ゴキブログ一覧

2013 .12.2

アメリカカンザイシロアリ羽アリ

Winged ant of Incisitermes minor.

早い.

早すぎる.

寒いと思っていたが,12月になっている.

こんなに寒くても,室内では羽アリが.

記憶では,夏ごろに発生するが,今頃1匹だけうろついていた.

原産地では,通年発生するらしいので,加温された室内であれば,不思議ではないのだろう.

カメラの限界.

2013 .11.29

アカイエカ?

Culex pipiens pallens?

今年は,現場以外で蚊成虫を見ることはないかと思っていた矢先.

給湯室で発見.

しかも,イエカsp.

この建物で見た蚊は,ヒトスジシマカのみだったので,さらに驚き.

この時期に見つけると,思わず吸われてもいいような気になる.

2013 .11.28

ヤマトゴキブリ整列

Alignment of Periplaneta japonica.

みな,頭を上に向け,等間隔で並んでいる.

適度な飼育密度だと,こんな感じで潜んでいるのだろうか.

Periplanetadで,こんな状態はあまり見た事がない.

この姿勢が落ち着くのだろう.

2013 .11.27

ヤシガラ床に発生したマルミノヒガサタケ

Leucocoprinus subglobisporus generated to the coconut husk floor.

ヤシガラの湿ったマットによく出るキノコ.

これは,Archiblatta hoeveniiの飼育ケースから発生した.

以前から,何のキノコは疑問に思っていいたが,やっと調べる気になった.

画像より,軽く調べてとりあえず マルミノヒガサタケ かと.

胞子まで調べると,より確実そうだが,今回抜いて捨ててしまったので,次回生えてきたら,胞子をサンプリングしてみたいと思う.

毒は不明とあるが,とても試す気にはなれず,ゴキブリが食わないのだから,良いことは無いと言う結論にしておきます.

こうして拡大してみると,綺麗なキノコであるが,後の胞子バラまきを想像すると捨てたくなる.

有識者の皆様が見て,違うと思われた方,お知らせ下さい.

2013 .11.26

ミナミヒラタゴキブリ緑色化個体

The individual which Onychostylus vilis greened.

以前も,何回か紹介しているが,発生するとよく目立つ.

左はノーマル.

右が変色個体.

額も顎も緑色.

老後はこういった現象の解明でもしようかと思うこの頃であった.

2013 .11.25

キミャクヨトウ

Dictyestra dissecta

飼育棟の階段にうずくまる蛾.

危うく踏みそうになったが,何か変だと思い,よくよく見るとどこかで見た事のある蛾が.

でも思い出せない.

ヤガ科で検索するも,該当は見つからず.

所蔵の「原色日本蛾類図鑑(下)」で発見.

今日は風が強く,蛾も急場をしのいでいたのだろうか.

しかし,作業が終わり事務室に戻ろうとこの場所を見たら,すでに消えていた.

この時季に,こんな大きな昆虫に出会えるとは思ってもいなかった.

2013 .11.22

コマダラゴキブリ

Rhabdoblatta formosana.

今年の七夕に届いたコマダラゴキブリハッチ直後ベビーであったが,すでにみな成虫になり,産卵を始めている.

餌は,固型飼料,おやつに昆虫ゼリー,そして落ち葉.

そして,水浴容器は幼虫期には手放せない.

これからの時季,空気が乾燥し,同時にマットも乾燥しやすくなるので,小型の乾燥に弱い種は,気が抜けないシーズンとなる.

皆様,乾燥には注意いたしましょう.

2013 .11.21

ミズゴケの処理

The processing method of sphagnum moss.

何気に使っているミズゴケですが,ゴキブリに使う際は,細切れが使い易い.

その為,水でほぐした状態にしておき,ハサミで細切れにしてある.

こうすると,必要量だけ摘み上げることが出来,作業性が良い.

2013 .11.19

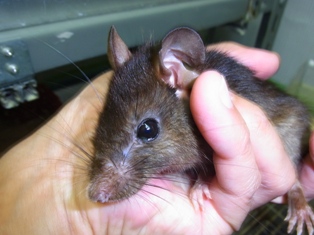

パンダマウス

Mus musclus mollosinus

一般的なハツカネズミに比べ,ふた回りほど小さい種.

江戸時代からペットとして飼われていたが,いつの間にか滅んでしまった.

しかし,昭和に入り,遺伝研の森脇博士がヨーロッパに旅行した際,夜店で売られているのを日本に持ち帰り,現在のパンダマウスが固定されたと言われている.

ハツカネズミはみな同じだと思っていたが,この種を見てから考えが変わりました.

2013 .11.18

Archiblatta hoevenii F2交尾

Copulation of Archiblatta hoevenii F2

良い卵鞘が少ない中,交尾は久しぶりに確認.

期待して待つことにする.

2013 .11.15

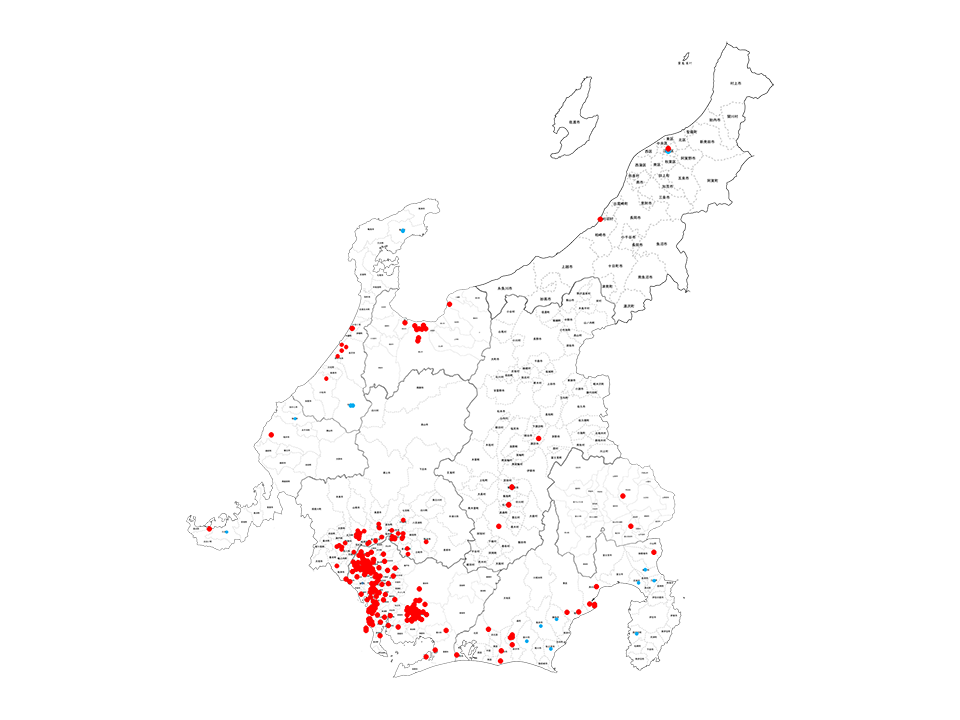

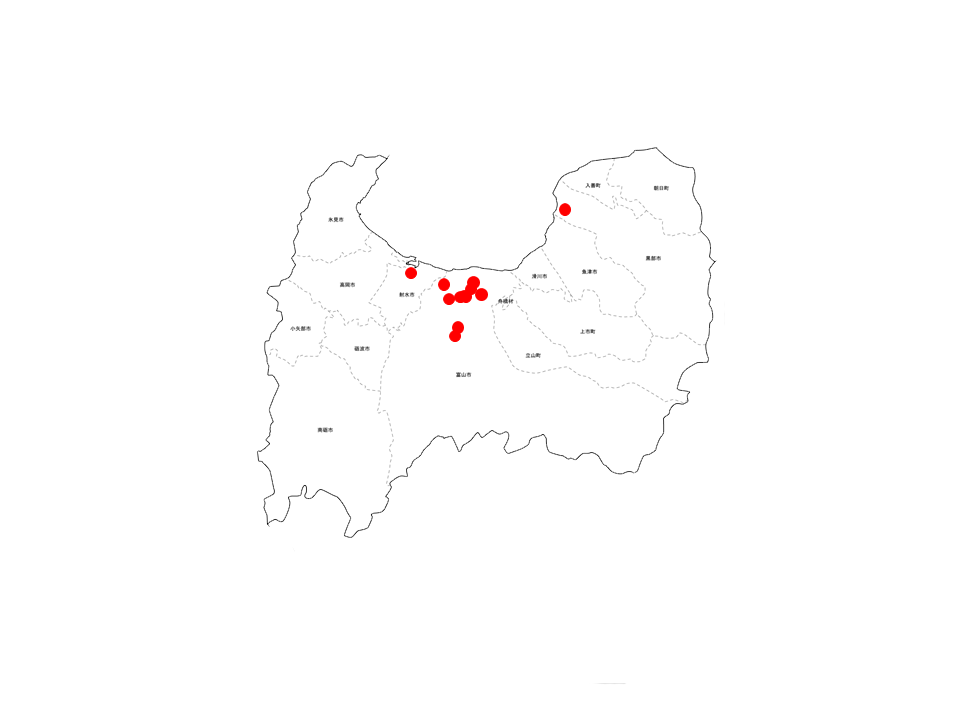

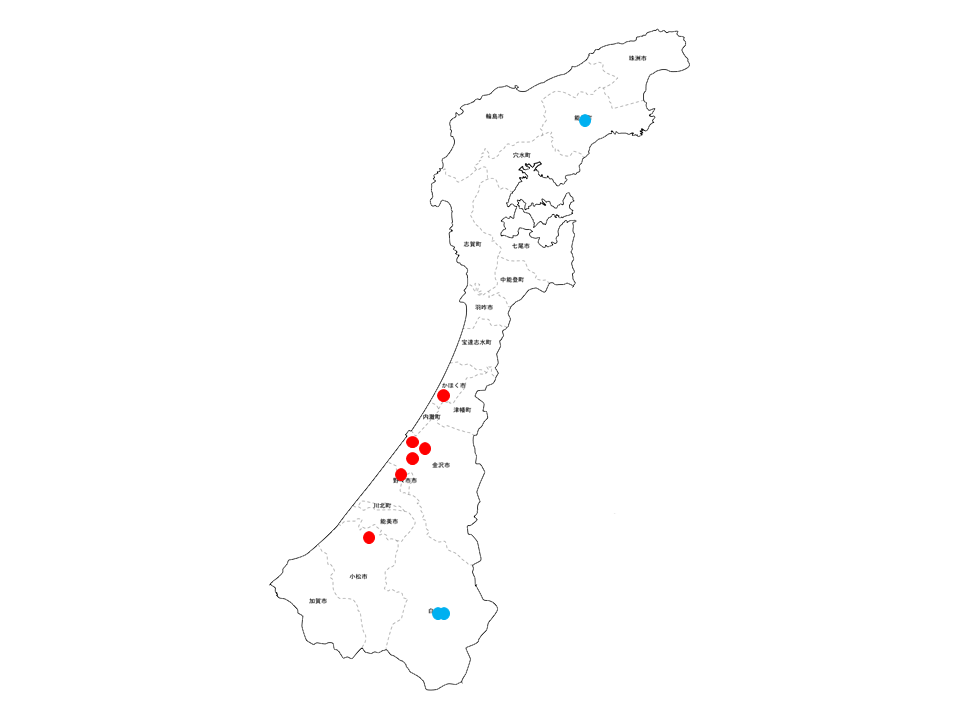

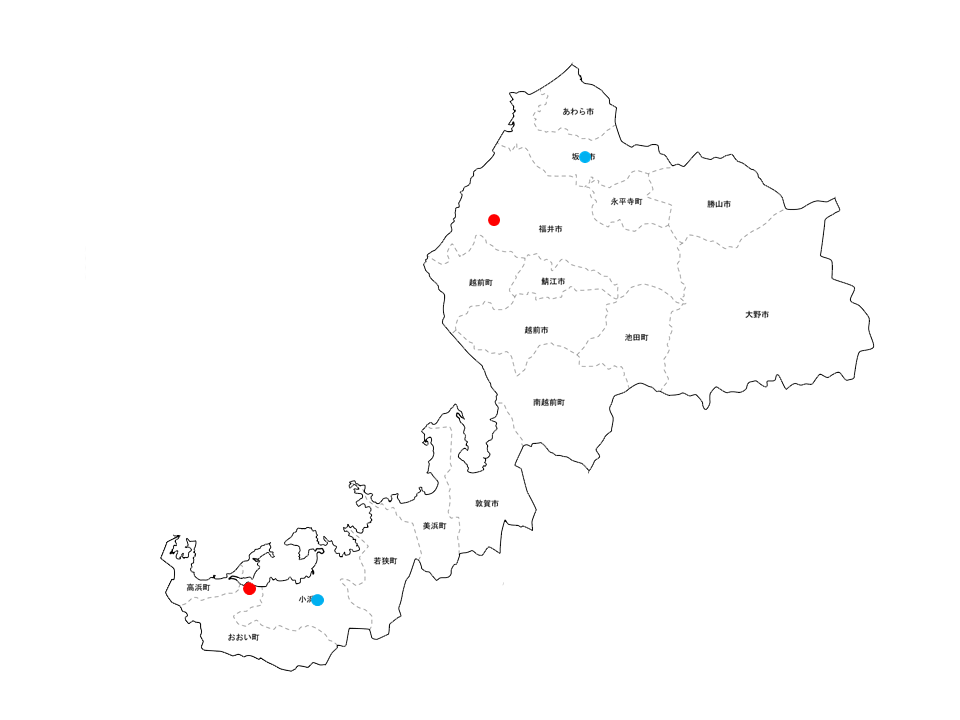

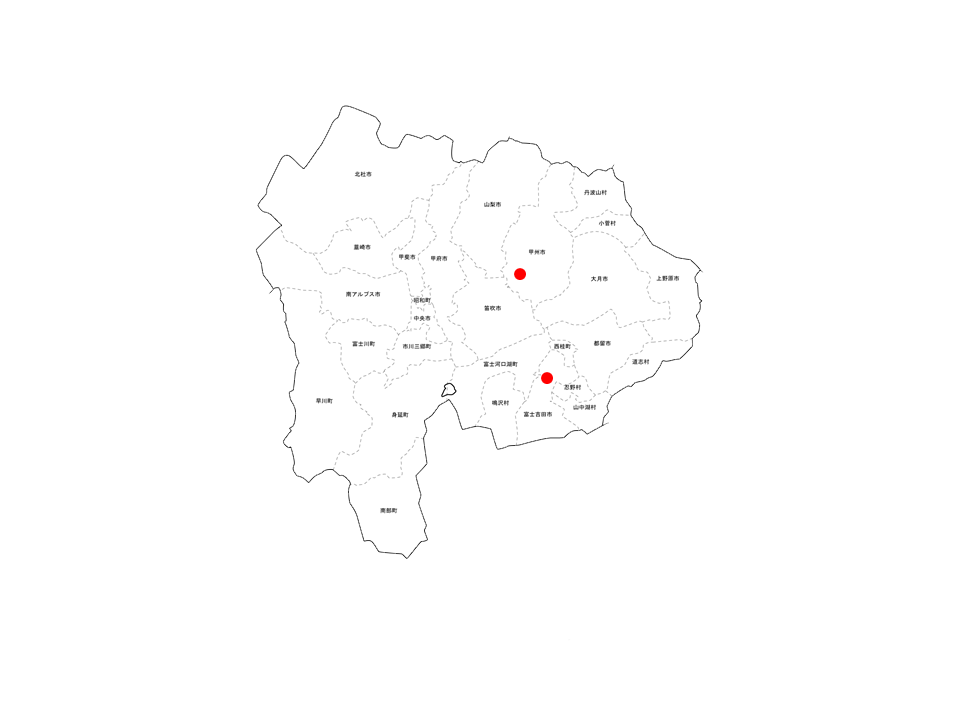

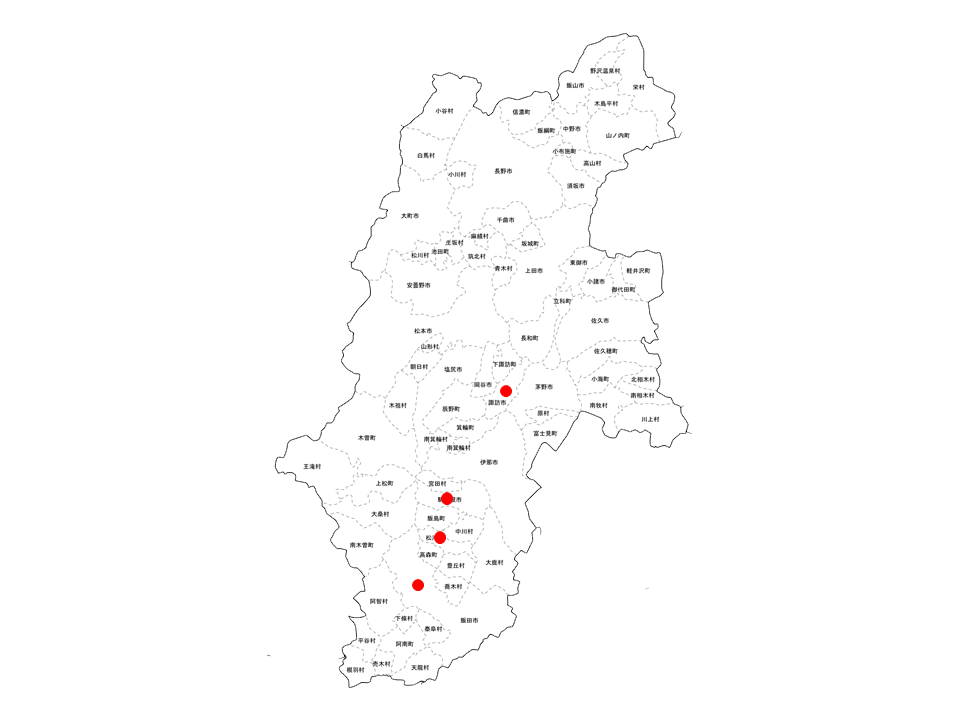

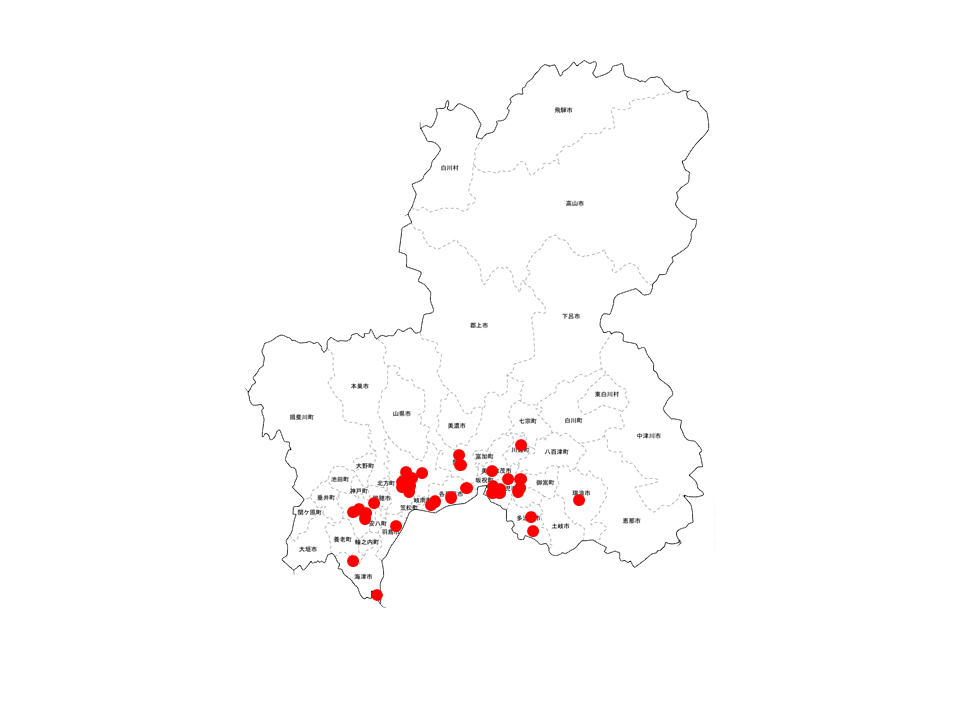

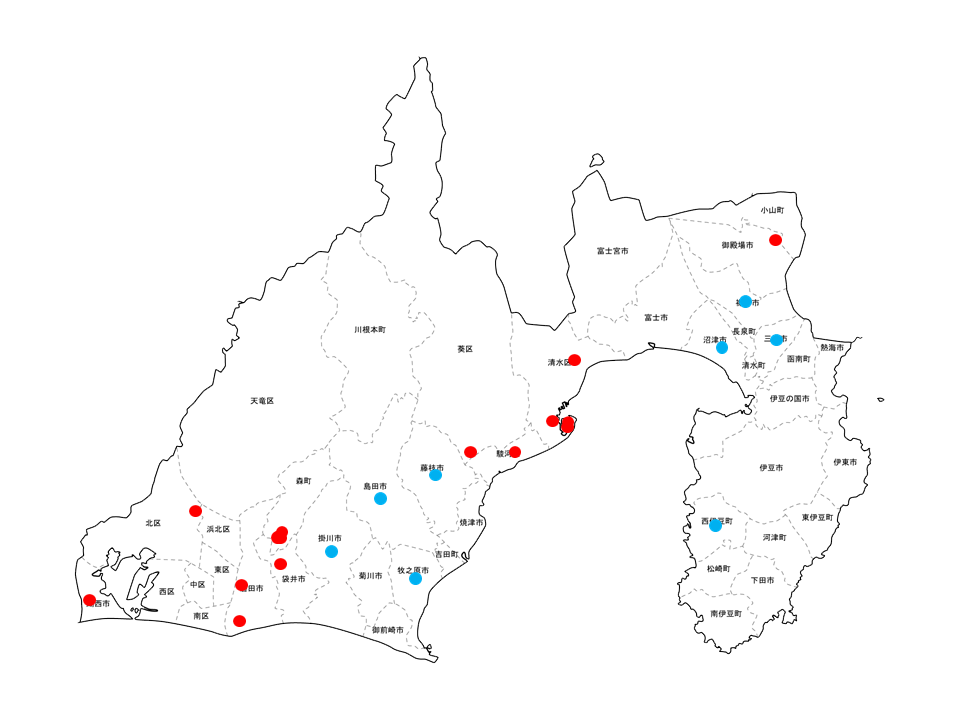

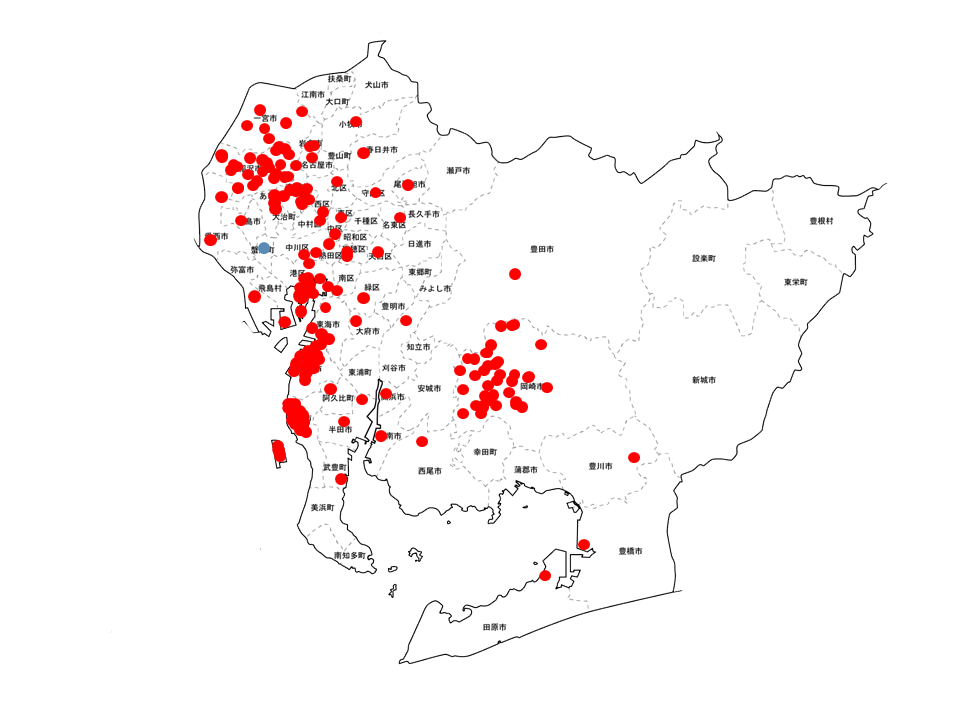

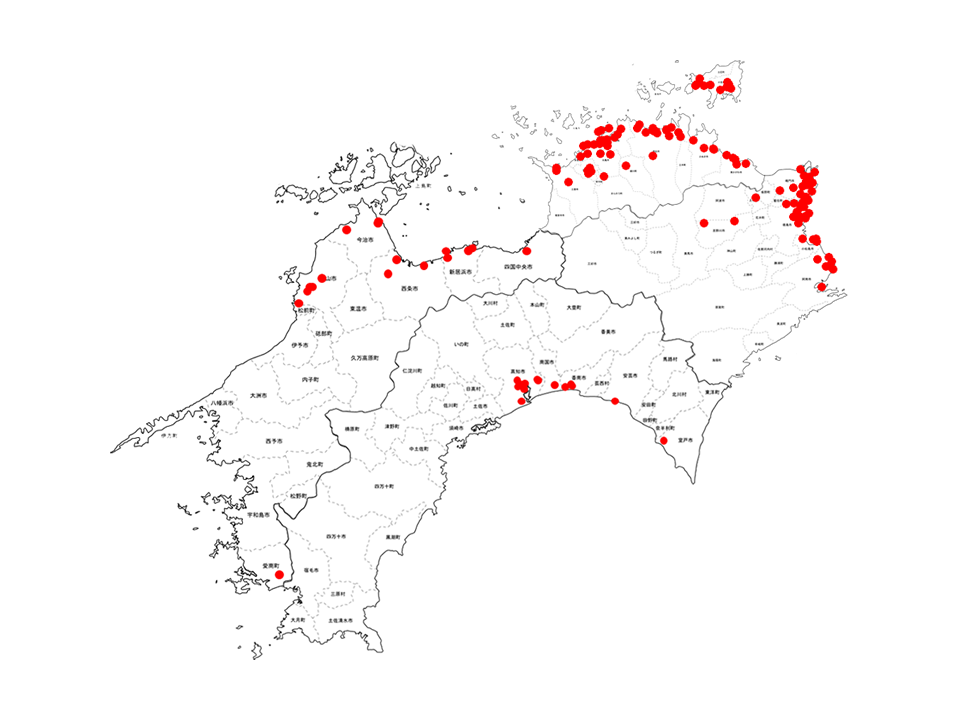

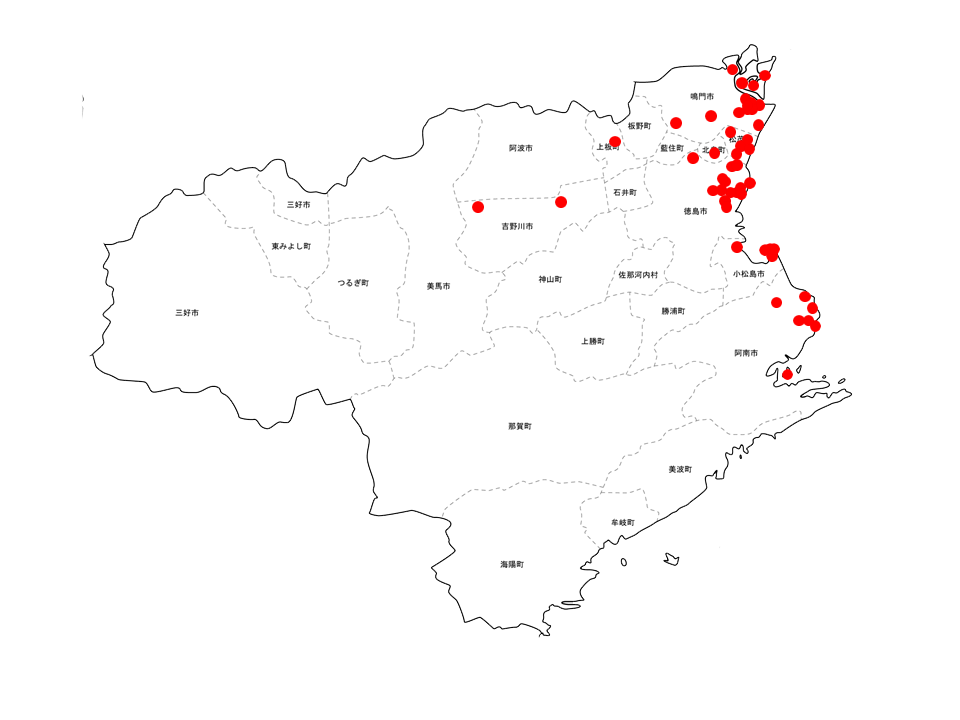

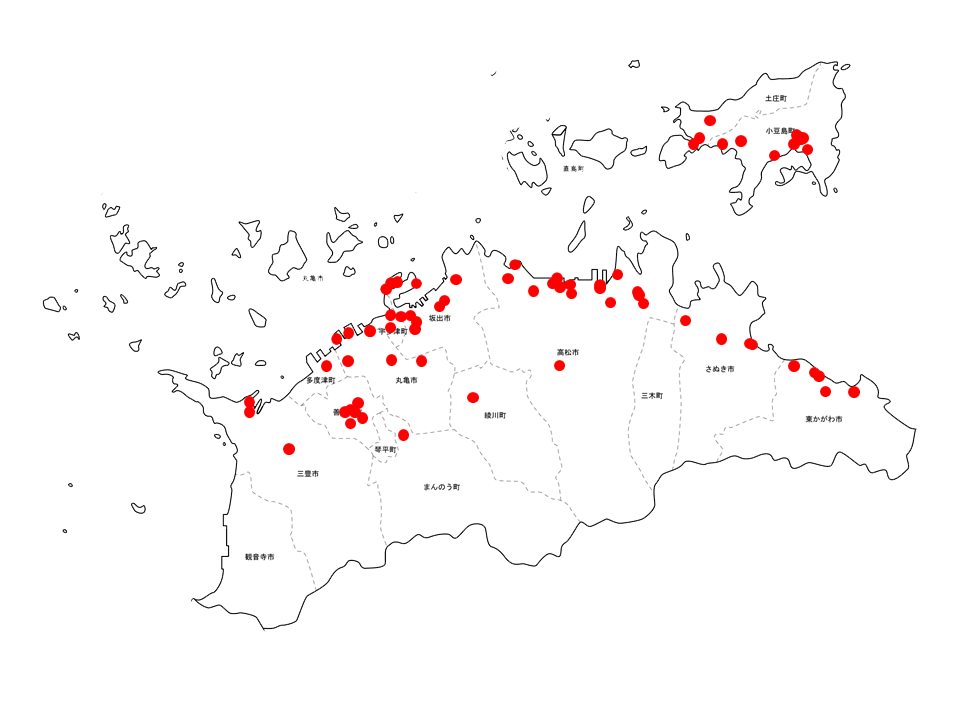

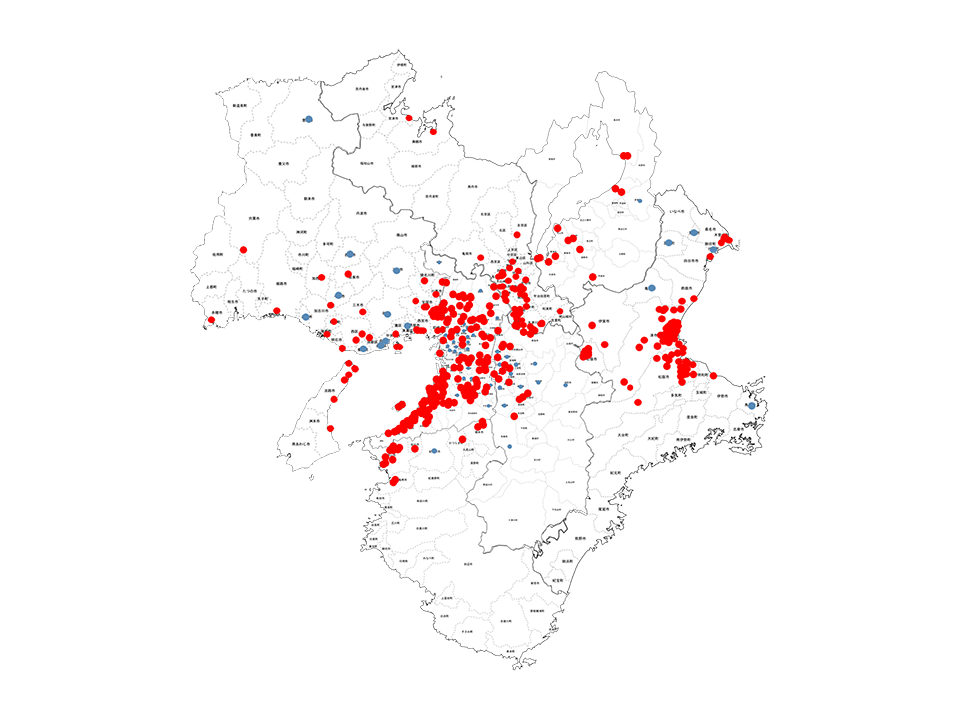

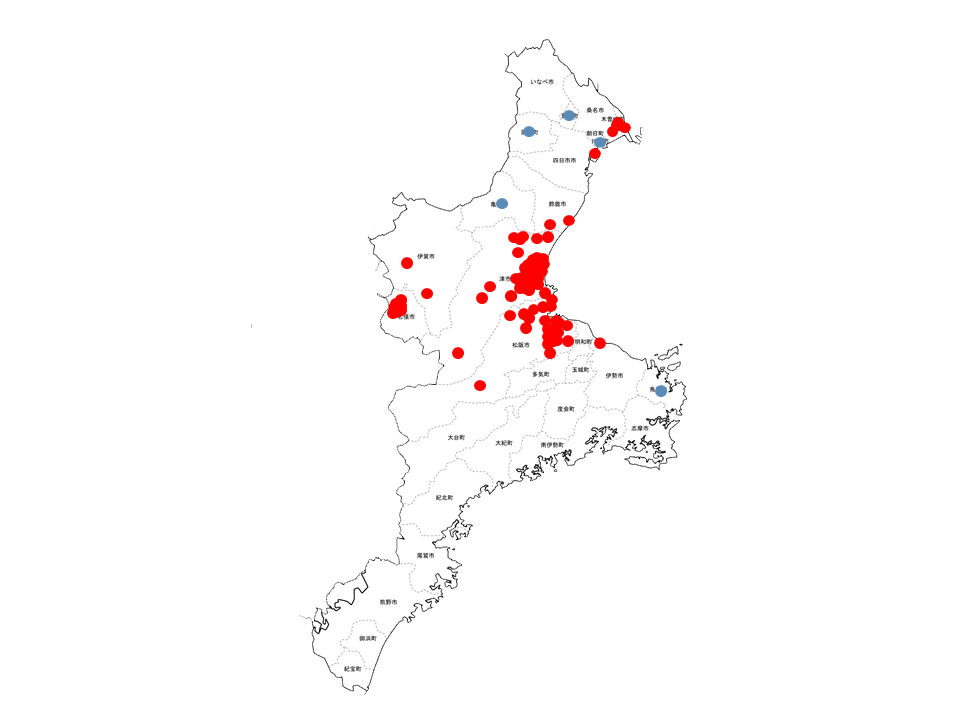

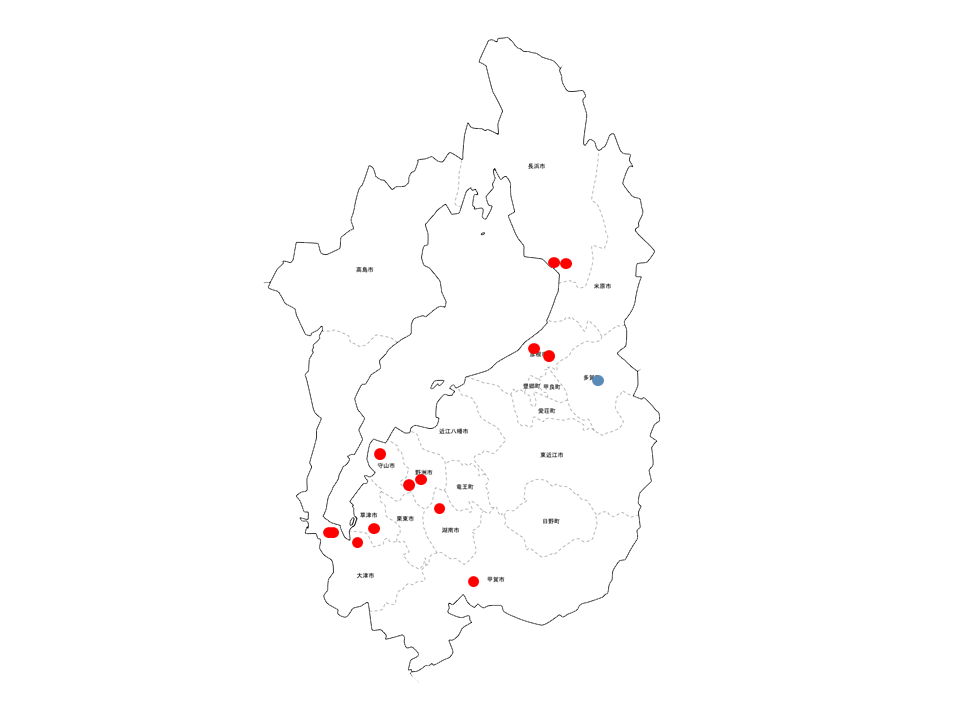

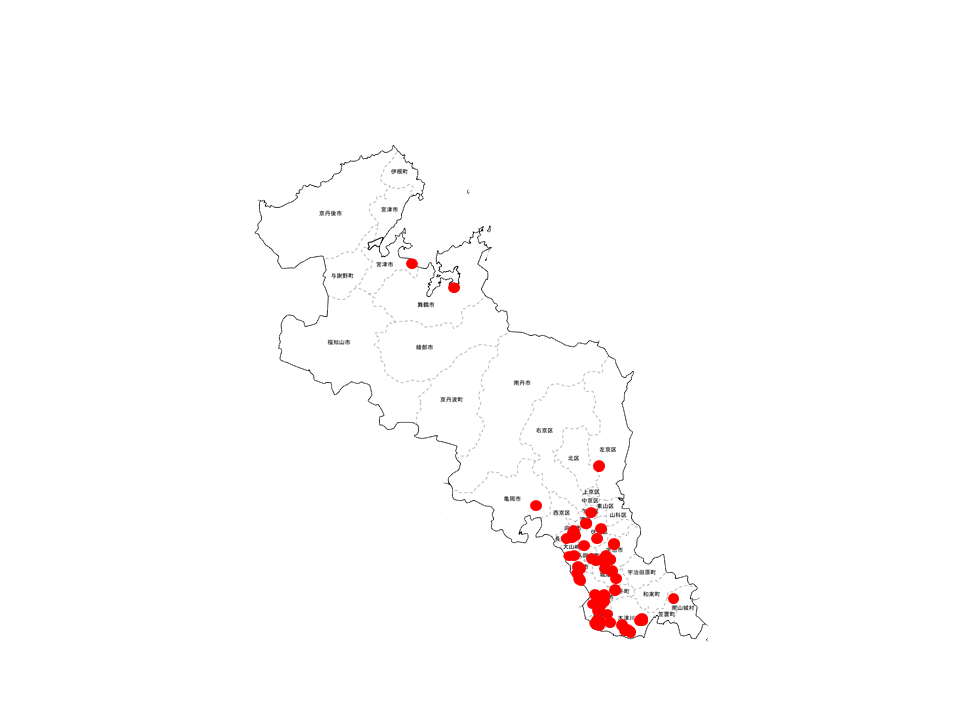

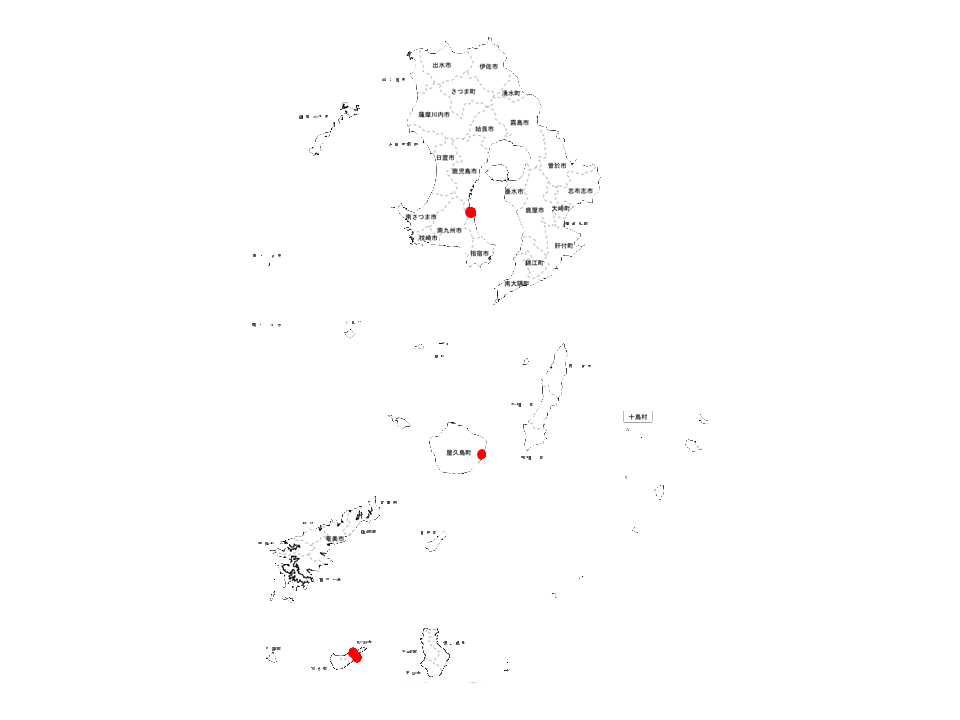

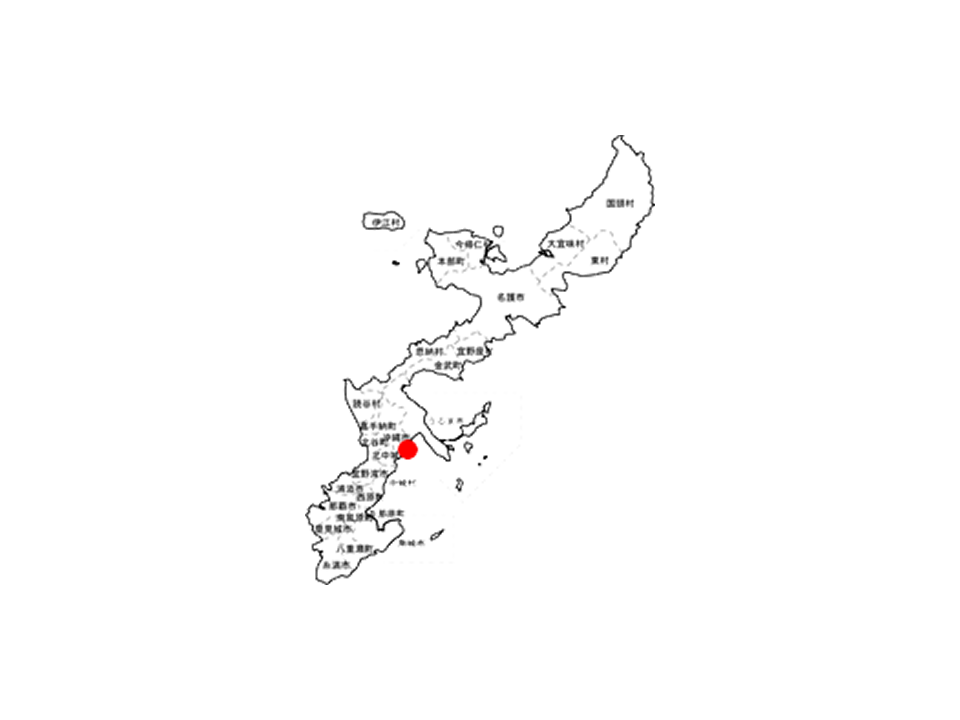

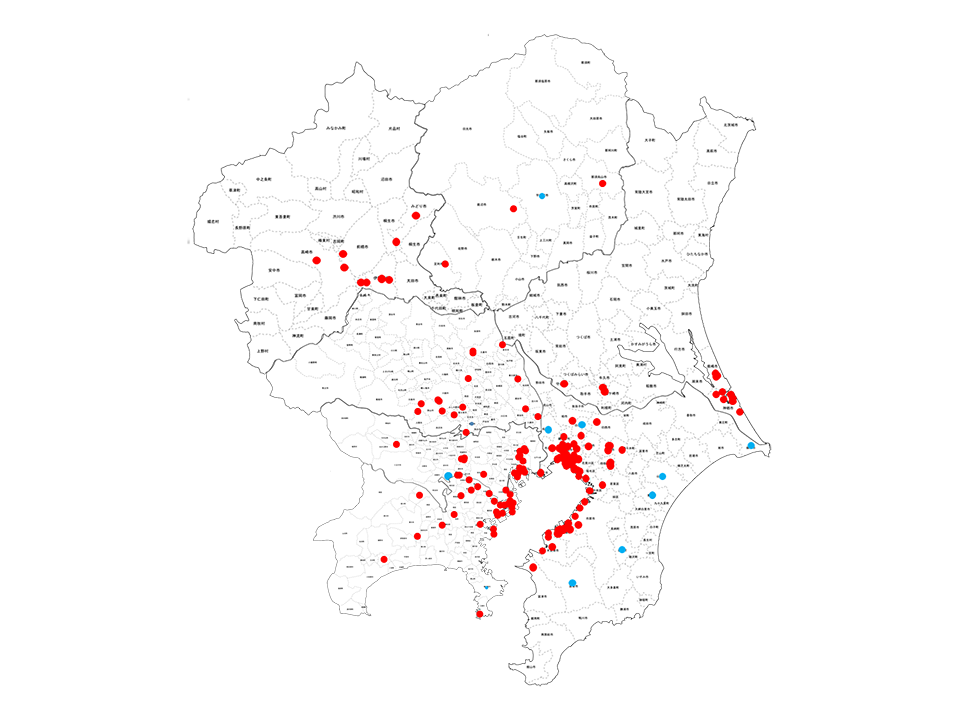

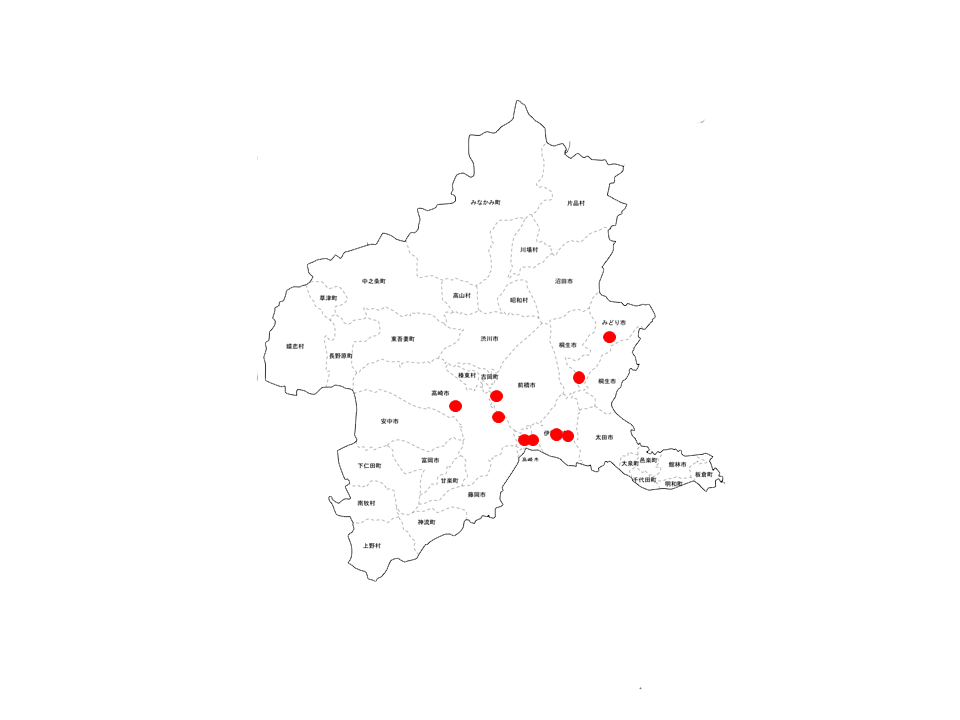

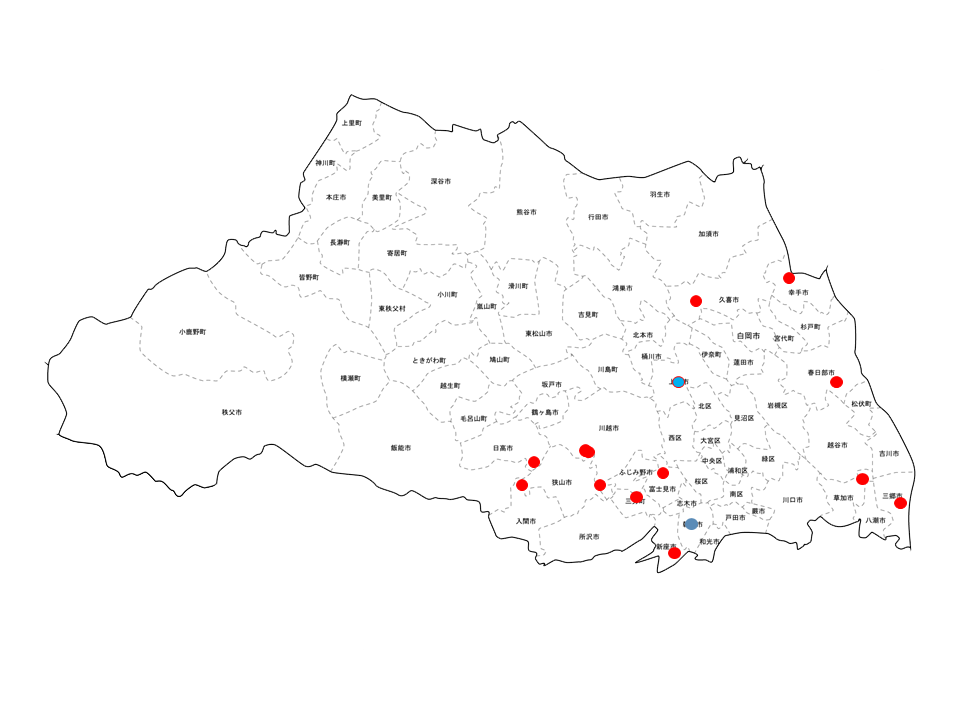

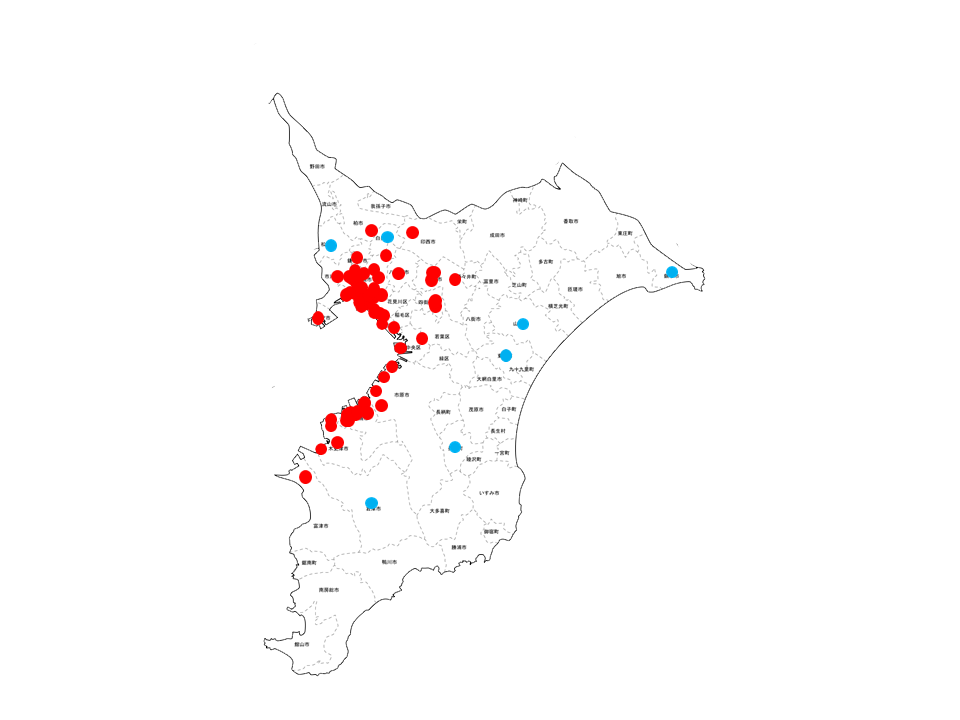

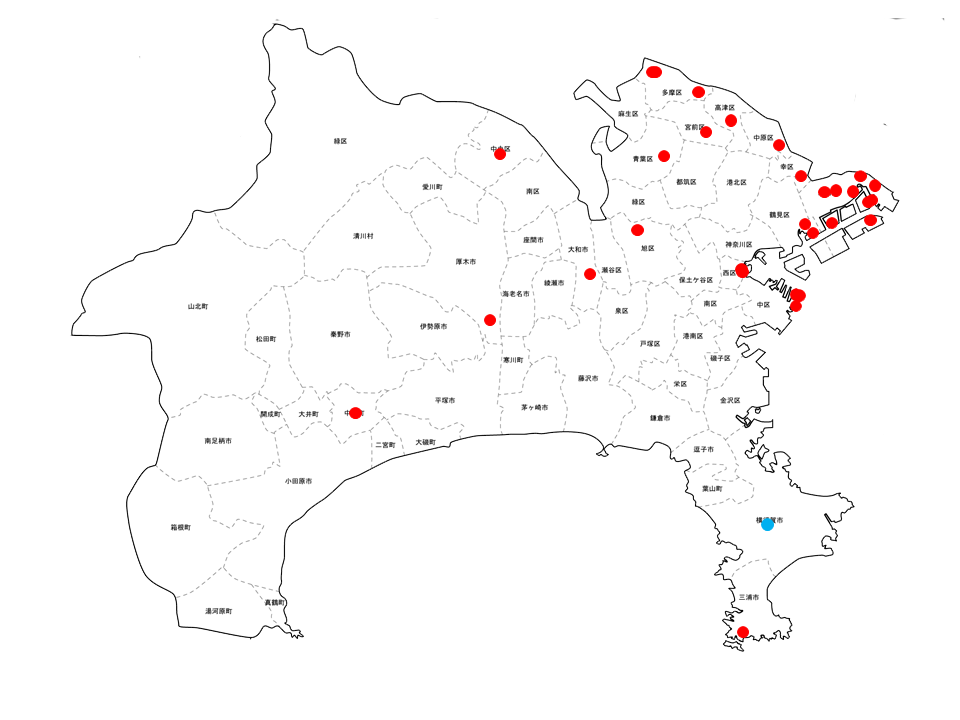

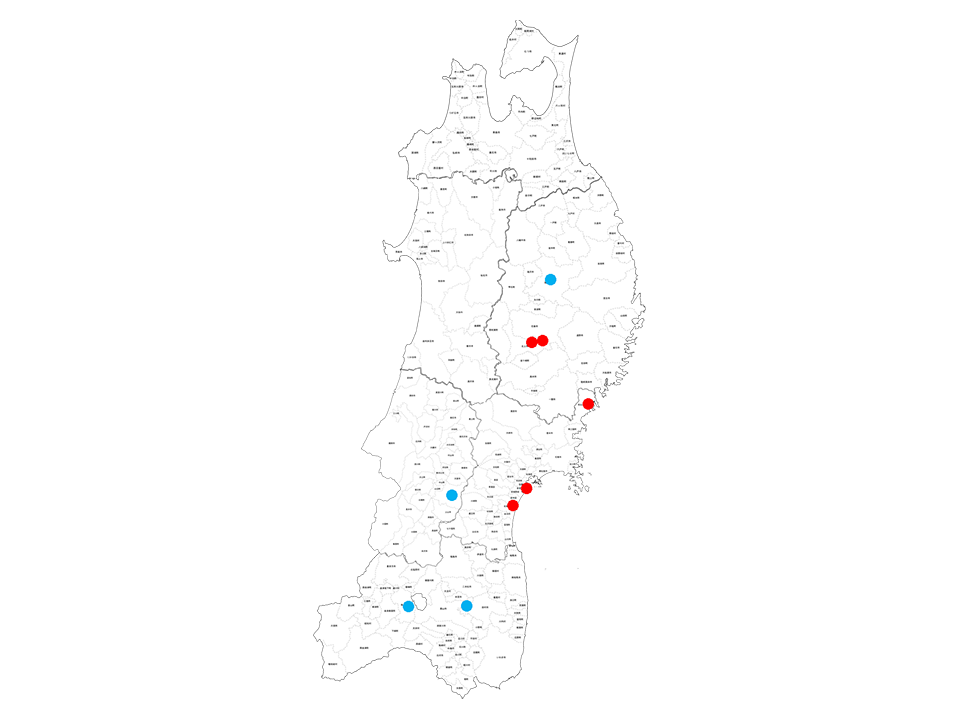

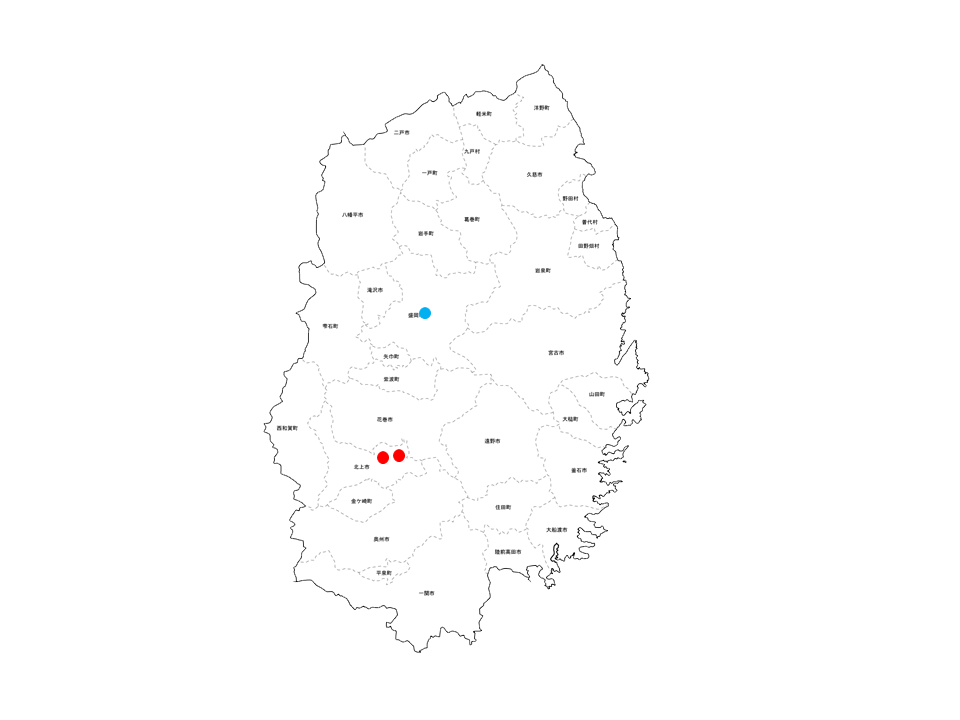

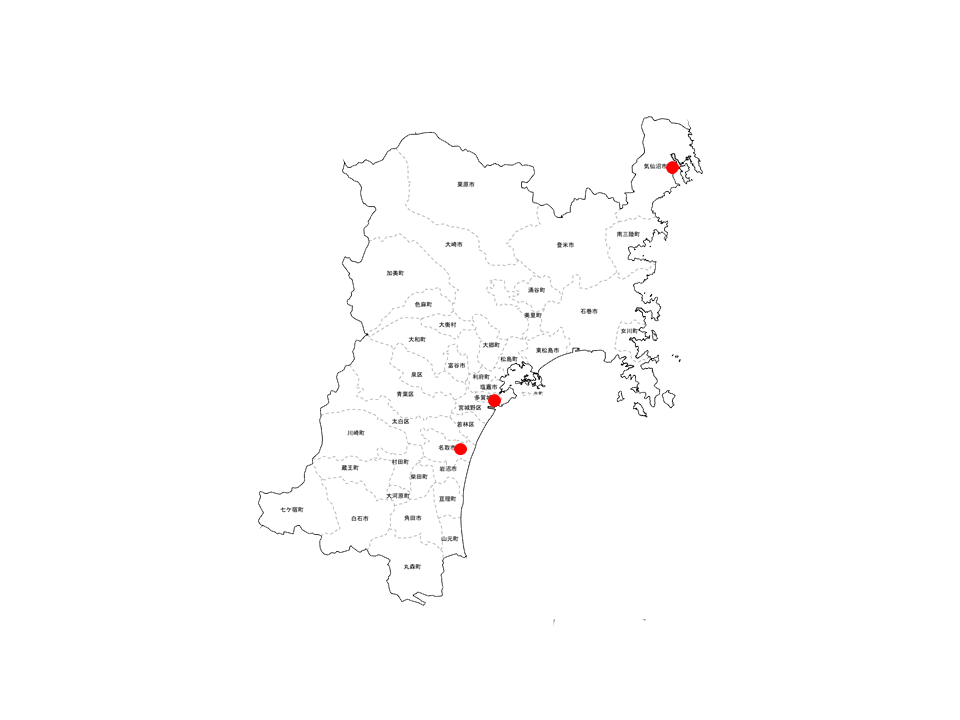

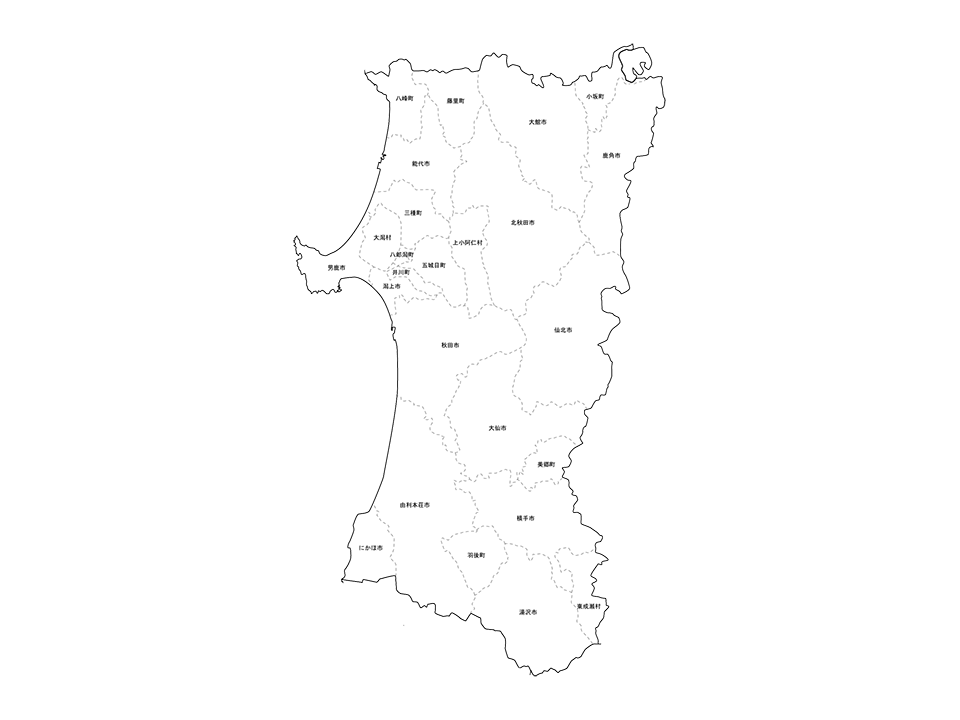

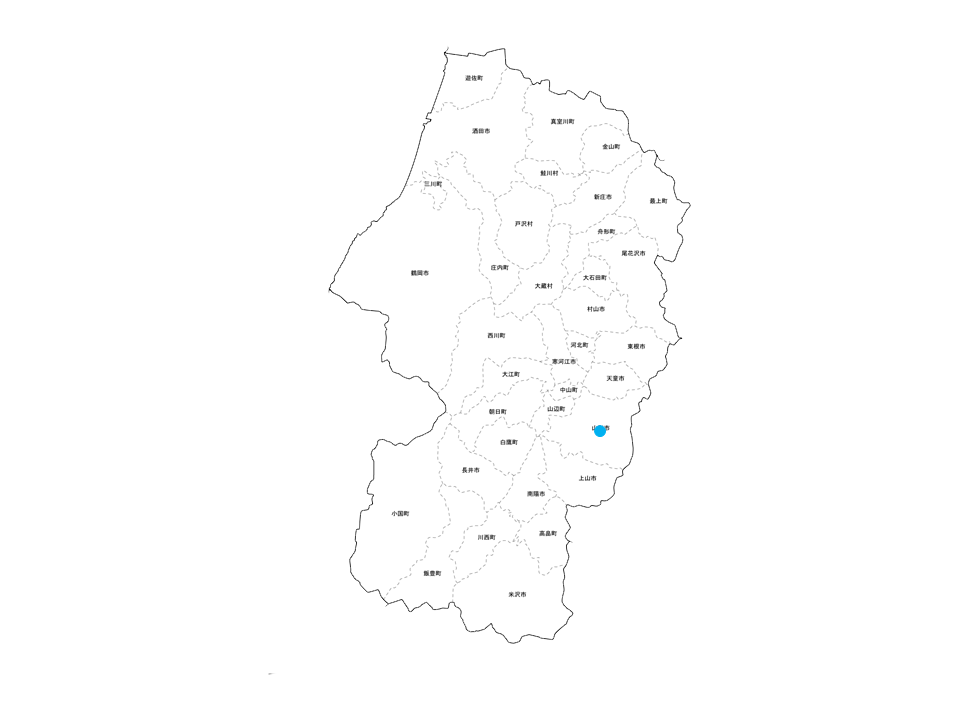

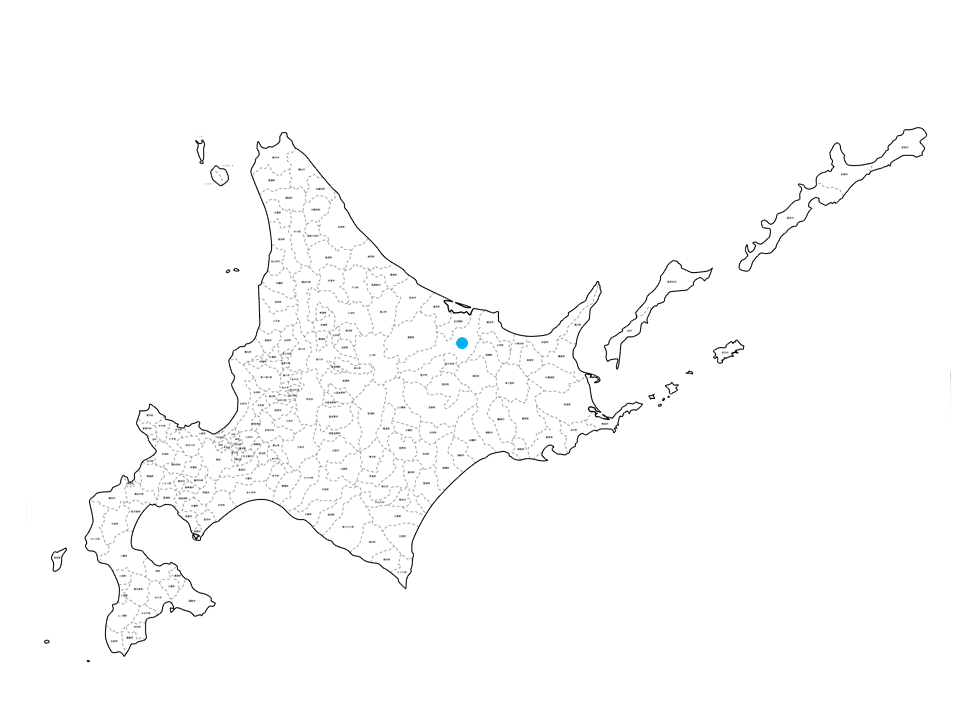

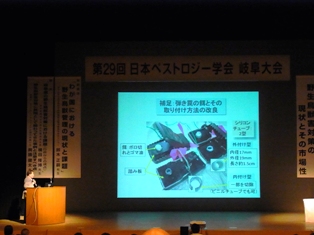

ペストロジー学会第29回岐阜大会

The 29th Japanese Society of Pestology Gifu meeting

11/14,15.岐阜においてペストロジー学会岐阜大会が開催されました.

私は,クマネズミの成長を発表をしてきました.

ネズミに関する発表は2題.

私と矢部先生だけでした.

いかに,クマネズミが扱い難いかわかります.

ゴキブリ関連は9題で,少し人気が出てきたようでうれしい限りです.

会議は,淺野大会長を初め,実行委員会の皆様のおかげで,素晴らしいものとなりました.

あらためて感謝申し上げます.

次回は新潟で開催されます.

PCO関連の様々な企業も参加しますので,そちらの方面を目指している方は,学生会員の枠もありますので,是非一度参加されてみてはいかがでしょう.

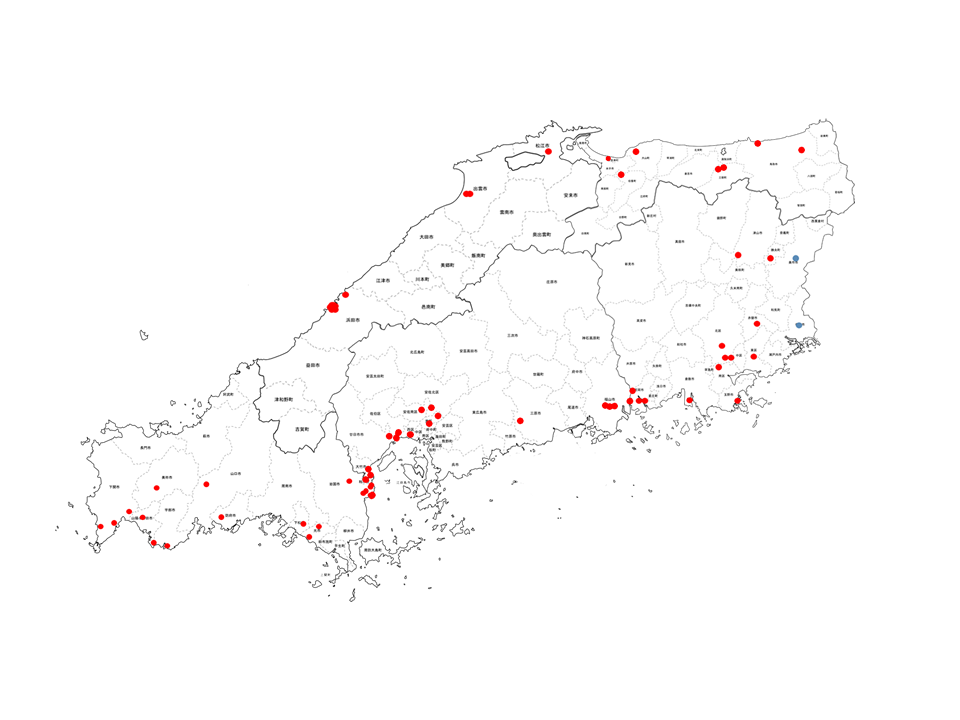

さて,新潟と聞いて頭に思い浮かぶのは,キョウトゴキブリ.

1961年に粟島にて採集され,その後1981年にも場所は不明だが同県で採集されている.

近々の多産地である京都,東京からもかなりの距離があり,しかも日本海に浮かぶ離島で見つかり,その周りの県では全く発見されていない.

不思議です.

蝶や甲虫のように,もう少しマニアが増えれば,もっと新しい産地が見つかると思うが,こればっかりは,あと何十年立っても無理でしょう.

2013 .11.14

Deropeltis paulinoiの短い卵鞘

Short Ootheca of Deropeltis paulinoi

綺麗なゴキブリである.

通常の卵鞘は,長さにして15㎜以上ある.

そして,短いタイプは見た記憶がなかったが,こんなのを最近発見.

これは,どう見ても短い.

約10㎜.

ワモンゴキブリの卵鞘そっくりである.

当然,コンタミはないのでDeropeltis paulinoi の卵鞘に間違いは無いのだが.

個体差なのか,飼育環境なのか不明だが,自由研究の題材としてネタが尽きないゴキブリ達であった.

2013 .11.13

Blaberus giganteus

Blaberus giganteus

最近,Blaberus属の話題を見かけることが少なくなりました.

皆様飼育しているのでしょうか?

あらためてよく見ると良い形をしています.

丈夫で飼い易い.

よく増える.

これを野外で捕獲することを考えると,ぞくぞくします.

熱帯のジャングルに行って見たいですね.

2013 .11.12

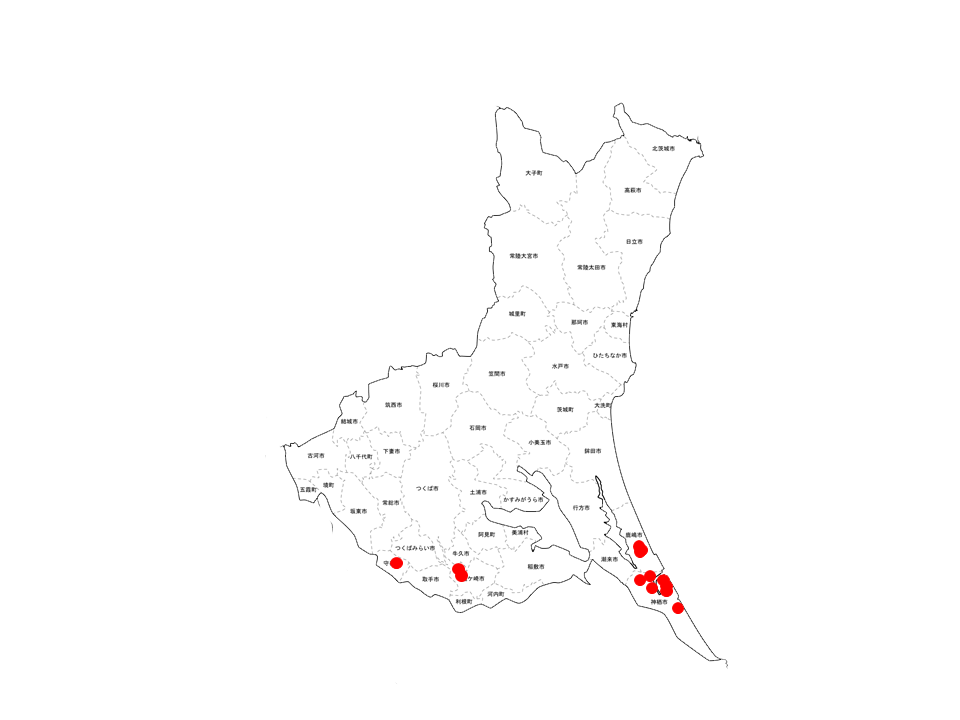

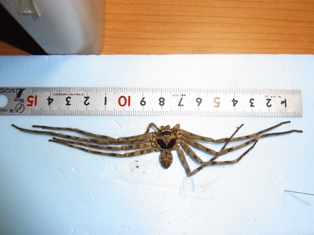

アシダカグモ雄

Male of Heteropoda venatoria

茨城県のとある現場より採集した個体.

O木部長(以前所長)より頂きました.

生きているときは,なかなか大きさを測る事が出来なかったが,寿命なのか老衰死をしたため,やっと大きさを計測出来た.

雄です.

結構大きいですね.

本種は,家屋内に生息し,クロゴキブリなどを捕食する益虫とされています.

しかし,大きさ,クモであること,動きが素早く,夜見ることが多い事から,嫌われています.

しかし,人を襲うことは過去に報告は無く,おとなしい種です.

私としては,ゴキブリハンターに,沢山ほしいところです.

2013 .11.11

ツェツェバエ

Glossina

双翅目・ハエ亜目・ツェツェバエ科(Glossinidae)に属する昆虫の総称.吸血性で,アフリカトリパノソーマ症(睡眠病)の病原体となるガンビアトリパノソーマやローデシアトリパノソーマなどの媒介種として知られれいる.

A氏に頂いた標本.

自己採集品だったはず.

小さい昆虫ながら,ちゃんとまとめられて標本となっている.

これは宝物ですね.

近年は,WHOの努力により,発症者数は減ってきているようだが,未だ大変な病気のようである.

2013 .11.8

ゴキブリ類の繁殖能力が低下した個体群

The individual group to which the ability of reproduction of cockroaches fell.

ゴキブリ飼育をしている中で,あるきっかけで突然繁殖が困難になる種がいくつか存在する.

私が経験した中でも以下の種で確認している.

Periplaneta brunnea

Periplaneta fuliginosa

Periplaneta japonica

Periplaneta japanna

Neostylopyga rhombifolia

Panesthia angustipennis yayeyamensis

Elliptorhina chopardi

Lucihormetica subcinta

Deropeltis paulinoi

Eurycotis decipiens

原因は,今の所不明だが,Eurycotis decipiens で確認した,同種の生食いは,その流れを汲んでいるように見えた.

・・・・・・・・.

2013 .11.7

Polyphaga aegyptica 孵化幼虫わらわら

There are many larvae of the Polyphaga aegyptica which hatched.

Polyphaga属の飼育において,卵鞘の孵化までかかる時間が長いためか,卵鞘同士で孵化時期を合わせているのか,いつもこんな状態になる.

従って,これが皆一斉に成虫になるので,時期によっては,これの成虫版となるわけである.

2013 .11.6

晩秋のクロゴキブリ若齢幼虫

Periplaneta fuliginosa of juvenile instar of late autumn

屋上に出る踊り場にて,クロゴキの幼虫がうろうろしていた.

だいぶ寒くなり,今年はもう見ることはないかと思っていたのだが.

3齢あたりだろうか.

どこから出てくるのかよく見渡したところ,巾木の隅にクロゴキが好みそうな穴発見.

この中に何匹か潜んでいるのだろう.

仕事なら,殺虫剤を注入するところだが,来年まで様子を見ようと思う.

2013 .11.5

Archiblatta hoevenii F2羽化

Emergence of Archiblatta hoevenii F2

何とか上手くいったようだ.

体重が重くなるせいか,成長するほど脱皮の失敗が多くなる.

広いスペースで,様々なシェルターを設置し,個体各々が良好を選択出来る様にしないと,羽化不全は一向に減る気配がない.

このように,平面で綺麗に脱皮する個体もいることはいる.

2013 .11.1

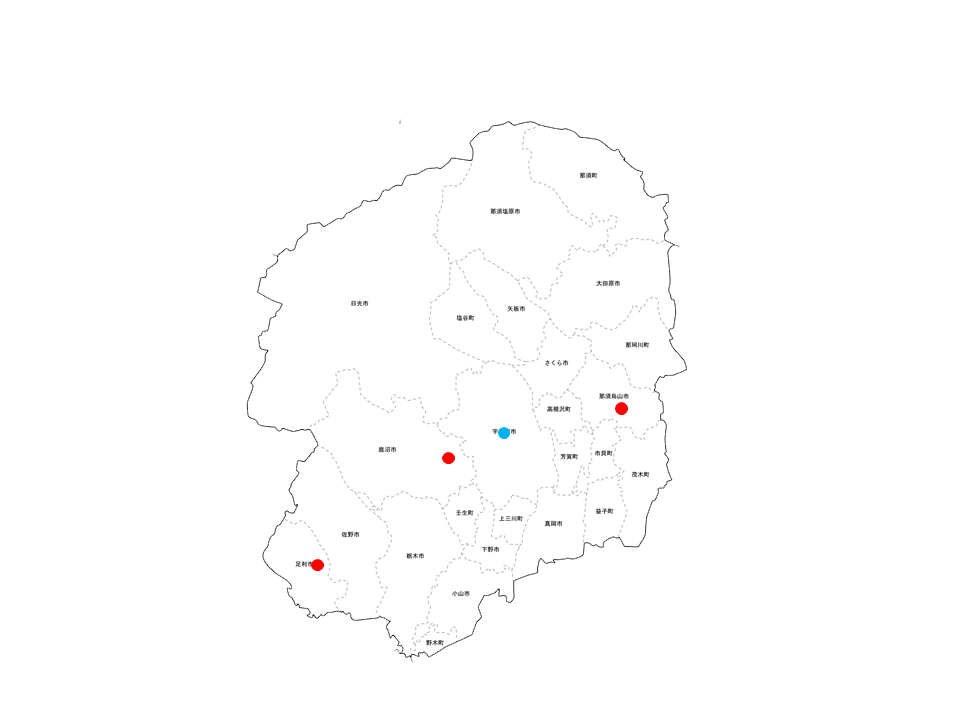

アオバアリガタハネカクシ

Paederus fuscipes.

先日,埼玉県鶴ヶ島に昆虫類の調査に行った際,出てきた甲虫.

目的は全く別の種であったが,さすがにこの時期になるとあまりいない.

飽きていた所に突然現れた.

ハネカクシの中では目立つ綺麗な体色をしている.

本種は,ペデリン(Pederin)という毒素を持っており,刺激すると分泌し,皮膚に付くとやけどのような症状になることで有名.

私は体験したことがなかったので,何でも体験派としては,良い機会だとおもったが,少し寒くて,テンションが上がっていなかったので止めときました.

次回をお楽しみに.

2013 .10.31

Archiblatta hoevenii W産卵

Laying W eggs of Archiblatta hoevenii.

ありがたい光景だが,左の卵鞘はちょっとあやしい.

ところで,10月も今日で終わりとなります.

皆様のゴキブリたちは,冬篭りの準備はお済でしょうか.

と言っても,やることは加温の準備ぐらいですが.

こちらは,低い位置にある棚の中に,適温系を入れ,加温をはじめています.

害虫系で,近々に使用する予定のない種は,低めの方が増えなくて楽ですが.

2013 .10.30

The cockroach which reaches a hand.

床換えをする際,人の手を平気で登って来る種がある.

これは,Paratemnopteryx colloniana.

少しくらい登って来ても,動じないが,本種は団体で,躊躇なく登ってくるので,少し「ぞっ」とする.

2013 .10.29

ヨロイモグラゴキブリの床換え 2

Cleaning of the breeding case of a Macropanesthia rhinoceros,2.

6月末に行った床換えの数値.

成虫♂4,♀5.

中齢♂2,♀1.

若齢 8.

合計 20匹

今回は,どうか.

右ケージは床換え前の状況.

左が新居.

床換えをする気になったのは,このように,成虫が地表に集合して,土中に潜らなくなっていたから.通常,いるべき場所でない所に出ているのは,そこが居心地悪い前兆と思われ,このような時は,迷わず飼育方法の再検討をした法が失敗しない.

土中から出てきた幼虫.

結果は,

成虫♂4,♀6.

中齢♂2,♀0.

若齢♂2,♀5.

合計 19匹.

弱齢が1匹行方不明になっただけで,他は生き残っていました.

交換後の状況.

わかってはいるが,ユウカリだけでよく,これだけ大きくなれるものだ.

2013 .10.28

手乗りクマネズミ永眠

The hand riding black rat died.

昨年12月の元気だった頃の写真.

520日齢頃.

先週,金曜日夜の状態.

すでに走り回る元気もなく,手の中でぐったりしている.

先週土曜,22時45分.

それまで,静かに呼吸をしていたが,突然前肢を動かし,後肢を伸ばすような仕草をしたのが最後,動かなくなった.

少し泣けた.

2013 .10.25

クマネズミの咬みあわせ

Engage of the tooth of a black rat is bad.

まだ100gいかない幼獣が,衰弱していたので,良く見ると歯が咬み合っていない.

こうなるのは,年老いた個体に多いのだが.

若い個体では,はじめて見た.

口を開けようとしたが,歯が肉に食い込んでいるのか開ける事は出来なかった.

頭骨にして状態を確認する予定.

2013 .10.23

秋の深まりと手乗りクマネズミ

Deepening and the hand riding black rat of autumn

昨日のクマネズミ.

今日もまだよたよた動き回っているが,どう見ても後1週間といったところか.

元気なうちに,スキンシップを沢山記録した.

可愛いですね.

2013 .10.21

年老いたクマネズミと活発なクロゴキブリ

The old black rat and active Periplaneta fuliginosa.

今日の体重101g.

健康な時は,125g前後であったが,ここ一ヶ月で急に体重が減ってしまった.

生後2年と100日.

長生きしたほうだと思うが,少し寂しい.

と思いきや,扉の外にはまだクロゴキが元気に徘徊している.

どうも雌のようだ.

2013 .10.18

Archiblatta hoevenii F2 再び

F2 of Archiblatta hoevenii occurred again.

過去のブログを見ると,F2を初めて確認したのが,2010年4月となっている.

5年ぶりの再会となった.

孵化数は,ここに写っていないが蓋に2匹.

合わせて13匹.

卵鞘内には16卵あり,1個はカビ発生.2個は孵化直前まできていたが,これで成長はストップしたようだ.

さて,これからが本種の未知の世界.

F3を目指して困難な道のりの始まりの予感.

2013 .10.17

ネバダオオシロアリ床換え2

Floor substitute of Zootermopsis nevadensis 2.

今まで虫体が材の表面をうろつく事など無かったが,最近になり,いかにも居場所が無くなったかのように,徘徊始めた.

クチキゴキブリ類も,餌が不足し,個体密度が増えると,普段出てこないマット表面に現れ始め,放置すると死骸の山を築く事は何度も経験しているので,この状態も,普通では無さそうな雰囲気にとりあえず,大きめの容器に移すことにした.

手前が移す前の飼育ケース中プラケ.

右の小プラケには,新しい餌木.

そして,置くの大プラケが新しい生活の場.

終了の図.

移す時に,少し材を壊して女王を探したが,見つけることは出来なかった.

本種の羽アリは,飼育環境下だと出難いと聞いているので,これでコロニー巨大化させ,来年の羽アリ発生を狙いたい.

2013 .10.16

クロゴキブリ侵入の瞬間

The moment of invading in the house of Periplaneta fuliginosa.

夜,家の周りをうろついていたら,クロゴキ発見.

写真を撮っていたら,マンションテナントの扉下部隙間に逃走.

そして,そのまま店内に潜り込んでしまった.

私が,カメラ持って追っかけた為かも知れないが,クロゴキが扉隙間から入るという俗説は,間違いでもないようだ.