ゴキブログ一覧

2014 .9.12

オオモリゴキブリ

Symploce gigas gigas

飼育虫体は,死亡してもすぐに気が付く事は無いため,標本にすることは少ない.

しかし,この個体は,あまりに綺麗な状態で死亡していたので,回収しとりあえず写真撮影した.

フラッシュ有.

なし.

これで,本種は残す所♀成虫1のみ.

卵鞘が孵化するのを祈るばかりである.

2014 .9.11

チャイロゴキブリ

Pycnoscelus niger

一時期,飼育不備で幼虫数匹まで減ってしまったが,現在数えられない状態まで増えた.

本種は,朝比奈(1991)によると,ネパール,スマトラ産の♀と類似していることから,それらの♂成虫と,八重山産のオガサワラゴキブリの♂成虫を比較し,Pycnoscelus niger としている.

飼育するとわかるが,本種は雄が発生しない.

つまり,単為生殖を行っている.

と言う事は,ネパール,スマトラ産はオガサワラゴキブリでいうチャイロのindicus,八重山産はsurinamensis になる可能性がある.

幼虫1匹からでも累代できるというのは,単為生殖種ならではである.

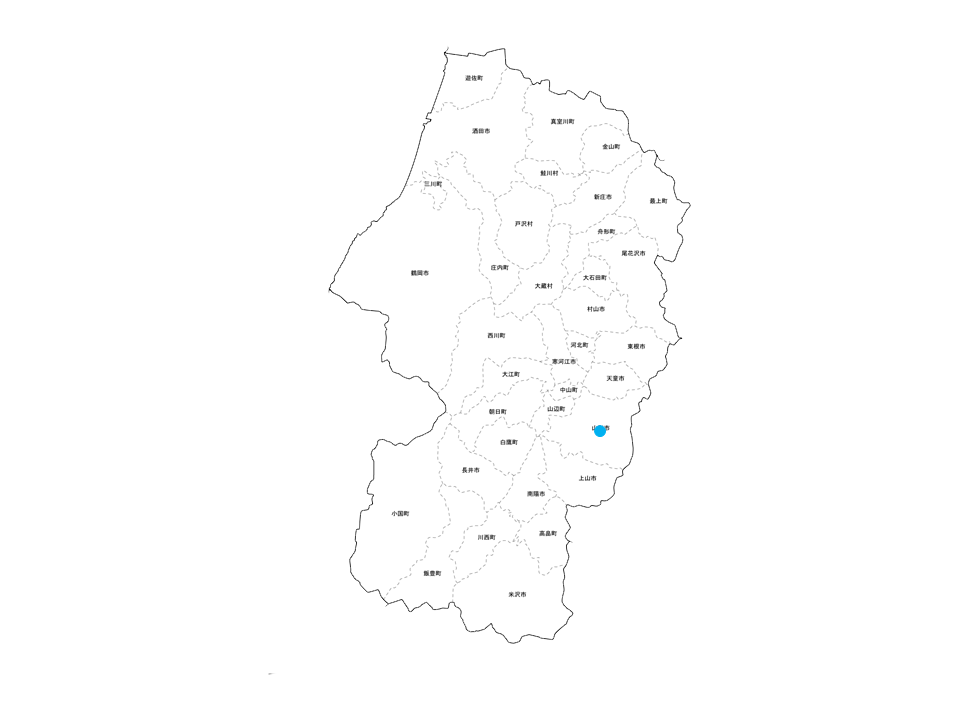

2014 .9.10

オオモリゴキブリ望みの綱

The one’s last hope of Symploce gigas gigas .

途中順調に増えていたが,結局1ペアとなってしまった.

そのペアが作った卵鞘.

孵化するか,終わるか.

今までの経験からいくと,終わる・・・・.

2014 .9.9

アダンソンハエトリ来机

Hasarius adansoni visit to my desk.

視界の片隅に動く物発見.

最近,ヒトスジシマカが頻繁に進入するので,ドキッとしたが.

一安心.

それにしても,事務所内には,現在発生している昆虫はいないはずなのだが.

ヒトスジシマカなどの飛翔する昆虫も捕食しているのだろう.

他にも,私の気が付かない獲物を探す事が出来るのだろう.

書籍の間に消えていった.

2014 .9.8

Blaberus colloseus

Blaberus colloseus

Blaberus giganteus は,高密度飼育をすると,小型化する傾向にあるが,コロセウスは,大きさを維持し,いつ見てもバランスの取れたフォルムをしている.

好きな種のひとつ.

2014 .9.5

キョウトゴキブリ

Asiablatta kyotensis.

厨房内で発生している話をたまに聞く本種.

体長は成虫で18mm内外.

比較的整った容姿をしている.

1齢幼虫は小さく,茶褐色で目立った特徴が無い.

が,臭いは他のゴキブリでは経験できないアンモニアが含まれているような独特の臭気がある.

2014 .9.4

ヤエヤマサソリ産仔

Liocheles australasiae laid eggs.

産卵ラッシュ.

餌昆虫を多めに入れておいても,共食いにより成虫まで残るのは数匹.

野外では,もっと密度が薄くなるように分散するだろうから狭い容器では無理なのかもしれない.

本種はマダラサソリと違い,単為生殖するので,1匹でも残れば累代は出来る.

その分,累代飼育は楽である.

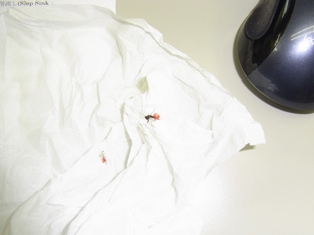

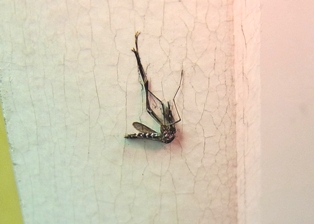

2014 .9.3

話題のヒトスジシマカ襲来

Aedes albopictus invasion of the topic

デング熱で話題になっているヒトスジシマカ.

この事務所にも今日2匹襲来.

こいつがPCの前を横切ると,仕留めるまで仕事がストップする.

今回は,仕留めて気がついた.

この血は,私の耳の裏で食事したもののようだ.

こいつは,アルコールスプレーにて.

この所,事務所1階でもまとわり付いて来る個体を処理したし,突然見るようになった.

まあ,偶然だろうが.

こういう騒ぎになってわかるのだが,今までの日本の衛生動物はいかに平和だったか.

日本では,不快害虫化した感のある衛生動物だが,今一度,その秘めた恐ろしさを考え直す時期が来たのかもしれない.

2014 .9.2

イエコの病気

Disease of the Acheta domestica

アノール飼育(許可済)のためにイエコをキープしているのだが,結構病気になる.

症状は,「ぴょんぴょん」跳ねなくなり,後脚を引きずるような歩き方になる.

成虫にならずに死亡する.

死亡するとこのように黒くなり,異臭を発する.

容器に,コバシャ等の虫除けをしておかないとすぐにノミバエが入り込み,ノミバエの発生源になる.

近くに売っていれば良いが,都度使用量を購入したいのだが,通販を利用すると,送料の面で,多めに購入するとこういった事態になりやすい.

こうなると,後は死んでいく前に,その他のムカデやクモなどの病気が関係無さそうな種の餌にとっとと与えてしまうしかない.

2014 .9.1

マダラサソリ産仔

Isometrus maculatus laid eggs.

サソリの産仔はムカデに比べ,孵化した仔が背に張り付いているので危機感が無い.

それにしても,どうやって,いつ背中に張り付くのだろうか.

その瞬間を見たいと思うのだが,発見はいつもこの状態.

2014 .8.29

マルバネゴキブリの飼育マットに生えた黄色いキノコ

The yellow mushroom which grew in the breeding mat of Hebardina yayeyamana.

久しぶりにキノコが生えた.

もう秋なのだろう.

以前,Archiblatta hoevenii マットには何度か出たが,種類が違いようだ.

キノコの末期は,この写真でもそうだが,見ていて気持ちがしんなりしてくる.

2014 .8.28

アリ似のゴキブリ幼虫

The larva of the cockroach similar to an ant.

お馴染みのHemithyrsocera vittata 幼虫.

カマキリの幼虫にも蟻に良く似た形態をしている物が多い.

また結構丈夫な種である.

だが,床換えは幼虫が小さいの注意が必要.

2014 .8.27

Eucorydia sp. 卵鞘

Ootheca of Eucorydia sp.

大きさは4mm弱.

形は昔ゴキブリ科の特徴であるキールののこぎり歯状の突起.

しかし,小さい.

産下場所は飼育下ではマットの中や表面.

2014 .8.26

国外産マダラゴキブリ類の強さ

Strength of the vitality of Pseudophoraspis sp. from a foreign country

今月初旬に大潰滅をさせたPseudophoraspis sp.(Epilamprinae sp.)だが,残った僅かな幼虫達は,見事に生き残っていた.

国内種だと,普通に飼育していても幼虫が減っていくが,国外のマダラゴキブリ類は,丈夫だと思っていた.

が,もともと属が違うので,当り前なのかもしれないと気づく.

マダラゴキブリ類=幼虫は水中を好み,幼虫形態も似ている.

で判断してはダメということか.

しかし,それだけだろうか.

奥が深いですね.

2014 .8.25

Therea regularis新成虫

An new adult of Therea regularis.

ゴキブリの発色で,オレンジというのはあまり見た事が無い.

たまにはこういった種も楽しい.

2014 .8.22

シロアリの脱皮殻食い

The termite which eats the husks from which it was molt

木ではない何かを食べている.

最初は死んだ個体かと思ったが,良く見ると,たぶん脱皮殻.

以前,脱皮は観察したが,殻食いまでは何故か想像していなかったので,その時は確認しなかった.

ゴキブリでは普通に見られる行動なのだが,シロアリもそうであった.

よく考えれば,狭い巣の中で,数百,数千の幼虫が出す脱皮殻はあっという間に巣内を埋め尽くすであろう.

2014 .8.21

Eurycotis sp.繁殖能力の低下

The individual group of Eurycotis sp. to which ability of reproduction fell.

飼育法が悪いのか,崩壊スイッチが入った為なのか.

卵鞘の孵化率が極めて悪い.

現在確認できる1齢幼虫は,数匹.

つまり,一卵鞘分.

卵鞘も凹みの物が目立つ.

これが,害虫種でも再現できれば,駆除の1つになる可能性もあるのだが.

とりあえず,乾燥から卵鞘を守る事と,1齢幼虫の生存に有利に働くよう少しだけ努力する.

2014 .8.20

成虫の状態

State of the imago.

これらの成虫は,全く孵化しない卵ばかりを産んでいる.

孵化する卵も,同じ親から産み落とされた物であった.

見た目では,重量もあり形の良いものも幾つかあるのだが,全く孵化しない.

原因は?

未交尾=雄とは複数同居させていたので,交尾環境が特殊.

これは,ダメ卵鞘を壊せばわかりそうだが,孵化の期待を最後までするので,諦めた時はボロボロとなっている.

栄養不足.

いろいろ考えると,F3で試すしか無さそうだ.

2014 .8.19

Archiblatta hoeveniiF2幼虫の状態

The state of F2 larva of Archiblatta hoevenii.

今回のF2は,孵化率は良くなかった.

しかし,死亡率は前回死骸の山が出来上がったのに比べ,今回幼虫で死亡した個体は数匹.

餌を換えた影響と考えたい.

良く食べている.

エノキより持ちも良い.

F3誕生に少し期待が持てそう.

2014 .8.18

マルゴキブリの産卵数

The number of the laying eggs of the Trichoblatta nigra

少し崩れかけた卵鞘(卵塊?).

左右どちらから数えても16卵.

合計32卵以上.

一度の産卵でこれだけ生めば,現地でも普通に見つかりそうだが.

ポイントが分かれば,結構捕獲できるのかもしれない.

2014 .8.15

ミナミカマバエ

Ochthera circularis

例のO木部長からもらったミギワバエの一種.

前回は,「カマアシミギワバエ」としたが,今日調べなおしたら「ミナミカマバエ」らしいことが分かった.

結構普通に見られるようだ.

背面からでは普通のハエのようだが.

顔がハエらしくない.

2014 .8.14

夜の帝王 クロゴキブリ

The monarch of night,Periplaneta fuliginosa

夜な夜ないろんな作業をしていると良く見かけます.

飼育棟階段近くにて.

夜の帝王的な風格.

ちょっとSmoky-brown なcockroach.

2014 .8.13

ヨロイモグラゴキブリの交尾練習

Practice of copulation of Macropanesthia rhinoceros

オオ!

交尾!

と感動しかけたが,両方ともオスでした.

練習でしょうか.

2014 .8.12

ホラアナゴキブリ1齢

First instar of Nocticola uenoi uenoi.

1齢幼虫はほとんどが白色半透明.

一時,絶滅を危惧したが,突如幼虫が出始めた.

なんとも不思議なゴキブリである.

2014 .8.11

粘菌の最後

The last of Dictyosteliales

その後をお伝えし忘れていました.

粘菌は,乾燥してからが要注意!

この塊は,胞子の塊.

掃除の際,舐めてかかるととんでもない目に遭うことに.

中はこんな状態.

流しにソット置き,アルコールを霧吹きで吹きかけ,胞子が飛散しないように水で流すが,結構舞い上がる.

別に流しに流さず,ゴミ袋に入れて空気抜きはせずに捨てても大丈夫と思うが,知らずの2次災害も嫌なので,自己完結処理をする.

2014 .8.8

脱皮穴

The cavity that was dug because of molt.

クワガタかカブトムシの羽化直後かと思う光景.

実は,ヨロイモグラゴキブリ中齢の脱皮直後.

少し驚きました.

2014 .8.6

癒し系昆虫

The insect which will be cured if it is looking.

イエシロアリ,ヤマトシロアリ,カンザイ系シロアリなど幾つか飼育してみたが,面白さから考えると,このネバダオオシロアリ今の所一番のようだ.

イエシロアリなどの地下系は,コロニーが大きくなるとケースの横にトンネルが現れやすくなり,動く姿がのぞけるが,安定しないし飼育に手間が掛かる.

カンザイ系は,飼育は水やりだけだが,内部や虫体の活動は観察し難い.

本種は,水を月に数回かけるだけで良く,虫体も大きく,このようにケース側面で普通に活動する.

また,動きも活発な為,変化がわりとわかり易い.

何も考えずに,ぼーーーと眺めるには良い種だと感じている.

2014 .8.5

アカイエカ発生源

Site of incidence of Culex pipiens pallens.

近くの神社でヒトスジシマカ幼虫を探した.

いかにも何かいそうな水溜り.

ボウフラが沢山いたので,ヒトスジがいるだろうと思い,数十匹お持ち帰り.

研究室で同定したら全てイエカだった.

たぶんチカイエカ.

2014 .8.4

Polyphaga sp. 殺虫?ダニ発生

Generating of the ticks which kill Polyphaga sp.

幼虫の死骸に群がるダニ.

過去にも何度か発生し,いくつかの種を壊滅間際まで追い込んだダニがまた発生.

以前も,Polypaga属に発生したが,今回も同じ.

毎度の事ながらおぞましい.

こちらはまだ生きている幼虫.

高密度で寄生されている個体は全体の数%ほどだが,放って置いたら恐らくやられていただろう.

しかし,早めに気がついたのと,乾燥には弱いことが分かってきたので,マットを乾燥したヤシガラに短いサイクルで交換.

最初は2~3匹死亡していたが,今は死ななくなった.

特に寄生の酷い個体は隔離し,水分を極限まで減らして維持しているが,いまだ元気でいる.

しかし,寄生しているダニ数に目だった減少はまだ見られない.

このダニは,同種かは同定できてないが,野外で採集した野外性のゴキブリには結構普通に寄生している.

どのような役割をしているのか不明であるが,生態的には面白そう.

2014 .8.1

Pseudophoraspis sp.失敗

Breeding failure of Pseudophoraspis sp.

放置したつもりはなかったが,見てみたらこんな状態.

原因は,餌切れ.

この中から,生き虫を探すと幼虫が5匹.

国内のマダラゴキブリ類だと,立て直しは不可能だろう.

しかし,この種は見ていて繊細さがあまり無い.

まだいけそうな気がする.