ゴキブログ一覧

2015 .10.8

8 イエダニ駆除

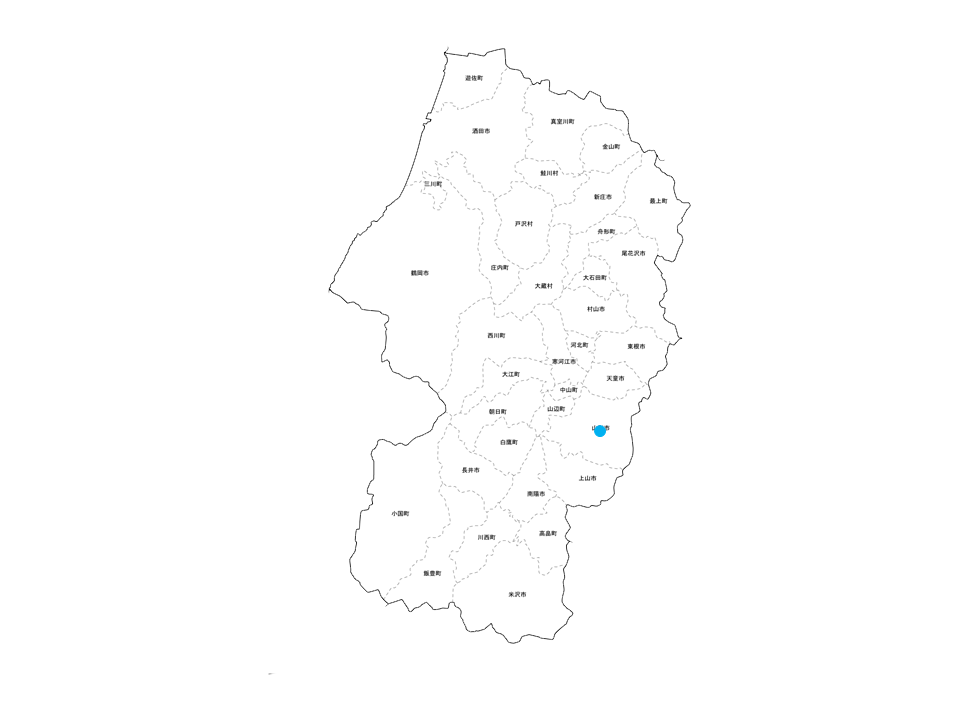

The extermination of the Tropical rat mite.

昨日指に付いたイエダニの発生源が判明.

何の事はない,ネズミの飼育室だった!!

という訳でここ連続大殺虫作業を実施している.

方法は飼育ケージ内の徹底した掃除と,有機リン剤による残留噴霧.

あまりに過酷過ぎて,写真を撮り忘れたので,写真は後撮り.

使った噴霧器と薬剤.

掃除の終わった,繁殖ケージ内とクマネズミ.

2015 .10.7

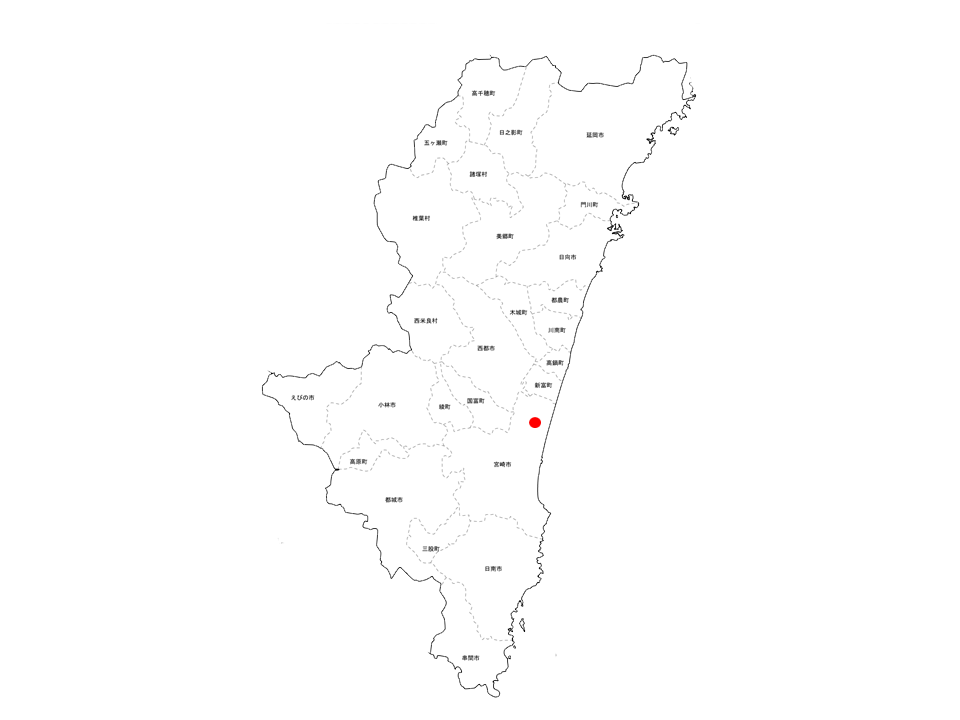

Gyna bisannulata ダニによる壊滅危機

Crisis of the survival with the outbreak of the tick of the Gyna bisannulata

また別のダニ.

これは,生体の外部に寄生するタイプ.

以前も,Polyphaga aegypticaで壊滅的な被害を出している種.

こんな感じ(2014年12月25日ブログ)

これは,ある程度共存できているのだが,何かの原因で大発生し,放置すると宿主を全滅するまで暴れまわる.

小さく,生体体表に付着しているので,こればかりは,根絶は諦めている.

が,また忘れていると今回のように,暴れた.

標的はGyna bisannulata.

ついこの前まで,数百単位でいたと思ったのだが,気が付き救出したら,50を切っていた.

現在,薫炭入りマットに入れ経過観察中.

薫炭は以前ダニに駆除に良いと聞き,購入したもの.

しかし,極端な効果はないようだったので,忘れていたものだが,あまりのピンチで出番となった.

効果は?

マット表面にダニが浮いて出てくるので,少しははがれていると思っている.

この白いダニが増えてきたら,もう一つ変えの容器に虫体のみ移し,空になったマットはレンジでチン.

これを,現在2~3日毎繰り返している.

結果は,何とか死亡個体がなくなり.

30匹ほどは成虫までいけそうな雰囲気となった.

2015 .10.6

Eucorydia sp.のダニ駆除

The extermination of the Eucorydia sp.

ダニの自然脱走による,他ケージ侵入を阻止する為,ケージ外周にガムテープでバリケード.

移すケージを少し離れた場所に用意.

生体を移す際,ダニの付着をチェックする為に,カップを複数用意し,2回のチェックをおこない.

でこのように,細心の注意を払い,移し変えていく.

気の遠くなるような作業だが,A型は行うのであった.

しかし,ここの所1,2ヶ月ダニだらけである.

2015 .10.5

指にイエダニ

Tropical rat mite on a finger

外出から帰り,PCに向かった頃気がついた.

この事務所では初.

このサイズの,動きの早いダニといえばイエダニ.

しかし,この部屋にはイエダニはいないはず.

最近,窓辺に良くハトが来るのでトリサシダニの可能性が高いというか,鳥由来としか考えられない.

プレパラートを作成すると・・・.

イエダニ.

なぜ?

そう,恐怖のイエダニ駆除の始まりとなりました.

2015 .10.2

ヒメクロゴキブリ雌雄

Male and female of Chorisoneura nigra

上が♀.

下が♂.

幸いダニの発生はなし.

このような小型の種で出たら,排除は大変面倒な作業になる.

2015 .10.1

Archiblatta hoevenii産卵

Laying eggs of the Archiblatta hoevenii F4

ついに孵化すればF4となる産卵が確認された.

この状態はちょっと「まずい」産み方だが.

現在♀成虫は20匹以上いるので,1匹が5個しか産まなくても100個の卵鞘が取れるはず.

1個くらいは孵化するだろう(少し余裕).

幸いな事に,本種のケージは全て例のダニの発生はなし.

2015 .9.30

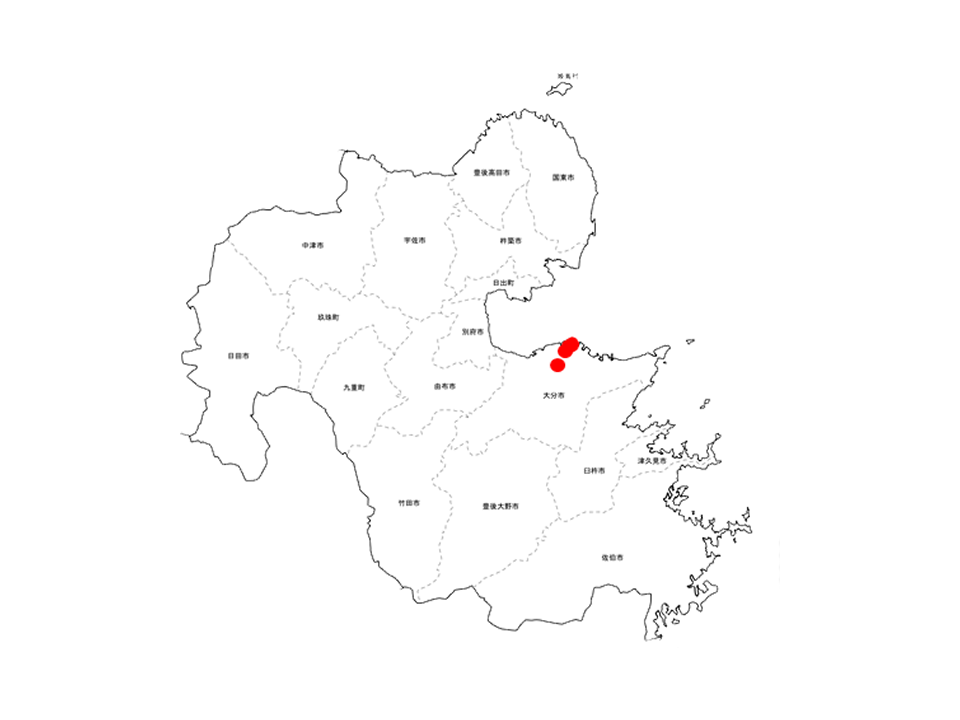

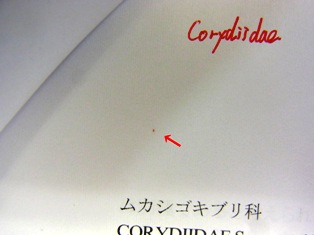

ゴキブリマットに大発生しているダニ

The mites which occurred very much in the cockroach mat

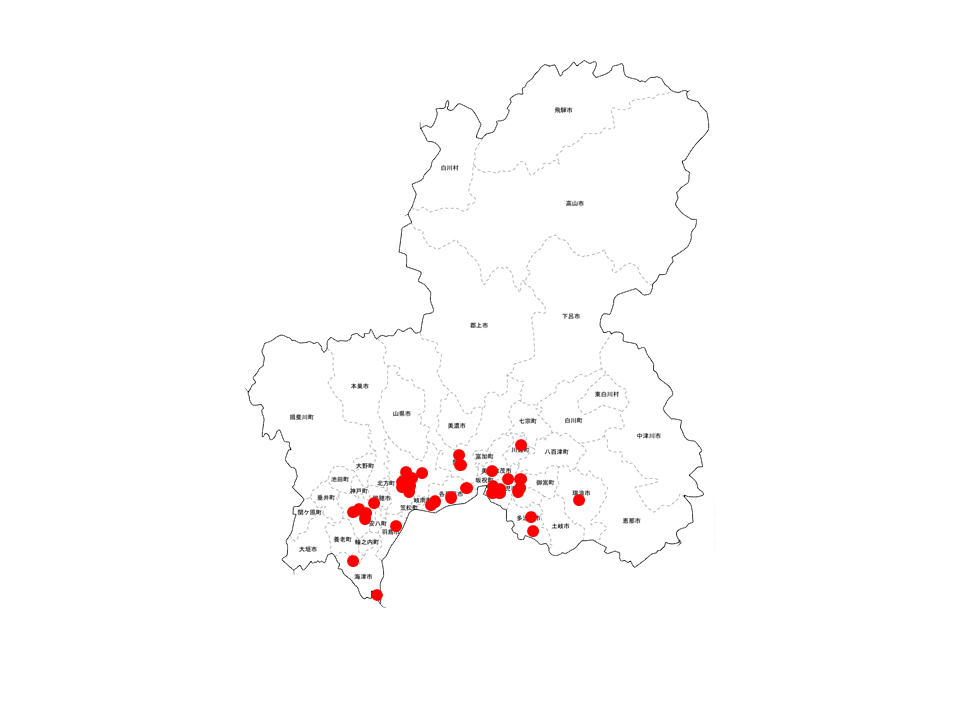

チャイロゴキブリの飼育マットに大発生している.

←先の白い粒粒.

ざっと見てこの写真に中に数百は写っている.

こちらの方がわかりやすい.

もう,何を飼育しているのかわからない.

が,良く見ると,これ以外にも発生しているケージがあることが判明.

大体は,マットを入れている種だが,マットなど使っていないクロゴキの飼育ケージにも大発生していた.

これがそのダニ.

最近は,ダニの同定はしても分からないことが多いので,パス.

昔から,手に登るダニとして紹介しているのに比べ,一回り小さい.

原因は,マット保管ケース内で発生していたため,交換時に入った.

ではなぜ保管ケースで発生したか.

ダニが小さく,発生数が少ないと気が付き難い.

メンテの際,ダニが手に付いたまま,発生の無いケージをメンテし,移っていったと思われた.

ツチゴキブリが壊滅的な状況になった事は昨日お伝えしたが,このダニが多量にいた.

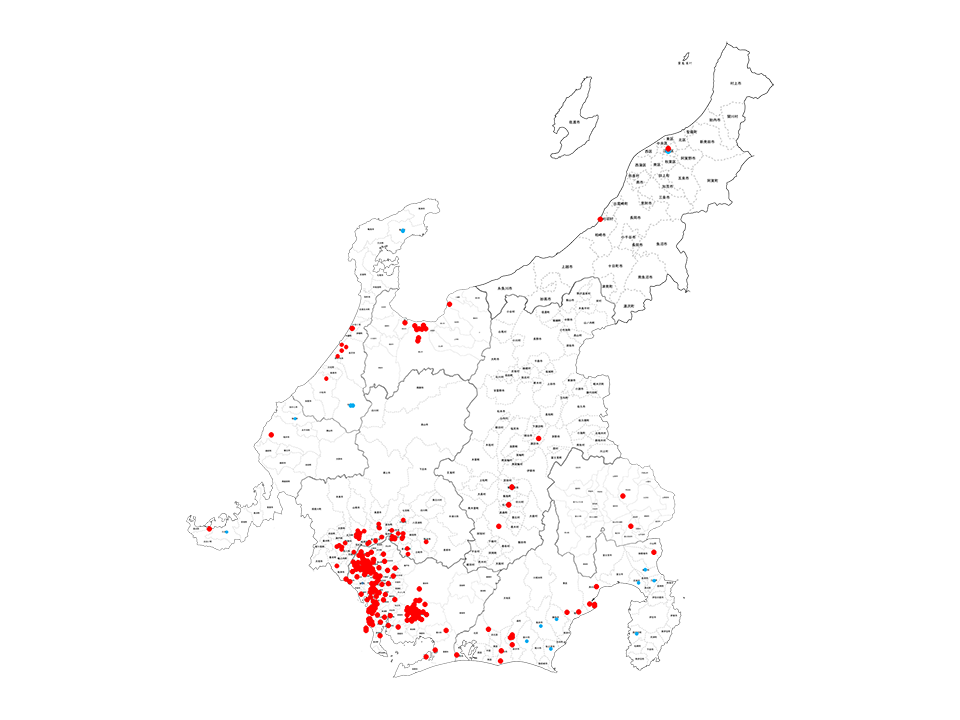

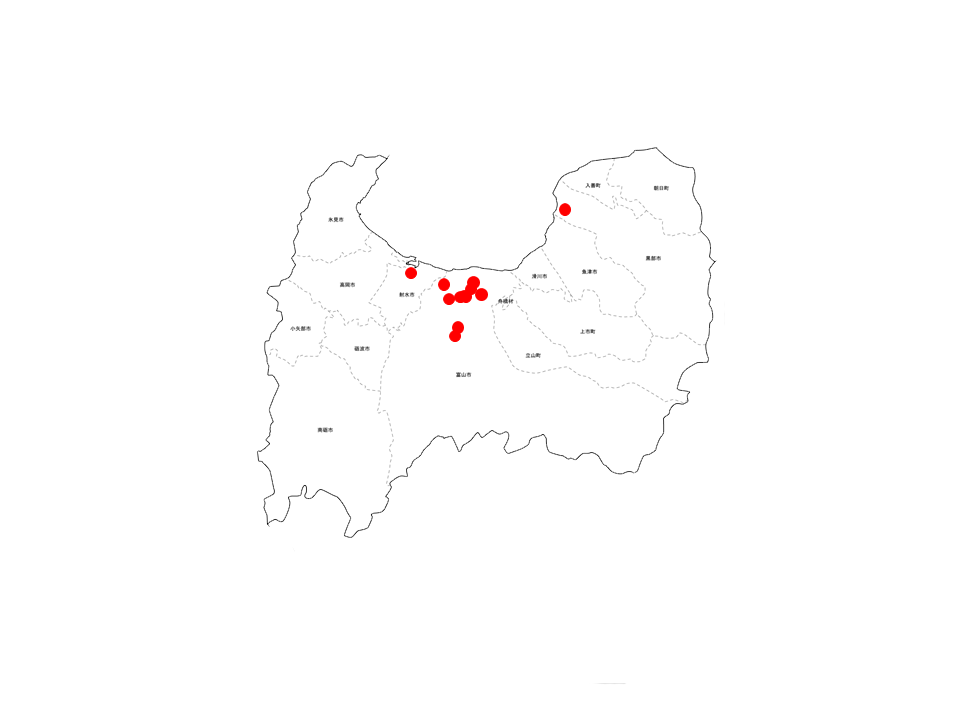

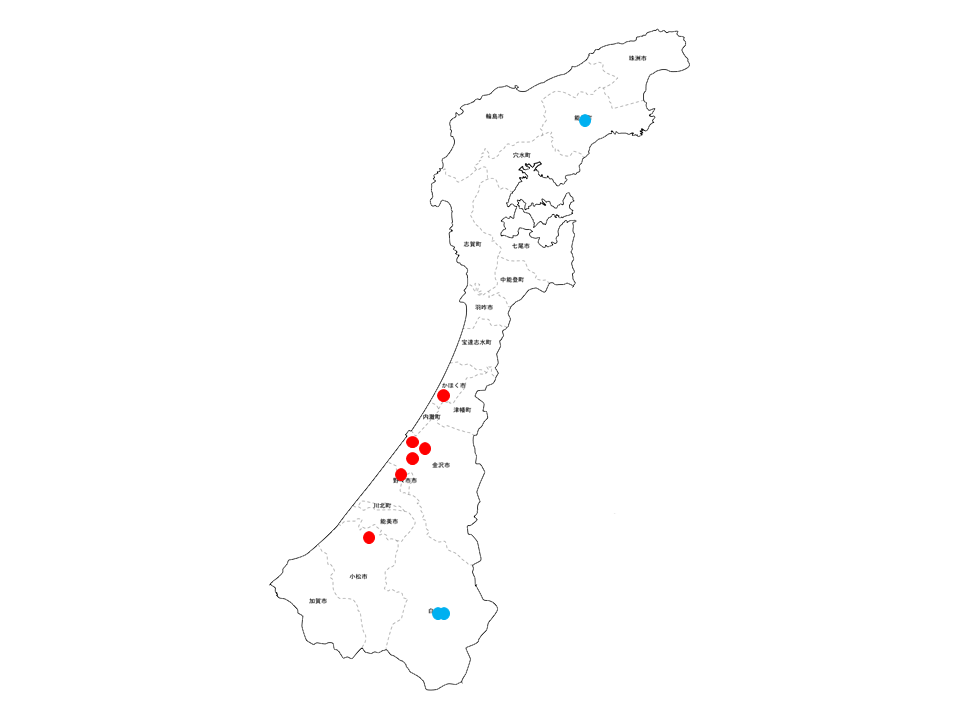

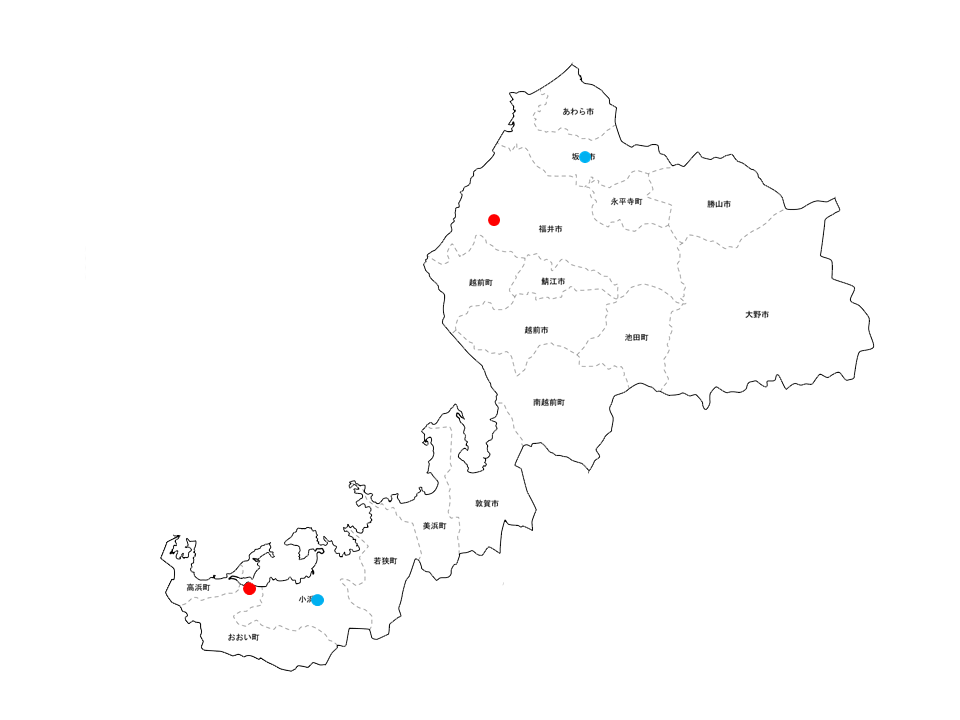

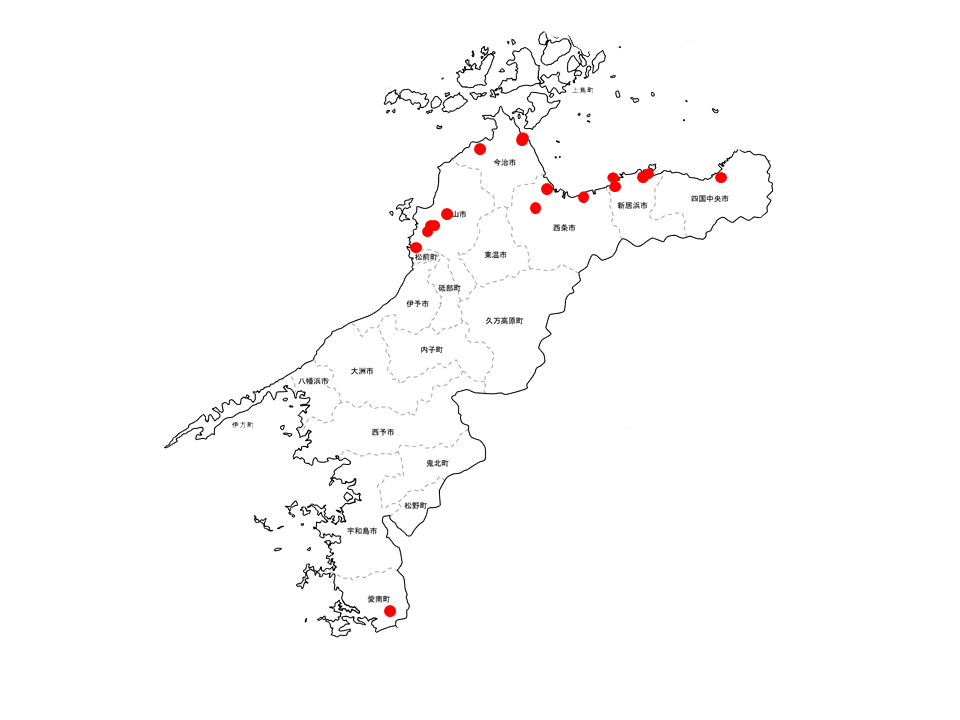

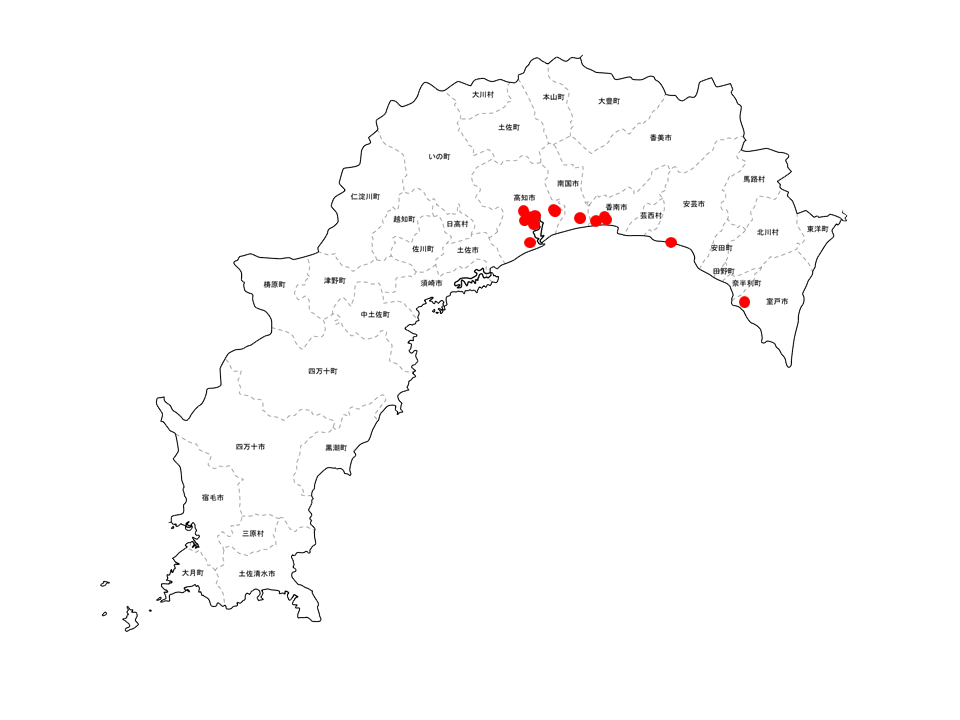

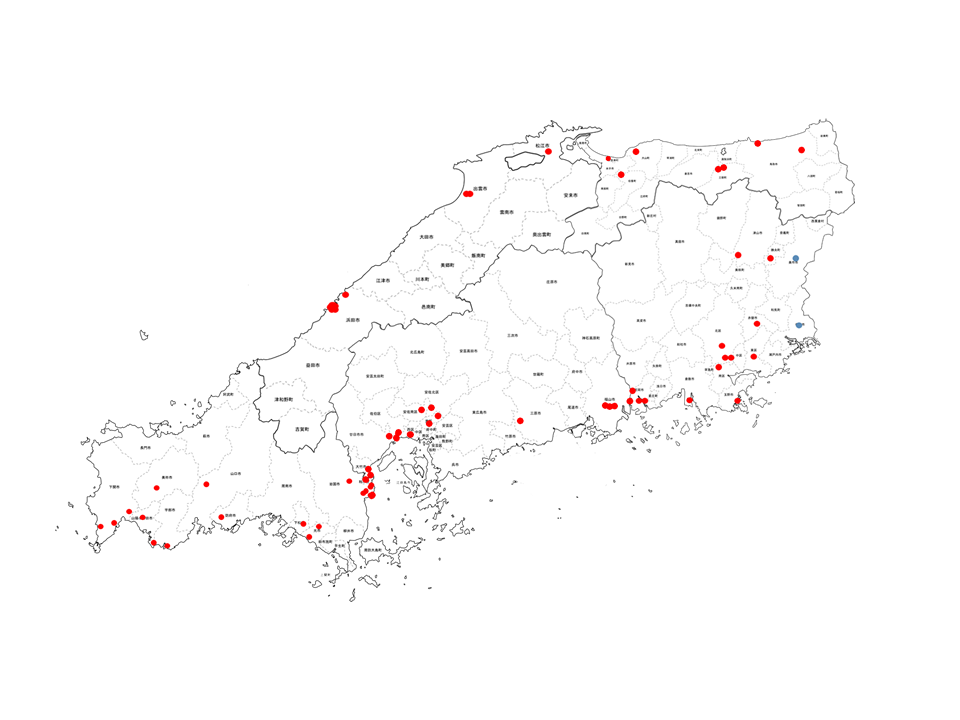

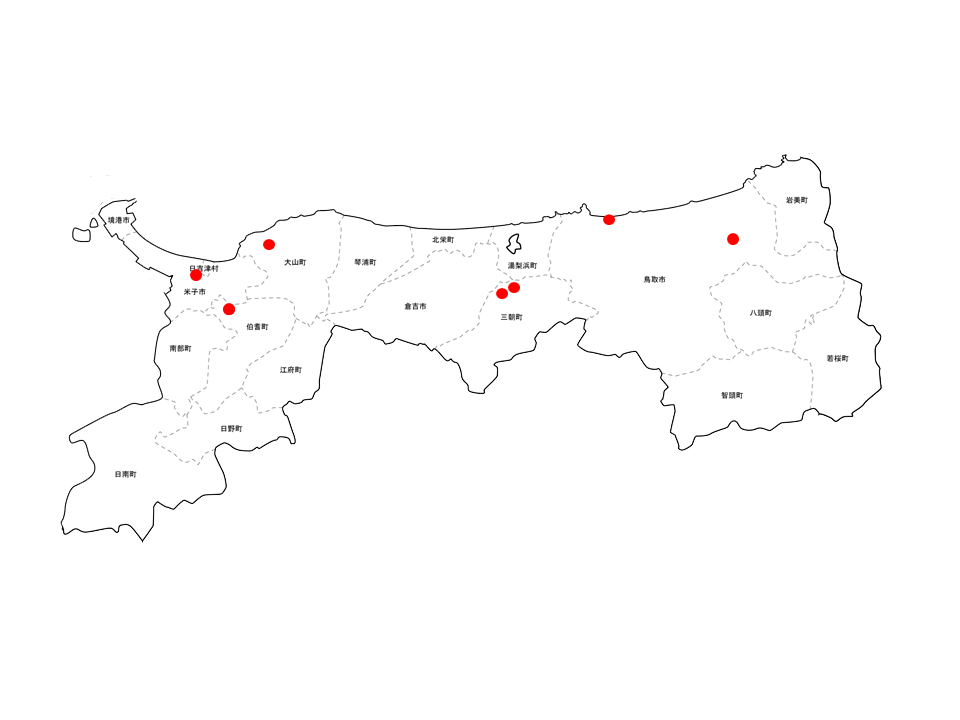

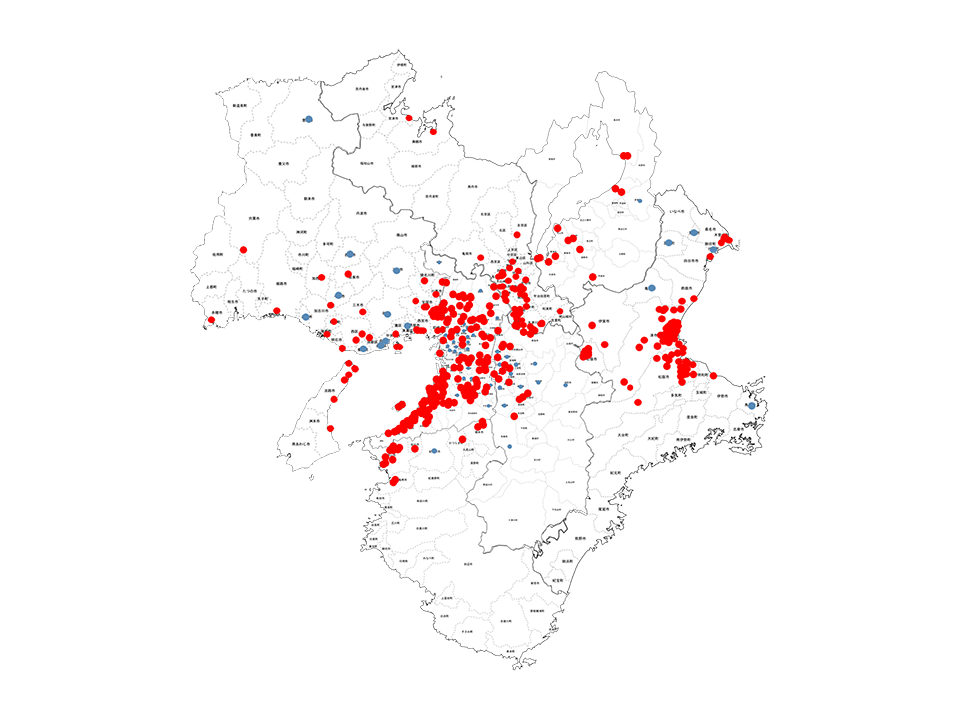

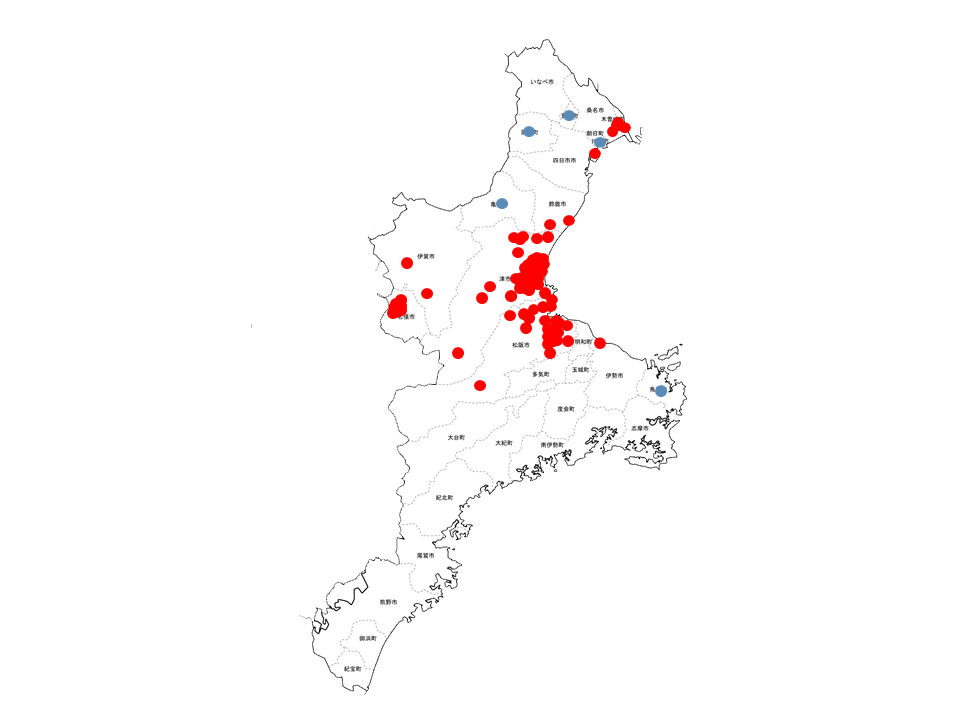

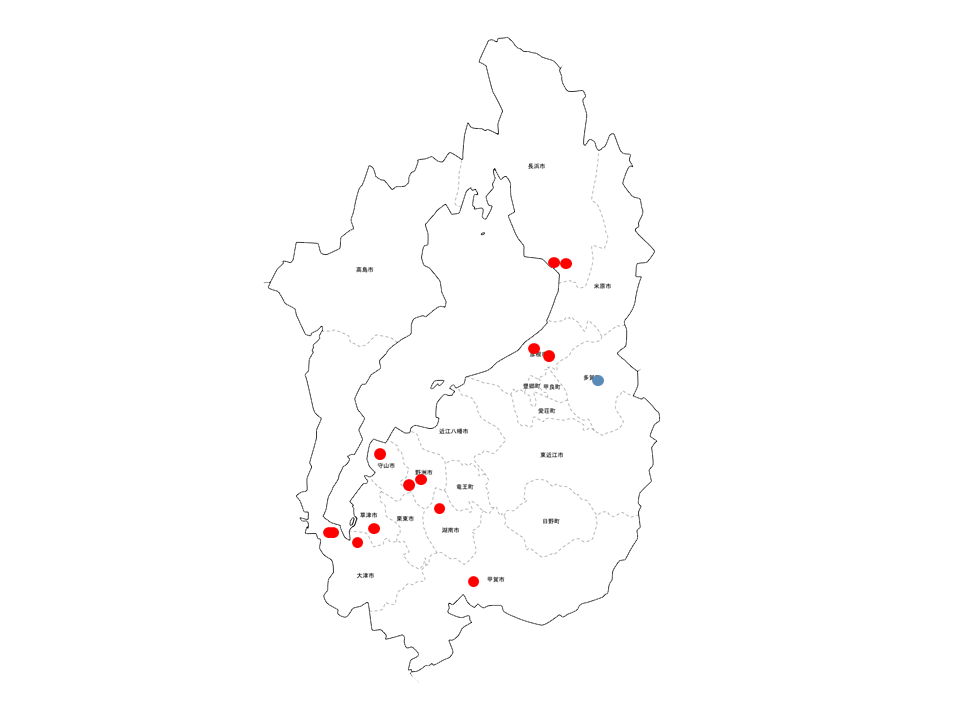

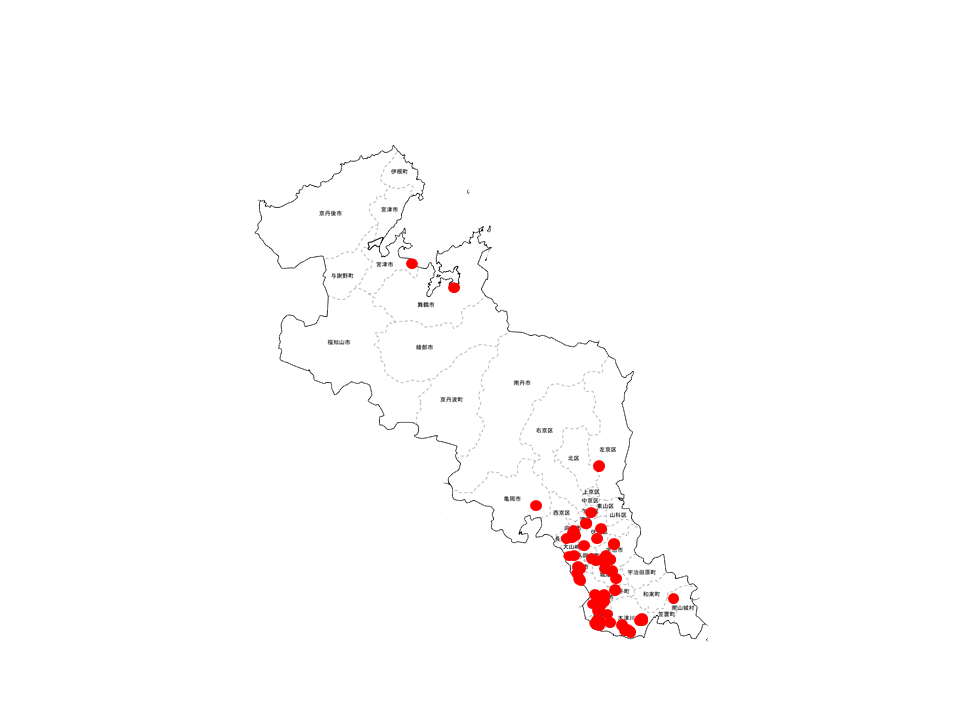

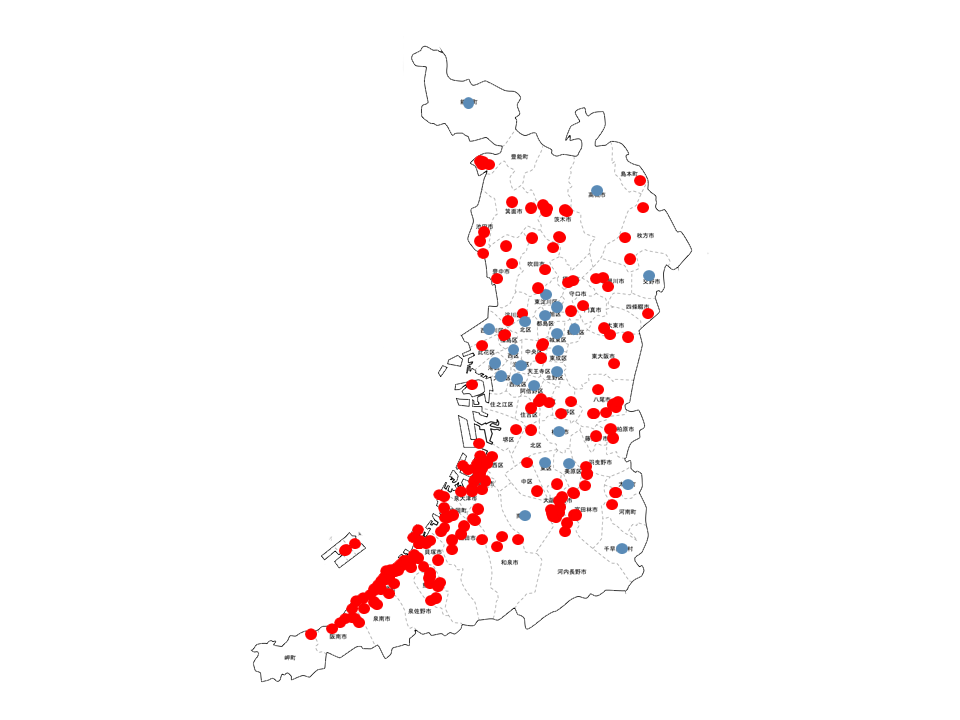

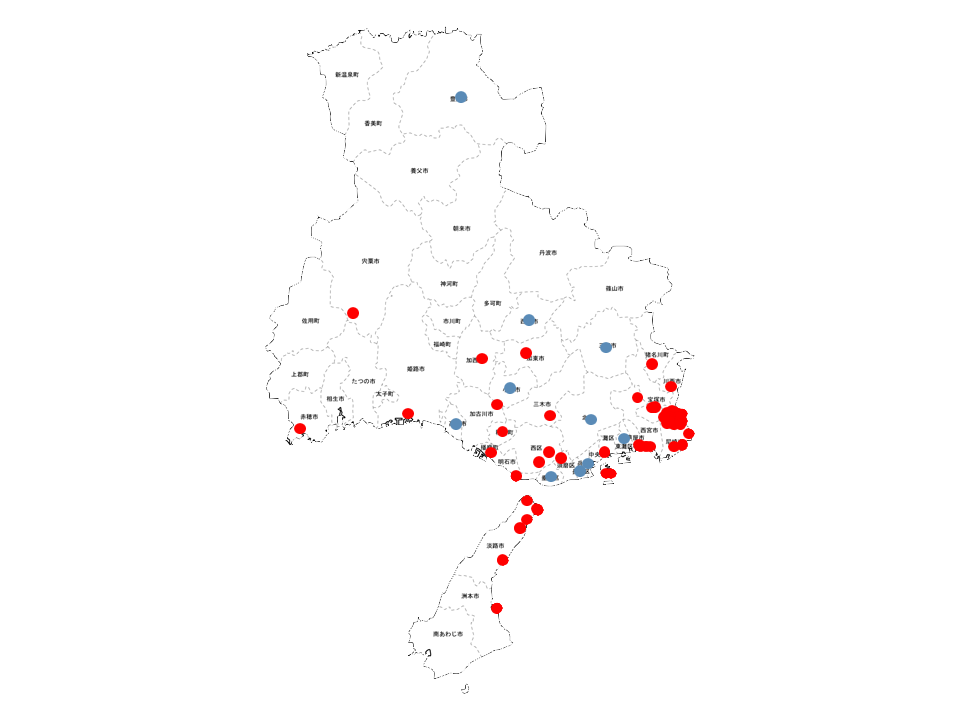

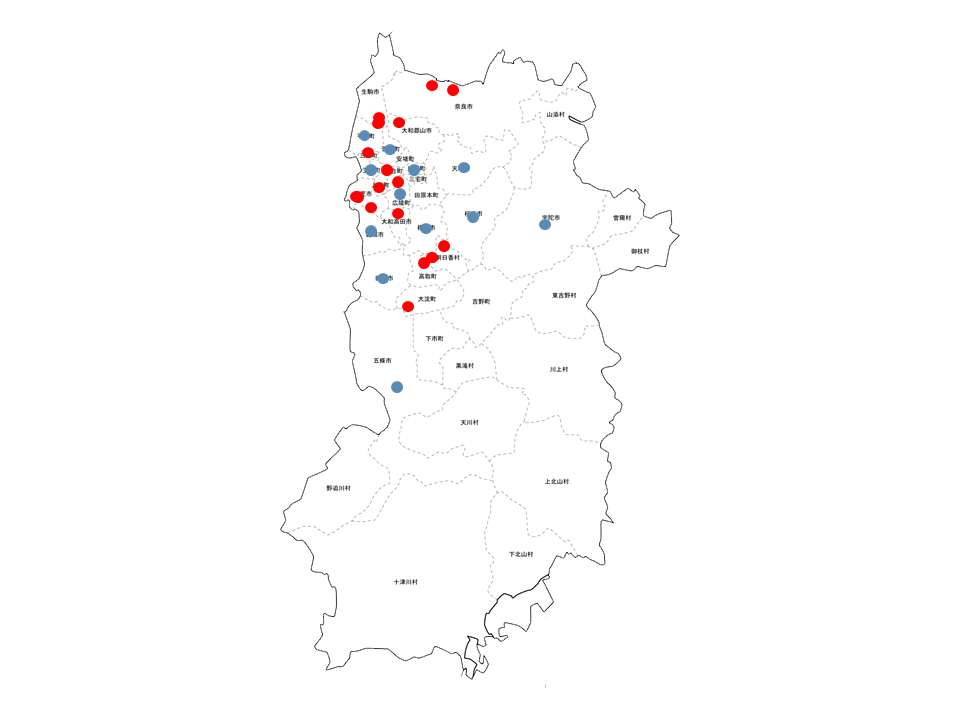

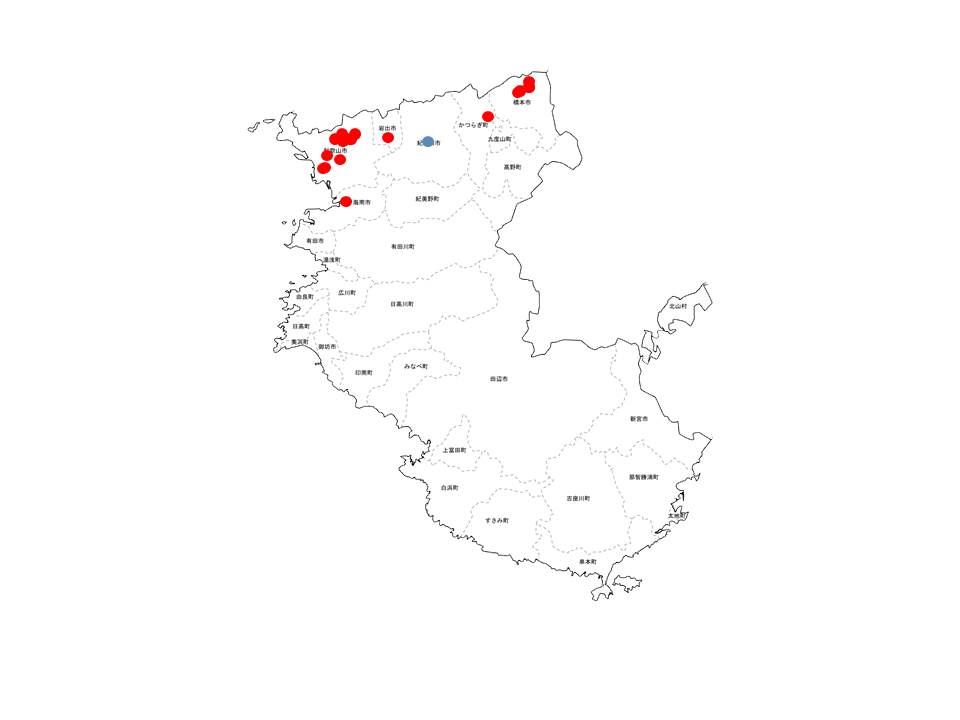

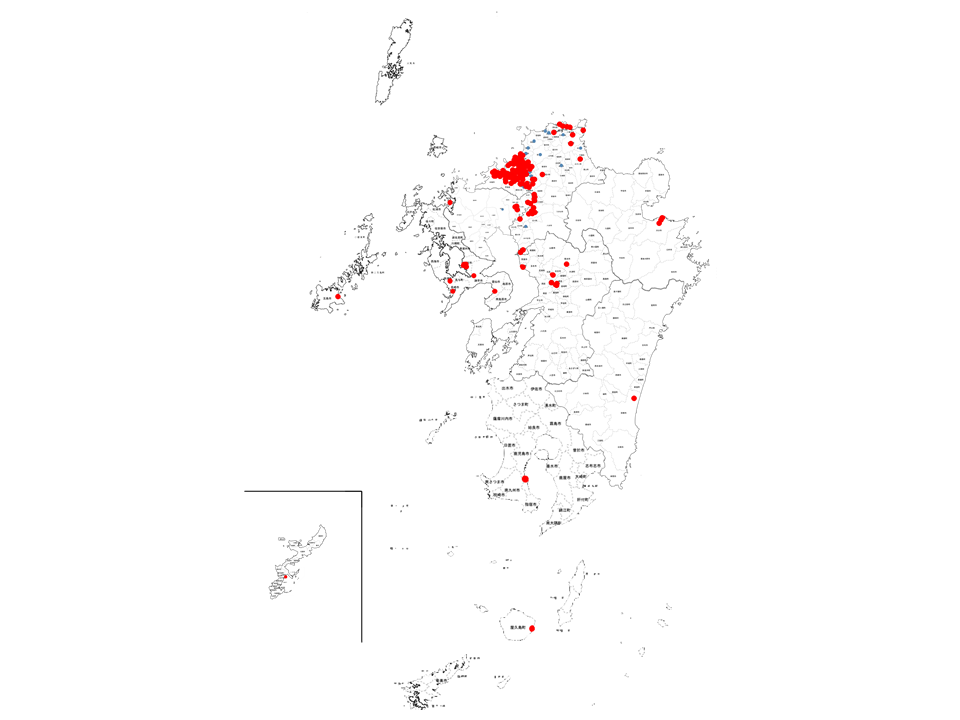

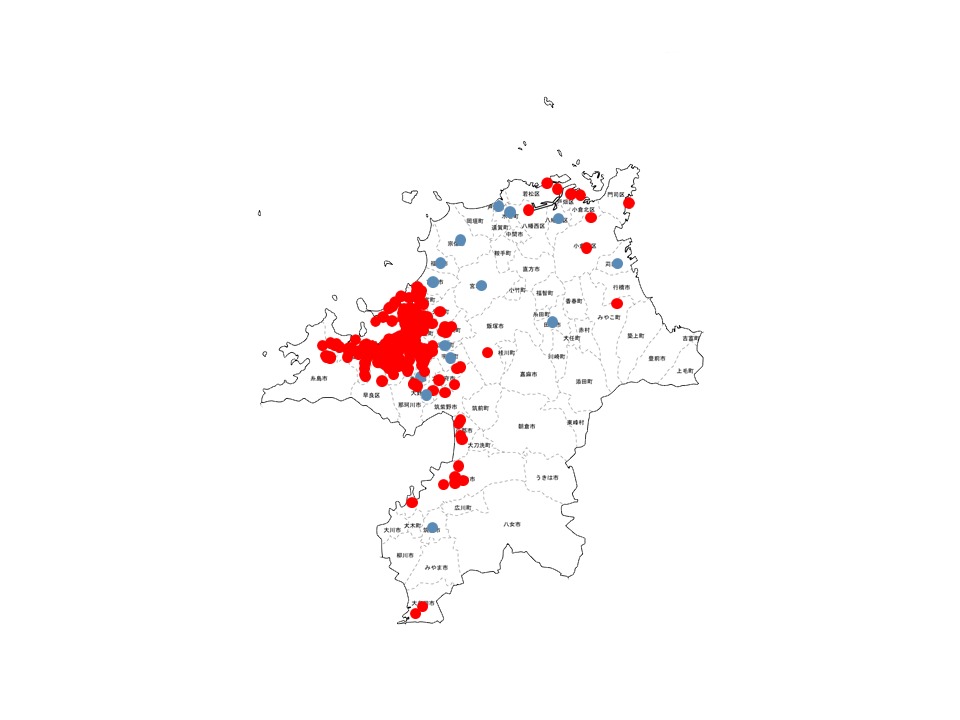

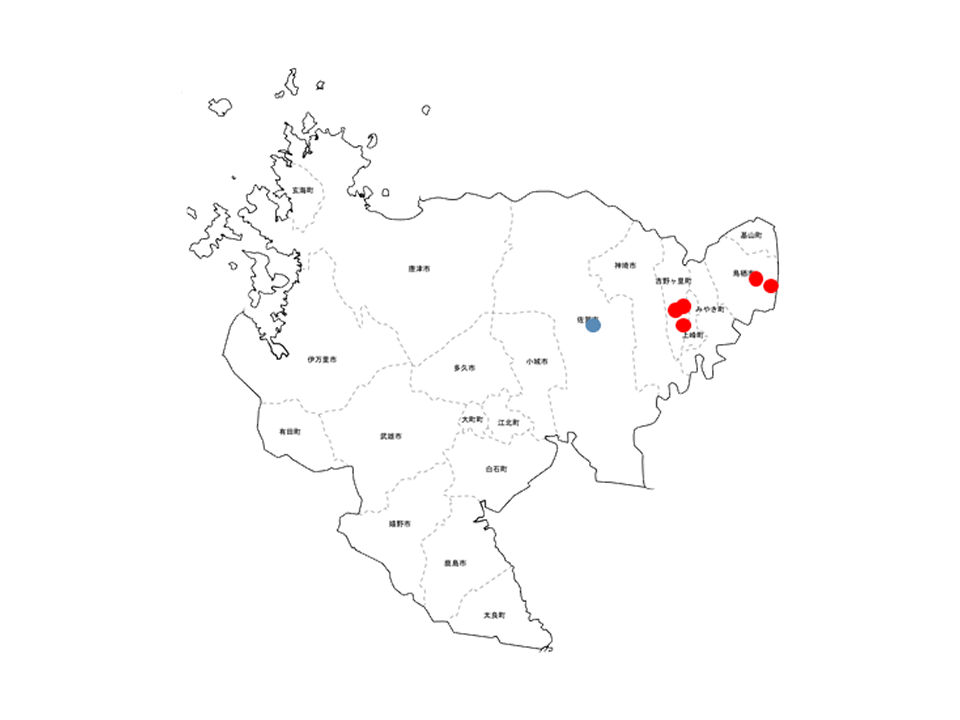

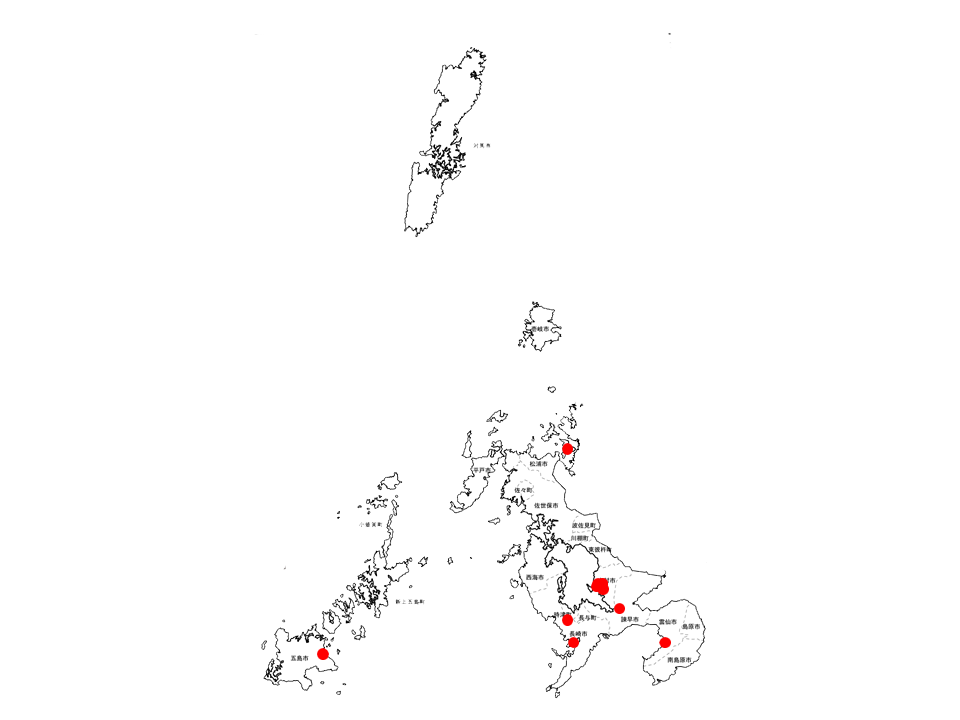

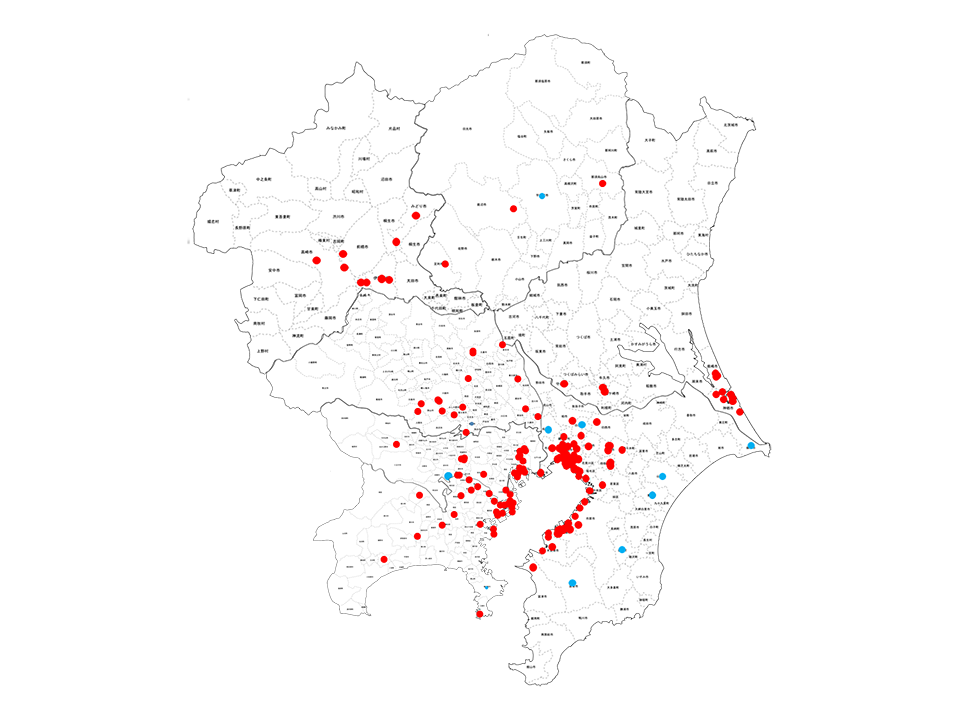

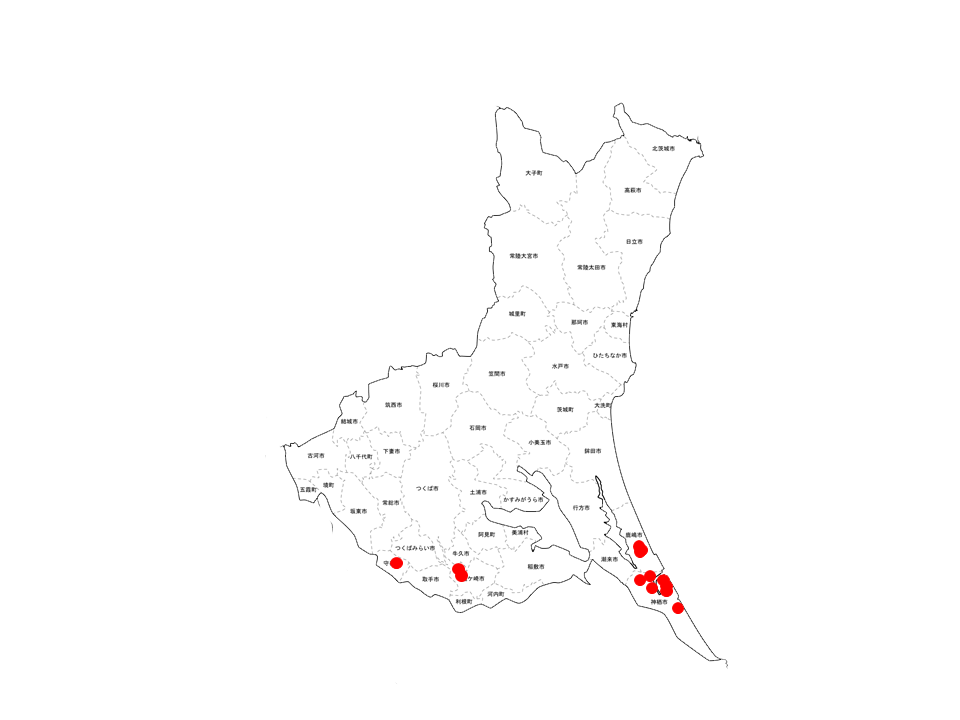

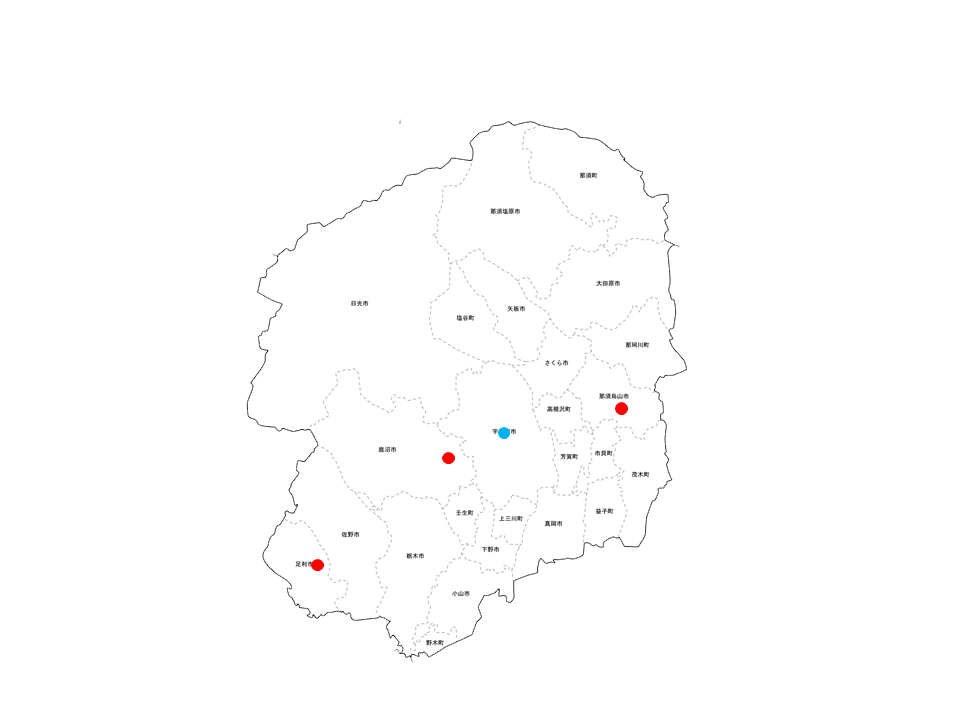

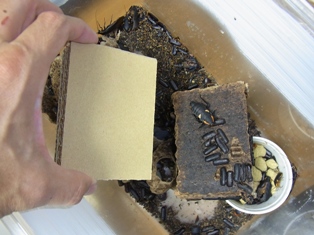

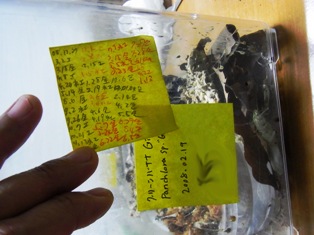

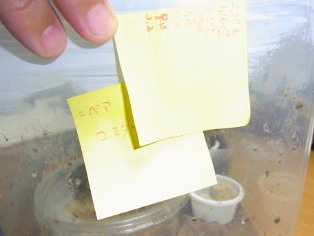

急遽,全てのケージを確認すると,結構見つかった.

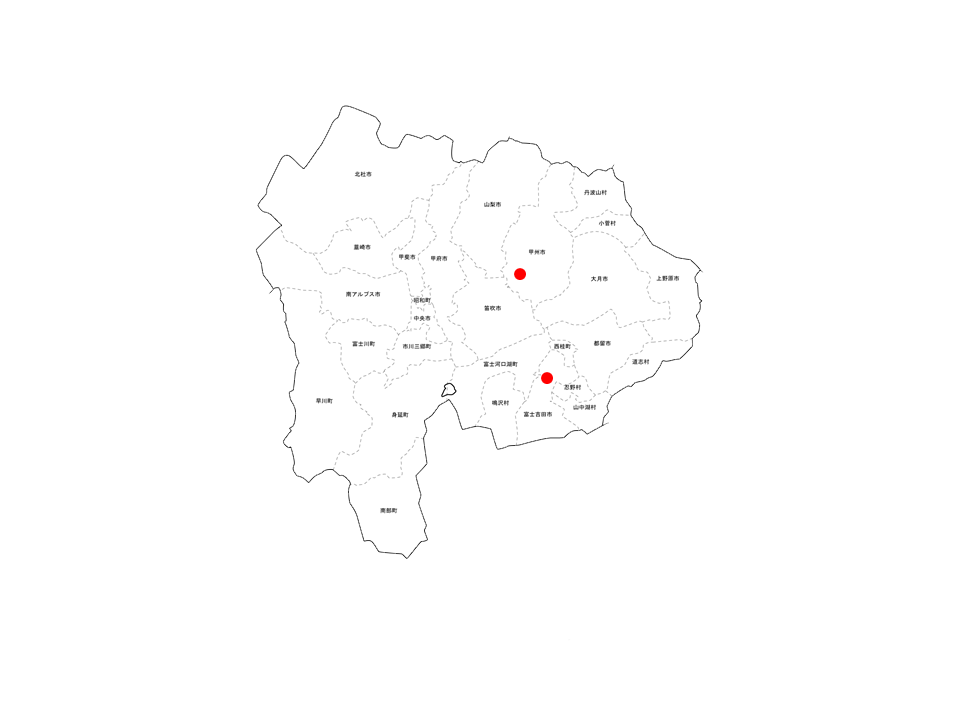

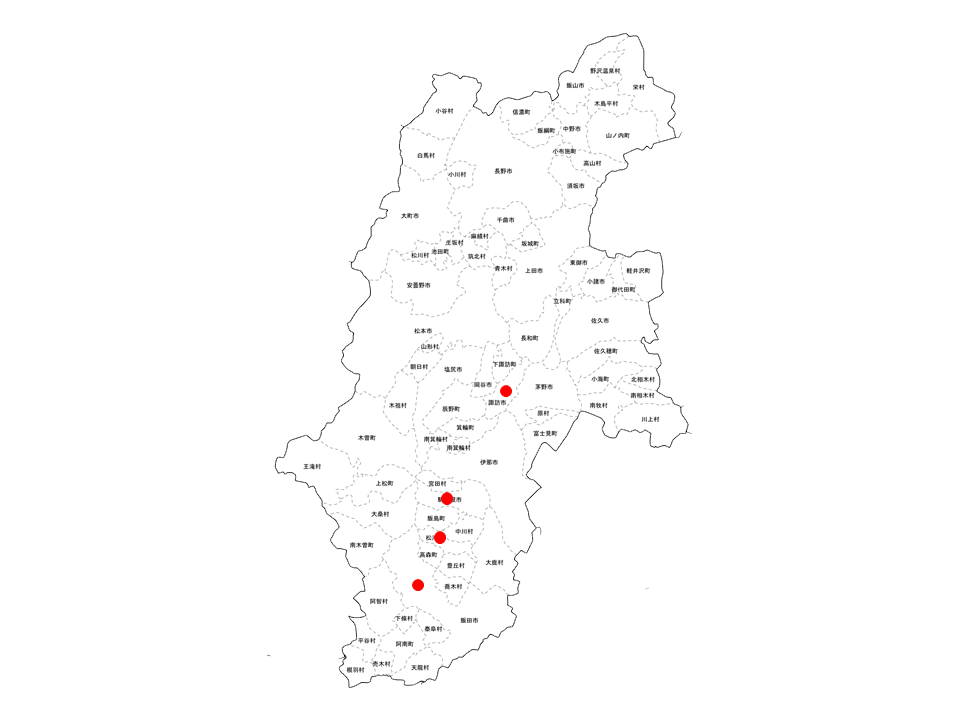

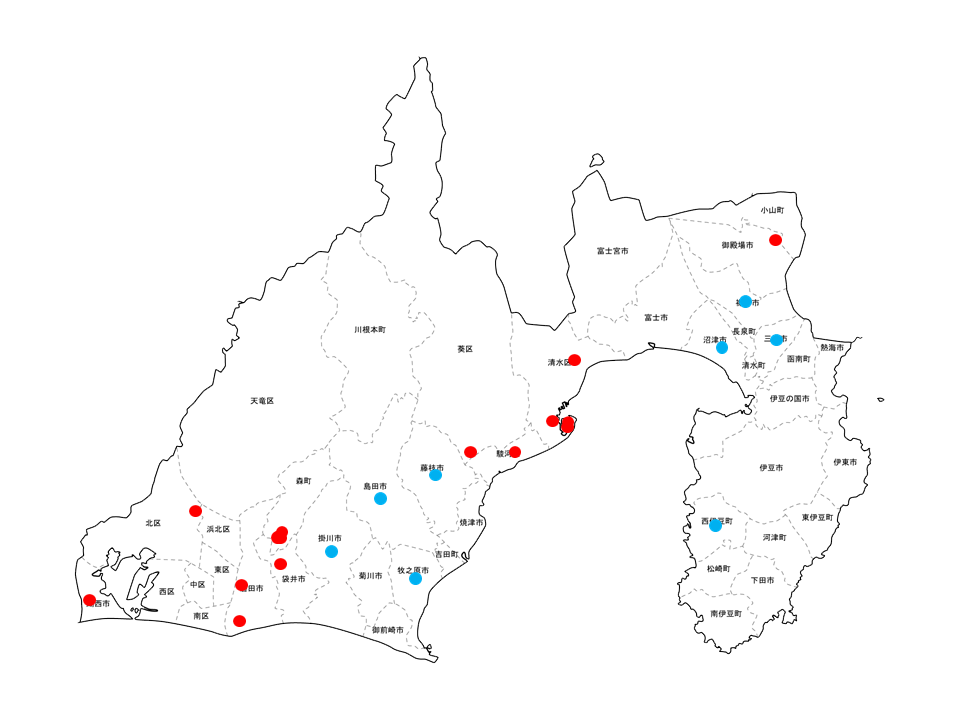

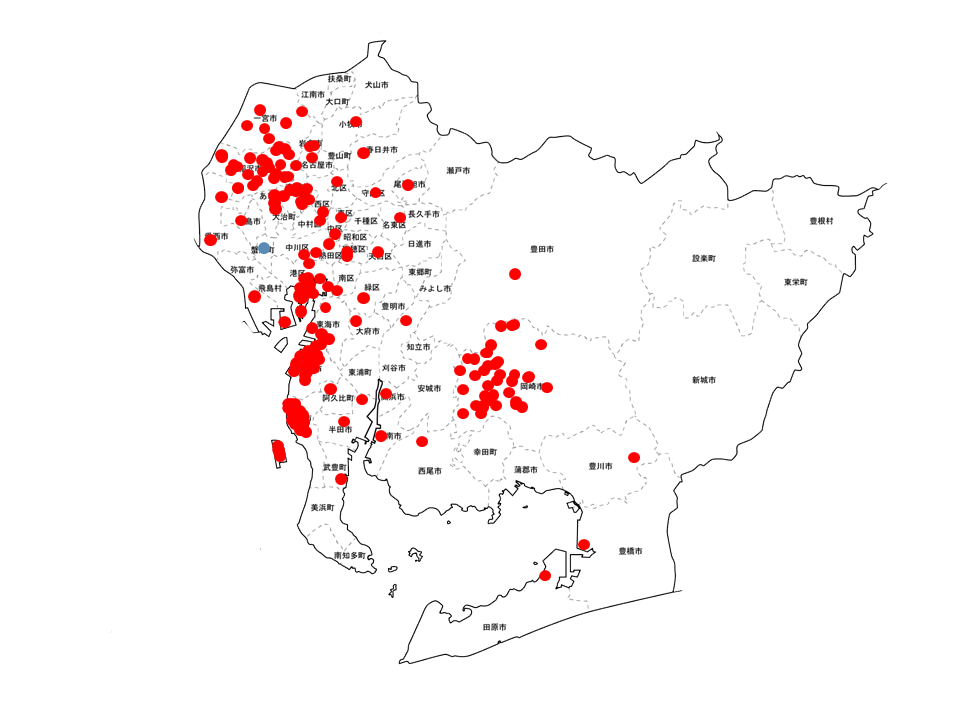

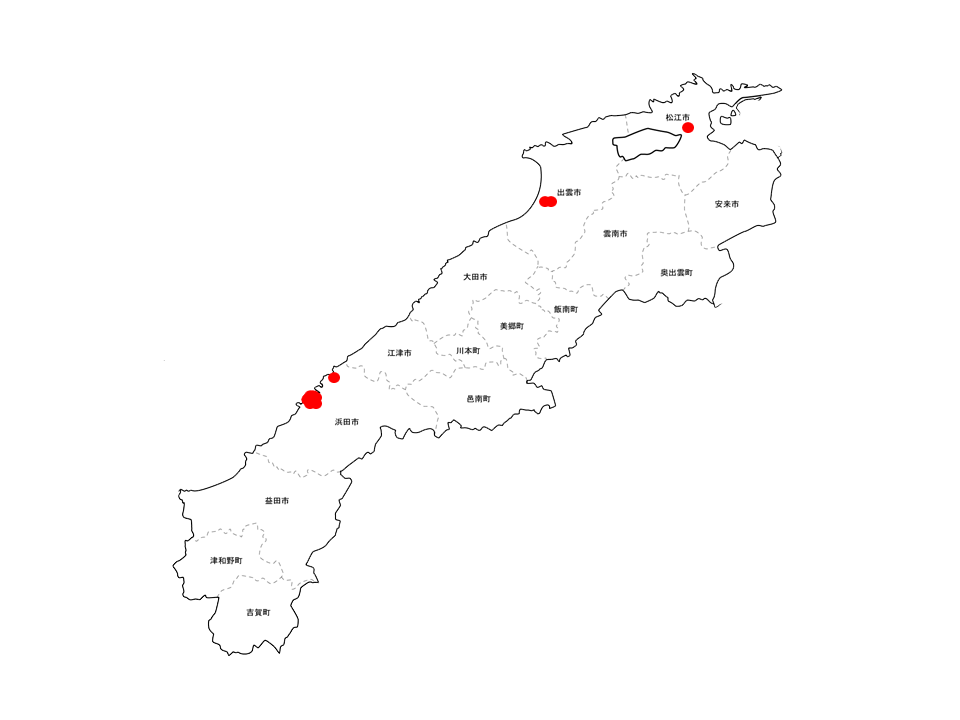

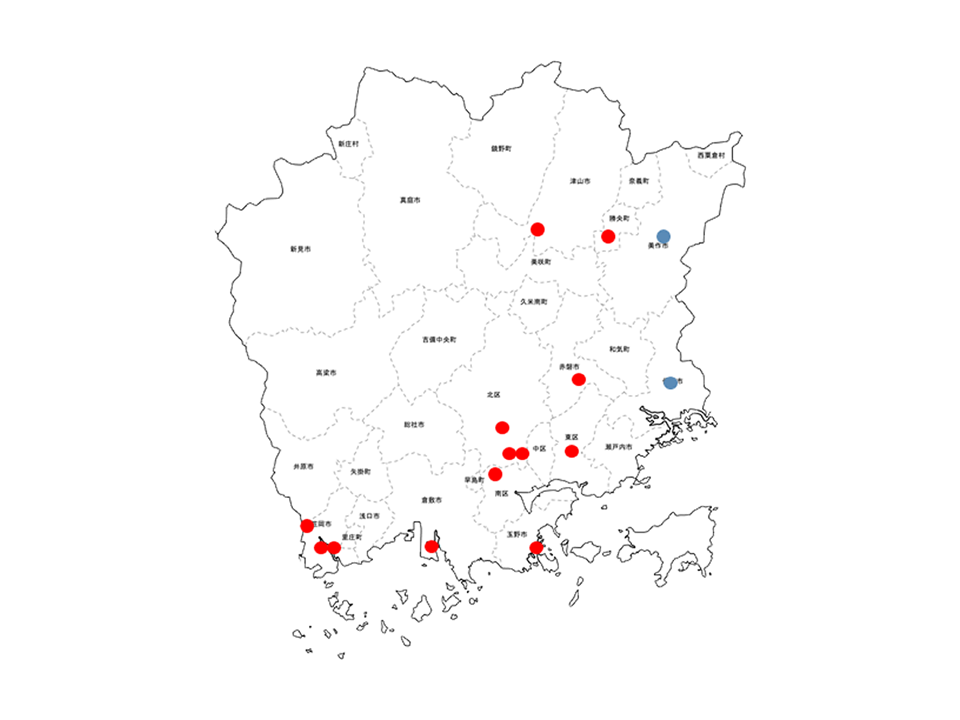

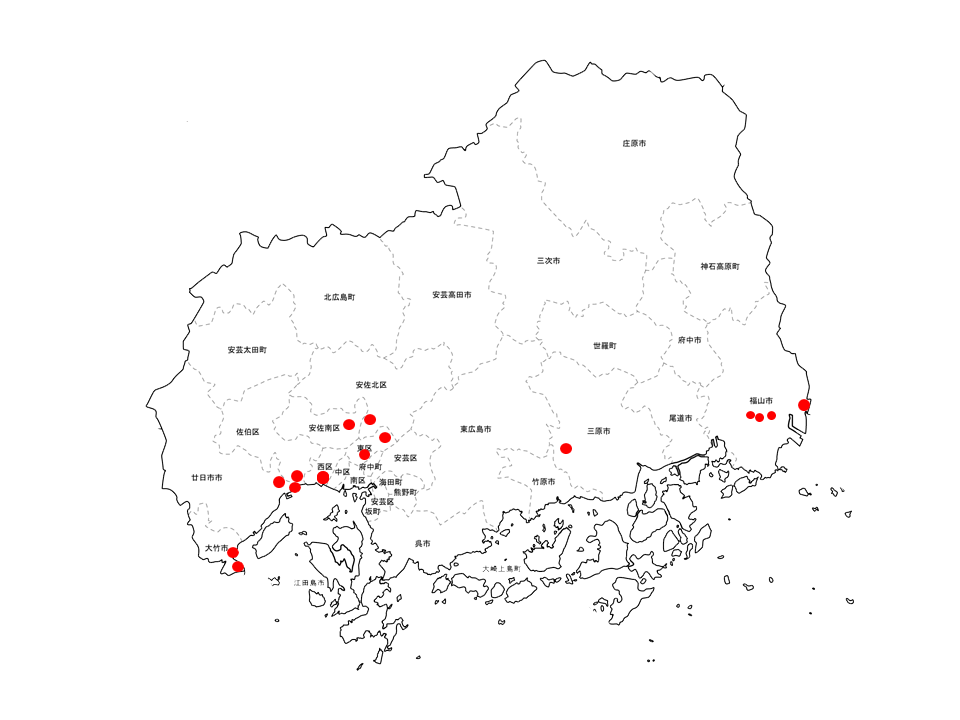

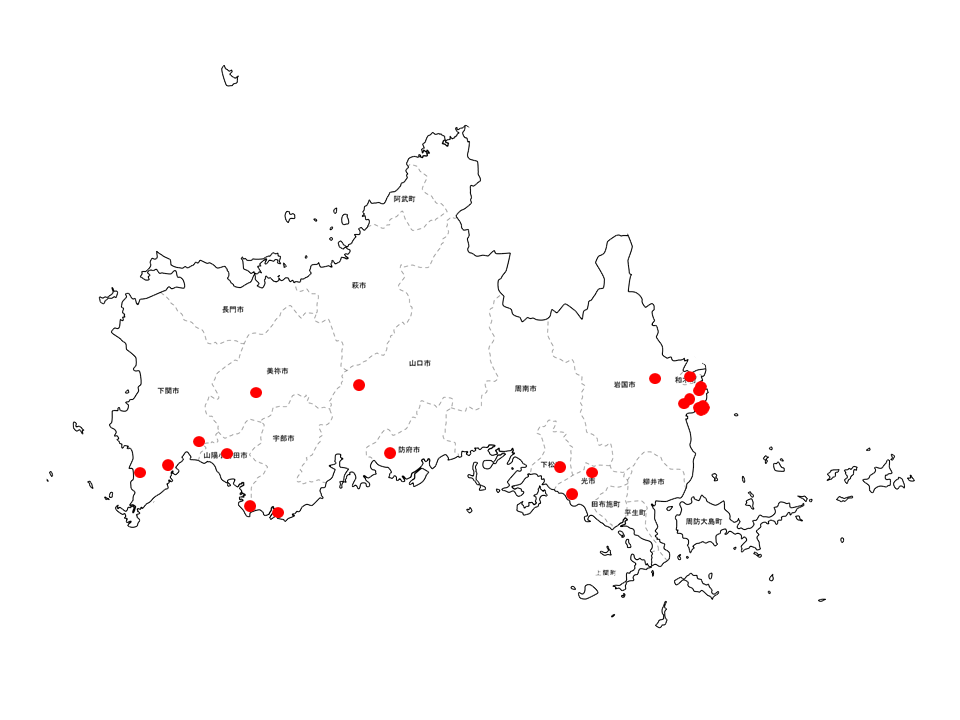

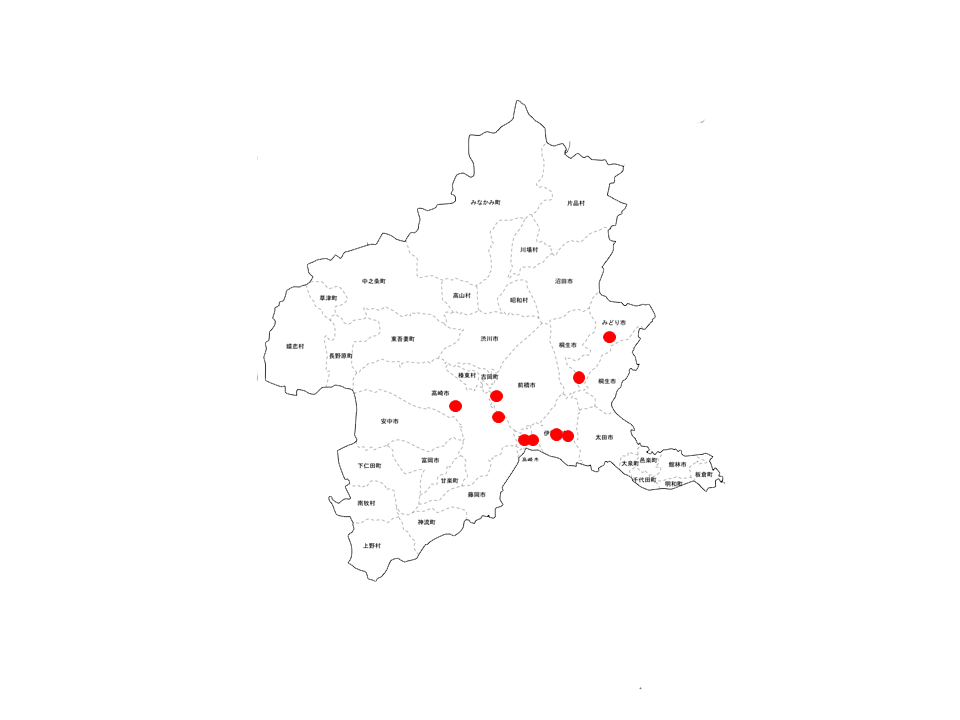

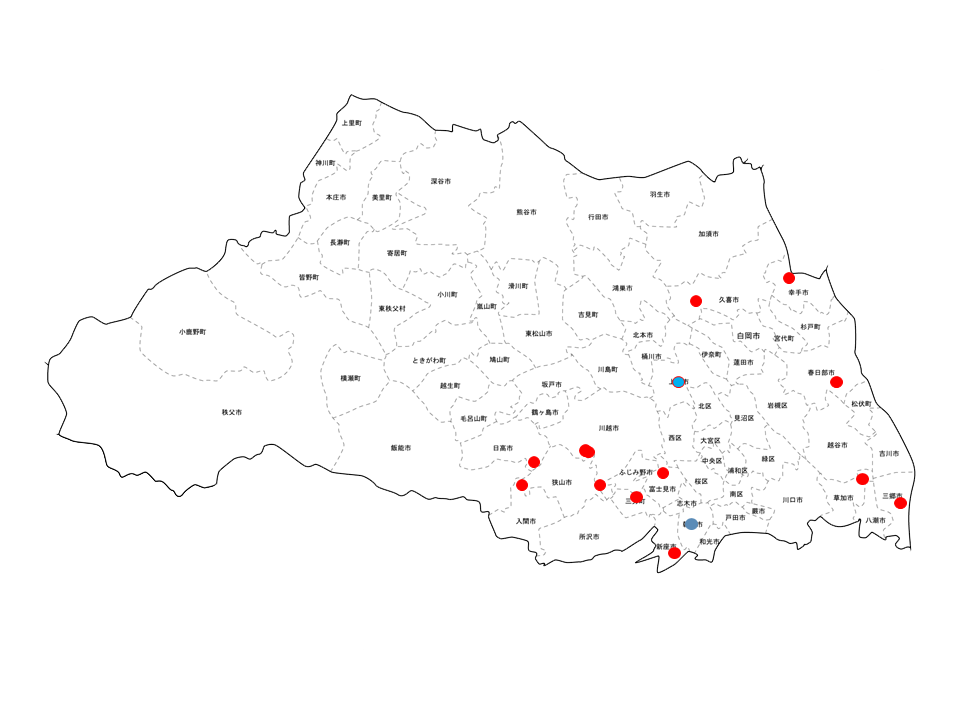

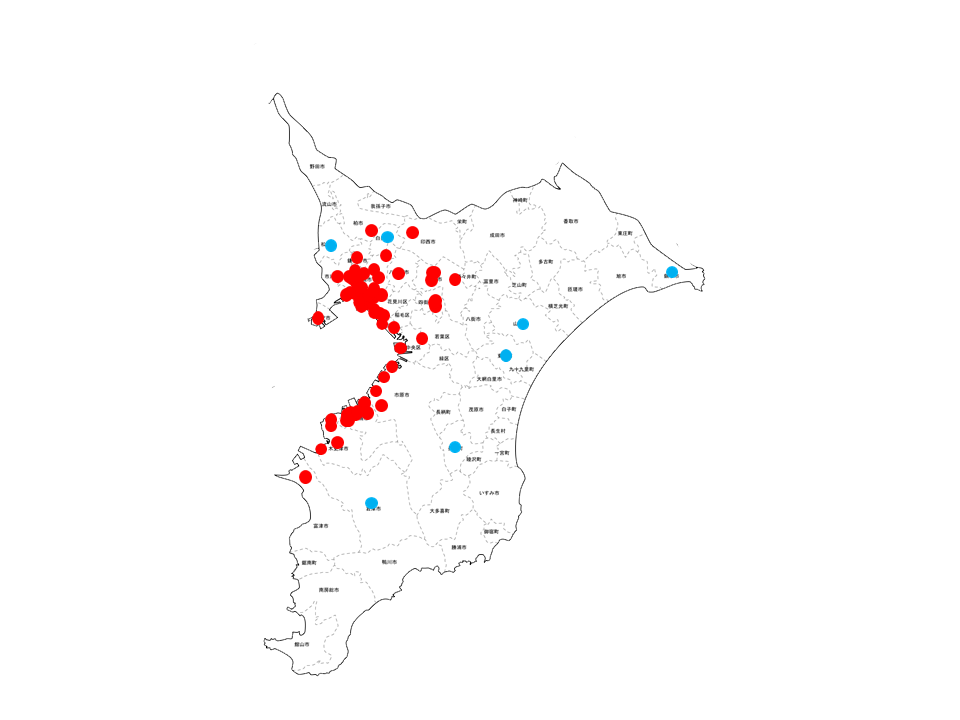

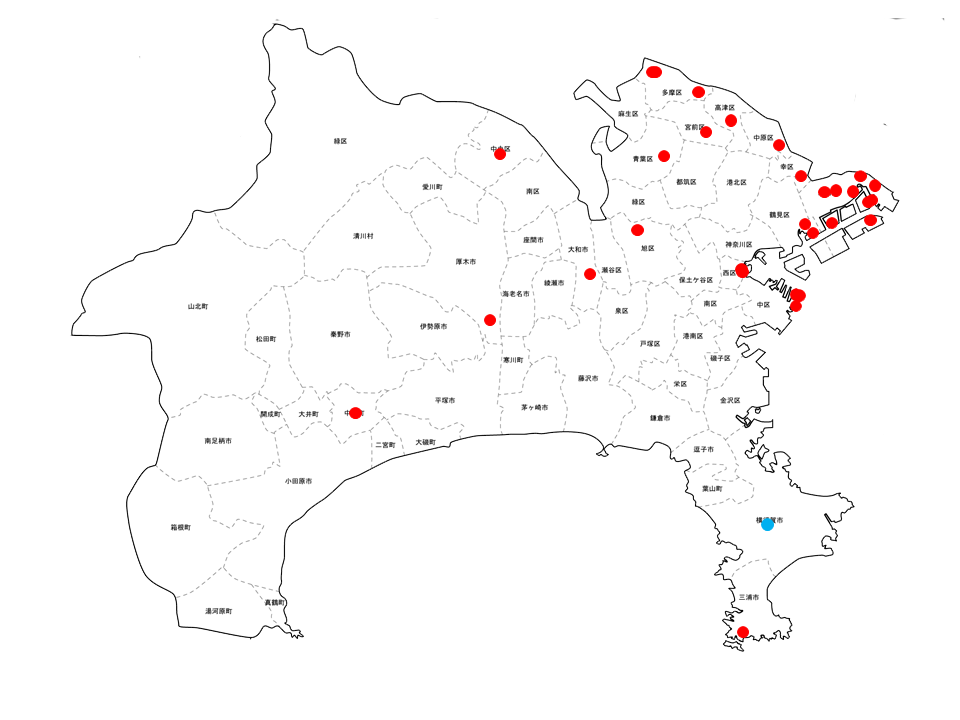

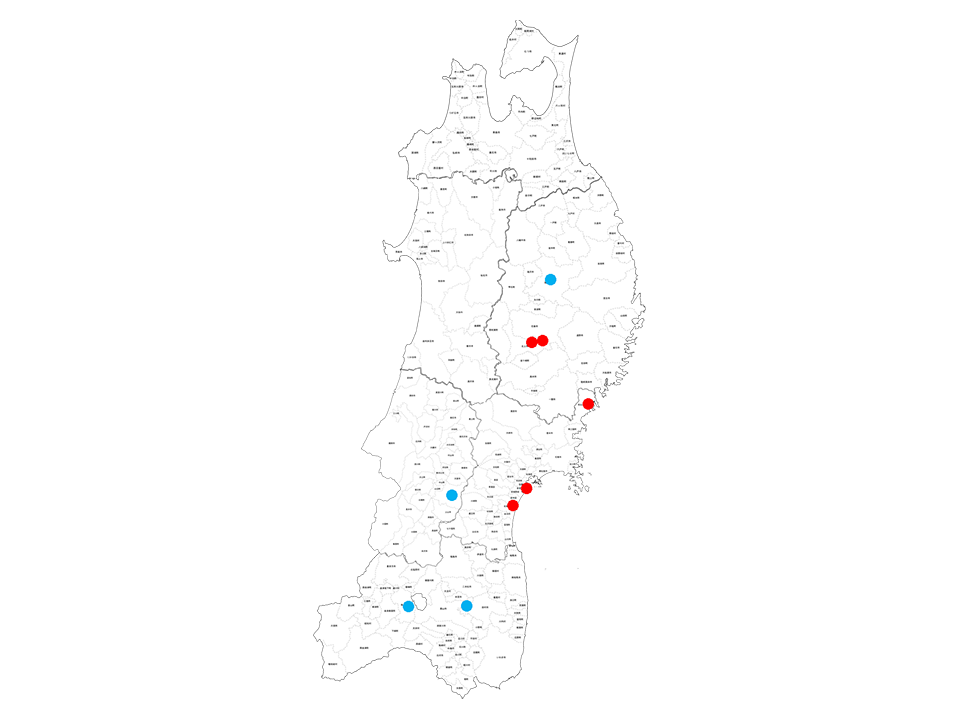

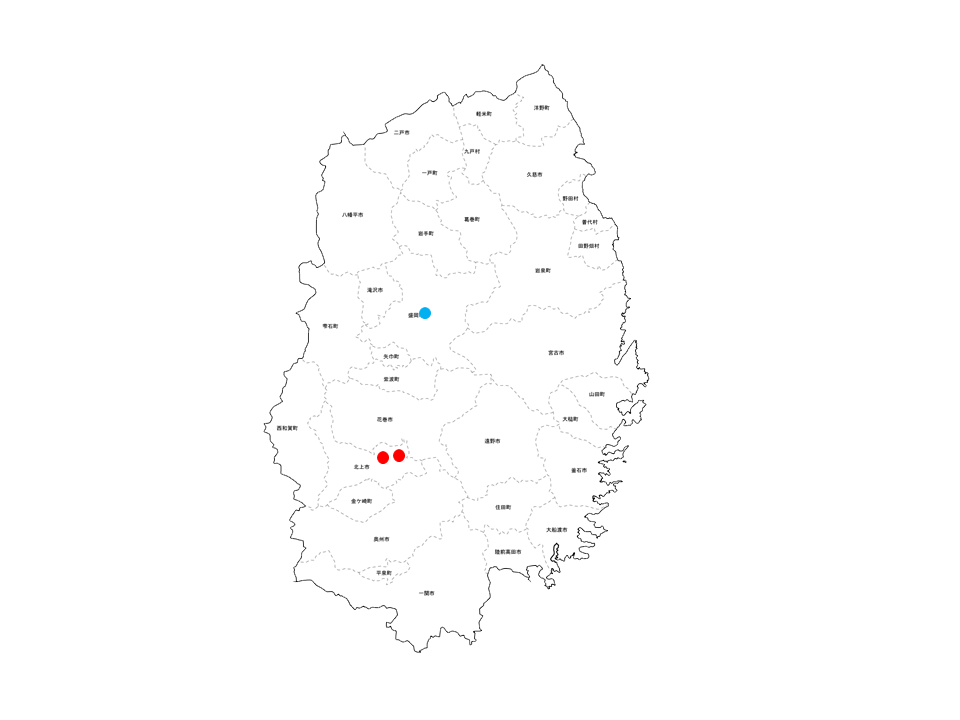

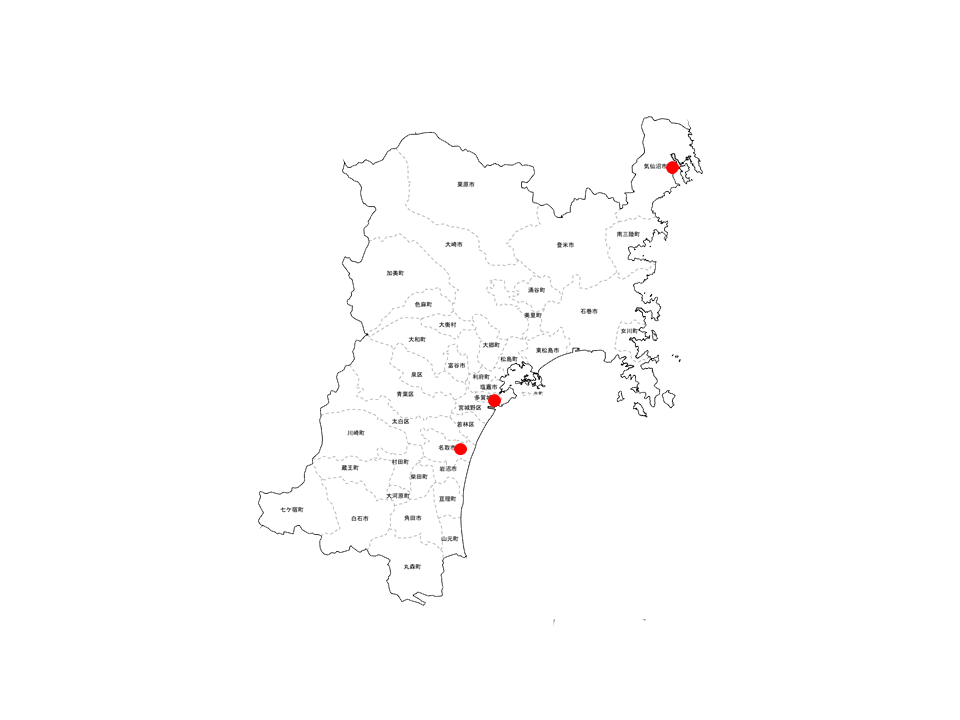

×付箋が付いているのがダニ発生ケージ.

これからしばらく,このダニ殲滅の記事が多くなると思います.

2015 .9.29

Eurycotis sp. 奇跡の復活

Miraculous revival of the Eurycotis sp.

コモンネーム:オパカ2.

過去には数十匹以上に増えていたが,国外のペットローチの傾向として,少しレアな種は,突然幼虫が発生しなくなり,途絶えてしまう事がある.

これもそうなり,数ヶ月前に,幼虫2匹となった.

幸いにして雌雄そろっていたので,気に掛けて見ていたが,無事,2匹とも成虫となった.

次は産卵と首を長くして待っていたが,これが中々産卵しない.

ワモンなら羽化して10日もすれば,産卵が始まるのだが,1ヶ月しても産まない.

そのうち雄は触覚が短くなり,2匹しかいない密度で触覚が切れるのはどう考えても連れ添っている雌の仕業.

相性が悪いのかとゴキブリの事ながら心配になる.

その後,交尾は確認できなかったが,卵鞘をシェルターにいい感じで産み付けていたので少し希望の光が見えていた.

で,昨日,やっと1齢幼虫発見.

9割がた諦めていたので,とりあえず良かった.

で,ふと思い出した.

E.floridanaの生態なら,Cornwell(1968)に書いてあった.

そこには,成虫になって卵鞘を産むまで55日.

孵化まで48日も要するとある.

多分,本種も同じ様に時間が掛かるのだろう.

2015 .9.28

9月にタカラダニ?

Erythraeidae which occurred in September?

夜仕事をしていたら,赤いダニ発見.

赤いダニといえばタカラダニ.

しかし,この季節はまだ卵のはず.

これは新発見か?

早速プレパラートを作り同定を試みるが,タカラダニではない事から,とりあえず保留.

葉ダニに一種かと思うが,やっぱり保留.

ダニは沢山いると嫌ですが,こうして見ると蚊やハエと同じで,綺麗ですね.

2015 .9.25

マダラゴキブリ産仔

Rhabdoblatta guttigera laying larva

連休中は,会社に篭り,溜まった仕事を処理していた.

だいぶ,減ったものの結局状況は変わっていないような・・.

そんな中,こういったニュースが気持ちを和ませてくれる.

しかし,マダラゴキブリ類は,WF1は景気良く産むのだが,その後がうまくいかない.

Archiblatta hoeveniiのうまく飼育できていない時期のように,何かあるのだろう.

といってもこちらもまだ始まったばかりだが.

野生種のペット化として,単一飼料に強く,狭い容器への適応,他何か?が必要だと思います.

2015 .9.24

アカイエカ襲来

Common house mosquito (Culex pipiens pallens) invasion

今年は,事務所内で蚊に襲われる回数が少なかったように思う.

今回は多分初侵入ではないかと思われるイエカ.

アカイエカだと思うが,ヒトスジとは飛翔する雰囲気が違います.

最初,蚊ではないと思うほど普通に飛んでいた.

アルコール散布で,酔っ払った所を捕獲.

この建物の水槽内では発生していないと思うので,敷地外からきたと思うが,ここでは珍しいお客である.

蚊は細い昆虫であるが,無駄を排した良くできた形をしていると思う.

2015 .9.18

祝今戸事務所初飛行

Congratulations! The first flight of the Periplaneta fuliginosa in the Imado office

夜中仕事をしていると,PC上方前方視界に何かが動いた.

虫だろう直感はしたが,ゴキには結びつかなかった.

この建物内では3回目の飛翔目撃.

事務所内では初.

前回事務所で飛んだのは,浅草寺裏の事務所だったが,思い出してみると,あの時と良く似た状況だ.

ブログを見返すと,5年前の7月に飛んでいた.

次も間違いなく飛ぶと思い,ビデオをセットして刺激したら見事に飛翔.

したが,録画ボタン押し忘れて撮れてなかった.

そうこうしていたら,どこかに消えていった.

残念.

2015 .9.17

Archiblatta hoevenii羽化ラッシュ

Emergence rush of the Archiblatta hoevenii

幼虫の時期は,まだ生長途中なので,窮屈な状態を我慢してもらっている.

しかし,成虫はこれから次世代を産んでもらわなければならない.

中プラケでは狭すぎ.

特大に移動.

これだけのスペースを確保したのだから,健康な卵鞘を産んでほしい.

2015 .9.16

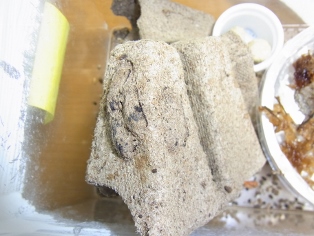

イエシロアリ大暴れ

The Coptotermes formosanus rampage.

前回のまま放置していたら,さらに暴れまわっている.

蓋上まで進出.

蓋を取るとこんな状態.

紙裏は前回とあまり変化なし.

表面に露出している材を押すと完全に中は空洞.

食い尽くして数匹のシロアリしか確認できない.

餌やりを真剣に検討しなければダメなようだ.

2015 .9.15

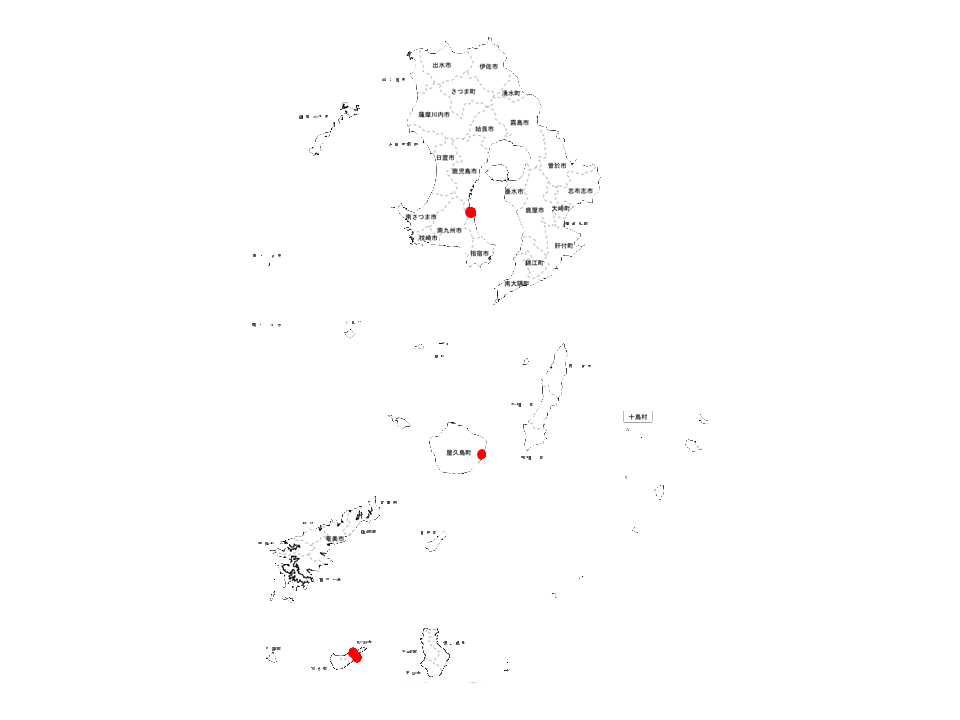

Gromphadorhina oblongonotaのダニ駆除完了

The mites extermination of the Gromphadorhina oblongonota is finished.

永く続いた本種のダニ駆除が完了を迎えようとしている.

過去に

2010年1月8日

2011年1月19日

と洗浄による駆除を行なったが,完全駆除は出来なかった.

以前どこかで聞いた,初齢幼虫にはダニが付いていない.

の情報を思い出し,初齢幼虫ばかり抜き出し,個別飼育したケージ.

いない.

これもいない.

これは大丈夫かもしれない.

これで二度とこのダニにお目にかかれないとなると,少し寂しい気がする.

このダニをどう生かすか.

少し考えます.

とりあえず,「初齢幼虫にはダニが付いていない」.

は,正解.

2015 .9.14

Drymaplaneta semivittaの飼育について

About breeding of the Drymaplaneta semivitta

死骸の状況が水っぽい.

これは,多種ではあまり望まない状況である.

が,初齢幼虫は普通に孵化し,幼虫死骸もあまり見ない.

卵鞘の産み付け方も特徴があり,密集した場所に,卵鞘の短辺を貼り付けるため,ごつごつ飛び出して見える.

清掃後.

そんなわけで,このケージのメンテサイクルは短い.

2015 .9.11

Archiblatta hoevenii餌の与え方変更

Change of how to give bait of the Archiblatta hoevenii

この餌は,唯一保存の出来る餌なのだが,半生状である事から,カビが生えやすい.

カップに入れると,表面のみを齧る.

食べ難いのだろう.

で,キノコを見て思いついた.

串刺しコーン.

土台にはオアシスを埋め込み固定した.

今のところ,カビは生え難そうである.

2015 .9.10

ヒメクロゴキブリ♀多数

A lot of Chorisoneura nigra female imagos outbreak.

雄が見当たらないのですが,シェルター内にも潜んでいるので,交尾できていると思っています.

にしても,この種は,本当にゴキブリという気がしないです.

何でしょう?

不思議です.

2015 .9.9

ネバダオオシロアリ羽蟻大発生

Winged termites of Zootermopsis nevadensis 2

先月から出ていたが,ここの所急激に数を増している.

巣内にも沢山見られるようになった.

明らかに手狭だろう.

シロアリの容器交換は簡単には手が出せないが,次おこないます.

さて,どのように行なうか検討します.

2015 .9.8

晩夏 夜のクロゴキと恐怖

Periplaneta fuliginosa and fear night in late summer.

注:最後に不快な物があるかもしれません.見たくない方は,このへんでお帰り頂くことをお勧めします.

バタートラップで捕獲しすぎたためか,ここの所クロゴキを見なかった.

久しぶりにいつもの場所で発見.

♂成虫.

この夏は頑張りすぎたか足取りが怪しい.

この角度から見ると,艶かしいフォルムをしている様に見える.

まさに,Smoky brown cochroach.

フラッシュ無だと,Black cockroach

最後に,Vで記念撮影.

とどめ.

夏は終わった!

2015 .9.7

オガサワラヤモリ

Lepidodactylus lugubris

これは小笠原父島の個体.

国内では大東島の集団だけが在来とされるようだ.

日本の種は,単為生殖で増える為,メスだけしか存在しない.

動きは,ニホンヤモリのようにおっとりとしており,ホオグロに比べると捕まえやすい.

小笠原でヤモリを捕獲しようとして,逃がすのはホオグロ.

捕まるのはオガサワラのイメージが強い.

2015 .9.4

ツチゴキブリにダニ

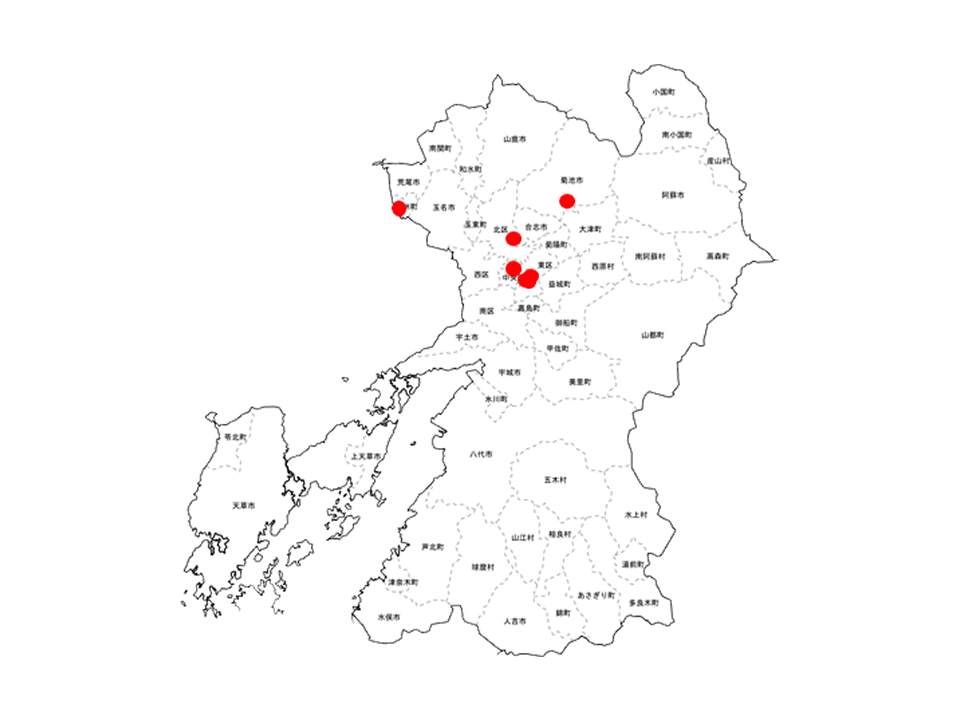

The mite which occurred in a breeding case of the Margattea kumamotonis kumamotonis.

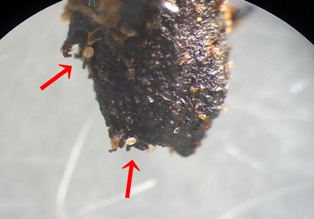

矢印に先に見える点々が全てダニ.

今まで発生していた物とは大きさが違う.

そして,中を確認すると幼虫がいない.

死骸を探すと全て成虫なので,ここしばらく幼虫が発生していない可能性が高い.

生き残った成虫は20匹程度.

生んだばかりと思われる変な卵鞘.

よさそうな卵鞘を拾ってみたものの,拡大すると大半はダメそう.

良さそうな物と,ダメそうだが何とかなりそうな物を分け,

小プラケで経過を観察する事とする.

うまく繋がれば良いが.

2015 .9.3

クロゴキブリの交尾

Copulation of the Periplaneta fuliginosa

綺麗な個体.

新成虫同士だろう.

右が♀.

2015 .9.2

Deropeltis paulinoiのシェルター

Shelter of the Deropeltis paulinoi.

Deropeltis属を数種飼育したが,全てが刺激すると茶色の体液を放出する.

野生下では,個体密度が高くないので,多分外敵などの刺激により出すと思うのだが,飼育下の過密状態では,お互いの刺激で結構出しているのだろう.

左が元の色だが,見事に変色しているのが分かる.

しかし,変な死亡個体は出ないので,自家中毒はしないのだろう.

2015 .9.1

クマネズミの「グー」

Rock of Roof rat.

クマネズミが活動せずに,うずくまっている時の手(前足)

アップ.

ちなみにクマネズミの手の指は見かけ上は4本.

2015 .8.31

グリーンバナナ Giant 床換え

Panchlora sp.”Giant”

これはPanchlora nivea よりふた回りほど大きくなる.

Panchlora属は南米を中心に49種記録され,前胸背板に斑紋が出る種もあるようです.

ラベルを見ると6月に実施している.

2ヶ月間隔は平均的な間隔ですね.

順調に飼育できているとこのような感じです.

緑が映えます.

今後,Sp.はすっきりしないので.

こういった不明な種は,同定を始めたいと思います.

2015 .8.28

Panchlora sp. “Costa Rica “

Panchlora sp. “Costa Rica ”

黄色い個体が出る種.

このケージも,今年の3月からケージ交換していなかった.

ラベルは役に立ちます.

2015 .8.27

ヒメクロゴキブリ累代

Eon breeding of Chorisoneura nigra

羽化ラッシュ.

小プラケでは次期世代が発生した時,ケージ交換が大変になるため,早めに移行.

あまり変化ないが,中プラケです.

小型種のケージ交換は,タイミングが難しいですね.

2015 .8.26

大きくなったトビズムカデ

The Scolopendra subspinipes mutilans which greatly grew up

本当は,網越しではなく手に乗せたいのだが.

これで体長は14cm程度.

それでも,太っているので大きく見える.

前にも書いたが,ピンクを与えなくなって,突然死が無くなった.

さて,どこまで大きくなるか,楽しみである.

2015 .8.25

イエシロアリ乱心

Insanity of the termite.

4年目を迎えたイエシロアリの飼育ケージ.

突如,天空蟻道を作ってくれました.

防虫紙穴あき,この状態だと近いうちに餌の追加をしないともっと暴れまわった後,壊滅なんて事に成りかねない.