ゴキブログ一覧

2015 .4.21

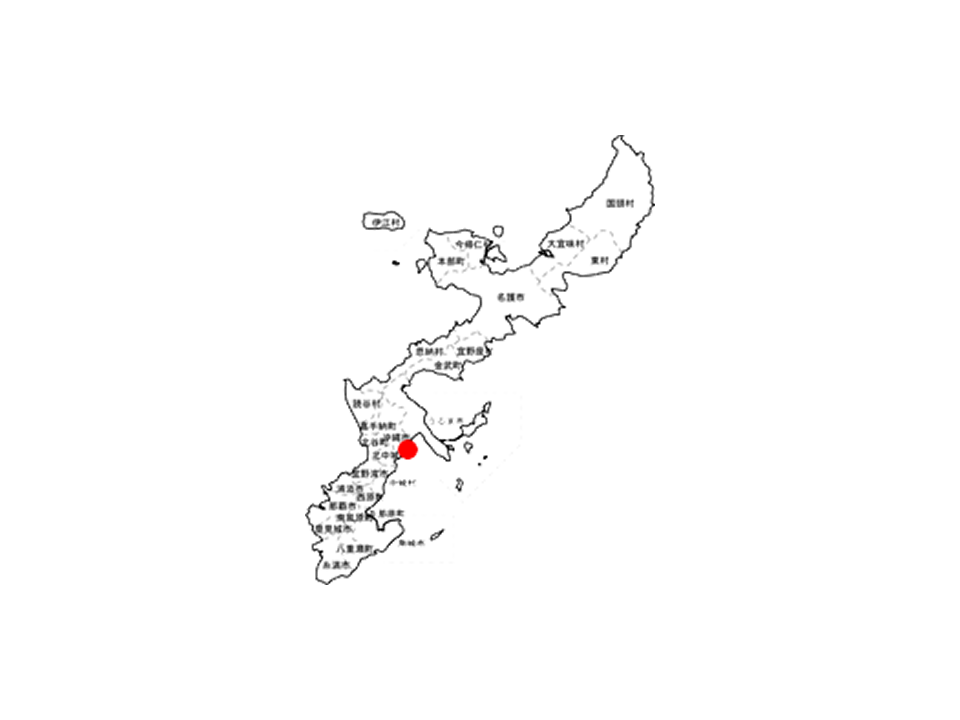

沖縄出張1

Business trip to Okinawa 1

沖縄に行ってきました.

仕事の合間に,そこらへんの石や落ち葉をひっくり返して見つけた生物達.

名護市内で見つけたザトウムシの一種.

これは物陰に隠れていたが,大宜味村ではスゥイープィングしたら捕虫網に沢山入った大型の種もいた.

大宜味村石下にいたタマヤスデとババヤスデ科の一種.

タマヤスデは,何処で見つけても複数が同じ場所にいることが少ないですね.

この時も,この場所にはこれのみ.

帰り際に,レンタカーを返して少し時間があったので,近くのがじゃんびら公園で見つけた寄生蜂.この公園は20分ほどしか探せませんでしたが,変な生き物が結構いました(後半へ).

2015 .4.20

ヒトスジシマカ孵化

Incubation of the egg of the Aedes (Stegomyia) albopictus

日曜日に,屋外放置したオビトラップを確認すると,幼虫発見.

動いて写真では分からないので,顕微鏡下で撮影した.

1齢幼虫.

2015 .4.17

Archiblatta hoevenii孵化しない雌の住居

The house where is full of the eggs which the Archiblatta hoevenii does not incubate

孵化卵は,卵鞘の数ではなく,雌の能力に依存している.

全く孵化しない雌のマット.

変形した卵鞘や,卵が単独で産卵されている.

この雌は孵化する卵鞘は生まないと思いつつ,飼育してしまう.

2015 .4.16

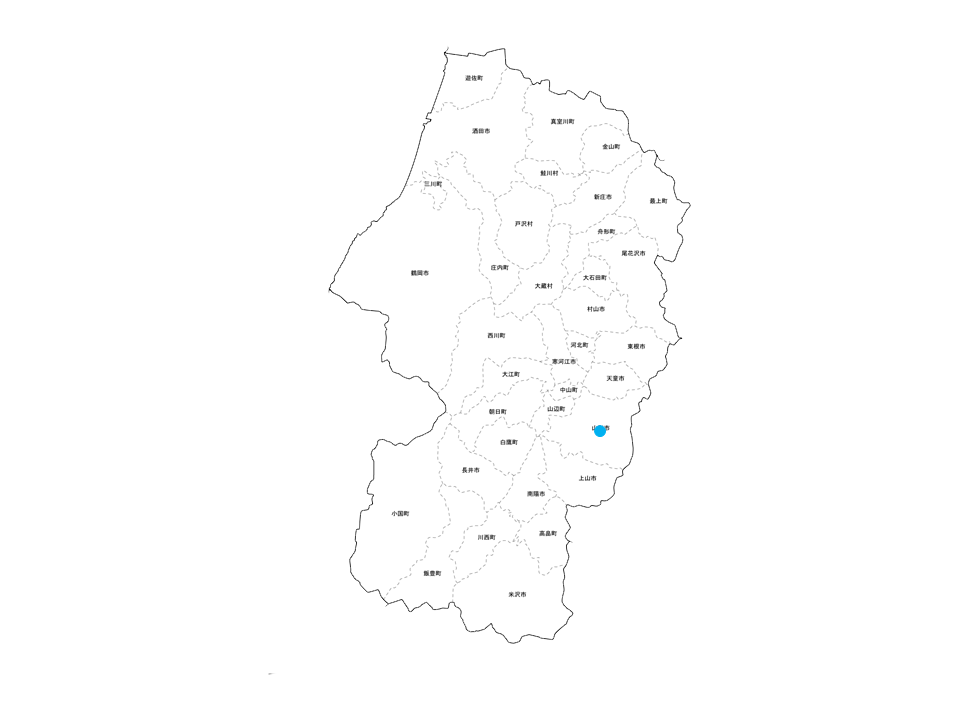

サツマツチゴキブリの自然解越

サツマツチゴキブリの越冬の解除

Cancellation of wintering of the Margattea satsuman

飼育室の最下層に置いたまま.

温度は17℃前後.

幼虫は幼虫のまま.

成虫もそのまま.

ヒメクロゴキブリもそうだが,小型の関東に分布する野外種は,加温しない方がよさそうだ.

2015 .4.15

アマビコヤスデ??

Riukiaria

福岡のY本部長より送って頂いたヤスデ.

大型で綺麗ですね.

アマビコヤスデだと思っていたが,ネット上では様々な同定が行われており,結局「わからん」という結果になった.

越冬中であったようで,若虫なども結構混ざっている.

この手の飼育は難しく,私は1年継続して飼育出来た事が無い.

2015 .4.14

Blaberus craniifer „ Black Wing“

Death’s Head

嫌われ者のゴキブリにさらにデス・ヘッドの呼び名はすごい.

改めてこうして見ると,これほど特徴がある種も少ないと思う.

なんとなくハロウィンのカボチャに見えてしまう.

しかし,本人はいつものように下を向いてじっとしているだけ.

前胸背の模様が主張しすぎだろう.

2015 .4.13

ヒトスジシマカ卵

Egg of (Asian) tiger mosquito

最近少し雨が降り,ヒトスジシマカ屋外産卵観察容器にも水が少し溜まった.

しかし,まだ幼虫は見当たらない.

産卵されていないトラップを見ていても意味がないので,産卵されているか確認した.

産卵材がコルクなので見つけ難いが,結構産み付けられている.

そろそろ孵化することだろう.

2015 .4.10

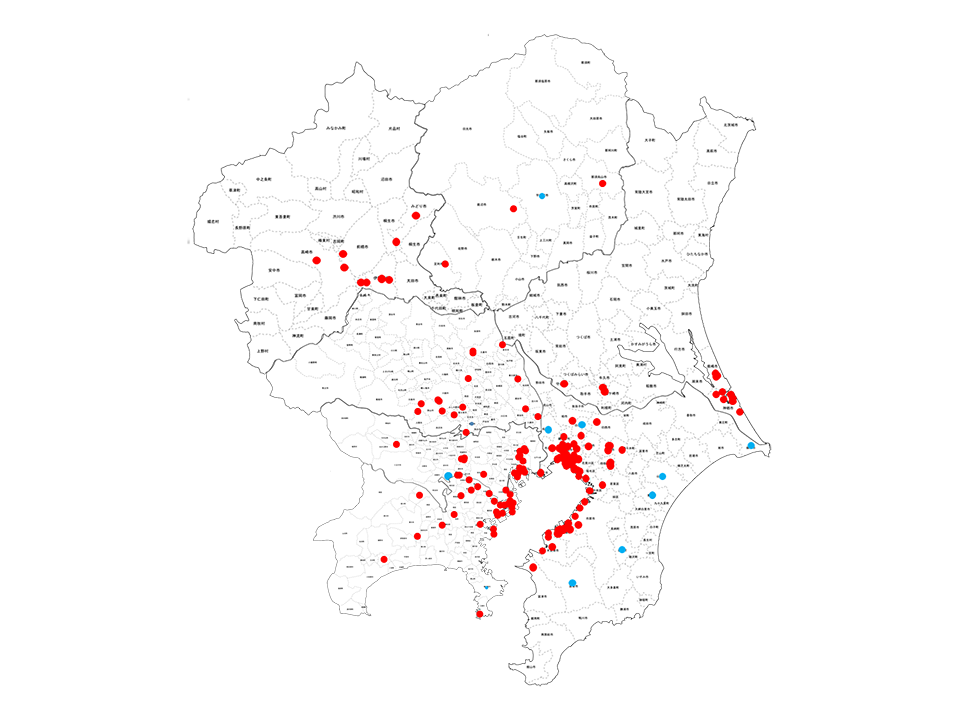

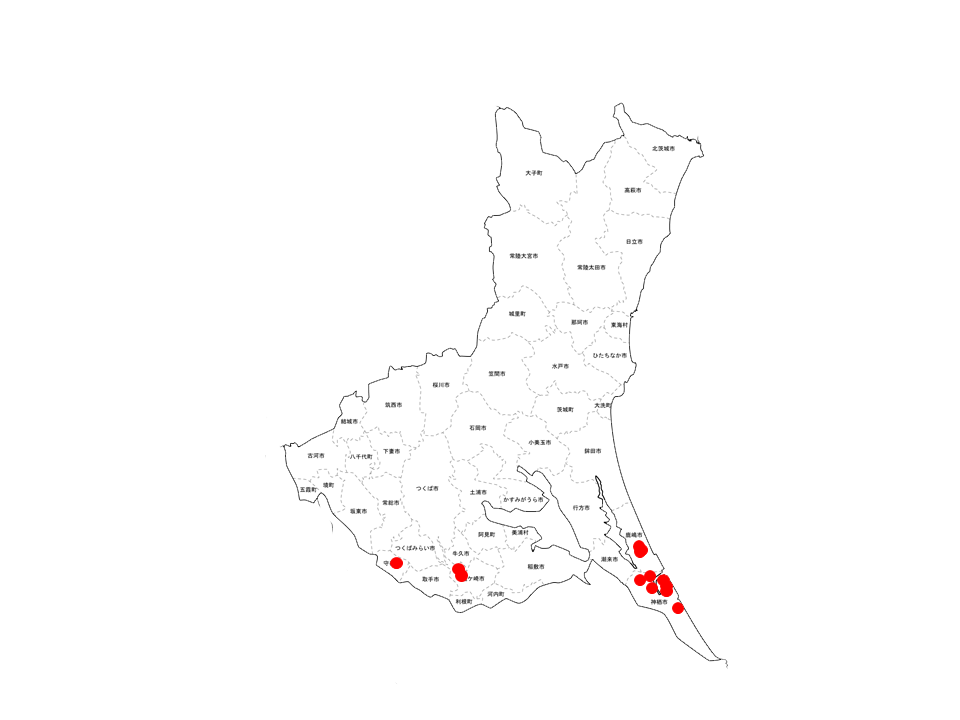

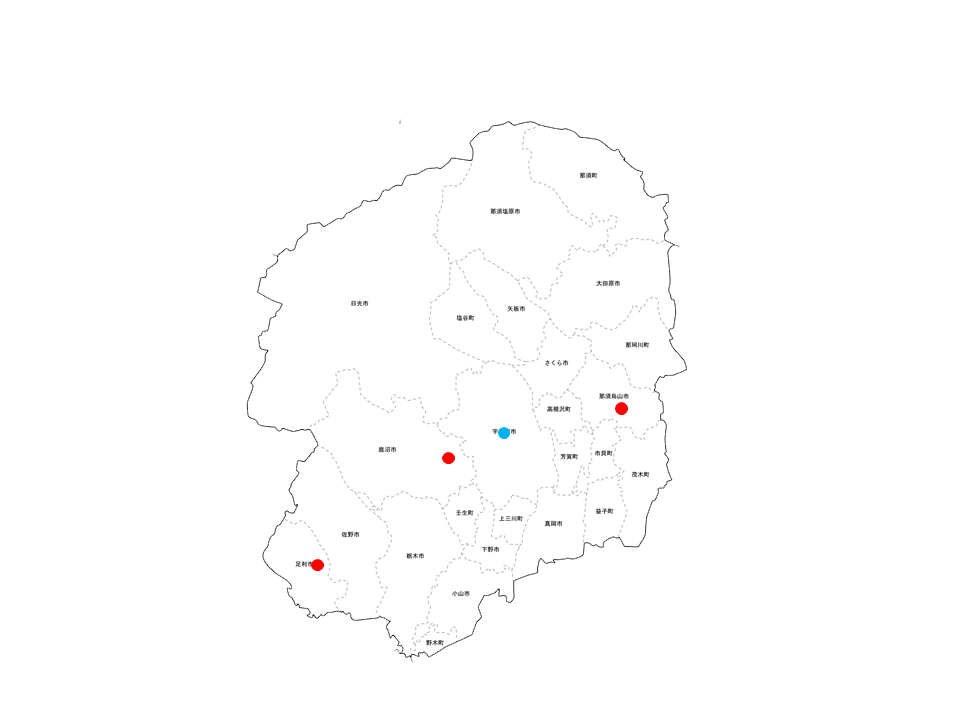

野外越冬トルキスタンゴキブリ

The Shelfordella lateralis which wintered in the outdoors

A君から,兵庫県で野外越冬している個体をもらった.

よく見ると,雌前胸背板外縁に黄褐色のラインが見当たらない.

こちらは,屋内飼育個体.

寒いと,この特徴は出にくいのでしょうか.

でも,熱帯の種が日本の冬を越せるとは思いませんでした.

温暖化の影響でしょうか.

2015 .4.9

Archiblatta hoevenii 雄

Male of Archiblatta hoevenii.

飼育密度は,この飼育方法では中プラケで4匹程度が限界と思われる.

もう2匹増やすと,触角が切れ切れになる.

2015 .4.8

マルバネゴキブリ初齢幼虫

First instar larva of the Hebardina yayeyamana.

昨年12月2日に壊滅をお知らせしたケージに幼虫が発生していた.

少し前に確認したときは動くものがなく,ケージを整理しようと考えたが,残して吉.

こんな感じで,壊滅ケージをいくつか残しているので,減らそうとしているケージがぜんぜん減らない.

まあ,復活してうれしいですが.

2015 .4.7

マダゴキに寄生しているダニいまだ発生

I cannot yet get rid of the tick which is parasitic on a hissing roach.

幾度となく水洗による駆除を試みているが,駆除できていない.

大型な上に,手にも上ってくる.

もう少し大きいと,ダニとして飼育するのも可だが,中途半端なサイズだ.

本ブログでも何度か掲載し,読者から初齢幼虫は寄生していないと聞いていたので,数匹見たが,肉眼で確認できる大きさのダニは付いていない.

そこで,飼育ケージは増やしたくないが,初齢ケージを作ることとした.

今後,生まれる幼虫を都度移し,数ヶ月かけた駆除をおこなう.

2015 .4.6

粘菌爆発寸前

A slime mold scatters a spore; was just before

春ですね.

粘菌も元気になっていました.

色気のないゴキブリ飼育環境に一花咲かせています.

これはリュウキュウクチキゴキブリ.

そっと崩すと未だ中の胞子は湿っており,拡散寸前だった.

2015 .4.3

Periplaneta banksi 羽化

Emergence of the Periplaneta banksi

脱出.

2015 .4.2

Archiblatta hoevenii 幼虫の餌

Nymph food of the Archiblatta hoevenii

エリンギに変えて今までの苦労が何処にといった感じ.

しかし,生餌は保管できず,日持ちが悪く,使い難い.

理想は固形飼料などを使いたいところ.

野外では,こうやってキノコを食べているのだろうか.

実際に行って観察したい.

調子の良い雌.

2015 .4.2

Archiblatta hoevenii 卵鞘の卵数

The number of eggs in the ootheca of the Archiblatta hoevenii

片側12~13卵.

合計24~26卵程度が標準のようだ.

孵化率も悪くない.

2015 .3.31

チャバネゴキブリ前胸背板変異

Variation of the pronotum of the German cockroach.

ゴキブリの楽しみ方として,以前ワモンゴキブリの前胸背板の変化をある学会でお見せしたことがあるが,チャバネゴキブリも良く見ると様々なタイプが存在する.

これは,黒状紋が中央で切れて前方の色が薄くなったタイプ.

普通はこちらなので,ずいぶん違うことが分かる.

モリチャバネにもこうした傾向があり,前胸背板は分類上一つの目安にはなるが,目安でしかない.

2015 .3.30

チャバネゴキブリの連結した卵鞘

The Ootheca which the Blattalla germanica connected

古い卵鞘に新しい卵鞘が付着しています.

生きた状態で撮影したかったのですが,冷蔵庫に入れておいたら死んでしまいました.

接合部を見ると,普通は脱落する古い卵鞘が,何らかの原因で付着したままになり,そこに新しい卵鞘を産み始めたので付着したように見えます.

普段見慣れたチャバネゴキブリですが,よく観察すると,面白いネタが見つかりますね.

2015 .3.27

ヒトノミのフィギュア

Model of the Pulex irritans

関西支社のS田顧問から突如送られてきました.

正面.

横.

ヒトノミとうい選定がすごい.

現在,日本ではヒトノミは絶滅したといわれている.

以前から,衛生動物シリーズ.

もっと言えばゴキブリシリーズが出ないかと淡い期待はしていました.

Gシリーズは無理でしたが,Gを含むシリーズがついに発売したようです.

最近,こうゆう物を置いてある場所に行かないので気がつきませんでしたが,全種ほしいですね.

海洋堂が手がけていますので出来も良いでしょう.

特にゴキブリは沢山集めたいですね.

この勢いに乗って,完全なGシリーズを働きかけようか..

日本のゴキブリシリーズ.

幼虫も含めると,世界にも類を見ない素晴らしい物が出来るでしょう.

でも,あまり売れないだろうな.

2015 .3.26

Archiblatta hoevenii幼虫の潜み場所

Nymph hiding place of the Archiblatta hoevenii

このゴキブリの体型は一般的なゴキブリの体型と違うことから,昨日のワモンゴキブリの潜むような狭い隙間ではなく,暗いジメッとした場所と思い込んでいたが,少なくとも幼虫の間は,同じような狭い隙間を好むのかもしれない.

シェルター内には幼虫はほとんどいない.

ことのほか沢山幼虫が生まれてきたので成虫とは別飼育とする.

この数は,F1のときと同じくらいだろうか.

5つ成虫飼育ケージがあるが,今のところ孵化するのは2ケージだけ.

卵鞘はどの個体も生んでいるので,交尾の具合や適正な個体数などが影響しているのかもしれない.

2015 .3.25

厨房のワモンゴキブリ

The Periplaneta americana which inhabits the kitchen.

厨房の解体に立ち会えたので生き物探索をした.

カウンター内のブロック隙間に潜むワモンゴキブリ終齢幼虫.

白く見えるのは,壁を破壊したときに付着した石膏ボードの粉.

まわりのブロックに付着している「点々」は糞.

ゴキブリは,太古の昔から幾度となく繰り返された天変地異を,このように岩の割れ目にもぐり,やり過ごしたのでしょう.

2015 .3.24

ムカシゴキブリ科の孵化に要する日数

ここのところ,このグループの飼育スランプにはまっているので,卵鞘が孵化に要する日数を確認するため,卵鞘を抱えている本種の卵鞘を観察することにした.

実は,この前に,Therea regularisの卵鞘を保管して観察していたのだが,砂漠状態の乾燥ではいくらなんでも無理だと思い,ごくごく稀に水分を補給していた.

ところが2ヵ月後カビが生えて×.

そこで今回は,心を鬼にして,給水0で挑戦します.

乞うご期待.

ちなみにFujita et al.(2011)によると,国内のEucorydia sp.は約2ヶ月を要しており,体長が大きい本種は,もう少しかかるかもしれない.

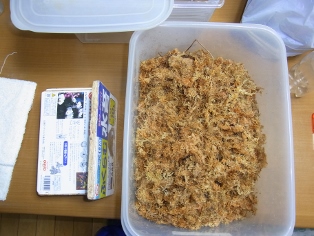

2015 .3.23

新規ミズゴケの使用準備

Safe confirmation of the sphagnum to use for the first time

初めて使うメーカーのミズゴケを購入したので,ゴキブリに対して安全なのか試した.

製品は圧縮された板状のもので,保管場所もとらず,水に戻した感じもよさそうである.が大量に沢山作らなければいけないのが面倒といえば面倒.

お試しとして,カップにミズゴケを入れ,中に薬剤に対して抵抗性などなさそうな,Schultesia lampyridiformisの初齢から成虫までを投入し,一晩放置.

結果はgood.

これで,様々な野外性のゴキブリに使用できる.

2015 .3.20

長い触角

Long antennaes

ワモンゴキブリの羽化

長い触角が目を引きます.

この長い触角も,閉所に多数閉じ込めておくと,短くなります.

ゴキブリの集合状態は,お互いの触覚が触れ合う距離を保っているといわれます.

したがって,密度が高くなると隣の個体との距離が短くなるので,触覚を短くしないと落ち着けないのかもしれません.

本来は,触覚が他の体に触れない程度の密度で飼育するのが健康的な飼育環境なのでしょう.

中々実行できませんが.

そういえば,今朝,外を歩いていると,クロゴキブリ成虫のつぶされた死骸を見かけました.

写真を撮ろうかと思いましたが,人通りが多く,断念しましたが,そろそろ活動を開始したようです.

嫌いな人は,早めにトラップやベイト剤を設置するのが良いかもしれません.

冬眠明けは昨日も述べましたが,腹へっていると思うので,食いつきがいいと思われます.

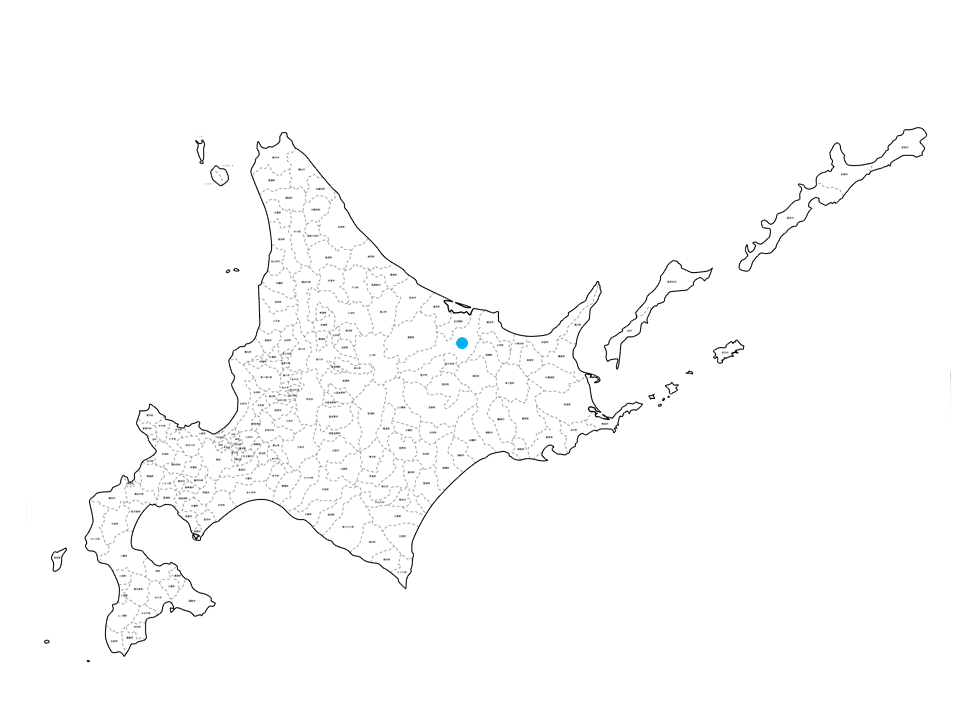

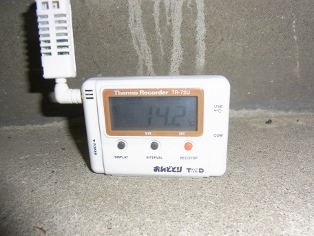

2015 .3.19

クロゴキブリ活動開始

Periplaneta fuliginosa activity start

飼育棟の階段室で今年初めてのクロゴキブリ発見.

中齢幼虫.

つついてみたら動くがまだぎこちない.

体格も少し痩せているように見える.

冬眠から覚めてまだ餌に在りつけていないのだろうか.

ちなみにこの場所の気温は14.2℃であった.

2015 .3.18

シナゴキブリやっと孵化

An ootheca sheath of the Eupolyphaga sinensis hatched at last

本属やドミノローチで有名なThereaを含むCorydiinae亜科の卵鞘は孵化までの期間が長いと思われ,累代の切れ目には卵鞘だけになる期間がある.

この種も数匹の成虫はいたが,幼虫0.卵鞘も孵化するように見えないものばかり.

加湿したり,乾燥させたり.

挙句は放置して,気がつくと幼虫が出ている.

しかし,今回ばかりは,9割以上諦めていたので少しうれしい.

この種の幼虫はみな特徴がある.

この前始めて幼虫が取れたPolyphaga saussureiも,ルリゴキブリもこのグループだ.

孵化までに要する時間と条件を今度調べてみたい.

2015 .3.17

床換え中の風景

The scenery which is cleaning the breeding container.

交尾中のコワモンゴキブリ.

多少手荒に扱っても,離れられない2匹であった.

2015 .3.16

Deropeltis erythrocephala初齢幼虫の集合性

Aggregation of the first age larva of the Deropeltis erythrocephala

ゴキブリの初齢幼虫は,通常身を隠し,狭い隙間に潜り込むのだが,本種を含むこの属は,このように平面に集合している.

そういえば,Archiblatta hoeveniiの初齢も壁面に好んで付着している.

両属とも同じ科なので納得は出来るが,なぜこのような行動を取るのかは???

2015 .3.13

アミメヒラタゴキブリの汚れ

Type of the dirt of the Onychostylus notulatus breeding container

本種のケージ内の汚れ方が前から気になっていた.

いつ見ても汚い.

理由は脱皮殻を食べない.

幼虫の体色が,一般的なゴキブリの幼虫は単色だが,本種はまだら系.

脱皮殻もまだらで堆積し,死骸もほとんど食べないので,まだらが積る.

そのため,汚く見えるのではないかと思う.

掃除をしてもなんとなく殺風景.

2015 .3.12

Archiblatta hoevenii F3孵化.Part2

Birth of the F3 of the Archiblatta hoevenii. Part2

孵化が続いています.

今回は10匹ほど.

何とかペット化したいですね.

あと餌を変えて,飼育し易くする事ですね.

2015 .3.11

ヒメクロゴキブリ羽化

Emergence of the Chorisoneura nigra

雌成虫です.

野外ではまだ幼虫で越冬中でしょうか.