ゴキブログ一覧

2025 .2.13

コウガイビルの近況

hammerhead flatworm’s recent status

こちら来てちょうど3年になりました.

すでにこの大きさですから多分4歳になると思います.

寿命がないとも言われてますがまだまだ食欲ありますね.

2025 .2.12

Byrsotria fumigata

Byrsotria fumigata

2020年の記事でBy.fumigataとしているのはどうもBy.rothiだと思われます.

現在,飼育していないので確認しようがないのですが,今回ご紹介するのがBy.fumigataのようです.

♂は2型が出ます.

こちら.

そして♀.

雌はByrsotria属どれも雰囲気似ています.

もう一度違いを確認したいです.

2025 .2.10

残った白眼ワモンゴキブリ♂

Remaining white-eyed Periplaneta americana ♂

卵鞘の側にたたずむ♂.

ペアリング後半になって正常な卵鞘を産むようになったのですが孵化しません.

いつ産んだか記録しなかったので,いつまで保管するか悩みどころ.

今のところこのケースから採卵した卵鞘がいくつか孵化しているので,この話はもう少し続きます.

2025 .2.7

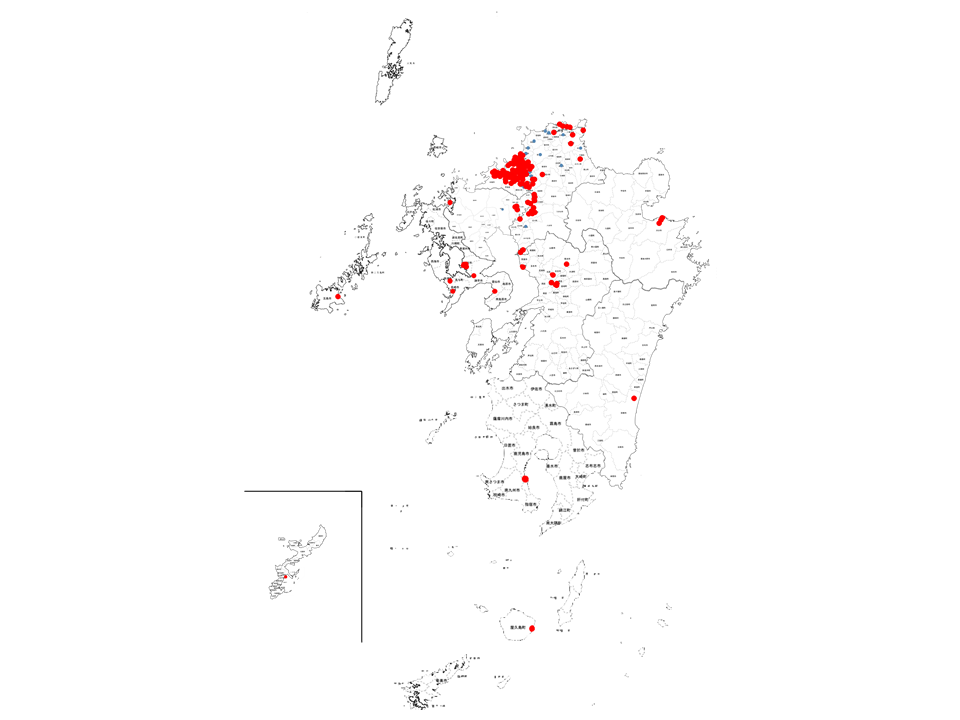

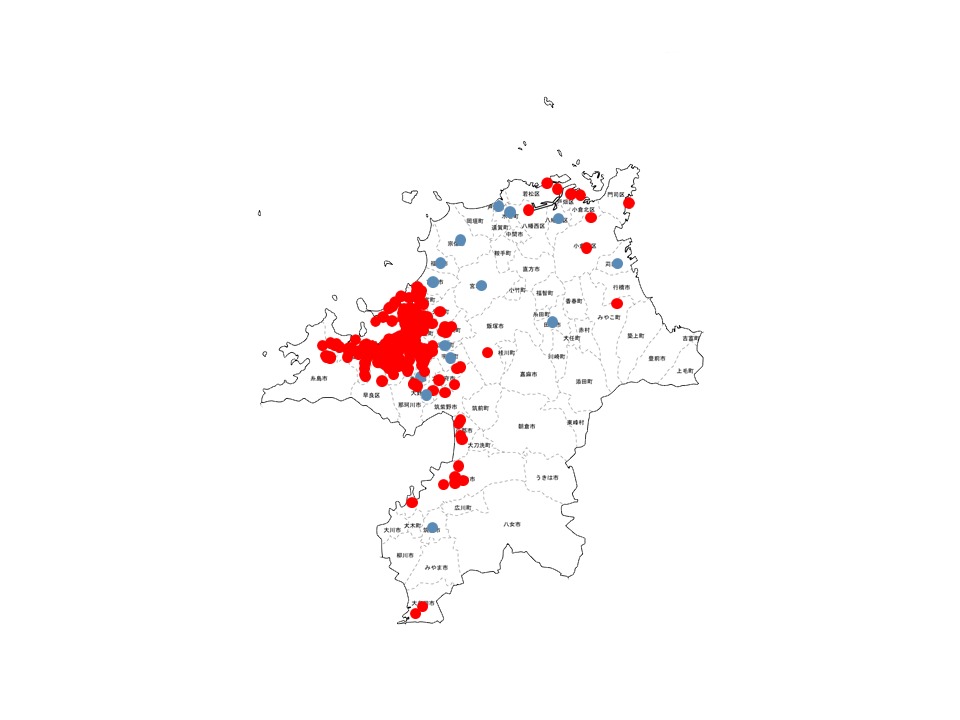

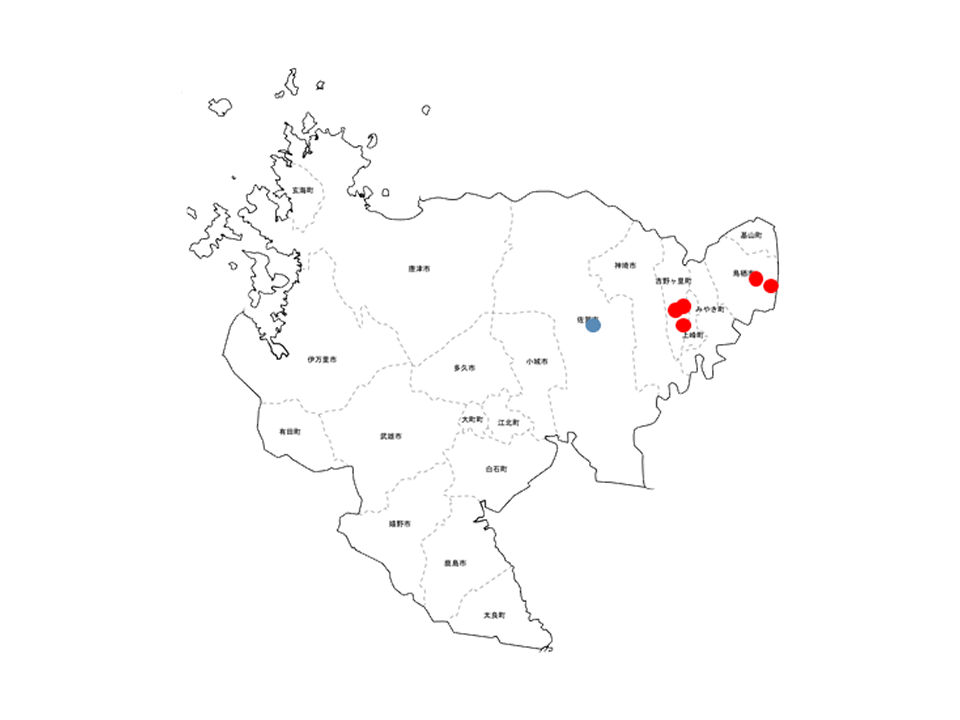

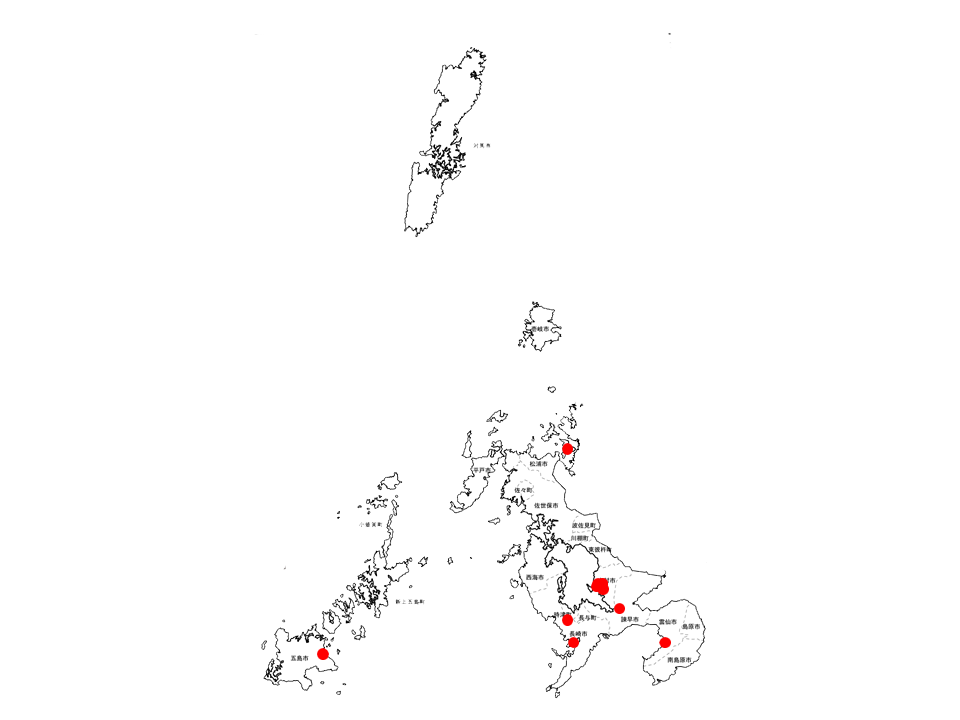

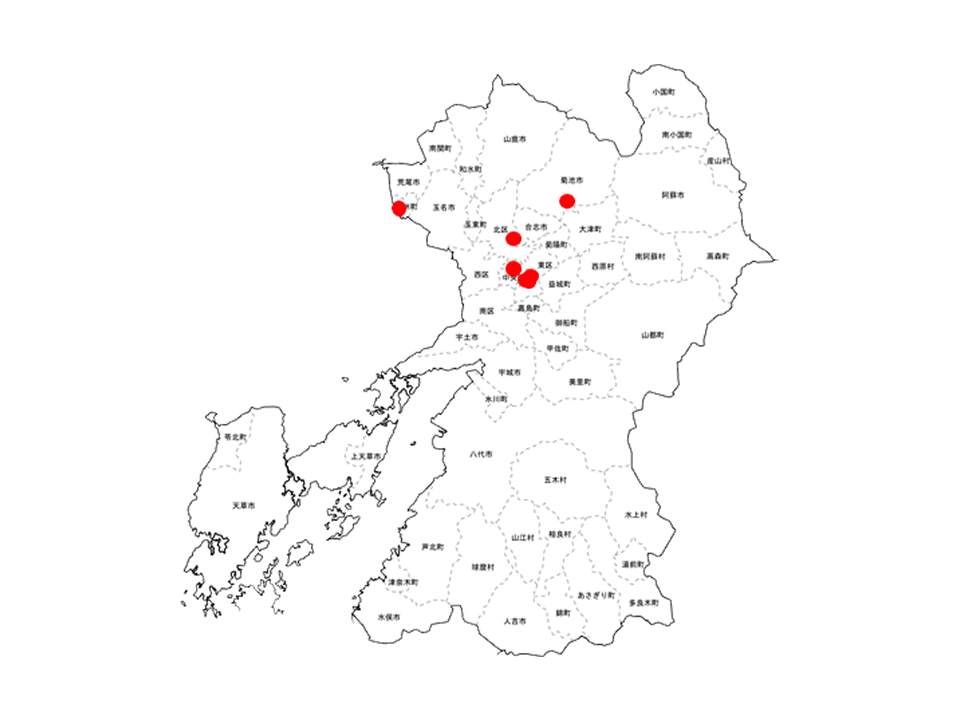

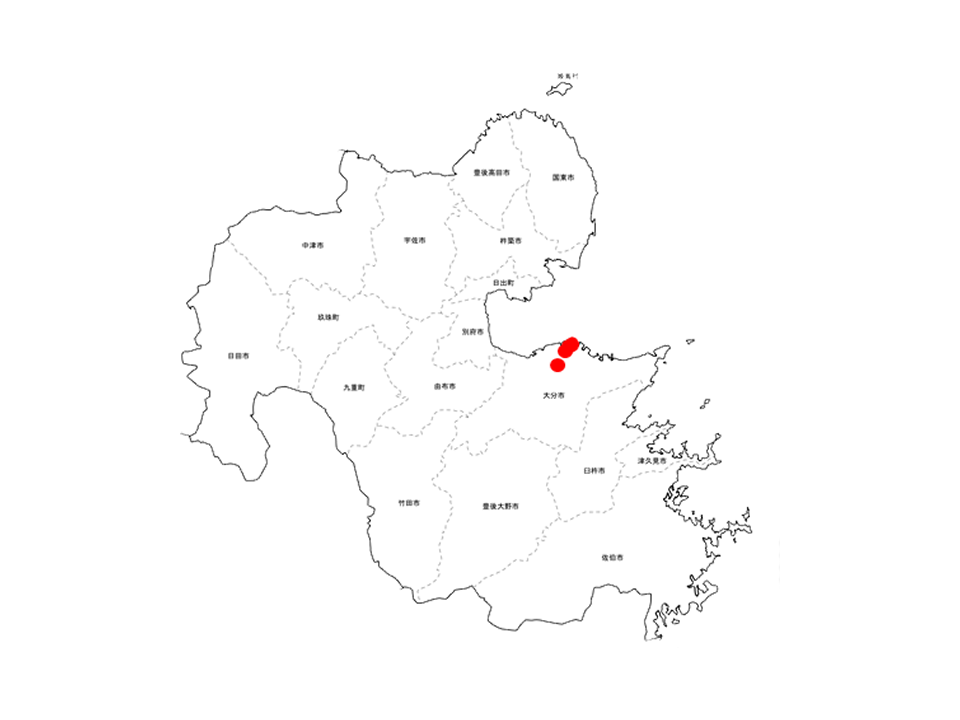

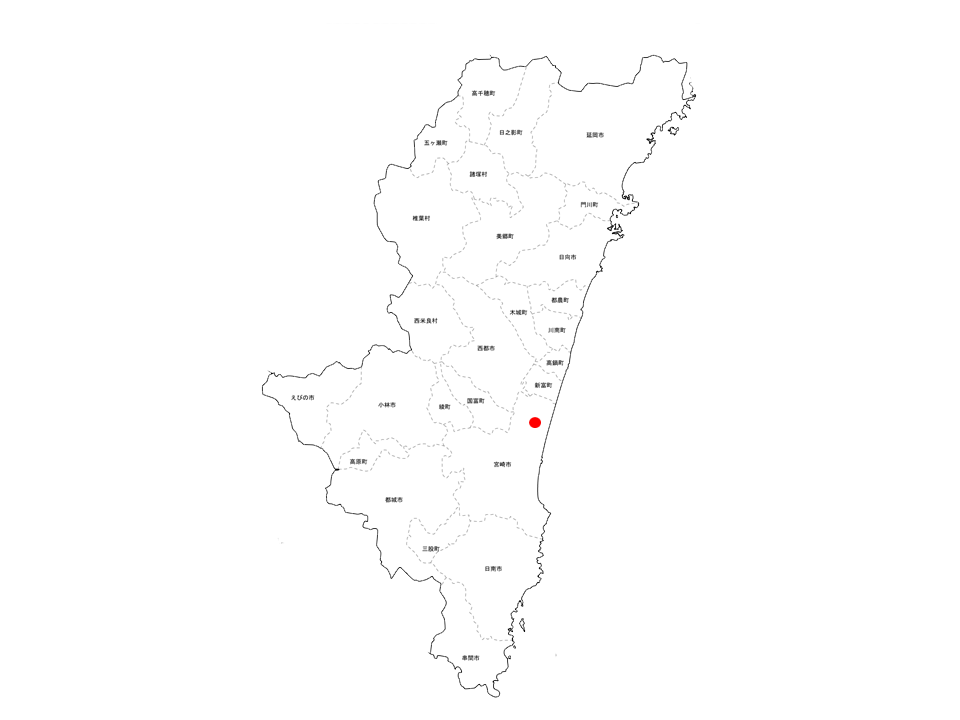

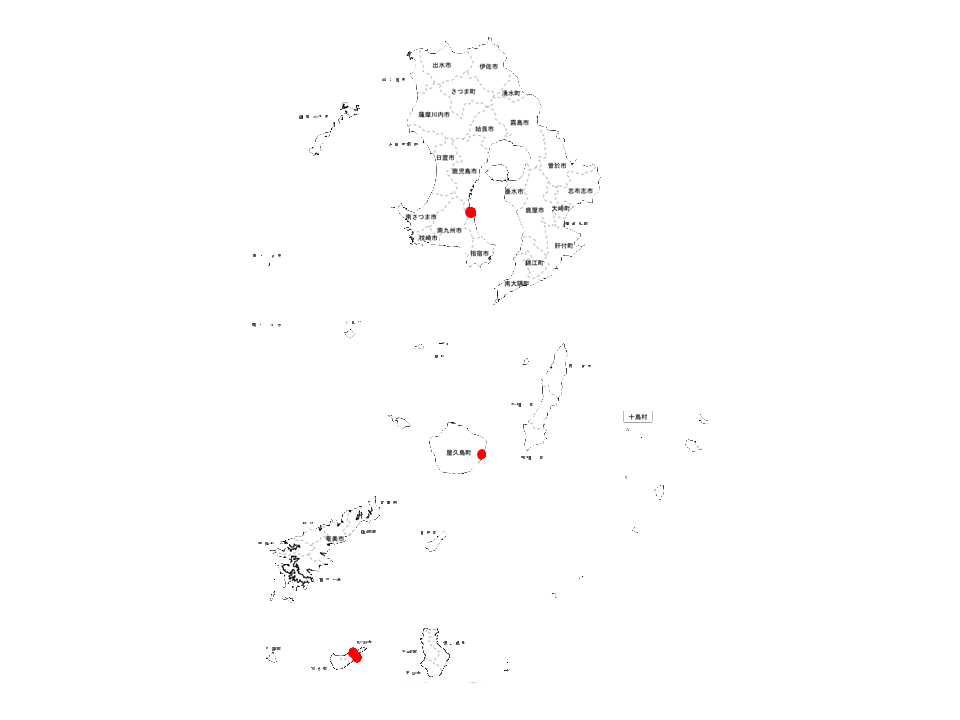

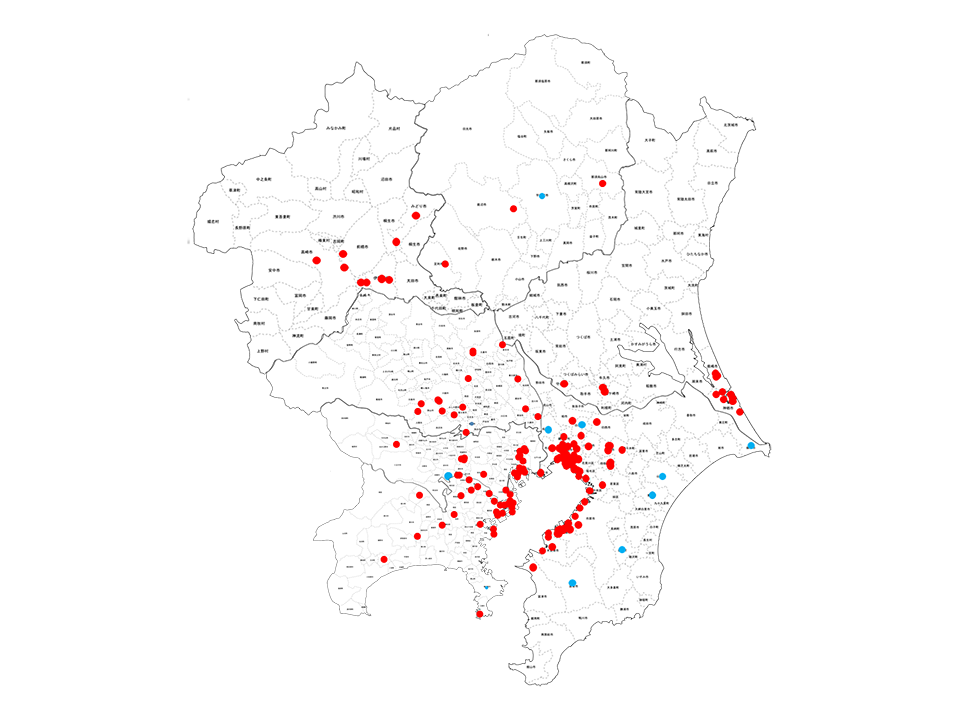

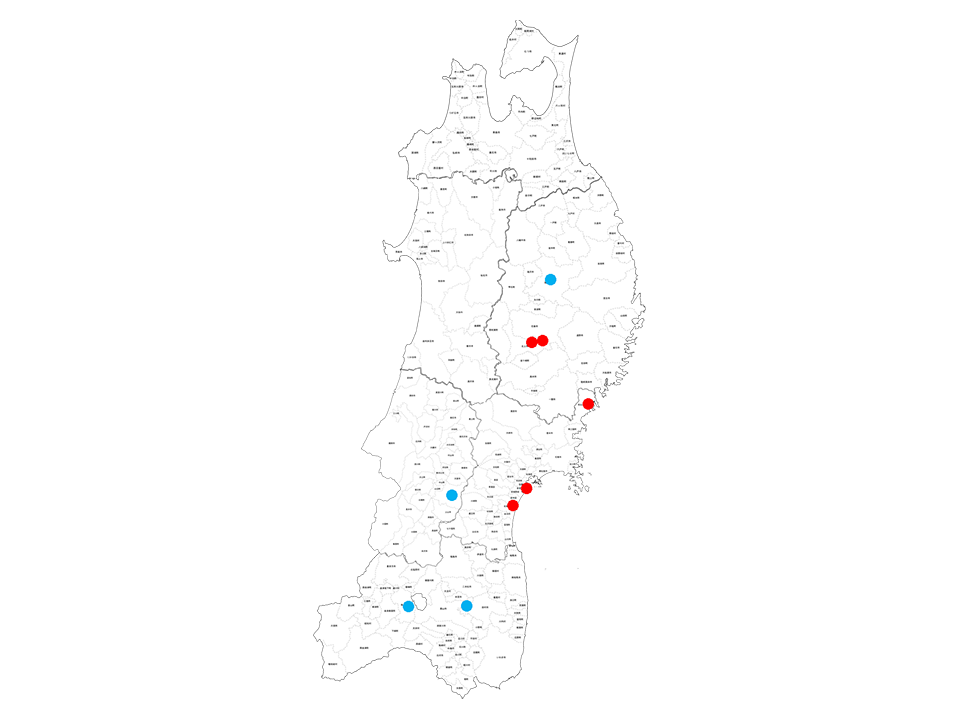

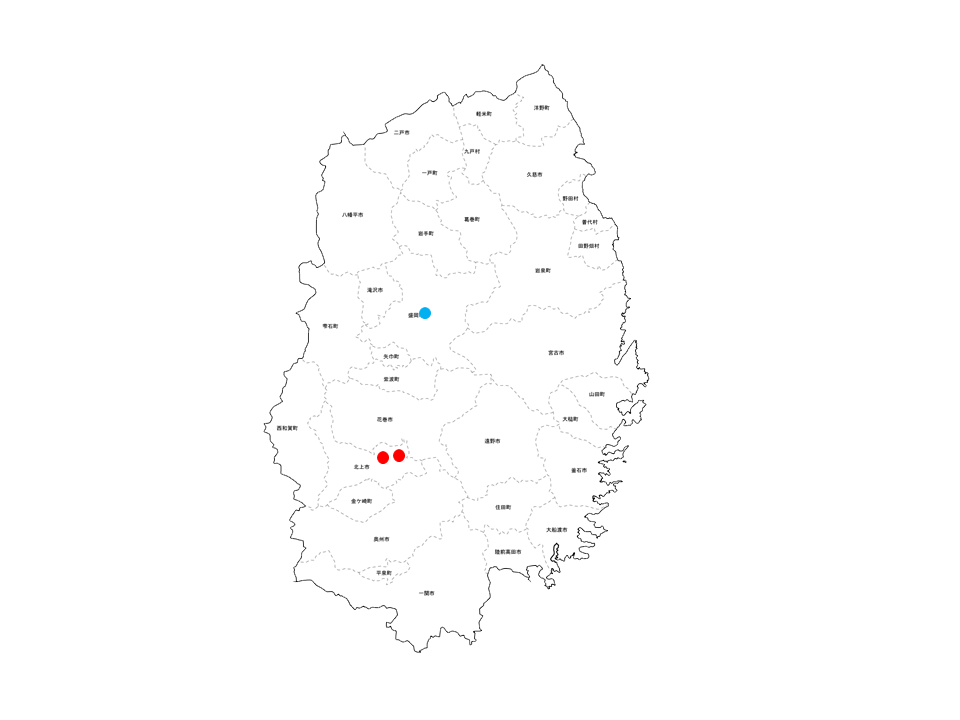

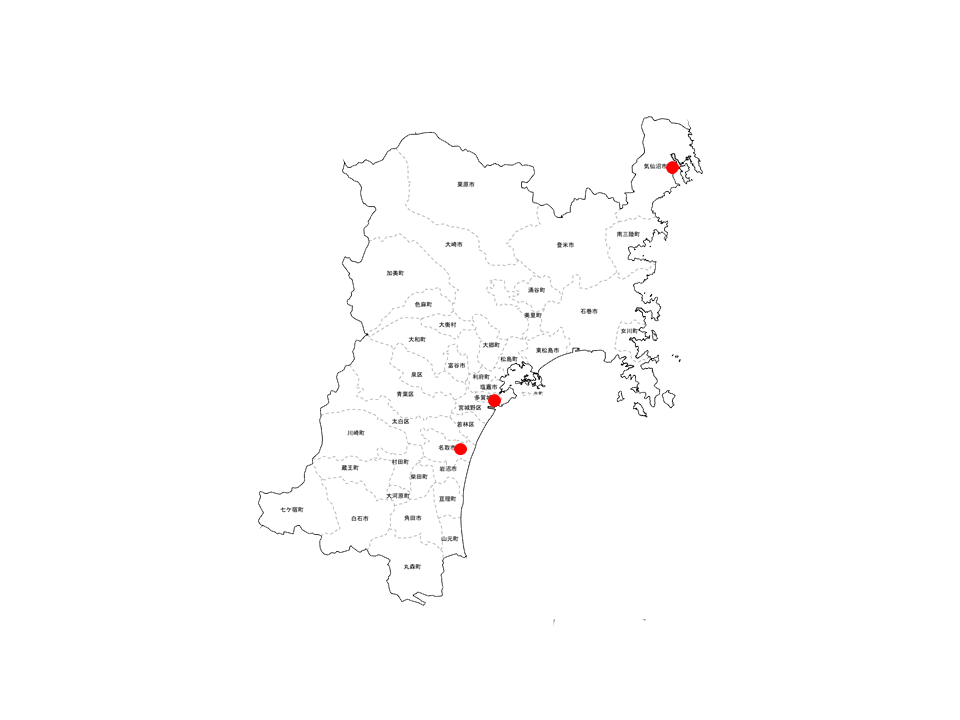

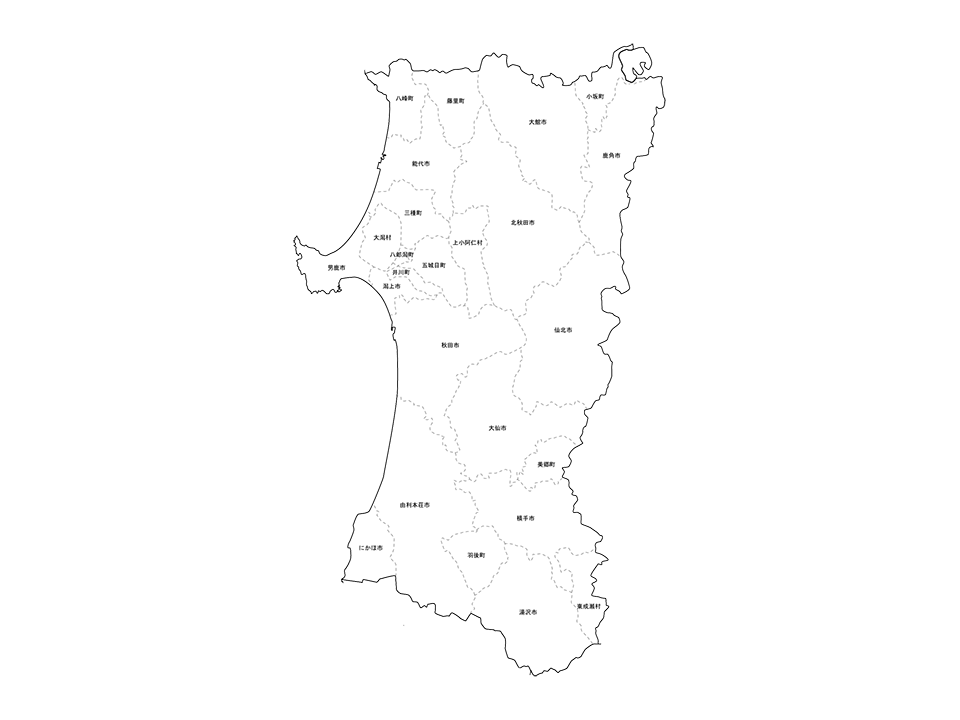

第57回ペストコントロールフォーラム

57th Pest Control Forum

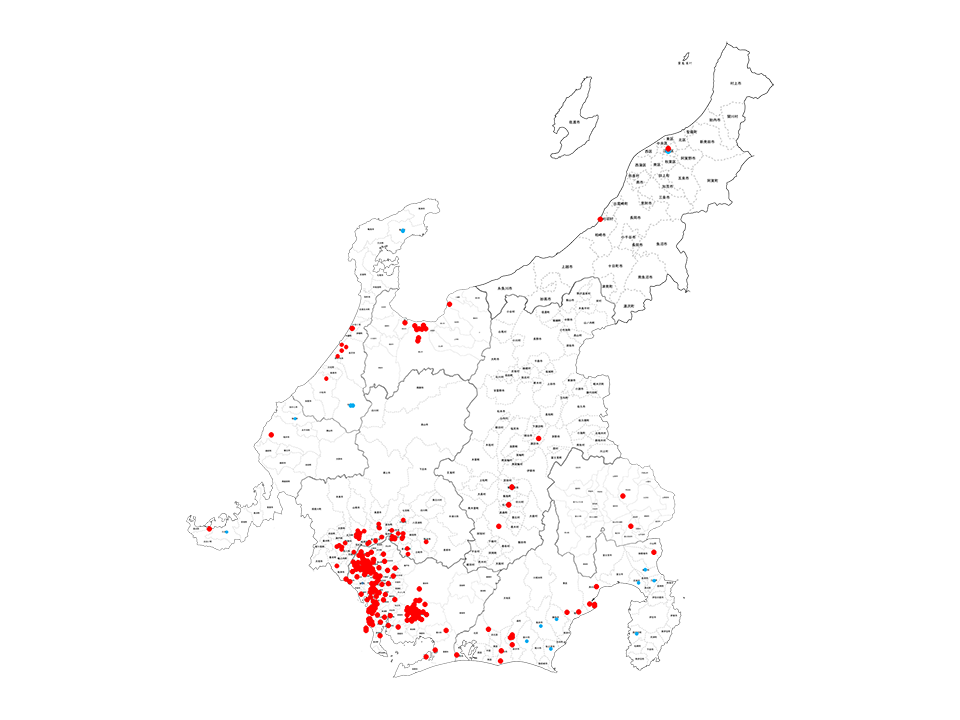

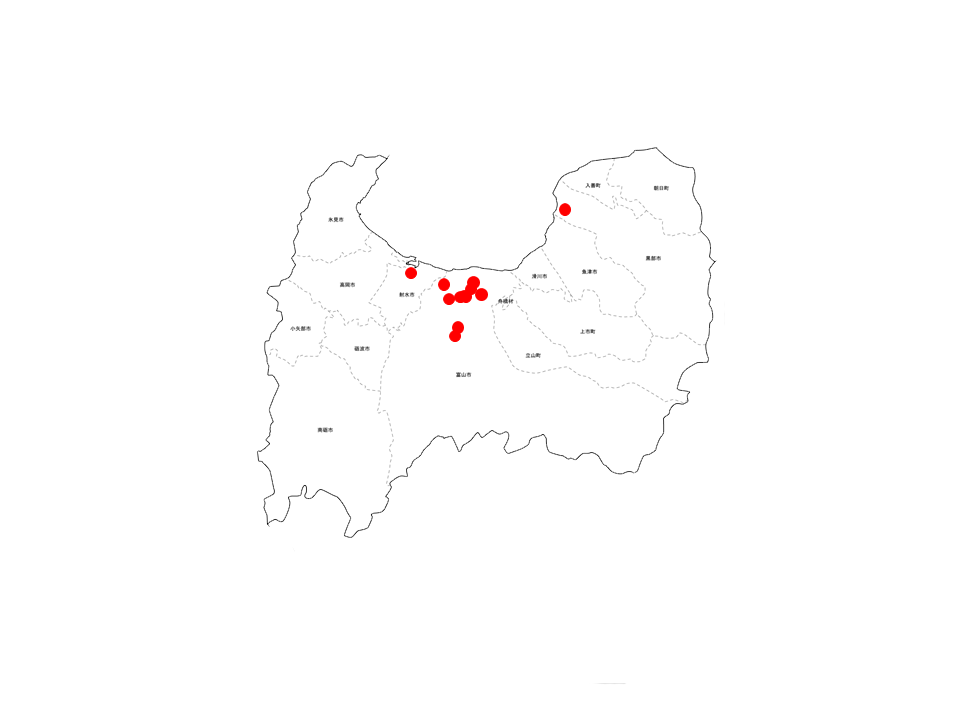

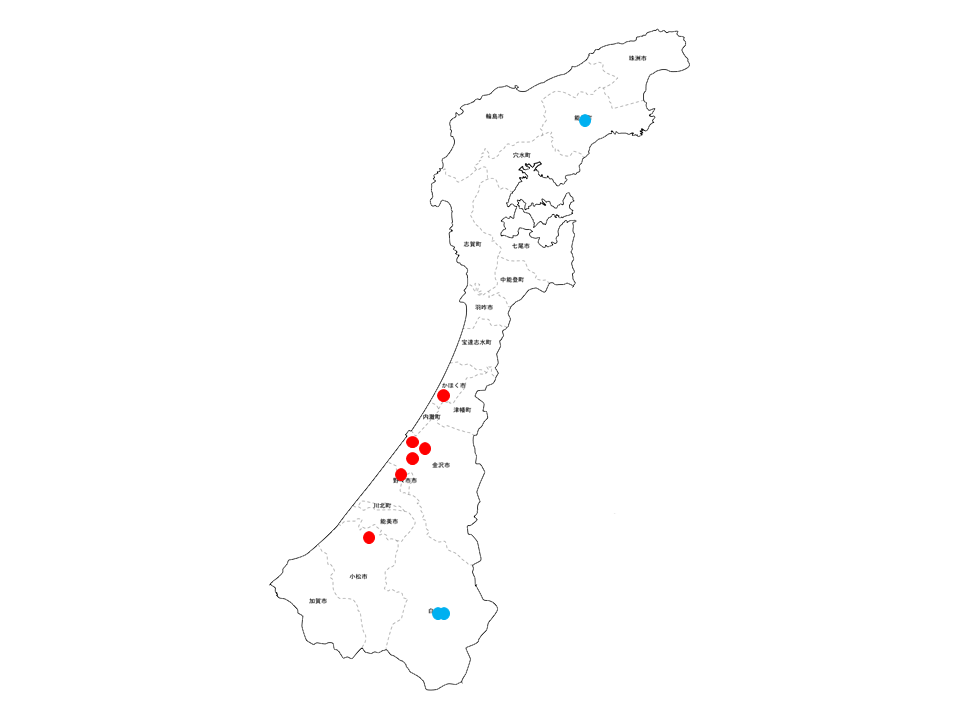

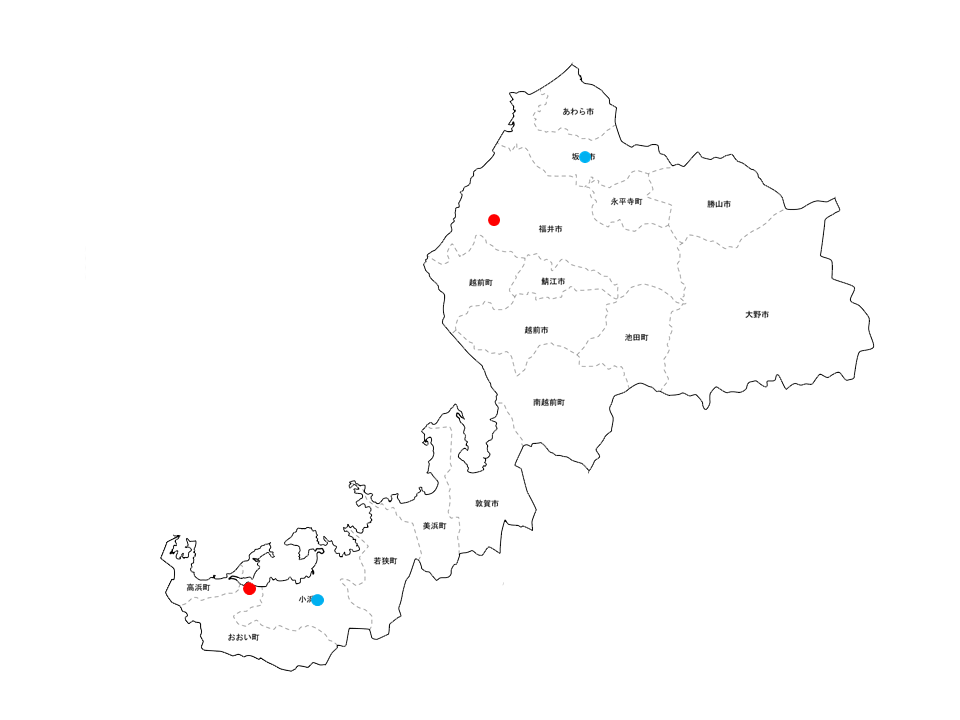

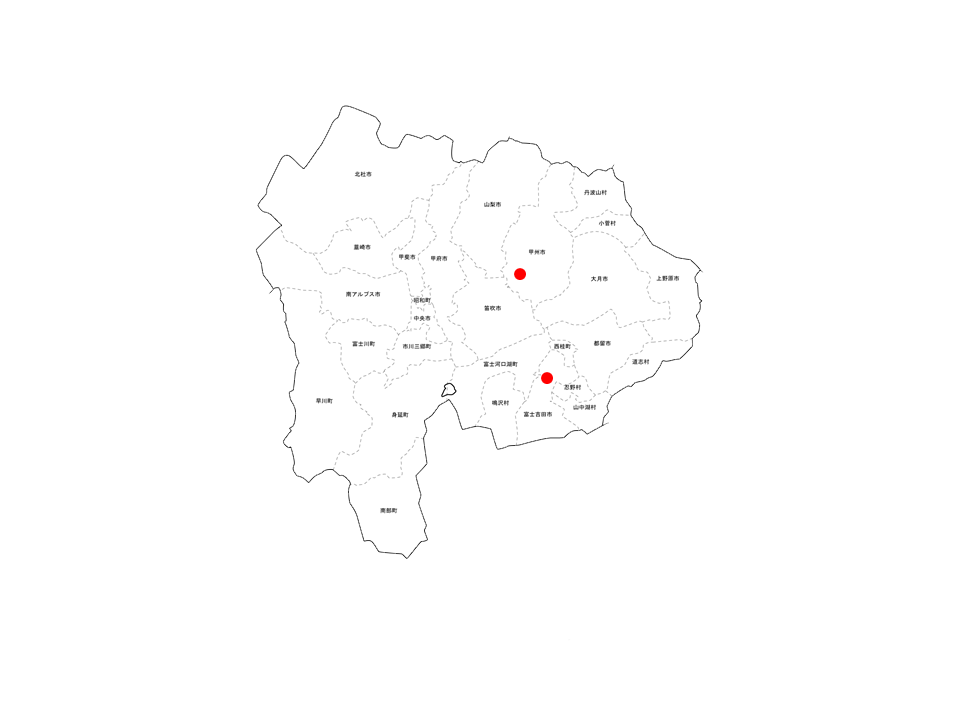

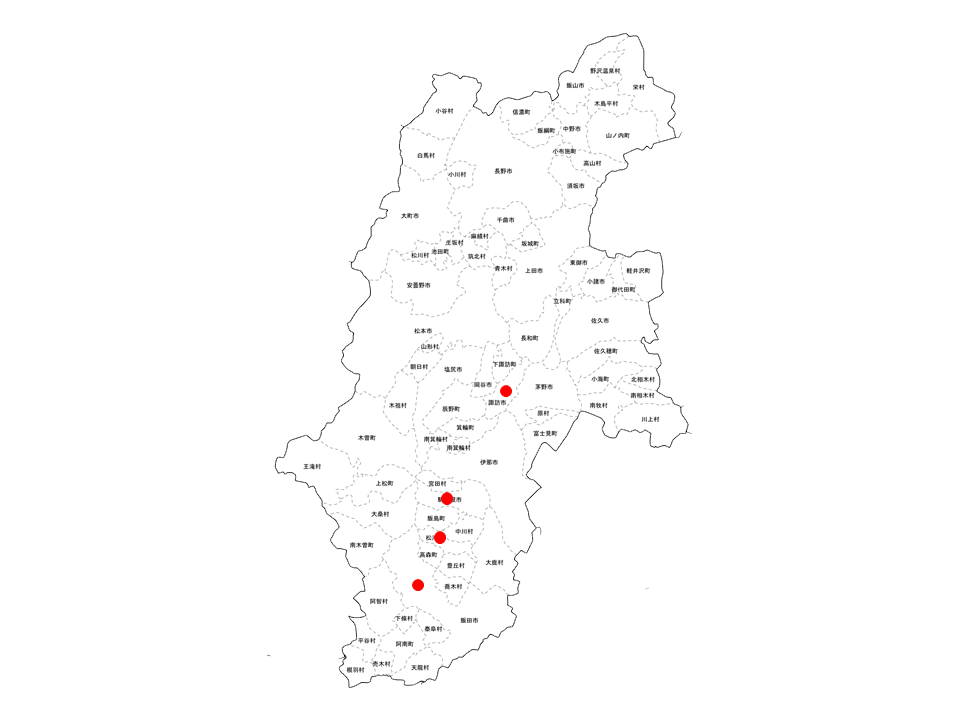

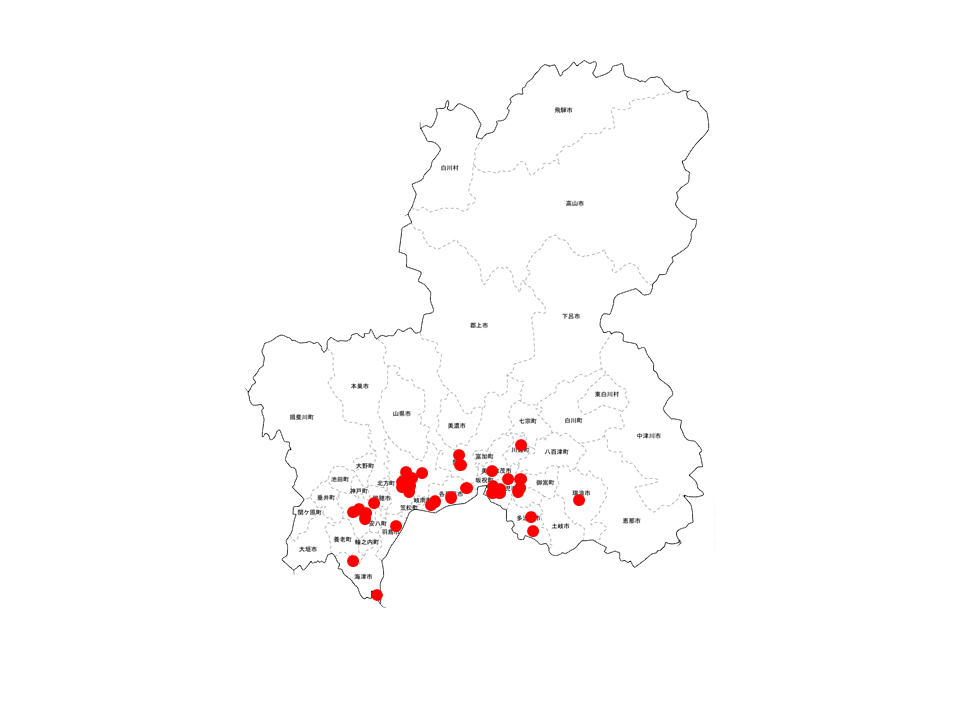

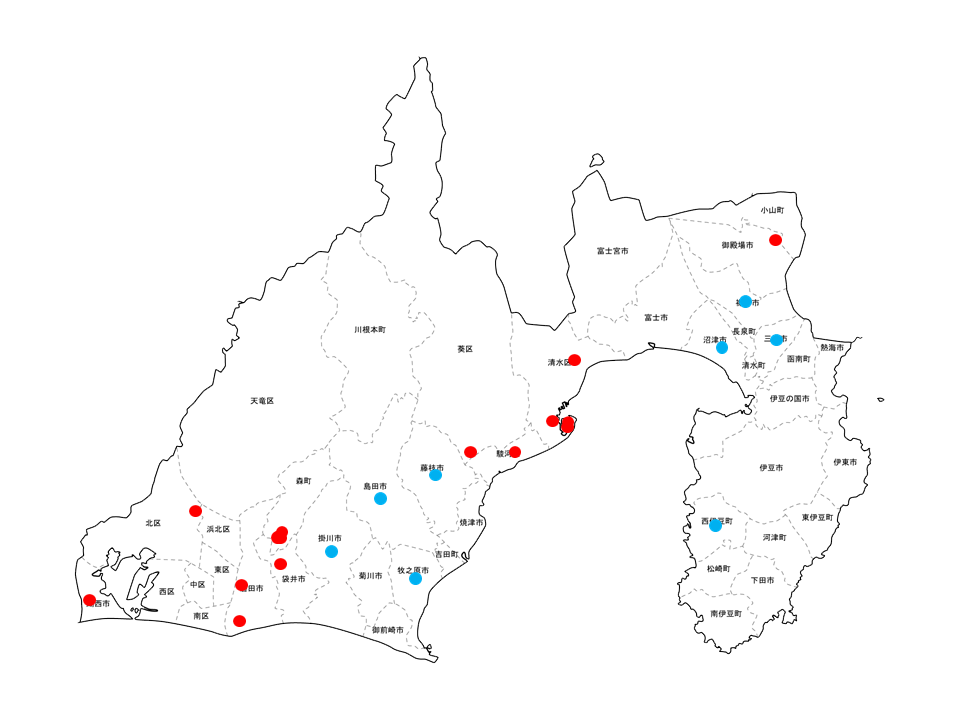

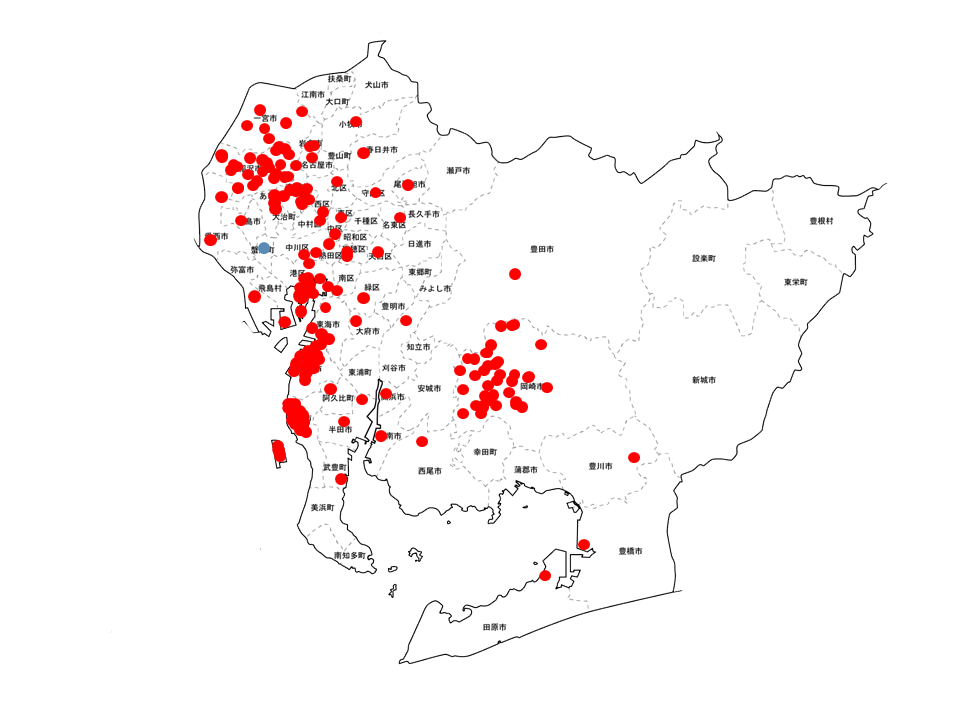

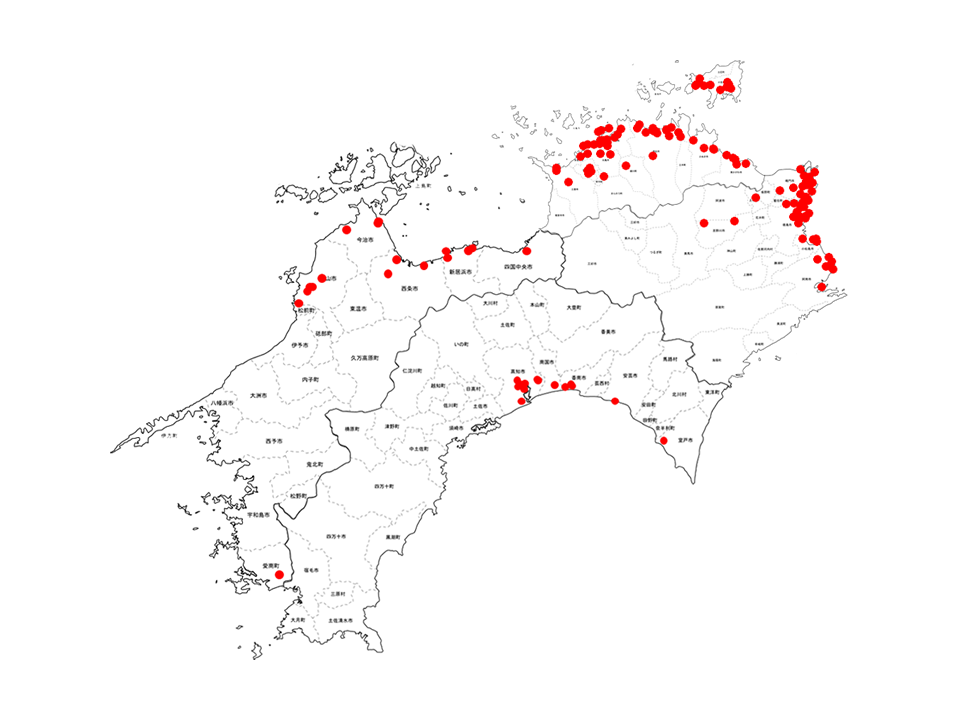

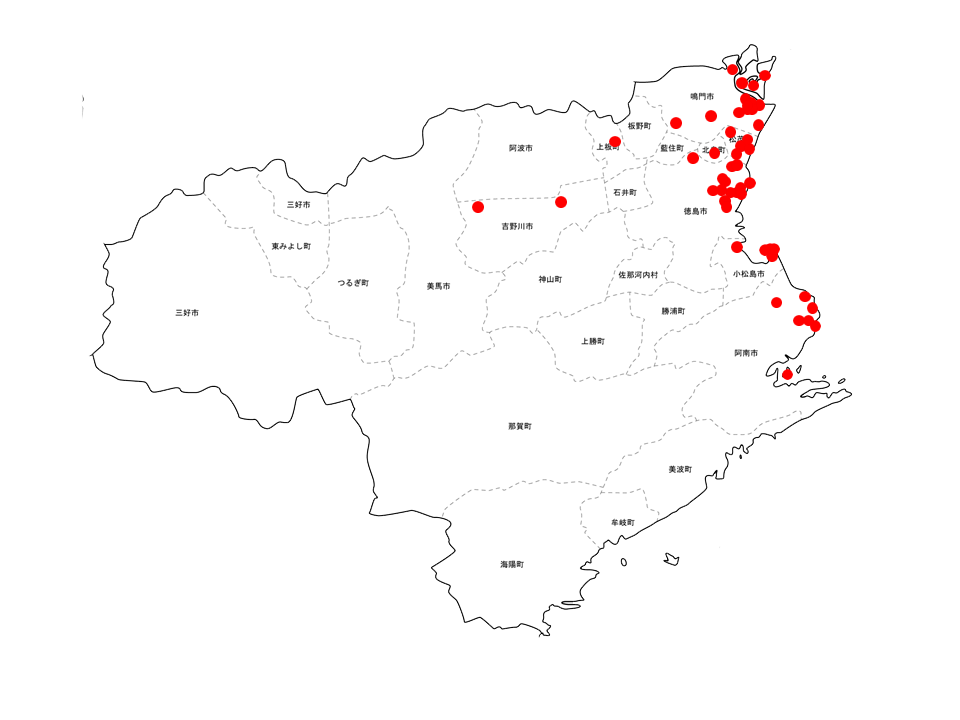

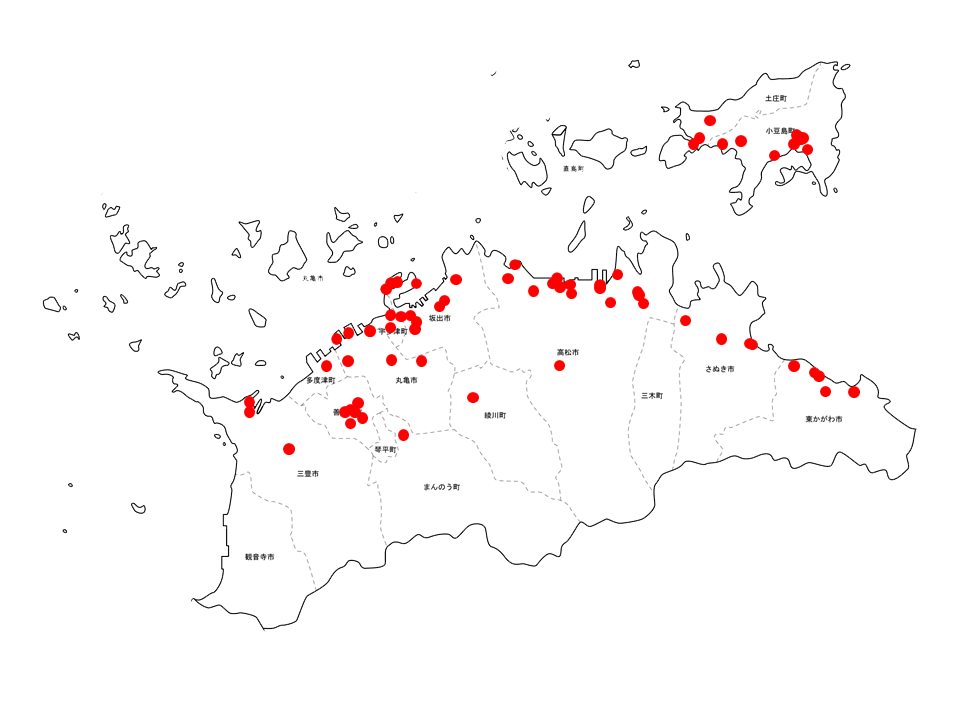

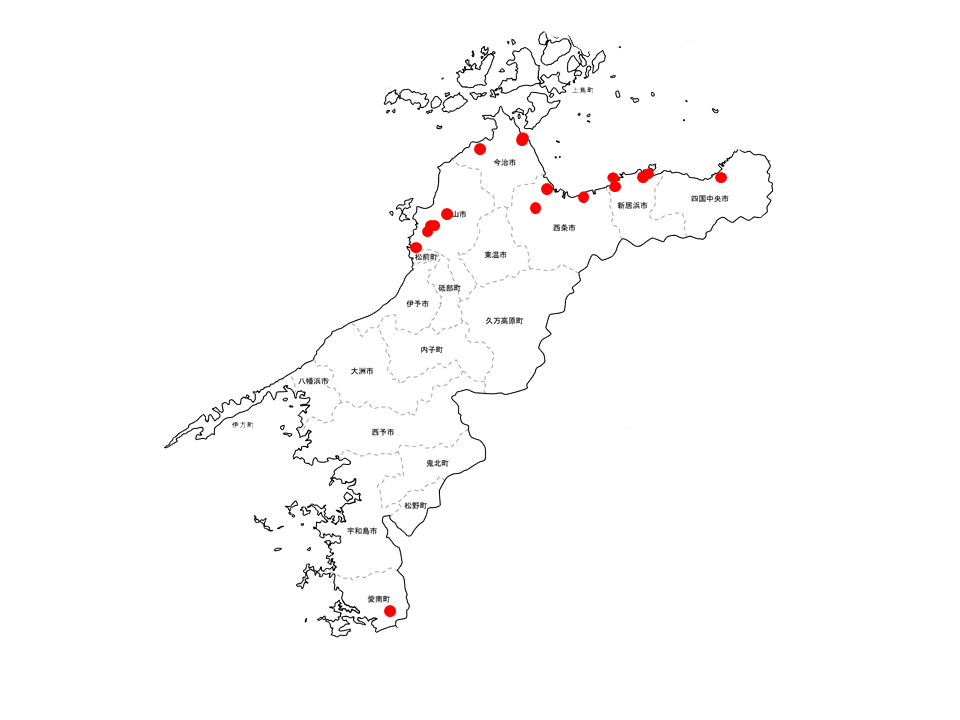

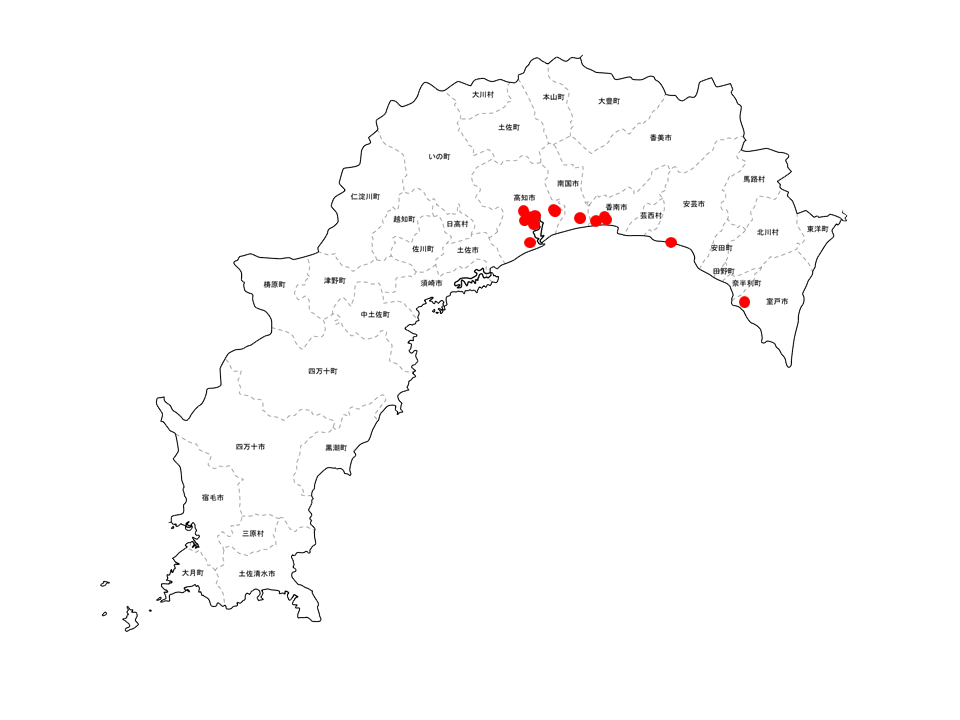

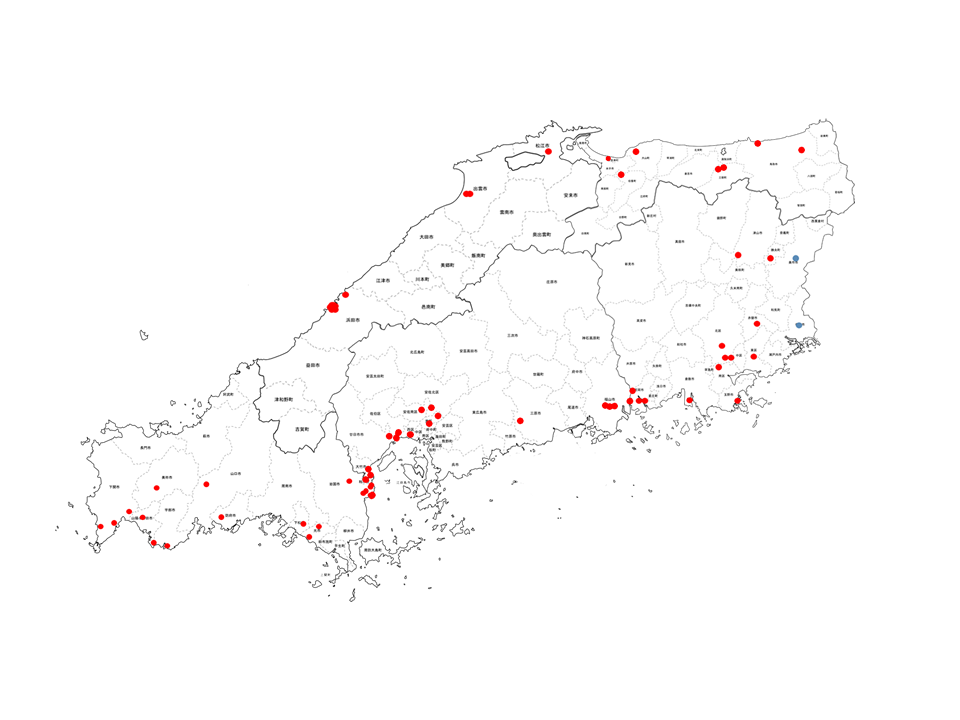

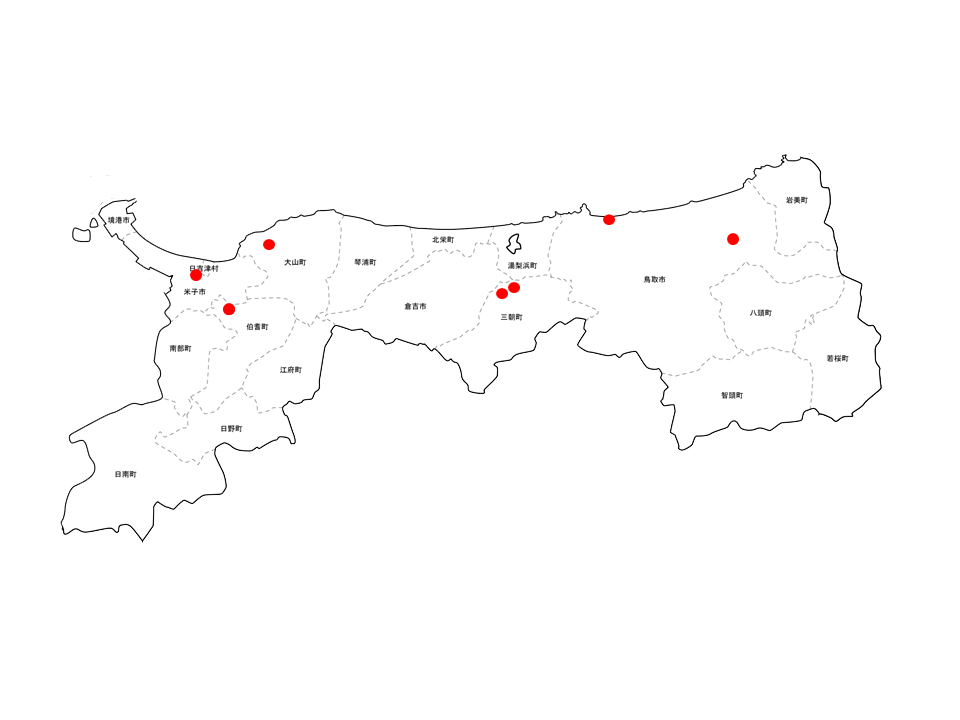

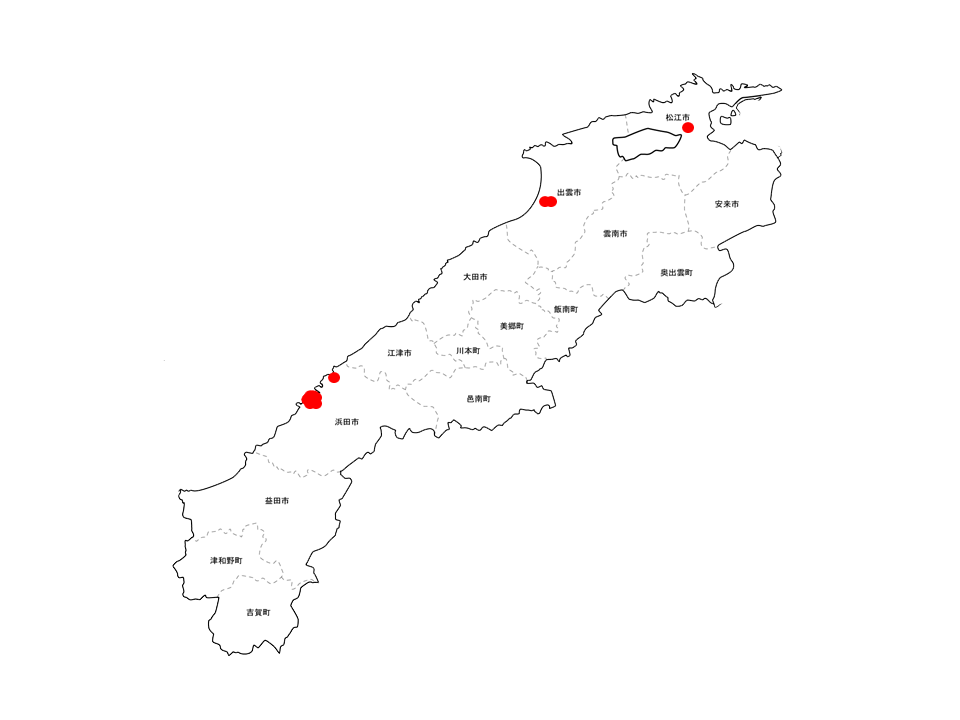

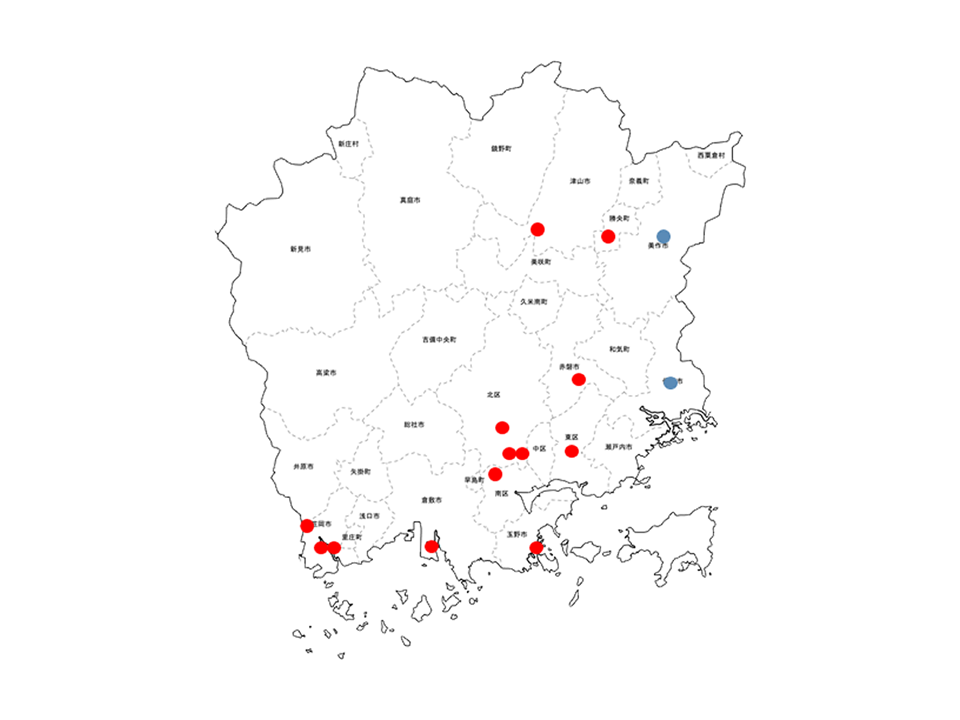

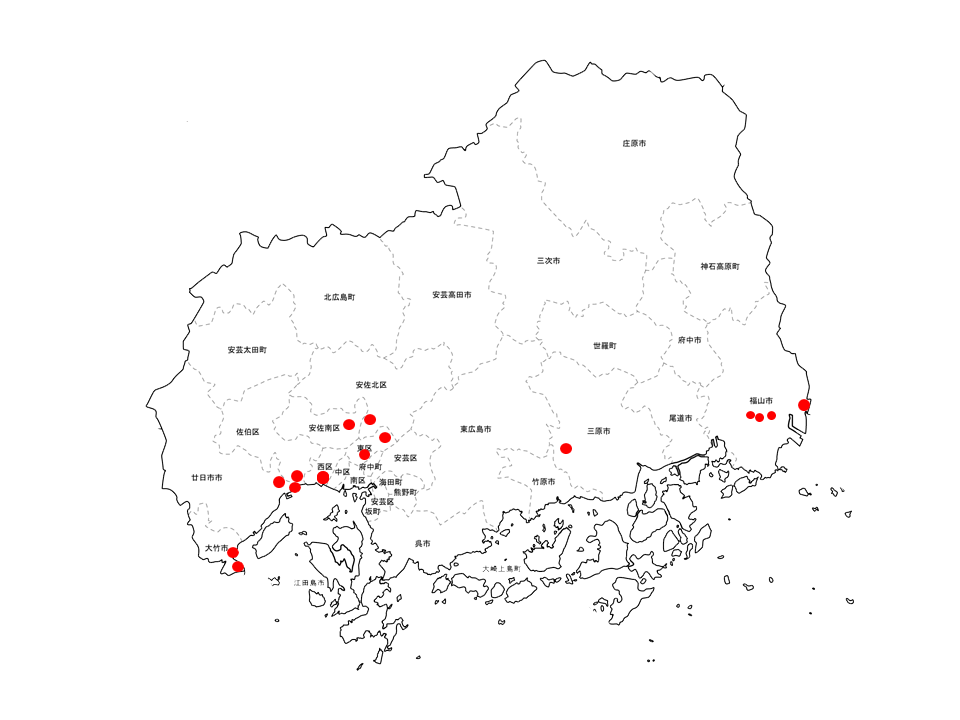

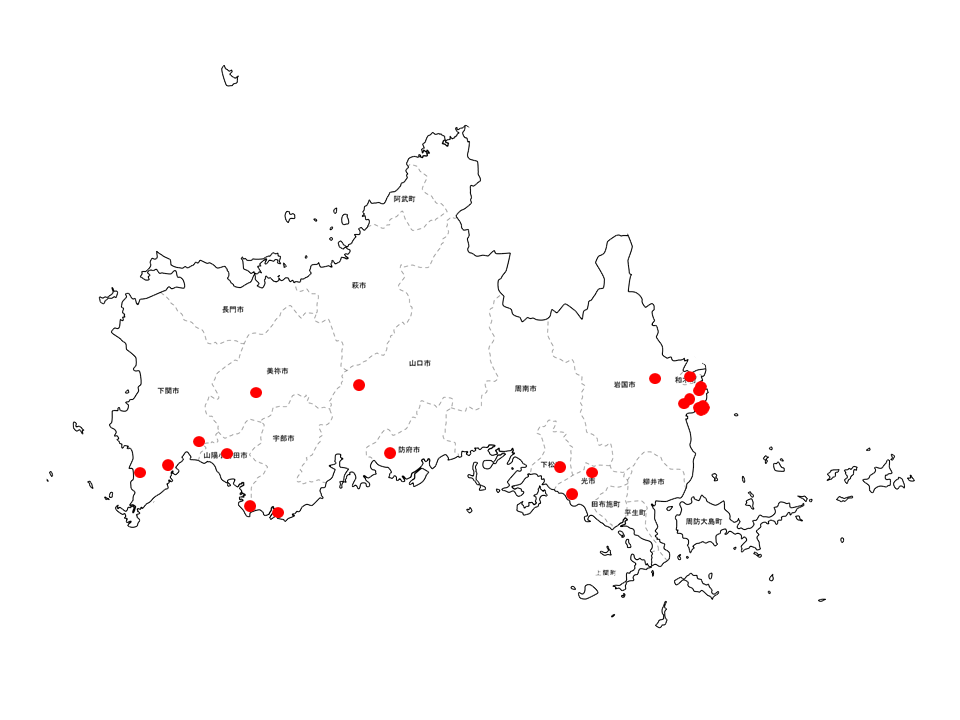

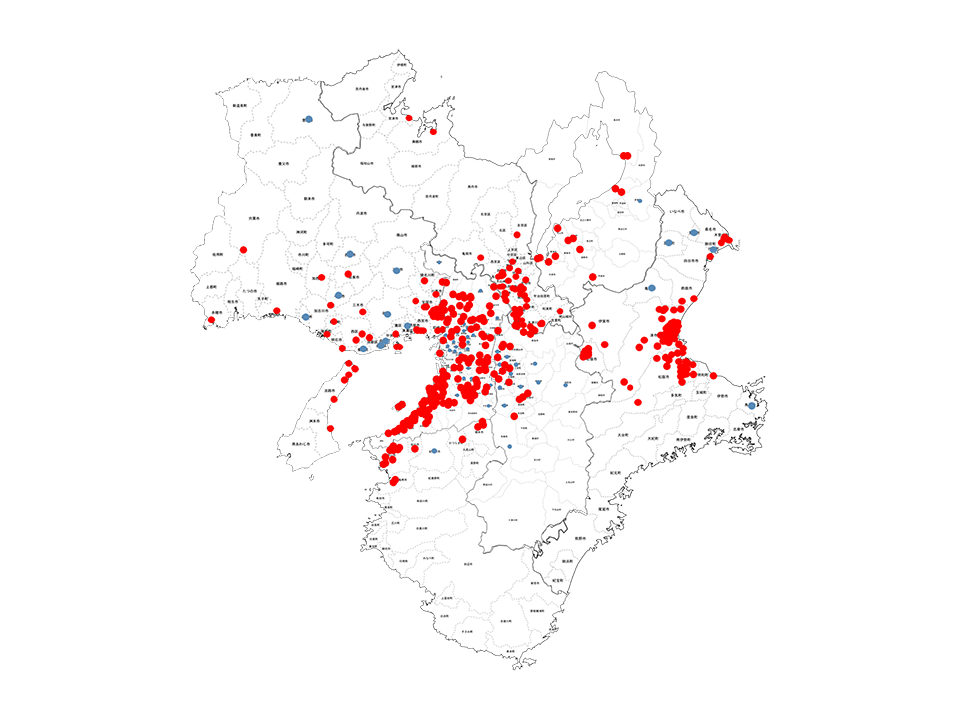

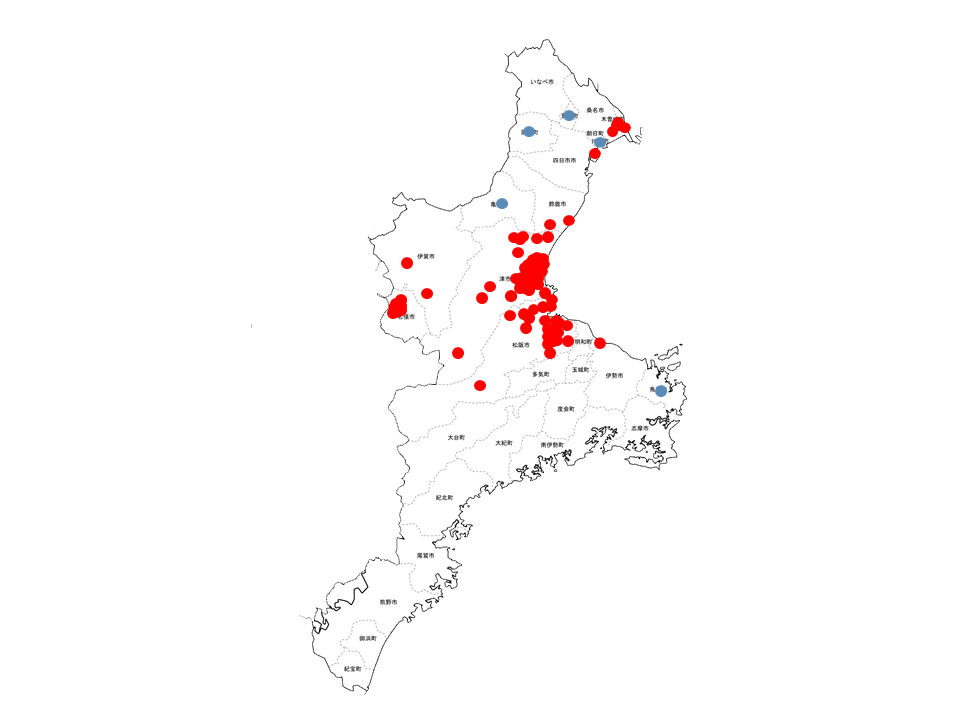

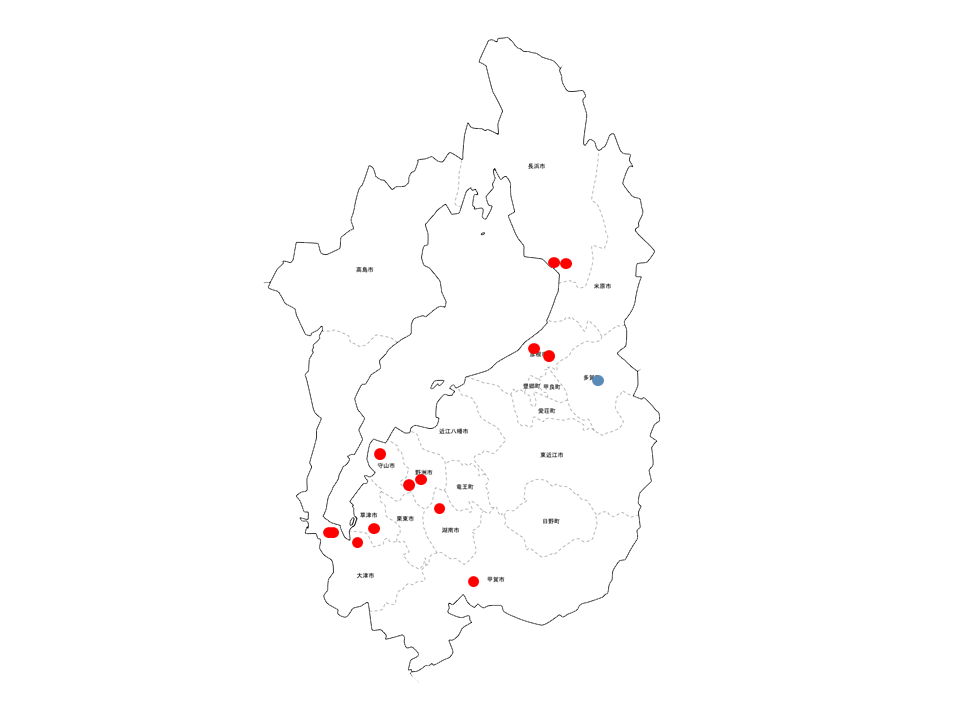

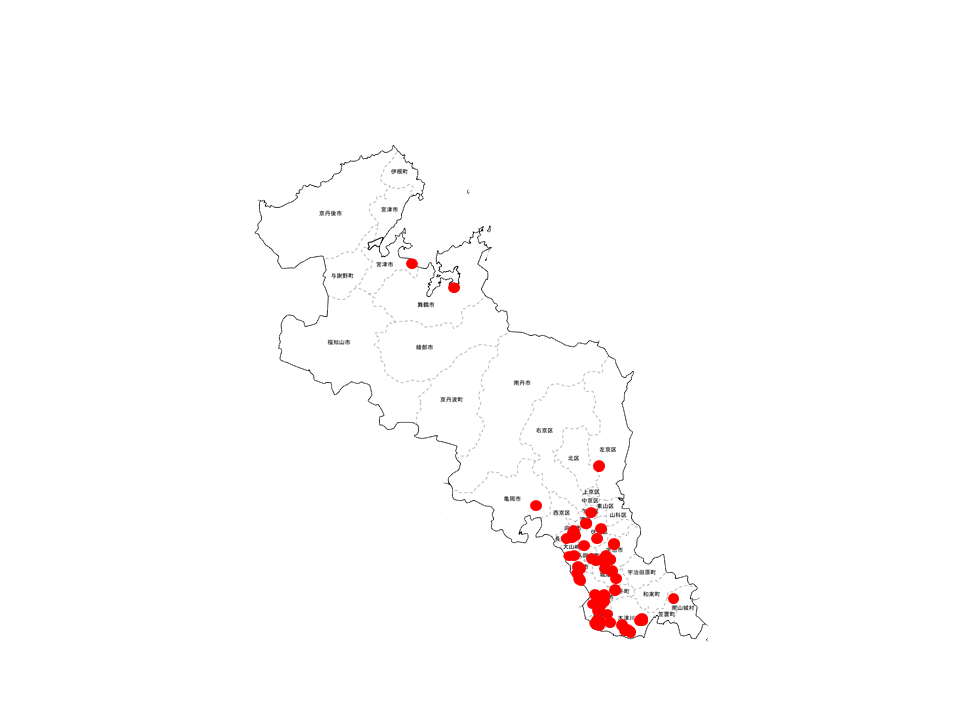

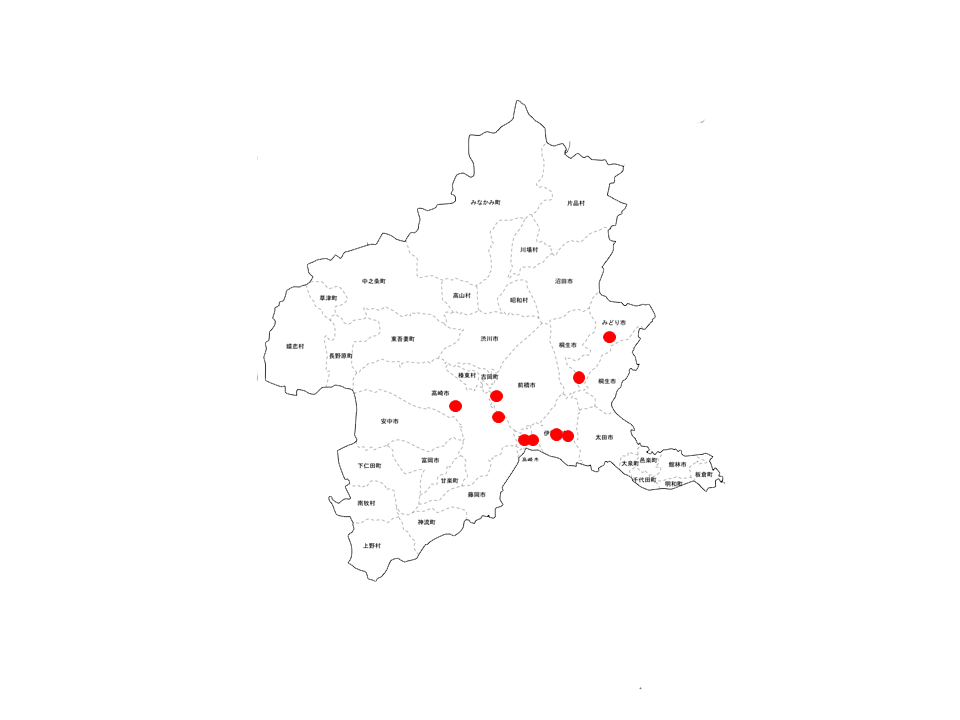

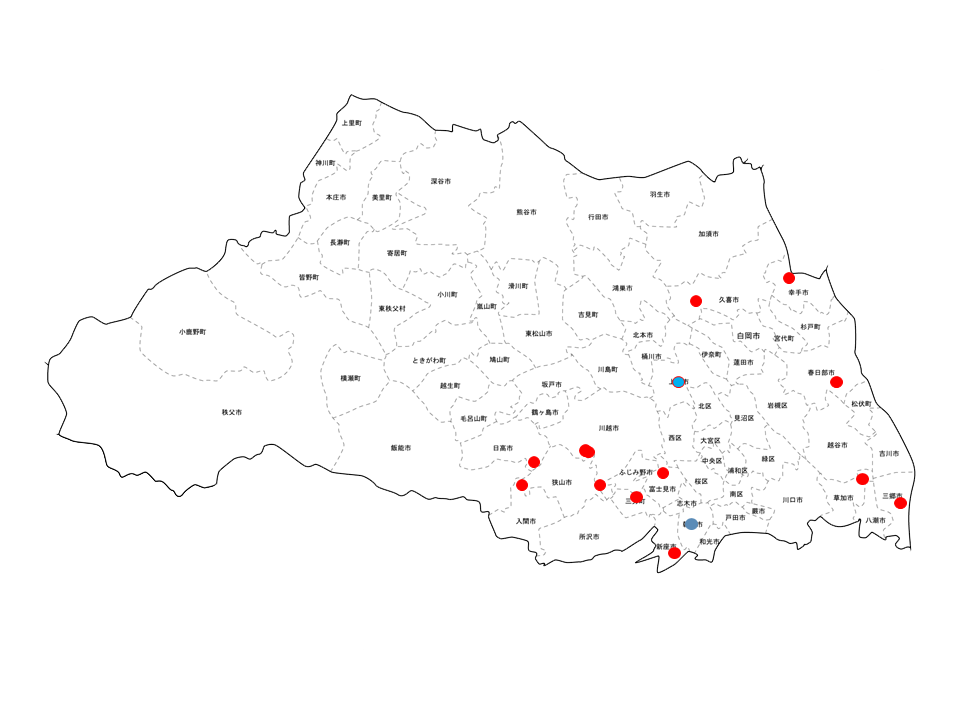

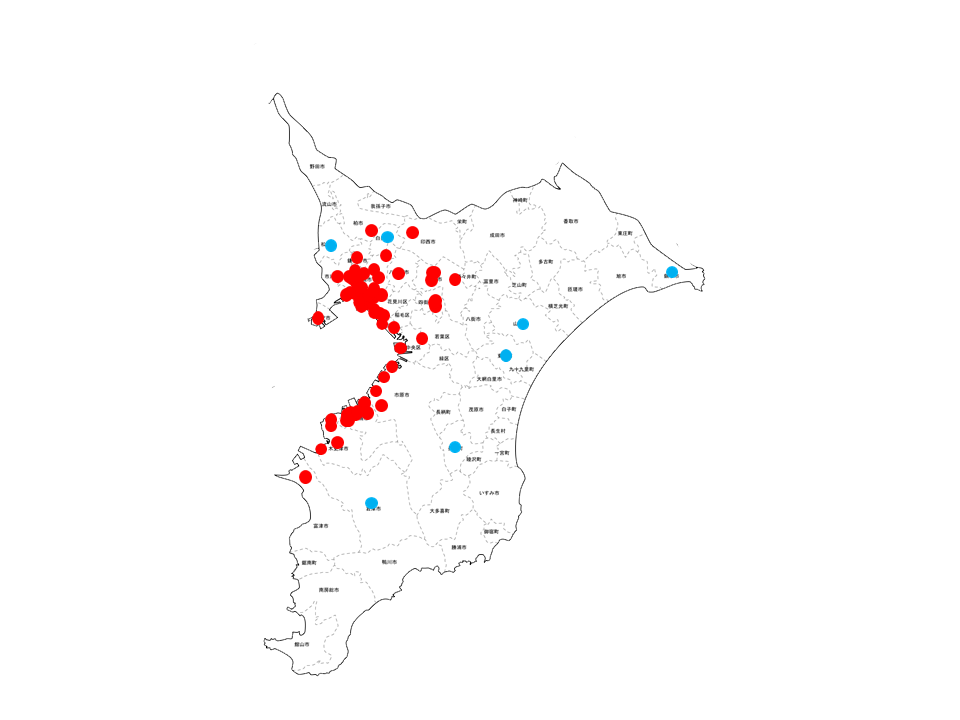

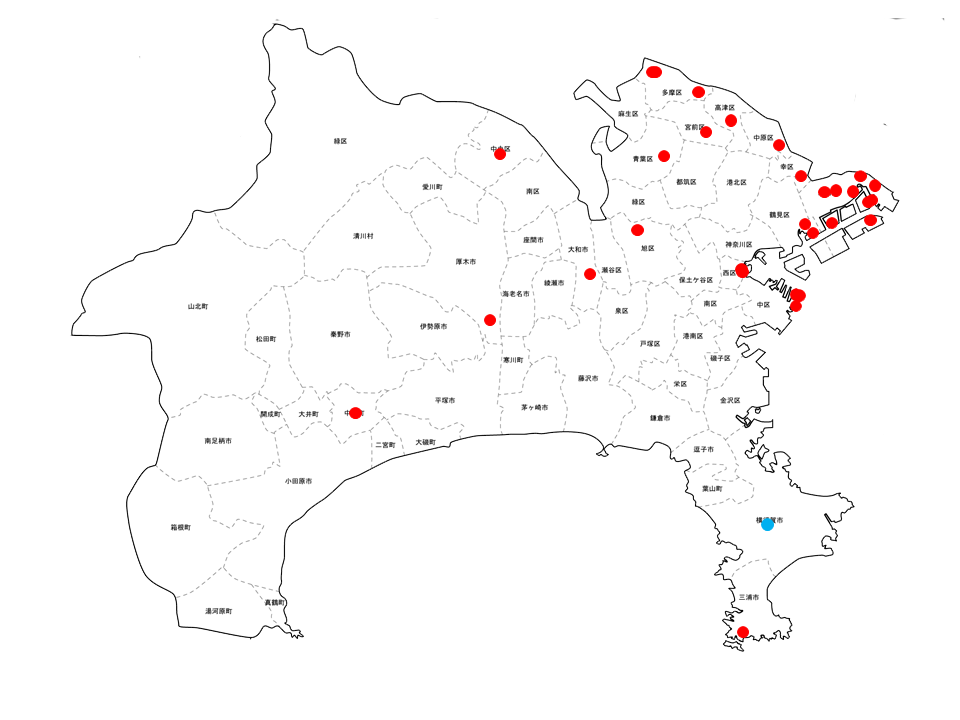

高知県で開催され,5~7日と行ってきました.

主催団体や協賛団体に私も所属していたり,いわゆる業界の人たちが多いのでいつものメンバーが多く集まりました.

講演の内容は,トコジラミ,マダニ,高知県の衛生動物の取り組みなど様々でした.

懇親会も豪勢で,太鼓,踊り,カツオ,地酒など楽しいひと時を過ごしました.

高知県は今まで一度も行ったことがなく,また,何度も行ける場所ではないと思い,早めに高知入りしゴキブリ採集しました.

しかし,ちょうど大寒波が来ており外は雪舞う寒さ.

事前に調べた公園が1件目から休園していたりでテンション爆下がり.

しかし,総採集時間2時間もありませんでしたが,数種類捕獲できました.

その結果はゴキブログチャンネルで流す予定です.

お楽しみにしていてください.

モリチャバネゴキブリがいた場所に生えていたマメズタ.

冬で色悪いですが夏は綺麗な事でしょう.

多くのゴキブリが採れた公園.

松にはヤネホソバが喜びそうな地衣類が付着してました.

採集風景.

2025 .2.6

クロツヤゴキブリ

Melanozosteria nitida

やっとゴキブリらしくなってきました.

右♂,左♀.

多分成虫.

クロツヤというわりにはクロゴキブリの方が艶があると思います.

でも好きです.

本種が採集されたトカラの標本ラベル見ましたが,朝比奈博士が1965年に同定しています.

しかし,日本産ゴキブリ類には入れられていません.

謎です.

まあそれはそれでよし.

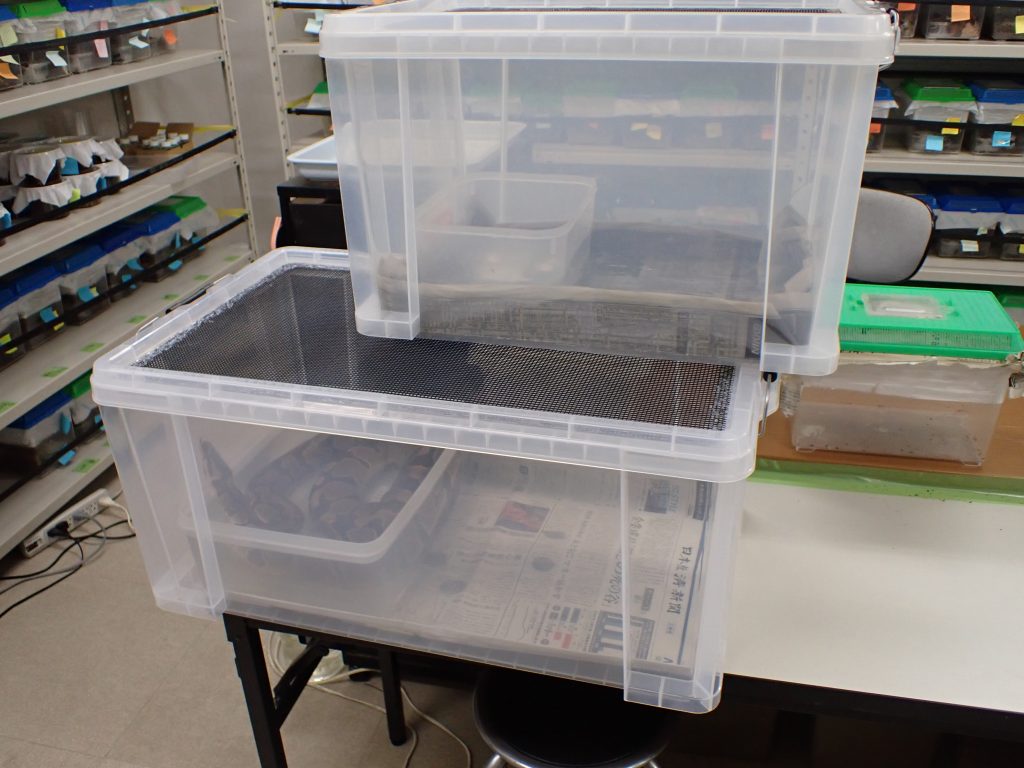

飼育はこんな感じ.

2025 .2.5

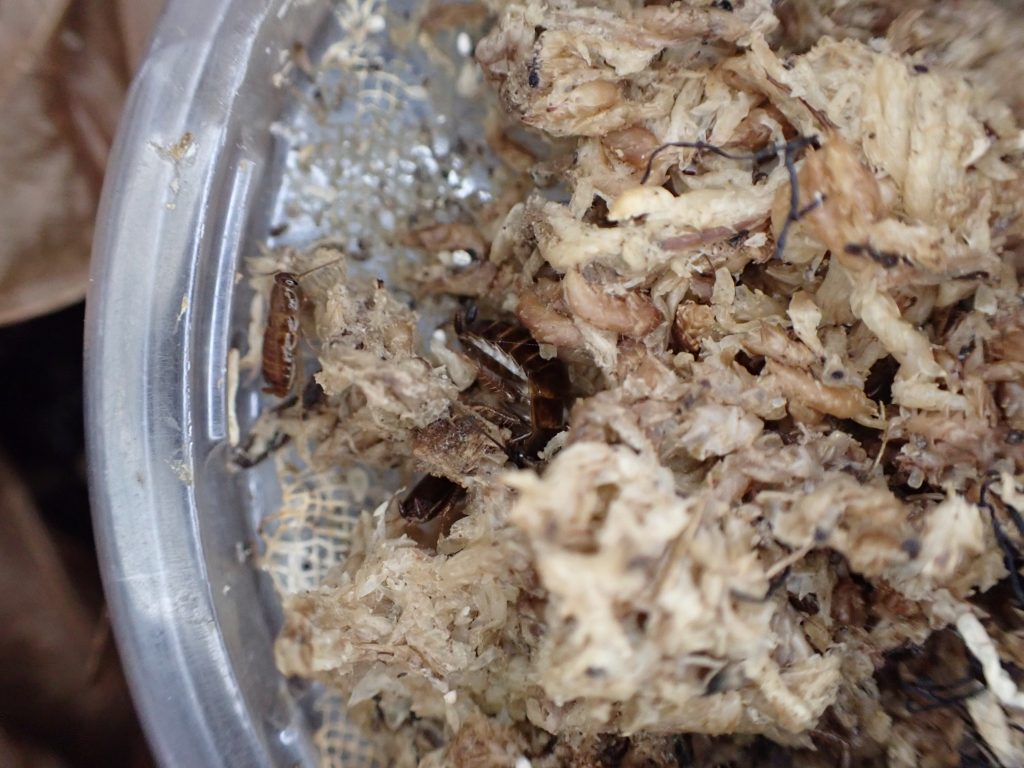

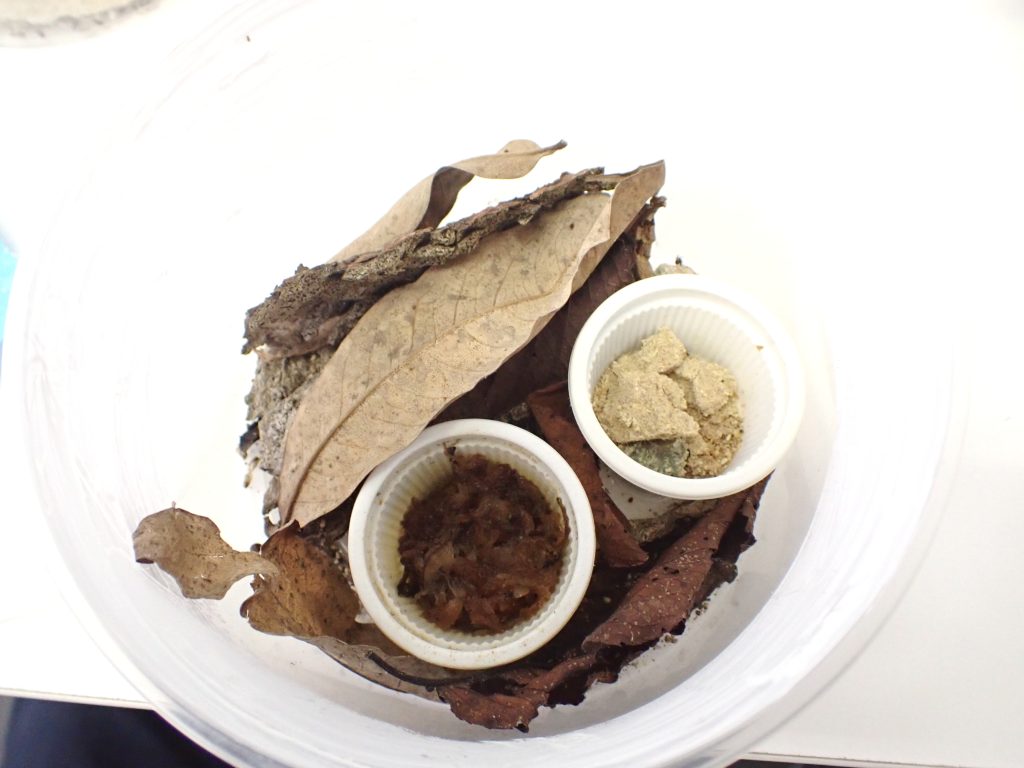

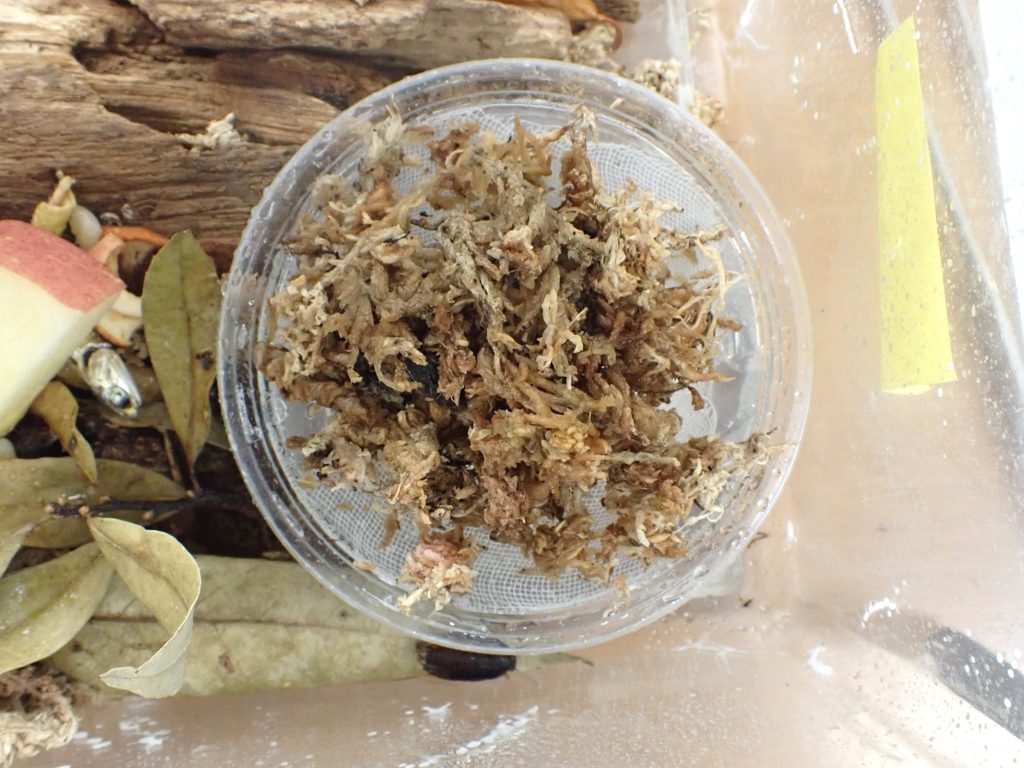

ヨウランゴキブリダニ大量発生だけど大丈夫

Shelfordina orchidae breeding case has a lot of mites, but they’re fine

水容器周りがピンク色になっているのが分かりますか?

餌容器から発生したケナガコナダニです.

固型飼料の食いカスが堆積して湿度も保持し,ダニにとっては最高の環境になったようです.

一般家庭でも,たまにこんな状態になることあるかと思います.

しかし,発生源を断てばぴしゃりといなくなります.

ただ,この中にはわずかにツメダニ類が混ざることがあり,リビングがこんなになると刺咬被害が出るかもしれません.

こんな状態でもゴキブリは平気.

掃除して,環境が乾燥すれば死んでしまいます.

2025 .2.4

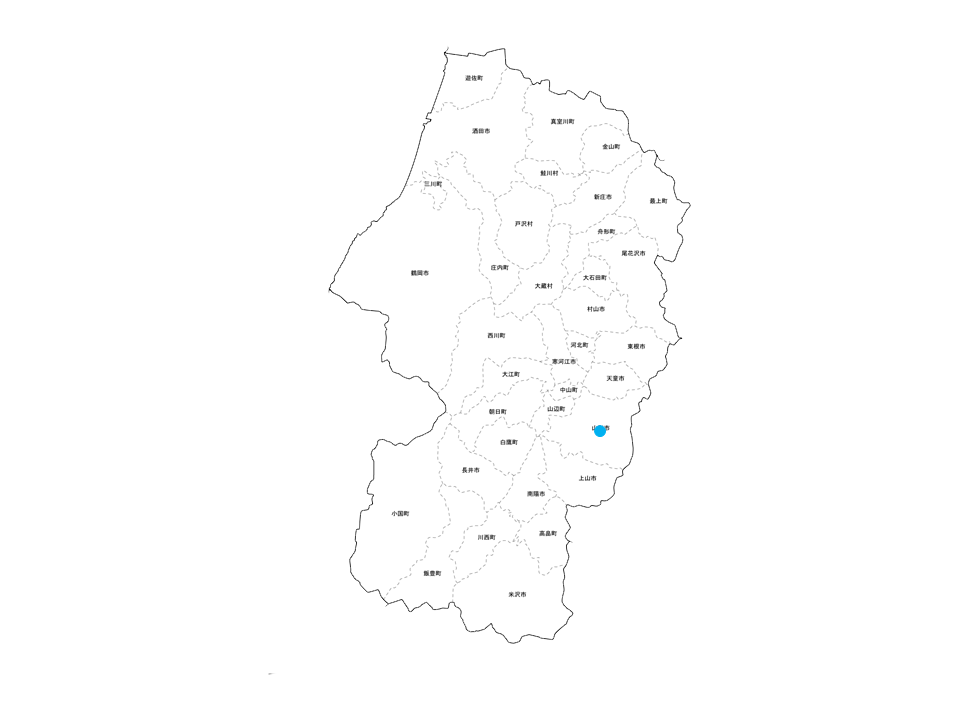

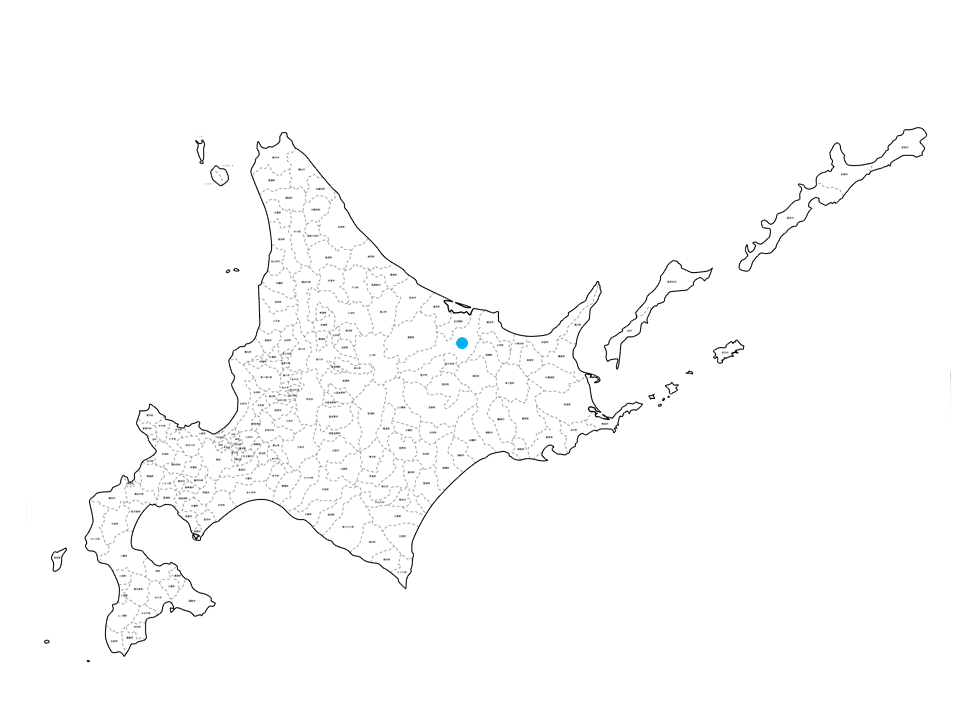

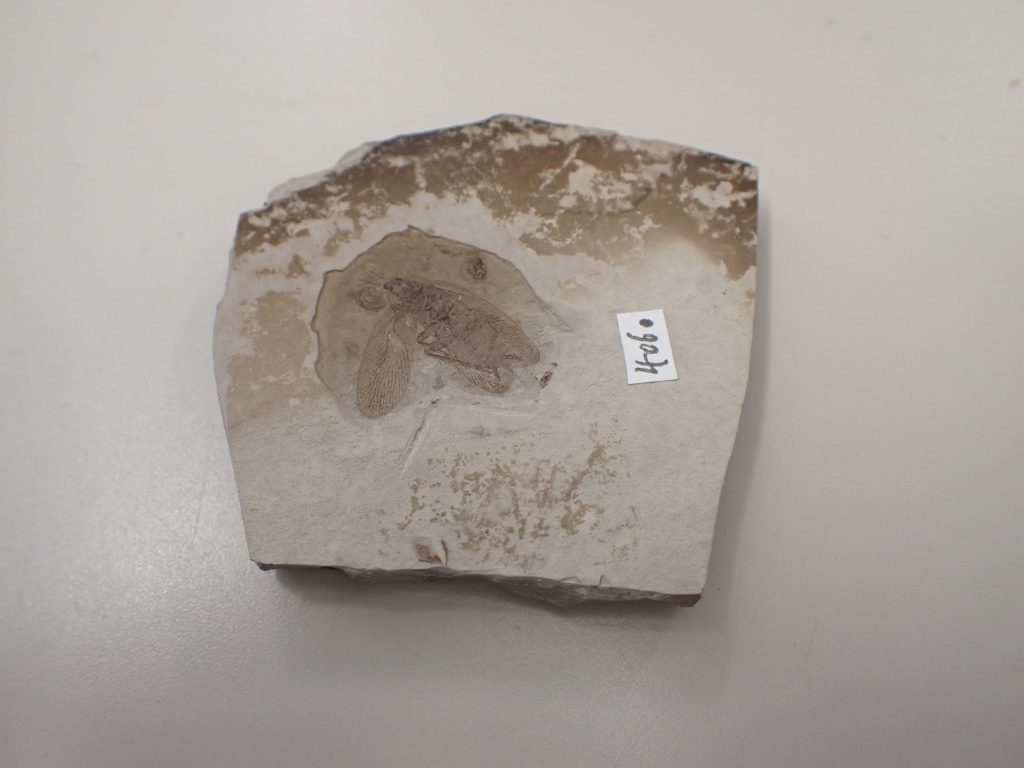

ゴキブリ化石2

Cockroach fossil 2

久しぶりにゴキブリだと分かる化石が出品されていたので購入しました.

ラベルによると内モンゴル自治区で見つかった物で,中期ジュラ紀,1憶7千万年以前の地層だそうです.

以前購入した物も中国産でした.

体長は17mm.

腹端には尾肢があり,その中央に突起のようなものが見えます.

古い物はかなり長い剣状の産卵管を持っていたので,その名残なのかもしれない.

ロマンありますね.

頭部には触角が見えますが,もう少しホルト長い触角が出てくるかもしれません.

翅はまさに今見ることができるゴキブリそのものです.

生きている化石の由来はここですね.

化石はよく見えないなりに想像を膨らませることができ,夢が広がります.

是非1個は所有しましょう.

2025 .2.3

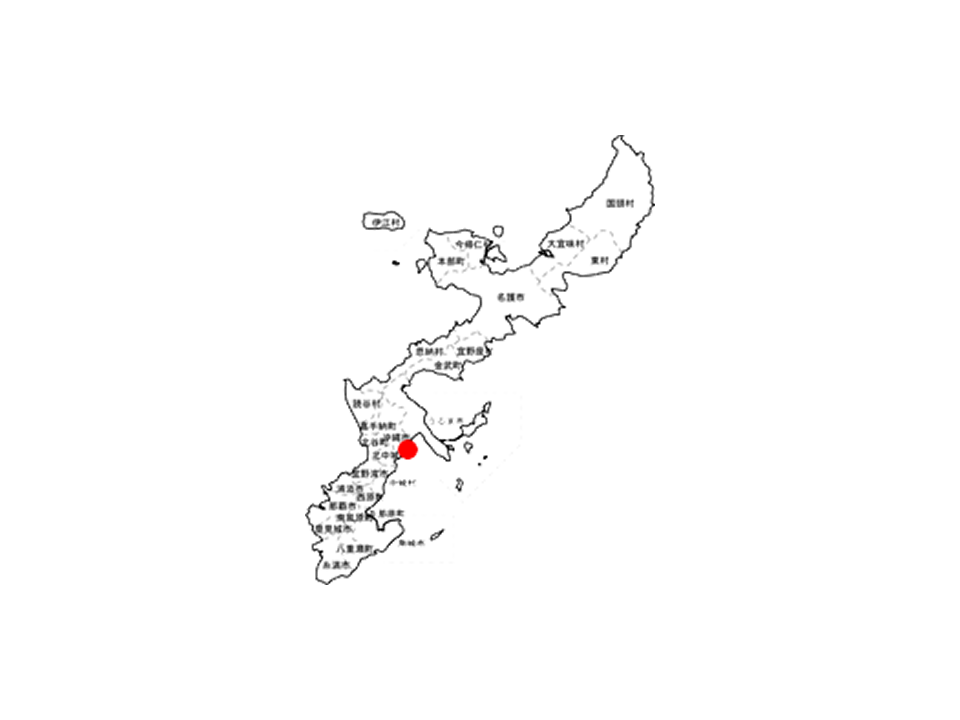

ヤンバルトサカヤスデとキスジゴキブリ

Chamberlinius hualinensis and Centrocolumna striata striata

部員のN代君が実家の横須賀からヤンバルトサカヤスデも捕って来てくれました.

近くの公園に行ったら沢山いたそうです.

落ち葉ごとすくっていたら黒いゴキブリもいたので一緒に捕まえたそうです.

こちら,モリチャバネゴキブリかと思ったらキスジゴキブリの幼虫でした.

さすがうちの部員.

キスジは昨年滅んでしまったのでありがたいです.

全部で12匹.

しかし,狭い容器内でこれだけのヤスデに混ざりよく生きていたと思います.

ヤスデは死亡個体もいましたが,キスジはゼロ.

意外とヤスデと相性が良いのか,もしかしてヤスデと共生させるとうまくいくのか.

ヤンバルトサカはすでに飼育しているので,液浸標本にして後は冷凍にしました.

何かに使おうと思います.

2025 .1.31

あるワモンゴキブリの晩年

The last years of a certain Periplaneta americana.

単独で飼育しているとこんなにならないが,歳の差ペアにしていたらこんなになってしまいました.

おそらく集合飼育していると普通に発生しているとは思うのですが気が付きにくいですよね.

疲れた感が漂っています.

尾突起や尾肢も欠損して満身創痍.

動きも痛々しいのでペアから外し,安楽死させました.

2025 .1.30

Macropanesthia rhinoceros

Macropanesthia rhinoceros

先日♂が死亡し,♀が残されたケージ.

なんか見た目が殺伐としてきたので生存確認と産仔確認で床替えしました,

生きていましたが子供は出てきませんでした.

残念.

Archiblatta hoeveniiのような絶望的な難しさはないですが,産仔間隔が長いのはそれなりの大変さがあります.

♂のみ購入もなかなか出物ないし,どうするか真剣に考えます.

マットは潤いある状態にして戻しました.

2025 .1.29

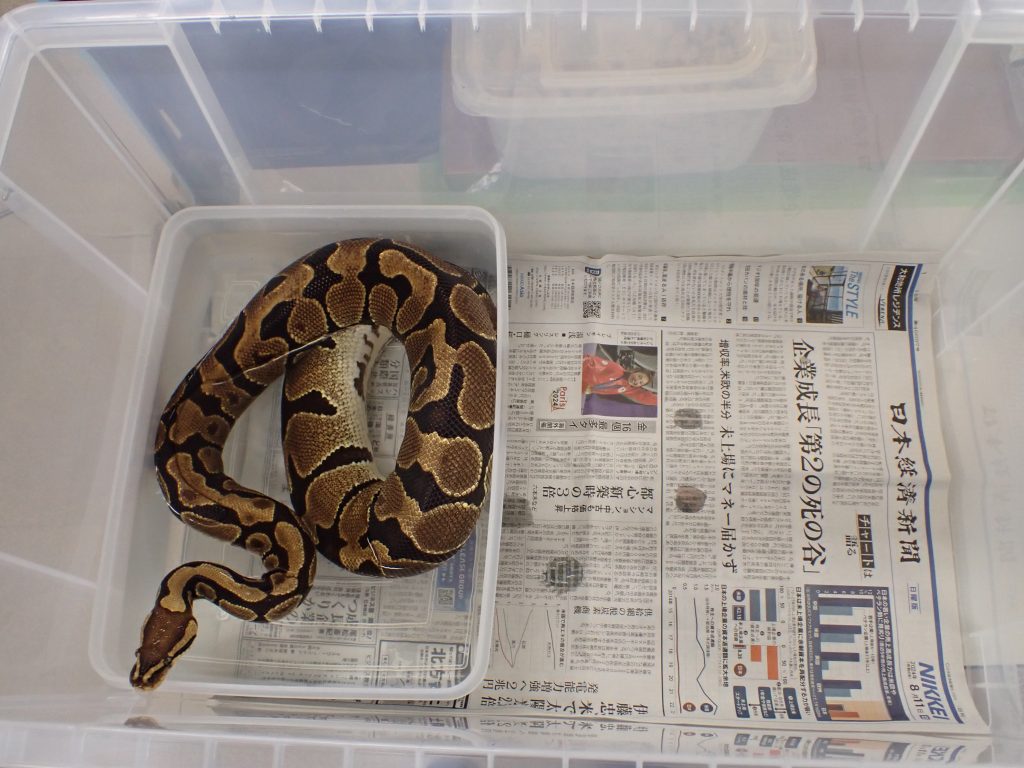

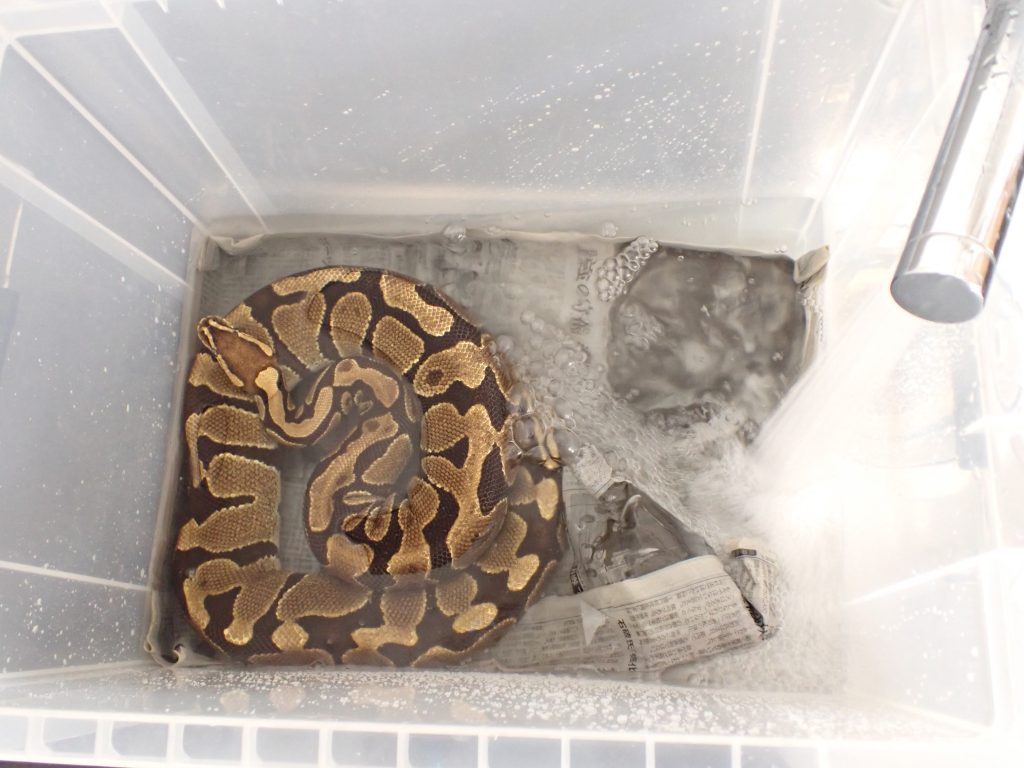

ボールパイソン引っ越し

Enlargement of Python regius breeding cage

昨年末頃から,狭い水容器に好んで入るようになっていました.

最初は脱糞か脱皮前かと思ったのですが,この前水浴させたらあまりにも気持ちよさそうだったことから大きな容器に変更しました.

下が引っ越し先.

かなりゆったりつかれるようになったのですが,それ以降出ようとしません.

はたして良いのか悪いのか.

ついでに餌にも興味を示さなくなってます.

様子みます.

2025 .1.28

トビイロゴキブリ殺菌卵鞘孵化

Sterilized Periplaneta brunnea ootheca hatch.

トビイロゴキブリの最近入手した系統ですが,やはり幼虫で死亡する病が発生していました.

そこで,以前も広島系統で同様になった卵鞘を殺菌して治癒させた経験から,11月にケージ内の付着物が少なく健康そうな卵鞘を3個拾い,殺菌して保管していました.

トビイロゴキブリの卵期間は30℃で40日,24℃で81日とかなり幅があるのですが,私のところの温度は30℃近いので40日もあれば孵化するだろうと思っていました.

しかし,年が明けても孵化せず半分諦めかけていたのですが先日やっと孵化しました.

採卵してから55日めでした.

生まれたての命は何であっても神々しいですね.

あと2つ卵鞘があるのでこの感じだともうしばらく待つ必要がありそうです.

2025 .1.27

Periplaneta banksi暗雲立ち込める

Dark clouds are gathering of Periplaneta banksi

なんかまた幼虫がいなくなってしまいました.

何でしょう.

現在いるのはわずかな終齢と成虫だけ.

そこで,現在の成虫と終齢幼虫を分け,新成虫に期待することにしました.

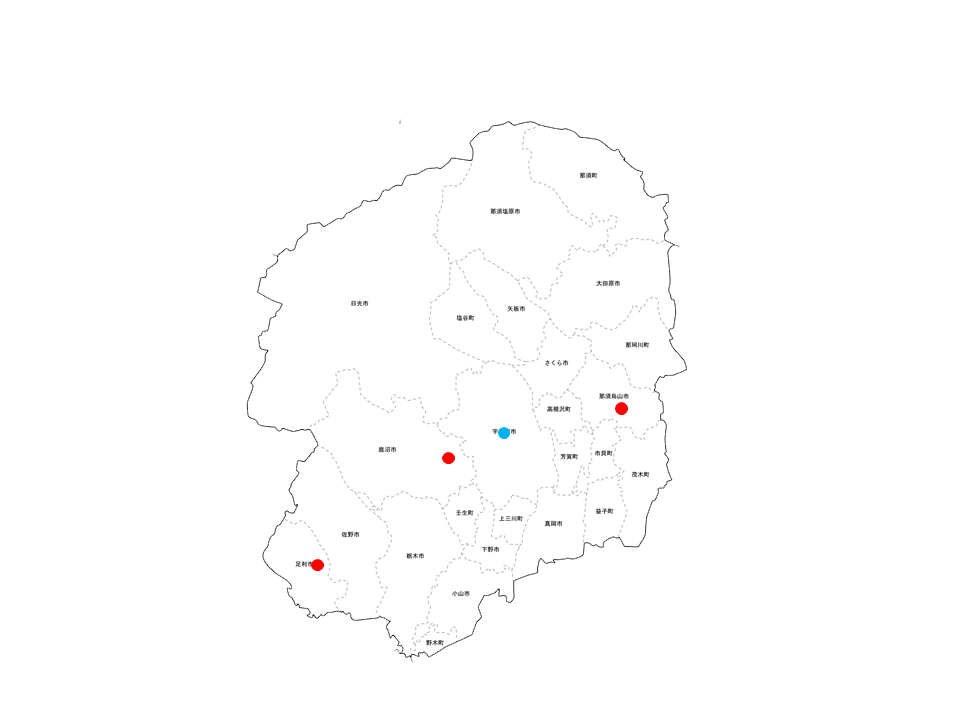

2025 .1.24

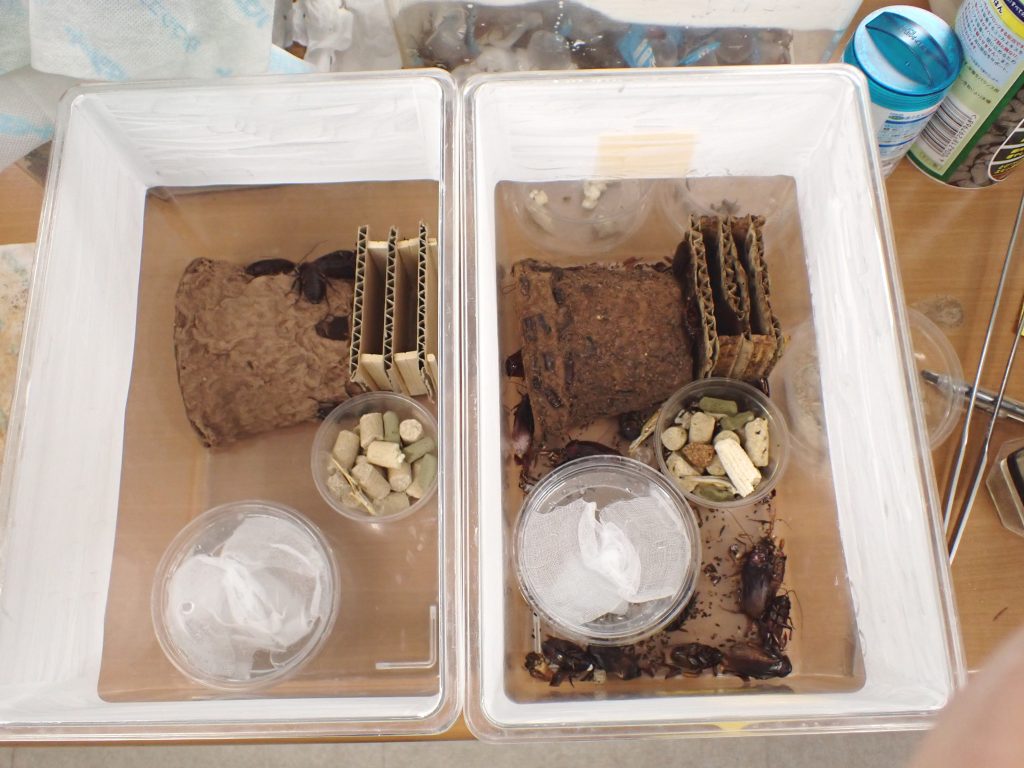

キョウトゴキブリ床替え

Cleaning of the breeding case of the Asiablatta kyotensis

一時嫌な減少が垣間見えたのですが現在は良い感じで増えてきました.

餌もこの容器では1週間で食べきるほどまで増えてます.

シェルターもふやけてます.

タッパー内も走り回ってます.

沢山いるって幸せですね.

小さな幼虫は水容器の水苔内に多く潜んでます.

いつものようにザラ~と移すと,

糞がこんなに溜まってました.

でも,サラサラなので見た目は汚くはないです.

終わりです.

清潔感イッパイ.

2025 .1.23

木になる木とアオダイショウ

Rain tree and Japanese ratsnake

昨年3月に発芽した木がこんなになりました.

せっかくなんでアオダイショウ君と自動撮影したのですが逃げにかかっていたので撮り直し.

今度は収まってますね.

日本では木になる木として有名でモンキーポッドともいいます.

これはハワイで撮影した日立のとは違う場所で撮影した物ですがこんな感じ.

このまま放置すると屋根を突き破りそうなので,剪定(といっても切るだけ)と挿し木をしました.

サッパリ.

切った幹は5等分して水切りと断面のV字カットしました.

時期が良くないですが根が出ると良いです.

2025 .1.22

コマダラゴキブリ♀死亡

Death of female Rhabdoblatta formosana

昨年の夏に若齢幼虫で到着した仔たちが成長して沢山子供を産み死亡してました.

発見早かったので腐敗しておらず綺麗です.

寿命は半年くらいでしょうか.

ありがたく標本にしました.

密度が高いと繁殖し難いのでしょうか.

この幼虫たちに期待です.

2025 .1.21

Lucihormetica verrucosa床替えと前胸背板

Cleaning of the breeding case of the Lucihormetica verrucosa and pronotum

4ヵ月ぶりの床替えです.

クヌギマットも入れたときの半分ほどに減り,糞も多く混ざっています.

右から左に移します.

本種は幼虫もそこそこ大きいので,100均篩でも引っかかり楽です.

終わりです.

ここで面白いものを見つけました.

前胸背板ですが,左は雌,右は雄.

ちょうど雄の目玉のところが抜け落ちて穴が開いてます.

一体構造化と思っていたのですが,骨格生成の際は違う造になっているみたいです.

こちらは生体の前胸背板.

こうして見ると前胸背板コレクションも面白いなと思います.

2025 .1.20

ボールパイソン入浴

Bathing Python regius

水容器ほひっくり返し,ケース内が水につかったのでついでに入浴させました.

嫌がるかと思ったのですが,まんざらでもない様子.

水温は少し暖かい程度のお湯を入れてます.

30分経ってもそのまま.

そうなんだな~と納得しました.

これからは定期的にお湯浴させようと思いました.

2025 .1.17

ワモンゴキブリ白眼×黒眼の途中経過

White-eyed and black-eyed Periplaneta americana in the process of crossbreeding.

いくつか卵鞘採れていますが羽化率悪いです.

産んでいるのは白眼♀ではなく,白眼♂×黒眼♀の♀.

今のところ全部黒目.

もう一回交配させないと分からないのですが.全部雌だと交尾出来てない可能性がありそれで終わりです.

若齢幼虫でも拡大すれば雌雄わかりますが,小さく面倒なのでもう少し大きくして確認したいと思います.

雌成虫が死亡直後で見つかれば解剖して精子あるか確認できるのですが,直後を見つけるのは難しいです.

そろそろ寿命も近そうなので生きているうちに解剖するか悩ましいところです.

2025 .1.16

ヤエヤママダラゴキブリに懲りずに葉

Gave leaves to the Rhabdoblatta yayeyamana again.

あれだけいた幼虫から取れた幼虫は10匹余り.

それでも,一度産まれると死亡することなく今のところすくすく育っています.

そうなるとやはり葉物を与えたくなり再開しました.

今回はいつもの周りに生えている木からとったものと,名称不明の多肉植物,水中に潜るゴキブリが食べると考えアナカリス.

結果は,名称不明の多肉植物食べました.

アナカリスは,水中に入れないとダメなようで萎れてよくわかりませんでした.

レモンの葉は食べないですね.

相変わらず好みがわかりません.

2025 .1.15

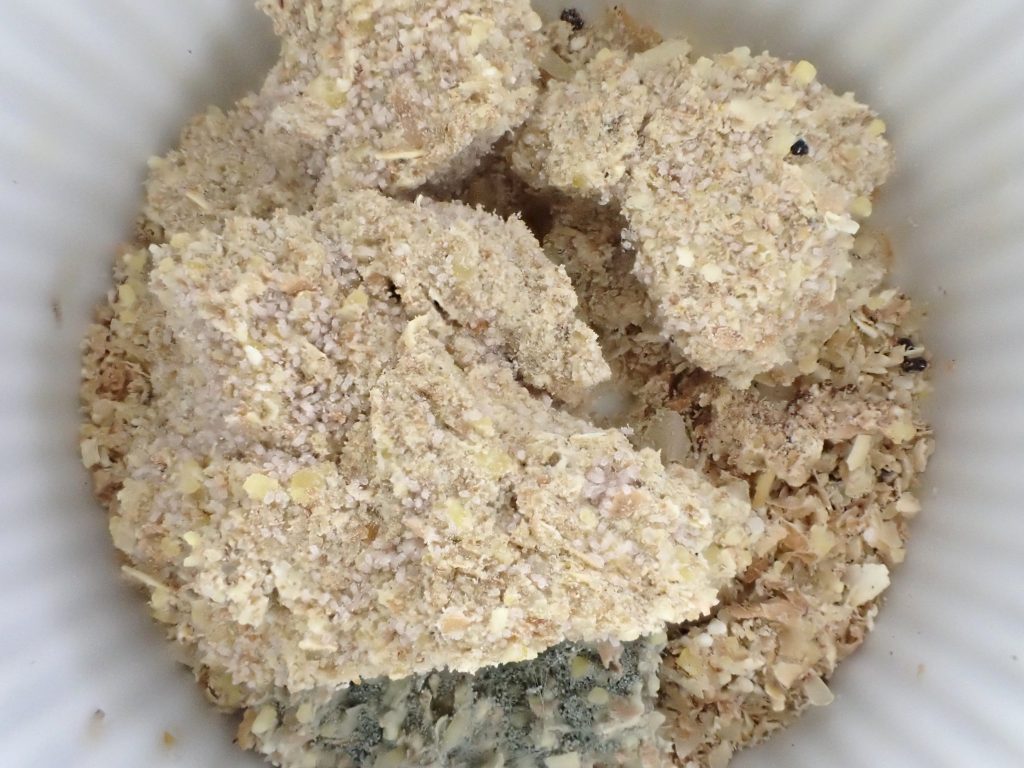

飼料に発生するダニ

Mites on feed

ヒメマルゴキブリのカップを使った飼育です.

固型飼料の摂食される速度よりダニの繁殖速度が速いとこうなります.

飼料の表面がぼそぼそして浮き上がったように見えます.

拡大.

ケナガコナダニです.

この中にツメダニが少数混ざっているはずです.

2025 .1.14

産卵しないワモンゴキブリ

American cockroach that does not lay eggs

幼虫2匹もらい運よくペアとなったので普通に増えると思ったが,成虫になって数か月たつが一向に産まない.

仲良しのように見えるのだが・・.

ごくたまにあります.

2025 .1.10

アカズミゴキブリ頭部

Head of the Periplaneta kijimuna

樹皮の穴から顔を出すアカズミゴキブリ幼虫.

まわりに白く見えるのはトビムシ.

意外と逃げなかったです.

2025 .1.9

Archimandrita tesselata羽化

Archimandrita tesselata emergence

羽化してから時間もあまりたっていないと思います.

綺麗ですね.

そういえば本種の取引で田中さんと付き合い始めました.

思い出の種です.

脱皮から2時間後.

12時間後.

17時間後.

前胸背板の模様がこんなに黒いとは認識してませんでした.

24時間後.

まだ,完全に着色で来てません.

36時間後.

飼育容器に戻しました.

まだ,見分けがつきますが,後は皆と仲良くしてもらいます.

2025 .1.8

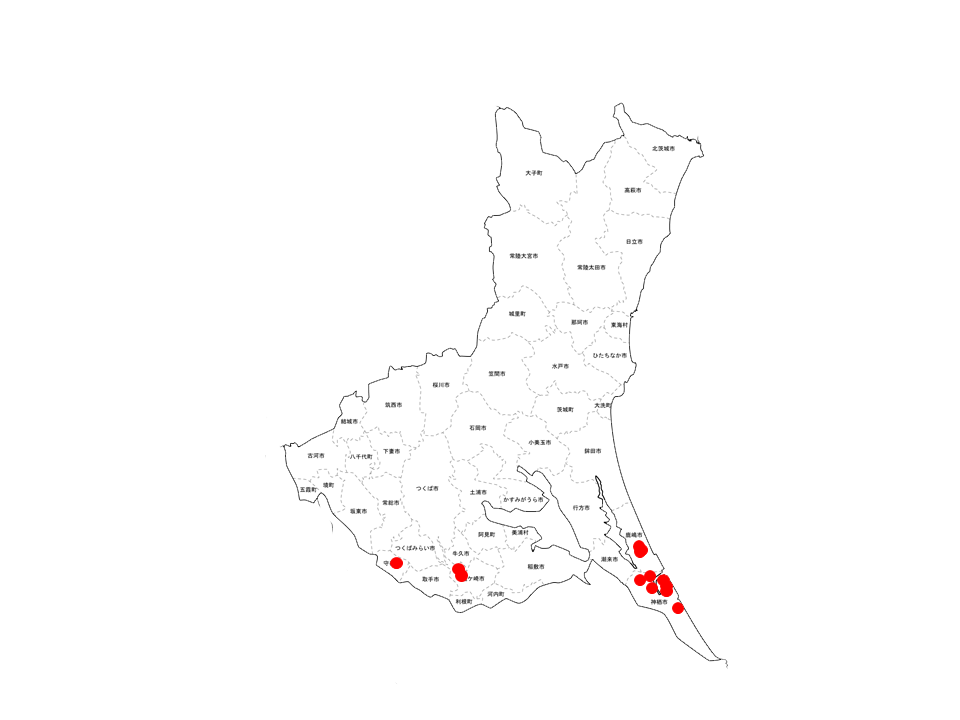

ヒメチャバネゴキブリも窮地

Blattella lituricollis are also moribund state

2022年に採集された与論島のヒメチャバネゴキブリだが,これもこの前のモリチャバネ同様幼虫が出なくなっている.

成虫の死骸の数に比べ幼虫が明らかに少ない.

わずかに残る幼虫.

掃除しましたがスッカスカ状態です.

本種もモリチャバネゴキブリ同様おかしくなることが稀に発生します.

過去には

モリチャバネゴキブリ

ヒメチャバネゴキブリ

モリゴキブリモドキ

で経験しています.

気を付けましょう.

2025 .1.7

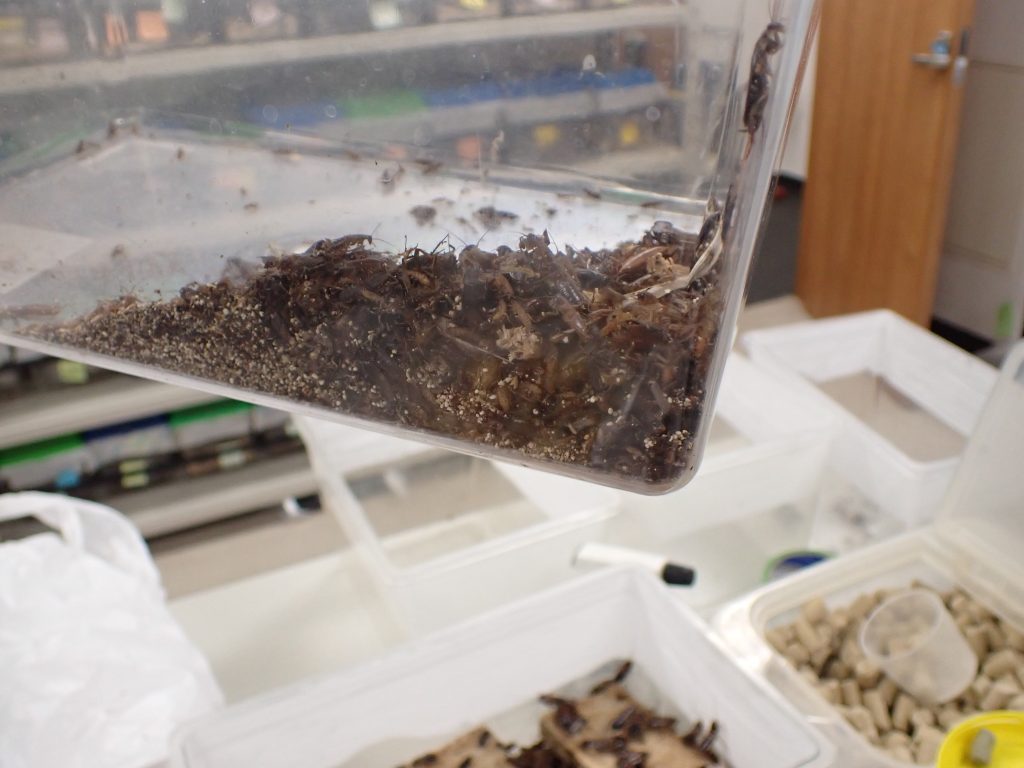

Aeluropoda insignis床替え

Cleaning of the breeding case of the Aeluropoda insignis

数が多いので出る糞の量も多いです.

給水器も変な汚れ方をします.

分泌物を付けているような汚れです.

これだけいるといろんな状態の虫体がいます.

作業開始.

大きさといい動きといい良い昆虫です.

ただ,独特の匂いがあるのでこれが苦手という人もいるようです.

終わりました.

2025 .1.6

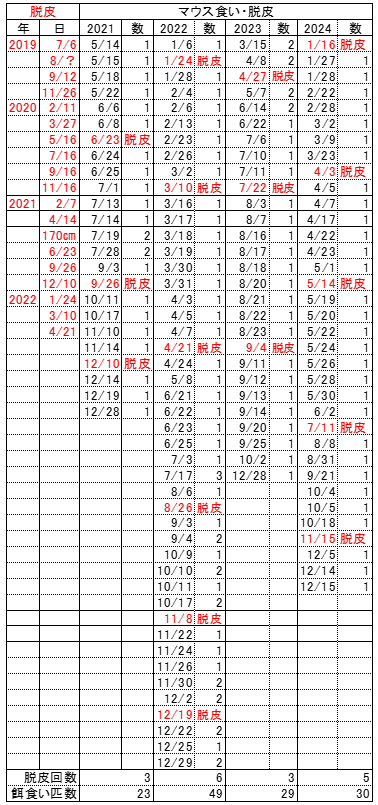

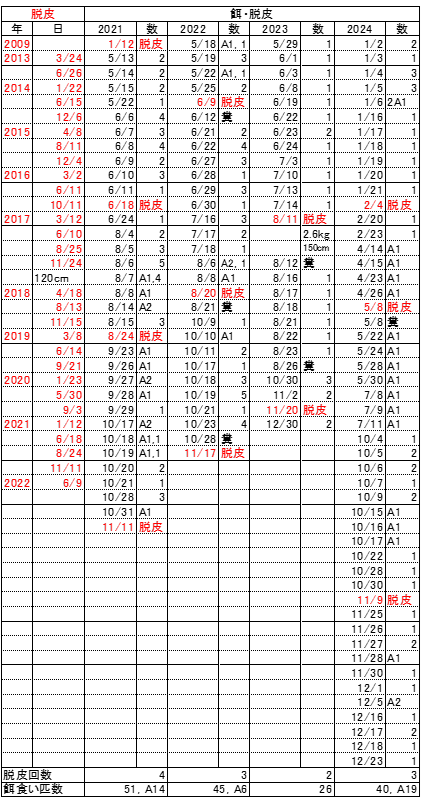

ヘビの餌食い記録

Snake feeding records

今年の正月休みは長くて良かったですね.

昨年から溜まっていたやることがほとんど解消されスッキリとした今日を迎えることが出来ました.

さて,ヘビ年にちなみこちらで長期間飼育しているヘビ2種の餌食い記録をご紹介します.

左はアオダイショウ.

右がボールパイソンです.

脱皮の行は脱皮だけの記録です.

それ以降はマウス食いと脱皮です.

糞はアオダイショウは頻繁なので記録していません.

ボールパイソンは人様の糞をした日の記録です.

記録は途中からで小さな糞は記録してません.

餌食いは,毎日与えて食べた日と量ではなく,食べたそうな(雰囲気わかりますかね)時に与えて食べた量です.

ただ,基本的にはほぼ毎日観察して入れたけど食べないといった日もかなりあります.

なので,これ以上は食べると思います.

数字は匹数,Aはマウスでもリタイヤ級の大きなサイズを表します.

こういった記録があると,今の状況が病的なものなのかなど参考になることが多いです.

毎日わずかな時間で出来るので記録に残すことをお勧めします.

2025 .1.1

2025年元旦

Happy New Year!

あけましておめでとうございます.

本年もどうぞよろしくお願いします.

2024 .12.27

水容器でありがちな失敗

Common mistakes with water containers

コマダラゴキブリのケースです.

餌がの追加等やることはありますがそれよりも大問題が発生しています.

分かりますか?

水容器の水苔の色が白い.

乾いているんです.

水がないだけならケース外からの観察でわかるのですが,このように水はまだ入っているのにガーゼが吸わなくなり乾くことがたまにあります.

ミズゴケを除くとこんな感じ.

少し湿ってはいますが乾燥は時間の問題.

ちなみにこちらは新たにいれた水容器.

違いが分かるでしょうか.

水の日常管理は,水容器を横から見て水がなくなっていたら交換なのですが,この状態だとまだ入っていると判断し,水がなくなるまで放置しがちです.

そうなると,水切れから1週間以上気が付かず壊滅状態になります.

私も過去に数回やっております.

まあ,20年近く飼育して数回なので頻繁に起こるわけではないですが,貴重な種が飼育不能になることもあるので気を付けましょう.

と言う分けで,2024年も残りわずかとなりました.

ゴキブログチャンネル共々見て頂き有難うございました.

本ブログの今年の更新は今日で最後です.

来年はゴキブリの次に好きな(他にもいろいろいますが)ヘビの干支です.

いろいろ変な企画をしています.

どうぞよろしくお願いします.

2024 .12.26

ヨロイモグラゴキブリ♂死亡

Macropanesthia rhinoceros ♂ died

ついに最後の♂が死亡しました.

いろいろなペアから産まれた幼虫をペアリングしていたので年齢が分からず,寿命かどうかが分からないです.

このような長寿のゴキブリは個体管理をちゃんとしないとさっぱりわからなくなります.

ペアだと思っている相方の♀は潜りっぱなしで未確認.

落ち着いたら掘り返してみます.