ゴキブログ一覧

2007 .8.16

脱皮殻を食べる 2

共食いをして,さらに脱皮殻を食べる節足動物は他に何がいるのだろう.

私が飼育している中ではムカデぐらいか.

カマキリは脱皮殻を食べるのであろうか?真面目に飼育した事がないが余り見た事がないような気がする.爬虫類の餌にしているコオロギは共食いはするが,脱皮殻を食べるか?これも余り見た事がない.

そこでムカデの脱皮.こうゆう瞬間を見るとどんな生き物でも,命がけで生きているとつくづく思う.

2007 .8.15

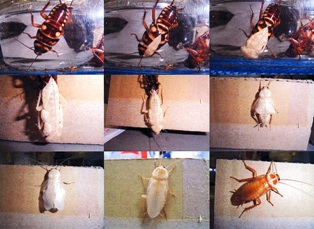

脱皮殻を食べる

脱皮は昆虫にとって生死をかけた一大イベントである.その為クワガタなどの甲虫類・ガ類等は,蛹になる際,繭状の安全地帯を作り,その中で蛹化,そして成虫になる.

しかし,今盛りの蝉やトンボなどは普段潜んでいる安全な泥中や土中より危険が一杯の地上で成虫へと変化を遂げる.それ故その時間帯は外敵が活発に行動していない明け方であったり夕方であったりするのではないかと思う.

ゴキブリはどうか?一般的にゴキブリは集団で生活をおこなう昆虫である.生息密度が低くなると成長が遅くなる生き物である.その為,脱皮も皆が周りにいる状況で行われる.時間帯もいつ見ても白いゴキブリがいるので,特に決まった時間はないと思われる(きちんと調べて報告したい).この時生息環境に十分な栄養と餌が足りないと,脱皮の瞬間をつき仲間に食べられる.共食いである.

ムカデやクモ類はまとめて飼育していると頻繁に行っているが,昆虫で共食いをする種を思い浮かべても余り思い出せない.私が飼育した昆虫ではカマキリ類とサシガメぐらいか.

と言うわけで,話が分からなくなってしまったが,大方の昆虫は脱皮殻など食べないような気がするがどうであろう.そんな中ゴキブリは結構食べている.

チャバネゴキブリは腹部と脚を残して後は食べてしまう.

トルキスタンゴキブリも同時期に脱皮したが同じ様な部位を食べ残している.

2007 .8.14

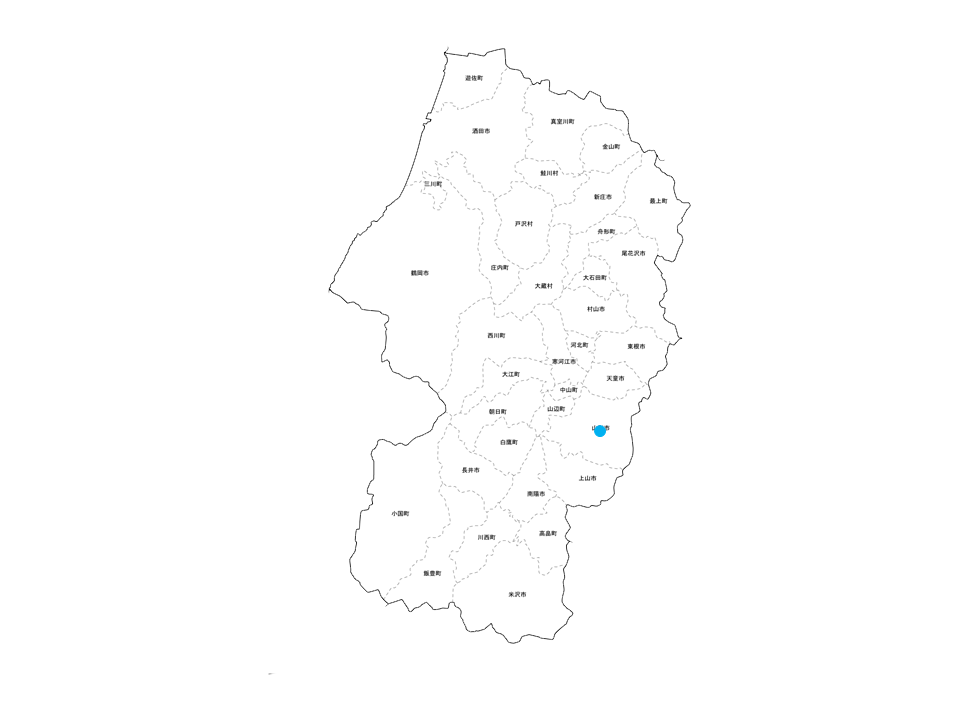

チャバネゴキブリ脱皮

Periplaneta属は大型の由縁か脱皮に結構な時間が要していたが,一番身近なチャバネゴキブリはどうであろうか?小型ゆえに結構早いと思われる.

そこで,脱皮直前の終齢幼虫を別様器にとりわけ,観察した.

完全に脱ぎ捨てるまでに要した時間は約18分.(写真左上から左下まで)

次に向きを変え翅が完全に伸びきるまで約13分(写真下左から2番目まで)

右下の様に翅がきれいにたたまれ,色づくまで約2時間(右下写真まで)

全てに要した時間は約3時間,コワモンゴキブリの半分以下となった.

小型の為予想していた通り早い脱皮となった.

脱皮が始まり完全に古い骨格を脱ぎ捨てるまでの間がやはり無防備であろう.

この時間だけ比較すると,

コワモン30分.

チャバネ18分.

トータルの時間から比較すると,コワモンもかなり頑張っているようである.

2007 .8.13

オレンジヘッド 幼虫

先日紹介したEublaberus属の2種の幼虫を紹介する.成虫も似ているようで似ていない.しかるに幼虫はどうか,やはり似ているようで全然似ていない.distantiの方が艶が濃く,前・中・後胸背にハッキリとした黄色のスポットが入る.幅に関しては同じ齢でも初期と後期で形態が変わる為,比較の対象にしない方が良いと思う.

こちらがprosticus.

よく見るとdistantiと同じ位置に,前・中・後胸背に黄色のスポットが入るが,非常に薄く,よく観察しないと分からないと思う.

しかし,両種とも幼虫は人の手を恐れないようで,ケージに手を入れておくと袖の中まで登ってくる.

両種とも卵胎生で,現在prosticusどんどん子供が生まれている.

2007 .8.10

オレンジヘッド

現在日本国内に流通している『オレンジヘッド』は以下の2種のようである.

・Eublaberus prosticus Erichson 写真左

・Eublaberus distantii (Kirby) 写真右

両種とも前胸背板には人の顔のような模様が浮き出る為,ユウレイゴキブリとも呼ばれているようである.

Distantiiの方がprosticusより大きくなり,全体的な色合いも淡い色彩である.

顔のおもしろさから行くとprosticusの方が優っている.

Distantiihaは現在幼虫しかいない為,標本で勘弁して下さい.

見ていて飽きない.

前胸背に顔が出るゴキブリは他にもArchimandrita属やBlaberus属が有名である.

2007 .8.9

なぜムカデがでるのか?

普段の餌はコオロギの終齢をあげているが,たまにメニューを変えてゴキブリを与えている.今回はクロゴキブリ中齢幼虫を与えた.いつも与えるコオロギの2倍はある.

ムカデやゲジは肉食性である.特にムカデは大きな顎で噛みつく為問題になっているが,家の中のクロゴキブリを食べているのです.いわば益虫の面も持っている.全国農村教育協会発行の『野外の毒虫と不快な虫』には床下に多く生息しているカマドウマを食べているアオズムカデの写真がある.

ムカデが室内に侵入してくる箇所は,殆どが床下から来ると考えられる.マンションの場合は床下と繋がっている箇所は殆ど無い為,その箇所を見つけられれば,侵入対策出来ると思う.しかし,一戸建ての場合は外部と繋がっている箇所は無数にある為,侵入箇所を塞ぐのは不可能である.従って駆除は非常に困難な事が考えられる.

床下や室内の餌になる昆虫を減らす.建物外周の整理整頓を行い,潜み場所を無くす.等を実行しながら出るものはその都度対処した方がよい.

長目のピンセットを用意しておき,つまんで適正に処理する.

一番下が普通のピンセット(ダニうかし兼用)

上の2本が野外採取や,日常ムカデを扱うピンセット.

竹製や木製の方がムカデの体には傷が付きにくそうだが,そんなものを使うとムカデの歩肢が滑らない為,ピンセットから外す事が出来ず,ピンセットを登ってきて噛まれる.ムカデには使わない方がよい.

2007 .8.8

オオムカデに付くダニ

私を噛んだムカデである.父島産.

野外から採集してきたばかりの個体は,特にダニが目立つ事はないのだが,飼育していると体表にダニが目立って付着する.これを取るのに巷で噂されているアイテムや,甲虫用のダニ取り剤を各種使ったが駄目であった.従って現在ピンセットでつついてダニをうかせ,すかさず粘着綿棒ですくい取るのだが唯一の方法となっている.

なぜこんなにも吸着力が強いのか?

拡大してみると腹面に吸盤らしきものが確認できた.食いついて取れ難いのではなく,コバンザメのようにくっつく構造になっているようだ.

2007 .8.7

オオムカデ刺咬

我々の仕事は害虫の駆除であるが,研究の為飼育していると,やはり愛情が湧いてくる.このオオムカデも15㎝ほどに成長し,ぷりぷりに太ってきている.そろそろ交尾をさせたいと考えているが,♂♀よく分からない.

オオムカデ類の餌の取り方は大きく分けて2通りあると思う.

一つは目の前を獲物が通過したとき,頭部に近い歩肢(足)と大顎(顎肢)で素早く補足し,毒を打ち込む方法.

二つ目は,ムカデは警戒すると,最後尾の歩肢対を持ち上げて移動する.これに触れると瞬く間にこれに捕捉され,頭部が尾部を軸に反転してきて『ガブ!』とやられる.

頭部に気をとられているとこの様になる.噛まれた直後.

結構痛い.しかし,オオトビサシガメに刺されたときの方が強烈に痛かったと思う.

約2週間後.

2007 .8.6

森の家族 エサキクチキゴキブリ

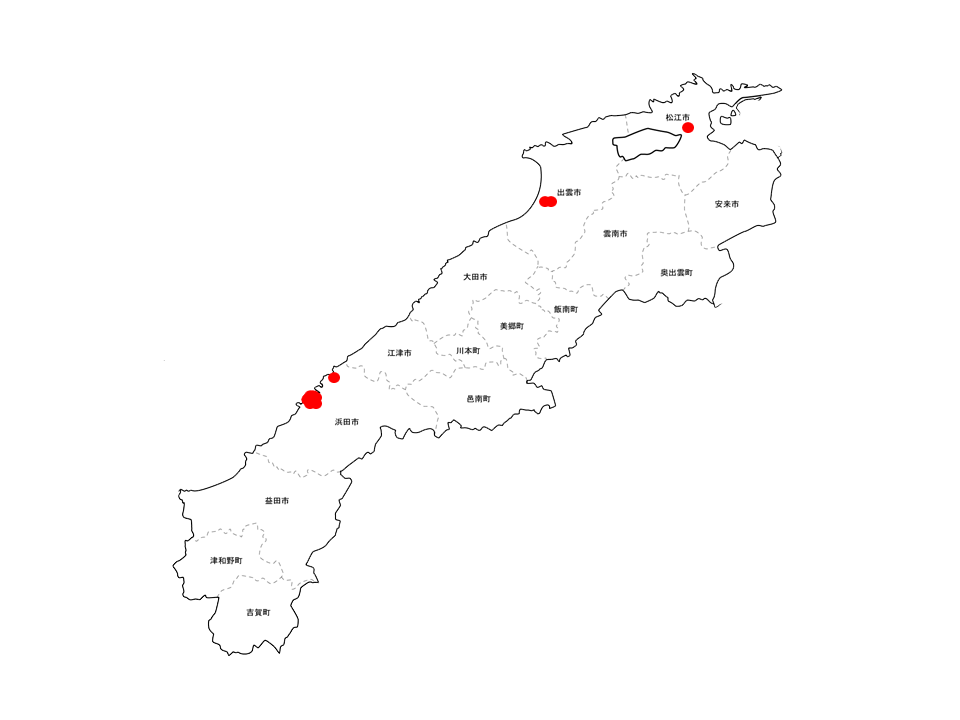

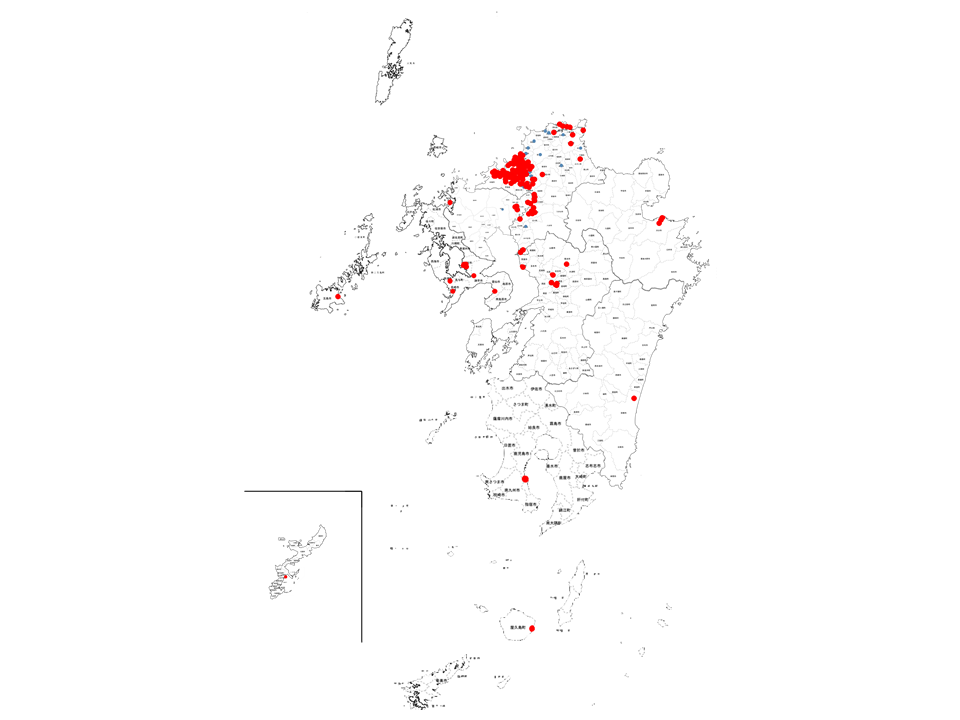

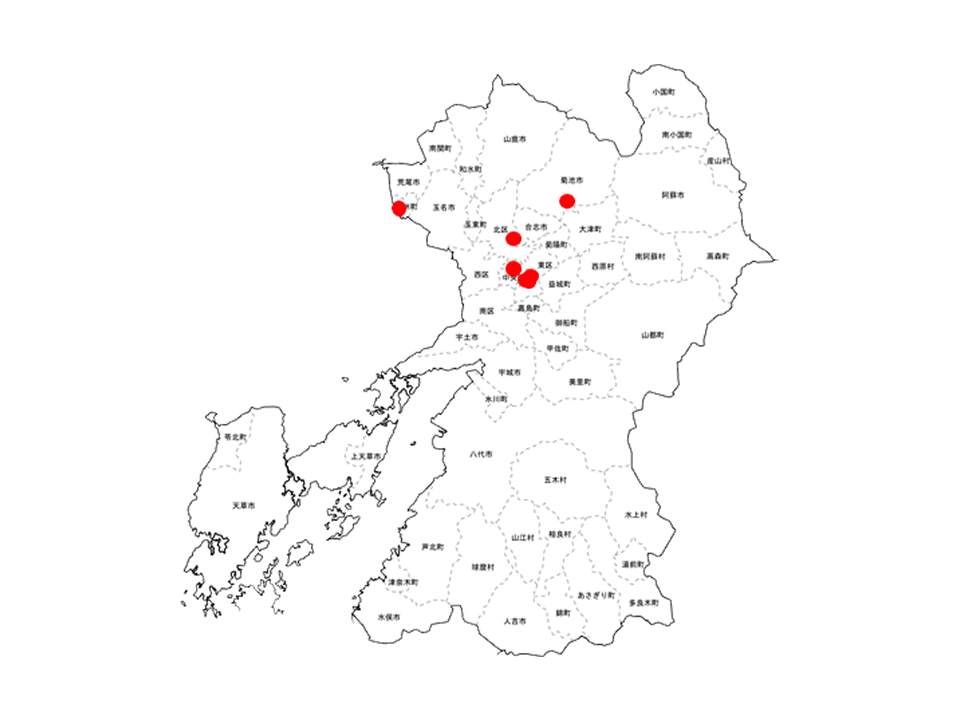

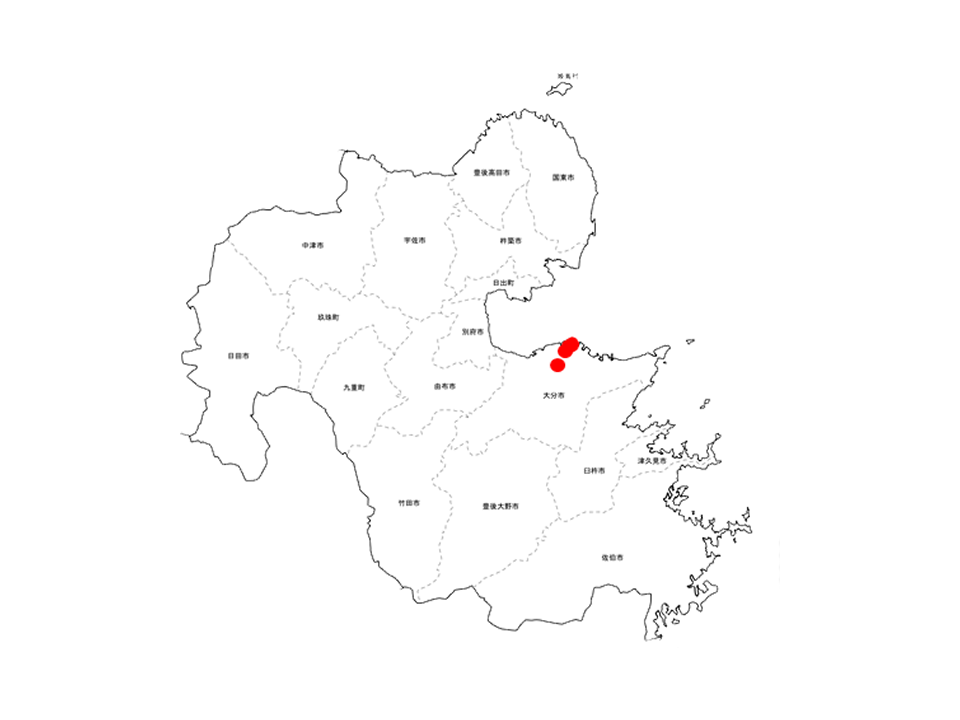

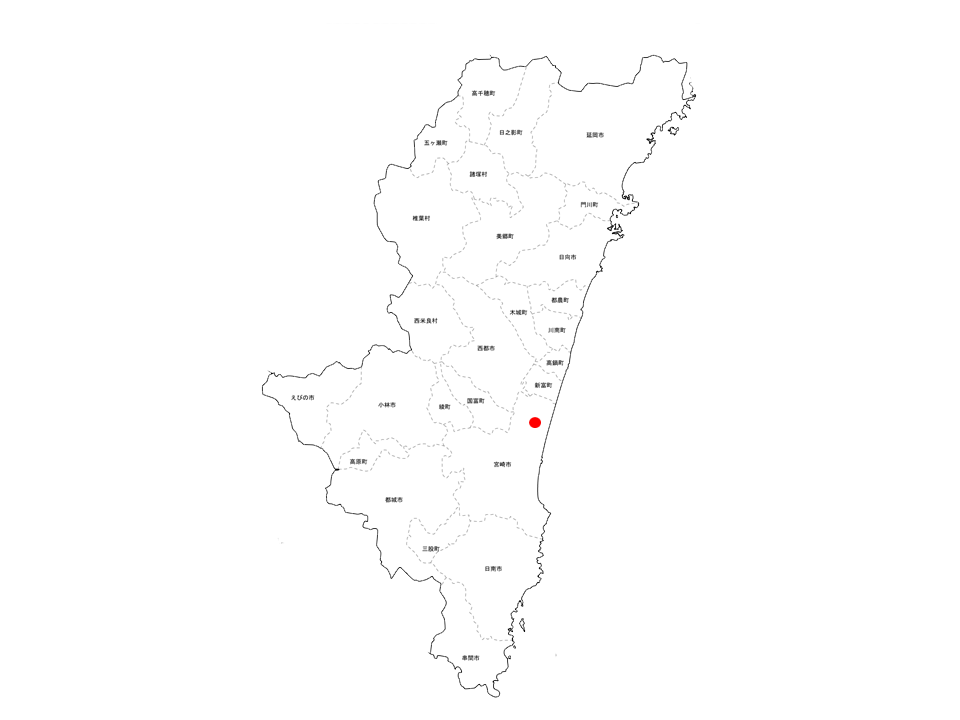

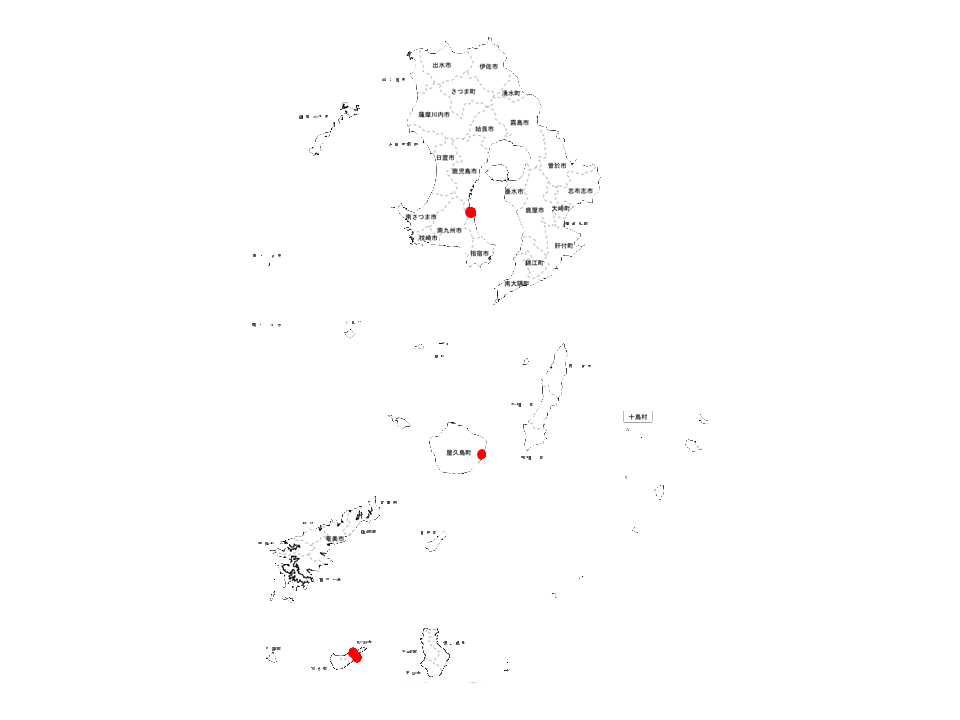

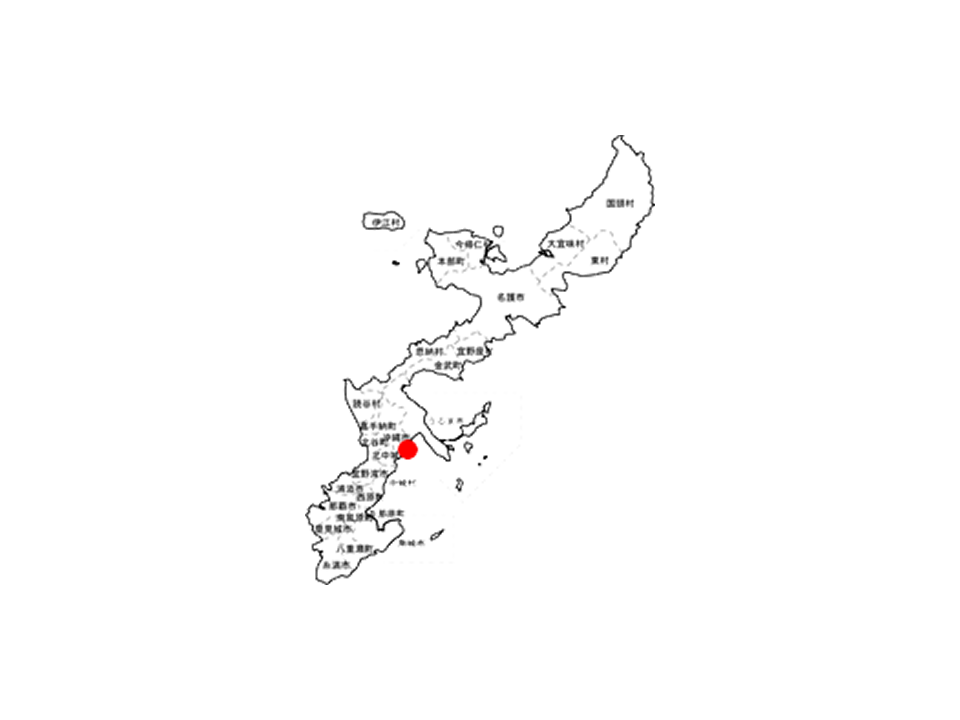

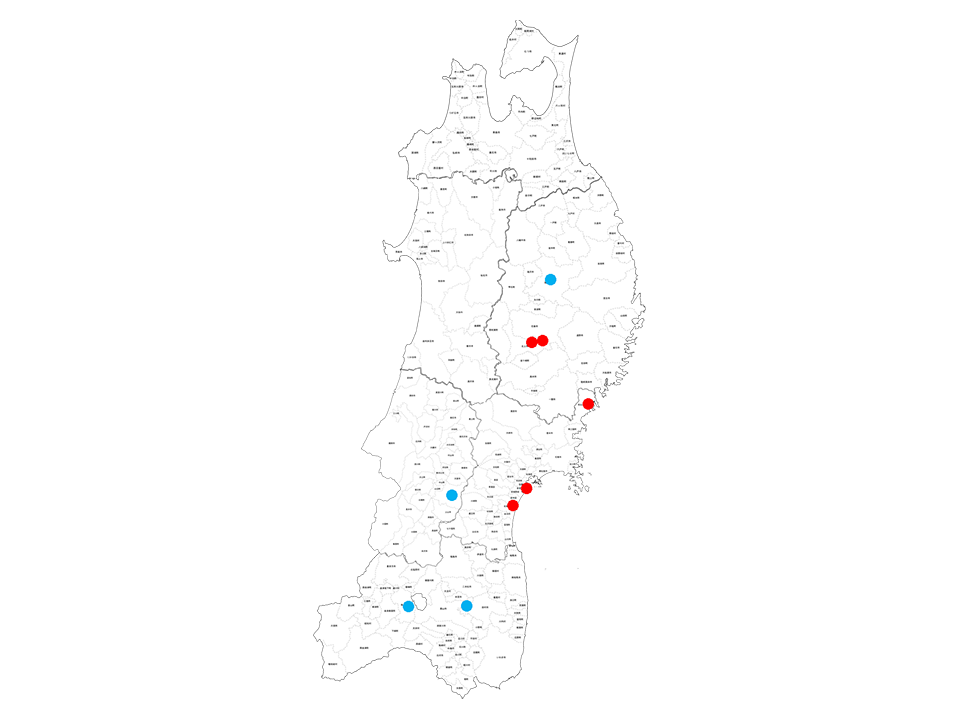

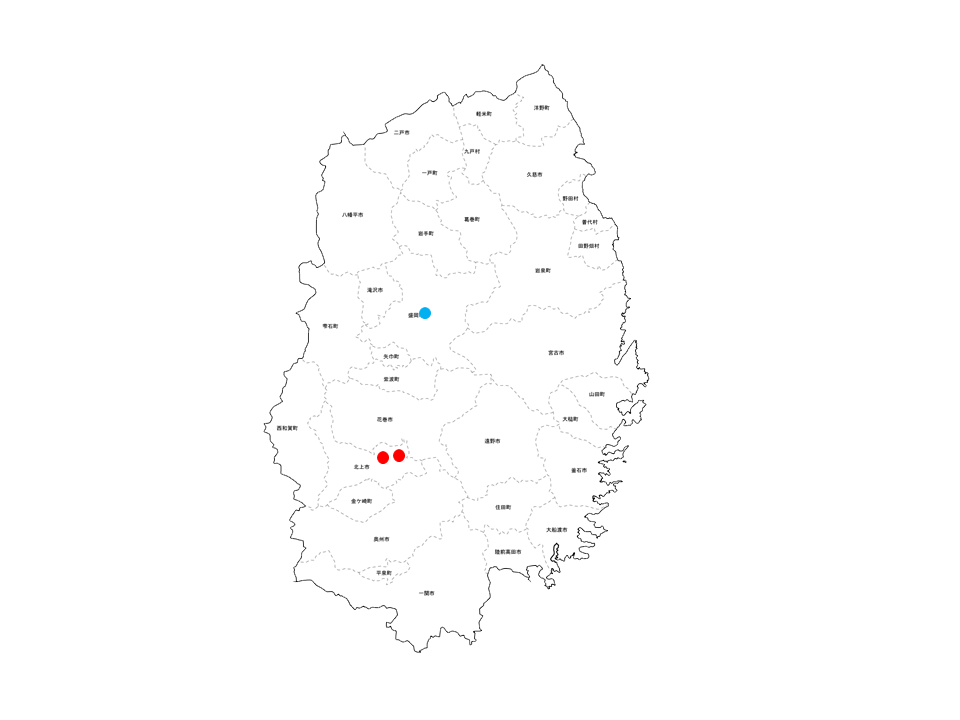

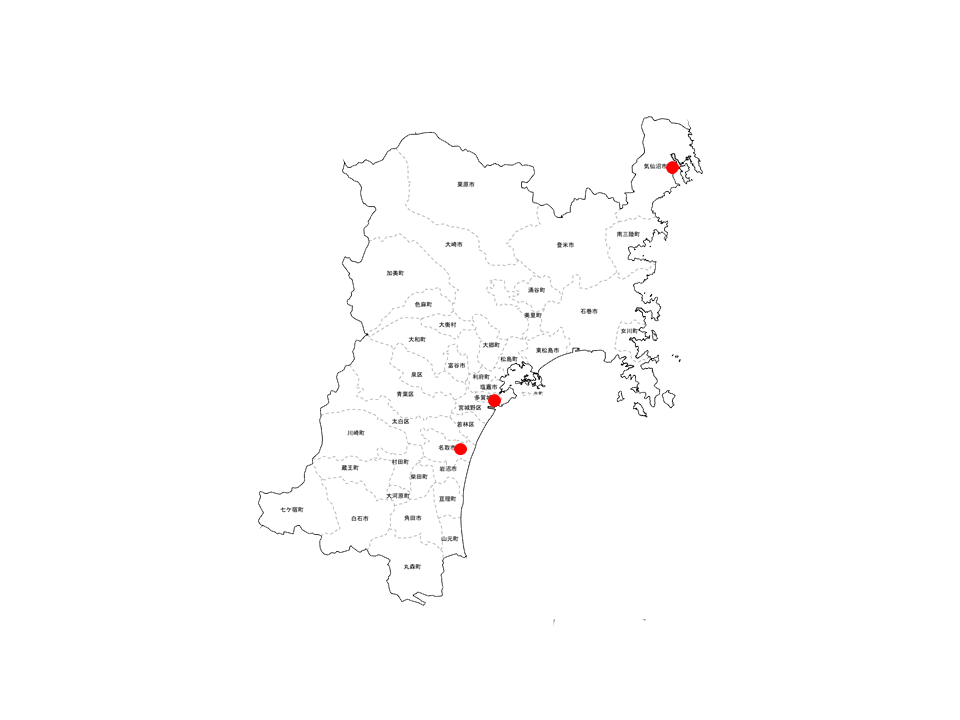

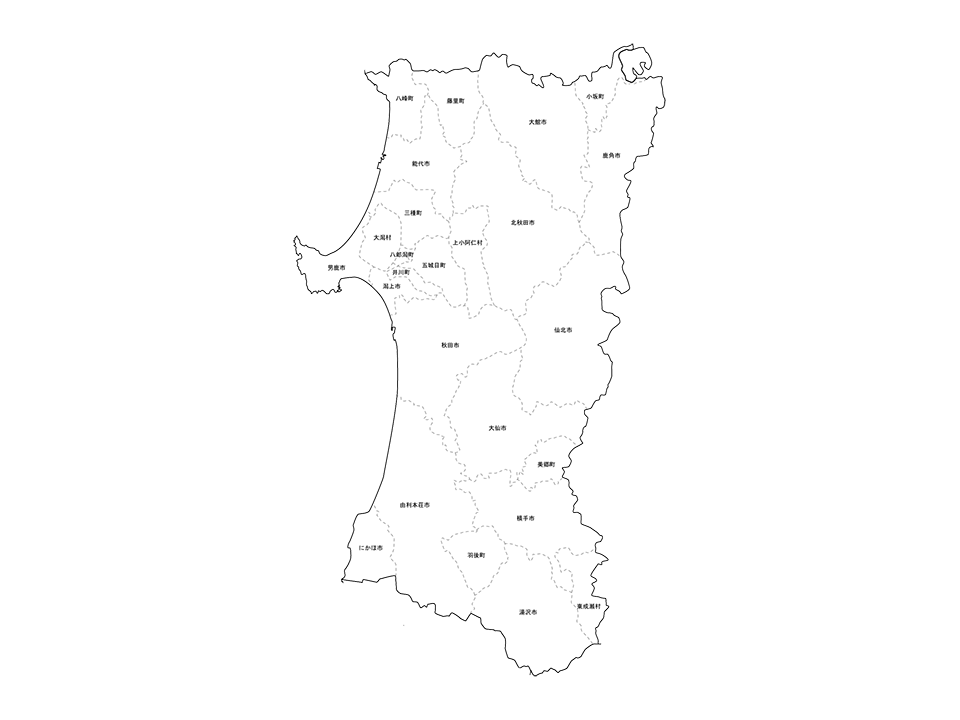

エサキクチキゴキブリSalganea esakii Roth はオオゴキブリ同様倒木の分解者として森に生活している.しかし,分布は九州から屋久島までの限られたエリアである.

翅が退化し痕跡しかない為,清潔??そうに見える.

私が飼育している個体は,今年,友人が屋久島に行った際, 捕獲してくれたもので,まだ飼育歴が浅く生態がよく分からない,また殆どが材中にもぐって生活している為,姿も殆ど見る機会がない.よってよく分かるまでは,ご紹介のみ.

初齢幼虫.

本種はオーストラリアに生息するヨロイモグラゴキブリ(Macropanesthia rhinoceros)の様に育児を行うと言われている.幼虫はシロアリのように白い.何齢まで白いか繁殖したら調べてみたい.

2007 .8.3

イエゴキブリ卵鞘

産み落とす方法はワモンゴキブリ等を代表するPeriplaneta属と同様に,物陰に唾液等により動かないように付着させる方法をとる.長さは12㎜内外.外見はトビイロゴキブリに大きさなどにている.

写真中央のように付着させる.右端に見えるように産み捨てたものは殆ど孵化せず,仲間に食べられてしまう事が多い.

産卵中の♀.

2007 .8.2

イエゴキブリ Neostylopyga rhombifolia (Stoll)

ゴキブリ駆け出しの頃は,何とも気色の悪い色彩だと思っていたが,ゴキブリを知ってくると,稀少な種だけあってきれいに見えてくるから不思議な物だ.

しかし,なかなか捕まえることは出来ない.

ゴキブリ研究家のI女史より親を頂き,やっと繁殖しだした.

軌道に乗るまでは,結構色々と苦心した.

飼育してみての感想は,ニオイがPeriplaneta属よりくさい.

体がもろい(簡単に脚が取れてしまう).

増え始めると,急激に増える.

ワモンゴキブリの様にタフではなく,屋外種の様にどこかもろさがある気がする.

沖縄でも最近見かけなくなったと聞いており,見た目は強烈に不快害虫になるかも知れないが,このハデな黄色と黒のコントラストはどこか「色男,金と力はなかりけり」とでも言いたげな,実は弱い昆虫なのかもしれない.

2007 .8.1

マウスとクマネズミ子供

ネズミ駆除は,侵入対策,粘着シート・捕獲箱による捕獲や,巣の撤去等の複合的な作業により行われる.

すると巣を暴いたときに生後間もない幼獣が良く捕獲される.

クマネズミ飼育ケージ内で,子育てをしているケージがあるときはそちらに入れるのだが,今回良い状況のクマネズミ夫婦がいなかった為,たまたまハツカネズミが子供を育てていたので,そのケージに入れてみた.

白い中に茶色が2匹仲良くお乳を飲んでいる.

ネコが子犬を育てる等,科が違っても育てるぐらいだから,大して珍しくもないのであろうが,この様な状態を間近に見るとやはり感動してしまう.

2007 .7.31

カマアシミギワバエ亜科 Ochtherinae

営業所より変わった昆虫が送られてきた.

カマキリのような脚を持つハエである.

カゲロウの仲間に同じ様な脚を持つ「カマキリモドキ」がいるが,

本種の方が脛節が太く,力強く感じられる.

本種の含まれるグループはミギワバエ科で,多くのミギワバエ科幼虫は水中の腐食植物質や微生物を食しているが,本種幼虫はユスリカなどの幼虫を,成虫は他の昆虫を捕食しているらしい.

成虫口器周辺の拡大である.

顎のような物は無く,どの様に食べるのか非常に気になる.確認できればまた,その様子をご紹介したい.

引用文献

田中和夫(2000)屋内害虫の同定.(2)双翅目の科の検索表.家屋害虫

2007 .7.30

ヤエヤママダラ 幼虫

1齢幼虫の体長6㎜内外.本種は卵胎生であるがゆえ卵鞘を体内で保護し,脚の生えた幼虫を産む.その数は飼育環境が複雑なのでは数えたことはないが,一度一旦体外に出された卵鞘が脱落した物を数えたことがあるが,片側50個,2列に並んでいるので,単純に考えても100匹は生まれる.実際今回も沢山いる.

白いのが生まれたての幼虫,その上のスジのある茶色い物が母親の翅.

本種1齢幼虫は国内最大種だけに大きい.チャバネゴキブリの中齢幼虫はある.

マダラゴキブリ科の幼虫は,どれも水が好きで床替えの最中に水中に落ちてしまったが,尾端を水面に出し気持ちよさそうにジッと水につかって動かない.

屋外種の特徴として,人の手を恐れないのか何なのか,平気でどんどん登ってくる.一寸目を離すと袖から中に入ってくる.

2007 .7.27

ヤエヤママダラゴキブリ Rhabdoblatta yayeyamana Asahina

ヤエヤママダラが産仔し,生息密度が高くなったのでプラケ大に移し替えた.

本種は国内のゴキブリでは最大種で,体長はワモンゴキブリをも凌ぐ.

石垣島産♀個体 51㎜

比較(左♂,中ワモンゴキブリ,右♀)

体色(上面から見た目の色合い)も衛生害虫種とは違い落ち着きのある色で,森林内樹皮や落ち葉に紛れると分からなくなる.

動きは意外と素早く,結構飛ぶ仕草はするが,逃走が怖くて自由に飛ばしたことはない.

飼育に関しては,中齢幼虫以降で採集した個体は,F1の終齢幼虫までは比較的簡単に行くが,私はF2まで行かせた事が無く,今回は前回の失敗もふまえ,色々と策を練っている.飼育難易度は私的には難しいクラスに入る.(グリーンバナナとも少し違う,滅びに向かった個体群は何をやってもうまくいかなくなる.)

2007 .7.26

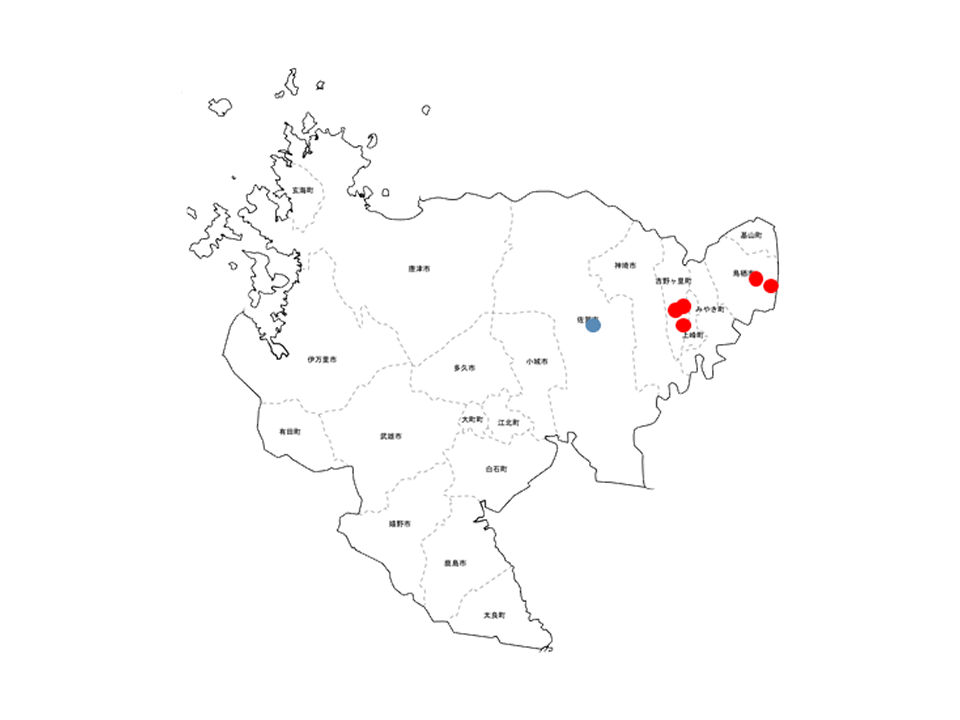

ミナミヒラタゴキブリ幼虫・卵鞘

中齢幼虫です.

本種1齢幼虫は非常に小さく,飼育しているプラスチックケースに,飼育法でも紹介した炭酸カルシウムや,バターの登攀防止剤を塗っておいても簡単に突破し,フタとケースの間に挟んでいる防虫シートに張り付いています.

卵鞘です.小さいです.物に貼り付ける様に産み付けますが,ゴキブリ科の様に隠す行動はとらないようです.

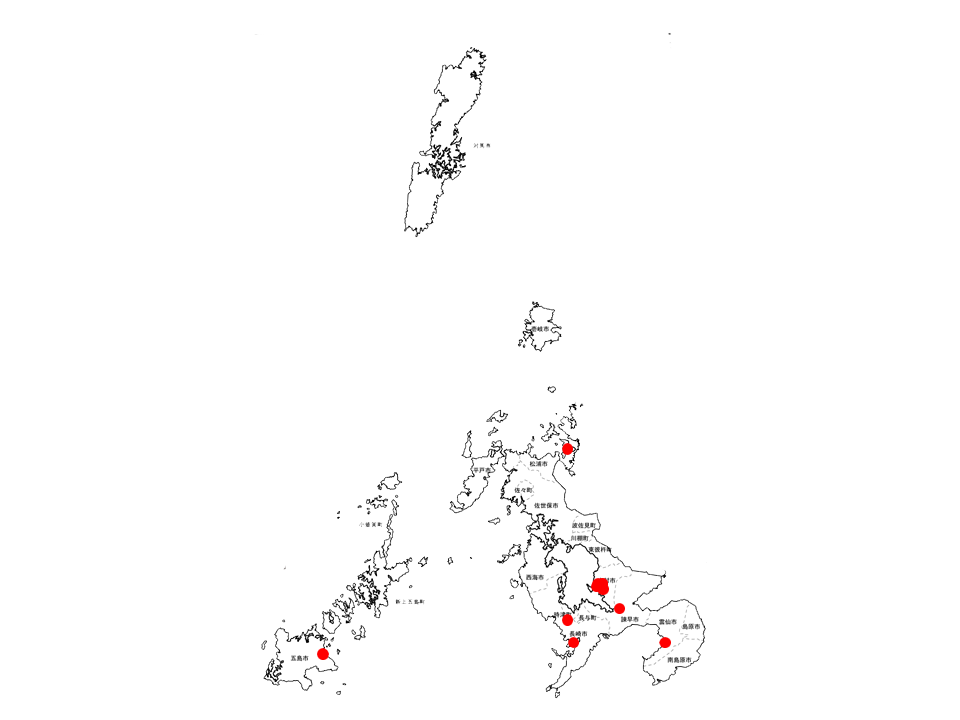

2007 .7.25

ミナミヒラタゴキブリ

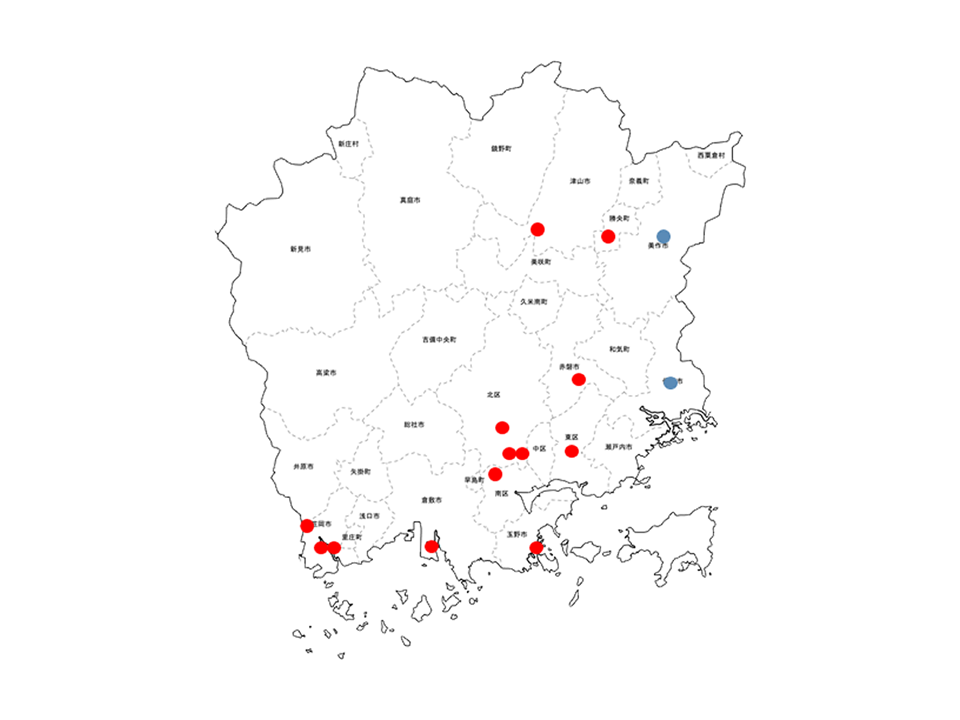

ミナミヒラタゴキブリ Onychostylus vilis (Brunner von wattenwyl)

小笠原父島の林内でよく見かけるゴキブリです.倒木の樹皮の下,ビロウの枯葉等に潜んでいます.本種は沖縄本島,久米島,宮古島,石垣島,西表島などにも生息している(朝比奈正二郎著 日本産ゴキブリ類参照).

父島産

非常に動きが速く,生きたまま捕獲しようとすると,取り逃がすことが多い.ビーディングに限る.ただ,小笠原は何となく捕虫網が使いにくいので,いつも手取りをしている.この種の生け捕りは冬場の動きの鈍い時期に行うのが一番である.

2007 .7.24

ブラーミニメクラヘビRamphotyphlops braminus.

殆ど見る機会がないのがこちら,ブラーミニメクラヘビRamphotyphlops braminus.

探してもなかなか見つからない.側溝に落ちていると思っていたが,ミミズしか出てきたことがない.

本種は小笠原では外来種とされている.分布は熱帯・亜熱帯で本土でも九州以南に分布.

見た感じはミミズ,手にのせると尾部の突起を手に食い込ませるような感じで,何となく不快な感じがする.しかし,ちゃんと鱗はあるしミミズでないことはわかる.

これがその突起.鱗も見て取れる.

拡大ついでに頭部も.眼らしき物がある.

本当に小さい.

2007 .7.23

オガサワラと名は付いているが,広域に分布している.

2月に父島に渡島したときは街中より山中で多く見たが,今回は夜,建物の壁に多く張り付いており,ホオグロ2に対しオガサワラ8ぐらいの割合で見かけた.

動きはホオグロの方が素早く,捕まえようとして逃げるのはホオグロ,捕まってしまうのがオガサワラ.そんな感じで少し鈍い感じでそこがまたかわいいと思うのです.

スリムで清楚な感じがする.(父島産)

物に貼り付けて産卵(父島産)

ホオグロヤモリ(父島産)

2007 .7.20

コワモンゴキブリ 脱皮

小笠原父島で捕獲した,“コワモンゴキブリ”の脱皮に調度立ち会ったのでご覧に入れます.

よく白いゴキブリを見たと聞きますが,脱皮直後の状態をその様に思われたのでしょう.

胸背部にわずかな亀裂が縦に入り,そこを中心に古い外骨格を脱ぎ捨てます.

完全に脱ぎ捨てるまでに要した時間は約30分.(写真左上から真ん中まで)

次に向きを変え翅が完全に伸びきるまで約60分(真ん中から左下まで)

右下の様に翅がきれいにたたまれ,色づくまで約6時間(右下写真まで)

全てに要した時間はなんと7時間30分.

脱皮の中で一番無防備なのが真ん中の頃まで,過密状態で飼育していると,この状態の時に他の個体に齧られていることがあります.軟らかくて美味しいのかも知れません.

2007 .7.19

小笠原 その他の爬虫類 オガサワラトカゲ

グリーンアノールの他に生息する爬虫類は以下の通り,

・オガサワラトカゲCryptoblepharus boutonii nigropunctatus

・オガサワラヤモリLepidodactylus lugubris

・ホオグロヤモリ Hemidactylus frenatus

・ブラーミニメクラヘビRamphotyphlops braminus

唯一在来種のオガサワラトカゲ.

父島では現在,その姿を見ることが少なくなってきている.生息しているポイントを知らないと偶然では見ることは難しいかもしれない.

動きも非常に素早く,アノールのように目立たない為,野生の状態で写真を撮るのは大変である.

本土のニホントカゲと違い小型でかわいい.

卵です.

2007 .7.18

キシタアシブトクチバThyas coronata (Fabricius, 1775)

蛾類は,貯穀害虫のノシメマダラメイガ等の小型種は,興味も有るし種もある程度わかるのですが,それ以外の屋外種はさっぱりわからないので,本種を見つけたときはちょっと感激しました.

家に帰り,調べてみて普通種のようで,ちょっとがっかりですが,ビロードのような前翅,すれていない外観は印象に残っています.

滞在したペンションの電灯に飛来したまま,寒さで動けず何日も同じ場所に止まっていました.

蛾流れで後一つ,どしゃ降りの母島で見慣れた蛾幼虫を発見,クワ科の植物に群れていました.アメリカシロヒトリ幼虫です.本当に何処にでもいる困った種です.でも雨だと本当に昆虫は何もいないので,ちょっと嬉しくなってしまいました.

中の平にて

2007 .7.17

アフリカマイマイAchatina fulica (Ferussac, 1821)

雨に祟られはしたが,そのおかげで日中はあまり見ることがないアフリカマイマイを,昼間から元気に活動している姿を見る事が出来た.過去4回の渡島でもあまり見ることは無かった為,最近はニューギニアヤリガタリクウズムシ等の陸生プラナリアに捕食されて,減ったのかと勝手に思いこんでいたのだが,実はまだ沢山いることがわかった(本種は植物防疫法により生息地(小笠原や沖縄)より持ち出しは厳禁である).

地表しか行動しないと思っていたのですが,ギンネム(マメ科の外来種)に登って樹皮をむしゃむしゃ食べていました.しかもかなりの数が.

黒くヘビのように樹幹に巻き付いているのは糞.(洲崎にて)

アフリカマイマイの貝はオカヤドカリの格好のすみかになるようで,アフリカマイマイの生息していない地域と比較すると,オカヤドカリも大型になりやすいと聞いたことがある.実際小笠原では巨大なオカヤドカリはほぼ例外なくアフリカマイマイの貝に入っている.

調度この時期は,繁殖の時期らしく,海岸に大型のヤドカリが足の踏み場もないほど集まって,盛んに他個体(♀?)にちょっかいを出していた.

貝の先端部がかけてヤドカリのお腹が丸見えの個体.

2007 .7.13

小笠原のグリーンアノール その2 雌雄の見分け方

ちなみにグリーンアノール(Anolis carolinensis)の♂♀の簡単な形態的違いによる見分け方をご紹介したい(爬虫類研究家T氏,土壌動物研究家N女史より教えて頂きました).

実際,飼育している人は国内にはあまりいない(特定外来生物に指定)と思うので,どうでも良いと言われればそれまでであるが,参考までに.

肛門より下がった部位の鱗の大きさが均一であるのが♀(写真上),不揃いで異様に大きい鱗があるのが♂(写真下).あくまで目安として簡単にわかる方法で,個体差等があるので100%ではないが結構信頼出来る.

小笠原で見かける個体は成体であれば大きい方が♂,小さい方が♀になる.

2007 .7.12

小笠原のグリーンアノール その1

6月上旬に仕事で小笠原に行ってきた.この航海は前線にすっぽりくるまれ,全日雨の思い出に残る出張となった.それでも幾種類かのゴキブリや面白い生き物を観察出来たので,少しご報告したいと思う.

昆虫好きにとって小笠原といえば固有の昆虫類が沢山いるイメージがあったのだが・・・・・・.

一番よく見かける生き物は体長20㎝にもみたない爬虫類.

グリーンアノールである.

食性は肉食.

当然昆虫類も食べる.

グリーンアノールが増える前は,開発の進んでいない小さな海洋島であるから,小笠原固有のシジミチョウ,タマムシ,カミキリムシ等が普通に見られたとの事.(神奈川県立生命の星・地球博物館発行,東洋のガラパゴス小笠原)

しかし,昨年初めて行って驚いたのは,虫がいない!

3泊して普通の状態で見た昆虫は,ナミアゲハ(外来種)1頭,チャイロネッタイスズバチ(外来種)1頭,セイヨウミツバチ,だるまに似たハエ沢山,そして「ゴキブリも沢山取れた」こんな状態である.

原因の一部はグリーンアノールによるらしい.

グリーンアノールは私が小学生だった頃,ペット飼育本にアメリカン・カメレオンとして飼い方が載っており,欲しいと思っていた爬虫類であった.

今その生き物とこうして接する様になるとは夢にも思わなかった.

グリーンアノール(Anolis carolinensis)

雨で気温も上がっていないが,じっと餌の来るのを待っている?♀のアノール.あまりの長雨に腹を空かしたのだろうか?(2007/06/10父島西町にて)

2007 .7.11

脱走防止処置

多くのゴキブリ類は6本の肢の跗節の先の爪の間に爪間板(Arolium)と呼ばれる部位が発達しており,これを使用して垂直なガラス面等を自在に移動する事が出来る.

この様な生き物を脱走させずに飼育するには,その壁面登攀能力を阻止しない事には,世話をする度に脱走される事になり,おそらく大問題になると考えられる.

そこで飼育容器壁面上部に幅5~10㎝に以下のものを塗りつけると滑って登れなくなり,蓋を開けても壁を伝って逃亡する個体はいなくなる.

トビイロゴキブリ(Periplaneta brunnea Burmeister)の爪間板

バター(マーガリン)

炭酸カルシウム(私が現在行っている方法で水に溶かし,筆で塗りつける)

ワセリン:流動パラフィン(1:1)(学会出版センター昆虫実験法より)

ワセリンのみ

炭酸カルシウムの良いところは,油系のものより洗うのが楽な事.

しかし,この方法でもミナミヒラタゴキブリ初齢幼虫は登る事が出来る.

2007 .7.10

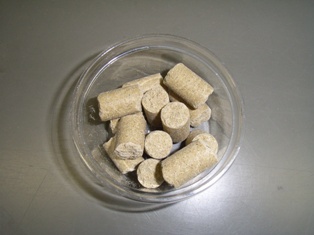

ゴキブリのシェルター

シェルターはゴキブリが落ち着いて暮らせる様に,狭く暗くを考え作る.

以下がうちで使っているシェルターである.

現在,土中に潜らない種は殆どこれを使っている.

幅のある物は国産ではヤエヤママダラゴキブリ(Rhabdoblatta yayeyamana Asahina

)外国種ではブラベラス属などの厚みのある種に使用している.

材料は以下の通り.殺虫剤や忌避剤等が使用されていない物を選ぶ.

割り箸(100均)

ボール紙(出来れば昆虫資材を購入した時の物を使用)

のり(でんぷん糊)

2007 .7.9

ゴキブリの飲み水

ゴキブリは種類によってはかなりタフな生き物で,うっかり水をきらしても,それが原因で殺すようなことはあまり無い.しかし,屋外性のゴキブリ類は結構弱い者もいる.気を付けて飼育した方がよい.

では給水の方法である.調べると色々有るようだが,私がやっているのはプリンカップフタ中央に穴を開け,ガーゼを適当な大きさに切り,水を吸い上げる方法.

プリンカップは何度も洗って穴があくまで使用する.

水が飛び散らないため,飼育ケージ内を乾燥した状態で維持しやすい.

他の方法として

・ 野菜,果物を与える.

・ 三角フラスコに脱脂綿を浸して入れる.(学会出版センター昆虫実験法より)

・ ネズミ用やニワトリ用小型給水器を使う. (学会出版センター昆虫実験法より)

等がある様だ.

2007 .7.6

ゴキブリの食事

様々なゴキブリ飼育情報を見ると,ゴキブリの餌には皆さん様々なものを与えていらっしゃるようです.原則雑食なので人間が食べる物はおそらく何でも食べると思われます.リンゴ等のフルーツ,野菜,腐葉土,種によっては朽ち木等.

私が与えているのはネズミ飼育用の固形飼料と水のみ.飼育種の9割近くはこれだけで飼育が出来ています.たまに生け捕り用のスペシャル練り餌をお裾分けすると,瞬く間に完食するところを見ると,本当は色々なものが食べたいのかも知れません.

O酵母工業㈱製実験用動物飼料

写真の様なプリンカップに入れて与えると,ダニ(ケナガコナダニが多い)が湧いてもすぐに捨てる事が出来管理しやすい.

2007 .7.5

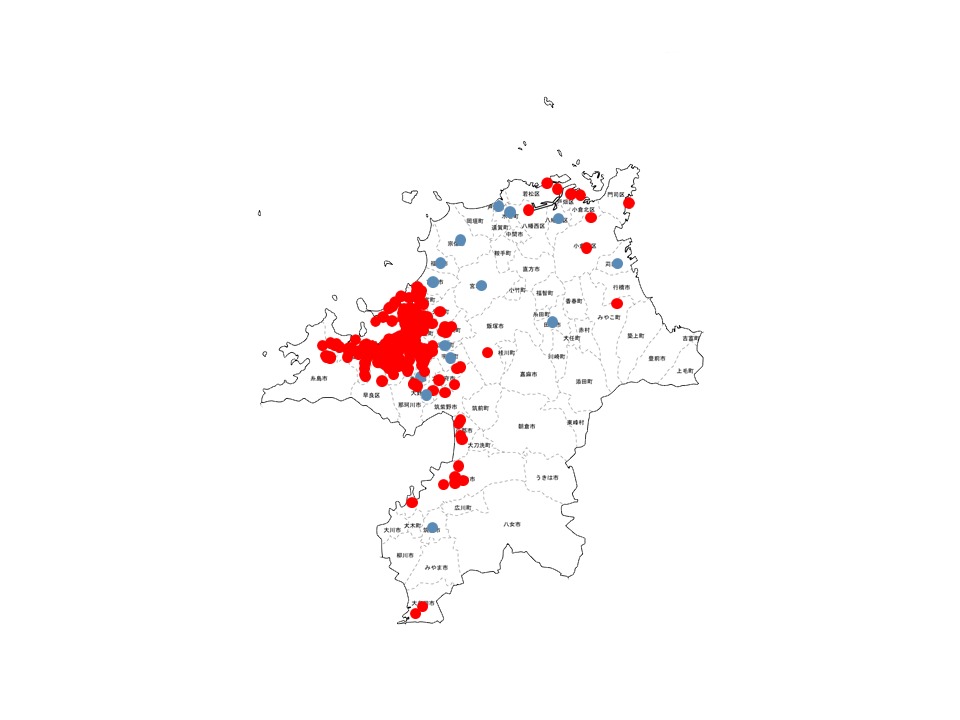

森の住人 キスジゴキブリ

今年の冬に鹿児島へ仕事で行った際,山に入り土中より掘り当てたのが本種の幼虫であった.同時にツチゴキブリ属の一種(未同定)他数種捕獲した.

採集時期が冬だったため動きも鈍く,夏であればおそらく捕獲出来なかったと思う.

キスジゴキブリ(Symploce Striata striata (Shiraki))

飼育はまだ成功していない.成虫は卵鞘は付けたものの,孵化せず.短命に終わった.現在同時期に捕獲した幼虫が頼みの綱である.