ゴキブログ一覧

2007 .11.26

マルゴキブリ産仔

このところ卵胎生の種が一斉に子を産み始め,大変忙しい状態である.

(他のゴキブリ達も当然毎日沢山卵鞘を産み続けている.)

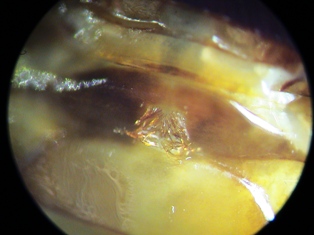

今度はマルゴキブリTrichoblatta nigra (Shiraki)が子を産んだ.

わかりにくいが,手前に見える2匹が初齢幼虫である.

ヒメマルと同じく母親(長いひげ状のものが母親の触角である)に寄り添っている.

マルゴキブリは八重山諸島に生息しており,雌はヒメマルゴキブリを大きく扁平にした形をしている.

一見ゴキブリらしからぬ外見をしている昆虫である.

家屋内に侵入して家の中を這い回る事は殆どありえないであろう.

黄色い尾肢がチャームポイントのかわいいゴキブリである.

2007 .11.22

サツマゴキブリ脱皮

サツマゴキブリ Opisthoplatia orientalis (Burmeister)も卵胎生である.

たくさん飼育していると脱皮したての個体はよく観察できるが,始まる瞬間から観察できる事は殆ど無い.

これはこれでシリーズ化しようと思ったがなかなか立ち会えなっかった.

始まってから脱ぎ終わるまで約20分.

右下の体色がついてくるまで約60分要している.

これもやはり夕方から始まった.

そのあと普通は脱皮した本人が殻を食べるのであるが,本事例では,側でこの脱皮を見守っていた中齢の幼虫が食べていた.

まあ,中には脱皮の途中から本体を食べようとする者もいるので,それに比べれば平和的である.

2007 .11.21

ヤエヤマサソリ産仔

ヤエヤマサソリLiocheles australasiae

日本に生息するサソリであるが,体長2~3㎝程度の小さなサソリである.

本種の分布は宮古島,八重山諸島.

残念ながら本州には生息していない.

単為生殖をし,卵胎生で仔サソリを産む.

毒はあるがその毒針は人の皮膚を通す事は難しいようで,刺された事はない.

ここ数日,卵胎生の生きものが沢山出産した.

南の島の小型節足動物は涼しくなり始めの今時産むのでしょうか.

それとも年中産んでいるんですかね.

2007 .11.20

モリチャバネゴキブリ採集

アルゼンチンアリ採集ついでに以前磯子区在住の昆虫研究家U氏に教わった場所に行ってみた.

私の影がバッチリ入ってしまったが,あまり写真を撮らなかったのでこれで勘弁して欲しい.

石段脇の落ち葉の吹きだまり一箇所につき,少なくとも4~5匹はいたと思う.

合計モリチャバネ幼虫十数匹と雌成虫1匹を捕獲できた.

この場所はすぐ側に住宅があり,駅からも徒歩○○分の場所である.

まさかこんな時期に,道路脇の吹きだまりに,

ゴキブリが生息しているとは,普通の人は想像できないであろう.

ちなみに私の家のまわりにはクロゴキブリしかいない.

うらやましい限りである.

それにしても,人目は少し気になるが,自分で採集するのはいつでも何処でも楽しいものである.

2007 .11.19

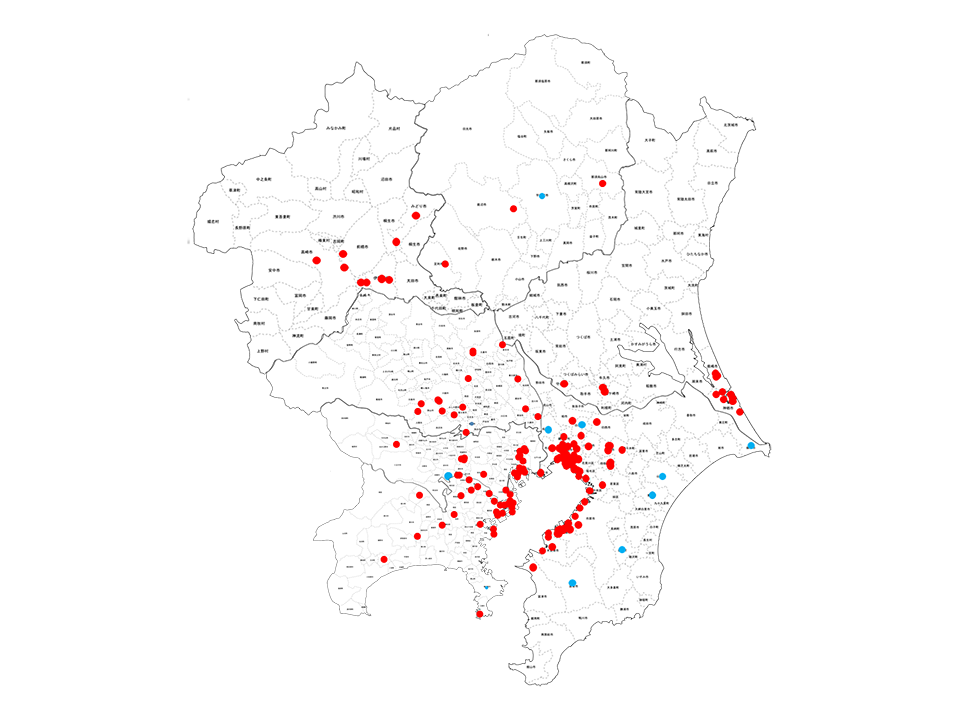

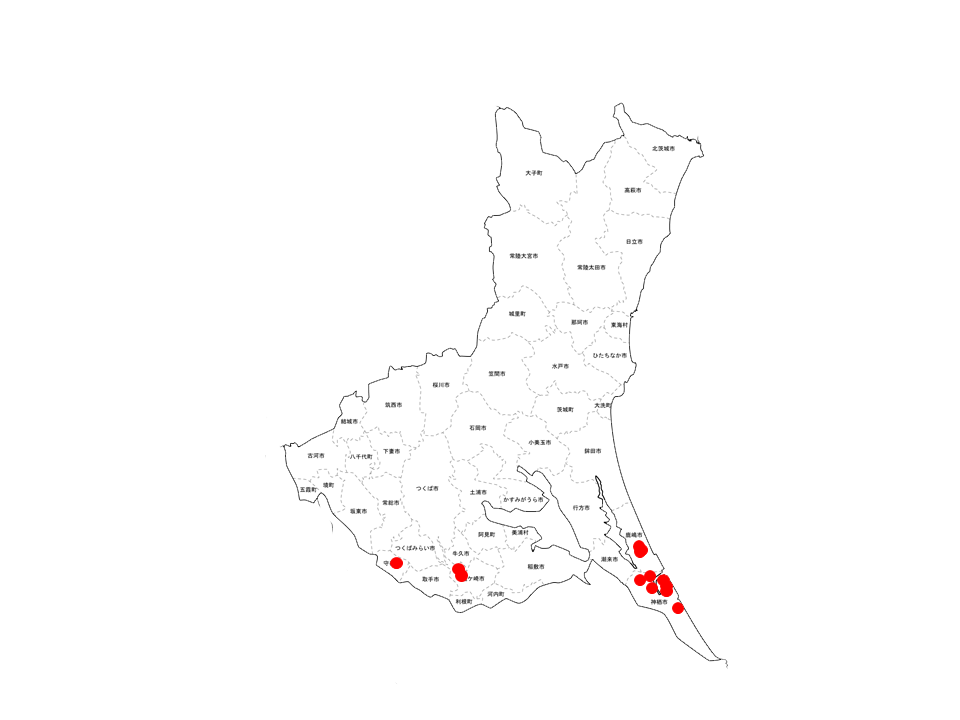

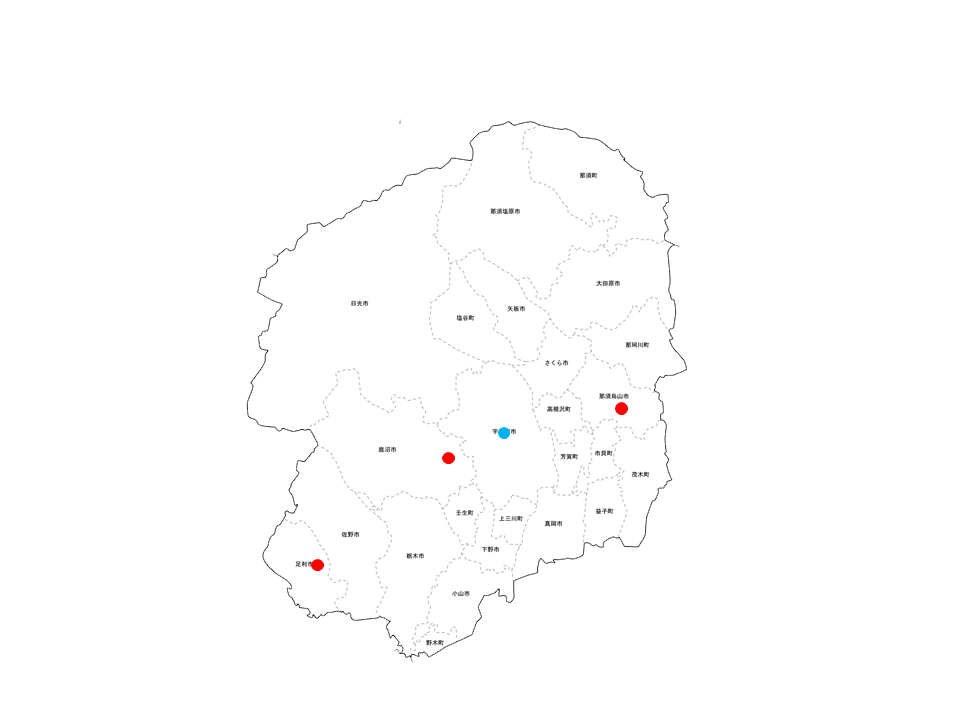

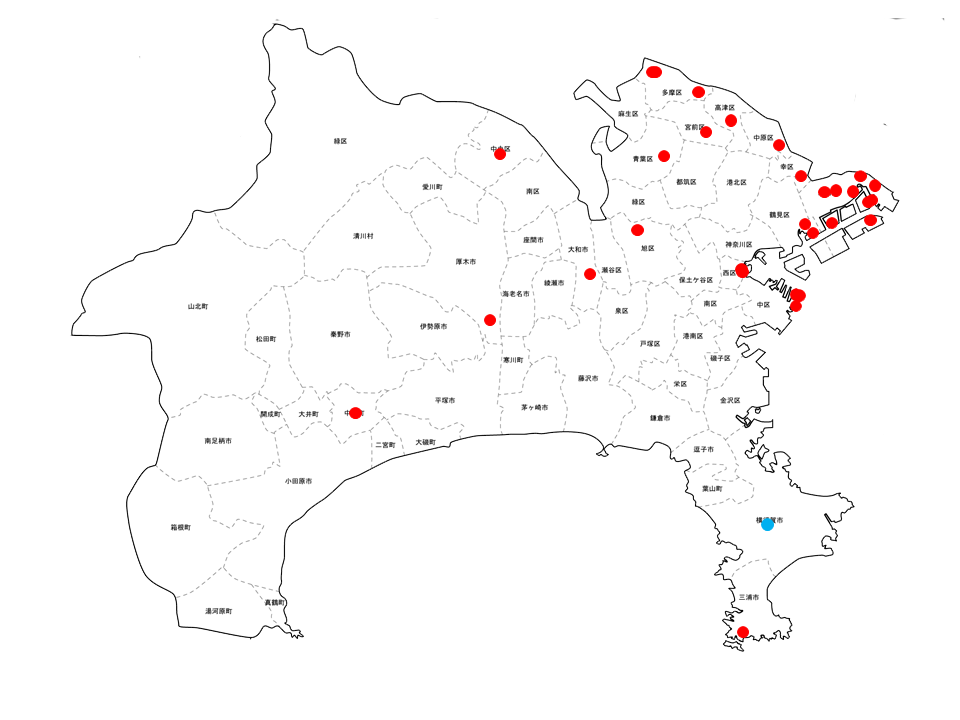

アルゼンチンアリ採集

アルゼンチンアリLinepithema humile

外来生物調査のため神奈川県の生息地へ現在の状況と,標本としての個体を採集に行ってきた.

本種は外来生物法が施行され特定外来生物に指定されている.

したがって生きたままの移動は禁止されています.

ご注意を.

生息していた場所は以前発表になった場所の駐車場の残材下.

あわただしく動くアリを複数確認できた.

写真中央にぼけたアリが写っている.

こんな時海野先生であれば見事な写真を撮るだろうなと思いつつ撮ったがやはり全く駄目だった.

採集した個体はその場で70%アルコールのビンに収納.

体長は2㎜ほどしかなく,肉眼で本種と他のアリを見分けるのは慣れが必要である.

正確には実体顕微鏡により,細部を拡大し『日本産アリ類画像データベース』を参照すると,たちどころに同定できる.

2007 .11.16

グリーンバナナ交尾

グリーンバナナゴキブリPanchlora nivea (Linnaeus)

何年か前に簡単に飼育できるゴキブリと思いこみ,全滅に追いやってしまった本種.

今年に入りやっと2ペア確保し,その子達が交尾するまでになった.

よく雌が成虫になった頃雄がいなくなって滅んだと聞きます.

確かに雄の方が半月ほど早く成虫になり始めました.

上が雌,顔が人の顔のように見えませんか?

さていつ頃子供を産み始めるでしょうか.

2007 .11.15

都会育ちのハツカネズ

都内の営業所より,珍しい物が捕獲できたと持ってきてくれた.

銀座,丸の内界隈ではお目にかかれない,かわいいネズミ.

ハツカネズミMus musculusである.

本種は汎世界的に分布し,日本国内でもほぼ全域に生息している.

都市部では港湾地帯に多く,ドブネズミ,クマネズミと同一地域に生息する事もある.

英名 House Mouse

頭胴長60㎜程度の非常にかわいいネズミだと思う.

しかし,動きは非常に俊敏で,小さな隙間から脱出するため,ペットとして飼うには,勇気が必要であろう.

この子は残念ながら雄なので,子孫は残せないが,研究の為しばらく飼育しようと思う.

2007 .11.13

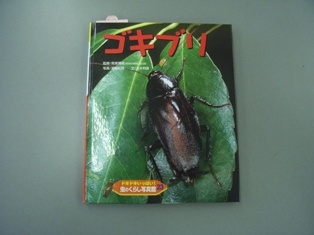

ゴキブリ書籍

知る人ぞ知るゴキブリをペットとして受け入れている本.

内容は,それぞれの生態を簡単に紹介している.

例えばガラスを登るか.産卵は卵胎生か卵鞘か.成虫体長.原産国.

成虫までの日数等がわかる範囲で記載されている.

日本のでは流通していないゴキブリが掲載されている.

私が購入したお店は,上野にある爬虫類ショップでたまたま在庫があり,購入できた.

2007 .11.12

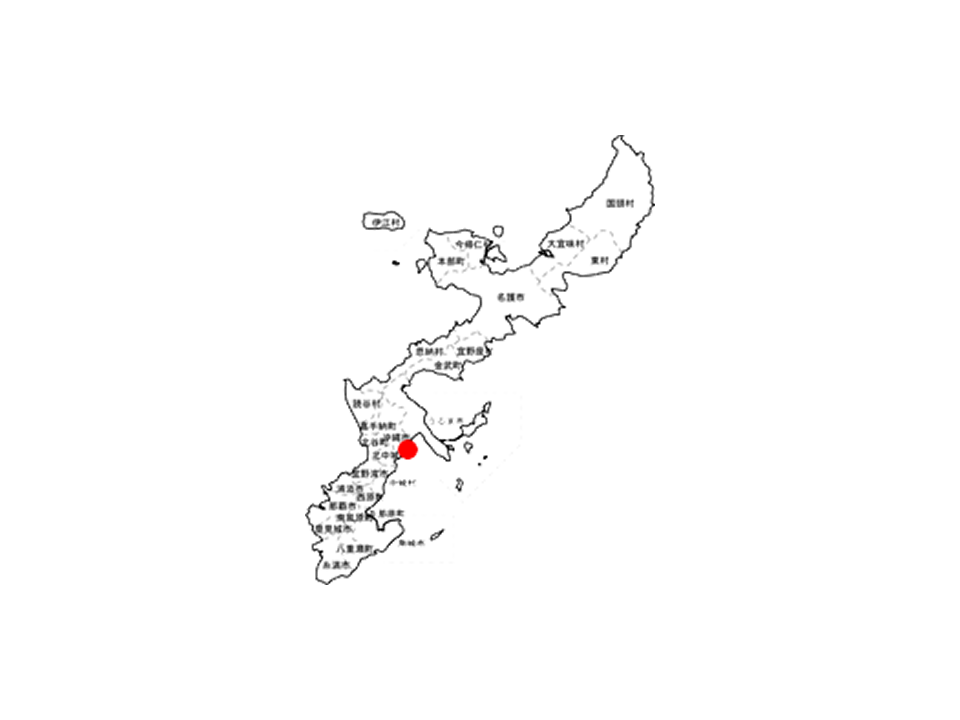

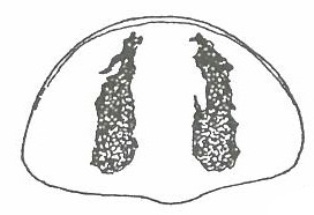

沖縄のチャバネゴキブリ

沖縄におけるチャバネゴキブリBlattella germanica (Linne)の生息については,

朝比奈正二郎著「日本産ゴキブリ類」では生息しない事になっているが,現在では,飲食店等で普通に見られるようになったと聞きます.

(良く考えると沖縄の厨房に生息しているチャバネゴキブリBlattella germanica (Linne)は実物を見た事がなっかた,本日沖縄より届いたので確認したがチャバネであった.)

写真は大阪産のチャバネゴキブリ,沖縄には生息はしていないが、モリチャバネゴキブリ,沖縄本島のヒメチャバネを比べてみた.

左からヒメチャバネ,モリチャバネ,チャバネである.

残念ながら,オキナワチャバネはまだ標本すらない.

参考までに,オキナワチャバネの前胸背板を.

(朝比奈正二郎(1991)日本産ゴキブリ類,中山書店,東京)

2007 .11.9

ウルシゴキブリ 幼虫比較

幼虫の形態は,1齢幼虫ではよく似ている.

分布地が違うのでそれで判断するしかない.

しかし,成長と共にそれぞれ違いがハッキリしてくる.

クロである.非常に明るい色合いをしている.

黒色が強く表れている.

2007 .11.8

ウルシゴキブリ成虫比較 3

上の写真がウルシゴキブリ♂成虫腹端部背面,肛上板である.

下がクロゴキブリ.

ウルシは角が丸味を帯び,クロは角張っているのがわかる.

2007 .11.7

ウルシゴキブリ成虫比較2

翅を切ったついでにあまり見る事のない箇所を.

腹部背面の第1腹節にある分泌線の毛叢.

これはウルシゴキブリの分泌線.

下が拡大.

ここよりフェロモンを出し,雌を誘うらしい.

クロゴキブリの分泌線.

ただの開口部よりこの様な構造の方が臭いを出すには効率が良さそうである.

違いは各自判断して欲しい.

2007 .11.6

ウルシゴキブリ成虫比較1

成虫の腹部腹面である.左がクロゴキブリ,右がウルシゴキブリ.

最近ウルシが勢いが無くなっており,瀕死の個体を使用したためふ節が無いのは勘弁頂きたい.

ウルシ腹部の色合いは,クロというよりウルシ色である.

クロは黄色が強く感じられる.

背面である.

クロは淡い色合いであるのに対して,ウルシは黒く見える.

2007 .11.5

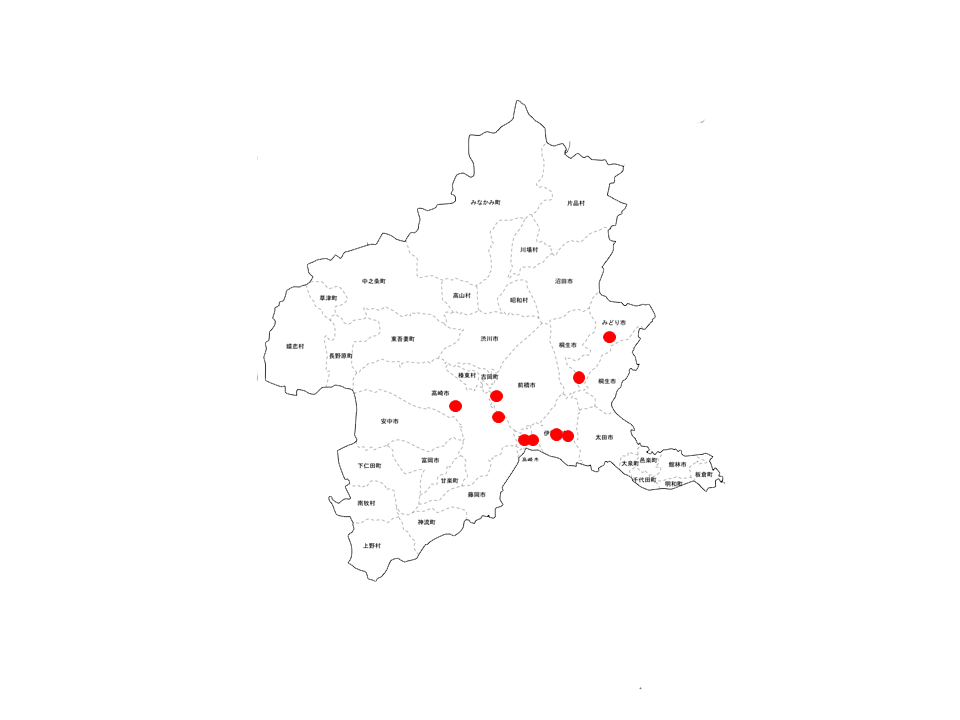

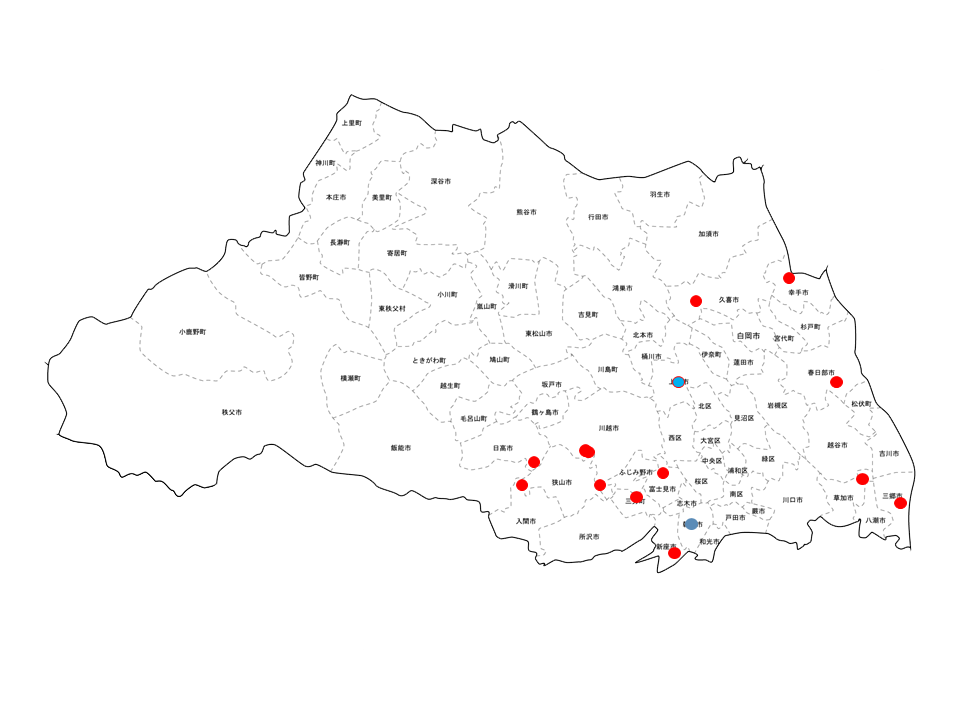

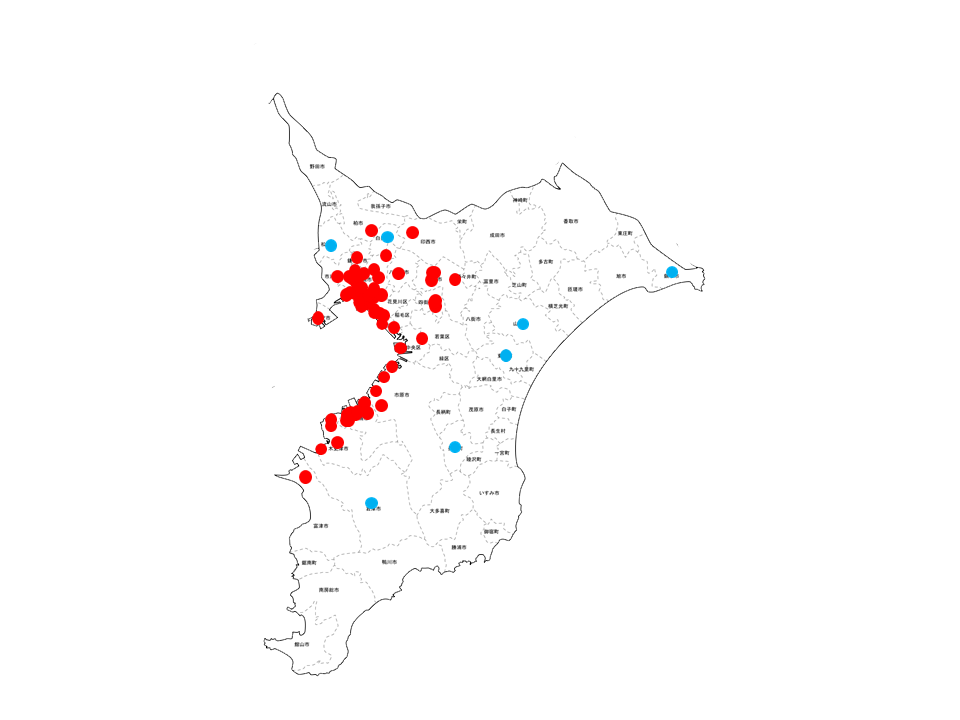

ウルシゴキブリ

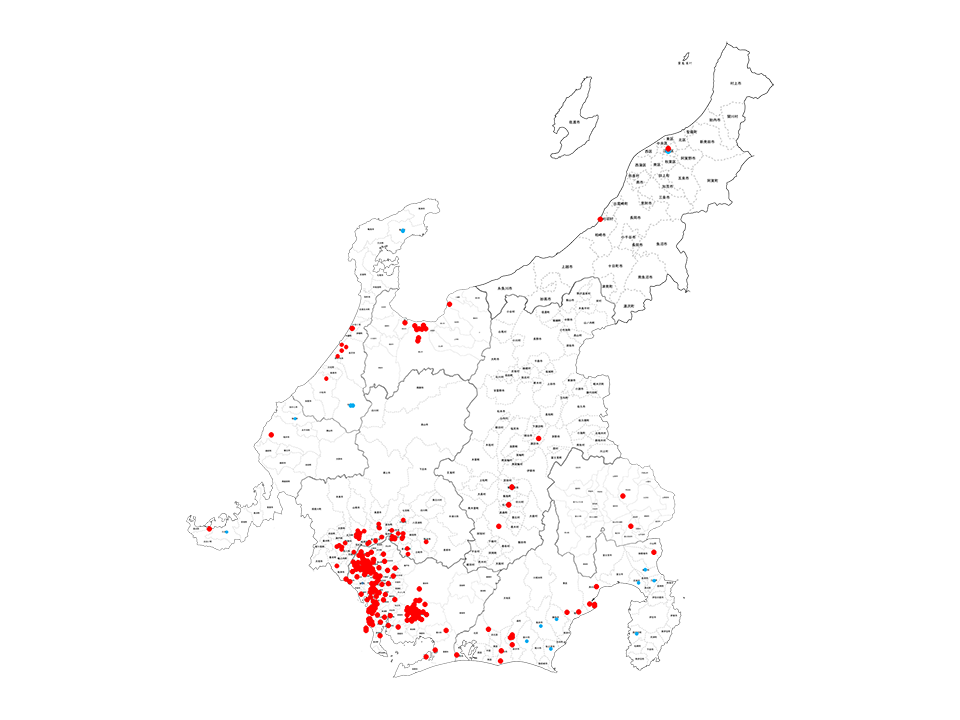

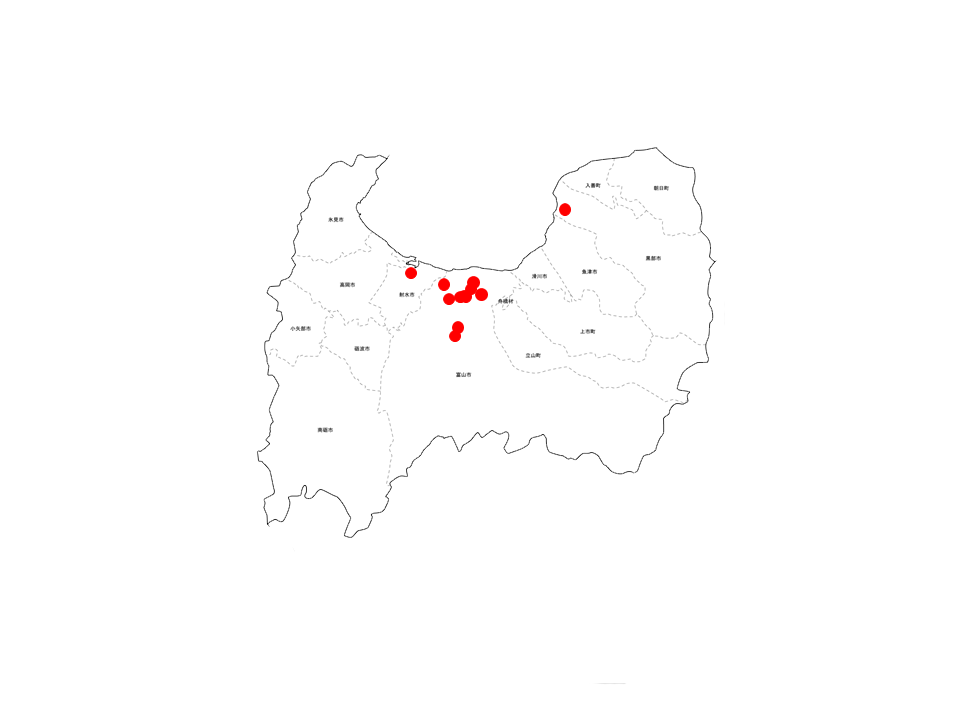

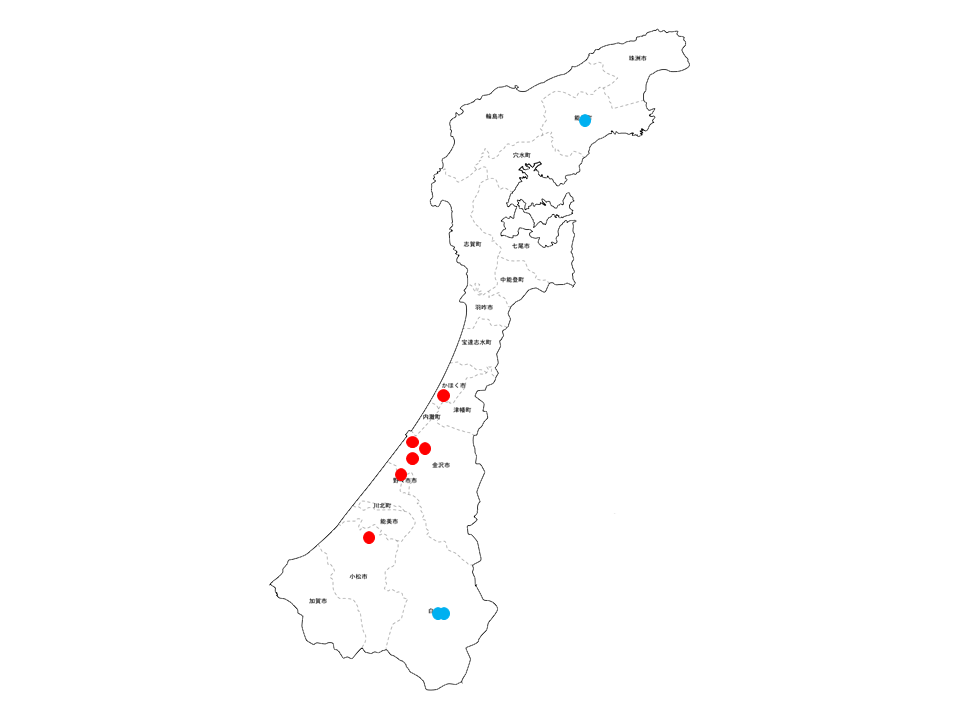

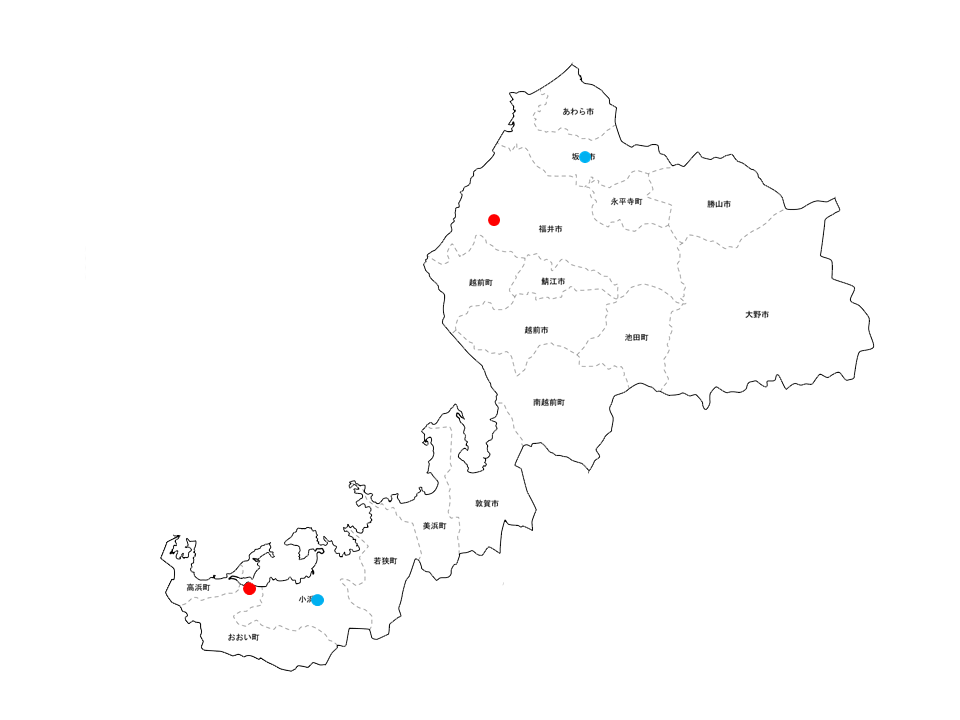

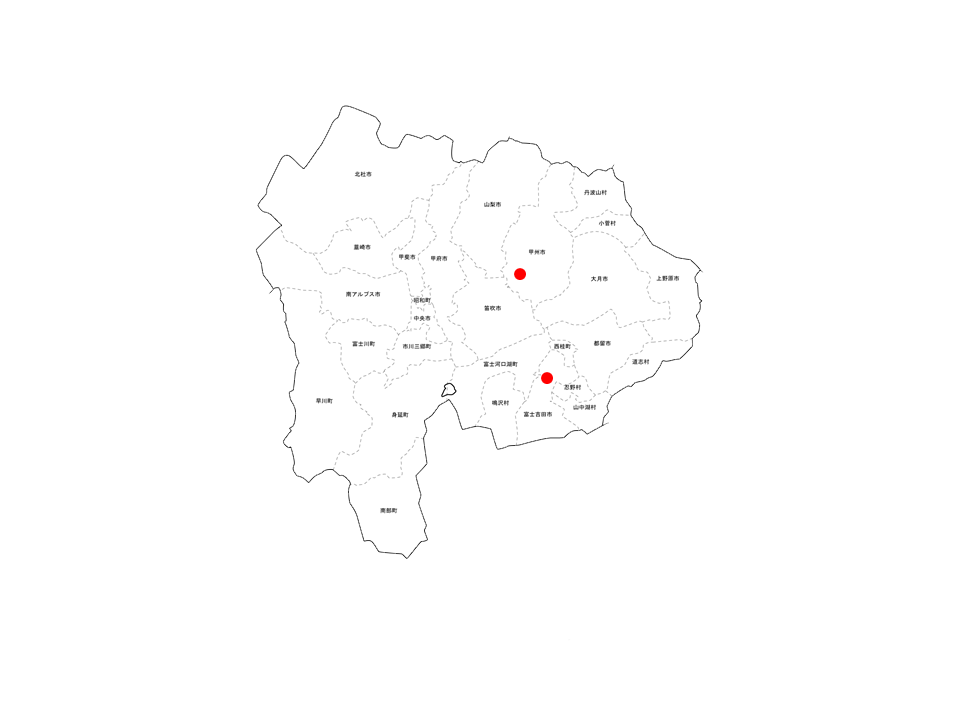

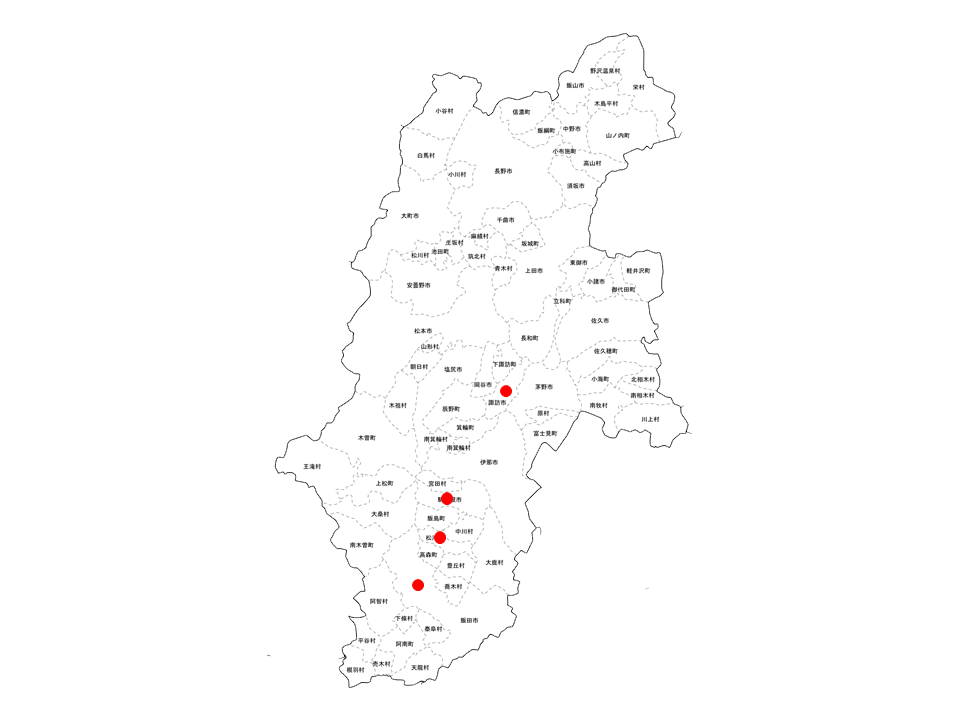

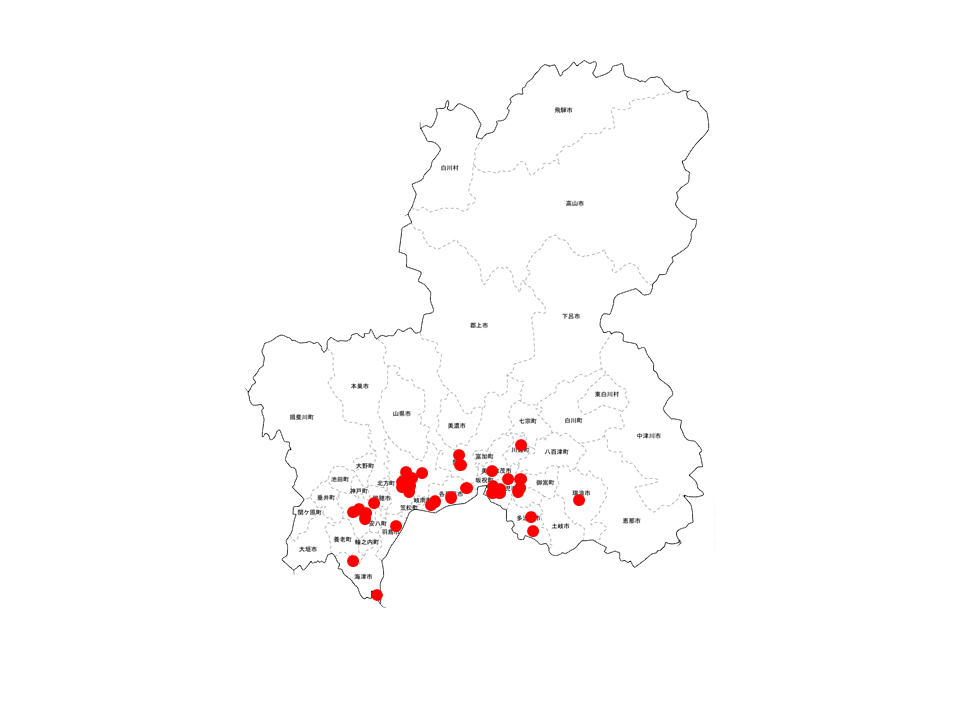

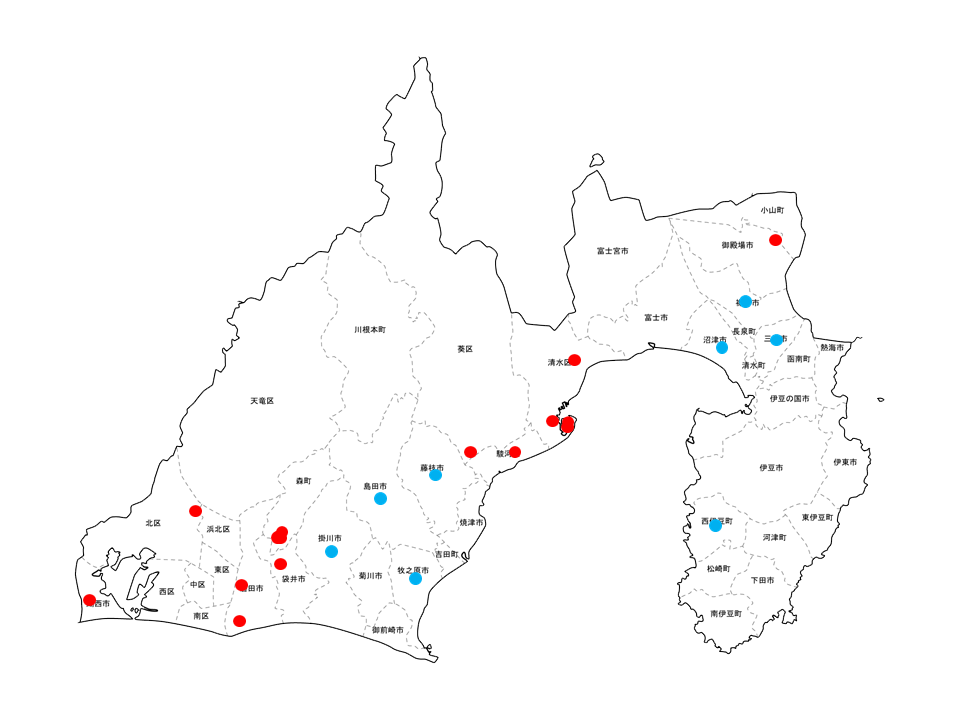

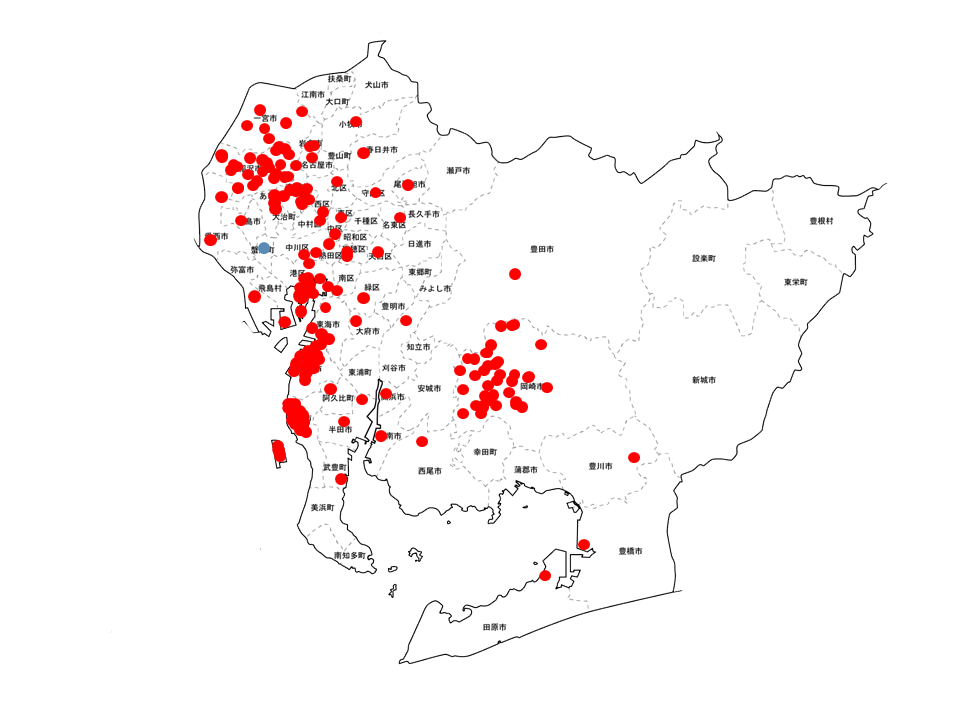

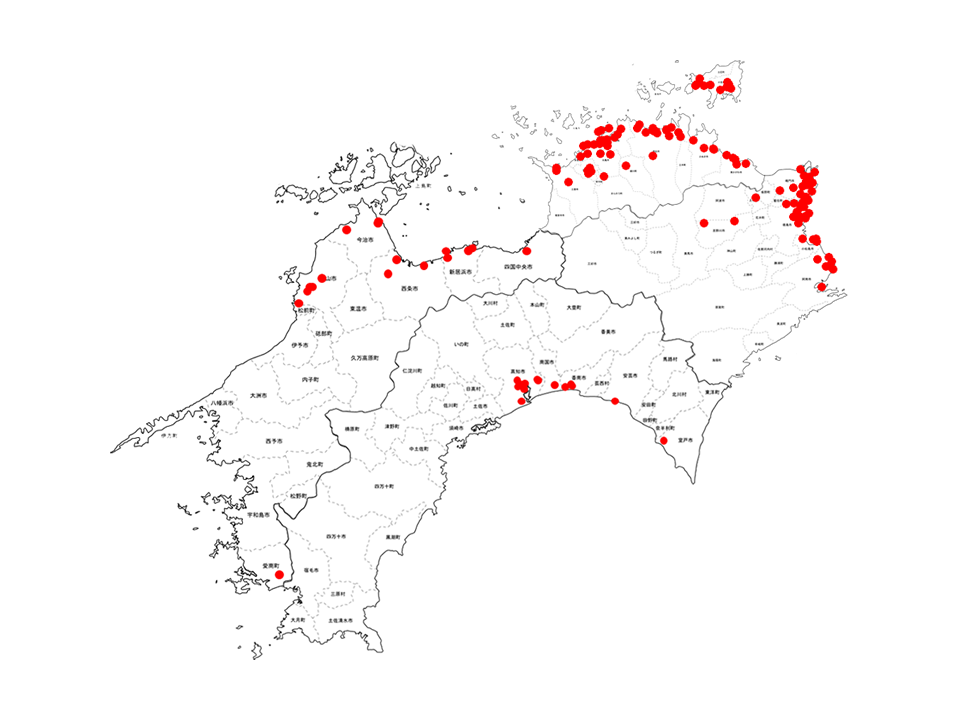

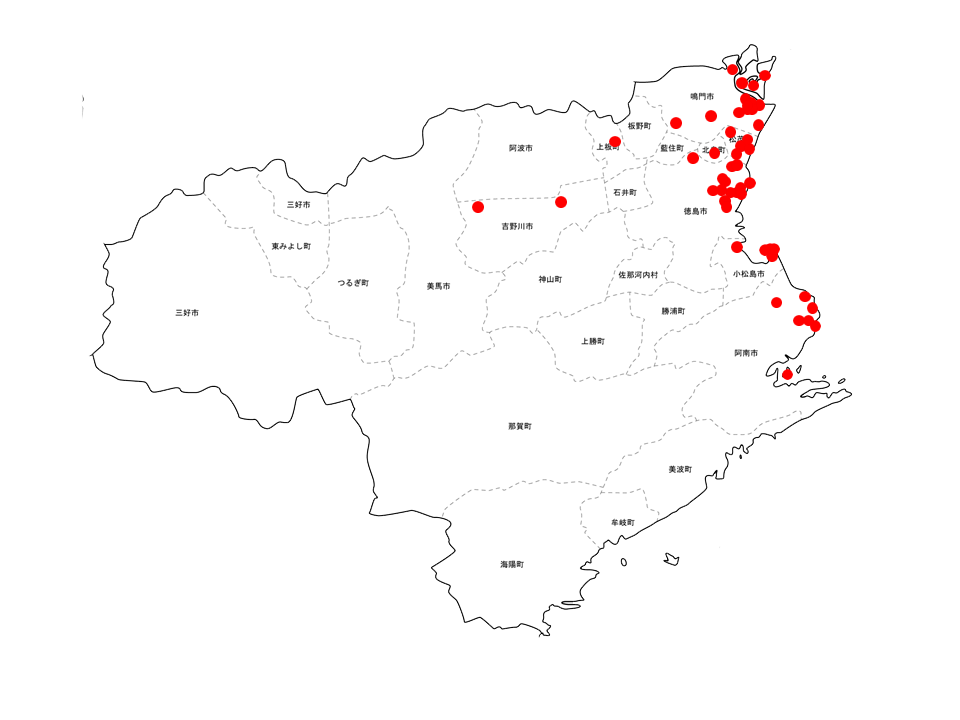

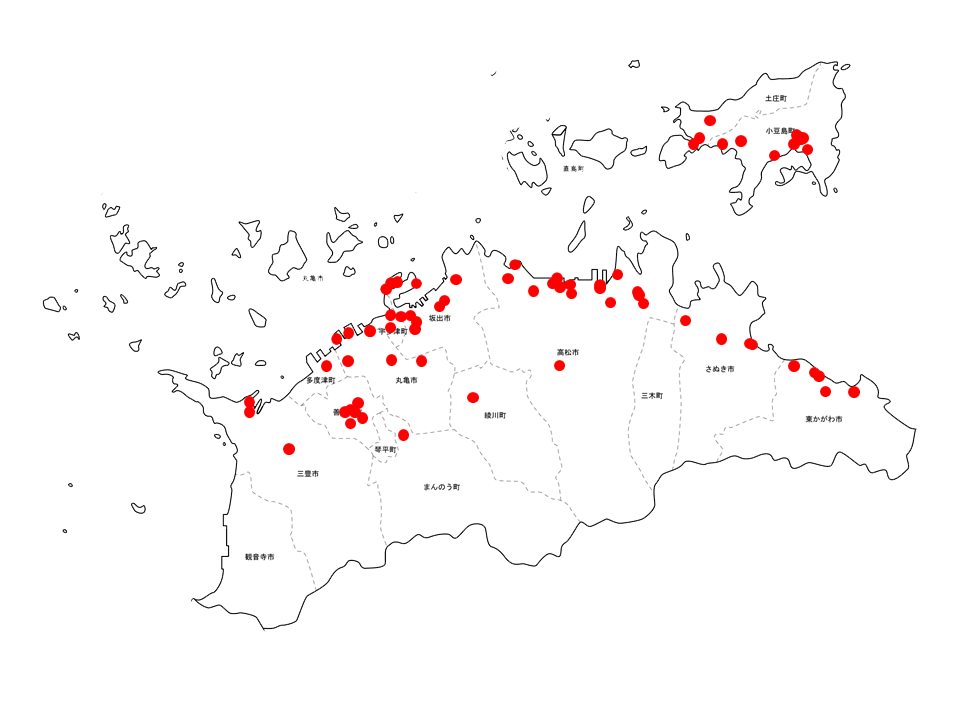

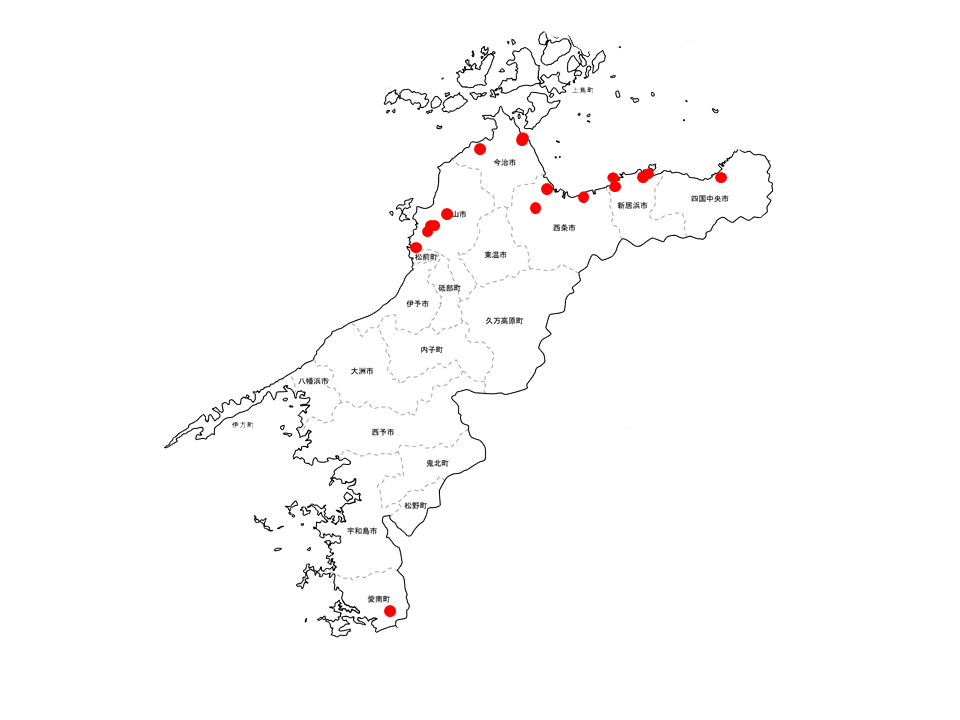

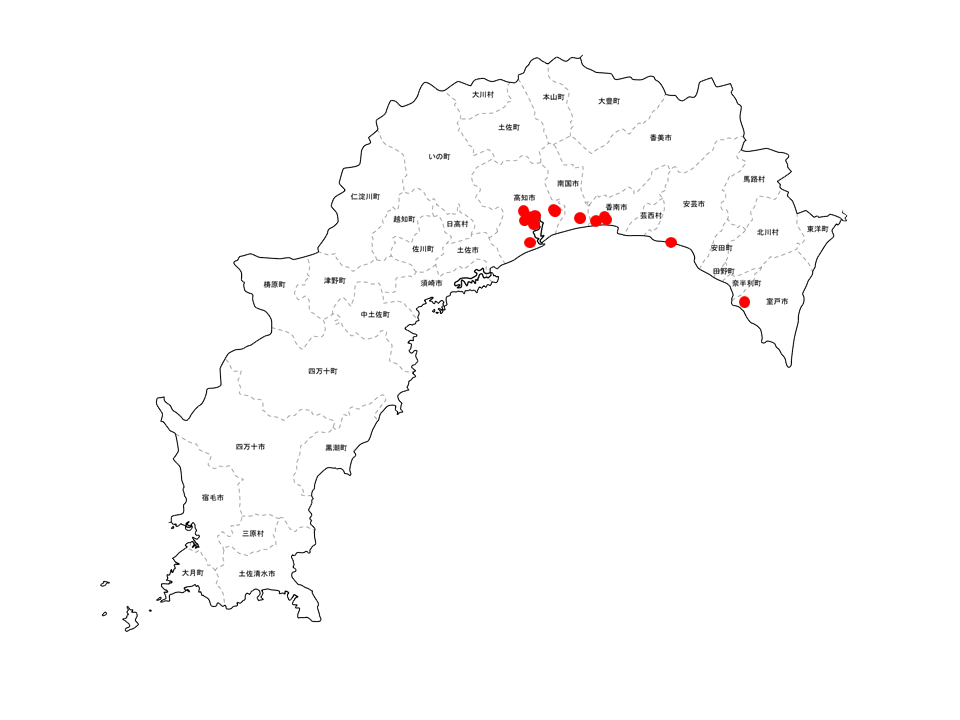

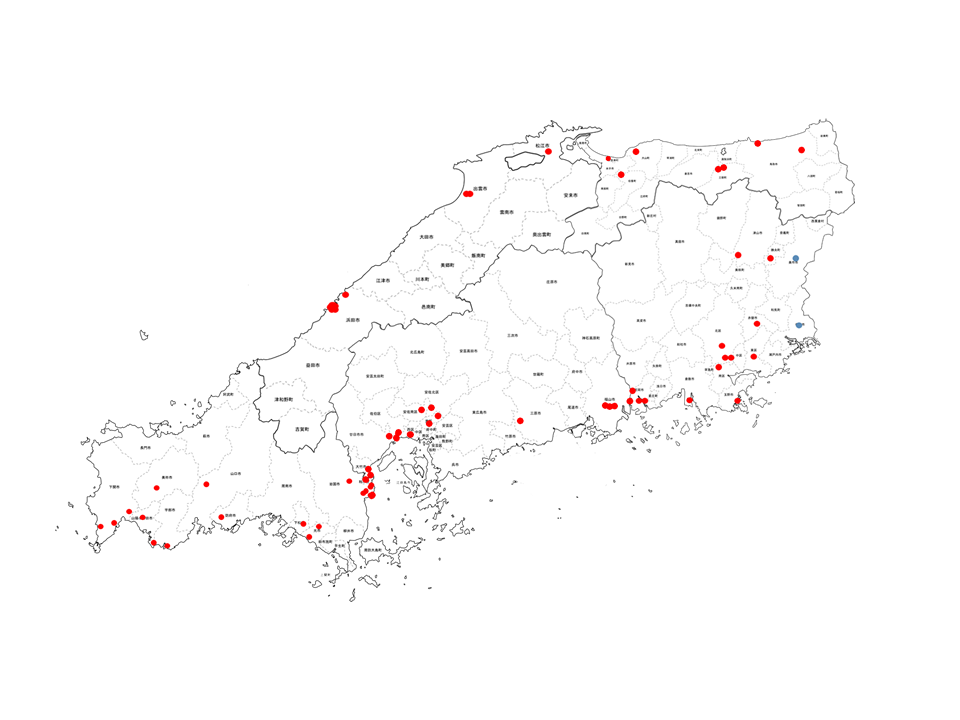

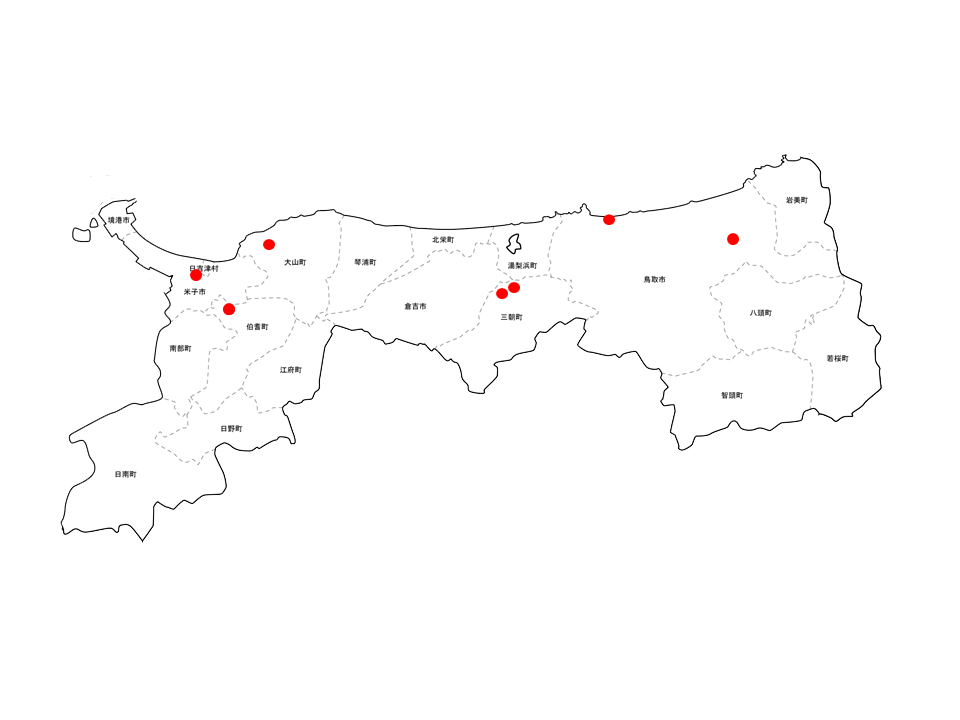

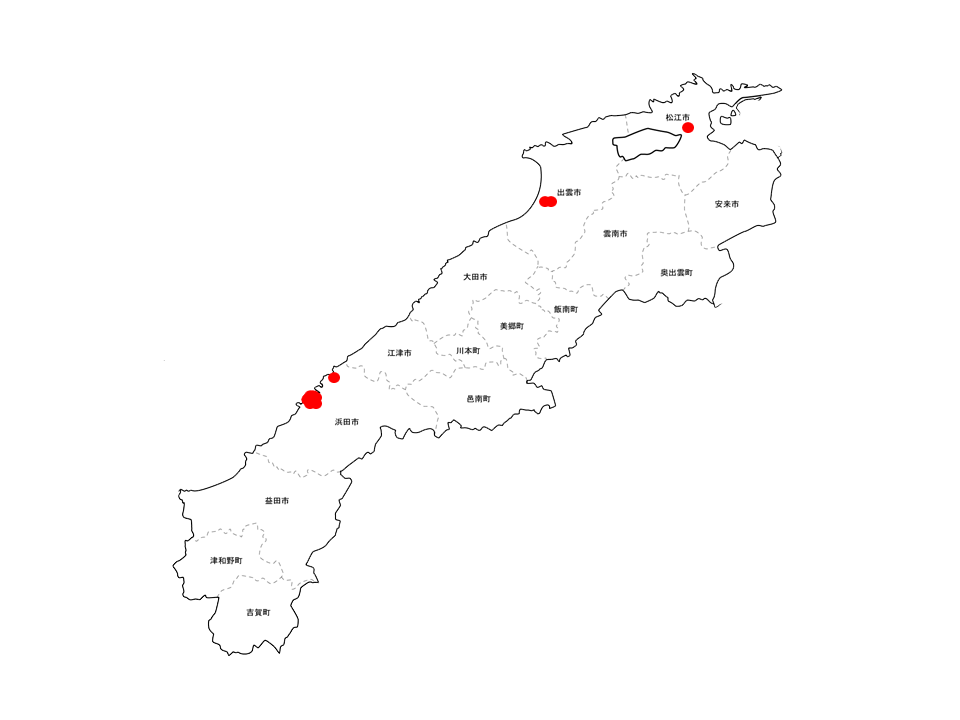

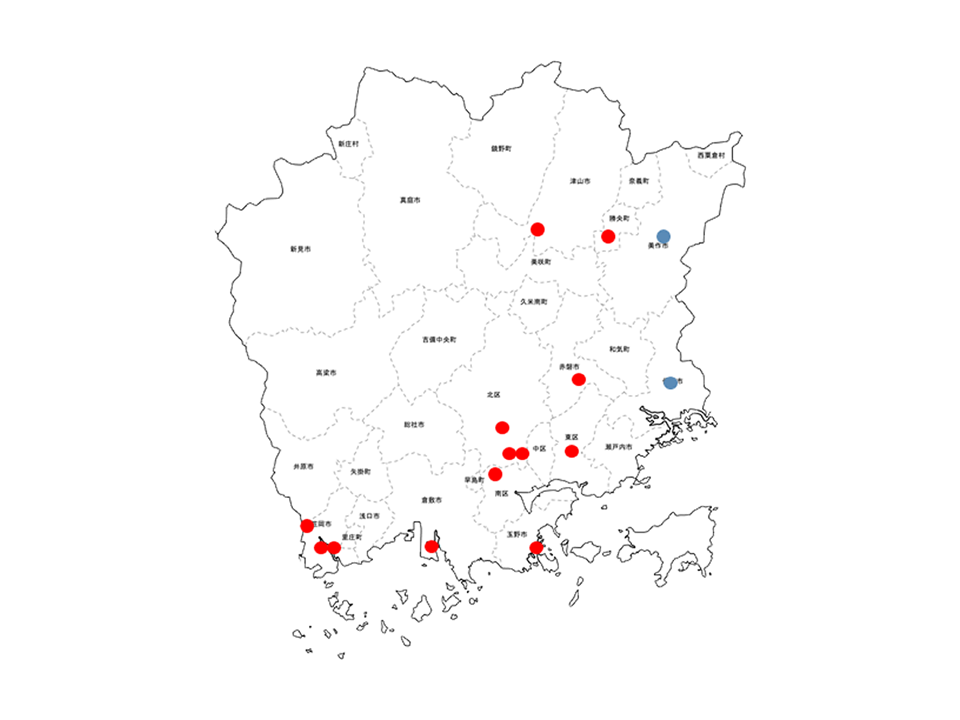

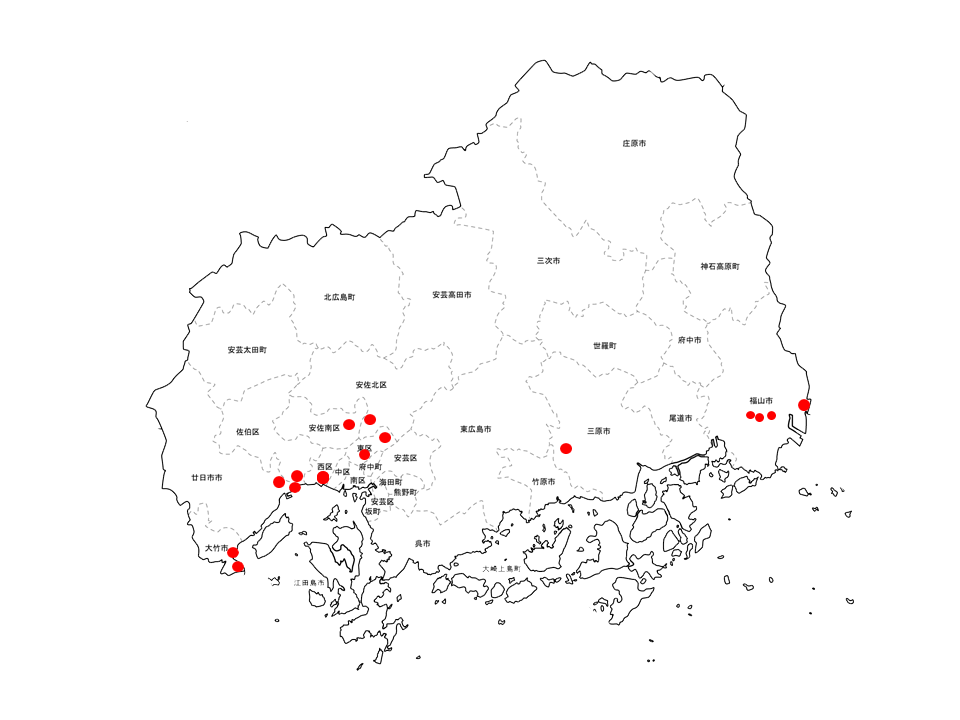

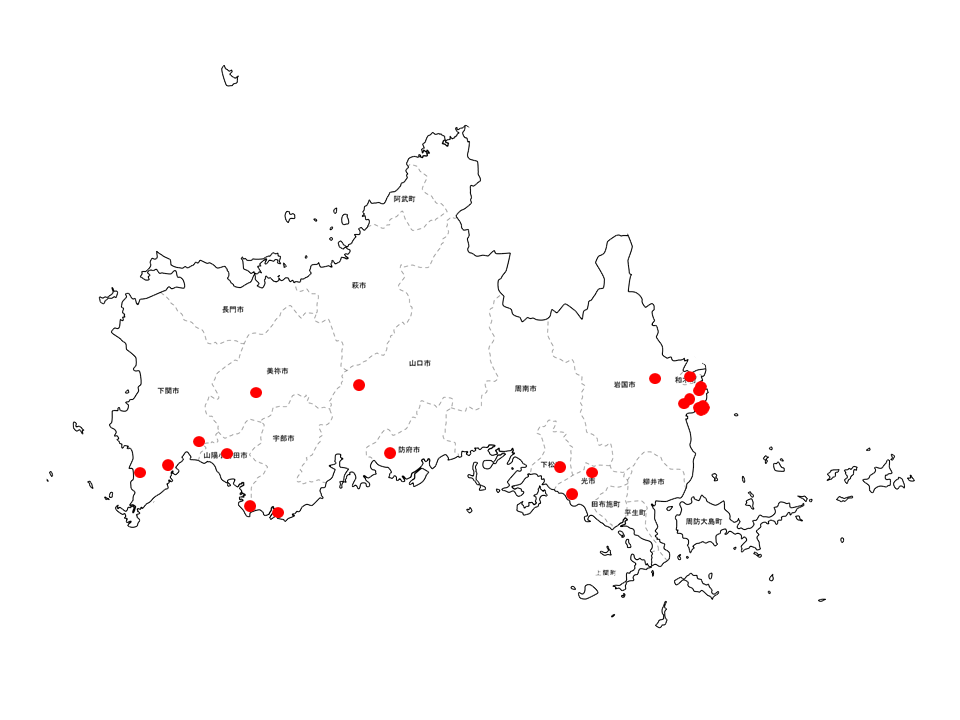

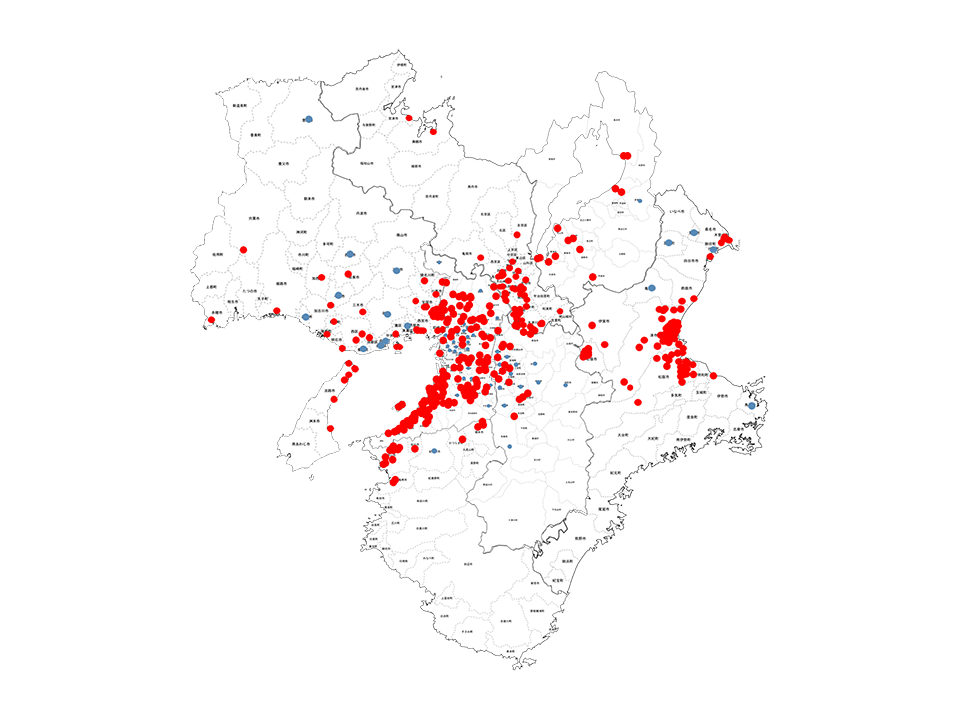

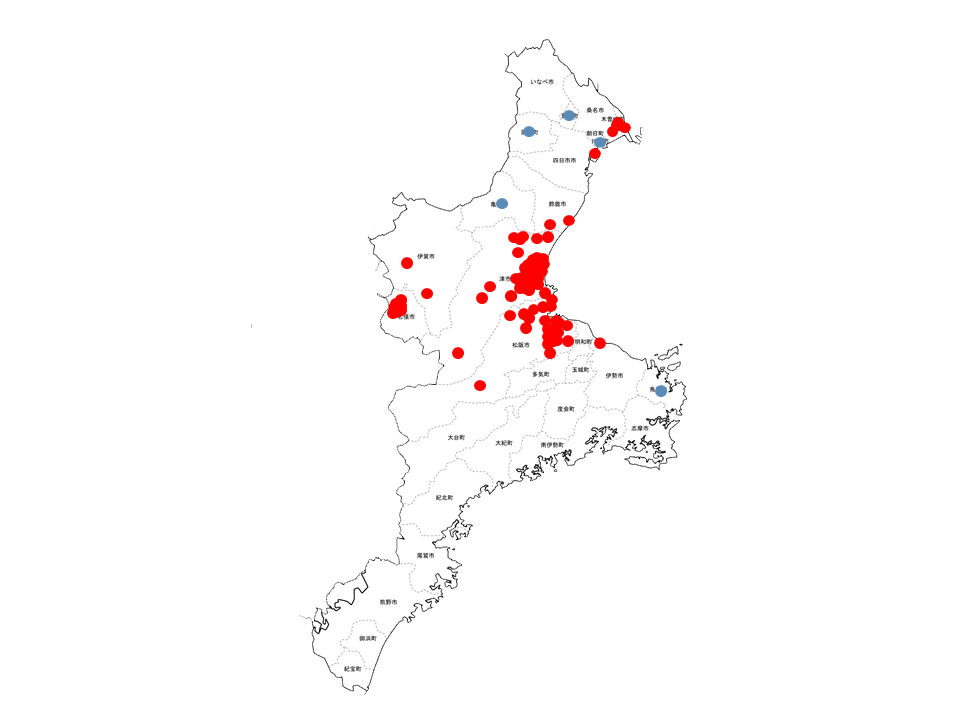

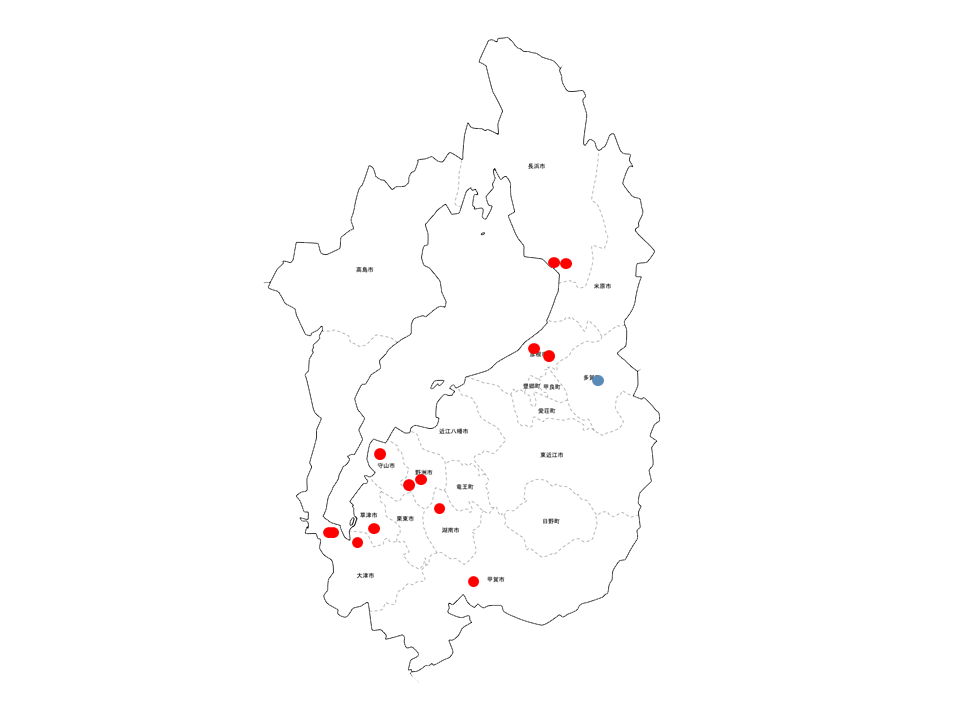

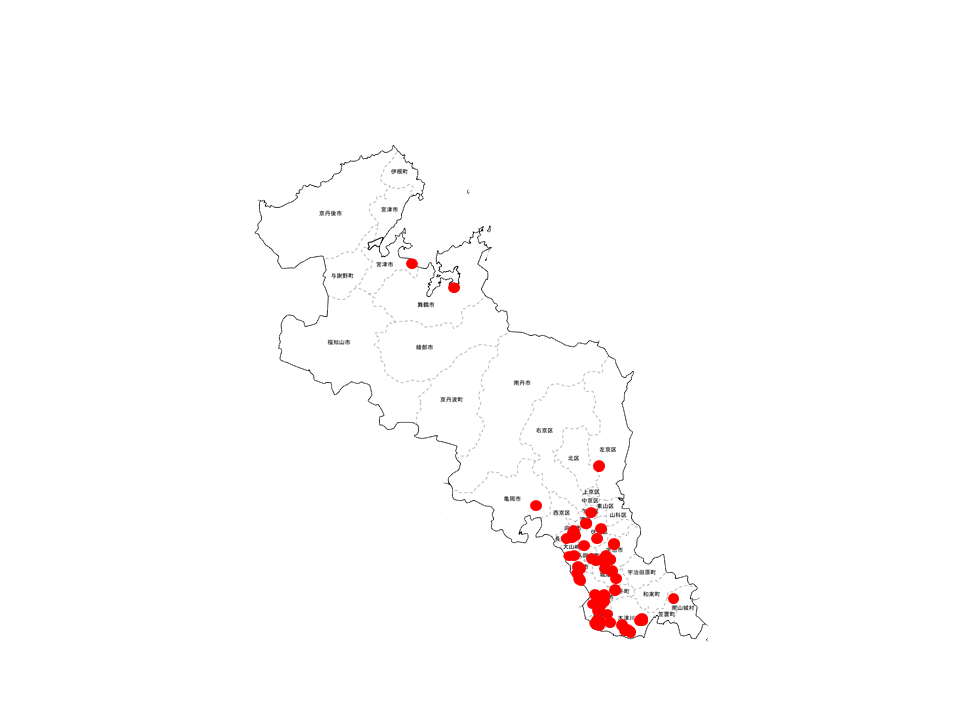

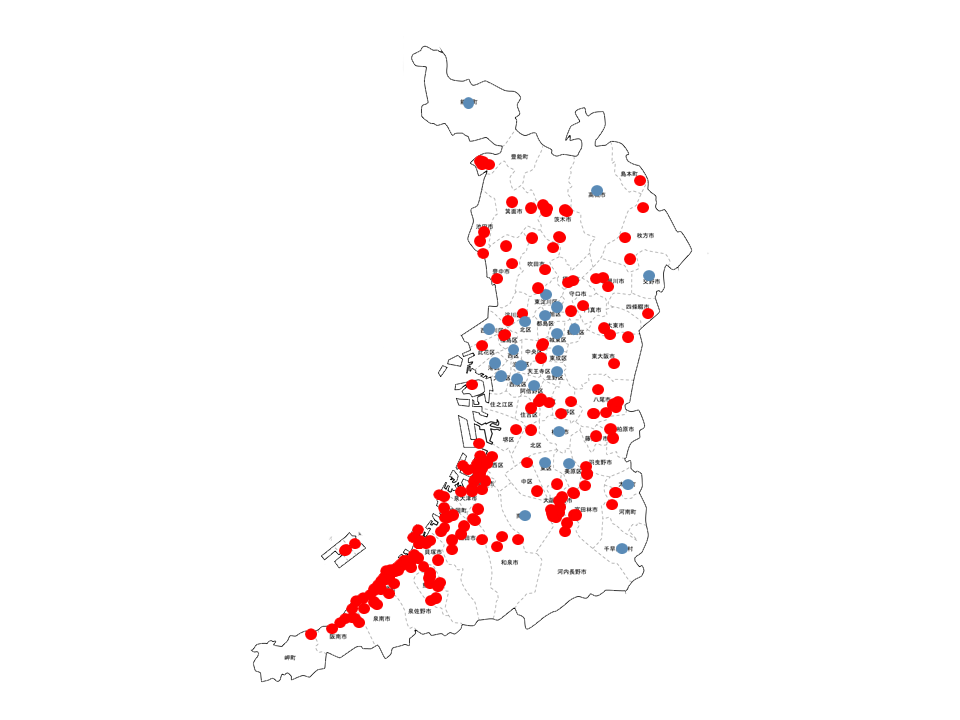

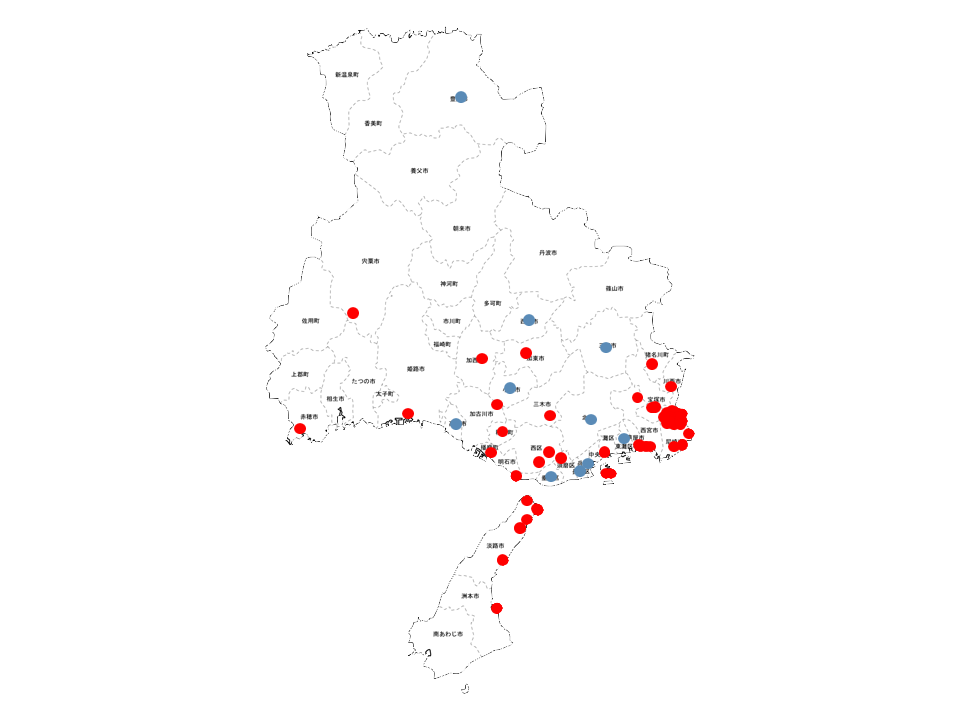

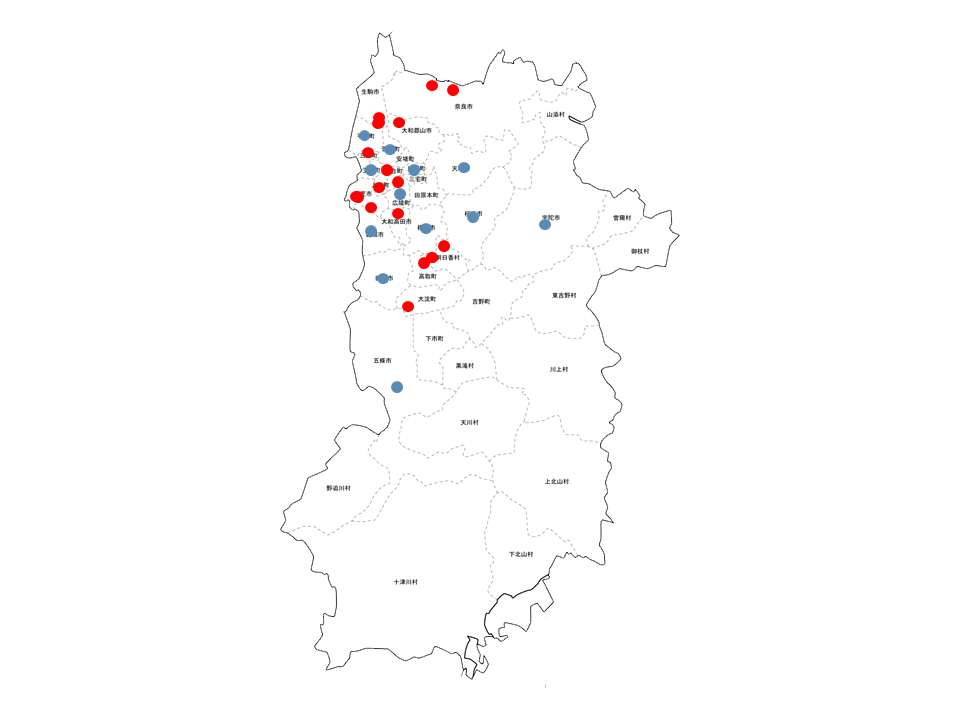

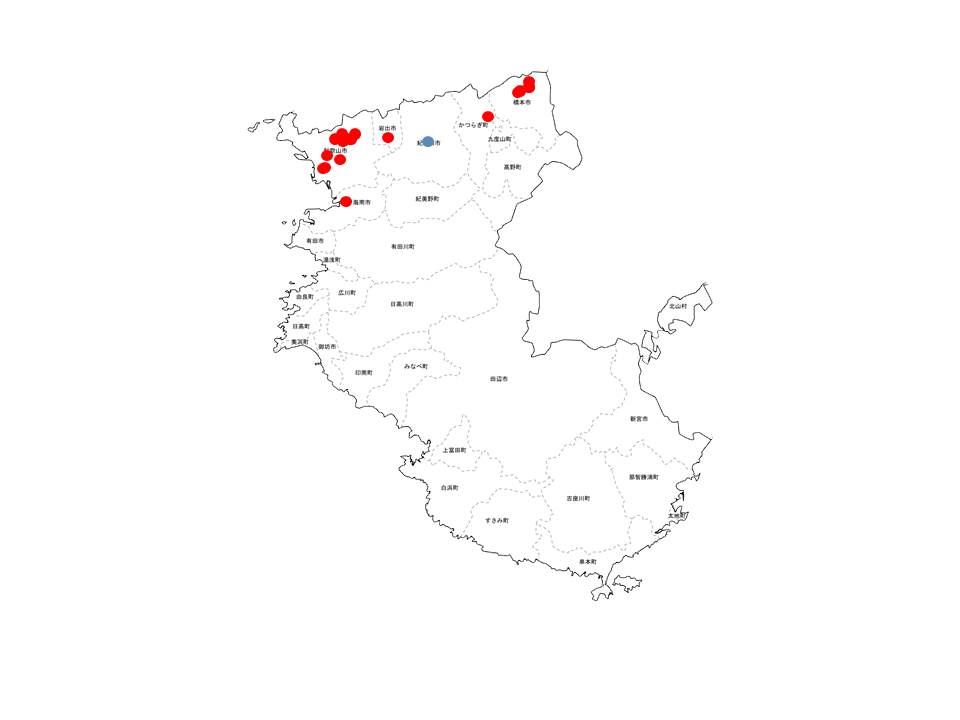

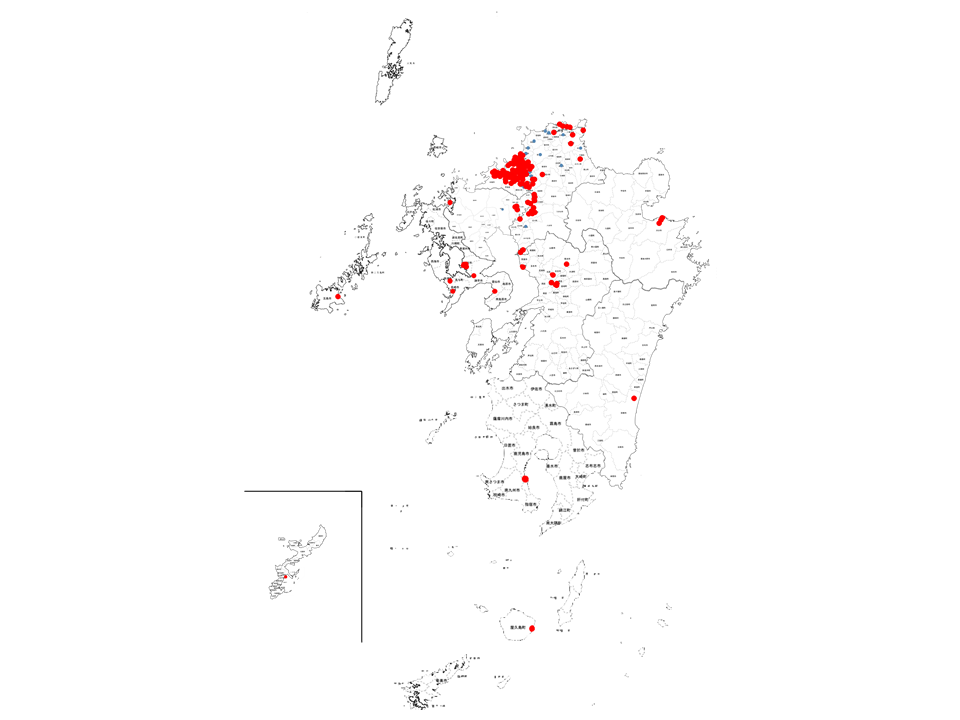

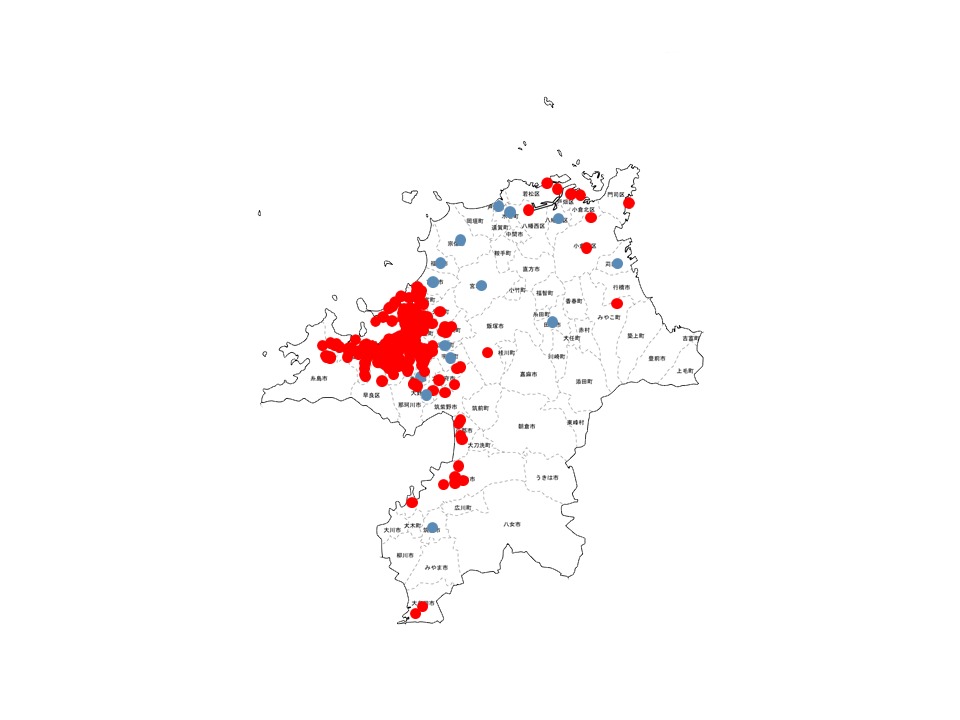

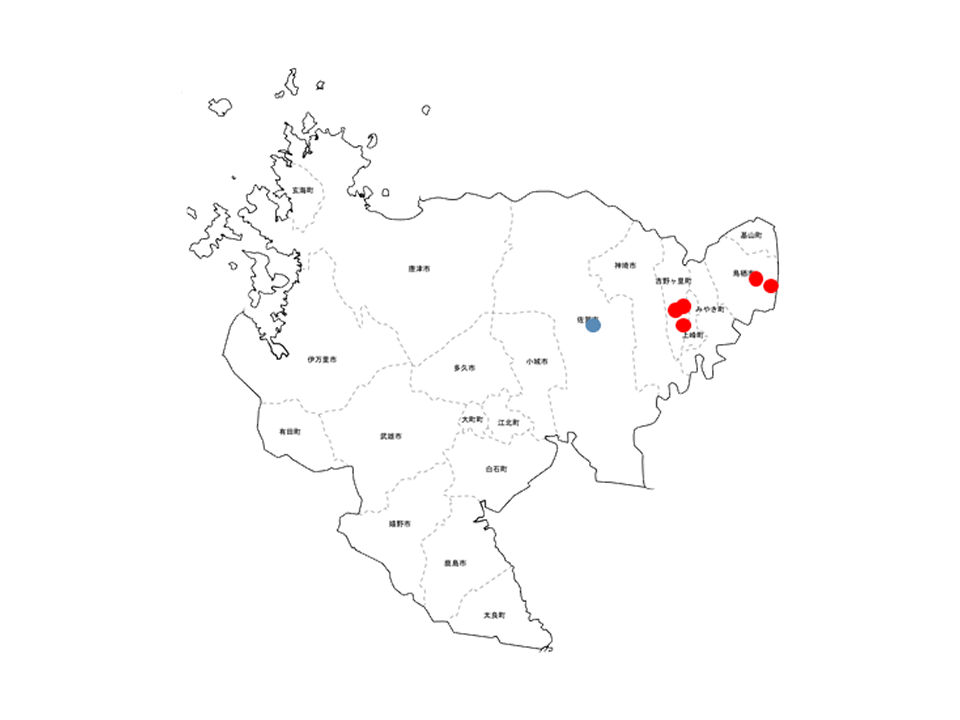

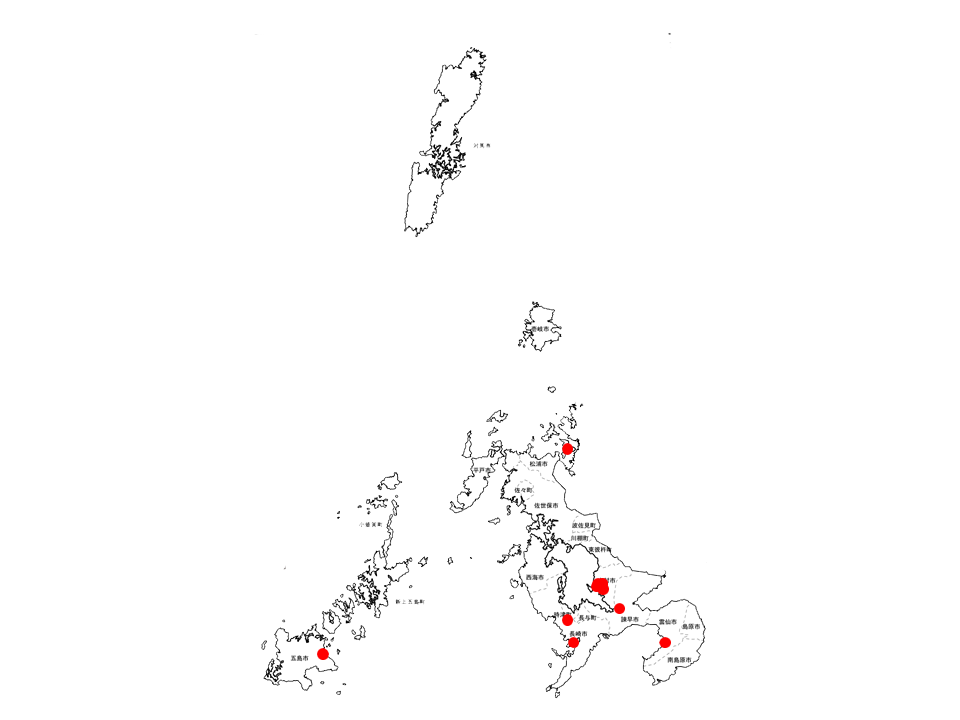

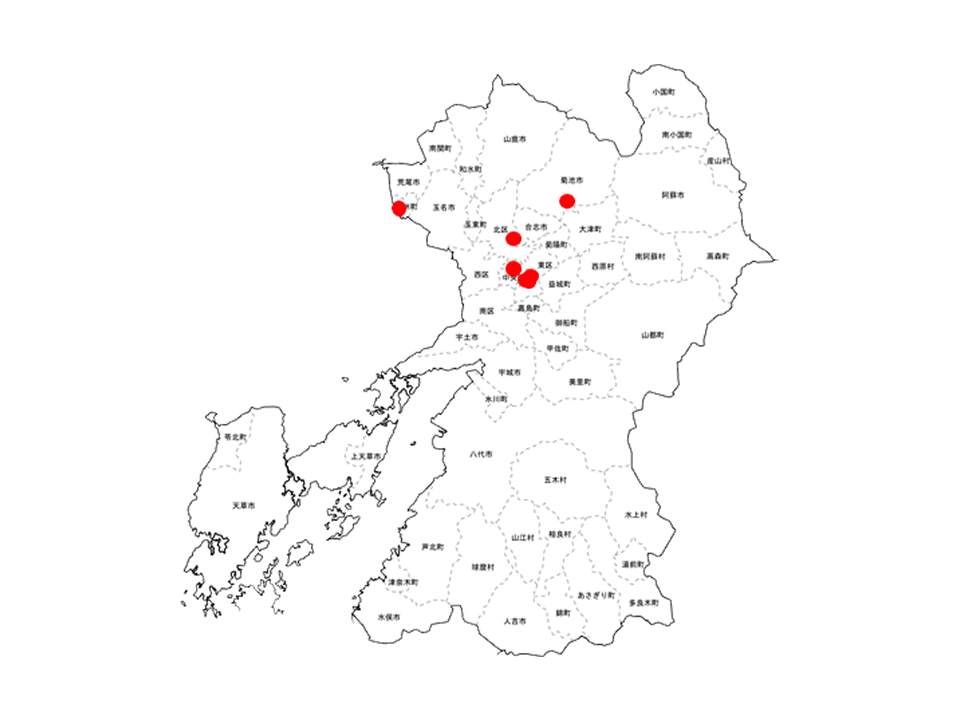

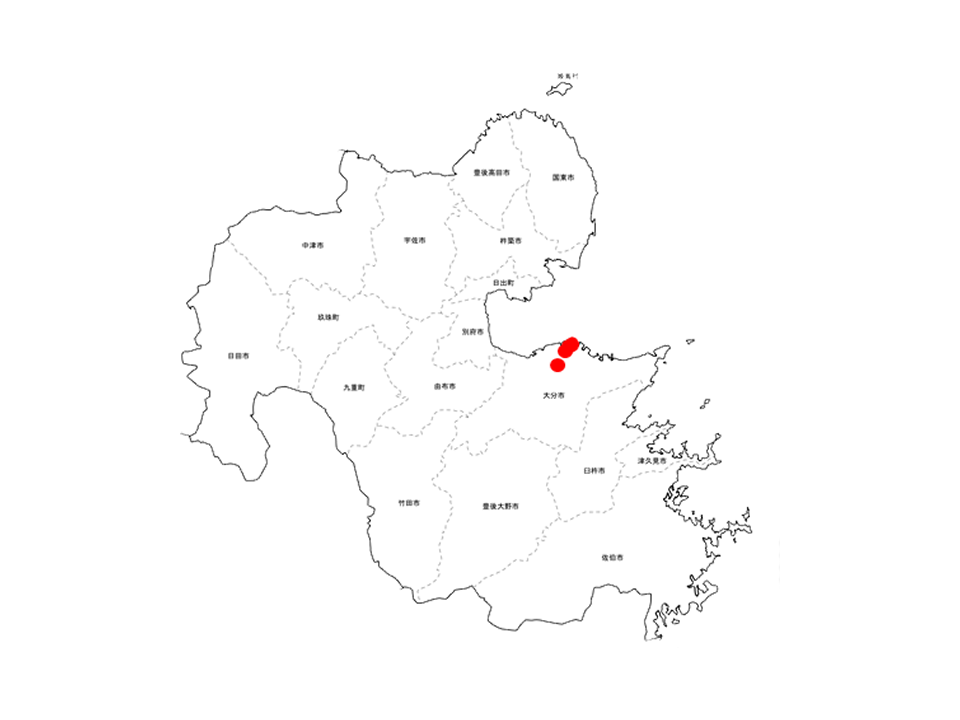

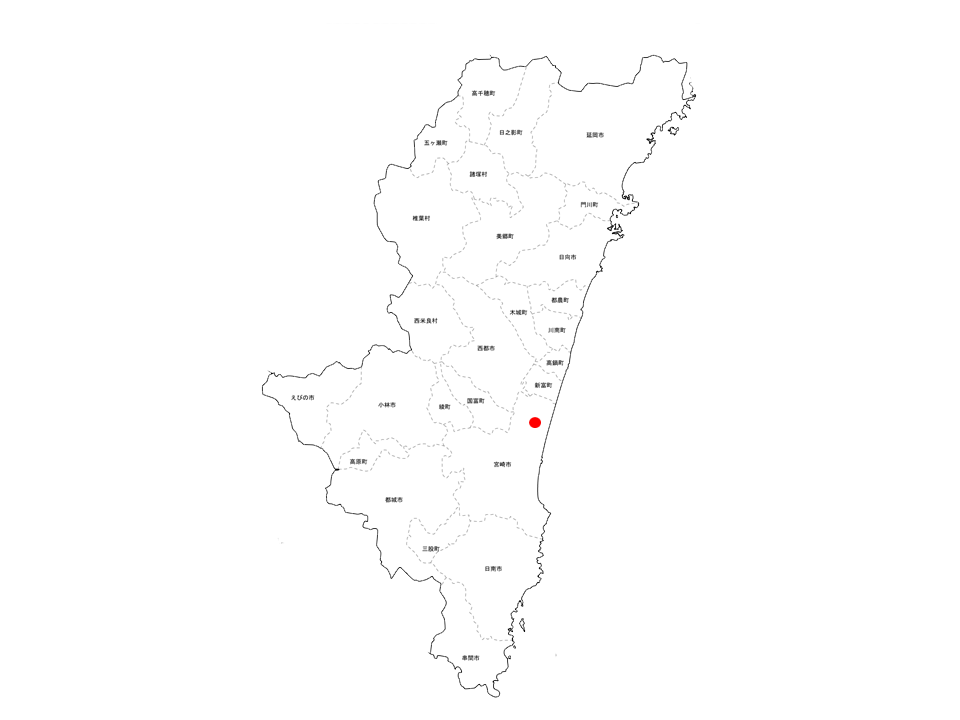

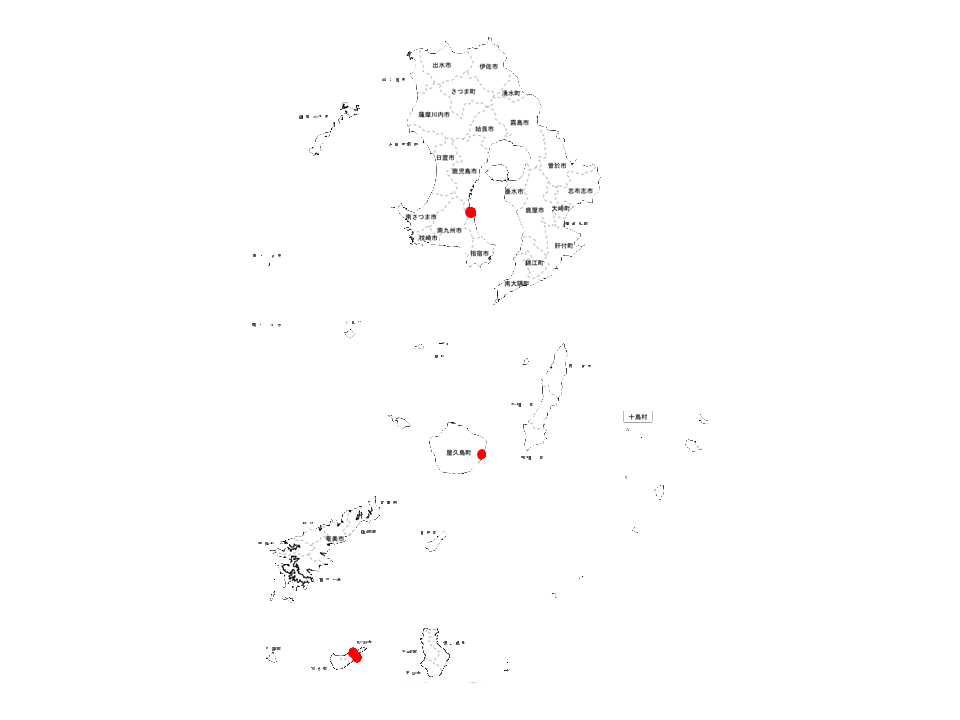

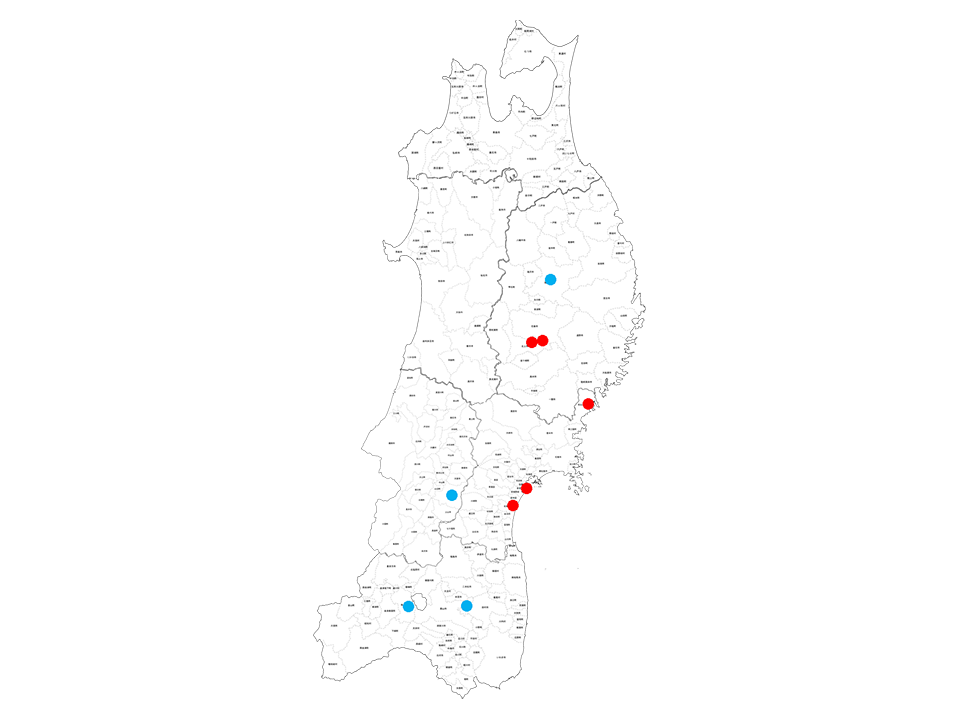

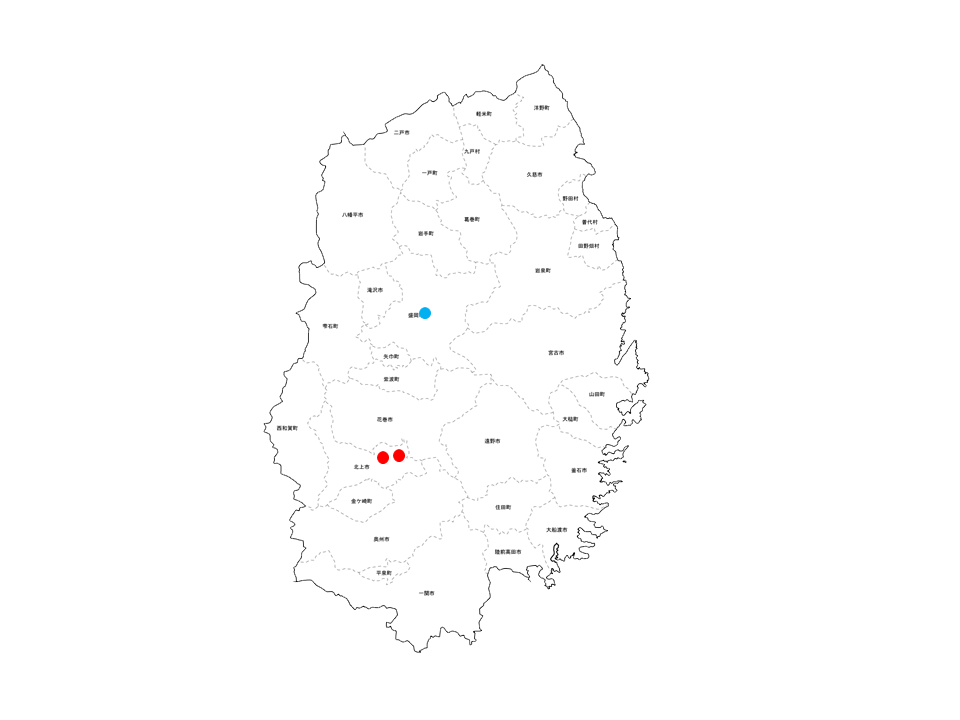

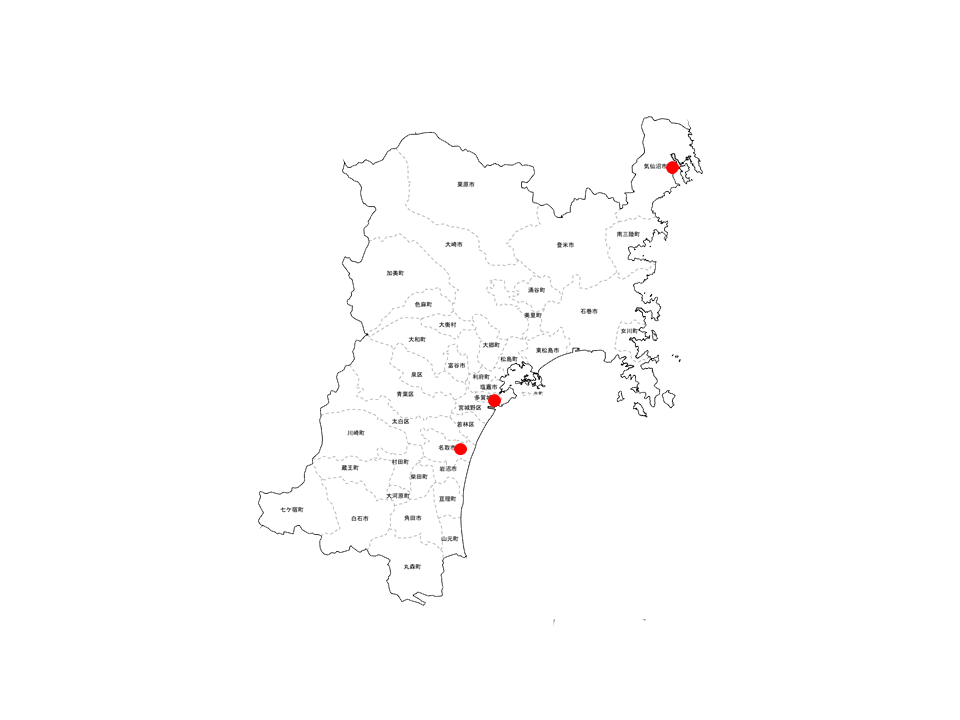

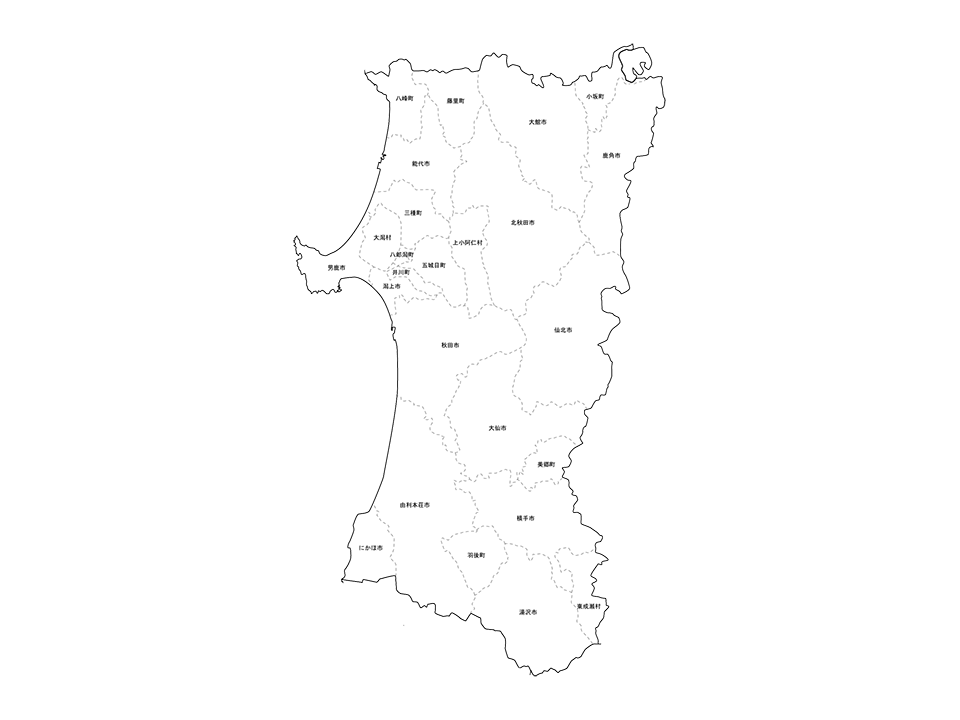

ウルシゴキブリ Periplaneta japanna Asahinaはクロゴキブリの項で少し紹介しましたが,ここではもう少し掘り下げてご紹介.

まず分布地域.朝比奈正二郎著「日本産ゴキブリ類」には以下の記載がある.

平戸島近傍阿値賀島,男女群島女島,鹿児島県(阿久根,佐多岬),トカラ(中之島,宝島),伊豆式根島,八丈島,御蔵島,対馬豆酘(今の対馬市厳原町),屋久島,奄美大島,沖縄本島,石垣島,西表島,和歌山県鹿柴とある.

ネットで調べると,愛媛県,瀬戸内海鹿島,長崎県無人島,高知県あたりが自然分布.

北海道で温室内に発見された記録がある.

♂である.クロゴキブリによく似ている.

こちらは♀.この角度から見ると前胸背板が大きいのがわかると思う.

2007 .11.2

外来種セイタカアワダチソウ

セイタカアワダチソウ Solidago altissima.

本種は北アメリカ北東部原産のキク科多年生草本類.

日本への侵入時期は明治中期といわれる.

日本全国の河川敷や日当たりの良い空き地に繁茂する.

地下茎と種子により繁殖するため,短期間で大きな群落を形成する事が出来る.

本種は虫媒花のため花粉は飛ばさない.

従って花を観察すると様々な昆虫類が訪れており,見ていて飽きない.

この場所は長野市郊外の河原.

2007 .11.1

長野の生き物 ミヤマツノカメムシ

学会前日に泊まった旅館の室内で見つけた.

ミヤマツノカメムシ Acanthosoma labiduroides Jakovlev は体長13-16㎜.

北海道から九州まで分布.家屋内に侵入するのは希ではないだろうか.

秋の山地の旅館であれば,この時期カメムシの越冬は普通なので,室内で見られるか期待していたが,期待通りであった.

しかし,本種が家屋内に侵入するのは希ではないだろうか.

この時期に家屋内に侵入するカメムシ類で有名なのはクサギカメムシ・スコットカメムシ・マルカメムシであるが,さすが老舗旅館.

もてなしも冴えている.(嫌みではありません)

早速採集ケースに収納した.

一緒に泊まっていたメンバーも私と同類のため,こうゆうお客は大歓迎である.

翌朝,窓からの景色も最高であった.

2007 .10.31

長野の生き物 ジョロウグモ

さらに同じく公園内のクヌギ樹皮上にジョロウグモ Nephila clavata L.KOCHを見つけた.

中央に♀成虫,少し上に♂成虫,雌の後方に白く見えるのが卵嚢である.

卵嚢を採集してきて飼育しようと一瞬考えたが,現在アシダカグモも手に負えなくなっておりやめた.

長野はジョロウグモよりナガコガネグモの方が多いと思っていたので嬉しかった.

しかも両親に子供も揃っての家族の記念写真である.

本種は人里に多く,1年1世代の発生.卵嚢は木の幹に産み付けられる.

卵はそのまま越冬し,翌春孵化する.

北海道を除く日本全土に分布.

2007 .10.30

長野の生き物 カムフラージュ

アマガエルのいた公園のケヤキの樹皮に表面に群がっていた.

白い紙の上で観察すると,毒々しい赤の混ざった目立つ色彩なのだが,樹皮上ではこれが全く目立たない.

ヨコズナサシガメ Agriosphodrus dohrni (Signoret) は体長16-24㎜の大型のサシガメで,昆虫やクモなどを補食する.都市の公園にも希に見られる.

これも見事なカムフラージュである.

2007 .10.29

長野の生き物 ニホンアマガエル

先週末,長野市で開かれた第23回 日本ペストロジー学会に出席した.

沖縄の時と違い,今回はちゃんとした仕事である.

行く途中にある博物館の雑木林のなかでゴキブリを探しているときに見つけた.

子供の時はアマガエルも普通にいる生き物と思いこんでいたが,東京に暮らしてみると珍しい生き物の仲間に入る.

沢山いた.

何処にいるかわかるだろうか?

見事な擬態である.

2007 .10.25

コワモン卵鞘カムフラージュ作業

生みつけた卵鞘をけなげにもカムフラージュ?している作業を目撃した.

自分の糞を口に含み,口から出した液で溶かし,卵鞘に盛り付けていた.

2007 .10.24

コワモンゴキブリ幼虫

コワモンゴキブリ終齢幼虫である.

特徴が良く出ている.

ワモン,コワモン,トビイロの終齢幼虫を比べてみよう.

ワモン,トビイロは比較的よく似ている.

コワモンは幼虫でも一目瞭然.

判りやすい.

2007 .10.23

コワモンゴキブリ

現在外来種問題に少し取り組んでいるのだが,コワモンゴキブリPeriplaneta australassiae(Linne)も当たり前であるが外来種であった(村上興正・鷲谷いづみ 2002 「外来種ハンドブック」 日本生態学会).ちなみに外来種として扱われているのはオガサワラゴキブリ・イエゴキブリ・ワモンゴキブリ・コワモンゴキブリ・トビイロゴキブリ・クロゴキブリ・ヨウランゴキブリ・チャオビゴキブリ・メンガタブラベルスゴキブリ(Blaberus discoidalis)の11種.

話は戻って,本種の原産地は不明,の世界的な屋内侵入生息性ゴキブリである.しかし,私はトビイロゴキブリ同様本州では一度も見たことが無い.文献によると東京には結構分布しているのだが.私が採集した個体は小笠原.こちらは温暖な気候ゆえ屋外にて結構見かけることが出来る.

いろんな角度から眺めてみると,どこから見ても前胸背目玉が見える.

少しコワ眼の写真が撮れた.

2007 .10.22

ゴキブリ書籍3

すばらしい本を見つけた.

これぞゴキブリをもっと理解して貰う為に作られた本である.

非常に分かり易く,写真はさすが海野和男先生だけあって,すばらしい出来である.監修している高家博成先生は数年前,多摩動物園で昆虫素晴らしさを教えて頂きました.昆虫園は勉強になります.是非行かれたらよいと思います.

海野先生とは先日あるきっかけでお話しする機会を頂き,色々教えて頂きました.

良い本ですので,ゴキブリに興味のある方は是非読んでみてはいかがでしょうか.

大木さんはお会いしたことがないため,コメントできません.ごめんなさい.

出版社:ポプラ社

監修:高家博成

写真:海野和男

文 :大木邦彦

定価:本体2,450円(税別)

2007 .10.19

ゴキブリ科熱帯3種卵鞘の違い

形態では判りにくい面を持つが,卵鞘は混生していると言われるワモン,トビも大きさが全く違う為,卵鞘さえ確認できれば種が判る.

右よりワモンゴキブリ,コワモンゴキブリ,トビイロゴキブリ.

しかし,以前某地下街にゴキブリ採取に出かけた際,ワモンより明らかに長いぼろぼろの卵鞘を採集したので,トビもいると思ったが,そこのゴキブリに詳しい知人に確認したらクロもいる事が判り,結局未だにその卵鞘は同定していない.

2007 .10.18

ゴキブリ科熱帯3種♂成虫腹端部背面の違い

ゴキブリの同定には,もっぱら♂成虫の腹端部周辺の形態が用いられる.

その図は「日本産ゴキブリ類」を見て頂ければ良いが,ワモンとトビイロは大きく違うので,写真で紹介する.

翅が邪魔なので腹面から見ると,違いはわかりにくい.

従って,前回翅を切断した個体を背面より観察した.

これはコワモンゴキブリ腹端部背面.

肛上板が四角く角が少し張り出している.

次にトビイロゴキブリ.

肛上板は張り出ることなく短小である.角が円い.

最後にワモンゴキブリ,

肛上板は大きく張り出し,先端が深く湾入する.

これが判れば,どんな紛らわしいトビイロゴキブリでも,直ちに同定できます.

2007 .10.18

ゴキブリ科熱帯3種♂成虫腹端部背面の違い

ゴキブリの同定には,もっぱら♂成虫の腹端部周辺の形態が用いられる.

その図は「日本産ゴキブリ類」を見て頂ければ良いが,ワモンとトビイロは大きく違うので,写真で紹介する.

翅が邪魔なので腹面から見ると,違いはわかりにくい.

従って,前回翅を切断した個体を背面より観察した.

これはコワモンゴキブリ腹端部背面.

肛上板が四角く角が少し張り出している.

次にトビイロゴキブリ.

肛上板は張り出ることなく短小である.角が円い.

最後にワモンゴキブリ,

肛上板は大きく張り出し,先端が深く湾入する.

これが判れば,どんな紛らわしいトビイロゴキブリでも,直ちに同定できます.

2007 .10.17

ゴキブリ科熱帯3種成虫比較

Periplaneta属熱帯産3種を並べてみた.

トビイロゴキブリとワモンゴキブリは外見的特徴である前胸背板が互いに似ている物を比較して並べた.

どれがトビイロゴキブリか判るだろうか.

正解は真ん中がトビイロ.

ワモンの方が大きい事,体格と前胸背の大きさのバランスで,区別できるかも知れないが,

単独で野外で見かけたら,私はたぶん判らないと思う.

コワモンは明らかに違いがわかるが,現場でこのトビイロを見たらちょっと判らない.

ちなみに,ちょっとかわいそうだが,翅を切り取って腹部腹面を比較した.

腹部背面の色彩はコワモンとトビイロがよく似ている.

詳細は次回に.

2007 .10.16

トビイロ初齢幼虫

ダンボール紙の隙間から触角をだし様子をうかがう初齢幼虫.

初齢幼虫が増えてくると,無数の触角がダンボール断片からゆらゆら動き,幻想的な世界を演出する.

写真を撮ろうと光を向けると,みんなケツを向ける.やはり光は嫌いな様だ.

1齢幼虫

クロゴキブリ,コワモンゴキブリ,ウルシゴキブリ,トビイロゴキブリの1齢幼虫はよく似ているが,トビイロは少し色が淡く,私見ではあるがチャオビゴキブリ初齢幼虫になんとなく似ている様な気がする.

2007 .10.15

トビイロゴキブリ

トビイロゴキブリPeriplaneta brunnea Burmeisterはワモンゴキブリやコワモンゴキブリと並ぶ熱帯性大型ゴキブリである.この三種は前胸背板に紋形が認められる点で似ており,日本では熱帯御三家のような存在であるが,私は情けない事にW個体を一度も採集した事がない.また,社内でも見たという報告を聞かない.ワモンとは極めてよく似ており,ワモンと見間違えている為報告が少ないとも考えられているが,はたして真相は.飼育過程では3種とも同じセットで同じように増えている様なので,侵入すればワモンの様に繁殖すると思うのだが.

成虫.

終齢幼虫.

2007 .10.12

アオカナヘビ産卵

朝,餌を与えようとしたら風呂にはいるがごとく,マットにクビだけ出して動かない個体を発見.もしや産卵と思い,カメラの納めた.

半日後そっと掘り返すとやはり卵があった.

2個の卵を発見した.

このままプリンカップで保管となる.