ゴキブログ一覧

2009 .5.21

サツマゴキブリ 幼虫

幼虫は光沢の無い薄茶色で,他のマダラゴキブリ科の幼虫に良く似ている.

個体により明るい茶色のものや,濃い茶色の個体もいる.

写真中最も大きい個体は終齢に近いと思われ,成虫に近い色彩が出てきている.

初齢幼虫は3㎜前後.

地味な幼虫である.

2009 .5.20

サツマゴキブリ 雌雄

成虫雌雄の見分けかた.

写真は腹面の腹端部.

こちらは♂.

そして♀.

♀の腹端の腹節は1枚の面(1節)であるのに対して,

♂は2節で構成される.

比較すると大きい方が♀であるが,1匹だけで始めてみる人はこの部位を確認すると間違わない.

2009 .5.19

サツマゴキブリ

マダラゴキブリ科 Family Epilampridae

サツマゴキブリ属 Genus Opisthoplatia Brunner v.Wattenw

サツマゴキブリ Opisthoplatia orientalis (Burmeister)

過去にも幾度となく登場しているが,改めて解説.

日本には5種のマダラゴキブリ科が記録されているが,

4種はマダラゴキブリ属に属し,サツマゴキブリ属は本種1種のみ.

その特徴は,前胸背前縁は放物線状の円弧,後頭部を覆う.

マダラゴキブリ属は後頭部が顔を出している.

そして,最も大きな特徴は♂♀とも前後翅は鱗状に縮小する事.

♂の体長25㎜内外(写真左).

♀の体長35㎜内外(写真右).

成虫は艶のある黒褐色で,前胸背前縁に白い縁が入る.

また,背面より見ると,腹縁は赤茶の色が入り,綺麗な外見をする.

生息場所は,朽木の樹皮下,湿った林床などに潜んでいるものが見られる.

幼虫・成虫は水辺を好むようで,湧き水のある場所で見ることもある.

私が採集した場所もそのような場所であった.

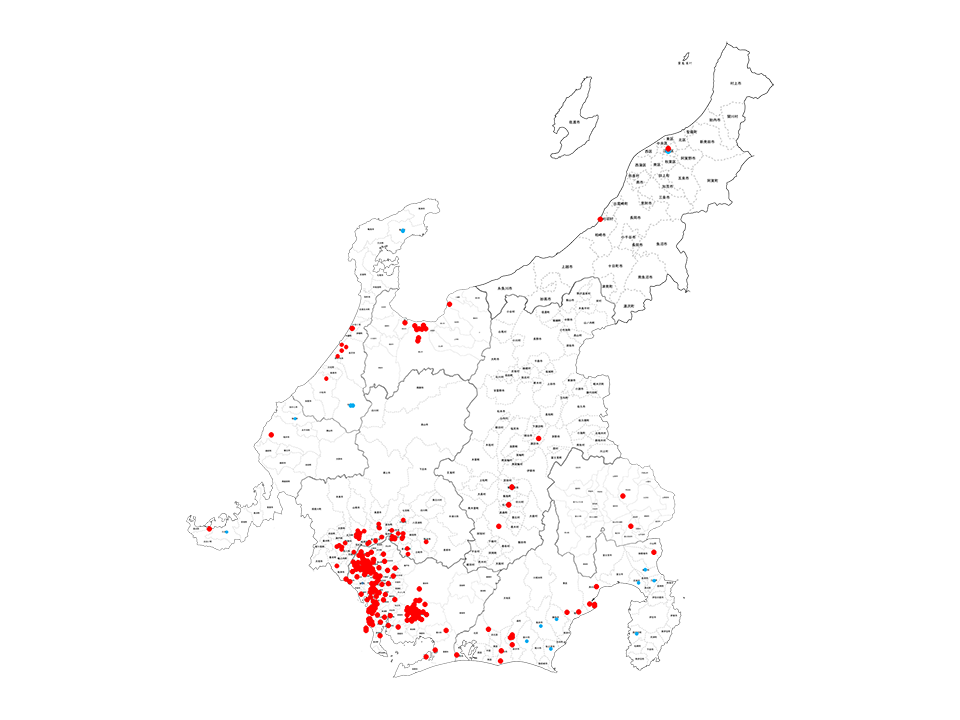

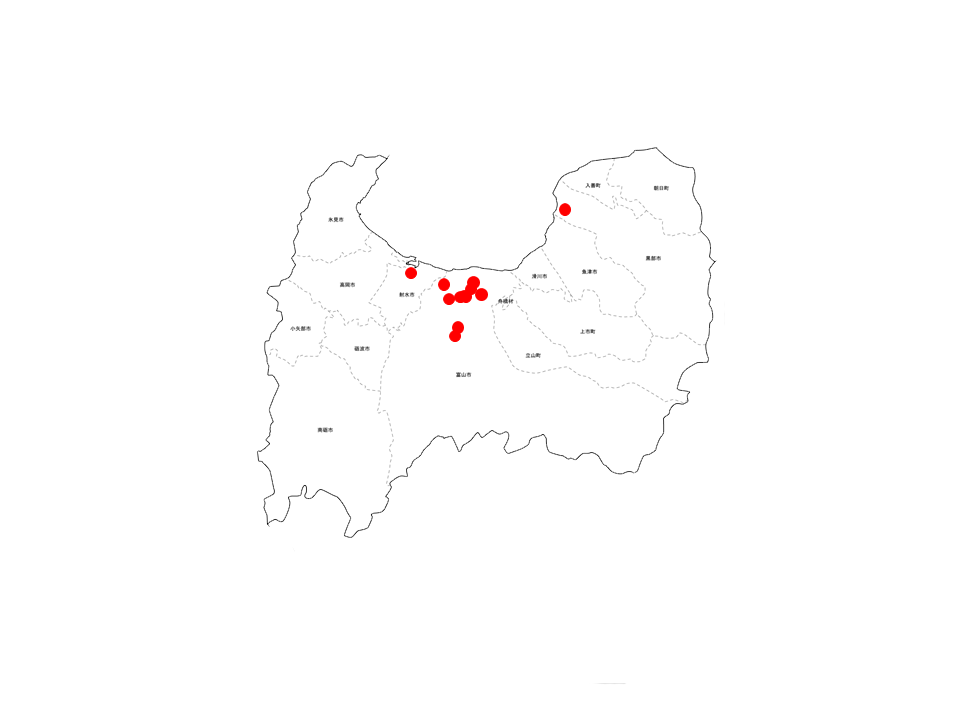

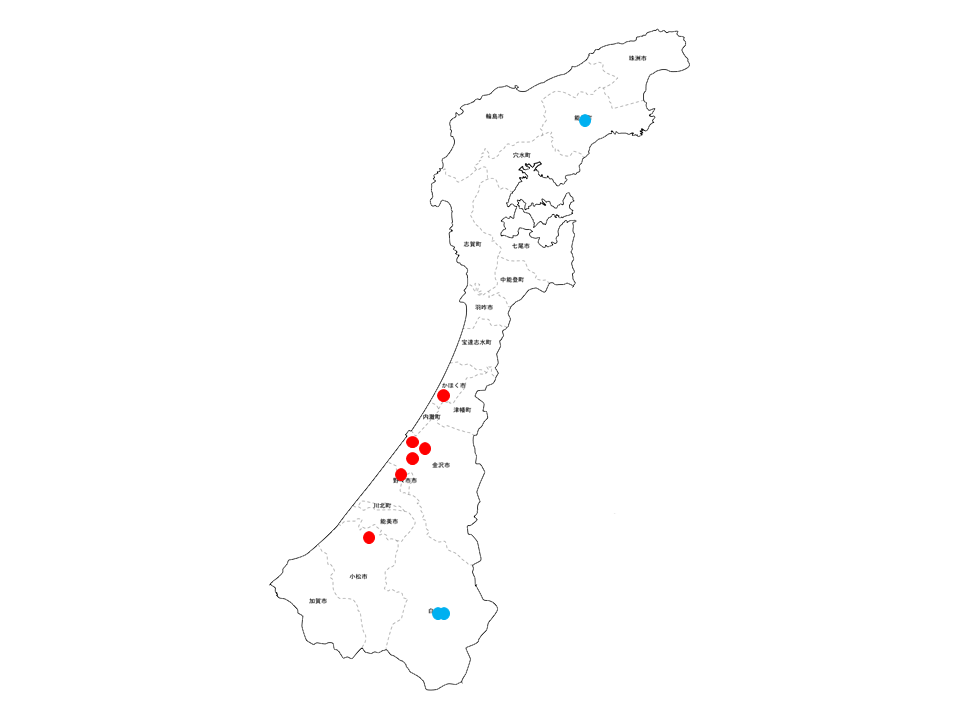

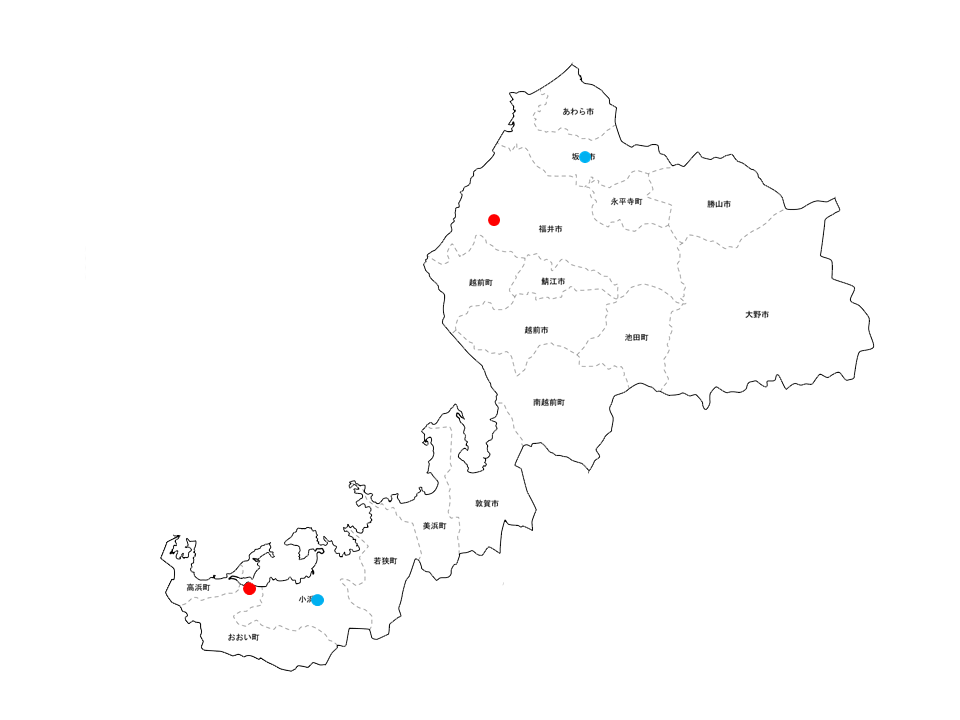

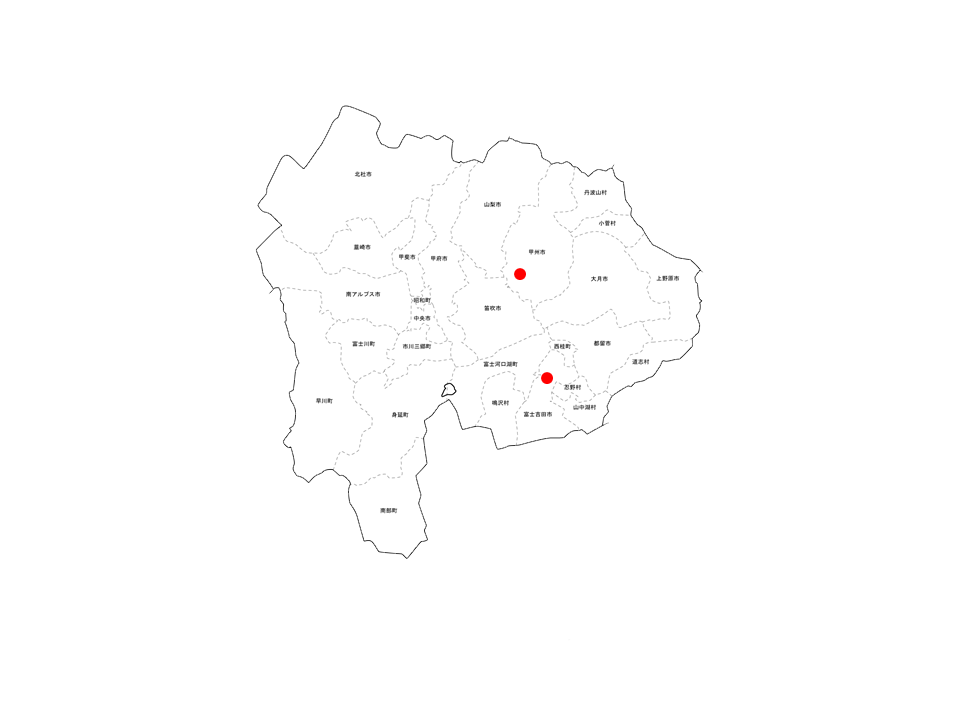

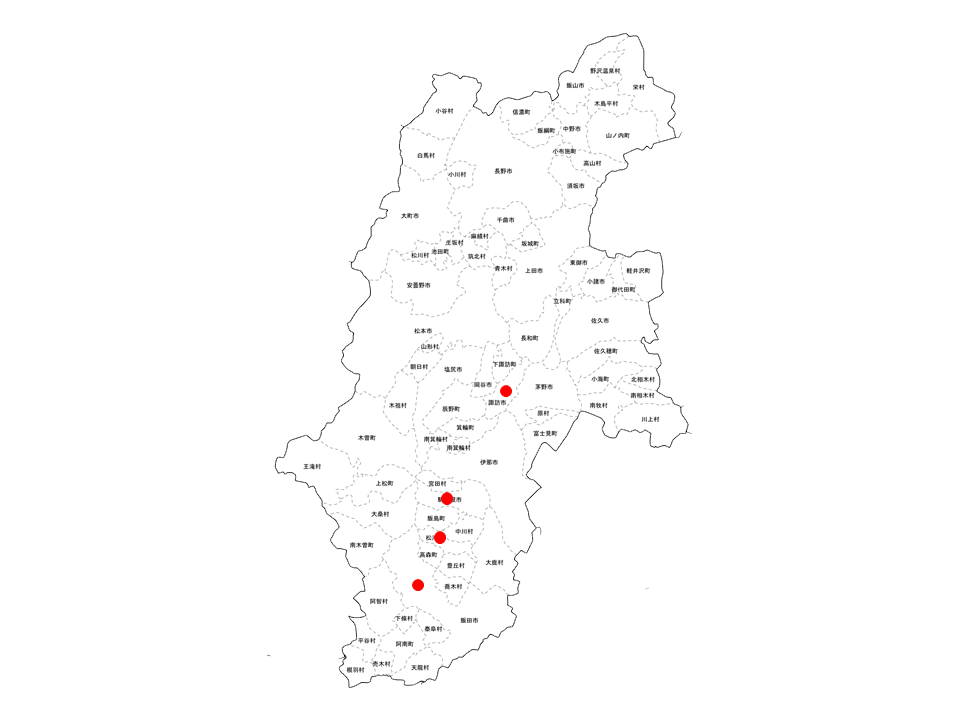

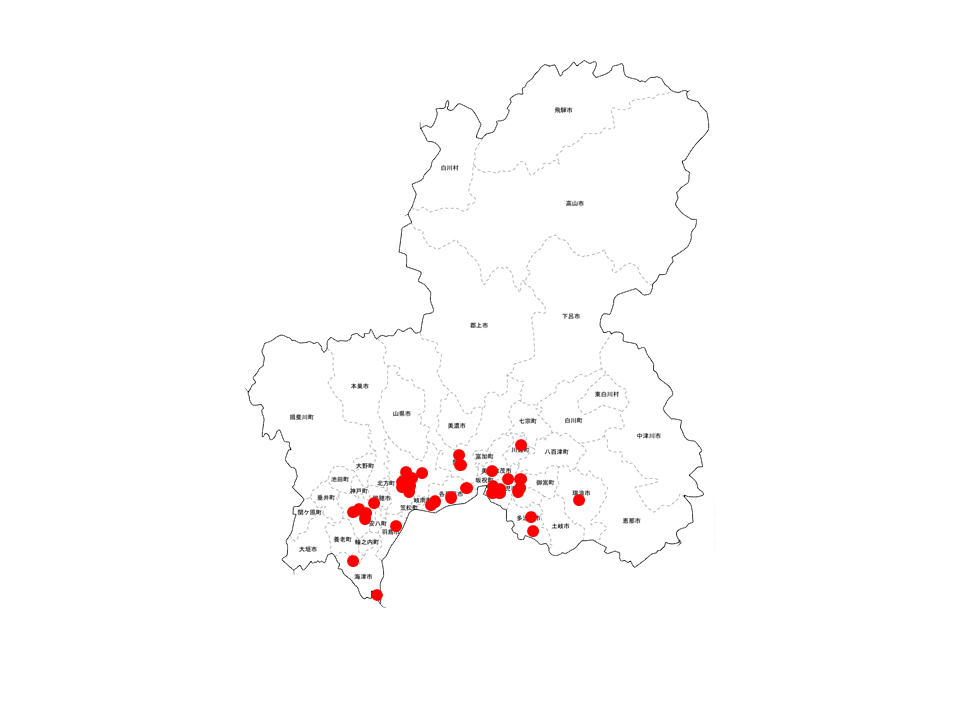

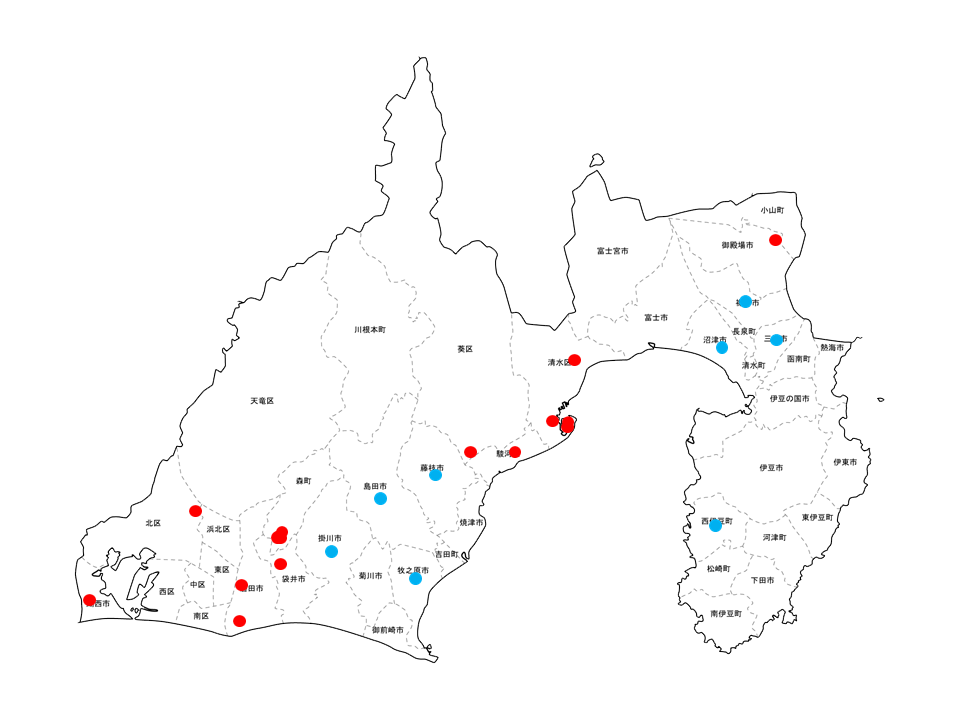

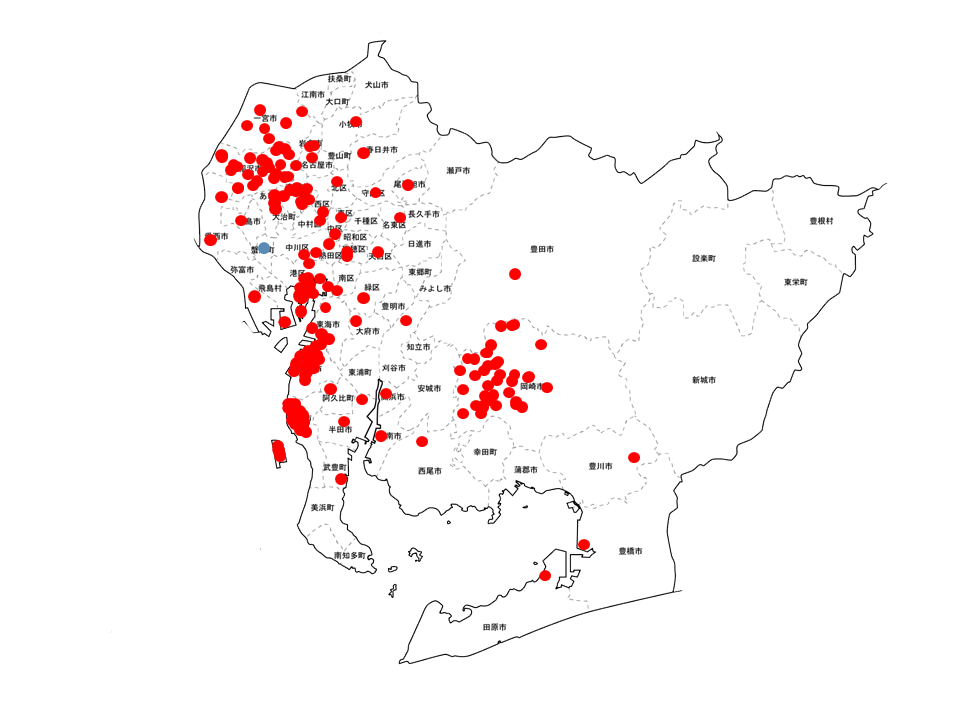

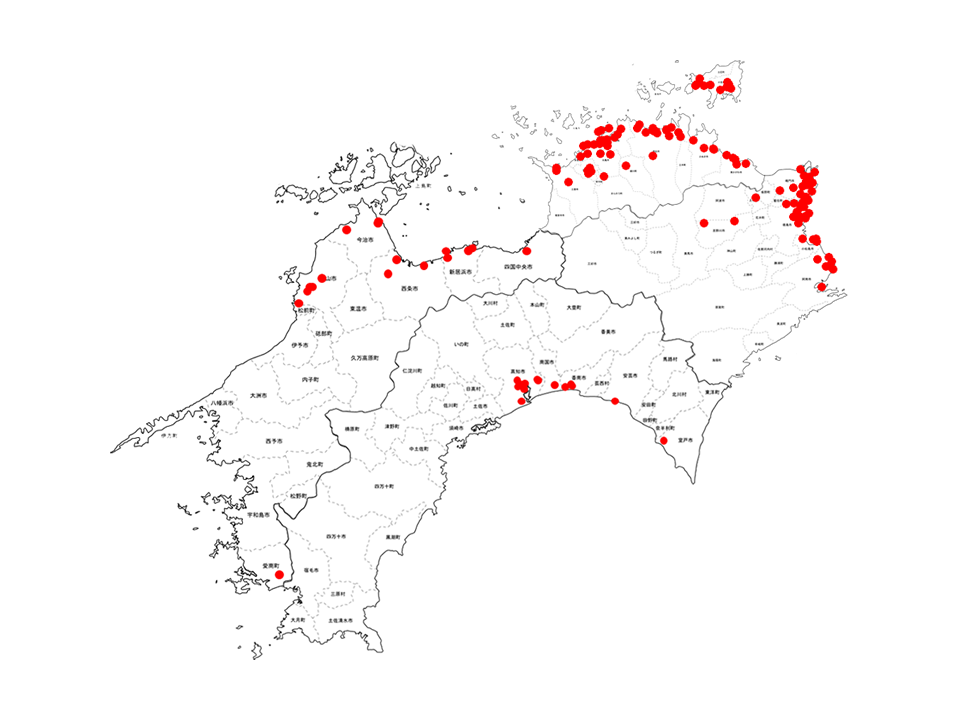

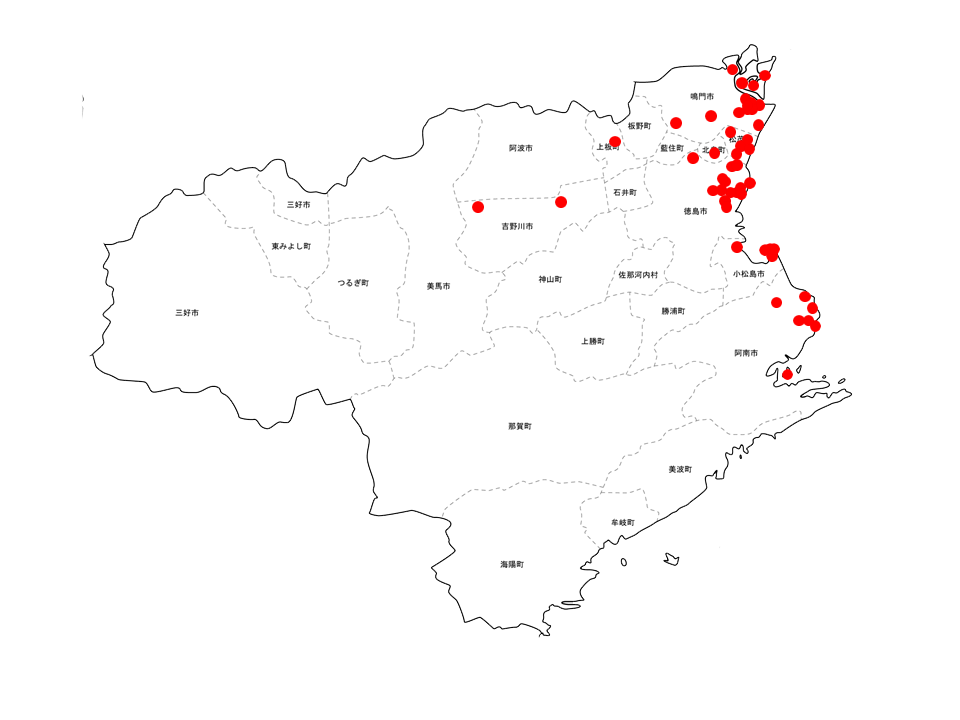

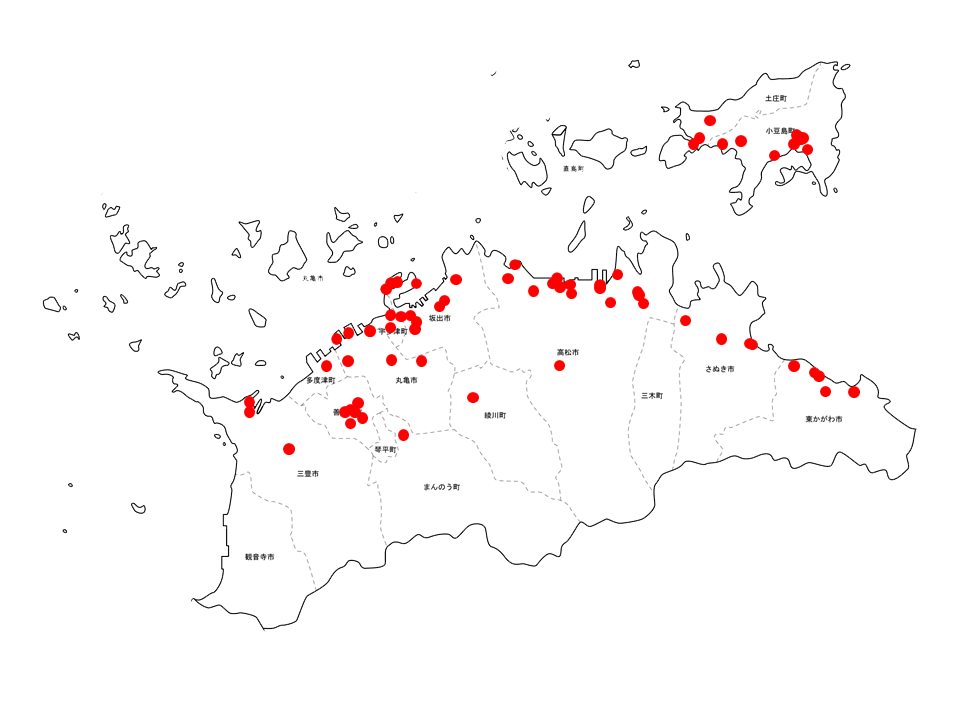

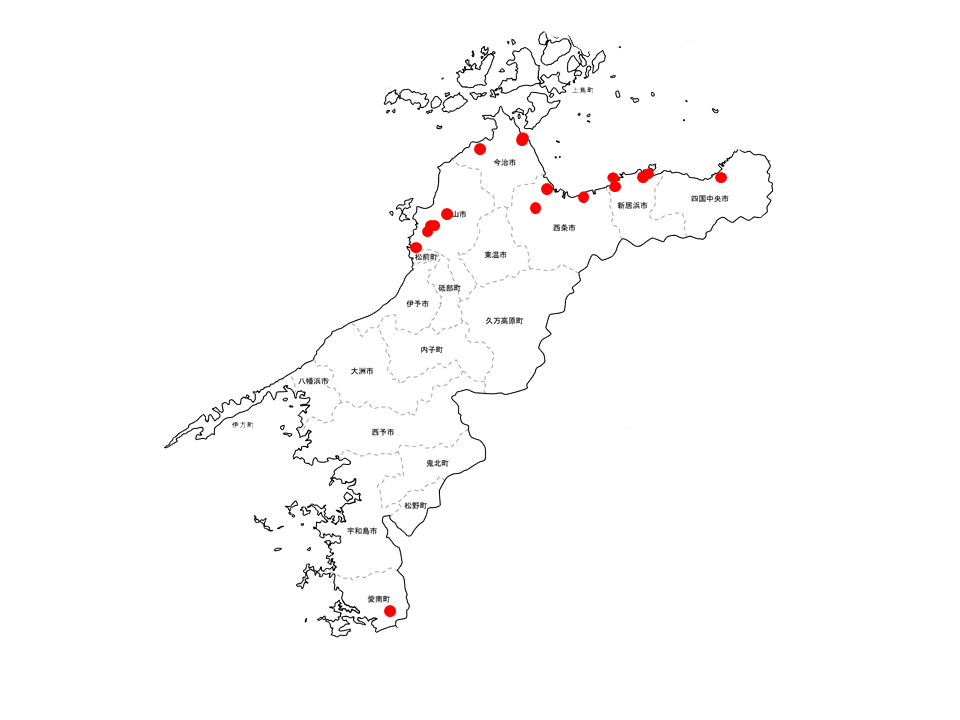

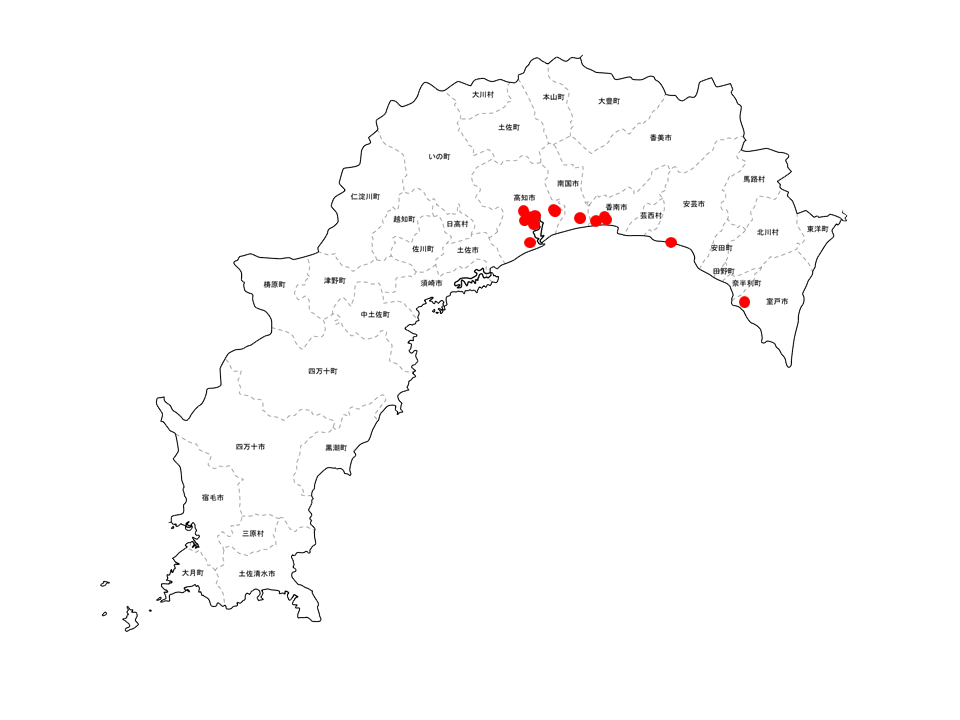

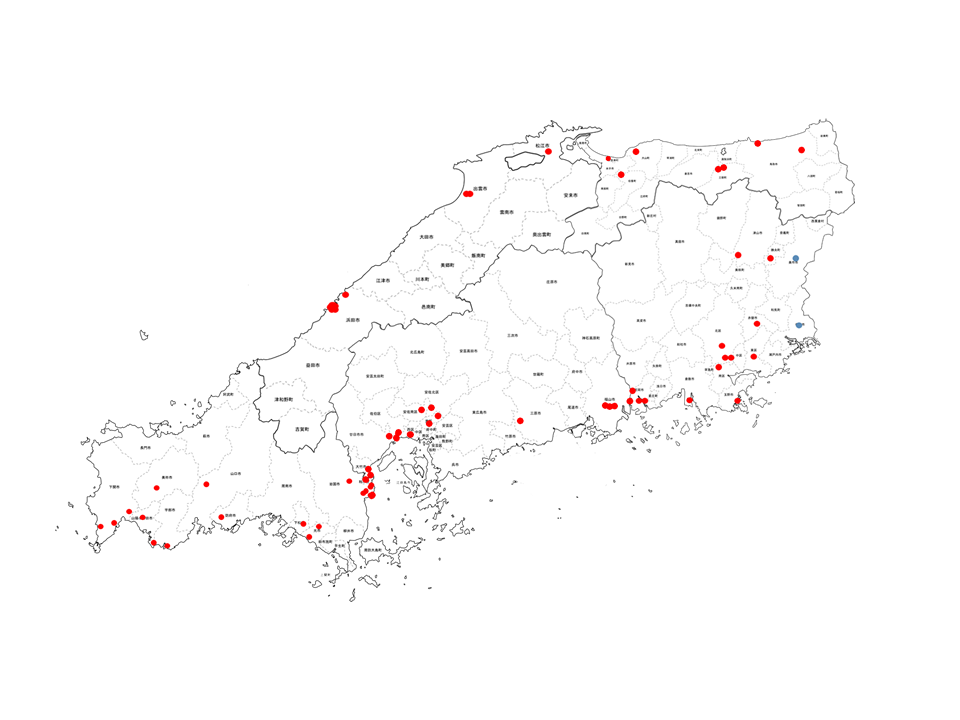

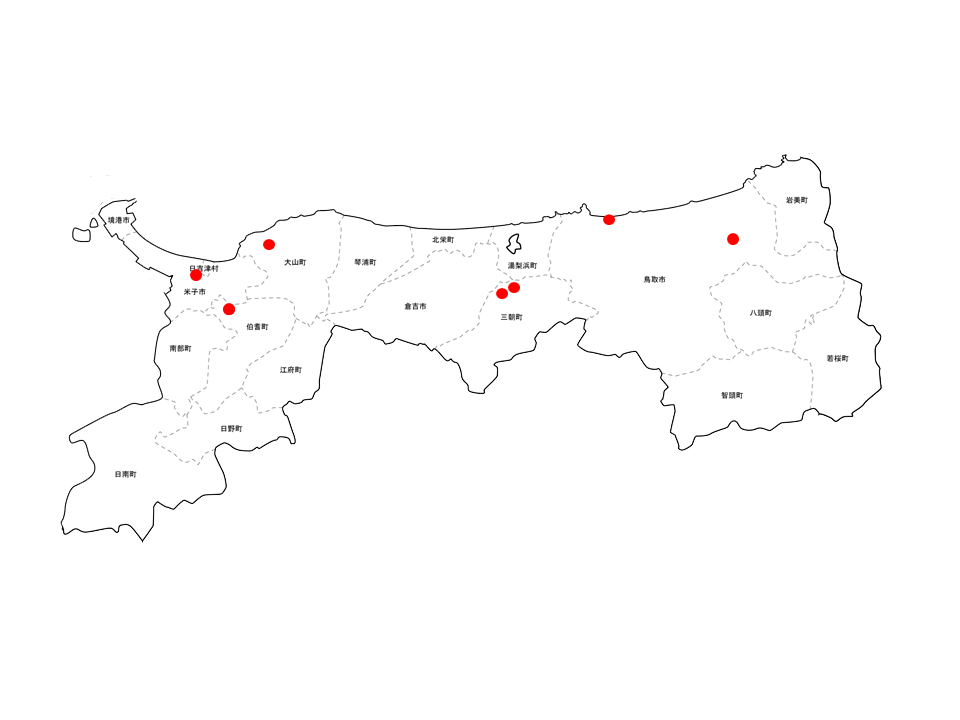

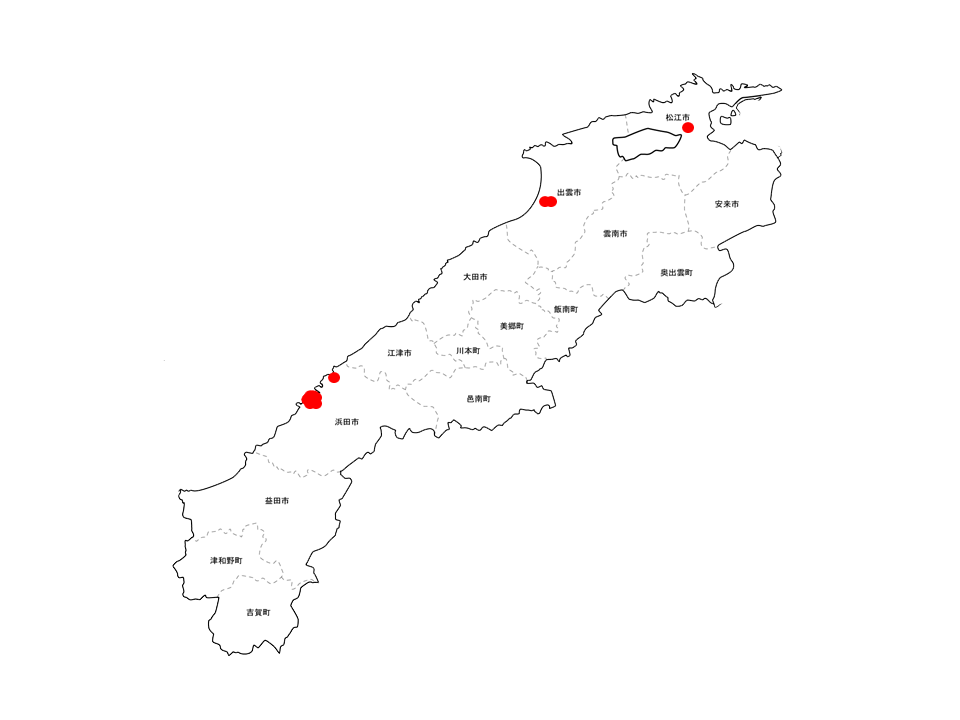

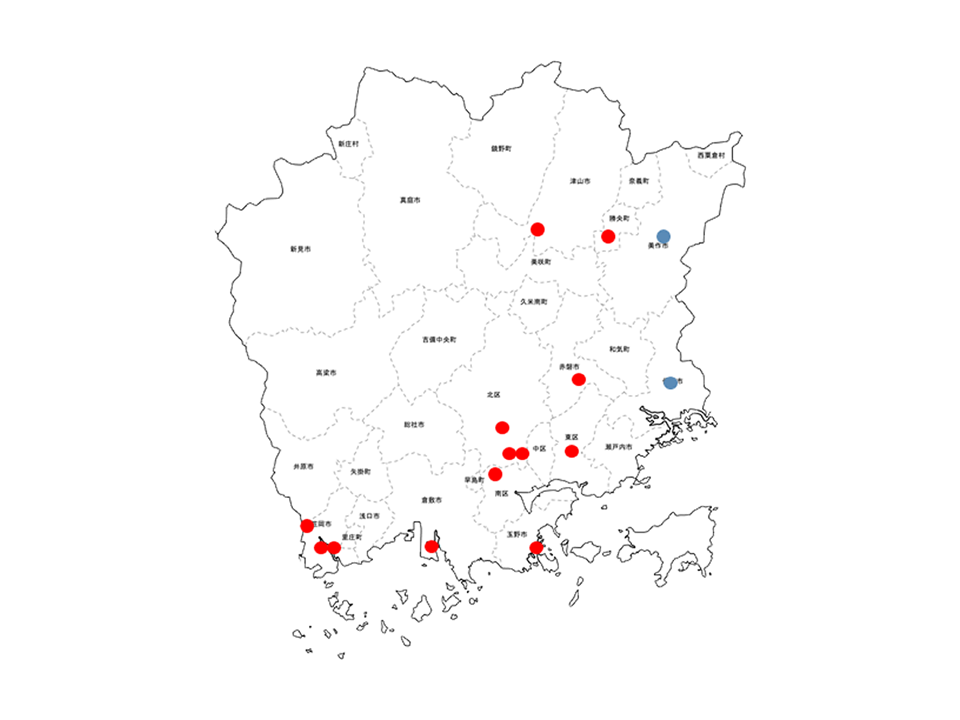

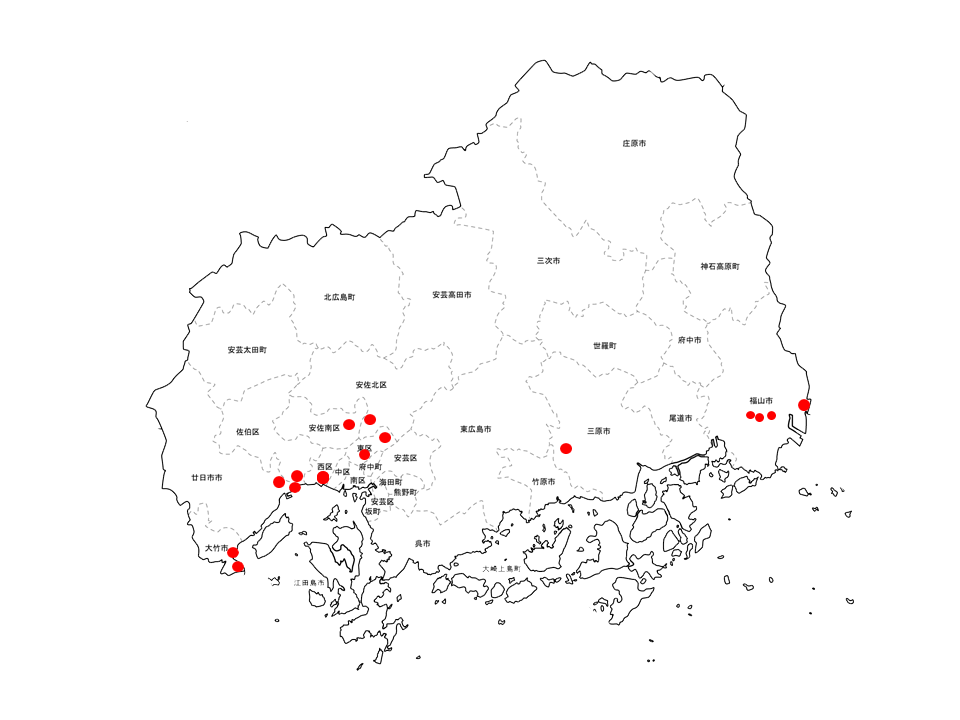

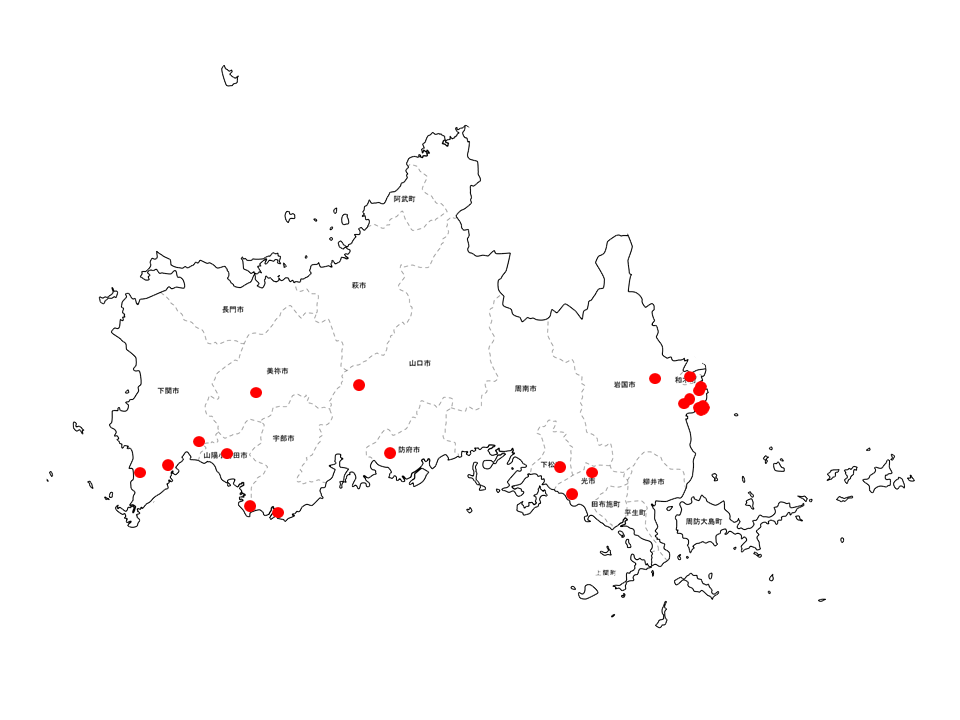

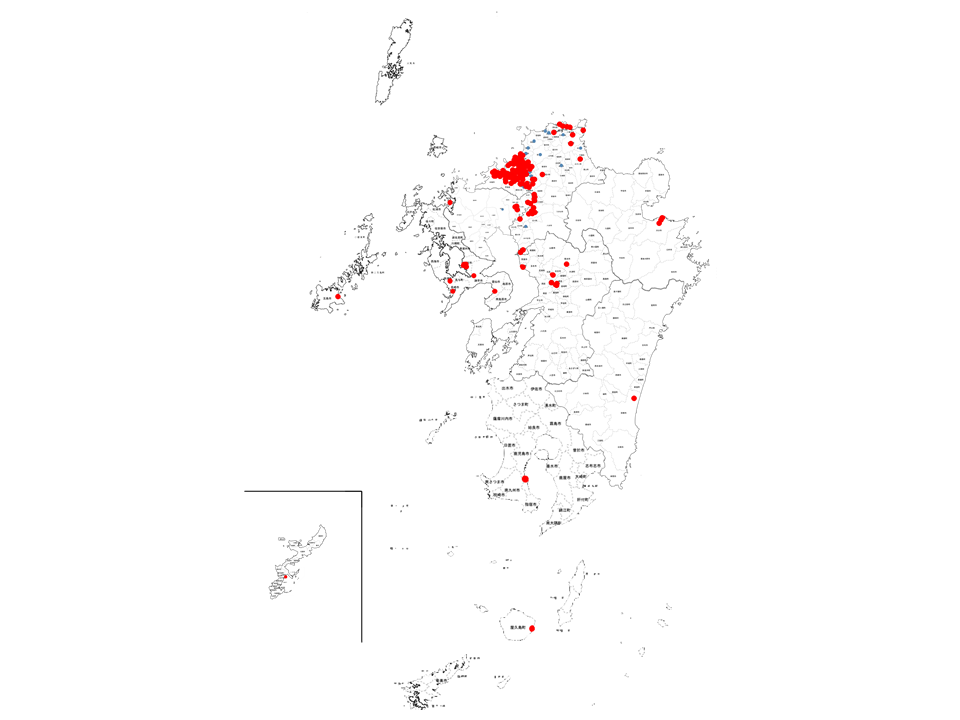

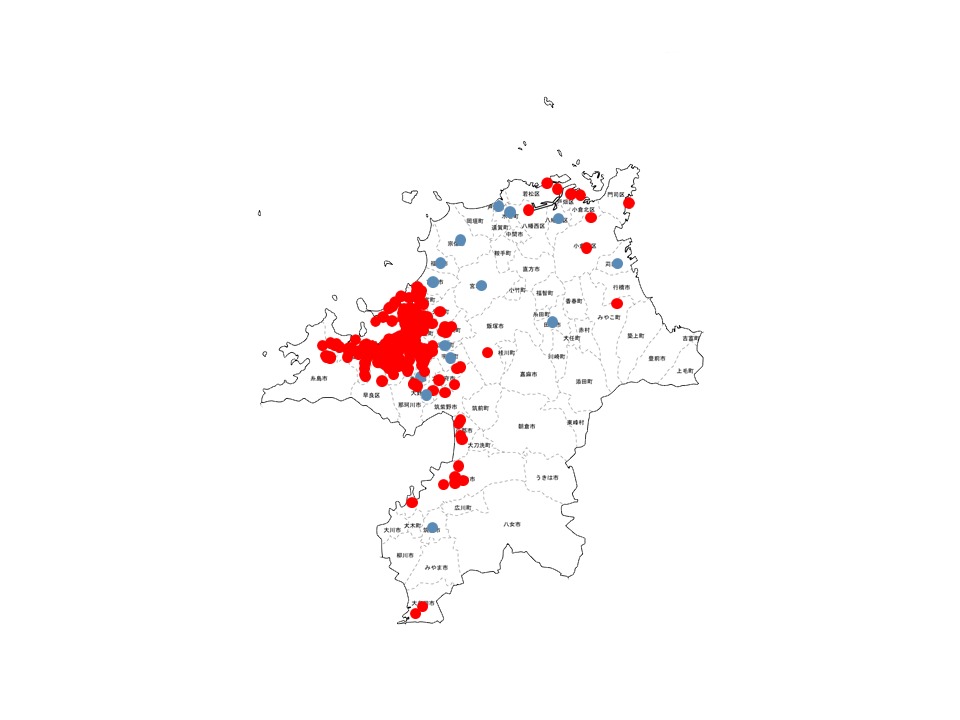

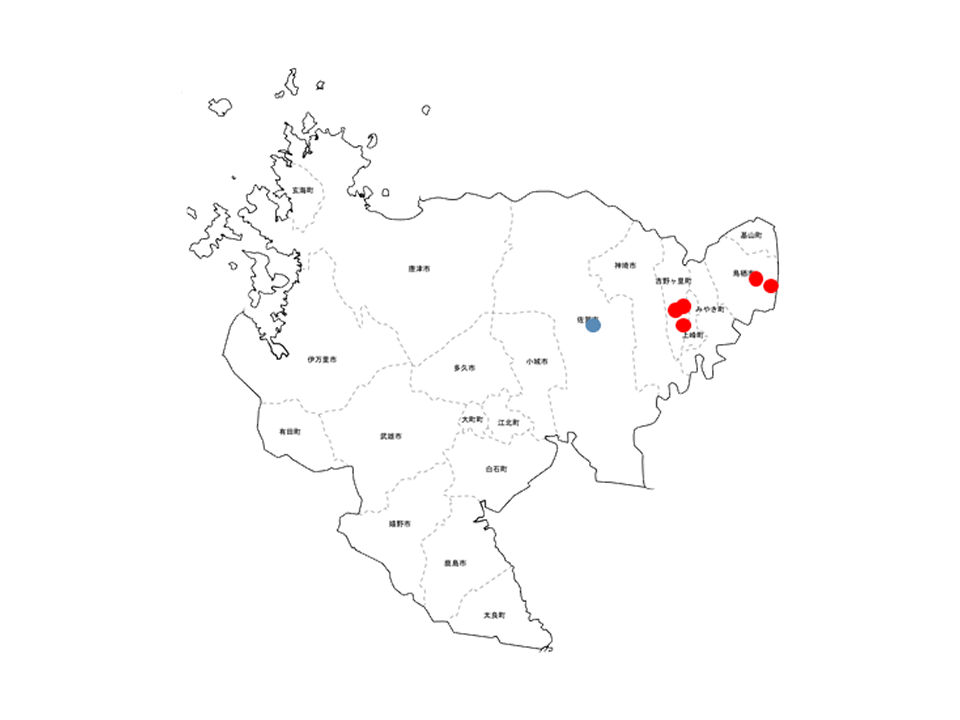

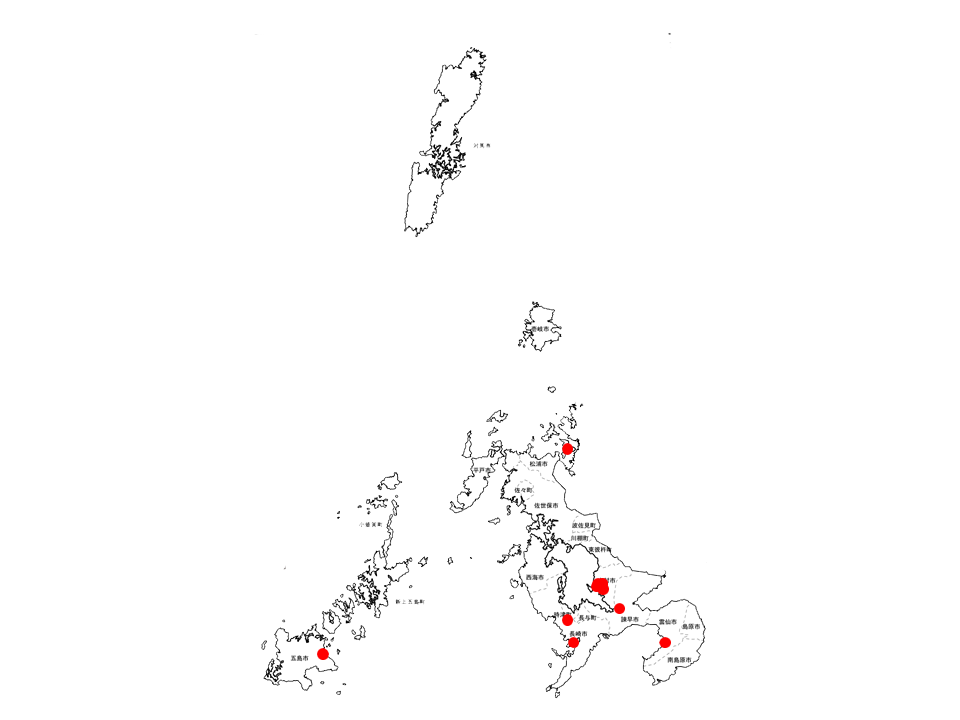

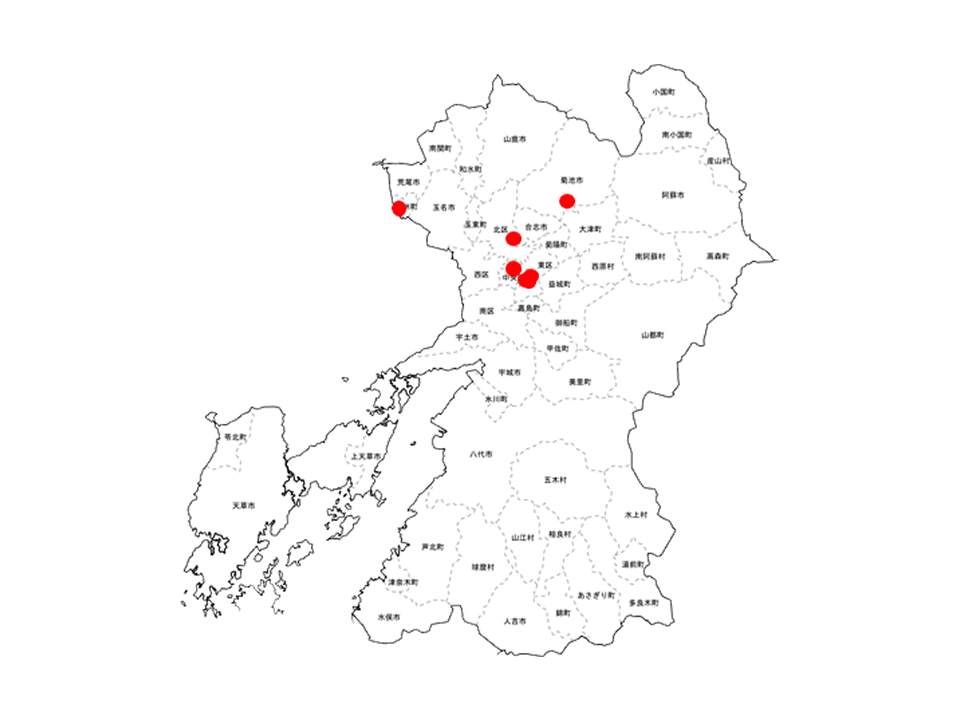

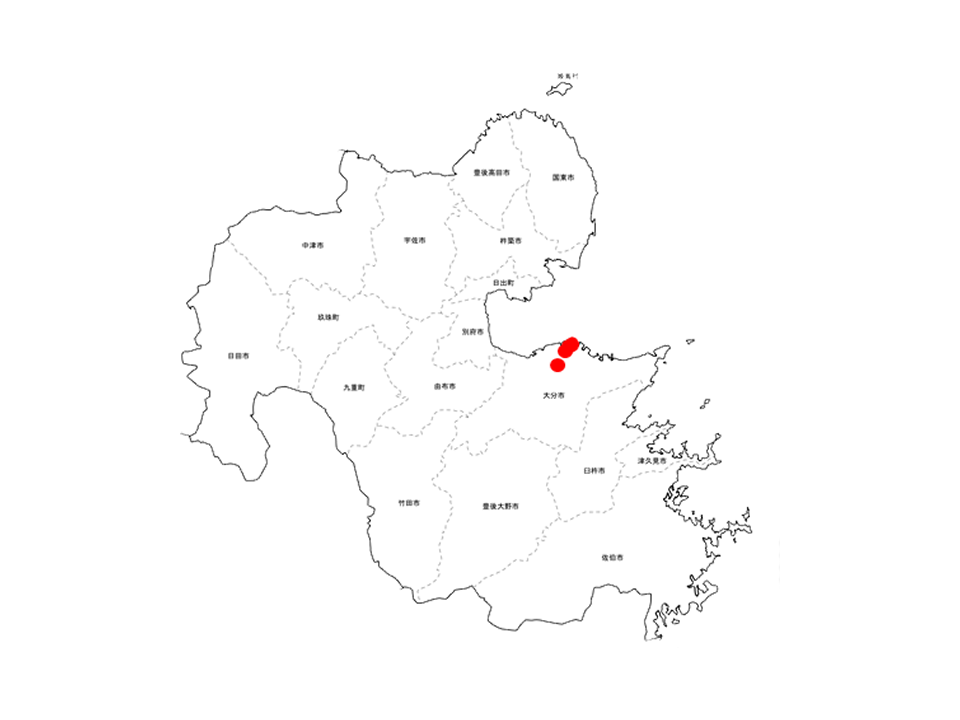

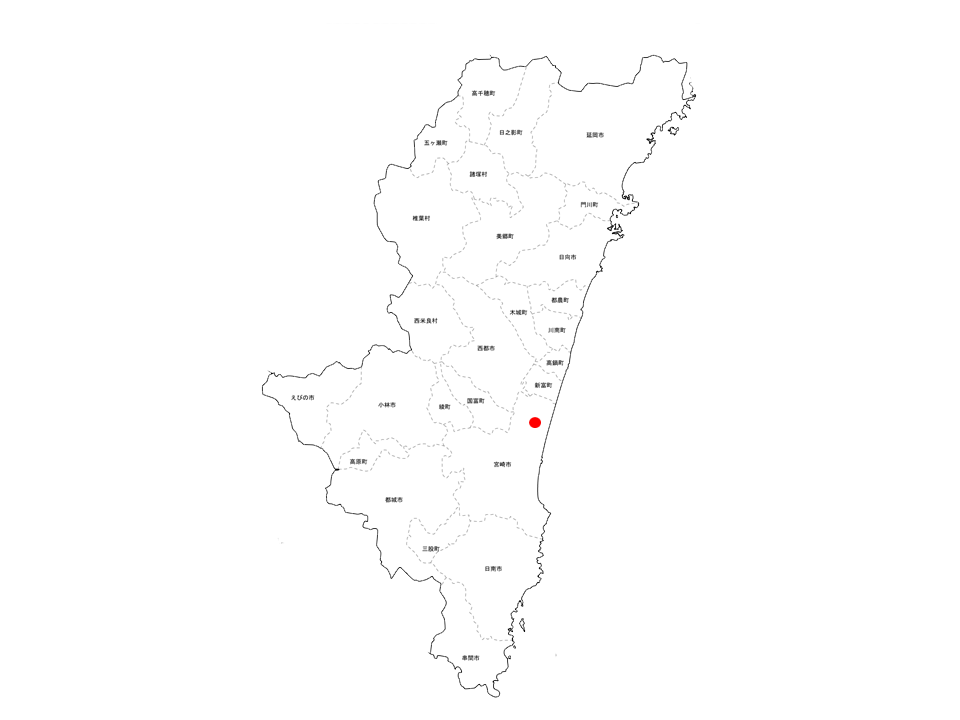

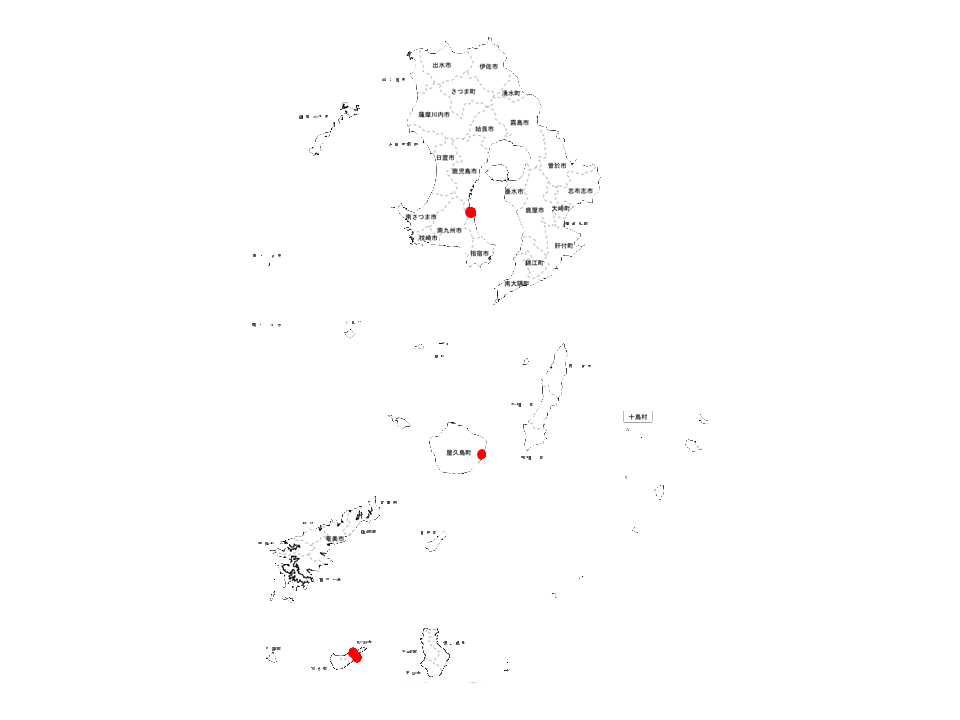

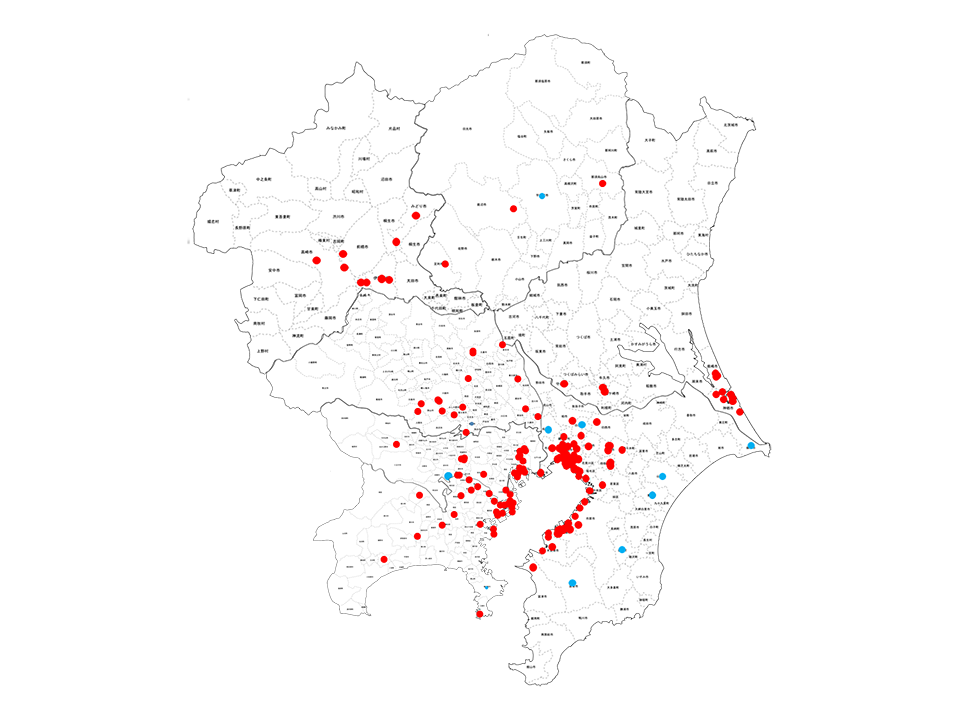

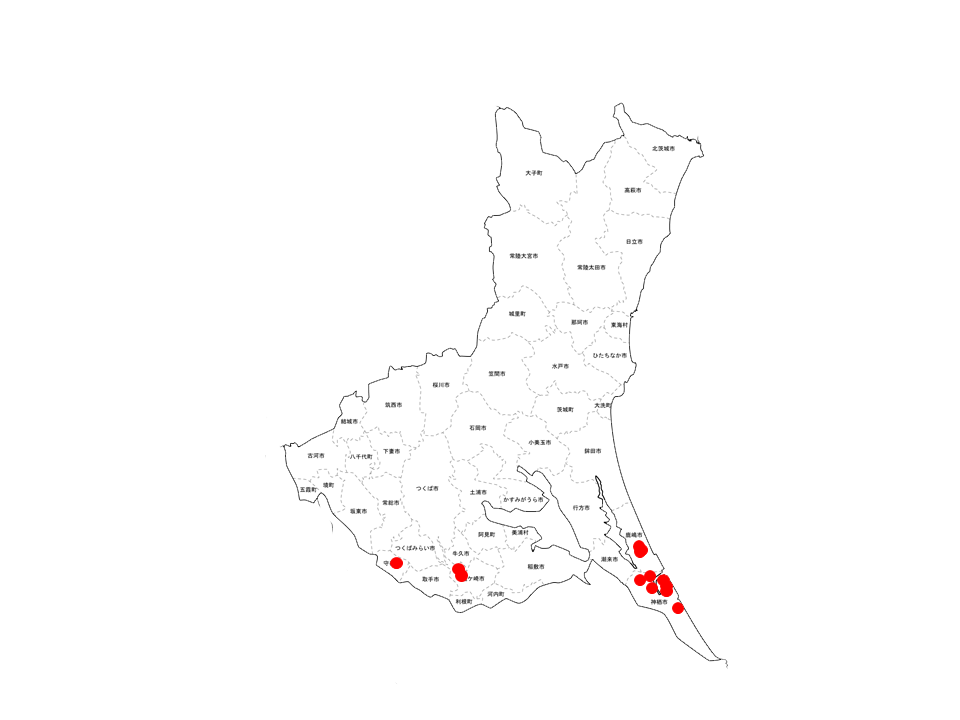

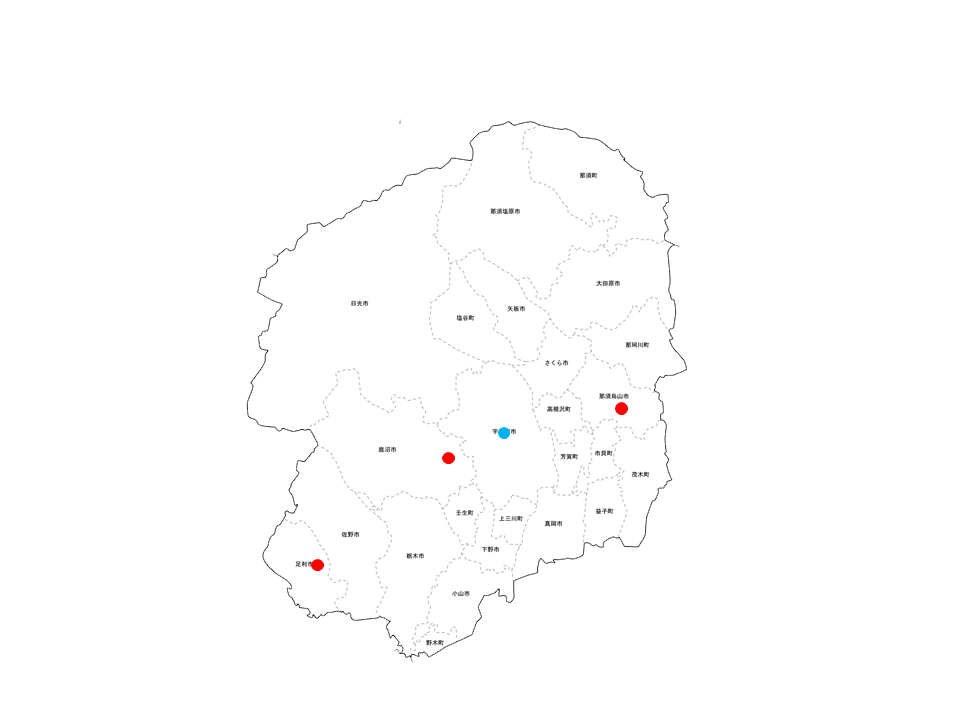

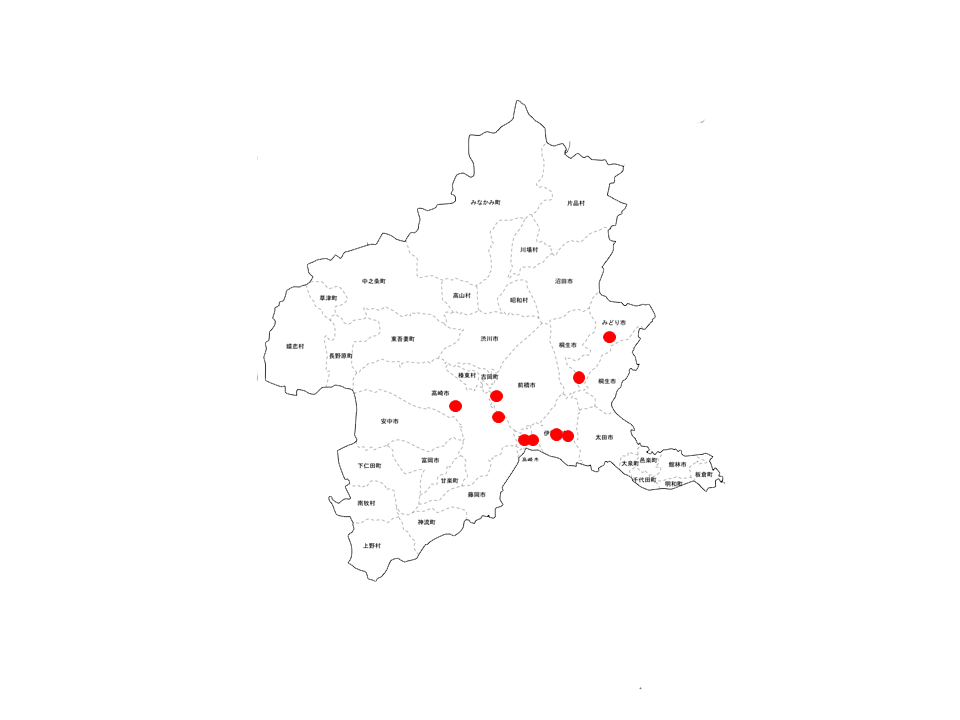

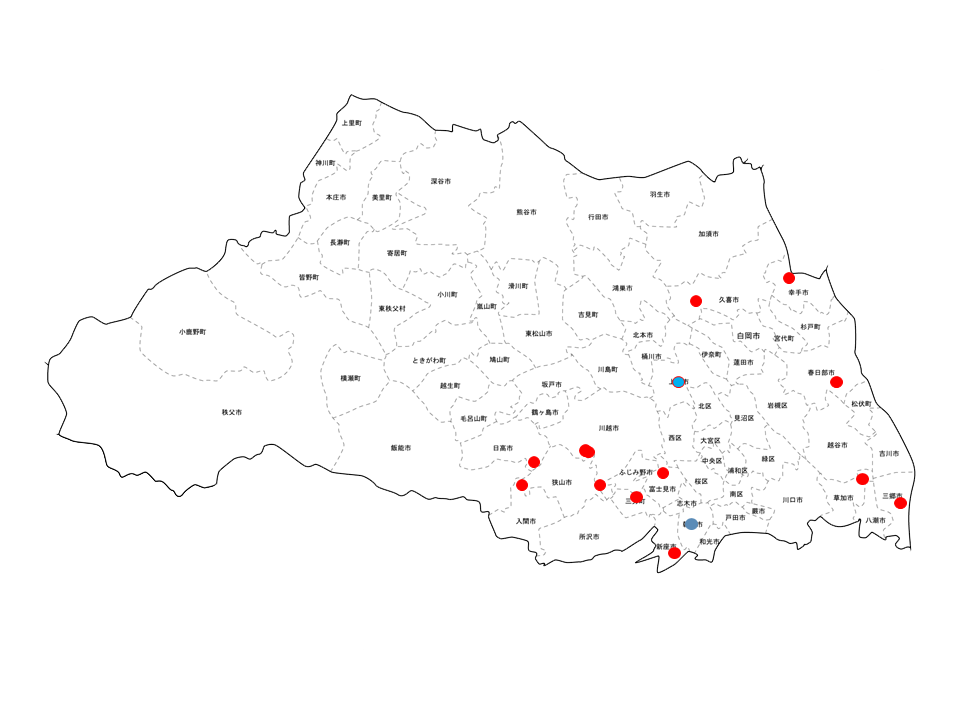

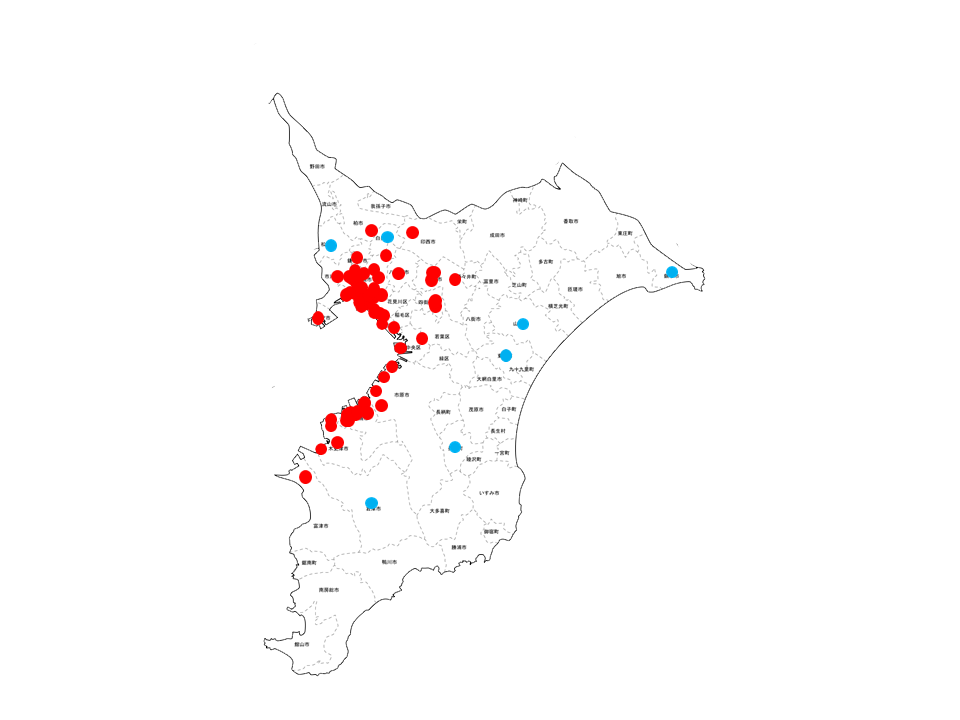

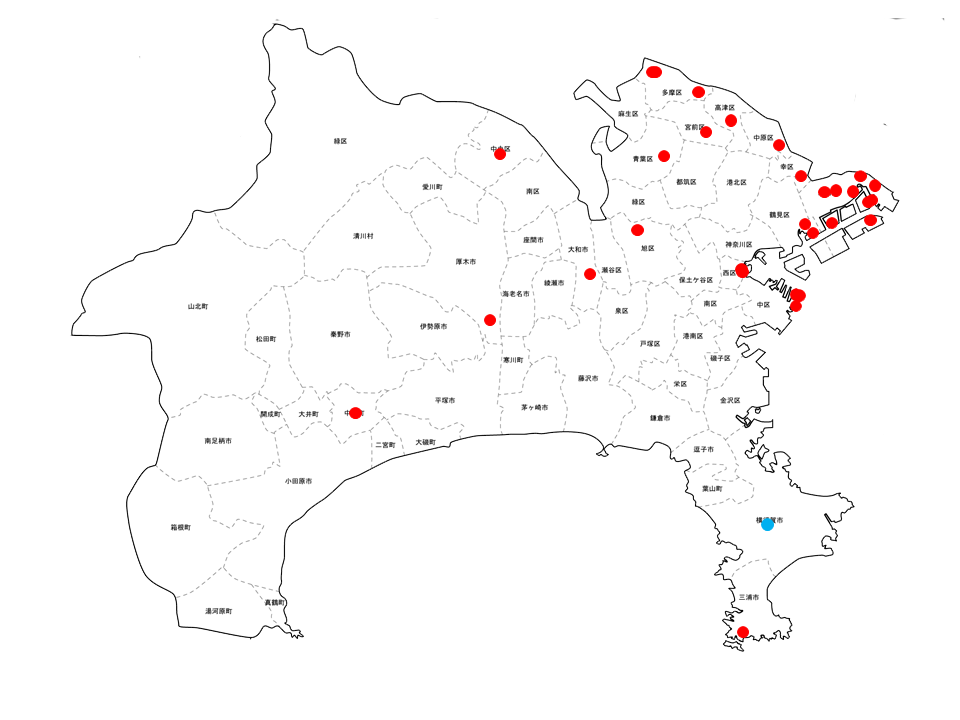

国内分布は九州,四国以南とされるが現在北限は千葉県まで記録がある.

探すと意外な場所で発見する可能性がある.

皆さんも家の周りなどを探してみてはどうだろう.

国外では台湾・南支那に広く分布するという.

2009 .5.18

ヨロイモグラゴキブリ幼虫

幼虫.

こちらは小さいため多頭飼育している.

オオゴキブリやクチキゴキブリ同様姿を見る機会はあまり無い.

唯一生存の確認はプラケの底や側面から個体を見る事だろう.

これはケージ底に持ち込まれたニンジン.

しばらくしたら無くなっていたので,元気に生きているようだ.

気づくとマットも黒く劣化した状態であったので交換.

まだ,3年目ぐらいの大きさだろうか.

入手困難なため,自然の環境を再現しようとすると,

マットを使用してしまうが,マット無しで繁殖させた話も聞いた事があり,

何がベストかはまだまだ判らない.

2009 .5.15

ヨロイモグラゴキブリ ペア

「ゴキブリは増える.」というイメージがある.

それから考えると本種はゴキブリらしくない.

全く繁殖しない.

屋外に生息している種は通常産卵する時期があるが,

温度を保てば大体時期を問わず産んでくれるのであるが・・.

一説によると日本の秋がオーストラリアの産卵シーズンと言われ,

その時期に集中して子供を産み落としている事例を聞く.

半年振りにマットを交換した.

掘り起こすと仲良く一つ穴に居たので,相性は悪くなさそうである.

これも聞いた話で申し訳ないが,本種の繁殖は雌雄の相性も重要で,

オーストラリアではブリーダー間で,相性が合うように,

個体同士トレードを行っていると聞いた事がある.

知らない人が見たら,何の虫と思うであろうか.

2009 .5.14

フタテンコバネゴキブリ 幼虫

中齢幼虫.

白と黒のツートン.

黒は漆黒色,白は透き通る白さである.

茶色をベースとしている事の多いゴキブリの幼虫に比べ,

白が目立つ変わった色彩である.

1齢幼虫.

2㎜程度の大きさ.

以前も紹介したが,クロゴキブリやウルシゴキブリの1齢幼虫に大まかなところで似ている.

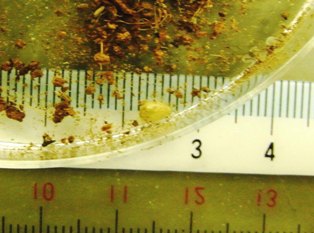

こちらが卵鞘.

大きさは4.5㎜内外.

形も揃っている.

形態だけで比べると,チャオビゴキブリの卵鞘に近い.

この卵鞘を貼り付ける事無く,産み落とす.

2009 .5.13

フタテンコバネゴキブリ

Family Blattellidae チャバネゴキブリ科

Subfamily Blattellinae チャバネゴキブリ亜科

Genus Lobopterella Princis フタテンコバネゴキブリ属

Lobopterella dimidiatipes(Bolivar) フタテンコバネゴキブリ

♀成虫.

体長は♂9㎜,♀10㎜とあるが,♂♀ほぼ同型同色彩.

見た目ではあまり変わらない.

名前の由来どおり,中胸背にオレンジの紋が二つある.

よく見るとこれも人の顔に見えてくるから面白い.

漆黒色で短翅.

前胸部から腹端節に至るまで体の周囲は黄白色に縁取られる.

腹側から見ると,胸部から頭にかけて白が基調のカラフルな種.

白い脚が美しい.

雌雄は腹面腹端部を見ると違いが分かる.

背面からは大きさも小さい事から識別し難い.

左が♀.右が♂.

2009 .5.12

ゴキブリの擬態(ブロンズゴマダラゴキブリ②)

ブロンズゴマダラゴキブリ幼虫.

幼虫はさすがに枯葉の上にいると目立ってしまう.

見た目もゴキブリ.

しかし,土に潜れば目立たない.

この辺は他の野外種の幼虫も同じ.

この写真の中には成虫3匹.

幼虫多数潜んでいる.

2009 .5.11

ゴキブリの擬態(ブロンズゴマダラゴキブリ①)

「昆虫の擬態」(海野和男/著)にゴキブリが1種出てくる.

日本にも様々な隠れ技を持った昆虫がいるが,

熱帯産の昆虫は日本の種とはスケールが違う.

そんな熱帯に生息するゴキブリ.

ブロンズゴマダラゴキブリ.

タイ・ミャンマーなどの熱帯に生息する.

学名は不明.

本種の特徴は成虫が落ち葉のような色彩をしていること.

体長45㎜内外.

成虫が3匹写っていますがどこにいるか判りますか?

右タッパー内の定規の横に1匹.

左タッパー内に翅だけ出しているのが1匹.

下方 プラケを登ろうとしている1匹の全3匹.

こちらは1匹.

背景の落ち葉がクヌギの為,楕円形の形態は浮いてしまうが,

ジャングルのような様々な落ち葉が堆積している場所であれば,

上手く溶け込んで目立たなくなっているのであろう.

2009 .5.8

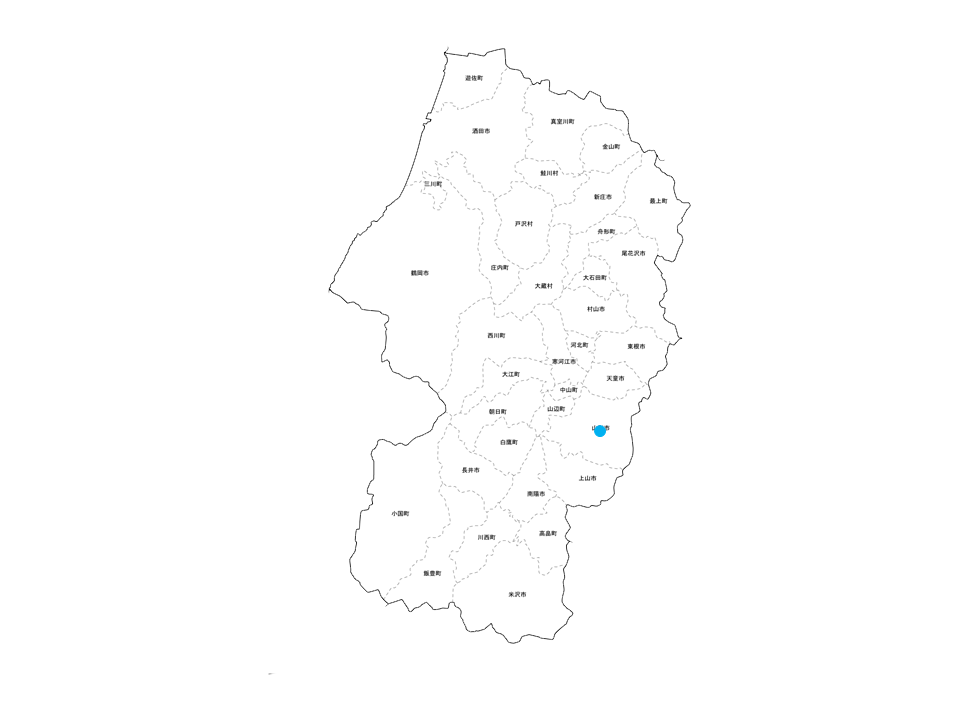

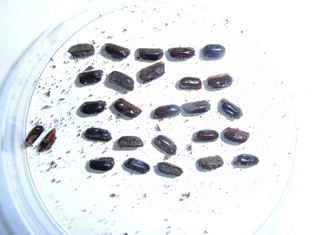

マルバネゴキブリ 卵鞘数

マルバネゴキブリが★になって約1ヶ月.

卵鞘は一向に孵化しません.

同居していた幼虫はなんとヤエヤマキスジゴキブリになりました.

そんな訳で,ケースの整理を兼ねて卵鞘を拾い出してみました.

食べられた物も入れて27個.

成虫で入手したので生涯に27個以上の卵鞘を産む事になる.

しかし,単為生殖すると噂される本種.

真相は・・.

とりあえず,希望は捨てずにもう少し様子を見ることに.

2009 .5.7

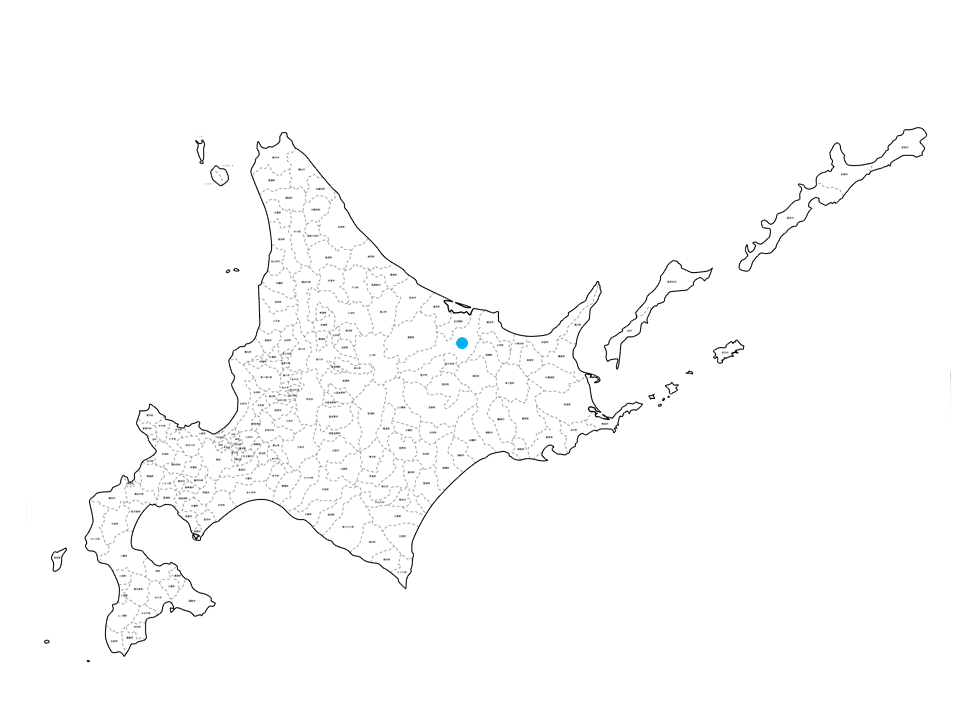

ジャイアントローチ Archiblatta hoevenii

Archiblatta hoevenii (Giant Roaches)

マレーシアに生息するといわれる大型のゴキブリ.

手許に来てから飼育環境に少し馴染んだ様なのでご紹介します.

当時結構注目を集めていたようなので,ご存知の方も多いと思う.

飼育に関して調べてみたが,国内はもとより海外でもさっぱり情報が見つからない.

国内でも知る限り1名飼育されているようだが不明な点が多い種のようだ.

体長は70㎜内外.

体に厚みがありカマドウマやキリギリスといった外観を持ち,

刺激を与えると「ギギイ」と鳴く.

やはりゴキブリではなく無翅のキリギリスでは?

なんてことは やはり無い.

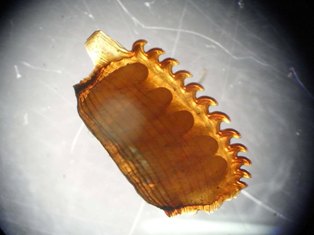

ちゃんとゴキブリの卵鞘を産んだ.

巨大な卵鞘で産み始めてから産み落とすまで丸2日要した.

2009 .5.1

ドミニカローチ

Hemiblabera sp. ♀成虫.

脱腸個体発見.

拡大.

サツマゴキブリの時と同じ症状.

卵胎生種の宿命であろうか.

過去に以下の種で確認しており本種で5種目

ヤエヤママダラゴキブリ Opisthoplatia orientalis (Burmeister)

サツマゴキブリ Rhabdoblatta yayeyamana Asahina

ジャイアントウッドローチ Archimandrita tesselata

ブラベルス属

これからも分かるように大型種ばかりである.

はたして小型種でも発生しているのであろうか?

発生しても小さいので分かり難いと思う.

この個体1週間後も普通に生きており,即致命的な症状ではないと思われる.

しかし,こうなると交尾はもとより産卵は不可能であろう.

ヨロイモグラなどで発生したら目も当てられない.

2009 .4.30

リュウキュウモリゴキブリ 卵鞘

リュウキュウクチキゴキブリ卵鞘.

大きさは7mm内外.

形や大きさにムラは無く,ここの所卵鞘の異形ばかり見てきたので,

ある意味完成度の高い種というイメージである.

初齢幼虫の群れ.

本種が産卵場所として好む条件は,湿度の高い場所.

乾燥した場所にも産み付けてあるが,圧倒的に水場のような場所が多い.

また,初齢幼虫も乾燥したシェルターより,

写真のように,ミズゴケ内などの湿った箇所に群生している.

2009 .4.28

リュウキュウモリゴキブリ 幼虫

幼虫は終齢に近づくと濃褐色となり,胸部背面側縁は淡褐色となる.

回りにある黒い物体は卵鞘.

こちらは中齢幼虫と1齢幼虫.

2009 .4.27

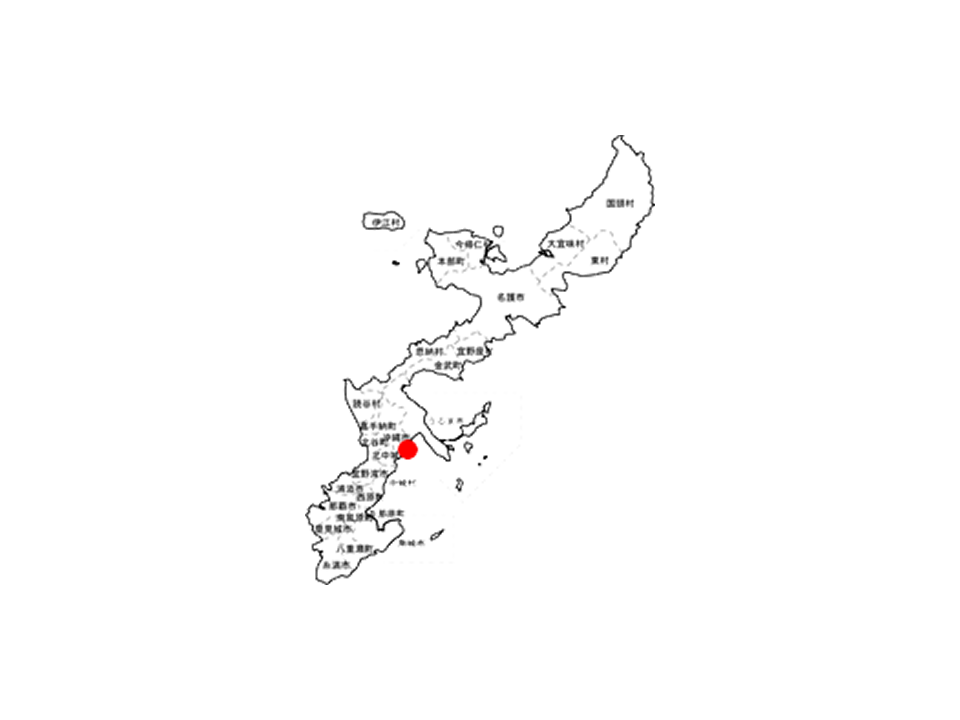

リュウキュウモリゴキブリ

チャバネゴキブリ科

チャバネゴキブリ亜科

ホソモリゴキブリ属

リュウキュウモリゴキブリ Episymploce sundaica(Hebard)

日本に生息するホソモリゴキブリ属は本種とアマミモリゴキブリの2種.

本種は,生息地では地表徘徊性が強いようで,

空き地の草の根をかき分けると,普通に採る事が出来る.

生息地は沖縄本島以南の島々.

♂成虫.

成虫の体色は,見ての通り艶のある明るい茶色で,強く出る斑紋は無い.

♀成虫.

卵鞘を付けている.

本種は日本産のゴキブリの中では良く飛ぶ方で,

高い場所から滑空する飛び方ではなく,

低い場所から自分の羽ばたきにより飛び立つ.

飼育する際は逃げないように注意が必要.

2009 .4.24

エジプト砂漠ローチ 卵鞘続報

かなり小さな卵鞘も孵化していた.

色の薄い卵鞘は光で透かすと中を見る事が出来る.

この卵鞘は短いものだが,5個見える.

2列として約10匹出てくるはずだ.

2009 .4.23

エジプト砂漠ローチ復活?

孵化が順調に進行し,孵化容器内での幼虫密度が高くなってきたので,

1サイズ大きいプラケに移し変えた.

写真の中に4匹確認できる.

1齢幼虫の体長は約4㎜.

現在早い個体で2齢まで成長しているが,体色は白いままだ.

子供集合写真.

全部で100匹以上孵化していた.

2009 .4.22

昆虫と自然

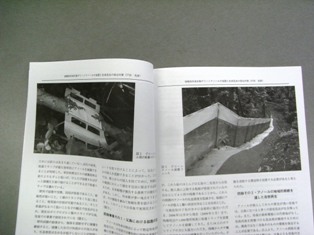

「昆虫と自然」5月号に,小笠原関連の特集が組まれています.

特集として「小笠原の昆虫の現状と保護」.

現在の小笠原の状況を,現地の隅々まで知り尽くした研究者が執筆しており,

非常に貴重な内容となっています.

その中には当社で関わってきた事なども出ています.

私も少し出ています.

これから小笠原にいこうと考えている方.

環境問題に興味を持っている方は是非読んでみてください.

ちなみに巻末に広告も載せました.

2009 .4.21

チャオビゴキブリ 幼虫

1齢幼虫.

体長2㎜内外.

背面は白いバンドが入る特徴のある形態をしている.

一度見たら他のゴキブリ幼虫と見分けがつきやすい.

中齢幼虫.

そのまま大きくなった感じ.

大概のゴキブリ幼虫は茶色が強いが,

本種のベースとなる色は黒色.

成虫になって茶色が強く出る.

右が♂,左が♀.

2009 .4.20

チャオビゴキブリの産卵

本種は産卵場所として乾燥した場所を好む.

またカムフラージュ等は一切せず,生息環境に貼り付ける様に産下する.

色は薄い茶色でクロゴキブリやウスヒラタゴキブリのように濃茶色にはならない.

中には下の写真左のように緑色に近いものもある.

大きさは皆揃っており,約5㎜内外.

卵鞘に厚みがあり,太短い.

見慣れたゴキブリ類とは少しタイプが違う.

2009 .4.17

ジャイアントウッドローチ 脱皮直後幼虫

脱皮直後幼虫トリオ.

本種は大型であるがゆえに,脚の棘が巨大で触ろうとするとチクチク痛い.

刺さったかのような痛みが伴う.

フラッシュをたくともっと白い.

しかし,まだ白い内はおとなしく,痛い思いをしなくてもすむ.

いつも思うのだが,このまま白ければまた別の道を歩めた昆虫ではないかと思う.

2009 .4.16

サツマツチゴキブリ 繁殖

何度も越冬個体を飼育したが,卵鞘は産むのだが孵化に至らなかった.

採集する時期が悪いのか,飼育法が悪いのか.

しかし,やっと今年採集した個体が,春を向かえ産卵 孵化していた.

手前の3匹は成虫.

矢印が1齢幼虫.

本種は親が小さいので,子も小さい.

しかし,ヒメモリゴキブリのように,すぐ隠れる事は無い.

カメラにも難なく収まってくれる.

幼虫その1.

幼虫その2.

単色で地味な幼虫である.

このあたりのサイズの幼虫を見ると,ホラアナゴキブリの成虫とつい比べたくなってしまう.

2009 .4.15

ヒメモリゴキブリ 孵化 2

鞘を産み始めて4ヶ月近く経過してやっと孵化した.

半分あきらめかけていた矢先である.

どこにいるか判りますか?

矢印の所にいます.

まだ1齢幼虫で非常に小さい.

写真を撮ろうと遮蔽物から追い出すのだがジッとしていない.

こちらは2齢位だと思う.

成虫の色合いから考えて,幼虫も濃い茶色を予想していたが,

以外にもフタテンコバネゴキブリやクロゴキブリの1齢の様に,

白いバンドが入る綺麗な幼虫であった.

それにしても素早い.

2009 .4.14

ヒメモリゴキブリ 孵化 1

再登場のヒメモリゴキブリ.

ライトブラウンの小型種.

左が♂,右が♀.

♂は腹端を越える長い翅があり,雌は腹端があらわになっている.

卵鞘は普通に産むのであるが,一向に孵化しなかった.

結局,前回紹介した扁平な卵鞘は孵化しなかったようだ.

これは現在産んでいる卵鞘.

厚みがあり,薄っぺらな卵鞘に比べ明らかに孵化しそうに見える.

普通,親は孵化する卵鞘は真面目にカムフラージュするが,

孵化しない異常卵などは放置する傾向が強いように思う.

この辺が屋外種の飼育の難しいところではないかと思う.

2009 .4.13

オレンジヘッドビュレットローチ 餌

本種の餌もいつもの様に固形飼料を与えている.

当然良く食べる.

食性の良く判らない新規の種には,シェルターも兼ねて落ち葉も入れている.

右が固形飼料,左の「グシャ」としたのが落ち葉.

取り出すと判ると思うが,葉脈だけ残して綺麗に食べている.

明らかに好んで食べている事がわかる.

こうゆうのを見ると,ゴキブリも嫌われる存在ではなく,

自然界の中の分解者として組み込まれている昆虫だと思うわけである.

2009 .4.10

オガサワラウスヒラタゴキブリ幼虫・卵鞘

こちらは幼虫.

腹背面の両端に黒斑が発達した個体.

ウスヒラタゴキブリの幼虫はどちらかというと薄黄色だが,

本種は褐色系が強い.

ちなみに食べているのはいつもの固形飼料.

こちらは卵鞘.

ウスヒラタゴキブリと変わらない.

産卵場所としては,このように乾燥した場所にするが,

全てがそうではなく,給水器回りの湿度の高い場所に産み付けている物もある.

飼育に関しても,ウスヒラタゴキブリと特に違いは無い.

しかし,繁殖スピードは記録したわけではないが,

モリチャバネゴキブリや,ミナミヒラタゴキブリと比較して,

ゆっくり感がある.

2009 .4.9

オガサワラウスヒラタゴキブリ 成虫

改めてご紹介.

オガサワラウスヒラタゴキブリ Onychostylus pallidiolus boninensis Asahina

生息地は小笠原諸島.

昨日紹介した関東にも生息するウスヒラタゴキブリの地域亜種.

違いとしては,

オガサワラウスヒラタゴキブリの形態に黒斑(褐色斑)が多く現れる事.

その部位は頭頂,顔面,腹部腹面の側方.

また,幼虫でも著しく黒斑の発達する個体が多く出現する.

これは羽化不全で上翅片側が欠損した個体であるが,

腹背面の黒斑がよく判る.

こちらが腹面.

こちらにもウスヒラタゴキブリ特有の黒斑が出現する.

2009 .4.8

エジプト砂漠ローチ孵化卵鞘

シナゴキブリEupolyphaga sinensis,

カプチーナErgaula capucinaなどの,

雄は長翅で細身,雌は10円玉のような丸身の雌雄異形の種が産む卵鞘は,

本種のような大きさがまちまちの卵鞘を産む.

以前から,この短い(小さい)卵鞘は孵化しているのか疑問に思っていた.

というか,孵化しないだろうと思っていた.

しかし,卵鞘しか残せないような状態となり,

いつもは孵化した卵鞘まで見ないのであるが,

今回はどの程度孵化しているか確認してみた.

全て孵化した卵鞘である.

右列のような色が濃く,頑丈そうな卵鞘は孵化してあたり前なのだが,

左下の長さはあるが形が歪んだ物や,

色が薄茶色のどう見ても未熟卵鞘のようなもの.

中列最下の短い物.

一応孵化したようである.

極端に短い卵鞘の孵化は確認できていないが,

結構変な形の卵鞘でも孵化する事はわかる.

2009 .4.7

ヤエヤマサソリの子別れ

ヤエヤマサソリの親の背中から幼体が巣立っていた.

親の背中には1回目の脱皮殻が寂しく残っている.

脱皮間もないと思われる子供.

少し離れた場所にいた幼体.

一つ目の怪物にも見える.

他の子はどこだろうと思った矢先,親が移動したその場所に子供がいた.

守っていたのだろう.

はたして,この子達の内,何匹が大きくなるであろう.

2009 .4.6

久しぶりのブラーミニメクラヘビ

本種の飼育に際して,関東で採集したヤマトシロアリを主食として与えている.

結構大きなコロニー内に1匹投入しただけであるが,

投入して約5ヶ月たえずプラケ内にシロアリの活動が見られたので,

シロアリの繁殖量とメクラヘビの摂食量が拮抗していると思っていた.

しかし,最近ついにシロアリが駆逐されたのか見掛けなくなってきたため,

ケージを暴いてみた.

案の定シロアリは20~30匹しか残っておらず,

メクラヘビに駆除されてしまったようだ.

相変わらずミミズのようなヘビである.

別のショット.