ゴキブログ一覧

2009 .11.13

ドバイの生き物 ゴキブリ その2

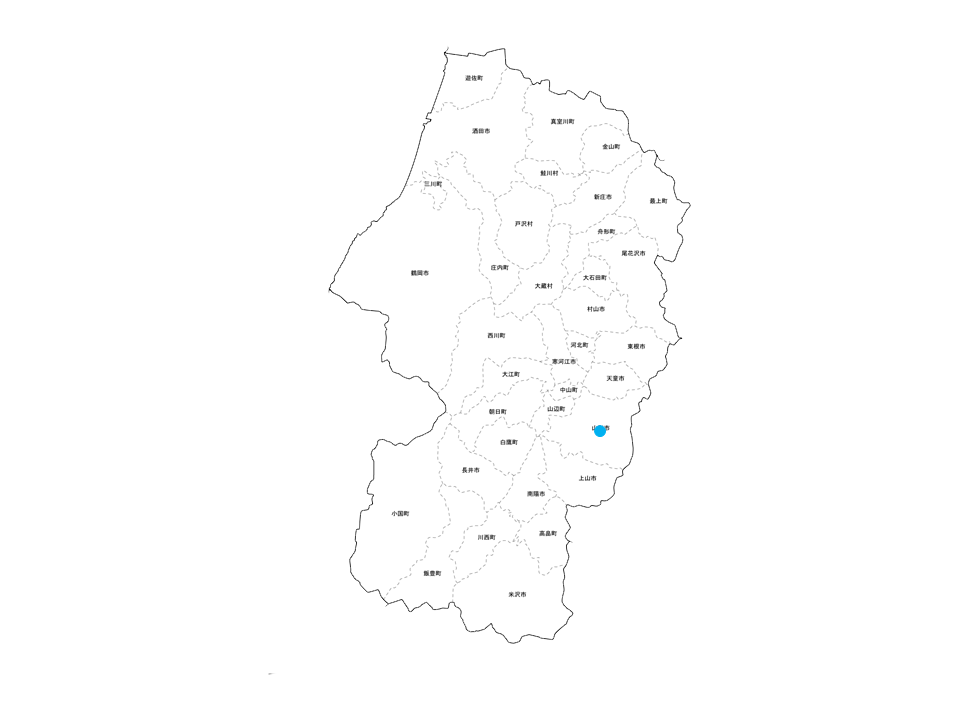

湿った植栽林床にいたゴキブリ.

拡大.

写真を撮っていると逃げられるので,急いでシャッターを押し,捕獲する.

おかげでピンボケ写真ばかりとなってしまった.

ヒメチャバネゴキブリ幼虫に良く似ている.

これを採集した場所では,成虫が見当たらなかった.

昨日の前胸背板にラインが入る種であれば楽しいのだが.

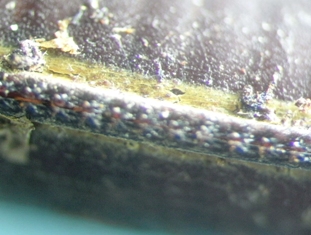

死亡した中齢幼虫.

時間がほとんど無かった割には,インドよりも多くのゴキブリを見ることが出来た.

やはり,仕事の合間ではなく,ゴキブリ採集を目的とした旅行で,ゆっくりと採集したいものである.

2009 .11.12

ドバイの生き物 ゴキブリ その1

ドバイのPCO業者にドバイに生息するゴキブリを聞いてみた.

1.American cockroach ・・・ ワモンゴキブリ

(今回は見ることが出来なかったがたぶんいると思う)

2.German cockroach ・・・・チャバネゴキブリ

(現地室内にて捕獲した.日本と同じ状態だと思う)

3.Broun-banded cockroach・・・チャオビゴキブリ??

(これは少し怪しい?)

4.Srinamuroach ・・・・・オガサワラゴキブリ

(一生懸命探したが発見できず.でもこれはいると思う)

5.Brown cockroach ・・・???

(たぶん下のゴキブリを指すと思う)

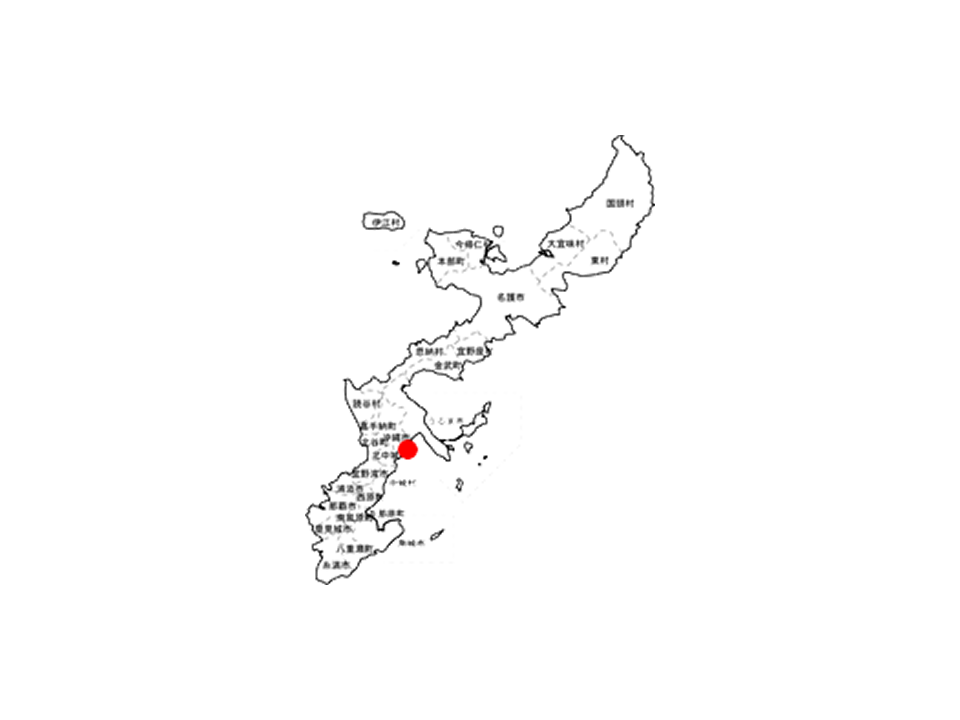

リュウキュウモリゴキブリに良く似た種.

良く飛んでなかなか捕まらない.

上の写真のような植栽の植わっている地表にいた.

また,同じ場所にいた少し変わった綺麗な種.

前胸背側縁に黒線が入る.

大きさはヒメチャバネゴキブリ程度.

残念ながらこの個体は1匹しか捕まらなかった.

2009 .11.11

ドバイの生き物 その3

砂地の上に落ちていたダンボールをどけると逃げ出したトカゲ?

モドキ?

非常に素早く,なかなか捕まらない.

体長は10cmにも満たない小型の個体しか見なかった.

地元の人に聞いたら,ヤモリもいるようで,

カベチョロ系であれば簡単に見つかると思ったが,残念ながら見ることは出来なかった.

2009 .11.10

ドバイの生き物 その2

砂漠と言えばスカラベ.

ラクダのいそうな場所に行けばいるかと思ったが,

仕事で行っているのでそんな余裕は無く,発見できず.

その代り側溝に落ちていた糞虫発見.

街中にはラクダはいないが,猫が多いのでその糞を食べるのであろうか?

街中のアスファルトやコンクリートなどの上にたまに落ちている.

たぶん土の上だとすぐに潜って見つからないが,潜りそこねた奴が見つかるのだろう.

♂の個体.

体長30mmほどある.

砂漠なのにトンボ.

リゾート都市なので,プールや植栽用の散水の水溜りで発生しているようで,結構見ることが出来た.

しかし,やはり飛ぶ昆虫はインドより少ない.

蝶もアゲハチョウを一度見たきりであった.

2009 .11.9

ドバイの生き物 その1

ドバイに行ってきました.

仕事です.

ドバイはご存知の通り,砂漠が多く生物も少ないイメージでした.

しかし,見かけた生き物はインドより多く,個人的には楽しめた気がします.

乾いた石をひっくり返すと大体どこにでもいるマダラシミ.

屋外に多く,当然屋内にも侵入してきている.

最近,NPMAでラスベガスに行った社員も,屋外の石の下で発見したと言っていた.

同時に石の下に沢山いた甲虫.

茶色の種と黒の種の2種見つけたが,種名は調べていません.

硬そうな甲虫です.

壁についていたカメムシ.

アオクサカメムシほどの大きさで,後脚が長く見たことの無い種でし

2009 .11.6

ジャイアントローチ 幼虫 雌雄

中齢幼虫になって,雌雄がハッキリしてきた.

上の個体が♂.

下が♀.

突然死した♂個体.

体長は30㎜を優に超える.

4ヶ月ほどでこのサイズまで育てば,あと4ヶ月あれば成虫になりそうである.

横より.

翅芽がハッキリ確認できる.

腹端部も♂の特徴が出ている.

急ですが,これから出張となり,そのまま来週のペストロジー学会参加となる為,来週の更新が止まります.

2009 .11.5

インドの生物 おまけ

思わぬ写真を頂きました.

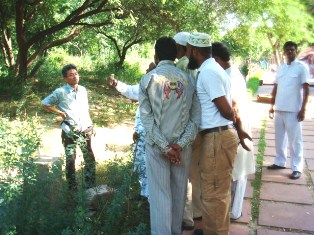

これはアグラ駅前で車に乗る直前の数分時間があったので,

瓦礫の中の生物を探している図.

こんなに頭が白かったとは・・・.

ここでは,ゴミムシ類しか見当たらなかった.

ゴミが散らかっており,いかにもゴキがいそうだったのだが.

こちらは,サソリを採集しているところ.

物売りの人が集まってきて,「何か買え」

と「何してんだ」と,めちゃくちゃ.

採ったサソリをビンに入れた途端,見せろとばかりに奪われた.

さすがに外野がうるさく,立ち去ろうとしても付いてくるおっさん.

今思えば懐かしい.

2009 .11.4

ホラアナゴキブリ卵鞘3

ホラアナゴキブリが順調に増え,床換えをする事となった.

ミニプラケから小プラケへスケールアップだ.

水皿に使っている容器の裏についている♀.

拡大.

尾肢が体の割りに長い.

もう少し拡大.

透き通った卵鞘の中に卵が見える.

しかし,数はわからない.

2個か多くても4個だろう.

親の体長と比べその大きさがわかる.

別角度より.

2009 .11.2

ヤマトシロアリ飼育再挑戦

中プラケで朽木を入れて飼育すれば出来るのであるが,

それでは観察がし難い.

というわけで、再チャレンジ。

綺麗に洗浄し、殺菌も完了したケース.

入れたのは250円ほどで売られている昆虫マット.

つめた後,意外と量が入った.

ここにティッシュから非難してきていたコロニーのカップを接続.

さて,下のケースに移動してくれるであろうか?

飼育温度は26℃ほどで行う予定.

2009 .10.30

イエシロアリ飼育経過

ヤマトシロアリがダメだったので,イエシロアリも考えた方が良さそうである.

とりあえず現在は,小さな空洞の中で若虫を育てている.

このティッシュも色が変色し始めている.

拡大.

茶色が女王蟻.

まだまだ小さい.

これはもう少し様子を見ることにするが,変色の進行によっては交換も考えた方が良いかもしれない.

2009 .10.29

ヤマトシロアリ飼育終結

餌材として使用しているティッシュペーパーの色が変わってきているのは気が付いていた.

しかし,シロアリ飼育にはあまり影響は無いだろうと高を括っていたが,

今日見ると,ティッシュエリアにはむなしく通路の跡があるだけで,

シロアリの姿が無い.

上部につけたプリンカップの材を割ると,中に空洞を作り生息していた.

拡大.

ティッシュの変質により,逃げ出したのだろう.

ティッシュを出してみると,カビが生え不味そうである.

幸いな事にシロアリは生きていたので,近々に今度は朽木マットをつめ,

再チャレンジしたい.

2009 .10.28

ホラアナゴキブリ 長翅タイプ

「日本産ゴキブリ類」のホラアナゴキブリの解説には,

「前翅は透明,閉じた時には先端わずかに腹節の中央に達するのみ.」

とあり,長翅の存在は不明確である.

巷の噂で,長翅がたまに出ると聞いてはいたが,見たことが無かった.

最近順調に増えてきたので,見る個体数も多くなってきていたが,

中にコバエのような虫がいるのに気が付いた.

雌雄の判別はこの写真からは出来ない.

捕まえようと試みるがつぶしそうなのでやめた.

前方より見るとゴキブリのように見える.気がする.

次回勇気を振り絞り,標本にしようと思う.

2009 .10.27

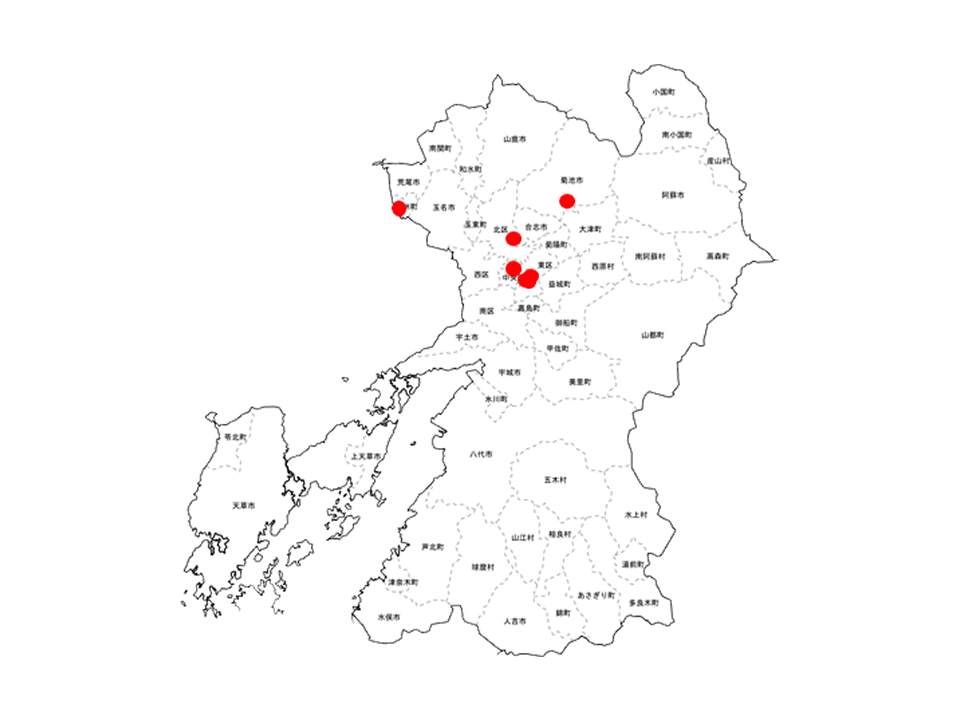

マルバネゴキブリ卵鞘

今年の5月より,孵化の期待をこめた管理していたが,

さすがに諦めた.

成虫で入手して,生んだ卵鞘は25個.

一生涯では30以上生むのであろう.

孵化しない理由が全く分からない.

やはり,現地に行って確かめるしか無さそうである.

2009 .10.26

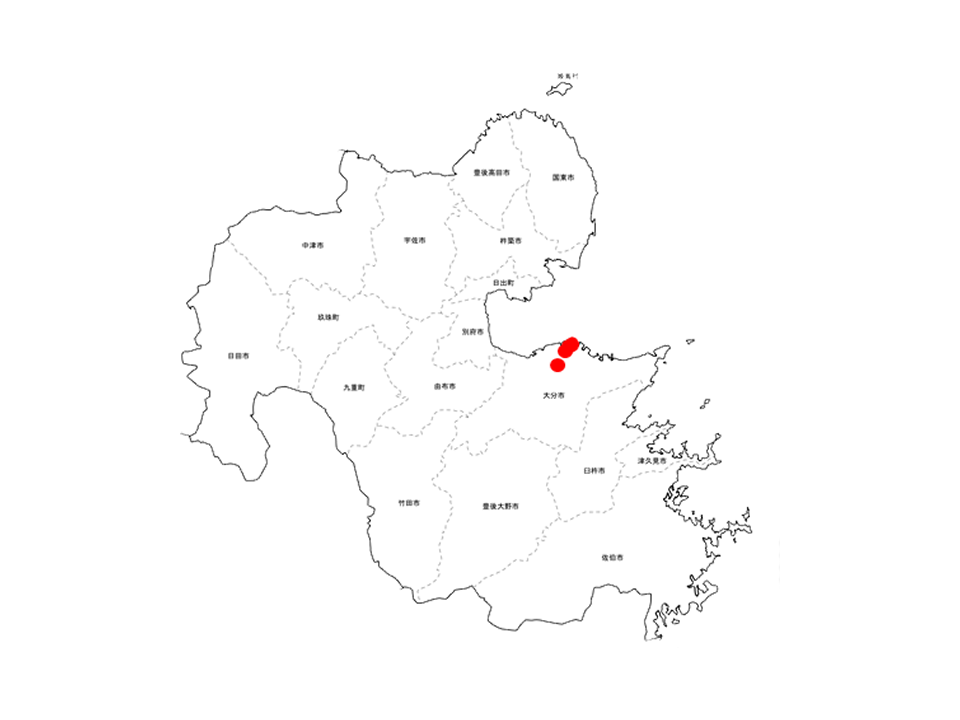

ヤエヤマキスジゴキブリ卵鞘

ブログをごらんの皆様.

小松です.

一昨日よりサーバートラブルで,約1ヶ月のエントリーが飛んでしまいました.

復旧はしていますが今週いっぱいはかかりそうです.

日々の更新は出来ますが,管理画面もダメージがひどく,

頂いたコメントも非常に確認し難くなっています.

無くなっている分のデータはあるので,最悪無くなった分は再構築かけます.

と言う訳で,しばらくご不便をおかけすると思いますが,よろしくおねがいします.

と言う訳で,本題です.

ヤエヤマキスジゴキブリの卵鞘

長さにバラつきがある.

長いもので10mm,短いもので5mmに満たない.

本種の卵鞘,隆起線の外周がオレンジ色に見える.

他のゴキブリ類ではあまり見られない.

拡大すると何か分泌物のようなものが固着しているのが分かる.

産卵する時に分泌されるのであろうか.

ラインの入った綺麗な卵鞘である.

2009 .10.23

ちょっとおかしな脱皮

ワモンゴキブリの羽化写真です.

しかし,何かが違う.

下の写真を見ればすぐに判ってしまいますが.

もう一枚.

羽化に限らず,脱皮後の白ゴキブリは有名ですが,眼は普通黒いのです.

これはデュビアの幼虫.

全部白いのも不気味です.

2009 .10.22

ジャイアントローチ脱皮不全

Archiblatta hoevenii 脱皮不全.

どうやら脱皮の途中で食べられたようです.

本種は他の種に比べると密度は低くして飼育しているが,

自然界のようには行かないようだ.

体長は20㎜を越え,存在感も出てきた大きさ.

このサイズになると,後脚腿節がオレンジに発色してくる.

2009 .10.21

インドの生物 まとめ

「まとめ」る程,滞在も経験も無いですが感想を.

日中は蝶が目立った

白や黄色の蝶が沢山飛んでいました.

当然ながら捕虫網を持っている人は,誰もいません.

インド門に沢山飛んでいたシジミチョウ.

郊外に出るとハエが多かった.

地表にはあの大型の蟻が多く,湿った土壌中に丸くなるワラジムシがいた.

しかし,大型のタマヤスデ類は残念ながら発見出来ず.

爬虫類はヤモリの他に,尾がオレンジの綺麗なトカゲを見かけたが,

遺跡の隙間に潜り撮る事が出来なかった.

デリー市内に住んでいる人の話では,庭に30cmを越えるトカゲ?が住み着いているといっていた.

探してみたが,残念ながら発見できなかったが,市内には結構様々な生物が棲んでいるのかもしれない.

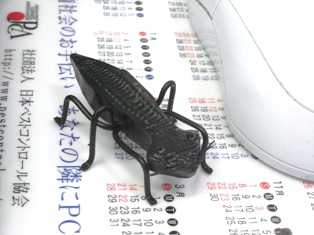

最終日にナショナルミュージアムで久宗さんに頂いた「虫」.

ヒゲが2本あるゴキブリに似た謎の昆虫??

結構気に入って現在机の周りを徘徊している.

水溜りにいる牛.

家畜かと思っていたが「野ウシ」らしい.

他にもサル・リス・犬がおり,

ネズミもいるらしいがデリー市内では見ることが出来なかった.

サル.

やはり観光客は皆珍しいらしく,写真を撮っている.

観光で来るにはこの時期(乾季)のデリーはいい街かもしれません.

しかし,生き物を探すのであれば真夏の5,6月(45℃になるらしい)の前後が適しているのではないかと思います.

2009 .10.20

インドの生物 ゴキブリ

以前,当社社員がFAOPMA(アジア・オセアニア・ペストマネジメント連盟)でインドに行った際,「ワモンは沢山いた」といっていた事もあり,ゴキブリには困らないだろうと期待していた.

しかし,ハードなスケジュールの合間(連日ホテルに戻るのは11時過ぎ)と,

香辛料に当りふらふらの状態で夜間散策は出来なかった.

これはそんな中,フマーユーン廟近くでモリチャバネ?のいる葉っぱを土ごと採集し,

ホテルで分別している所.

幼虫数匹と♀成虫が入っていた.

モリチャバネよりヒメチャバネに近い感じがする.

成虫は♀なので,まだ同定はしていないが,♂成虫が出るには当分かかるであろう.

これはデリー市内で在インド企業の人と食事した後,夜道を歩いていると服に飛来したゴキブリ.

なんとラッキーな事でしょう.

前胸背の黒条が太く,モリチャバネとは明らかに違う.

住宅内にいたチャバネゴキブリ.

残念ながらインドではこの3種しか見ることが出来なかった.

その理由として,この時期デリーは乾季で地表がとても乾燥している.

観光施設内は大変綺麗に整備されており,朽木などは全くない.

施設外は人があふれ帰りとても探せる状況ではない.

やはり,仕事の合間にゴキブリ採集するのはキツイ.

2009 .10.19

インドの生物 その3

遅れ気味の更新をやっと戻す事が出来ました.

いつもそうですが,出張後はひどい状態になってしまいます.

これはアーグラ城.

庭園内は良く整備されており,ゴキブリが好みそうな場所は殆どありません.

デリーにはいくつもの世界遺産がまとまって存在しており,

歴史や建造物など文系の人は非常に楽しめる場所だと思います。

遺跡の門の下に糞が落ちているので上を見上げるとここにもいました.

観光客の頭上20cm程の所です.

複数の個体が狭い隙間に潜り込んでいます.

フマーユーン廟にいたカラス.

くちばしは日本のハシボソカラスの様に細く,胸が灰色をしています.

町中どこにでも見ることが出来ます.

鳥類は他にもドバト,緑色の中型インコ,ツバメ・トビ・ムクドリのような中型の種が見られました.

ここにもいたコウモリ.

長い尾が目を引きます.

オヒキコウモリの仲間でしょうか.

遺跡に張り付いていたヤモリ.

地味な種です.

他の場所でもこのサイズのヤモリを2度ほど見ました.

夜間町中を探す事が出来れば沢山いるのでしょう.

2009 .10.16

インドの生物 その2

同じく「ファテプールシークリー」.

地面を見ていて良く目に付いたのが頭部の大きな巨大な蟻.

体長は15mmほどあり,街中から郊外まで,朝から深夜まで活動していた.

最初はあまりに大きいのでうれしくて盛んに写真を撮ったが,

後からどこにでもいる事が分かった.

前種より一回り小さい尻(腹部)を上げせわしなく走り回る蟻.

ゴキブリを探して落ち葉をかき分けていたら,手に痛みを感じたので見てみると,

この蟻が噛み付いていた.

特別痛くは無いが,いきなり咬まれ驚いた.

これも前種がいる場所では必ず見かけた.

これは蟻に似た昆虫.

たぶんハチの仲間ではないかと思う.10mmほどの大きさ.

腹部背面の水玉が綺麗だ.

壁面にクマネズミとも違う糞が無数に落ちており,気になっていたが,

遺跡の暗がりの中をライトで照らすと,無数のコウモリがいた.

ネズミを探していてコウモリに出会えるとは思わなかった.

2009 .10.15

インドの生物 その1

10月10日から15日までインドへ出張してきました.

インドの衛生動物調査です.

行った場所はデリー.

とは言え,日曜日は事務所が休みなので,

郊外にある世界遺産を見学方々いろいろ探してみました.

ここは「ファテプールシークリー」.

文化遺産はどうも苦手なので,どうしても目は下のほうに行ってしまう.

ここで一発目にはがした石の下にいたのは,何とサソリ.

初日からこれでは結構色んな生き物が見れるかと思ったが,サソリはこれ1個体だけ.

部屋に持ち帰っての撮影(もちろん死んでいます.)

この場所では他にも黄色とクロの縦じまバッタ.

Poekilocerus pictus(Fabricius)と思われますが,この色彩にはびっくり.

体長も大きく,6cm内外.

♀のようである.

ガイドの人に聞いたら,沢山いるとの事.

所変われば虫変わる.

しかし,この時期は乾季にあたり,ゴキブリの気配はあまり無い.

2009 .10.14

アシダカグモ&ヤマトゴキブリ

アシダカグモはゴキブリ捕りの名手.

クロゴキブリ以外にもヤマトゴキブリ♂成虫も捕食します.

腹が減っていれば大概のゴキブリは食べます.

いずれ,飼育室にクロゴキの天敵として導入しようと考えている.

2009 .10.13

Archiblatta hoevenii幼虫脱皮

Archiblatta hoevenii 幼虫の脱皮.

普段はシェルター内に潜んでいるが,脱皮の時には外に出て行なう.

飼育密度の問題もあるでしょうが・・.

2009 .10.9

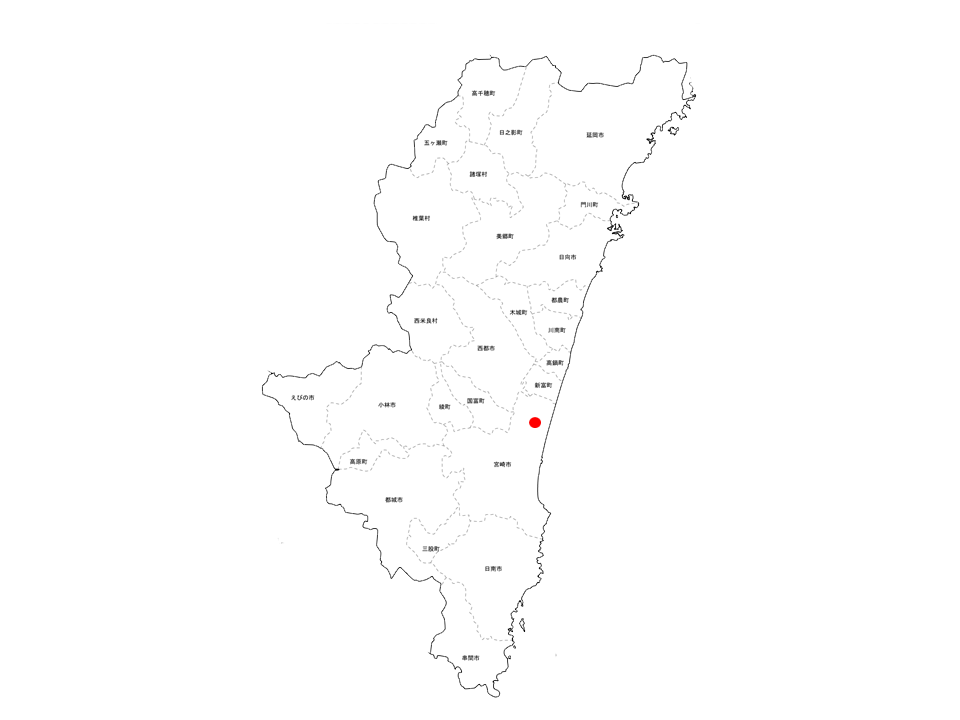

スズキゴキブリ産卵

夏に成虫となり,雄だと思っていた個体はオオモリゴキブリと判明後,

むなしく無性卵を産み続けている.

Periplaneta属なので,単為生殖する可能性もあり,

まだ累代飼育の望みは捨てていないが,少し寂しい.

殆ど同じ別カット.

綺麗なゴキブリである.

♂を何とか仕入れなければ・・・.

明日より出張となり,来週の更新が途絶えます.

また,面白ネタでもあれば特集します.

2009 .10.8

ヨウランゴキブリ幼虫

1齢幼虫は非常に小さく,1mm内外.

恐らく野外で目視による採集は不可能とであろう.

拡大.

初齢時期より黒褐色の模様が入り,綺麗である.

中齢幼虫.

終齢幼虫.

成長は早そう.

追って詳細は報告したいと思う.

2009 .10.7

ヨウランゴキブリ

チャバネゴキブリ科 Family Blattellidea

ヒメゴキブリ亜科 Subfamily Plectopterinae〔sensu Mckittrick(1964)et Roth(1982)〕

ヨウランゴキブリ属 Genus Imblattela bruijning

ヨウランゴキブリ Imblattella orchidae (Asahina)

現在はShelfordina属に分類されている.

体長は10㎜内外.

体色は透明で黒褐色の模様が入る.

発見された当初,洋欄の栽培施設当で発見された.

雰囲気はアミメヒラタゴキブリに近いが,動きは鈍い.

交尾.

右が♀.

左が♂.

発見当時はパナマゴキブリとも言われたが,最近の調査でオーストラリア原産のゴキブリと確認できたらしい.

生息場所は野外の欄科の植物の周りに生息しているらしい.

2009 .10.6

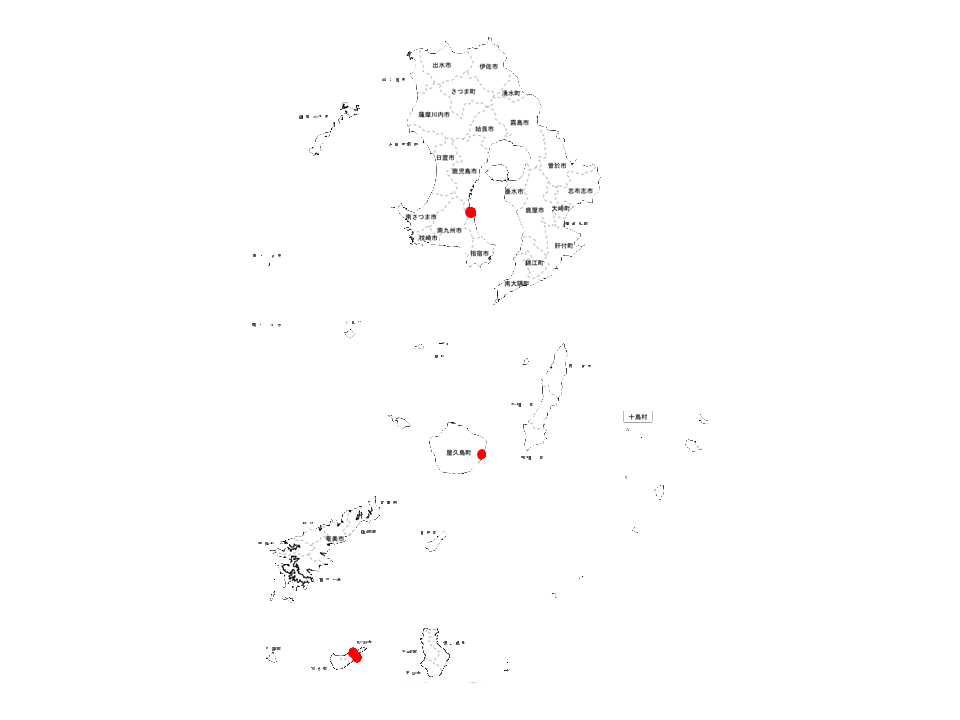

オオシロアリ

先日,爬虫類の友人より奄美のお土産として,

リュウキュウクチキゴキブリ他をもらった.

その容器の中にいたのがこのシロアリ.

右下にいる個体.

リュウキュウクチキゴキブリ幼虫と体色は良く似ているが,ゴキブリではない.

しかも大きい.

10㎜近くある.

これだけ大きいとゴキブリ近縁というのも理解できそう.

Hodotermopsis sjostedti Holmgren, 1912

と思われるが,元々ゴキブリを採ったとき,朽木と一緒に混ざったと思われる虫の為,いたのはこの1匹と兵蟻の頭部のみ.

巨大である.

咬まれたら痛そう.

唯一いた幼虫は,後日標本にしようと朽木と一緒にしばらく放置したら,溶けて無くなっていた.

残ったのはこの頭部だけとなった.

このシロアリも飼育したら面白そうである.

2009 .10.5

エジプト砂漠ローチ復活

今年の春にダニに寄生され,卵鞘を残して壊滅した本種.

卵鞘は何とか孵化し,小プラケで飼育していたが,

ここに来て幼虫が順調に成長し,無事中プラケに引越しとなった.

小プラケで管理できると場所はとらないが,やはり個体数が増えるとトラブルの原因となるので,殆どの種は中プラケ管理となる.

小プラケの様子.

中齢幼虫がひしめき合う状態となった.

終齢に近い幼虫.

本当に良くここまで成長してくれたと思う.

ここの所おかげさまで大変忙しく,細かい事が出来ないが,

時間を見て,この個体達のダニ寄生を確認したいと思う.

そして完成.

左小容器が餌入れ,固形飼料が入っている.

右大き目の容器が給水容器.

マットは現時点では湿っているが,乾燥した方が餌もカビる事無く,

ゴキブリも特別問題は出ないようだ.

2009 .10.2

オガサワラトカゲ

実験に協力してくれているオガサワラトカゲたち.

ケースの中の高所(50cm以上)に設置しているとまり木.

蛍光灯の下で仲良く日光浴をしている.

この順番にも決まりがあるのだろうか.

狭いケージ(虫プラケ)で飼育していると,こういった光景は見たことが無い.

生息地では,アノールのように木を上り下りし,餌の探索をしているらしい.

別角度から.

日本トカゲのように素早くなく,大きさも小さくキュートなトカゲだと思う.

2009 .10.1

クロゴキの季節

今年もまた,クロゴキ成虫を街角で見かけるようになった.

毎年のことであるが,夏の終わりを感じ少し寂しくなる.

いつもの実験室の屋上で這いながら★となった個体を発見.

まだ生きているようだ.

横から.

斜め前から.

後ろから.

腹端が薄いので♂と判る.

最後,上から.