ゴキブログ一覧

2009 .7.15

アマミモリゴキブリ

チャバネゴキブリ科 Family Blattellidae

チャバネゴキブリ亜科 Subfamily Blattellinae

ホソモリゴキブリ属 Genus Episymploce Bey-Bienko

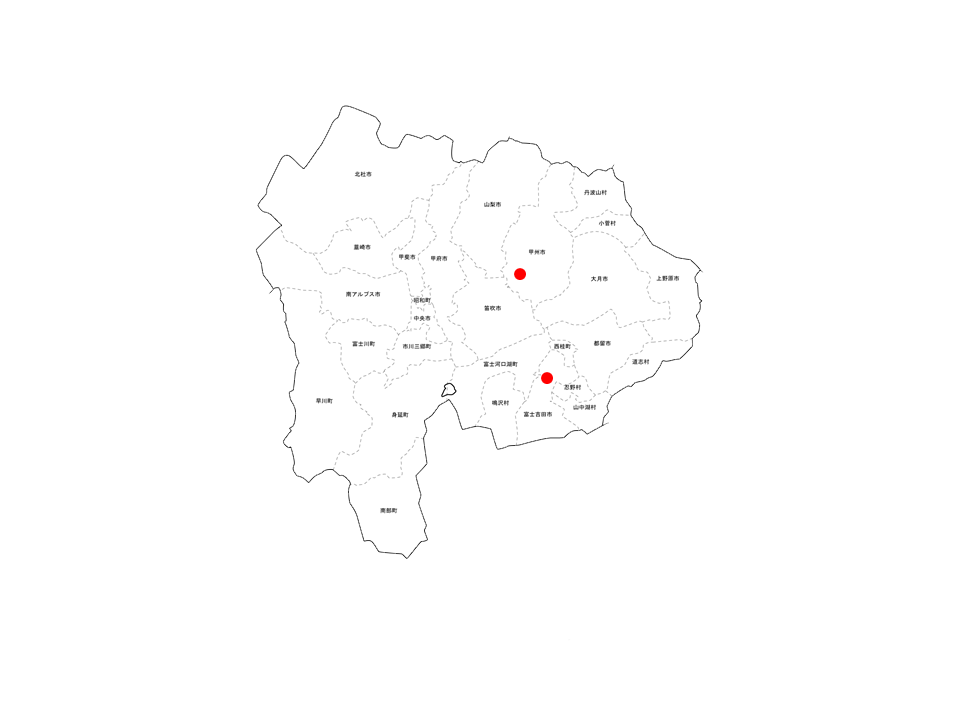

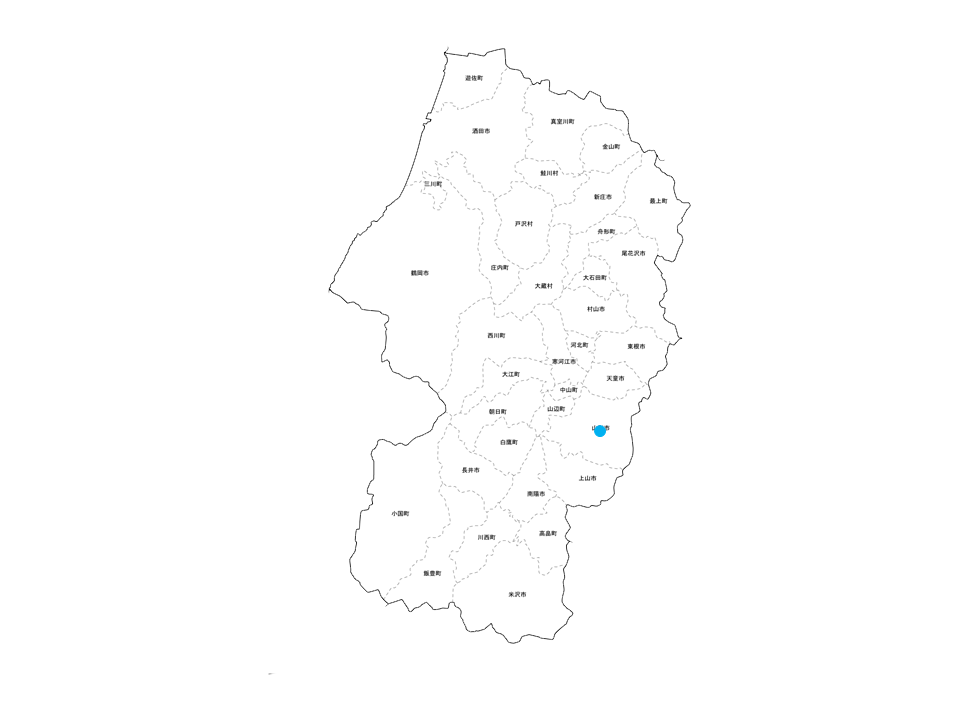

アマミモリゴキブリ Episymploce amamiensis Asahina

リュウキュウモリゴキブリより1回りほど大型で細身の種.

♂成虫.

♀成虫.

雌雄の形態は大差なく,腹端等細部を見る必要がある.

終齢幼虫.

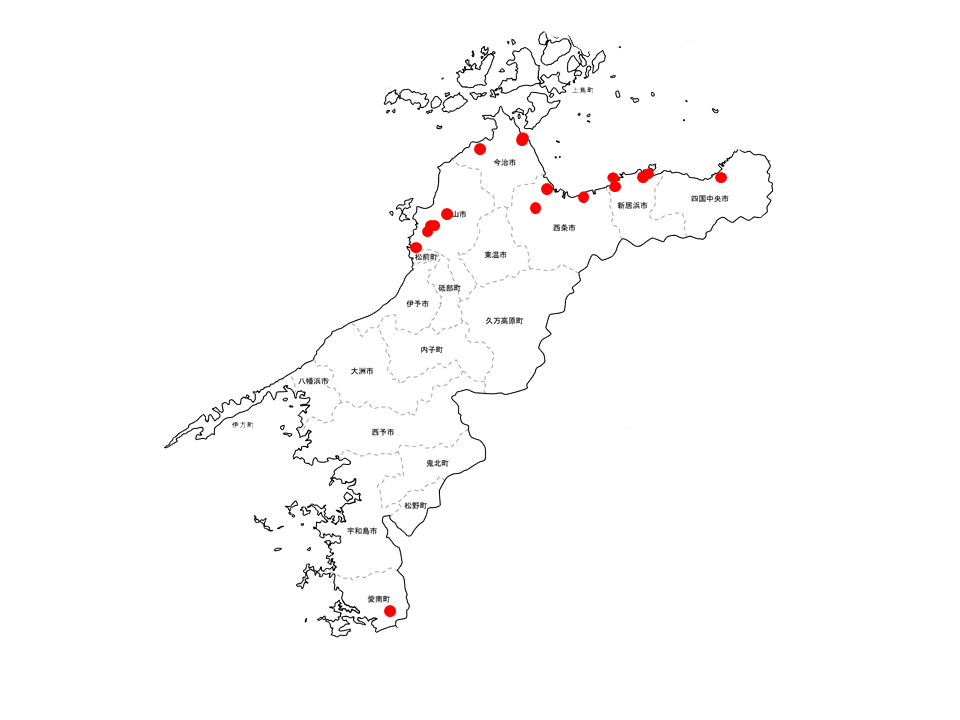

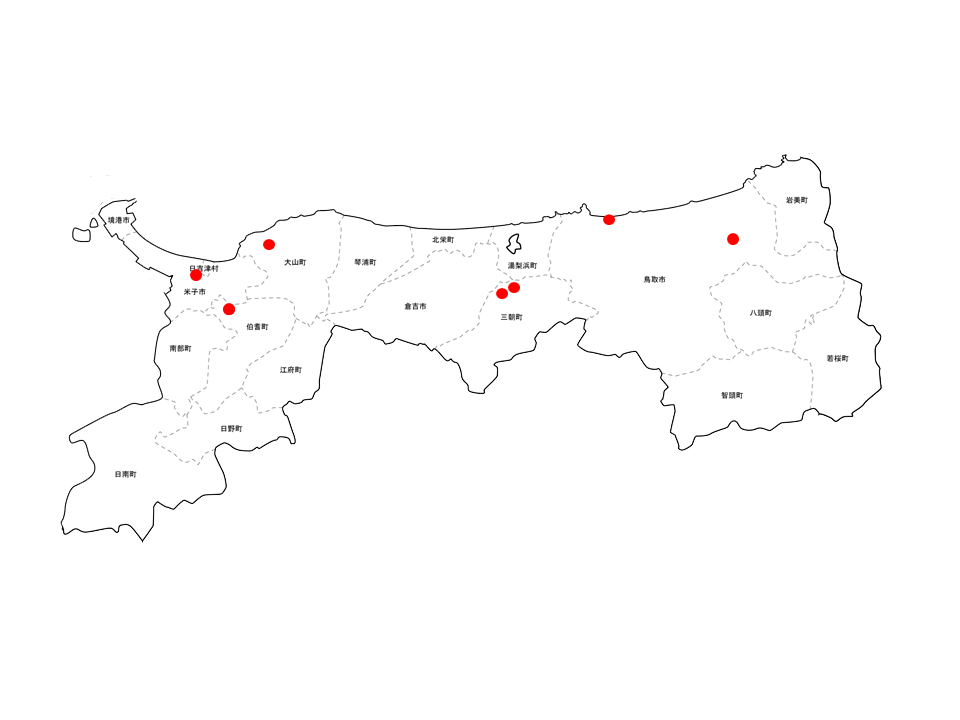

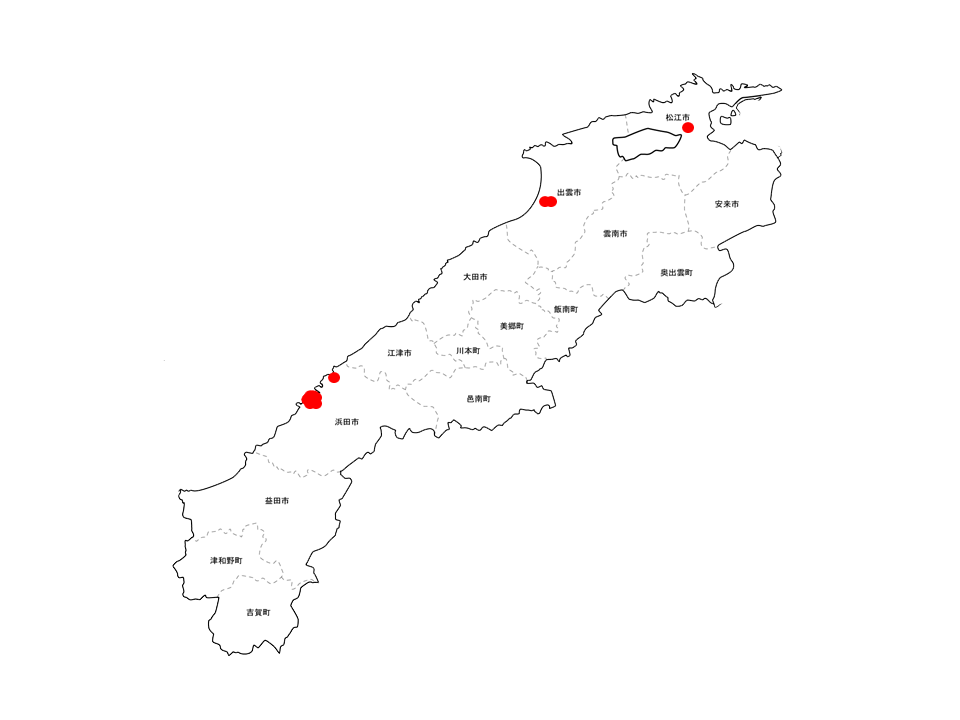

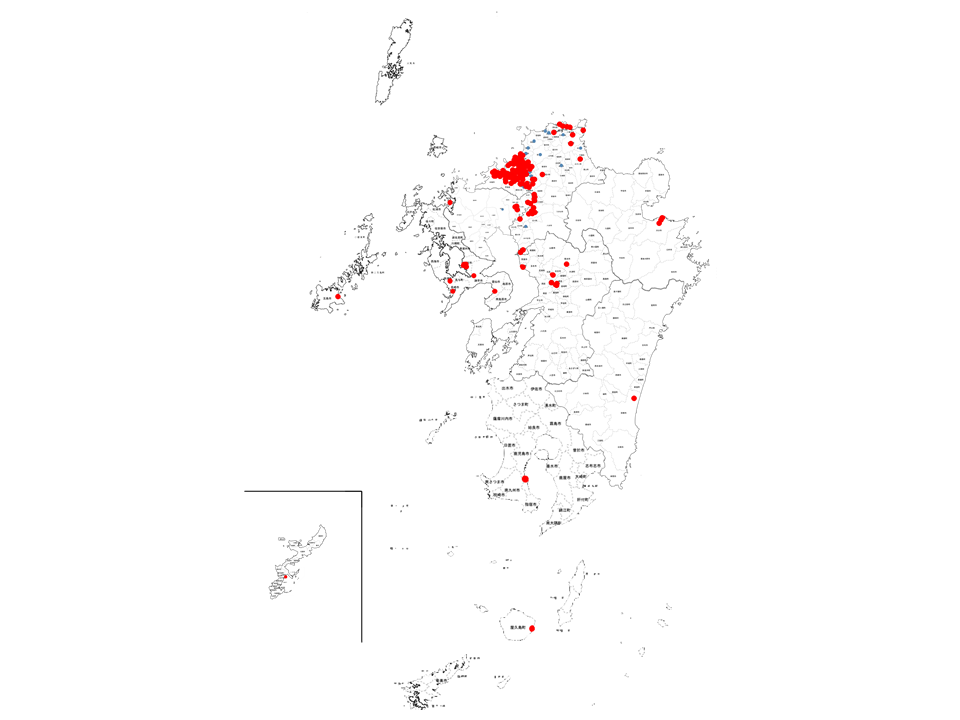

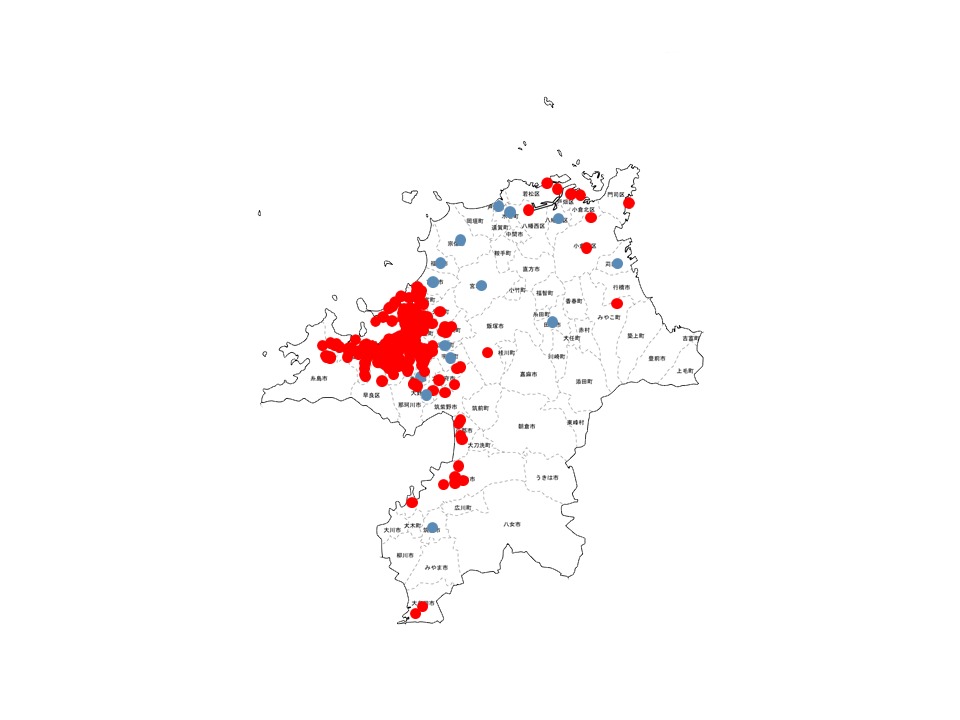

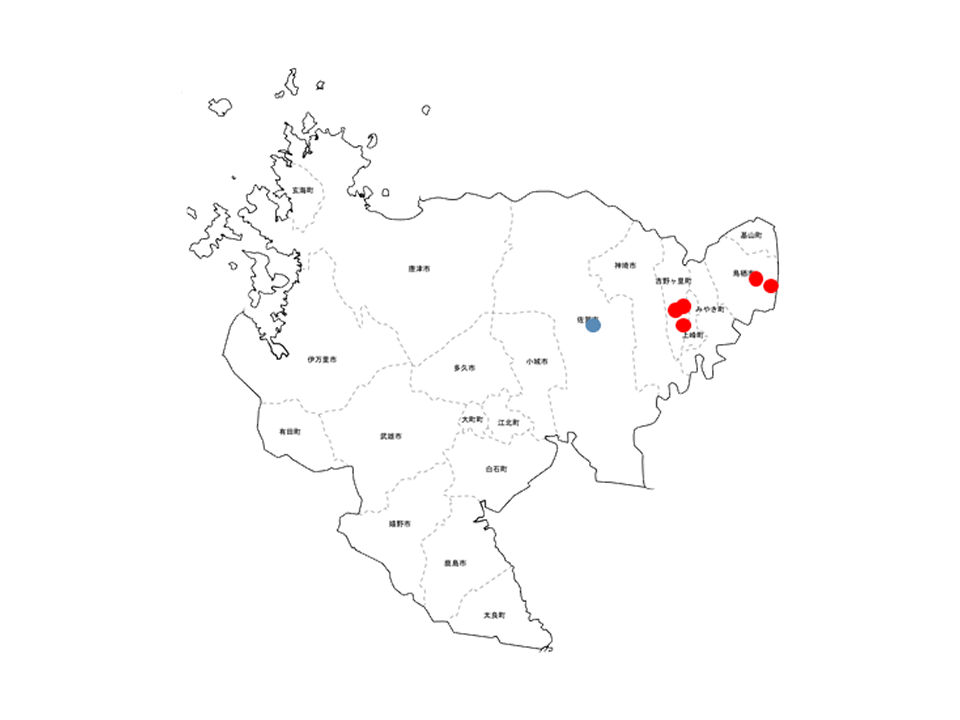

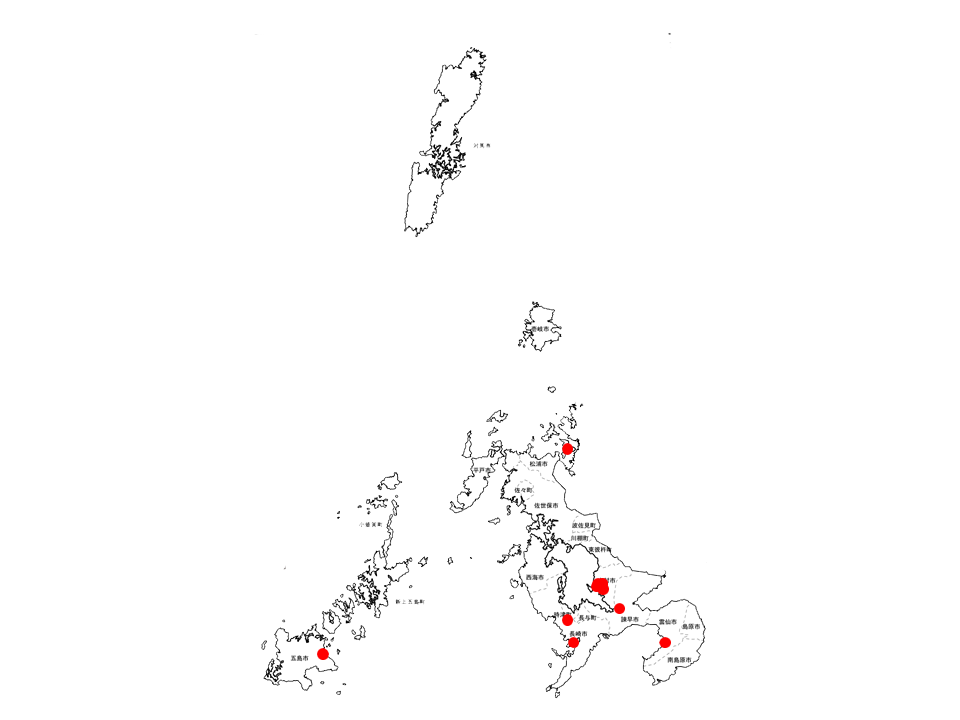

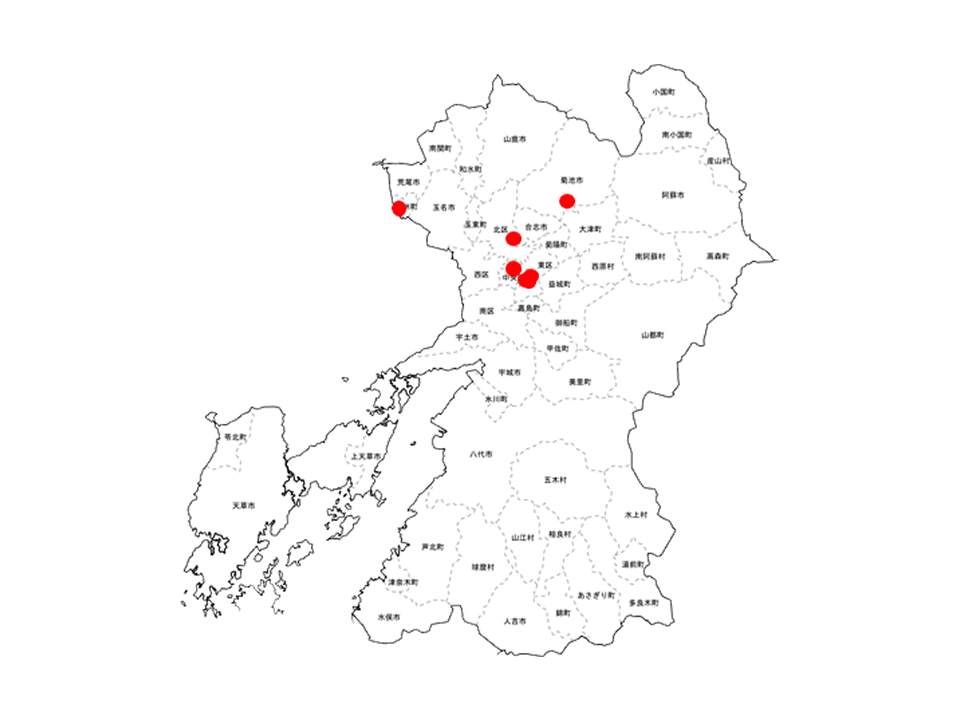

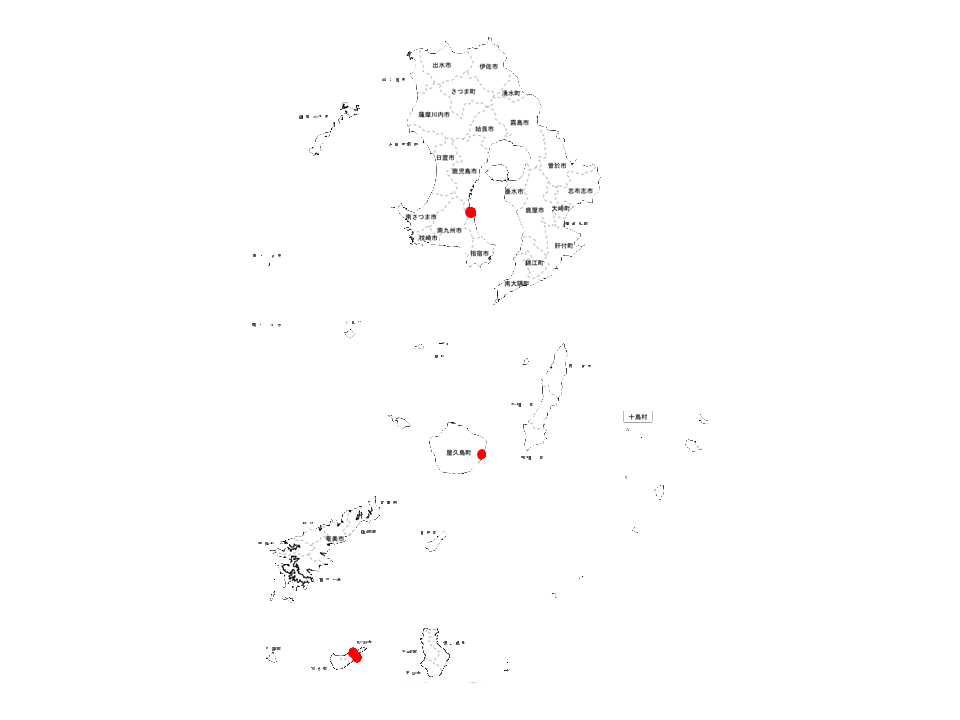

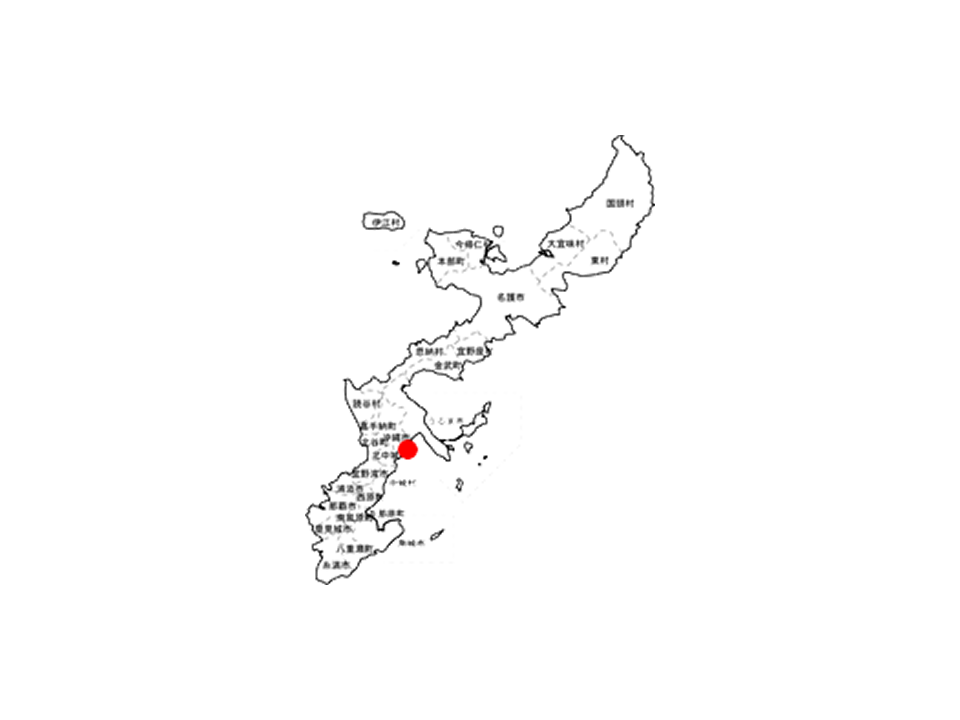

分布は奄美大島や徳之島などの鹿児島県所属の離島.

沖縄本島以南は私の友人や,旅行者も良く行くので,

ゴキブリを入手する機会もあるが,

鹿児島から沖縄本島の間の島々は,ゴキブリを扱える知り合いが少なく,

この島々にしか生息しないゴキブリは入手し難い.

今回,ある方のご手配のおかげで入手する事が出来た.

感謝,感謝.

2009 .7.14

クマネズミいろいろ

前回の幼獣であるが,余りにも逃げないので悪戯して見た.

指を近づけると興味を持ったのか追って来る.

そんな事をしていたら肩に載って来る仔まで現れた.

全く人間に近寄らない警戒心の強い個体もいるが,

このように警戒心の無い(好奇心の強い?)個体もいる.

ふと足元を見ると,この状態.

ここは飼育施設内だから良いが,

駆除が行われている建築物内であれば,真っ先に捕獲されるネズミたちであろう.

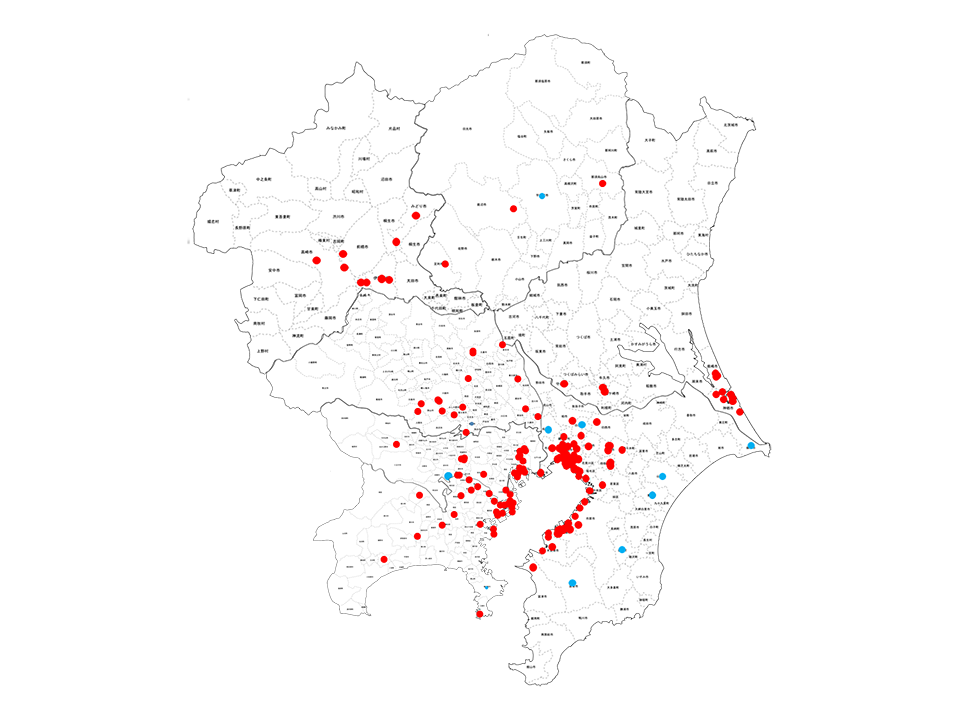

こうして,都会の野生クマネズミは臆病な警戒心の強い個体だけが残り,

我々,PCOを苦しめる個体群が繁栄するのだと考える.

2009 .7.13

クマネズミのグルーミング

体重100g未満(目測)の♂幼獣.

全然逃げないのでしばらく観察していた.

さかんにグルーミング(毛づくろい)をしている.

今では余り使わなくなったが,粉状の殺鼠剤がある.

これは,ネズミの良く通る経路に散粉し使用する.

ネズミは狭い穴や細い通路などを,鬚や体を接しさせながら移動する.

その際に体(鬚・足の裏や体毛等)に,この殺鼠剤を付着させる訳である.

そして,このようなグルーミングにより殺鼠剤を体内に取り込ませて効果を発揮する.

2009 .7.10

ドミノローチ Therea olegrandjeani

同属にTherea petiveriana がいる.

最近ペットローチとして一般的になってきた.

体長は♂で25mm内外.

♀で成熟すると30mmを超える.

上が♂,下が♀.

触覚がもう少し太短ければ,ゴキブリには見えない.

しかし,これはゴキブリだから良いのであって,

甲虫だったらあえて興味もわかない.

♂腹面.

腹端まで腹節が細かく詰まる.

目視できる腹節は8節.

♀腹面.

♂より明らかに少なく,6節しか確認できない.

見かけ上の6節目は実際の7,8節が融合して1節に見せている.

2009 .7.9

アイスポットローチ羽化

成虫の形態が非常に変わった特徴をしている本種.

一昨年飼育が上手くいかず,未交尾の♀成虫1匹になった際,

♂成虫を快く貸して頂けた方のおかげで,繁殖.

その時の子供が成虫になり始めた.

脱皮直後は真っ白で前胸背の特徴は目立たない.

本種は長期間飼育してみると,オオゴキブリ科のように,

地中に潜りっぱなし.

夜間たまに地表に出てきているのを見るだけで,

意外と飼育が楽しめる種ではない気がする.

触ろうと思うと掘り出さないといけない.

♂の成虫.

脱皮は地中で行われ,本当はこんなふうに出してはまずいと思うのだが,

やってしまったのでそっと戻しておいた.

飼育開始当初は中々上手くいかず,幼虫を多数死なせた.

今回の子供たちは別種と思えるほど普通に成長している.

2009 .7.8

オガサワラゴキブリ 幼虫と卵鞘

幼虫の胸背部は,光沢のある濃褐色.

腹背部よりつや消しの褐色.

よく土にもぐり日中は潜りっぱなしであるが,

夜間は結構出てきて徘徊するようで,プラケの炭カルが意外と擦り減る.

ガラス面を登らない種と勘違いすると,大脱走される.

卵鞘.

片側21個×2列で42個の卵が並ぶ.

本種は卵胎生で卵鞘を保持した♀は腹部が大きく長くなる.

2009 .7.7

オガサワラゴキブリ

オガサワラゴキブリ科 Family Pycnoscelidae

オガサワラゴキブリ属 Genus pycnoscelus Scudder

オガサワラゴキブリ Pycnoscelus surinamensis(Linne)

体長18mm内外の小型種.

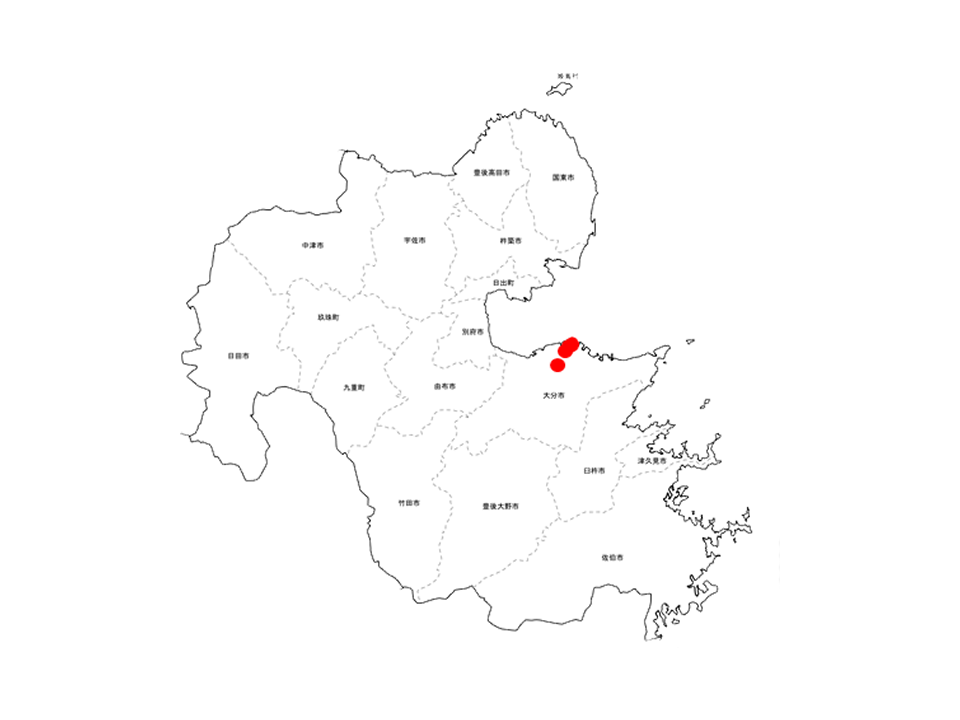

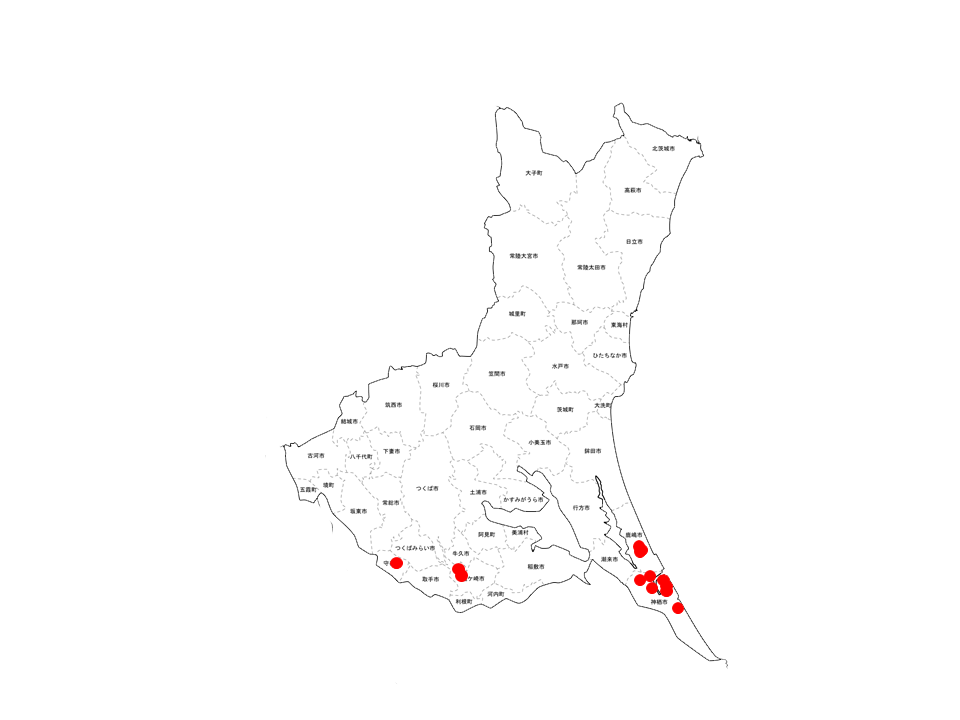

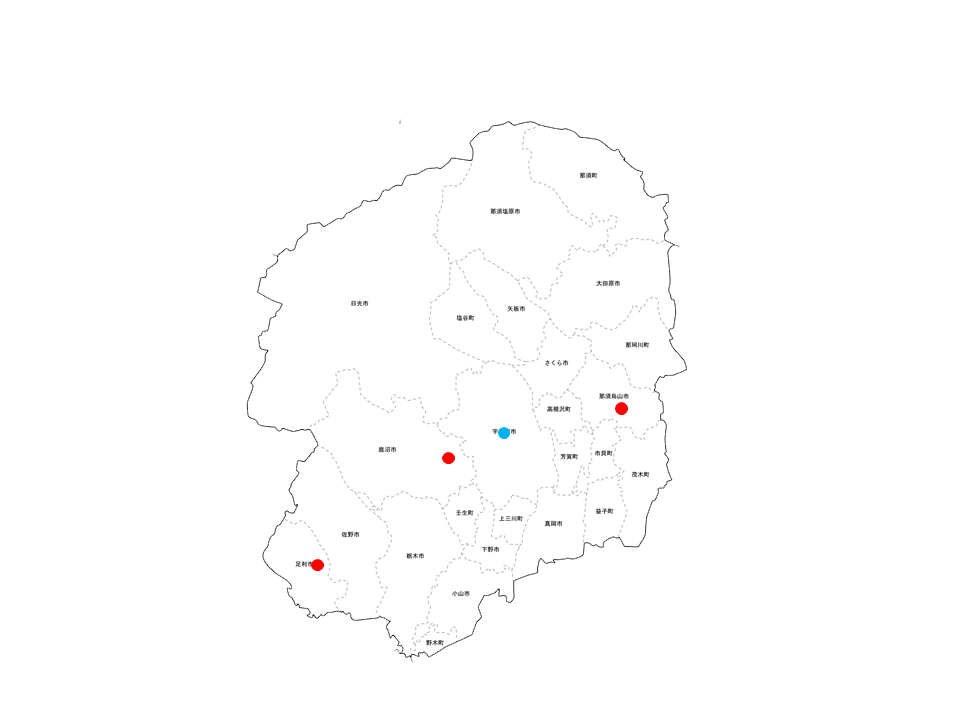

分布は熱帯種にしては広く九州以南,小笠原諸島等に分布する.

生息場所は土中でどこにでもいるイメージがある.

左の翅の長いほうが♂.

右の腹端の出ているほうが♀.

2009 .7.6

マダラサソリ

サソリ目

キョクトウサソリ科

マダラサソリ Isometrus europaeus

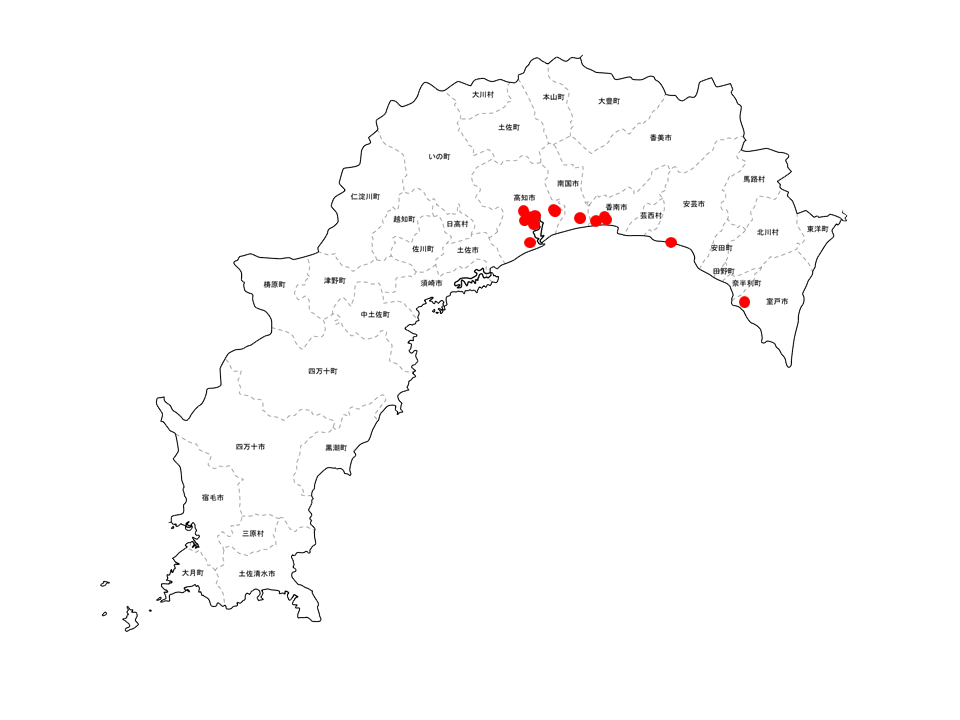

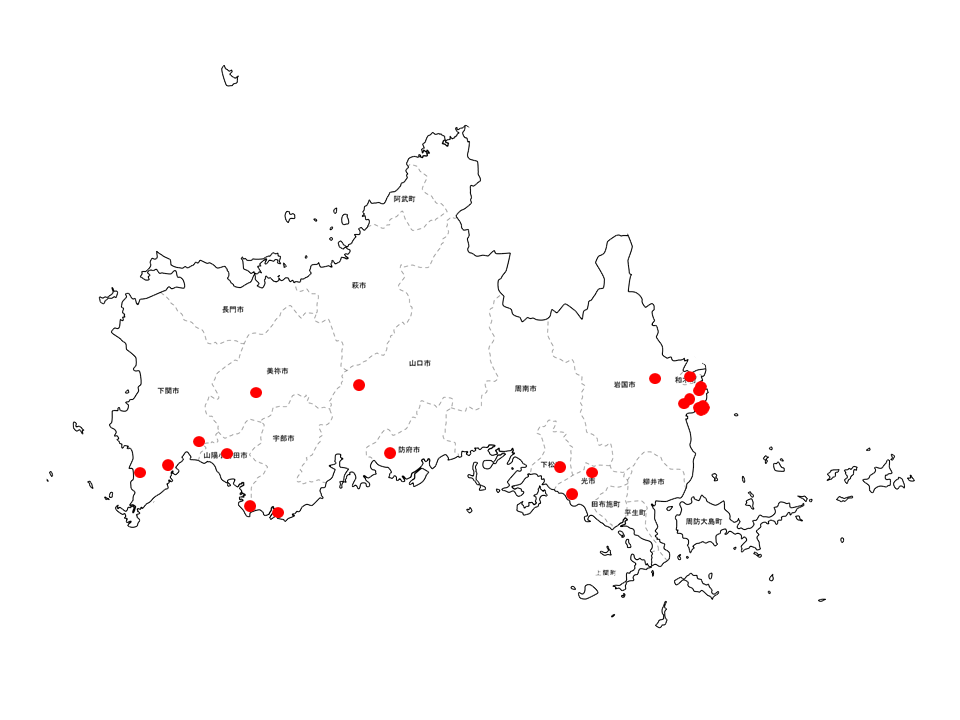

日本に生息するサソリはヤエヤマサソリと本種 マダラサソリの2種.

体長45㎜内外.

体,蝕肢,歩脚とも細長く,ヤエヤマサソリより体長は大きいが,華奢に見える.

日本では八重山諸島,小笠原 父島 母島 硫黄島に分布しているが,

父島・母島は,一説ではオオヒキガエルなどの外来種の捕食圧の影響で,

ここ何年も目撃されたという話も聞かない.

私も,行く度に探すが見たことも,聞いたことも無い.

しかし,硫黄島には普通にいるようで,木の割れ目などで見かけるらしい.

キョクトウサソリ科は強毒の種が多く,

国外種のキョクトウサソリ科は全て特定外来生物に指定され,

一部特例を除き飼育等は出来ない.

そんな中,唯一国産種ということで飼育できるキョクトウサソリ科である.

それが子供を産んだ.

見えにくいが,親の上に無数に仔サソリが乗っている.

1匹はぐれ仔サソリがいた.

もう親離れしたようだ.

2009 .7.3

リュウキュウクチキゴキブリ

オオゴキブリ科 Family Panesthiideae

クチキゴキブリ属 Genus Salganea Stal

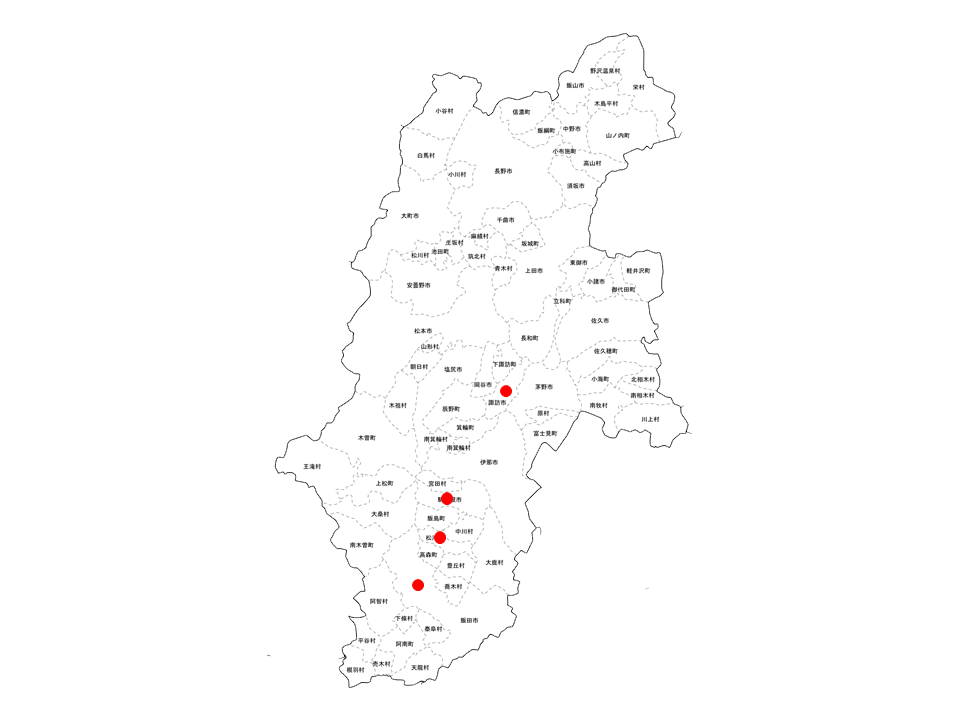

リュウキュウクチキゴキブリ Salganea taiwanensis ryukyuanus Asahina

オオゴキブリ科のゴキブリは生活環境が朽木の中であるため,

普段はマットの中や,やはり朽木内に潜み,

なかなかその姿を見ることは無い.

分布は沖縄本島より南では発見されておらず,

奄美大島・徳之島までの離島に生息.

本種は30mm内外のオオゴキブリに似た種であるが,

大きさも一回りほど小型であり,,

成虫になると翅を咬みあい一様にこの個体のような一見短翅の外見となる.

たまたまケージを覗くと,ペアらしき成虫2匹と,

その周りに生まれたばかりの幼虫を発見.

数えると約20匹.

水容器の右上方マットの上にいるのだが,これでは判らないので拡大.

クチキゴキブリ属は,オオゴキブリ属よりも親子の絆は強いといわれ,

幼虫が成長しても同じ材中に集団で生活している.

急にケージの蓋を開けたため親は端に避難.

その後を追って集まる子供たち.

2009 .7.2

イエゴキブリ 孵化と卵鞘

イエゴキブリが孵化していた.

2匹写っていますが判るでしょうか.

下の白いのは羽化個体です.

こちらは産卵用に入れたコルク.

隙間に1齢幼虫が隠れていました.

それにしても,孵化が上手くいっていない.

3ケージに分けていた中の1つが孵化せず全滅したので,

卵鞘の中を確認した.

ほとんどが乾燥している.

乾燥していない卵鞘もこんな感じ.

中の卵を確認したら,卵鞘15個全ての卵が成長していない.

ワモンゴキブリやクロゴキブリの孵化しない単為生殖卵ですら,

卵の細胞分化ぐらいは観察できるのに,今回の卵鞘は全滅.

ということは,孵化しない原因として,

交尾が上手くいっていない可能性もある.

雌雄間違いなく混ざっているのに,交尾しない?

出来ない?

これはまた,面倒な課題を見つけた.

2009 .7.1

オオモリゴキブリ

チャバネゴキブリ科 Family Blattellidae

チャバネゴキブリ亜科 Subfamily Blattellinae

モリゴキブリ属 Genus Symploce Hebard

オオモリゴキブリ Symploce gigas gigas Asahina

♂成虫.

この写真実はスズキゴキブリの♂としてブログに書きましたが,

間違ってました.

こちら♀.

判りにくいですが,卵鞘つけています.

そうなんです.

気づいたきっかけは,スズキゴキブリの♂が卵鞘を付けたからです.

「ギョ!」と全て腹端部を確認したらオオモリゴキブリ♀でした.

♂腹端部.

オオモリゴキブリに間違いありません.

本種は雌雄とも同形.

体長は20㎜前後.

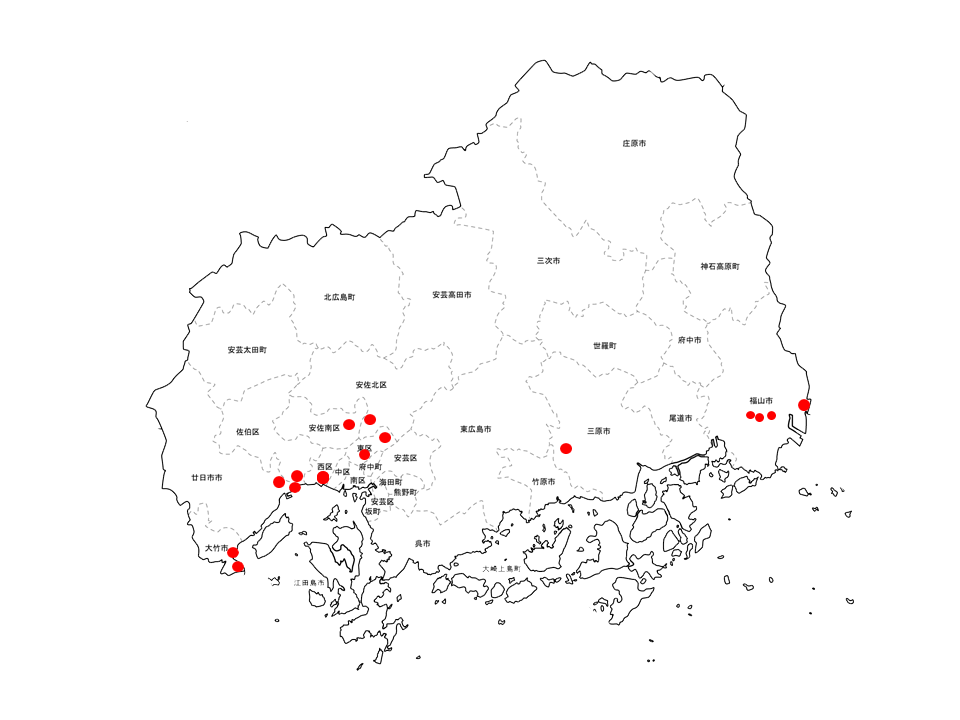

分布は石垣・西表と狭い.

沖縄本島との間の島にもいそうだが,未調査である.

と言う訳で,スズキゴキブリの項は訂正しておきました.

2009 .6.30

タイワンオオムカデ

琉球諸島に生息するオオムカデ.

Scolopendra morsirans ではないかと思う.

この個体も結構大きくなった.

以前咬まれた個体は10cm程度の大きさであったが,かなり痛かった.

このぐらいの個体に咬まれたら,注入される毒量からいっても,

ただでは済みそうに無い.

体長は20cm弱.

しかし,この個体は残念ながら命尽きてしまった.

ピンクマウスを与えすぎたかもしれない.

そんなわけで,手に乗っています.

2009 .6.29

シロアリ飼育

ヤマトシロアリの飼育.

シロアリ類の飼育は以前より行なってきた.

しかし,土や木材を入れると,観察するには難しい状態となり,

良い方法が無いかと考えていた.

たまたまある本に,コロニーが小さいうちは木より紙のほうが食べる.

とあったので,早速紙のみの飼育をおこなってみた.

直径8cmほどのプリンカップに,ティッシュを湿らせて詰め込み,

ヤマトシロアリ50匹ほどのコロニーを投入.

約1ヵ月後の状態.

ティッシュに道を開け,活動しているのが観察できる.

今のところティッシュも劣化していないので,見た目にも「綺麗」に見える.

裏から.

傾けるとシロアリがプリンカップをすべり一方移動してしまう.

ヤマトシロアリは,刺激に敏感なため,

この飼育方法での頻繁な観察は控えたほうが良いと思うが.

でも,見えるので結構気になってみてしまう(笑).

こちらは,今チャレンジ中のイエシロアリニンフセット.

半年は変化がなさそうである.

2009 .6.26

壷にはまったクマネズミ

飼育頭数の増えたケージには,

給水に陶器で出来た給水瓶を追加して使っているが,

たまに,その中に仔ネズミが入る.

通常はすぐに出られるのだが,この仔は出られなくなったようだ.

いない様だが,

いた!

自力では出ることが出来ないようなので,出やすいようにと傾けてみた.

かなり頑張っていたが,自力では結局出ることが出来ず.

この後,手で引っ張って出してあげた.

頑張って生きろ!

2009 .6.25

Deropeltis spec

Deropeltis属.

日本国内では本属のDeropeltis paulinoi がお馴染みと思う.

本種は幼虫期に黄色いバンドの発現は無く,ただ黒単色である.

しかし,♂成虫の特異な形態は魅力の一つであると思う.

♂成虫.

頭部から翅端まで40㎜近くあり,実際の体調より大きさがある.

♀成虫は翅が無く,典型的な雌雄異型のゴキブリ.

♂幼虫.

頭部はオレンジ色をしており,綺麗な種である.

2009 .6.24

ホラアナゴキブリ 卵鞘 2

ホラアナゴキブリの卵鞘を再び発見.

まだ白い卵鞘.

それにしても体長を考えると,巨大な卵鞘である.

生態は不明なことばかりなので,データを取りたいと思いつつ,

増えたらやろう,やろうと今日に至っている.

2009 .6.23

ハイイロゴキブリ 卵鞘

繁殖に関して何の心配の無いハイイロゴキブリ.

その為あまり関心を持って観察したことはほとんど無い.

餌を補充しようとして何気に見ると,

同じように卵鞘を出した個体が3匹集まっていた.

なぜかお互いが移動しても付かず離れず等間隔を保っている.

卵鞘を数えると18×2 36ほどの卵が見える.

2009 .6.22

スズキゴキブリ 卵鞘

スズキゴキブリ♀成虫が産卵を開始した

はじめて見る卵鞘である.

数日後探すとマットの上に無造作に落ちていた.

異常卵だから放置したのか,もともとの産卵方法なのかよく判らない.

結構長さがある.

ゴキブリ属の中では長い卵鞘を産むトビイロゴキブリ卵鞘との比較.

長さ約14㎜.

トビイロゴキブリとほぼ同じぐらいの長さがある.

しかし,高さは無く,痩せた感じのする卵鞘である.

高さが無いということは中の一個一個の卵の大きさはトビイロゴキブリより小さく,

中に入っている卵の数が多いことになる.

数えると,約40個の卵があることが確認できる.

2009 .6.19

スズキゴキブリ 幼虫

Periplaneta属だけあり,幼虫はよく見かけるゴキブリに似ている.

腹端部に白い粘液質状の物質を貯めているように見える.

2009 .6.18

スズキゴキブリ ♀成虫

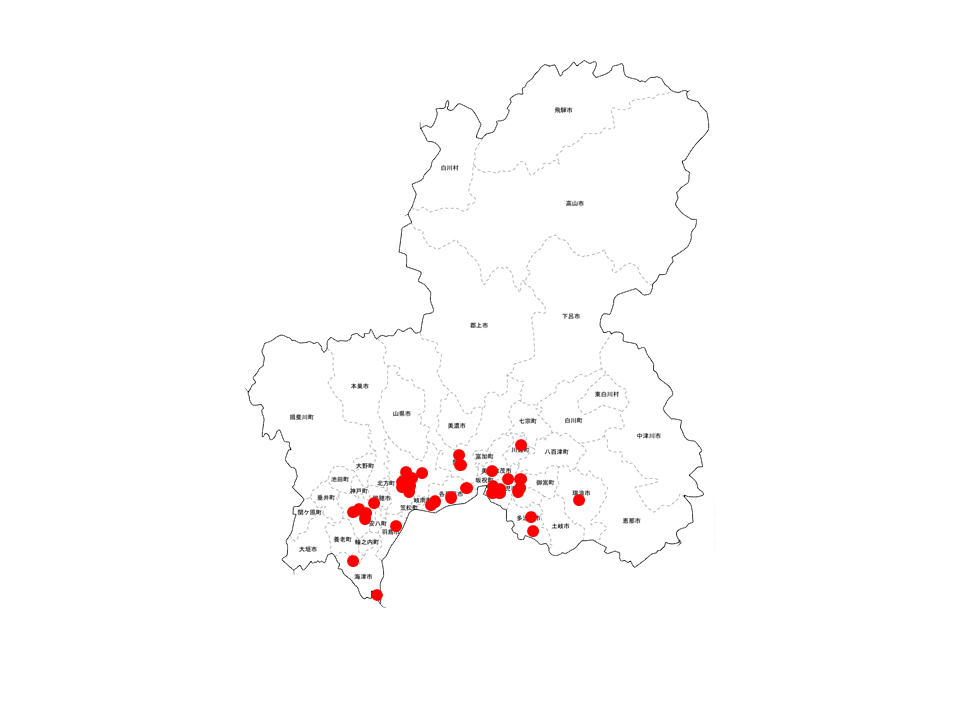

ゴキブリ科 Family Blattidae

ゴキブリ属 Genus Periplaneta Burmeister

スズキゴキブリ Periplaneta suzukii Asahina

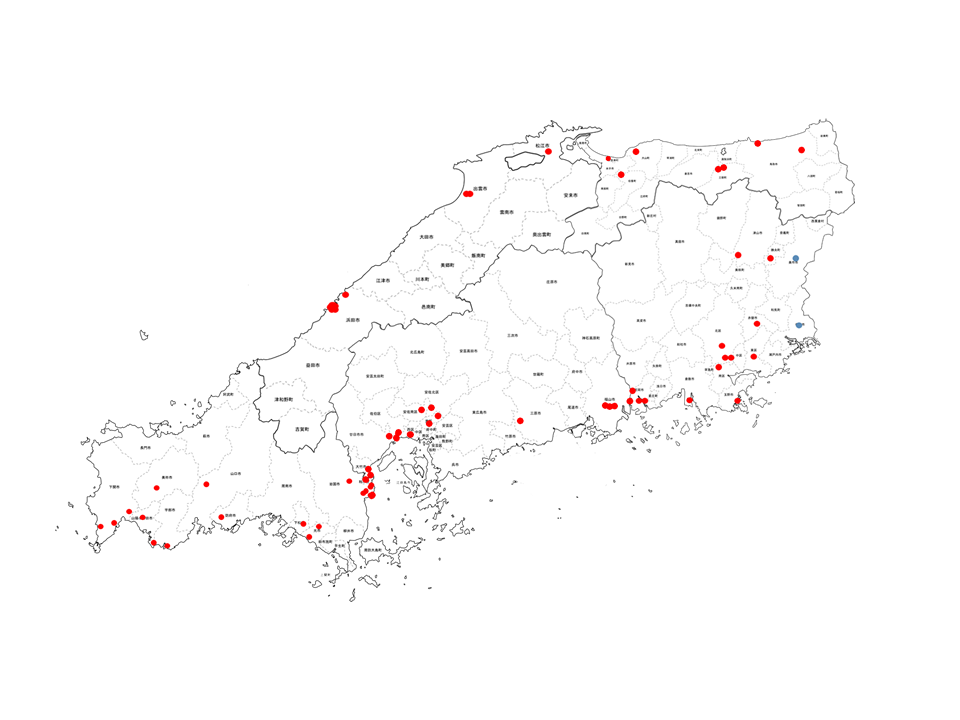

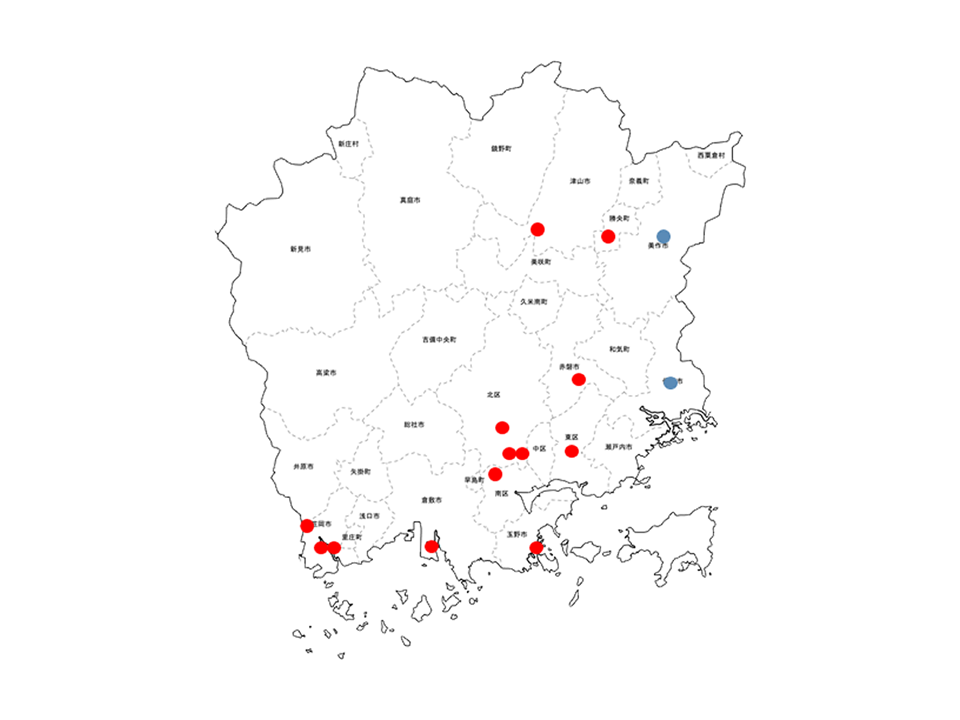

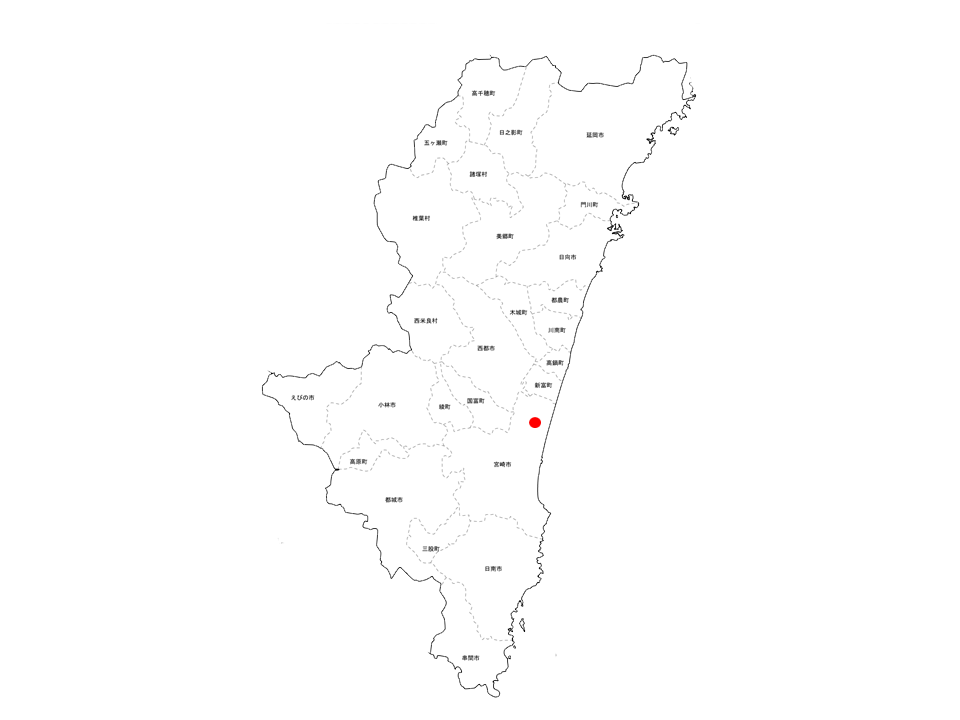

分布は石垣島.西表島.奄美大島となっている.

Periplaneta属の中で,唯一害虫として認識されていない種は,

ウルシゴキブリと本種.

ただ姿かたちはゴキブリそのものであるので,

家屋内に居たら通常のゴキブリ同様の扱いを受けるであろう.

♀成虫は,短翅で胸部を覆うのがやっと.

腹部背面は露出している.

翅の下が透けて見える.

2009 .6.18

スズキゴキブリ ♀成虫

ゴキブリ科 Family Blattidae

ゴキブリ属 Genus Periplaneta Burmeister

スズキゴキブリ Periplaneta suzukii Asahina

分布は石垣島.西表島.奄美大島となっている.

Periplaneta属の中で,唯一害虫として認識されていない種は,

ウルシゴキブリと本種.

ただ姿かたちはゴキブリそのものであるので,

家屋内に居たら通常のゴキブリ同様の扱いを受けるであろう.

♀成虫は,短翅で胸部を覆うのがやっと.

腹部背面は露出している.

翅の下が透けて見える.

2009 .6.17

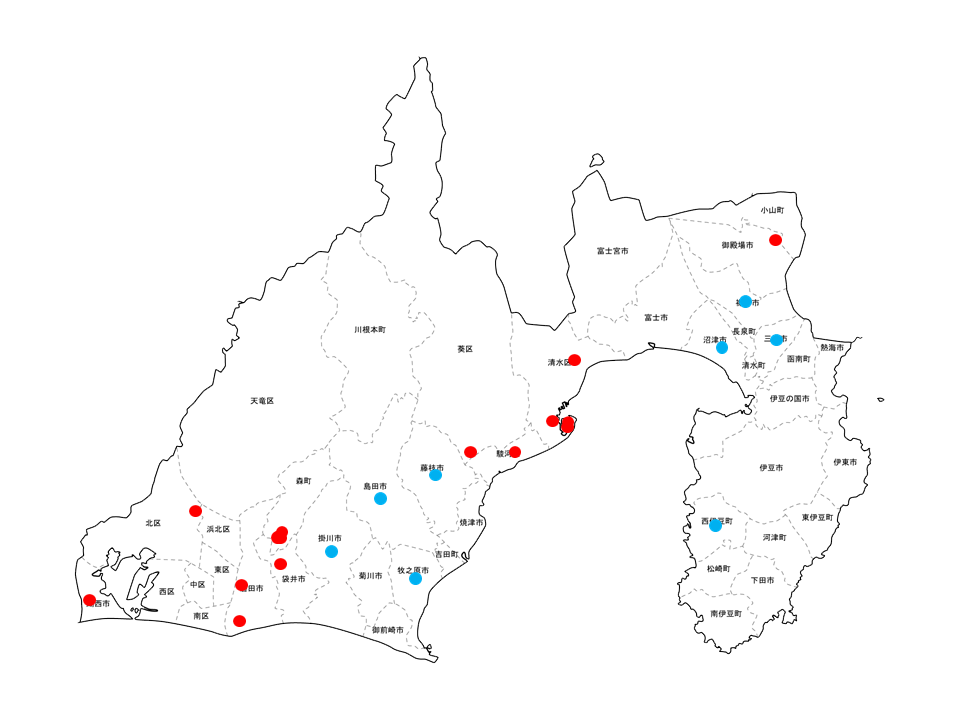

小笠原 その他

今回,一航海の出張であったが,

今回も,小笠原に生息するさまざまな生き物に会うことが出来た.

移動途中に長崎展望台より長崎を見下ろす.

天気は良かったが,山の方は霧が立ち込め,

風が強い日が多かった.

今回も野外にビントラップとコップトラップを設置.

やはり捕まるのはワモン・コワモンが多い.

コワモン幼虫.

コップトラップ.

コワモンゴキブリ,ワモンゴキブリ.

コップはネズミが多い地域に仕掛けると,中の餌をネズミに狙われ,

ひっくり返されあまり捕獲できなかった.

確実に捕獲したいのであれば,ビンを使ったほうが良い.

また,今回雨はほとんど降らなかった為,入水は無かったが,

屋外に設置する場合は,雨対策が必須である.

毎回,1~2回,交尾を見ることが出来る.

上が♀,下の大きいほうが♂.

2009 .6.16

小笠原より クマネズミ

3日間トラップをかけて合計5匹捕獲した.

小笠原のクマネズミは今まで捕獲された個体は,

明るい茶色が多かったが,今回黒っぽい個体も混ざっていた.

左から♀,♂,♀.

2009 .6.15

小笠原より その他の生き物

ヒメチャバネゴキブリを探しているとアシダカグモが沢山出てきた.

♀.

♂.

♂は模様がハッキリと出て綺麗である.

オガサワラヤモリ.

バス停の番をしていた.

こちらはホオグロヤモリ.

「ケッケッケッケ」と良く鳴く.

まさにカベチョロである.

2009 .6.13

小笠原より ゴキブリ偏

本日より小笠原に来ています.

東京竹芝桟橋を出たのが昨日午前10時.

到着したのが本日,11時30分.

25時間30分かかります.

小笠原丸より東京方面を望む.

水平線だけです.

そんなわけで,今日見つけた小笠原のゴキブリをご紹介.

ミナミヒラタゴキブリ.

伐採されたヤシ類の枯葉より採取.

ヒメチャバネゴキブリ.

本種はたぶん小笠原のどこにでも居ると思われる.

しかし,私はこの場所でしか見つけることが出来ない.

ここにくると今のところ100%発見できる.

オガサワラウスヒラタゴキブリ.

昨年は同じ場所で沢山見つけたが,今回はこの幼虫1匹のみ.

妙に蟻が多く,その為にどこぞへ引越ししたのかも.

もう少し他の場所を探索してみようと思う.

2009 .6.11

オレンジヘッドビュレットローチ 卵鞘

本種も本当によく増える.

一回の産卵で何匹産んでいるのか?

たまたま卵鞘を出している個体がいたので,数を調べてみた.

この卵鞘は18個

意外と少ないようだが,10匹の♀が18匹産めば180匹である.

大きさも小さいことから短期間で成虫になるであろう.

ゴキブリ算式に増える種であると考えられる.

2009 .6.10

ホラアナゴキブリ卵鞘

卵鞘を一度見たいと思っていたのだが,

やっと腹端に付けているのを発見.

体の大きさから比べるとかなり大きい卵鞘である.

カメラの精度が今一なのでこの程度しか撮れないが,

中には入っていても2匹(2卵)程度の感じである.

拡大.

サヤエンドウを短くしたような形である.

孵化した卵鞘を探してみようと思うのだが,なかなか実行できない.

2009 .6.9

イエゴキブリ産卵場所

相変わらずイエゴキブリ卵鞘の孵化率が悪い.

卵鞘の産卵場所としてダンボールのシェルターでは問題があるかもしれないと思い,

もう少し保水性の良いと思われる,コルクの産卵シェルターを入れてみた.

すると,コルクを齧ってカムフラージュ産卵をしている卵鞘を発見.

上手に埋め込んでいる.

こんな感じで産下されたら,屋外で発見する事は不可能だろう.

拡大.

これは孵化しそうだ.

2009 .6.8

ジャイアントウッドローチ 交尾

右が♂.

左が♀.

これでまた何ヵ月後に,大量に子供が生まれてくる.

飼育している皆さん,

こんな巨大なゴキブリがローチトラップに捕獲されないよう,

くれぐれも管理は厳格に行い,

飼育をやめる場合,逃がすなどはせず,責任を持って処分してください.

そうしないと我々PCOが儲かるだけですよ(笑).

2009 .6.5

海外のローチ管理状況 1事例

餌ローチとして有名なBlaberus discoidalis .

幼虫の状態で海外より入荷したものだが,なんと変わったものが出てきた.

幼虫が続々羽化してきたある日,「ギョ!」

Blaberus craniifer „ Black Wing“ ♂.

さらに「ギョ!」

Blaberus boliviensis (Princis, 1946) ♀.

はたしてハイブリッドなのか,混生飼育しているのか.

まだ幼虫が残っているので,今後何が出るか興味あるところである.