ゴキブログ一覧

2024 .7.22

コマダラゴキブリの餌

Rhabdoblatta formosana food

週に1回は状況を見ているのだが,相変わらず何を食べているかわからない.

全く食べないわけではないが,この大きさの種類でこれだけということはない.

確認できるのはカメ餌少々.

やわらかコーン少々.

MF少々.

乾燥イトミミズゼロ.

葉ゼロ.

すでに産卵,卵鞘保育に入っており,栄養は必要なはずだが・・.

それと不思議なのはこの成虫は若齢で採集された個体でここまで育つ栄養は私が与えた物だけなのに健康そうな卵鞘を産んでいる.

という事は,孵化したときにだけ何か特別なものを食べると,その後は健康に育つのか?

2024 .7.19

スズキゴキブリ羽化はじまる

Periplaneta suzukii begin to hatch

昨年夏に孵化した幼虫が成虫になり始めました.

しかし雌はまだのようです.

幼虫が沢山いるので余裕で見ていられますが,少ない場合は交尾が合わずにハラハラ物です.

問題はこれから,F2がどれだけ孵化するか.

しばらくは暑い夏が続きます.

2024 .7.18

昼の生物

Daytime Animals

ニホントカゲ.

ハグロトンボ.

ウラギンシジミ.

私の大好きな蝶です.

他にも鳥類はいろいろいますが写真はコンデジでは無理っぽい.

やっぱ夜ですね.

2024 .7.17

白眼の卵鞘

Ootheca of the White-Eyed Periplaneta americana

単為生殖で爆産している黒眼雌に白眼雄を同居させて約半月.

待望の産卵を確認しました.

卵鞘右側が少し色薄い気がしますがとりあえずスタート切りました.

やはりこの雌は優秀で,他の4ケースはまだ産卵してません.

かなり厳しい気がしますが,楽しみでもありますね.

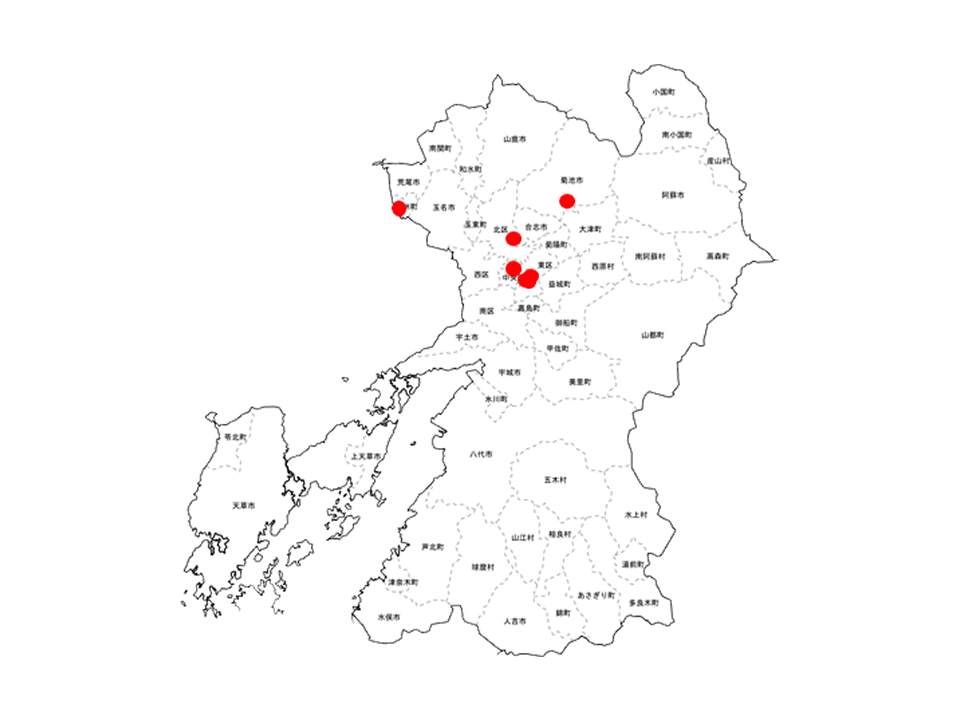

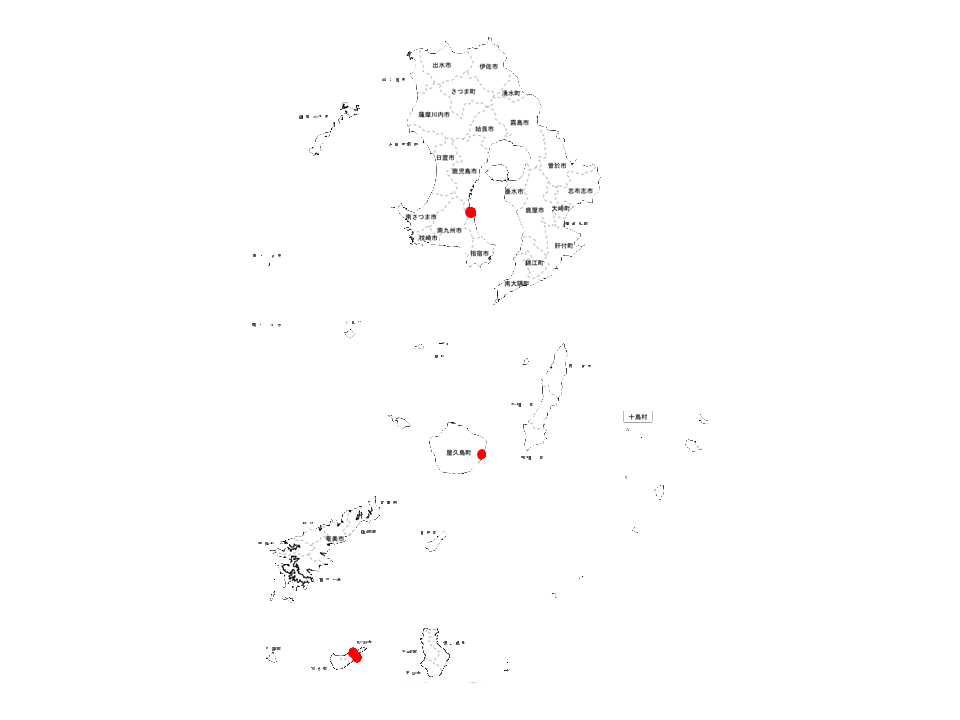

それに比べこちらは屋久島から来たワモン.

雌成虫1匹でご来社だったのですがもうこんなに増えています.

両性生殖は強いですね.

2024 .7.16

巨大ひまわりAmazon

Giant Sunflower Amazon

数年前に購入して何度か種を取って保存していましたが,やっと広い場所にまけるという事で,早めに20個ほどまきました.

現在の状態.

天高く?

なんかバレバレ.

目が出たのはこの種だけ.

しかもこの大きさ.

これはこれで珍しいが,種とるのは無理ですね.

さらに,敷地内草苅が入ったのですが終わった後.

これだけ細いとウサギのひと蹴りでもこうなってしまうでしょう.

これでCIC巨大ひまわり計画は終了.

慣れない植物は手を出したらダメですね.

やはり本業の巨大ゴキブリ&巨大ネズミを目指します.

2024 .7.12

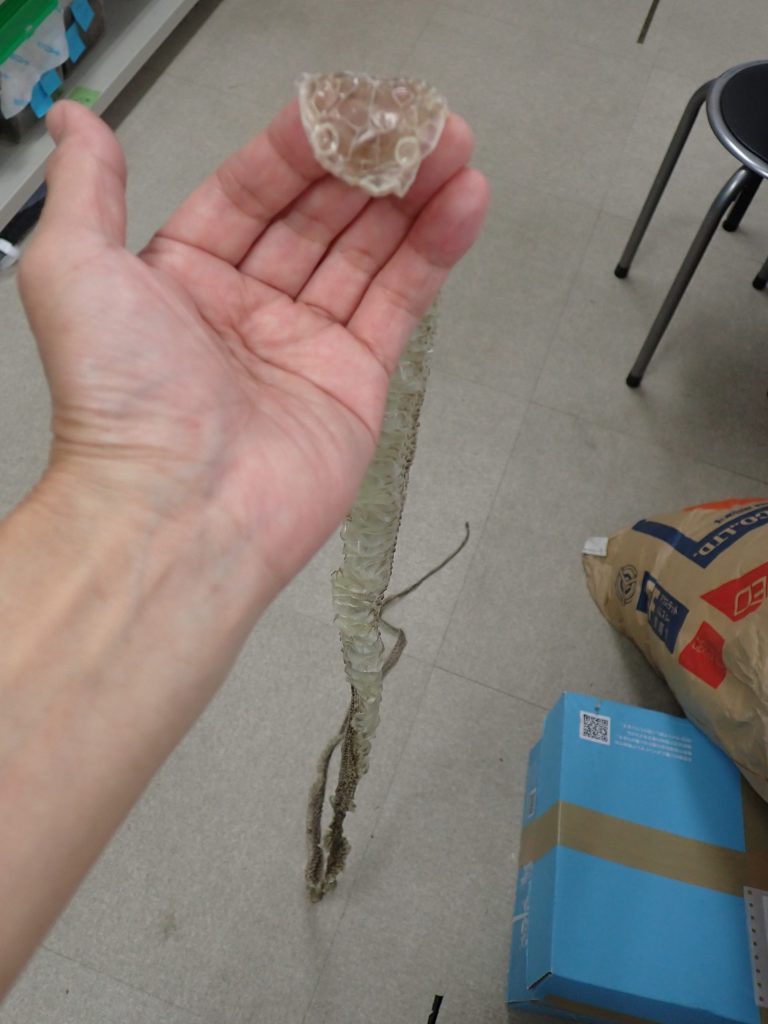

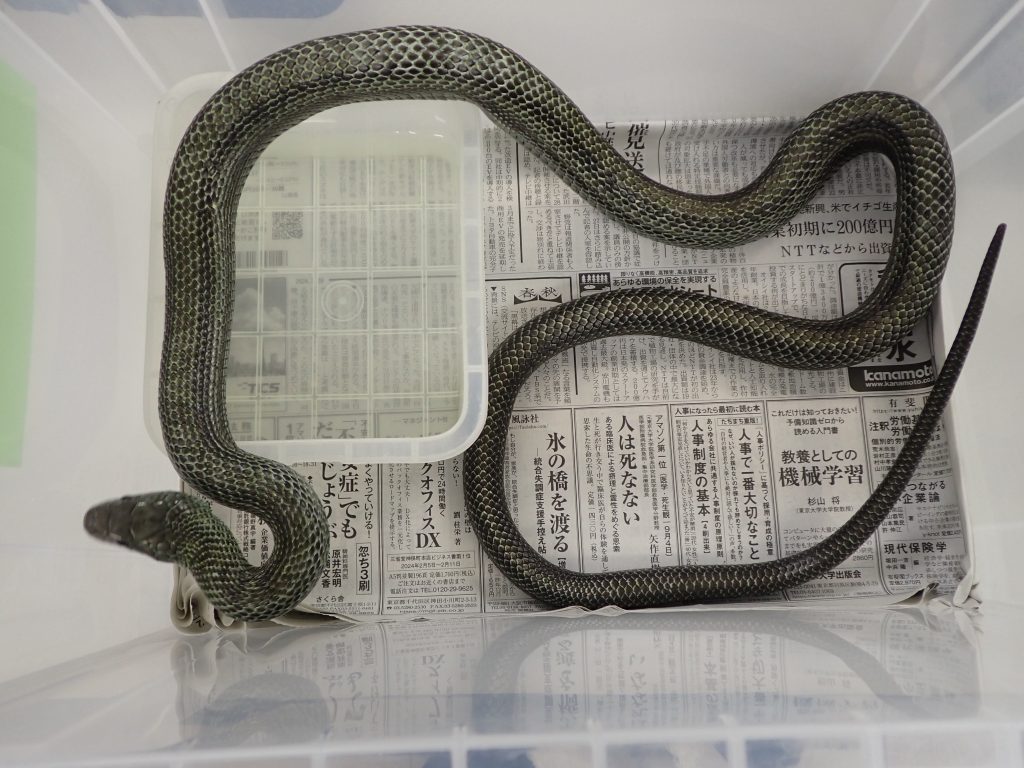

アオダイショウ脱皮

Elaphe climacphora sheds its skin

終わっていました.

今回は見事に1本でむけてます.

下から逃走を企てるヘビ君.

2~3日したら餌を与えます.

2024 .7.11

なないろ日和

“Nanairo Biyori” 2024

また今年もおよばれしてスタジオ出演しました.

薬丸さん,香坂さんいろいろ話させていただき有難うございます.

神田さん,マックンさん,高橋さん有難うございました.

浜谷さんお元気ですか?

2024 .7.10

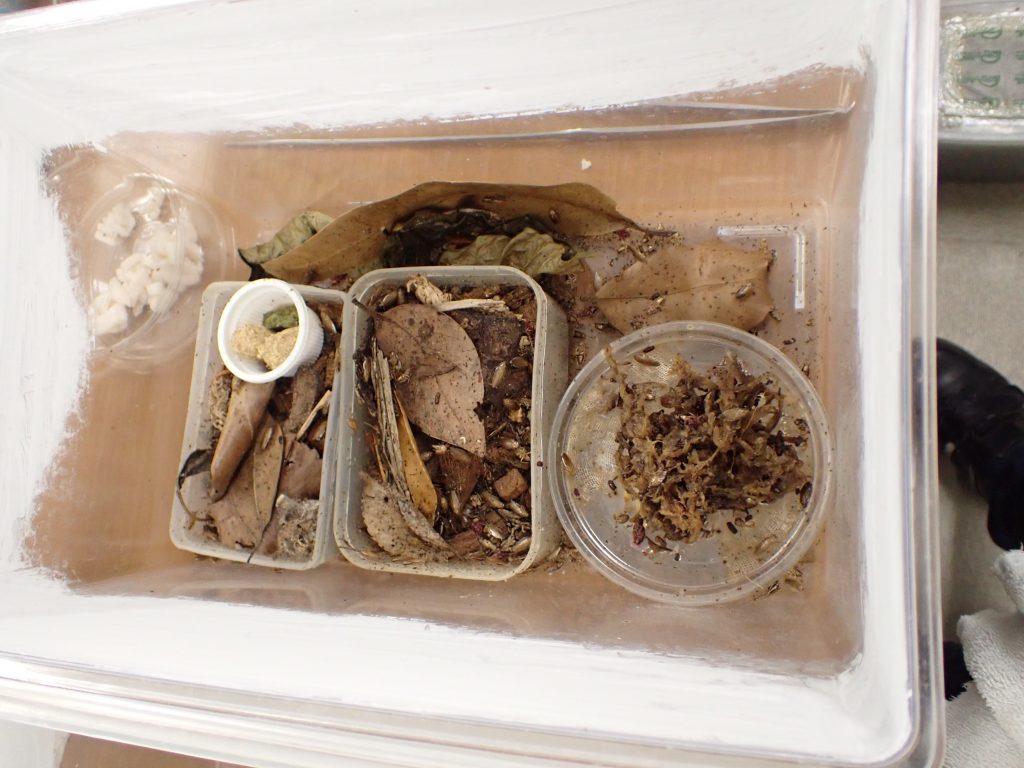

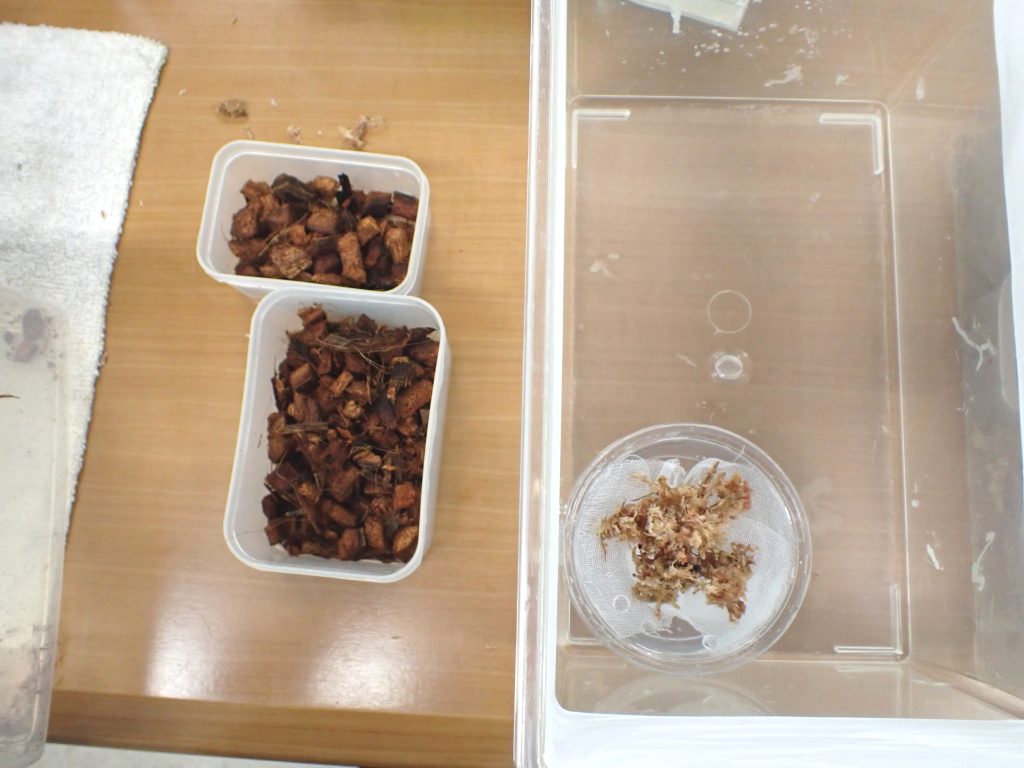

ツチゴキブリ床替え

Cleaning of the breeding case of the Margattea nimbata nimbata

前回行ってから3ヵ月後の状態.

死骸がたまってきました.

餌容器もダニだらけになってます.

タッパーの中はこんな状態ですが,本種は小型なので一部引き続き使用しました.

最後に虫体を移して終了.

2024 .7.9

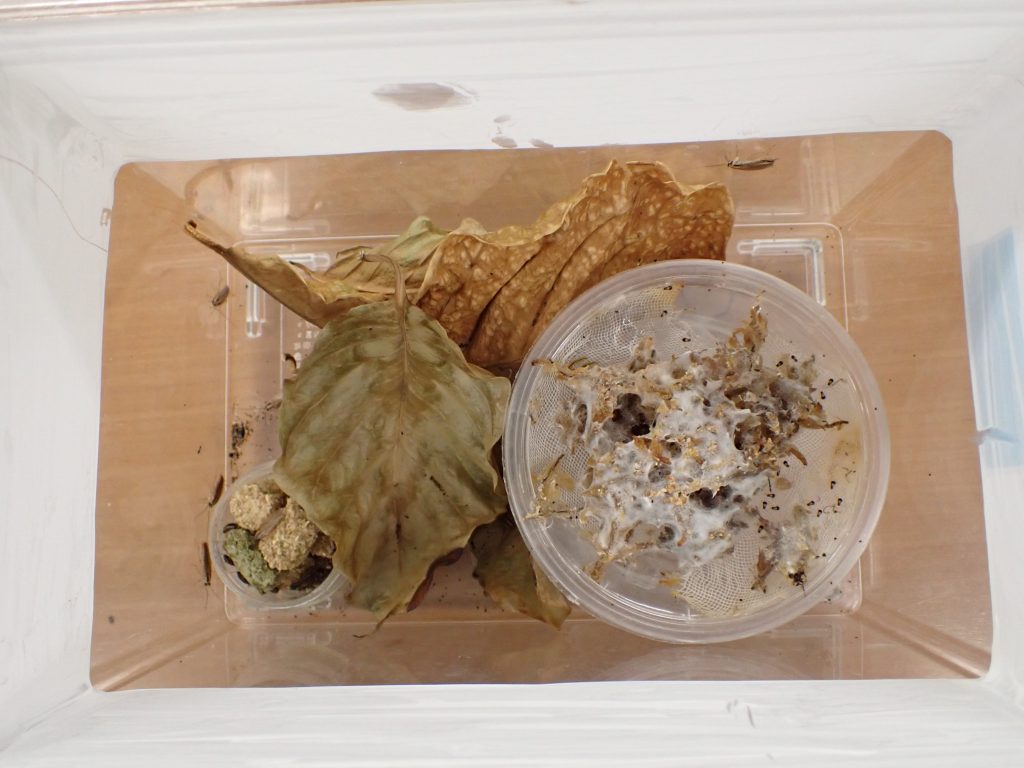

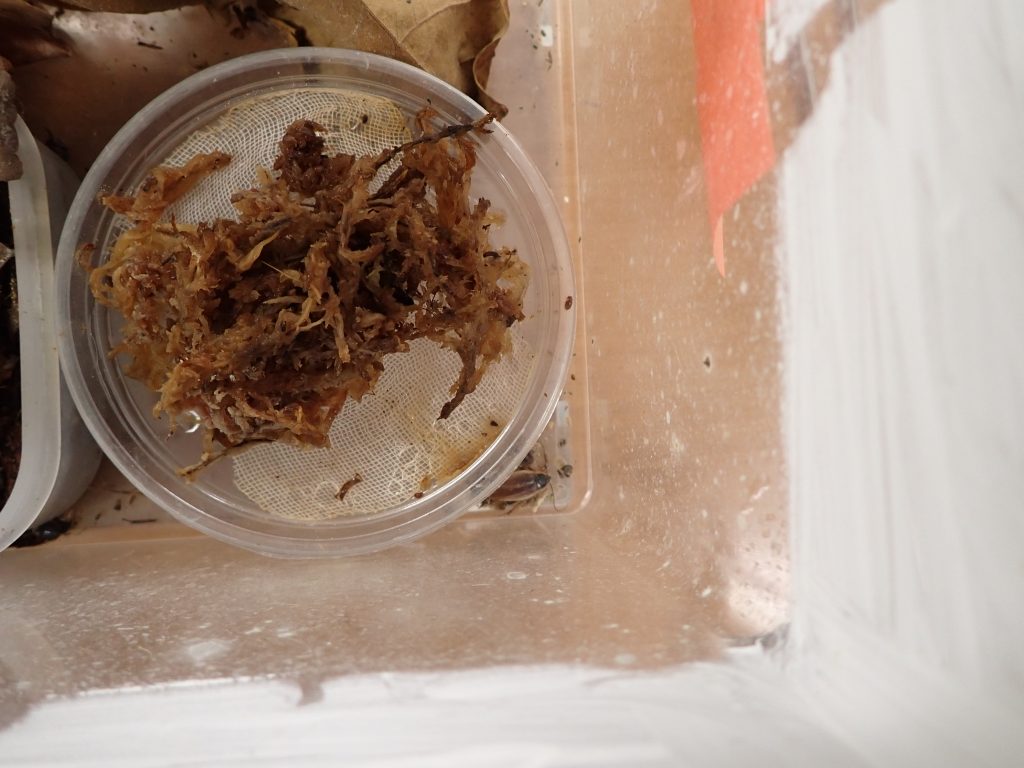

水容器の白いカビ

White mold growing on water moss in water containers

たまに水容器にのせたミズゴケに生えます.

野外から採集してきたばかりの容器に出ること多いですね.

ちなみにこれはモリチャバネゴキブリです.

半年以上飼育していると発生しなくなるので出たら処理していますが飼育にも影響は確認されていません.

白いのは個人的に安心,色つくと注意ですかね.

交換後.

2024 .7.8

Archimandrita sp.

Archimandrita sp.

だいぶ前に幼虫で入手したのですがやっと成虫になり,Archimandrita tesselataと比較できるようになったので大きさを比べてみました.

左がsp..

Archimandrita属は今も2種類のみが記録されているだけです.

Archimandrita marmorata (Stoll, 1813)

Archimandrita tessellata Rehn, 1903

以前論文調べたがどちらも記載年が古すぎて,詳細がなかった気がしたのだが.

Cockroach Species Fileの写真から2種を比較すると全長の違いしか分からないが,A. marmorataは前胸背板の先端から前翅端部までが約70mm.

A. tessellataは約80mm.

では,日本に入荷しているA. tessellataはどうかというと約70mmしかない.

一方このArchimandrita sp. は80mmあるんですね.

翅のクリアー感から見ても,sp.がテッセでA. tessellataがA. marmorataとした方がしっくりくるのですが.

sp.が増えてきたらもう少し詳しく見てみたいです.

2024 .7.5

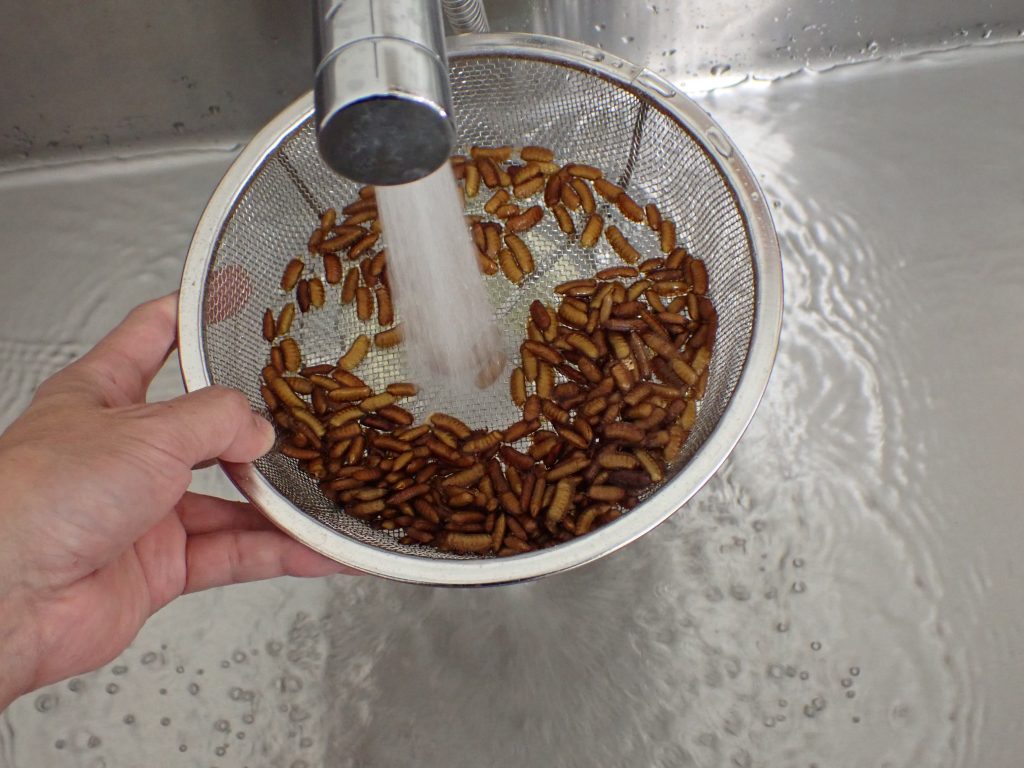

Polyphaga saussureiに発生したタバコシバンムシ駆除

Control of cigarette beetle in Polyphaga saussurei breeding containers

外から.

中の様子.

固型飼料に穴が開いています.

結構な数が共生してしまっています.

マットは使いまわせないので全て新調して虫体と卵鞘だけを移します.

産卵中の雌.

別の雌の裏.

若齢幼虫.

集った卵鞘.

タバコシバンムシの卵が付いていたら嫌なので水洗しました.

半分は元の飼育ケースに戻し,

もう半分は別途保管に回します.

果たしてこれでタバコシバンムシを除去できるか?

ダニよりはしつこくないと思うのですが,様子見です.

2024 .7.4

白眼ワモンゴキブリ復活目指して

Aiming to revive the white-eyed Periplaneta americana

そうはいってみた物の,これで全滅2回目.

何もせずに終わるならこの原因を探ってみることにする.

果たして雄の精子の問題か,それとも雌の能力の問題か.

もうこの個体たちはだいぶ歳を取ってしまったが,やるだけやってみます.

幸い,精子に飢えている?単為生殖雌は沢山いる.

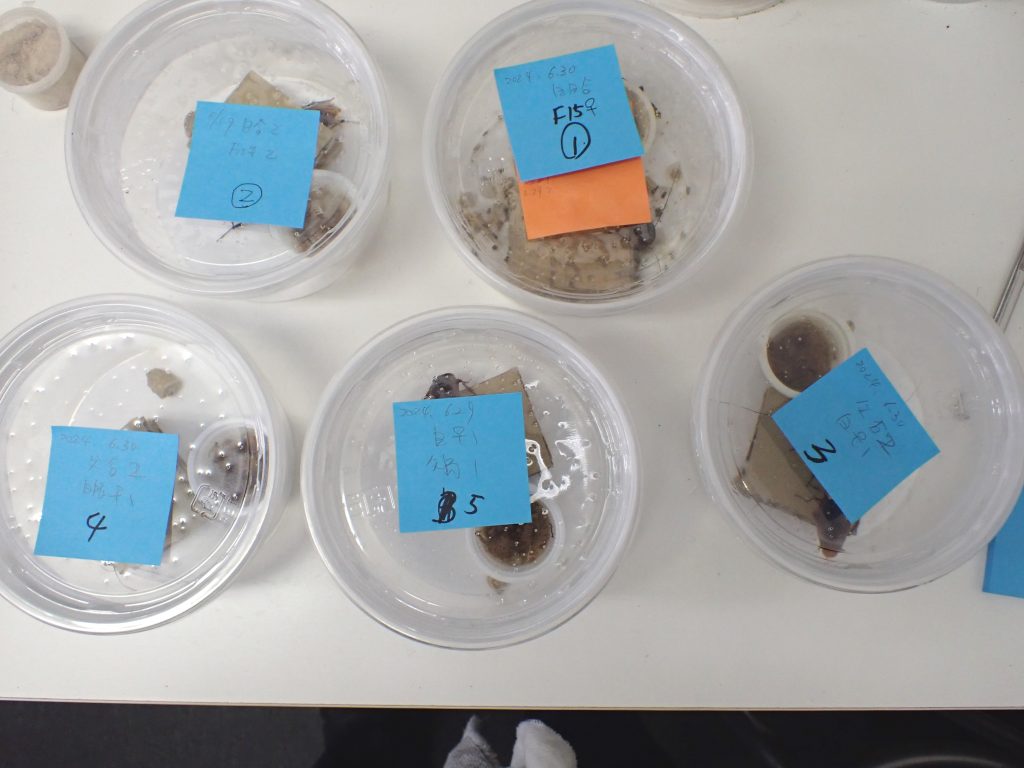

という事でいくつかペアをつくりました.

1.父島単為生殖♀の毎週産卵する優秀黒眼♀1×白眼♂2

2.父島単為生殖♀の羽化1週間未産卵♀2×白眼♂1

3.父島♂2×白眼♀1

4.父島♂2×白眼♀1

5.父島♂1×白眼♀1(♂1欠品につき)

さて卵鞘を産んでくれると希望が持てるのだが.

2024 .7.3

白眼ワモンゴキブリ終了の予感

White-eyed Periplaneta americana premonition of the end

卵鞘を産まなくなりました.

雄は元気.

雌も見た目は普通.

しかし,ケース内には破片が少しあるだけです.

悔しいですね.

系統を重んじる私としては血を混ぜたくないのですが.

どうしよう.

2024 .7.2

ダニが発生したダメな餌

Mite infested no good food

ゴキブリの餌が少ないときは当然与える量も少なくするのですが,それでも余る場合があります.

梅雨の時期は特に湿度が高いのでダニが発生しやすい出すね.

それでダニが発生した例を紹介.

白い容器の底に粉が溜まっているのが分かりますか?

それと,写真では分かりにくいですがMFの表面がモホモホしています.

底はこんな感じでケナガコナダニがうごめいています.

ツメダニも発生していると思います.

これもそこに粉状があります.

MFとコーンの接面モモフモフしています.

これもすごいですね.

ゴキブリにはすぐに影響出るわけではないですが,小型の1齢幼虫はツメダニに食べられる可能性も考えられます.

また,ダニにからまれると見た目が可哀そうです.

早めに交換してあげましょう.

2024 .7.1

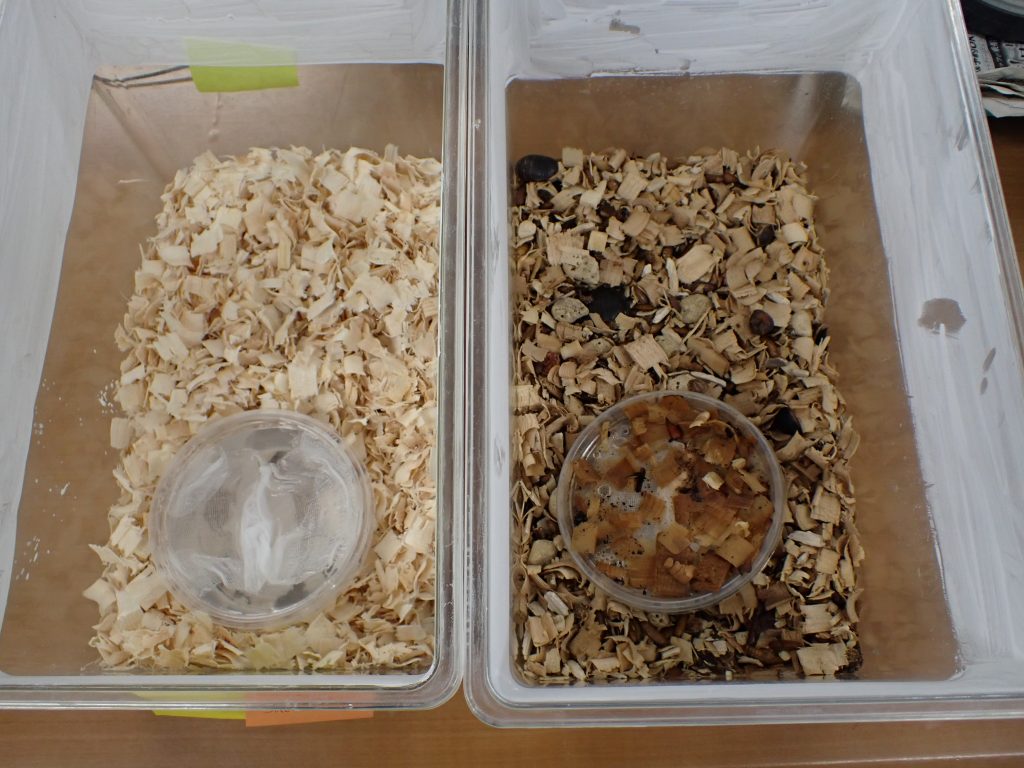

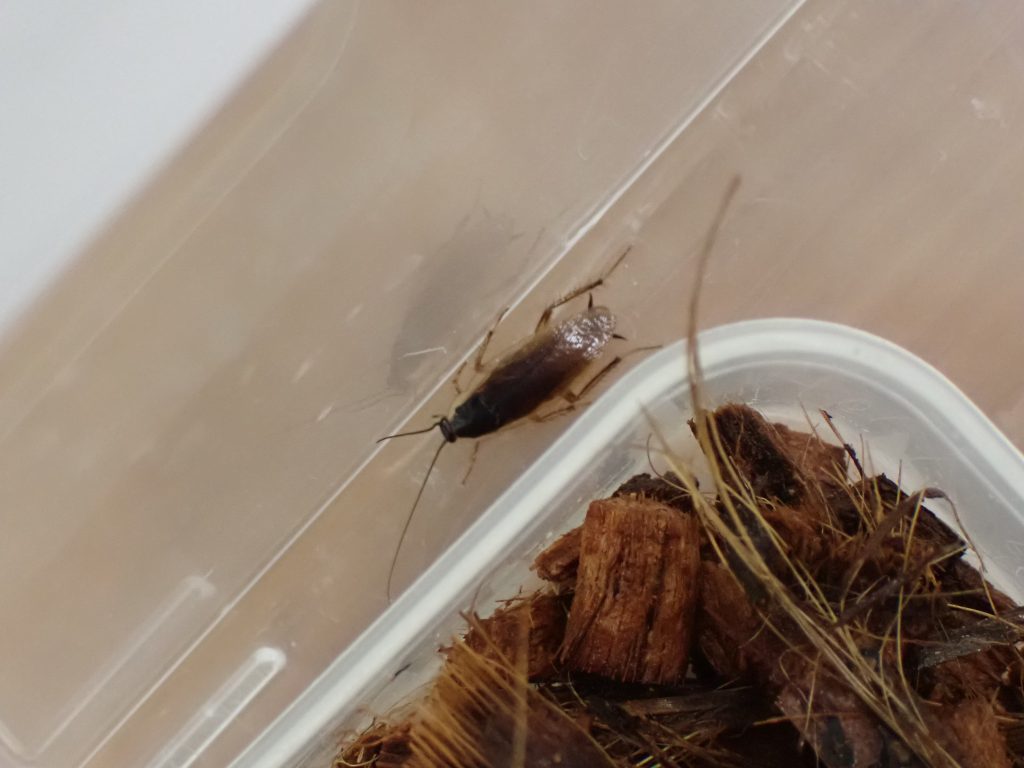

Blattella humbertiana床替え

Cleaning of the breeding case of the Blattella humbertiana

良く増えよく食べるので少し目を離すとすぐにこんな状態になってしまう.

餌皿内.

成虫と幼虫.

成虫はモリチャバネに似ているが前胸背板の黒状紋がインドっぽい.

終了.

2024 .6.28

6月の昆虫 2

Insects of Ryugasaki in June 2

早くも2024年半分終わります.

歳取るとホント速い.

で,新たに見かけた生き物紹介.

クビキリギリス?が事務所を覗いているようです.

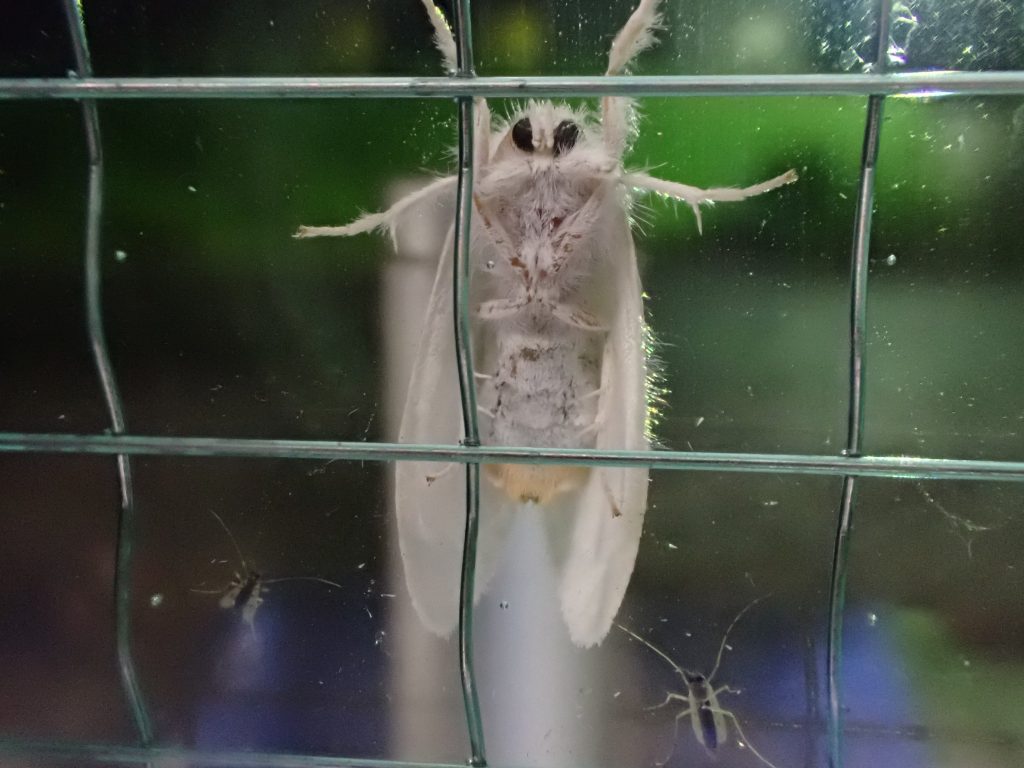

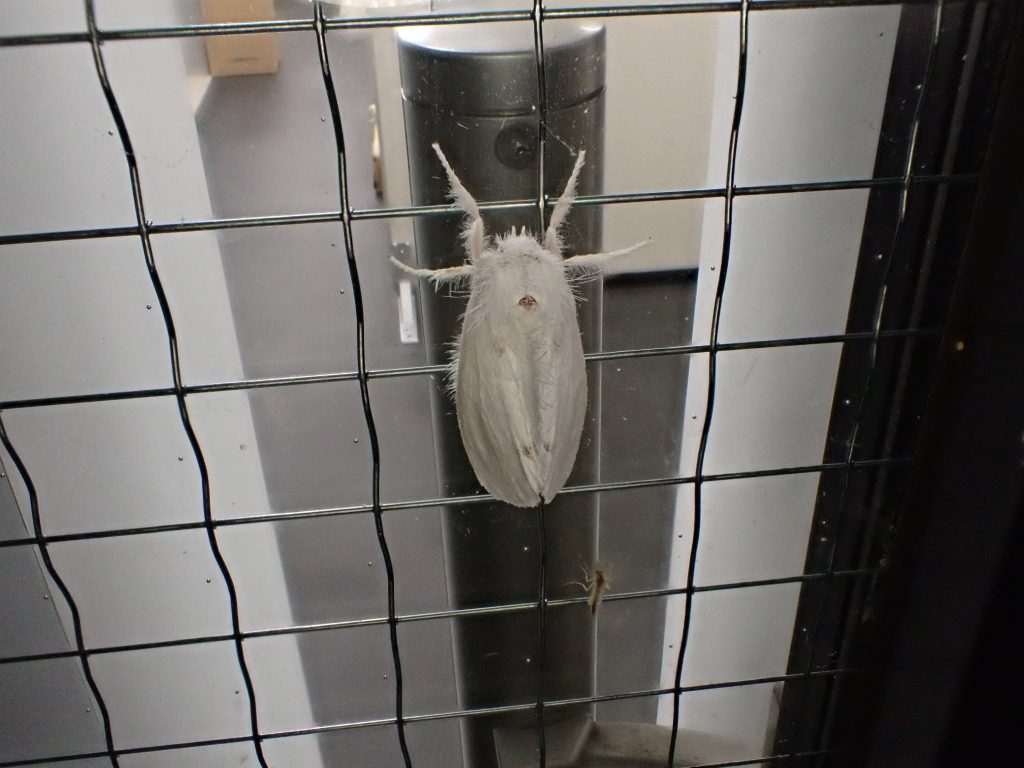

モンシロドクガ?も覗いてる.

背面.

これはこれはヤネホソバ?

蛾は分かりません.

最後の冠付きはセダカシャチホコ?

ハイイロゲンゴロウ.

アオカミキリモドキ.

ワイルド品です,害虫扱いされる昆虫がやはり嬉しいですね.

クリイロヒゲハナノミ?動きが早くて追いつかない.

隣にいるのはハンミョウの一種?

気が付かなかった.

またまた出ましたヤマトゴキブリ~.

モリチャバネ~.

そろそろ飽きてきたのでこの辺で.

2024 .6.27

ワモンゴキブリ卵鞘内

Inside a ootheca of the Periplaneta americana

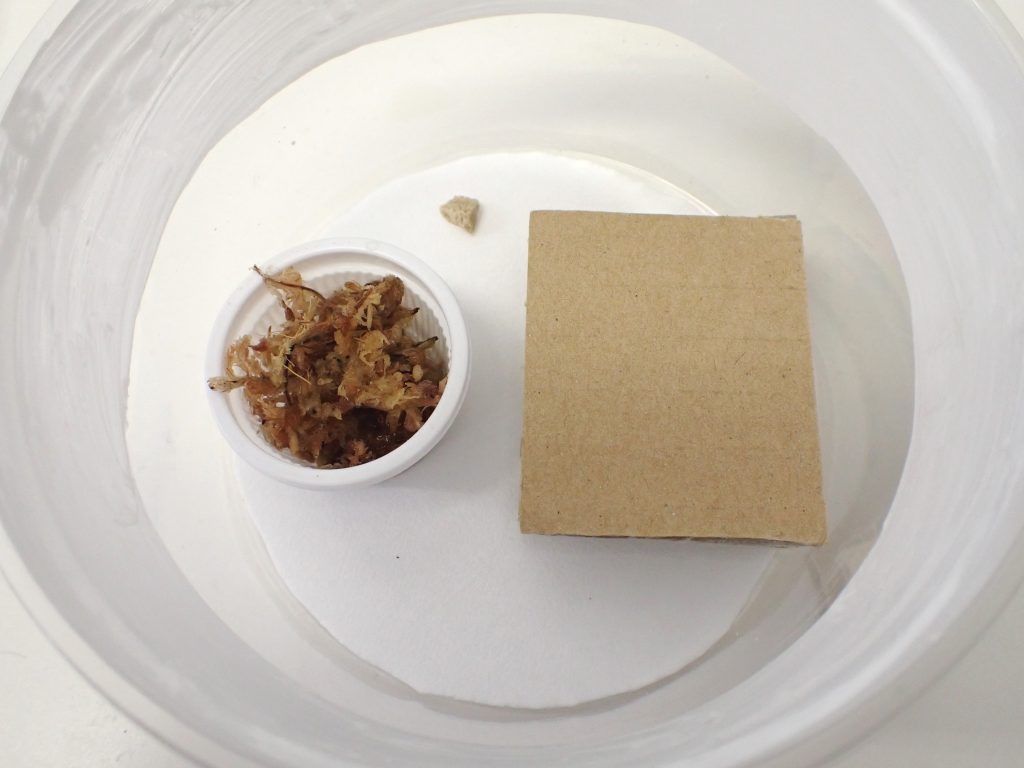

単為生殖F16の卵鞘から産まれた幼虫です.

今回は2匹だけ.

単為生殖卵鞘は孵化率かなり悪いです.

また,幼虫も弱いので湿らせたミズゴケ容器に潜り込ませます.

こうしないと1週間持ちません.

この状態で成虫まで飼育します.

では,2匹以外の卵の状態を見ましょう.

3匹目が頑張ったのですが,他の2匹と一緒に抜けること出来なかったようです.

発生が途中で止まっている?していない?卵が多いです.

こちらはいい線まで成長していた卵.

小さな顎が見えますが,動きが見られません.

卵鞘から1匹だけ出ることは見てないので,2匹が最低条件かもしれません.

2匹には頑張って成長してもらいたいです.

2024 .6.26

なないろ日和ロケ

NanairoBiyori Location

今回はハマカーン―神田さんが相手をしてくれました.

ロケ先はM川さん.

7/11にスタジオでお会いしましょう.

2024 .6.25

ミスジハエトリ

Plexippus setipes

浅草の事務所はアダンソン一色でしたが,ここは屋外クモばかりでした.

ついに,屋内性のハエトリグモ3種の内の1種,ミスジが事務種に出没.

少しずつ,日常が戻りつつあります.

やはり,環境や土地により生息種が変わるのでしょうか.

何はともあれよかったよかった.

2024 .6.24

キスジゴキブリ終了

Centrocolumna striata striata breeding ends

幼虫が全然でないので確認しました.

残っていたのは雄成虫2匹だけ.

他にはタバコシバンムシが混入.

幼虫も元気に育ってます.

タバコの影響はないと考えていますが,これはダメな飼育です.

キチンと管理します.

キチャバネゴキブリと同時期に飼育はじめたのですが,こちらだけ衰退.

増えたときにケース分けをしなかったこともありますが,スタート時の雌成虫の個体数が少ないとダメになりやすいような気がします.

むずかしい.

2024 .6.21

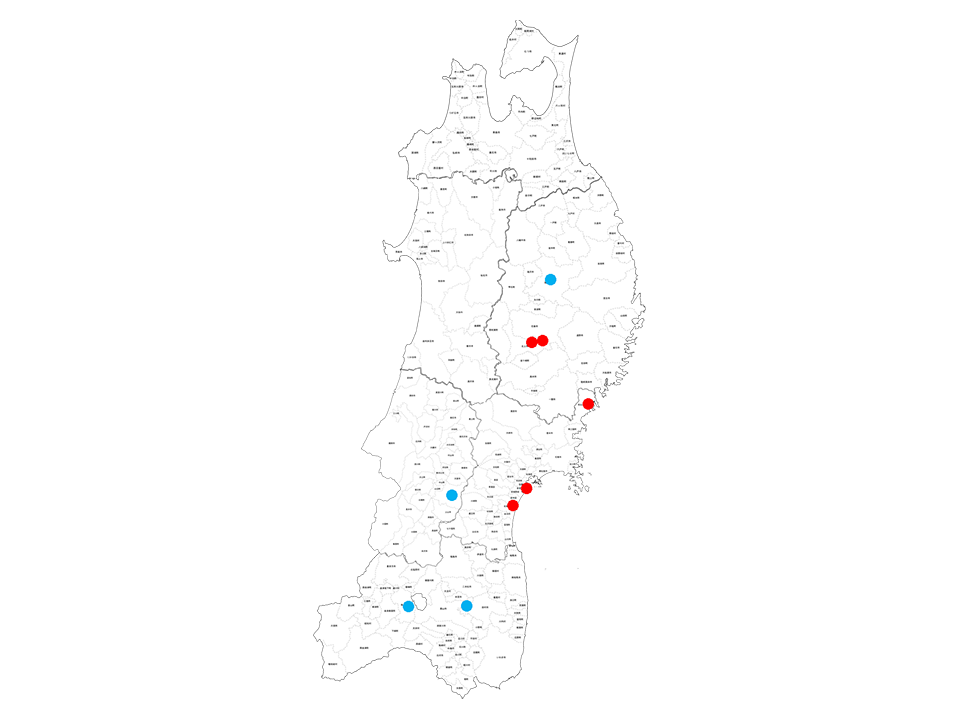

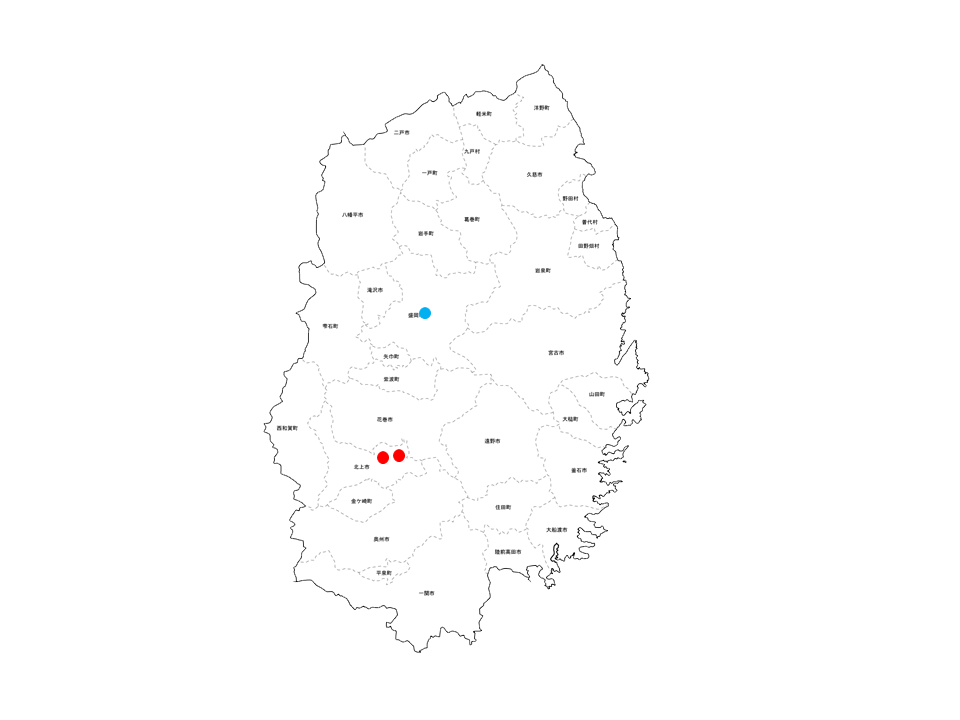

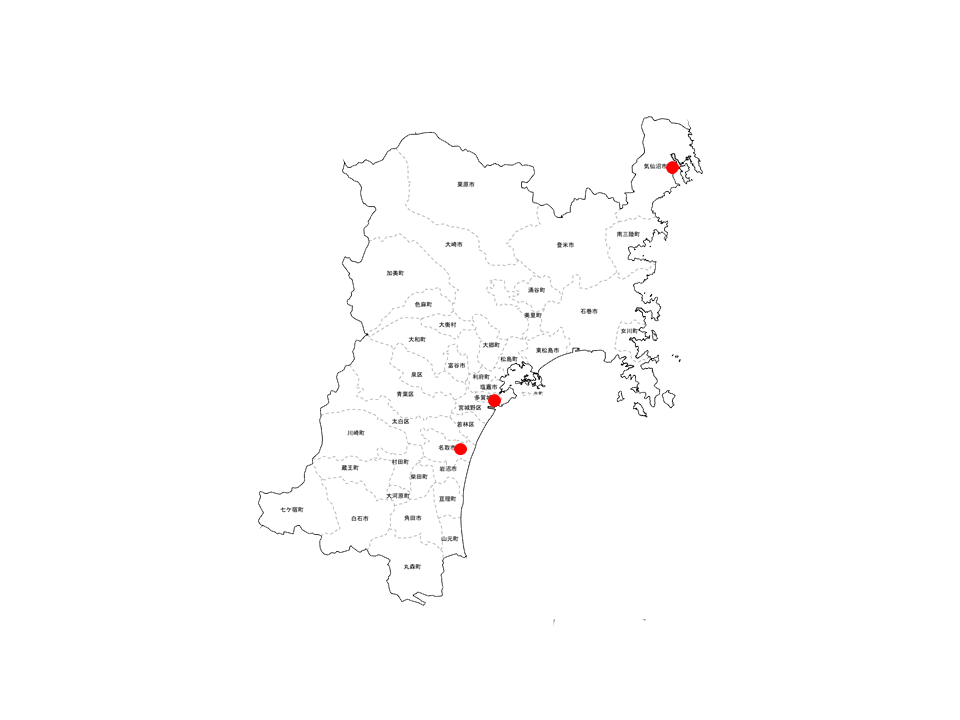

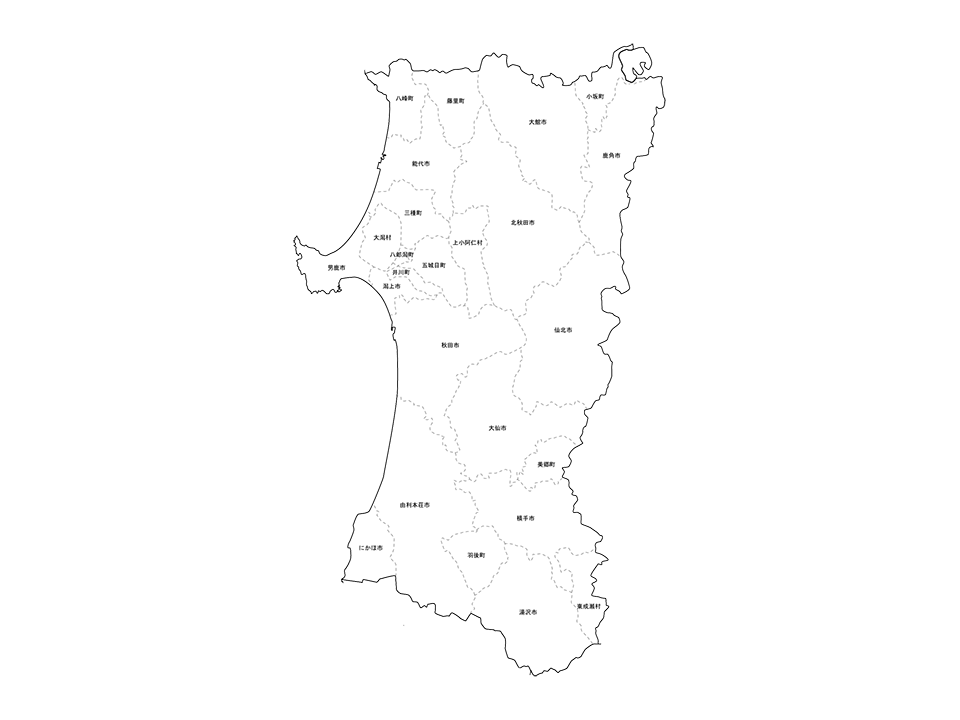

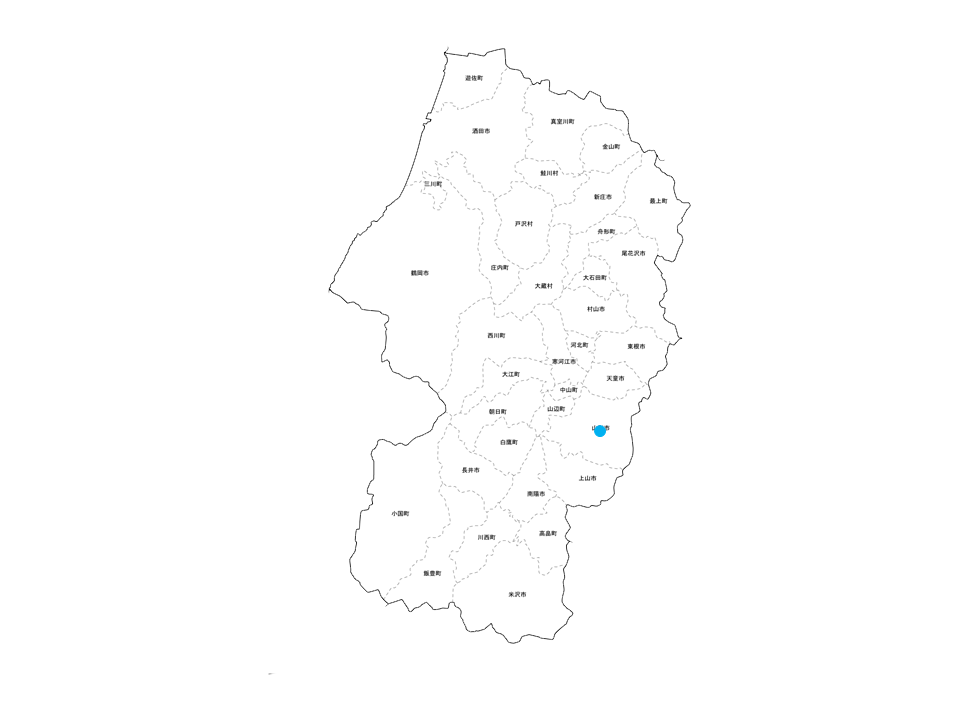

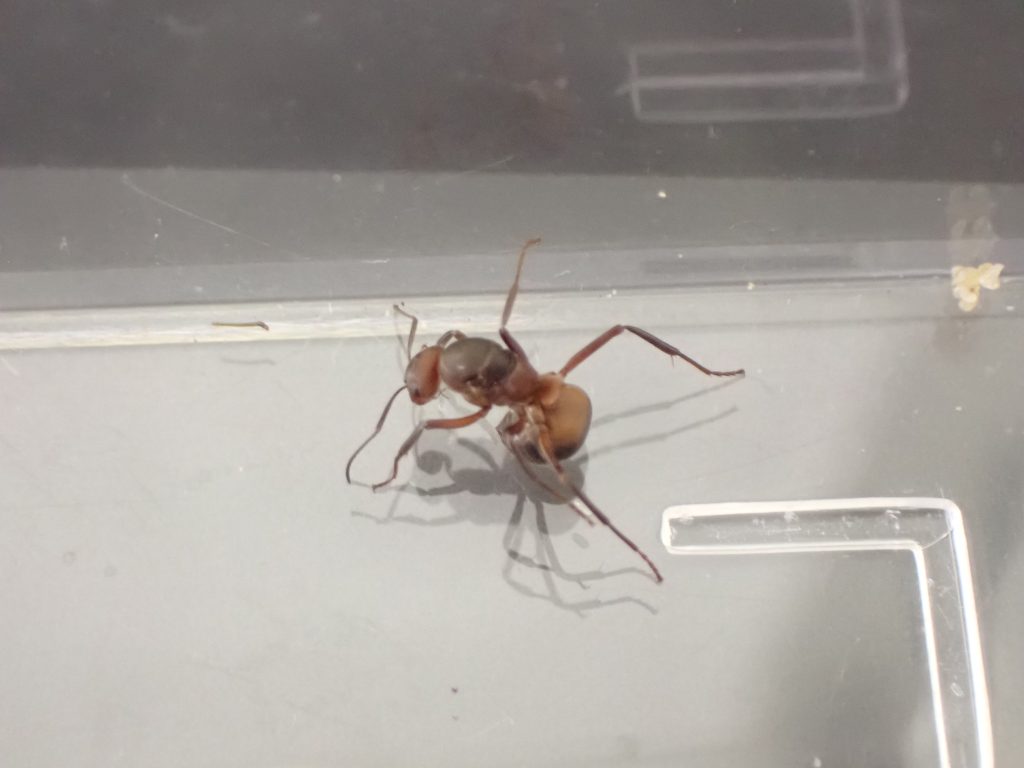

秋田からの贈り物

Present from Akita Pref.

F田君から頂きました.

ワモンワモンの個体たちです.

当初はワモンゴキブリだけの予定でしたが,

クロゴキブリ.

エゾアカヤマアリ.

ケースを触るとこのポーズでだるまさんが転んだ状態になります.

不思議.

クロオオアリ.

産卵始まってます.

容器に連結しましたがしばらくこのままでしょう.

ムネアカオオアリ.

こちらも産卵始まっておりしばらくは様子見.

ありがたいですね.

蟻は以前小型種飼育しましたが,ケース隙間から脱出したり大変でした.

大型種は変な気を使わなくても良いので楽しそうです.

2024 .6.20

ヤエヤマサソリ

Liocheles australasiae

いつから飼育しているかブログで確認したら2007年までさかのぼる事が出来た.

それから17年にもわたり単為生殖で続いていた本種だが,どうも1匹だけになってしまったようだ.

餌が多すぎ,たくさん入っていれば良いというものでもないらしい.

まだ成虫にはなっていないサイズ.

これが両性生殖おこなう種であればこれで終わり.

なんとか増えてほしいす.

2024 .6.19

サツマゴキブリ

Opisthoplatia orientalis

久しぶりにオレンジのサツマゴキブリを見ました.

雄成虫です.

時間がたつとこのようになります.

それにしてもゴキブリっぽくない虫です.

サツマコバンムシ

シロヘリサツマ

とか,いかようにでも名前つけれそうです.

2024 .6.18

6月の昆虫類

Insects of Ryugasaki in June

話題のカメムシ.

チャバネアオカメムシ.

ツヤアオカメムシ.

イラガ.

何ともうノコギリクワガタ.

カミキリ.

オオミズアオ.

こういった面では良いところ.

2024 .6.17

ヤエヤママダラの近況

Recent status of Rhabdoblatta yayeyamana

やはり,密度高すぎはダメですね.

小ぶり.

新成虫なのにボロボロ.

老齢幼虫の変死.

毎回同じようなことの繰り返しになっています.

大丈夫.

策は考えています.

今日はこれで終わり.

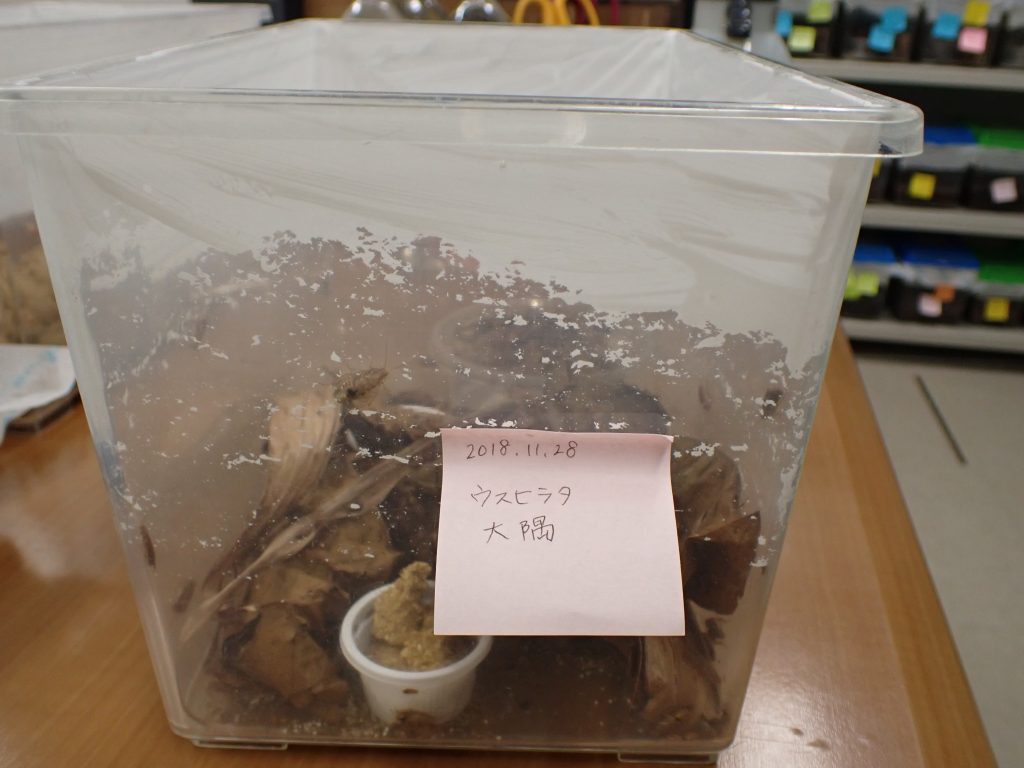

2024 .6.14

登攀防止材

Anti-climbing material

鹿児島産ウスヒラタゴキブリです.

以前もお伝えしましたがどんどん上ります.

炭カルを多めに塗ったケースでも時間とともに無くなります.

クロゴキもたまにこうなるケースがあります.

紙の蓋がいかに重要か分かると思います.

2024 .6.13

ワイルドアオダイショウ

Wild Elaphe climacophora 2

そんなにヘビがいるとは思っていませんでしたが2匹目発見.

どこにいるかわかりますか?

この場所は事務所のすぐそば.

伸びています.

色も,前回ウサギを食べていた個体に似ています.

何匹いるんでしょう.

これからが楽しみですね.

長さを測りたかったのですが,撮影で近寄ったらコンテナの下に入ってしまいました.

そこで,上の写真をもとに計測すると約120cm.

まだデカくなりそうな個体です.

2024 .6.12

ヒメクロゴキブリ完全入れ替え

Replacing all Breeding materials of Sorineuchora nigra

今まで,産卵床や餌置き場はそのままで床替えしていましたが,2ケージあるうちの一つを完全入れ替えしました.

餌皿兼シェルター.

その側面.

中身.

卵鞘が詰め込まれています.

新旧分かりません.

本種は,人を人と思っていないようで,どんどん上ってきます.

終了です.

こちらが軌道に乗ったら,もう一つも大掃除します.

2024 .6.11

ヤマトゴキブリ出現

Found a Periplaneta japonica

最近の日課は夜の街灯巡り.

毎回何かに出会える.

今日は,ヤマトゴキブリでした.

やはり街灯の下とは言え夜間は注意しないと見落とすところです.

最初はクロゴキブリかと思いましたが場所を考えればヤマトが多い雰囲気です.

一日の締めくくりとしてはまずまずというか最高の収穫です.

2024 .6.10

フタホシモリゴキブリ床替え

Cleaning of the breeding case of the Sigmella schenklingi

長らくしていませんでした.

ヤシガラタッパーは一度使うと中に初齢幼虫や卵鞘が紛れ込み全捨てがし難い.

なので,どうしても新タッパーにもてんこ盛りとなってします.

タッパーの底にはこのように虫体や卵鞘が残っています.

がんがん増える種はポイするのですが,本種はがんがんではないので出来る限り拾います.

終了.