ゴキブログ一覧

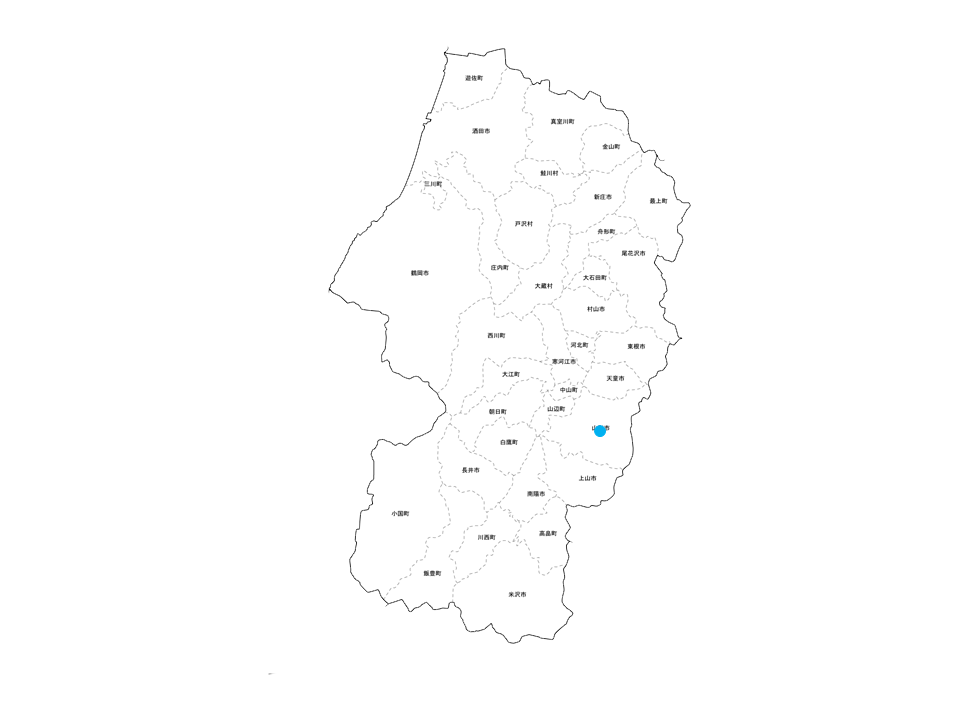

2010 .9.24

目黒寄生虫館 ゴキブリ展

目黒寄生虫館で開催されている「ゴキブリ展」も残すところ後2日.

私も,一般としては訪問していなかったので,本日行ってきました.

平日にもかかわらず来館者が結構いてびっくり.

皆様のおかげで無事終了する事ができそうです.

聞いたところでは,県外からも多数おいで頂いたそうで,大変感謝しています.

と言う訳でK谷氏に記念撮影をしてもらいました.

近隣の方で,まだ行ってない人は是非週末においで下さい.

ちなみに,指をさしている写真の「手」の持ち主は私です.

2010 .9.22

Deropeltis erythrocephala 卵鞘2

卵鞘孵化が始まったのだが,死骸に付くダニが発生した事と,ひ弱?な1齢幼虫がまとまって落ちていたので床換えを行うこととした.

卵鞘を産み付ける場所はヤシガラカップに集中して行われていた.

相変わらずはサイズバラバラ.

これはダメだろうと思われる異常な卵鞘を割ってみると,意外や意外.

茶色い未分化の卵に混ざり,眼が出来ている卵もあり,外見でダメ卵判断が出来無い事がわかった.

2010 .9.21

コワモンゴキブリ 飼育

チャバネゴキブリやワモンゴキブリと同様の仕様.

給餌・餌水に関しては常時摂れるようにしているが,これだけ増えると1週間程度切れても適当に補給するようで問題ない.

ダンボールのシェルターはチャバネの5mm幅ではなく10mm幅が使い易い.

掃除前なので少々汚い.

2010 .9.17

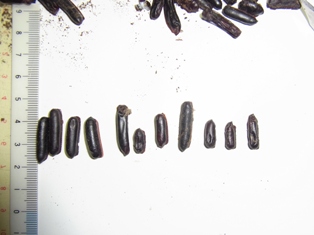

ネズミトゲダニとヒメトゲダニ

ネズミ類の外部に寄生しているダニ2種.

大きい方がネズミトゲダニ Laelaps echidninus.

小さい方がヒメトゲダニ Laelaps nuttalli.

ネズミトゲダニは体長1mm内外(♀成虫)とダニとしては大きく,肉眼でも動いているのが見ることが出来る.

ヒメトゲダニも0.6mm内外と比較的大きい.

2種の成虫をこの様に並べて比較すれば一目瞭然だが,1匹しかない場合は腹面の生殖腹板と肛板の形態が分かりやすい.

若虫はややこしいのでこの場ではパス.

2010 .9.16

メクラヘビによるイエシロアリ駆除効果

約3週間前の状態.

今日の状態.

見た目は全滅.

その側にメクラヘビ(緑←)がいる.

2年物の巣なので,女王は結構大きくなっているはず.

メクラヘビの口には入らないと思うが,職蟻がいなくなれば当然滅ぶであろう.

2010 .9.15

ムカデ 親子

何匹いるのでしょう.

今まで孵化した事はあったが,いつの間にか消滅している事が多かった.

青い龍のように見える.

現在はショウジョウバエを良く食べている.

2010 .9.14

ツチゴキブリ,サツマツチゴキブリ幼虫比較

サツマツチゴキブリ 中齢幼虫.

ツチゴキブリ 中齢幼虫.

サツマツチは胸背下縁に沿って黒粒が入り,ラインのように見える.

ツチは単茶色で「ぼやー」とした雰囲気.

2010 .9.10

チャバネゴキブリ 無紋

正解はチャバネゴキブリでした.

雌雄.

チャバネゴキブリの特徴として,前胸背板に黒紋が入るのだが,この系統は消失した個体群.

2010 .9.9

このゴキブリは何?

♂成虫.

幼虫.

正解は明日.

2010 .9.8

コマダラゴキブリの飼育

マダラゴキブリ類の飼育は,幼虫時期は湿った環境を好む為,汚れやすく少し放置すると,一気にコンディションが悪くなる.

落ち葉を比較的良く食べるので多めに入れて,固型飼料と昆虫ゼリーを与える.

私の場合は,水容器を必ず入れるので,昆虫ゼリーはあまり使わないが,マダラゴキブリ類は繁殖前期に良く与える.

2010 .9.7

Blaberus giganteus 前胸背変異

ブラベルス属は,沢山飼育しているが,このような黒班が出るパターンははじめて見た.

中々カッコウが良い.

出現率は5%ほどだろうか.

少ないうちは見かけなかったが,増えてくるにしたがい,出現してきた.

2010 .9.6

イエゴキブリ 重ね産卵

ゴキブリが産卵する際,適した場所があるとそこに重ね産みする傾向にある.

しかし,これだけ積まれると下の卵鞘は孵化できるのだろうか.

それにしても良くよく生む.

2010 .9.3

Henschoutedenia flexivitta 飼育

外見はNauphoeta cinerea に良く似ている.

飼育に関しても同じ.

乾燥,絶食に強く,卵胎生でよく増える.

2010 .9.2

メクラヘビの食欲

少し数が減っているような気がする.

ヘビの食欲とシロアリの繁殖スピードのバランスが取れるとこのまま両種飼育できるのだが.

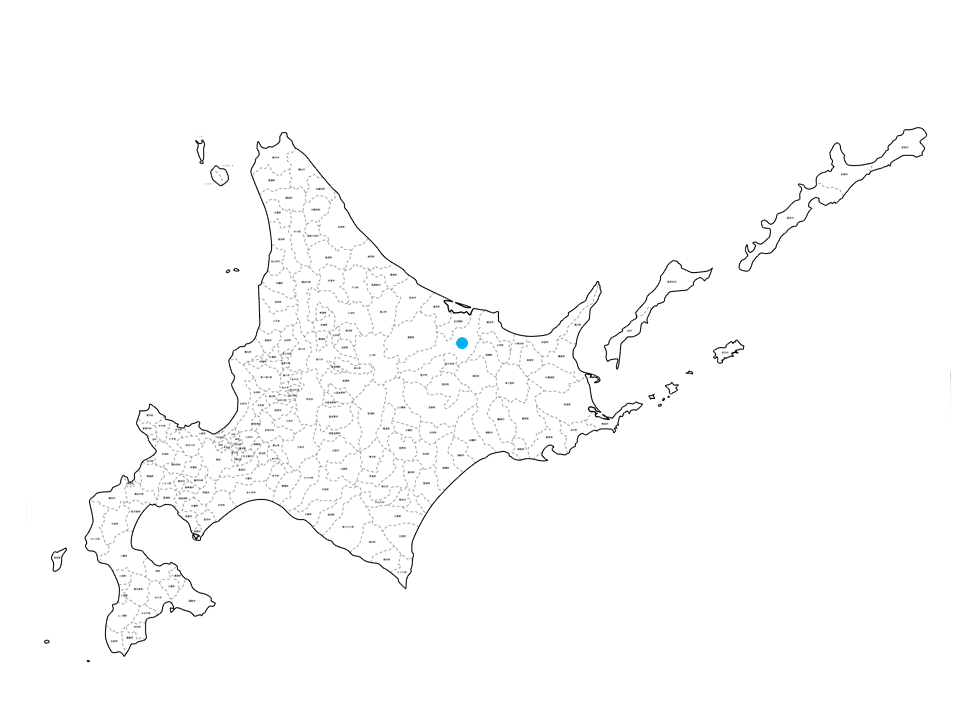

2010 .9.1

ムカデの仔

7月末に産卵したムカデの卵が孵化していた.

これはタイワンオオムカデと呼ばれる種.

シェルターをどけたらぞろぞろ出てきた.

水をかけるとクモの仔を散らすように走り出す.

餌も入れたのだがそれどころではないようで,懸命に水を飲んでいる.

抱卵していると思い水も与えていなかったので,危うく全滅させるところだったようだ.

綺麗な体色である.

2010 .8.31

モモタマナとクロゴキ

剪定済みのモモタマナ.

床に置いて目を放した隙にクロゴキが水を飲みに出てきたようだ.

この写真どこかで見たと思ったら,ポプラ社から出ている,海野和男/写真の「ゴキブリ」の表紙の写真に良く似ている.

クロゴキと言えど背景は自然が似合う.

2010 .8.30

オオメコバネジョウカイ ?

夏に実家に帰った際,山で捕まえた謎の虫がやっとわかった?

キベリコバネジョウカイ

ニセキベリコバネジョウカイ

クロズコバネジョウカイ

と接戦の末本種となった.

決め手は大きな複眼.

それと黒色の前胸背.

間違っていたら教えてください.

2010 .8.27

ヒメチャバネゴキブリ 飼育

モリチャバネゴキブリと同様のセット.

乾燥にも比較的強く,モリチャバネより容易.

2010 .8.26

Gromphadorhina oblongonota 脱皮

前胸背中央より割れ始める.

前・中・後胸が出てくるまでは意外と早い.

もう一息.

しかし,この後全体が抜けるまで時間がかかる.

脱皮が始まって約30分後.

脱皮直後は真っ白だが何箇所か黒い箇所がある.

まずは良くご存知の複眼.

本種は他にも脛節の棘と爪.

そして,たぶん転節.

ちなみにこの個体は♀.

2010 .8.25

カンザイシロアリ

今年に入り採集したカンザイシロアリ.

コロニーは特別大きく無いはずだが,羽アリが出ていた.

餌はセントリコンシステムのデバイス.

これをホチキスで丸く組んで入れてある.

被害材からコロニーを割り出し,デバイスの周りに撒いておいたら上手く食い入ってくれた.

普通,イエシロアリ・ヤマトシロアリも春から初夏にかけて羽アリを飛ばすが,

カンザイシロアリは気候がよければ一年を通して発生するといわれる.

カンザイシロアリの羽アリは頭部も含め体色が茶褐色で,羽が濃褐色なのが特徴.

カンザイとは言え,水は必要なようで,定期的に切り吹いてやると調子良さそうである.

2010 .8.24

イエシロアリ 対 ブラーミニメクラヘビ

昨年の6月に採集したペアがコロニーを大きくしていた.

こんなになっているとは,全く気が付かなかった.

なぜ気が付いたかと言うと,メクラヘビがヤマトシロアリタッパー内を食い尽くしたので,たぶんそれほど殖えていないであろう,このタッパーにメクラヘビを投入した.

その直後に気が付いた.

こんなに綺麗に観察できる状態であれば,投入しなかったのに・・.

はたして,メクラヘビの食欲と,イエシロアリの繁殖とどちらが勝るか?

たぶん,食欲だと思うが・・.

2010 .8.23

標本を食った犯人

標本はケースに入れたが,何を食われるか分からないので,トラップを被害のあった現場を中心に20個ほど設置した.

被害箇所近辺 1.

被害箇所近辺 2.

数日後,「被害箇所近辺 1.」でクロゴキブリ♂成虫捕獲.

こいつが犯人だろうか?

少し離れたトラップには卵鞘のみが産み落とされていた.

どうやって産んだのか?

まだ♀成虫がいる事だけはハッキリしている.

他にも,離れた場所で幼虫が捕まった.

結構いるのだろう.

2010 .8.20

サツマゴキブリ飼育

本種も飼育は比較的容易である.

野外での生息環境は水分の多い環境が多いようだが,私の個体群は,写真のようなマット無しで飼育が可能である.

特別なシェルターとして,木の皮を2枚ほど入れている.

餌は固型飼料のみ.

2010 .8.19

ワモンゴキブリ飼育

ワモンゴキブリなどの国産Periplaneta属は飼育が簡単である.

少数の採集個体から飼育を始めると,初めはゆっくり,F1が卵を産み始めると爆発的に増える.

そうすると餌と水の消費が増え,手間がかかりだす.

冬の温度管理だけ気をつければ飼育できる.

2010 .8.18

最後の卵鞘 孵化

Archiblatta hoevenii F1が最後に産んだ卵鞘が孵化した.

今度は16匹とW卵鞘とほぼ同数の孵化数であった.

2010 .8.17

ゴキブリの害

机の上には色んな物が並んでいる.

継続中の仕事の材料や同定前の検体など.

あるとき,標本に丸く奇妙な穴が開いていた.

誰かのいたずらかと思ったが,こんな手の込んだ事は出来ない.

もしや,クロゴキかと考えていたら,今度はゴキブリがやられた.

見事に同じ手口である.

おそらくクロゴキ.

ゴキブリを駆除するか,標本を放置しないようにするか.

とりあえず後者で対応する事にした.

それにしても,悔しい.

2010 .8.16

カシノシマメイガ発生源

以前,飼育室内に発生しているとお知らせしたが,ついに発生源を発見.

こちら.

Blaptica dubia のケージを開けると2匹飛び出した.

いつの間に侵入したのか不明であるが,ゴキブリの飼育マット内に発生するのは,本種とガイマイゴミムシダマシぐらいであろう.

あの適度な湿度が良いのであろうか.

2010 .8.13

アゲハモドキ

Epicopeia hainesii.

仕事で多摩動物公園に行ってきた.

園内のアジサイの葉の上に止まっていた.

実は,今まで一度も実物を見たことが無く,こんなに小さいとは思っても見なかった.

綺麗な昆虫である.

ここは昆虫が好きな人であれば,一度は行った事があると思う.

園内には,ゴキブリが常設展示されており,展示の仕方は勉強になる.

他にもハキリアリやグローワームといったホタルのように光るハエの幼虫などを見ることが出来る.

グローワームは現在繁殖が軌道に乗り,以前にもまして多数の幼虫(光)を見ることが出来るようになったとの事.

是非一度いかれてはどうだろう.

2010 .8.12

かぼちゃの嗜好性

ゴキブリの実験材料に「かぼちゃ」をもらった.

余ったので,大型種のケージに入れて見た.

Archimandrita tesselata.

よく食べてくれる.

数時間後見ると,潜って食べている.

野外でも様々な果実を食べているのであろう.

大型種なだけにかぼちゃが良く似合う.

Blaberus giganteus .

Aeluropoda insignis.

Princisia vanwaerebeki.

Gromphadorhina oblongonota.

どの種も,皮まで残さず無くなっていた.

家庭から出る生ゴミも少量であれば処理してくれそうだ.

ただし,一つ気になった事は,種によって糞が黄色くなり,人の糞の様相を呈することが分かった.

2010 .8.11

殺戮ダニからの生き残りたち 最終章

脱皮したようである.

顔面のおびただしいダニは消えうせている.

しかし,数匹残っているのでピンセットで排除した.

脱皮殻には移動しそこねたか,まだ張り付いているダニもいる.

脱皮殻内を見ると,死骸を食べるタイプのダニがうごめいている.

全部廃棄.

この個体が無事産仔すれば復活する事になる.