ゴキブログ一覧

2010 .11.9

オオモリゴキブリ 孵化

今年のインセクトフェアで購入したオオモリゴキブリ卵鞘.

9/23に購入したので採集はおそらく20日前後?

この時採集者のS田さんになぜ卵鞘だけなのか聞くのを忘れたが,同定できていることから,卵鞘付き雌成虫を採集後,輸送中に親が死亡か産下したと推測.

27℃保管をしていたので孵化まで40日前後を見ていたが,

まあ予定通り10/29に孵化.

以前飼育していた際,産下された卵鞘は,曲がったものが多かったが,これは真っ直ぐ.

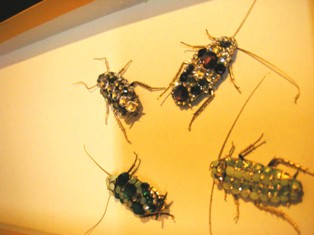

孵化後約1週間後の幼虫.

まだ白い.

大抵の1齢幼虫は孵化後1日以内で茶褐色の目立たない色に変わるのだが,本種はまだ白い.

2齢に加齢しないと色付かないのか.

しばらく様子を楽しむこととする.

2010 .11.8

ヨロイモグラゴキブリ 餌

主食はユーカリの葉だと思う.

しかし,入れておくと食べるので,他にニンジンや固形飼料を与えている.

固形飼料はユーカリには含まれない栄養も含まれているので,吸収されるかは別にして,ハイカロリー栄養食だと考えている.

床材は国産広葉樹の腐葉土とクヌギ粉砕材なので,こちらも食べていると思う.

何を最も食べているかは調べていない.

たぶん4年目の個体.

両方とも♀なのだが,成虫になるまでまだ時間がかかりそうである.

久しぶりに固形飼料入れてみる.

こんな感じで食べている.

2010 .11.5

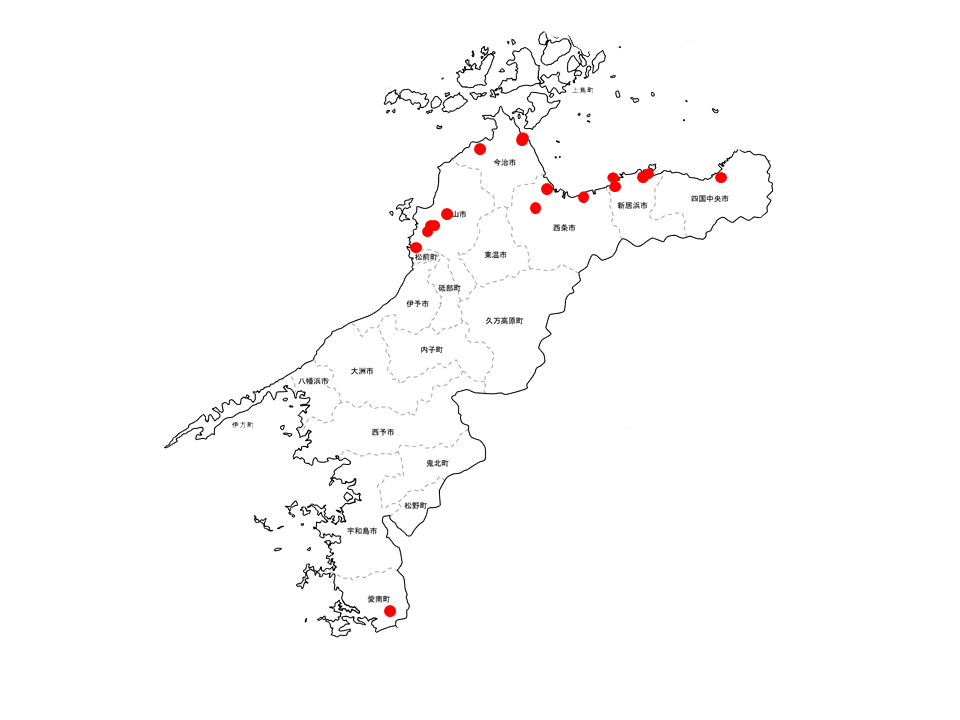

モリチャバネゴキブリ in 愛媛

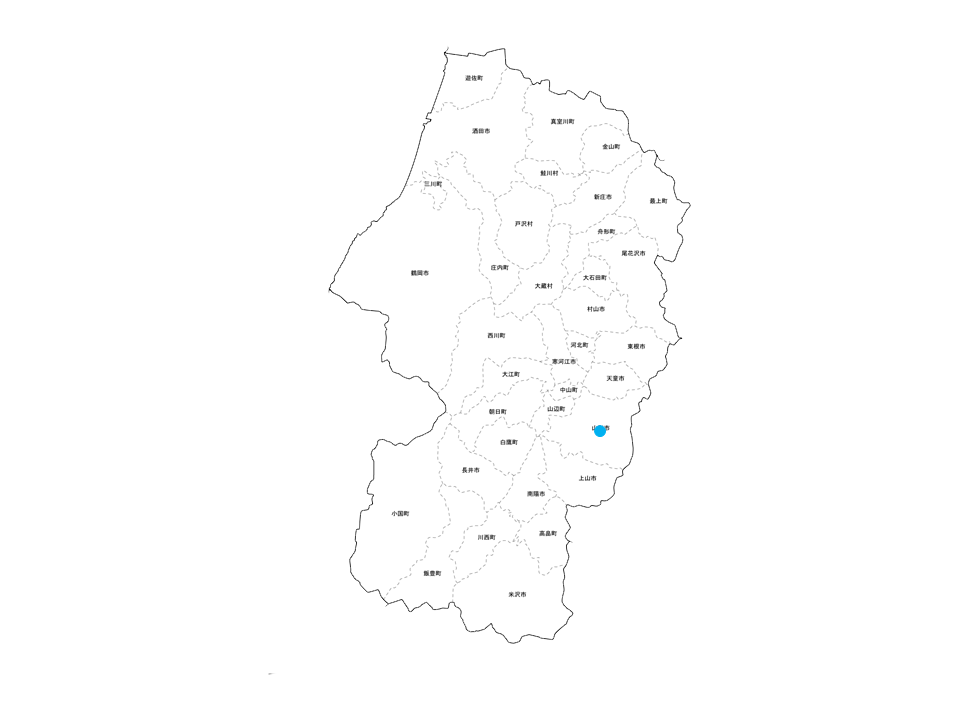

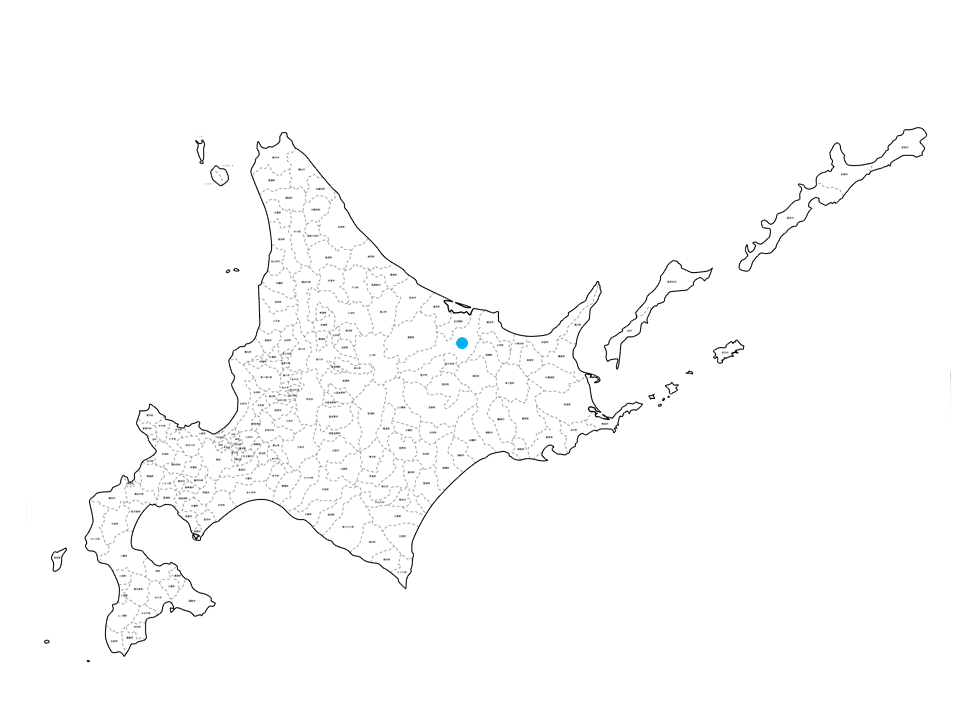

11/4,5日と松山市内で第26回 日本ペストロジー学会が開催され,私も参加してきました.

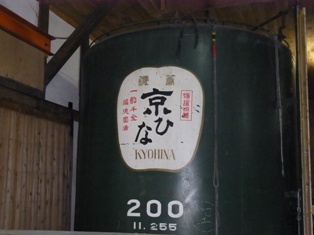

前日の3日から愛媛に入り,前夜祭とばかりに地元の蔵元に.

京ひなブランドで出来上がる酒は昔ながらの製法だそうで,普段は見学も受け付けていないそうで,特別に見学させてもらいました.

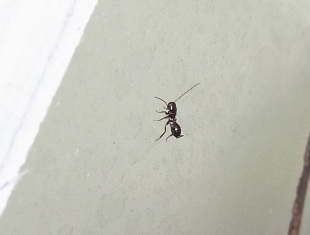

が,一緒に来ている人間には一部変な人もおり,早速虫探し.

麹室前で虫の番をしていたアシダカグモ♂.

これでは我々PCOの出番は無さそうである.

試飲の前に庭を探すとモリチャバネ幼虫が.

採集していたら,若お上の娘が集まってきて一緒に探してくれた.

さすが松山の子供はのびのびと育っている.

6匹ほど採集して終了.

酒六酒造の皆さん,いろいろありがとうございました.

その後,会場のある道後温泉に移動し発表やら,総会やら忙しい2日間でした.

宿泊したホテルの目の前にあった道後温泉本館.

大ヒットした映画「千と千尋の神隠し」の舞台となった「油屋」のモデルになったことでも有名.

害虫道を目指している皆さん.

本学会は変な虫屋が集まります.

入会してみてはいかがでしょう.

2010 .11.4

ウルシゴキブリ飼育

屋外種,ウルシゴキブリ.

しかし,その飼育は簡易で他のゴキブリ属と同様に飼育できる.

餌は固形飼料のみ.

野外種なので,床材や天然素材のシェルターを入れてもいいが,管理が大変になるのと,それがゴキブリのために快適かは別のような気がする.

2010 .11.2

インド産 Blattella sp.

モリチャバネより前胸背の黒紋が太く,一見して別種と区別できる.

幼虫はさらに特徴があり,黒色の背面中央に1本の白い線状ラインが入る.

これも野外種だけあって良く飛ぶ.

大きさはモリチャバネと大差ない.

インドの林床であれば,高率で発見できる.

2010 .11.1

トビイロゴキブリ飼育

ゴキブリ科の他種同様,飼育しやすい.

飼育方法も同じ.

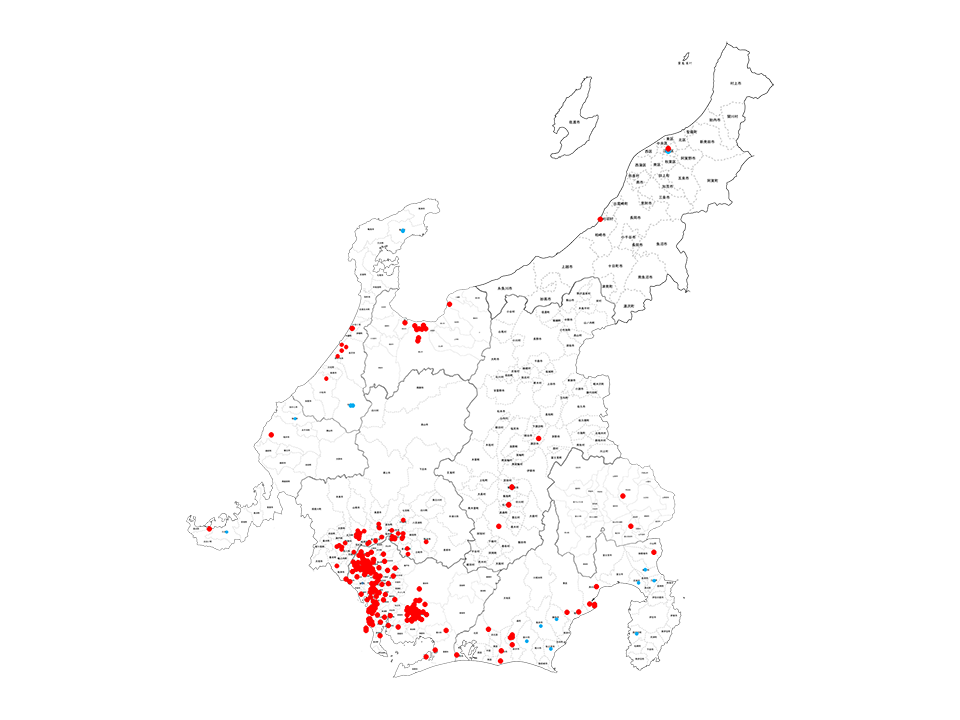

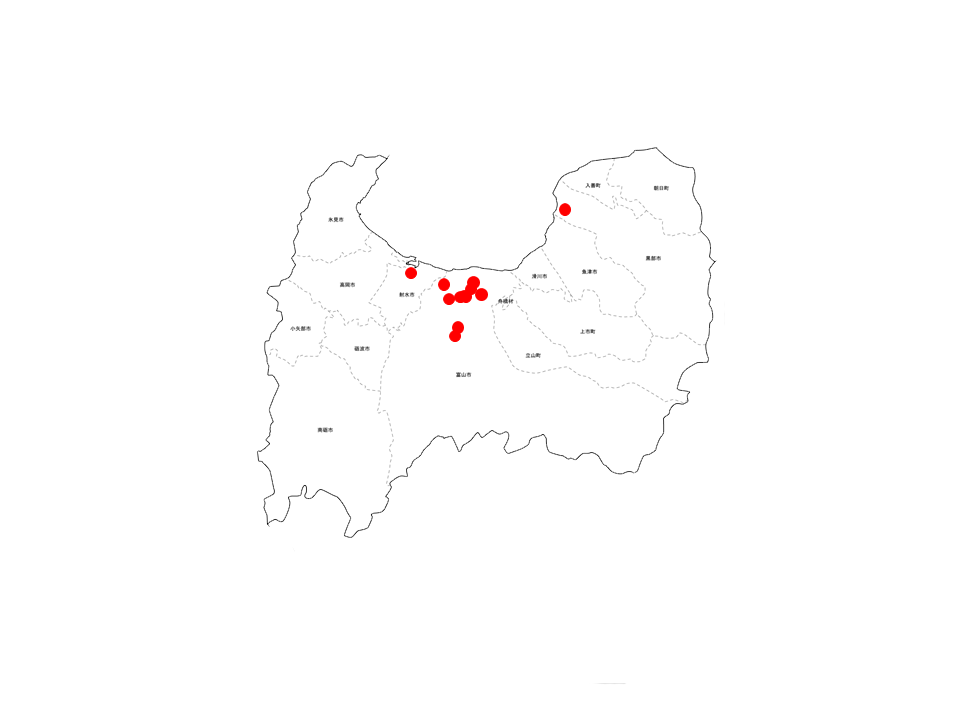

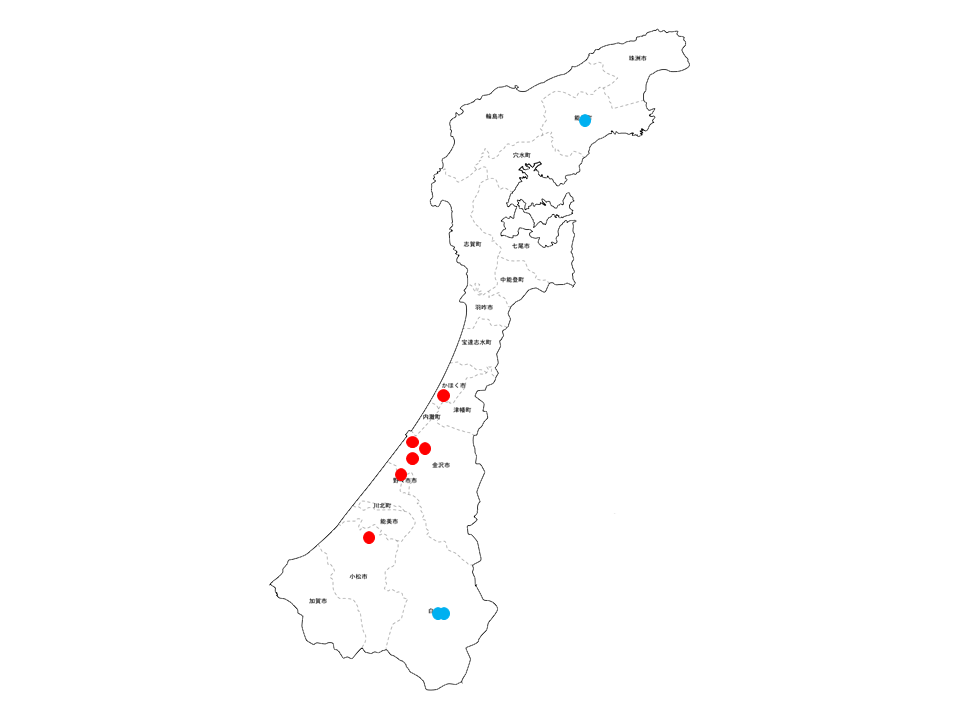

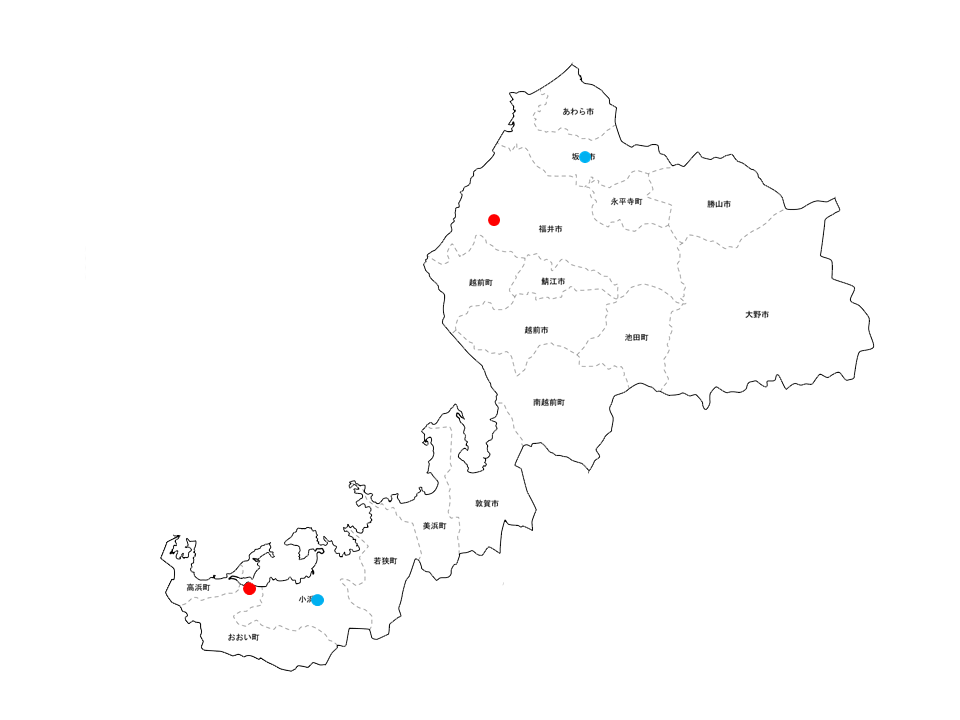

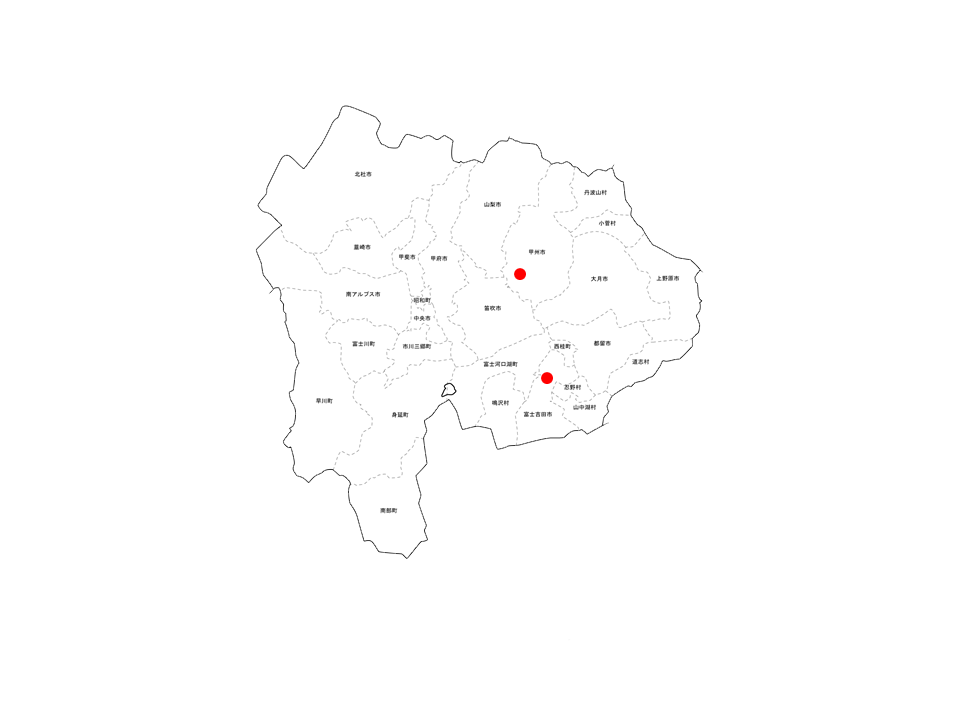

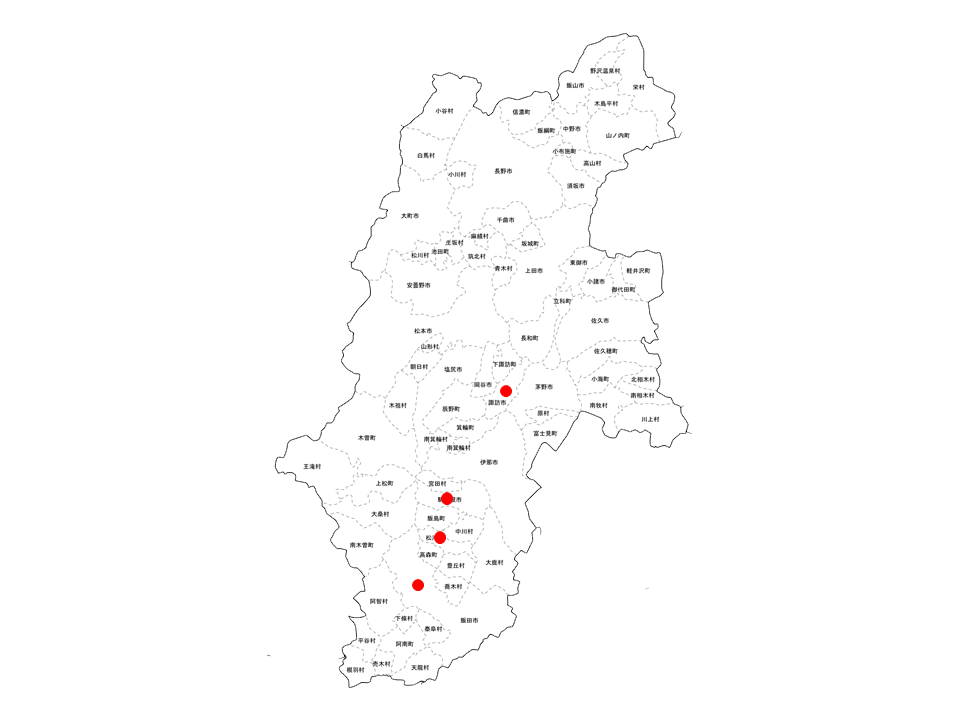

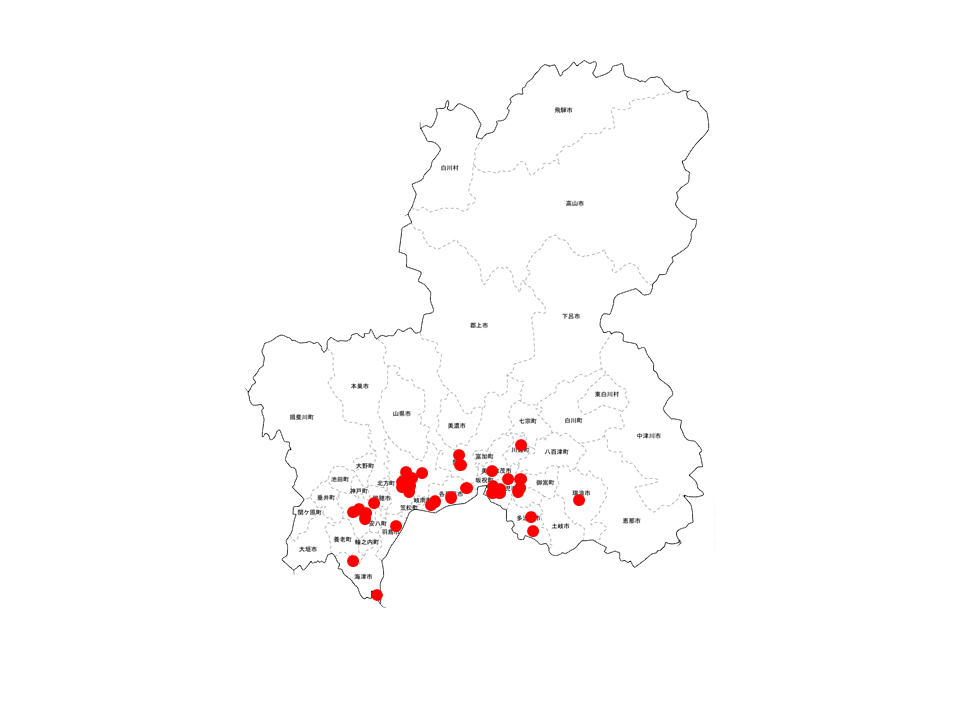

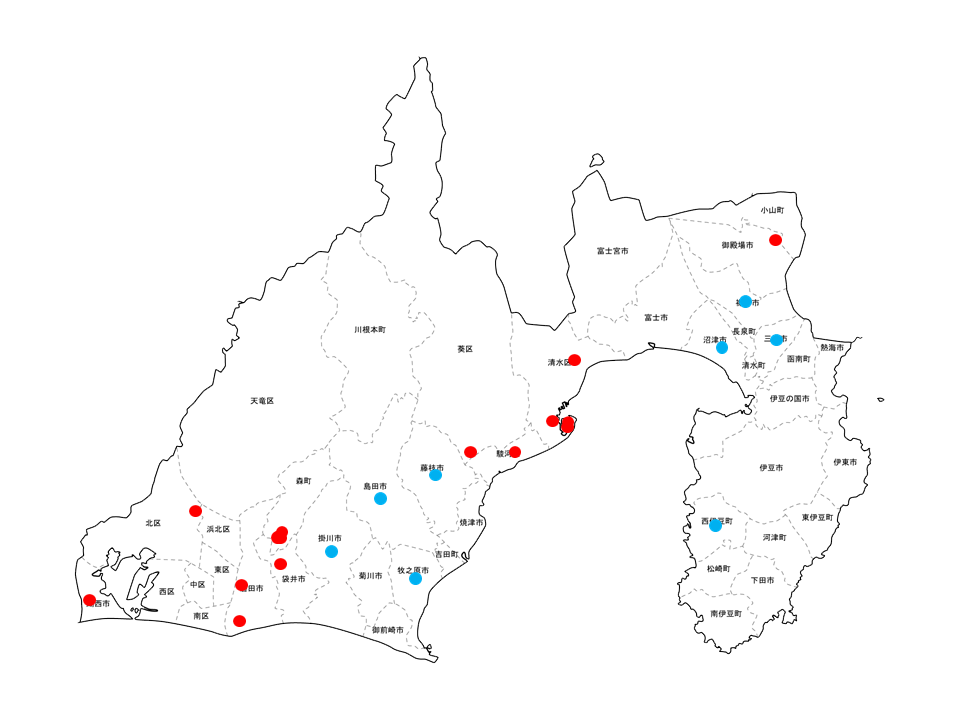

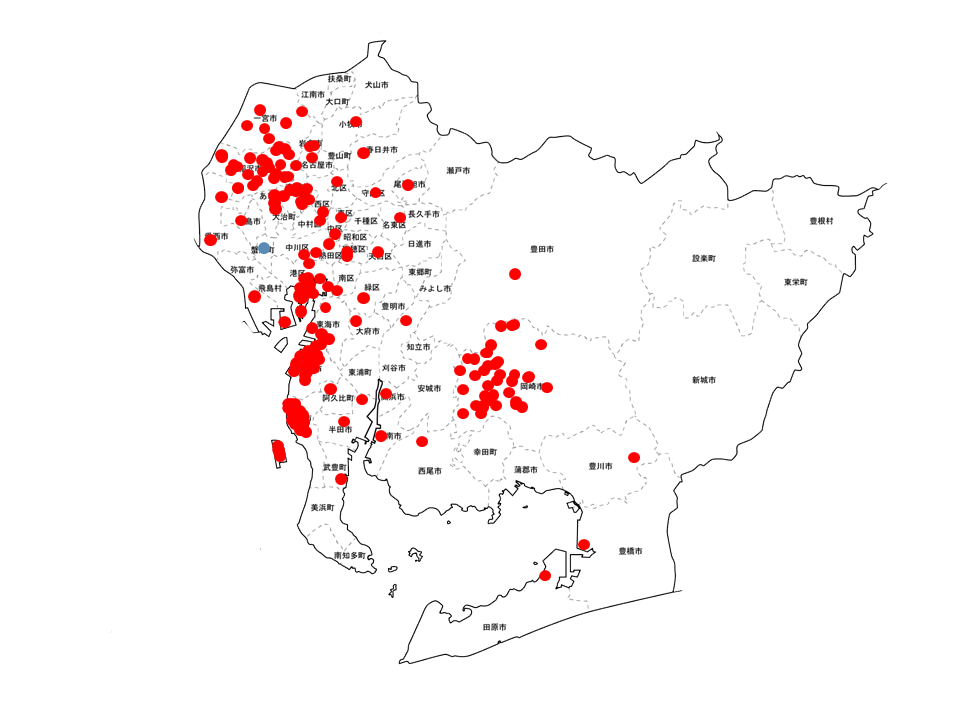

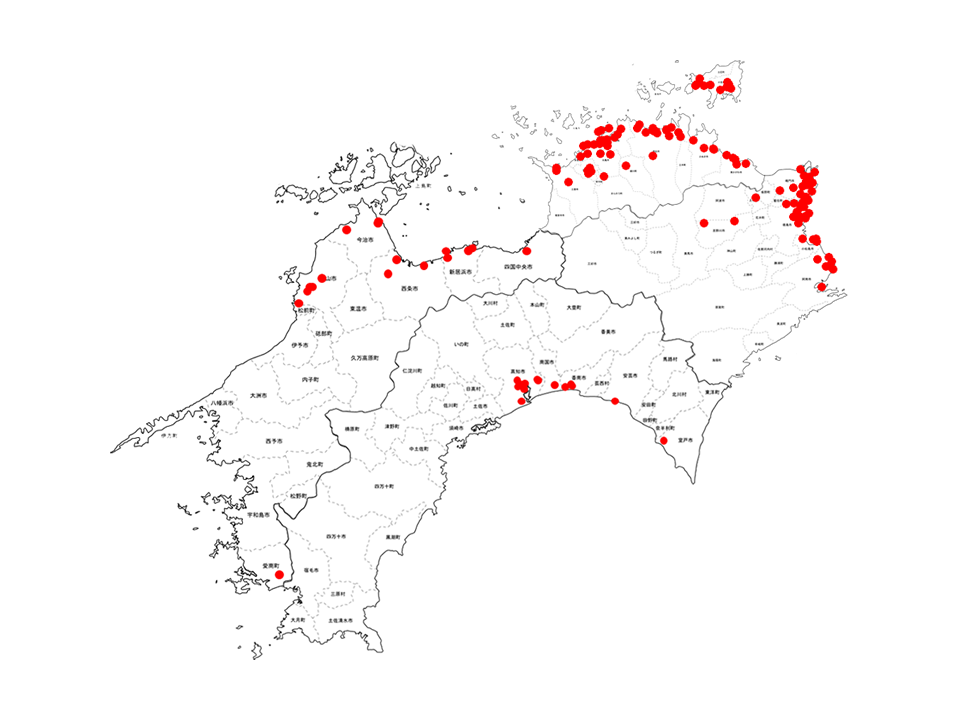

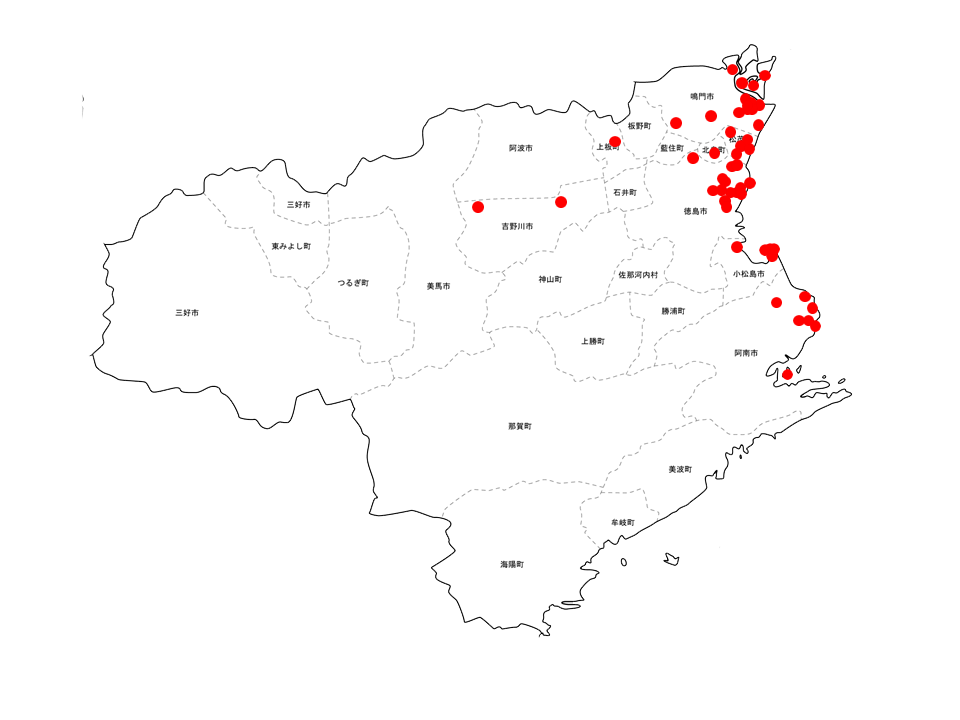

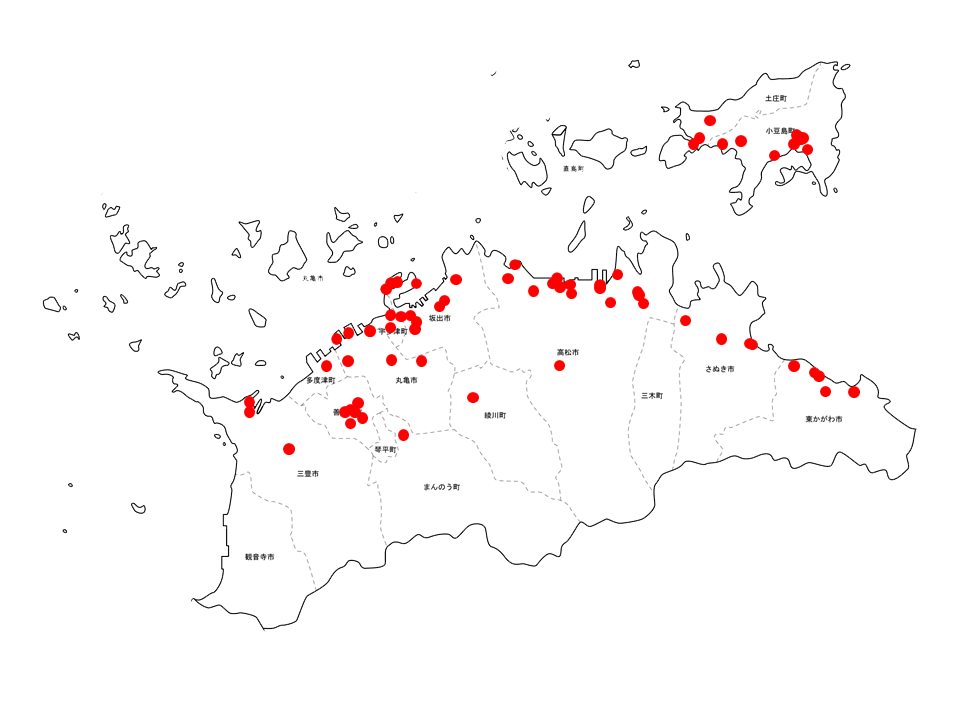

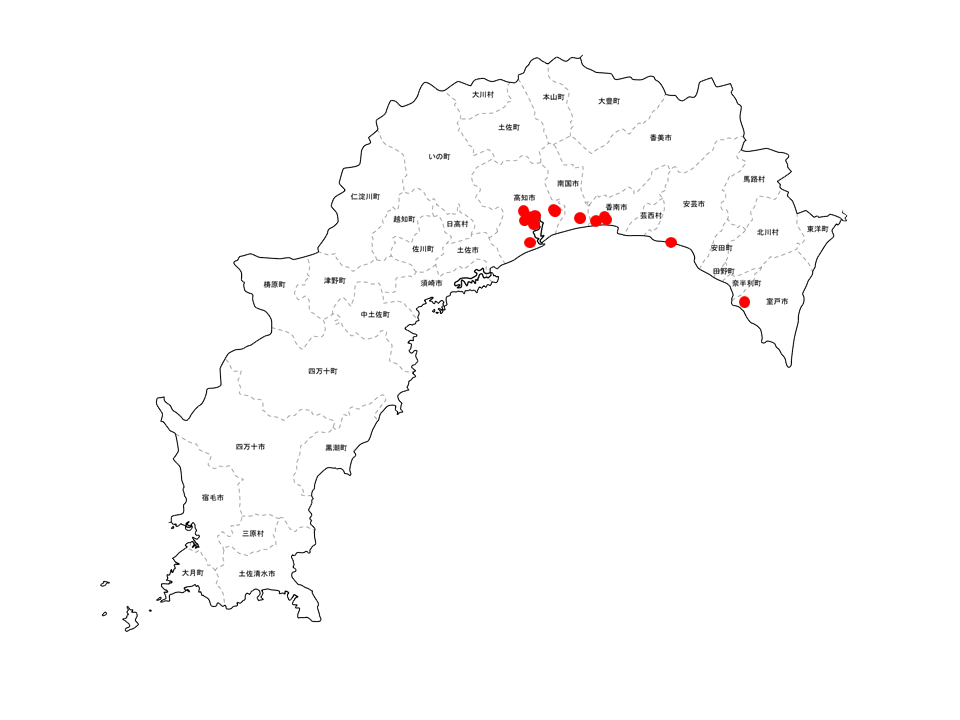

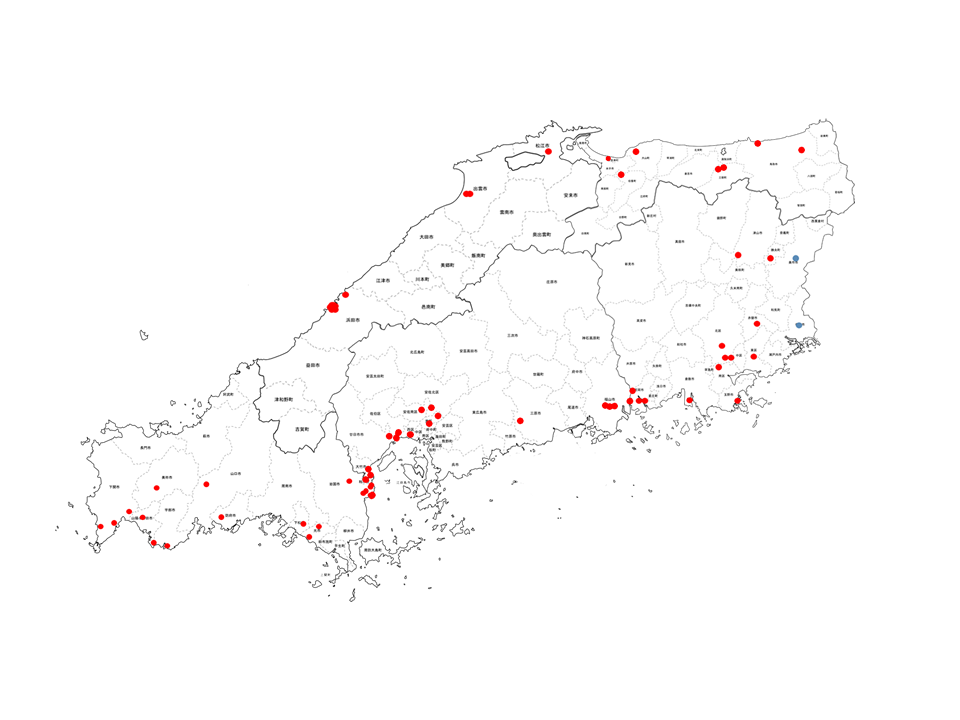

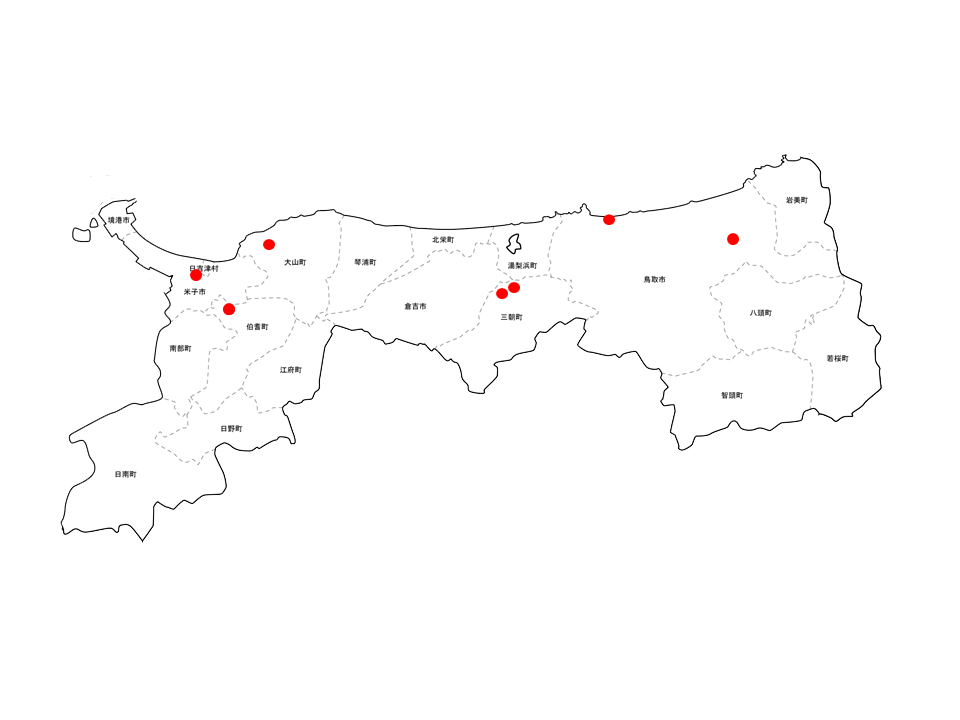

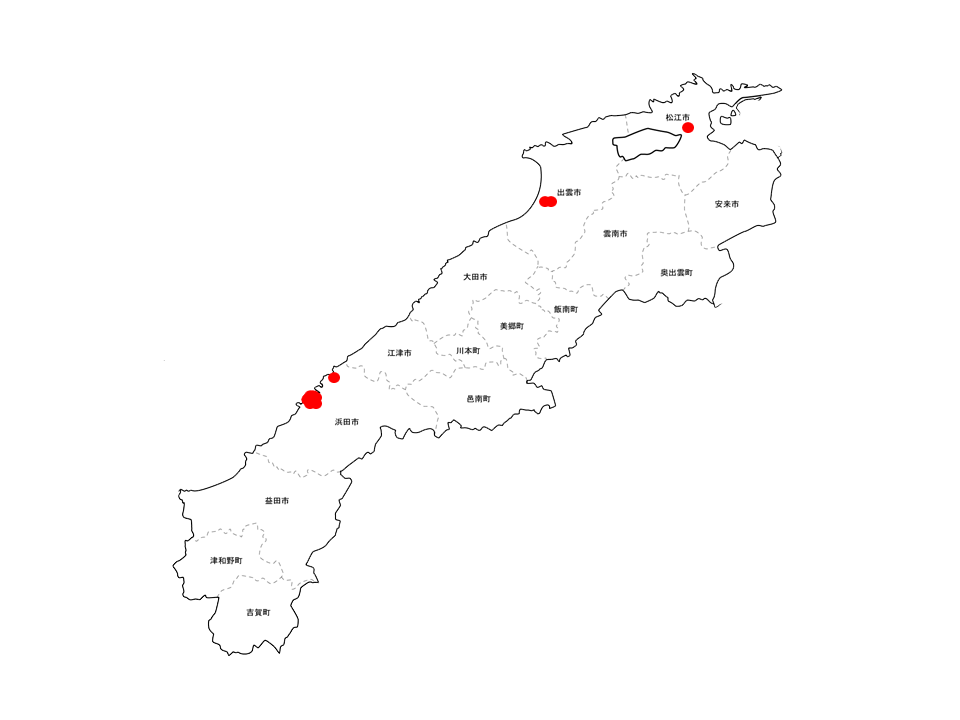

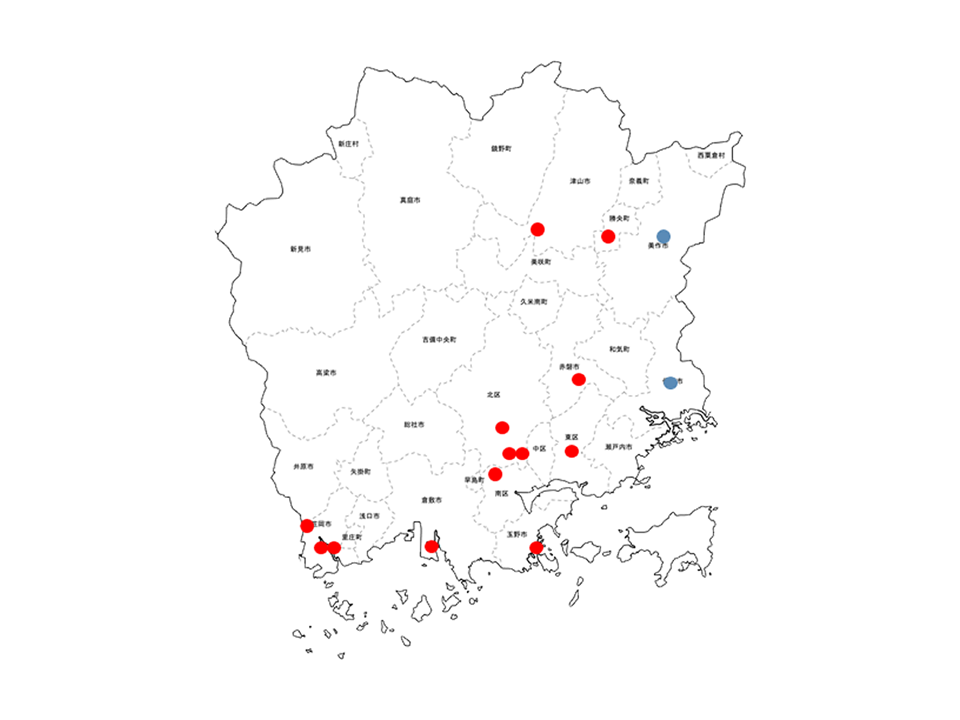

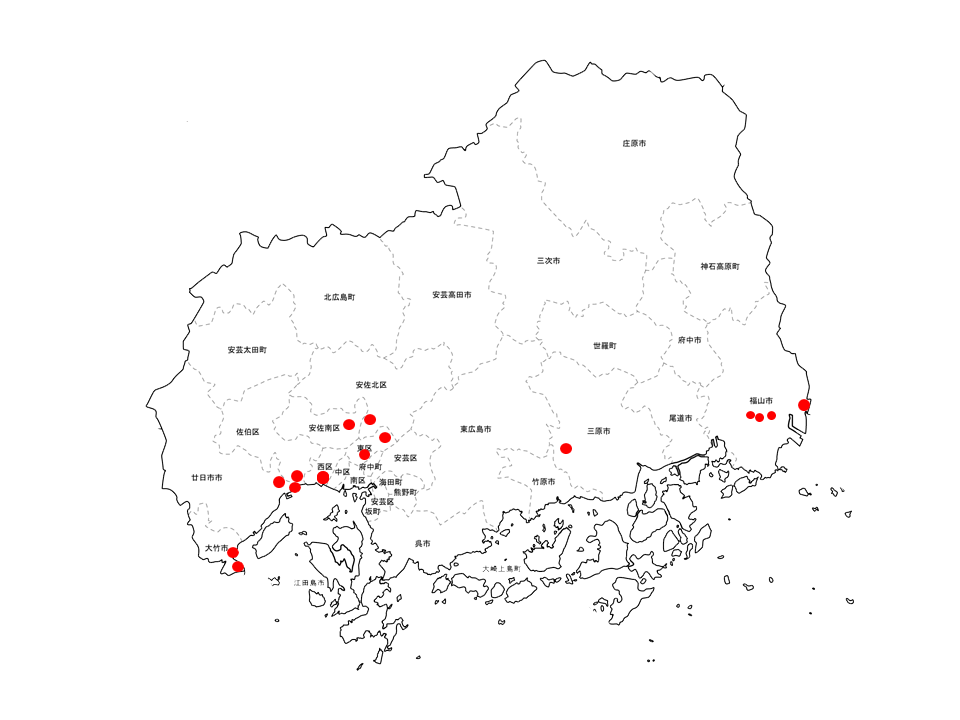

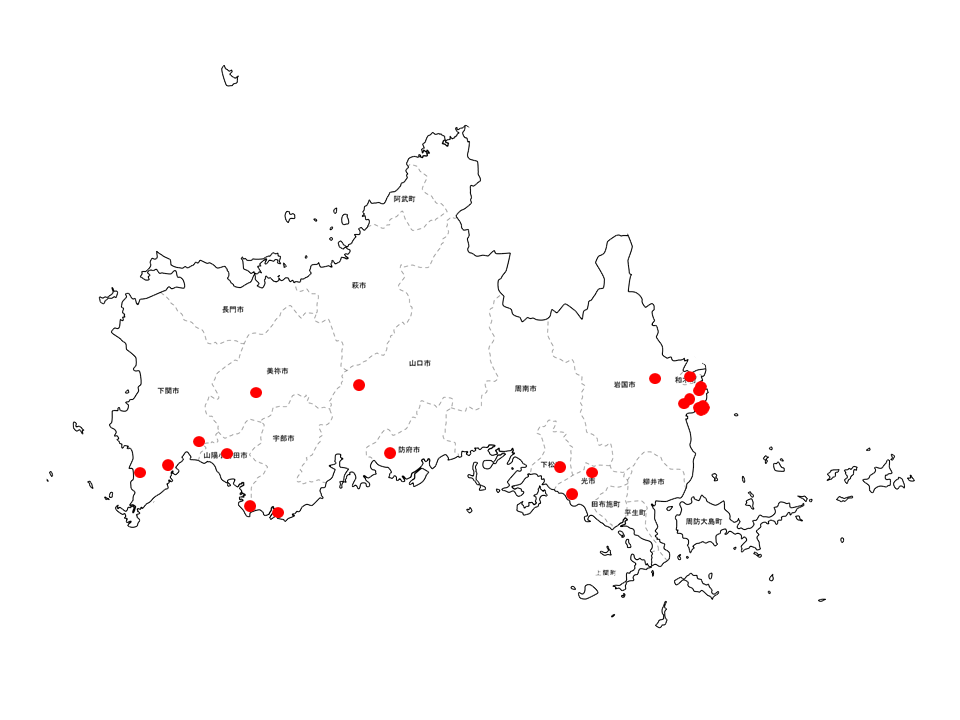

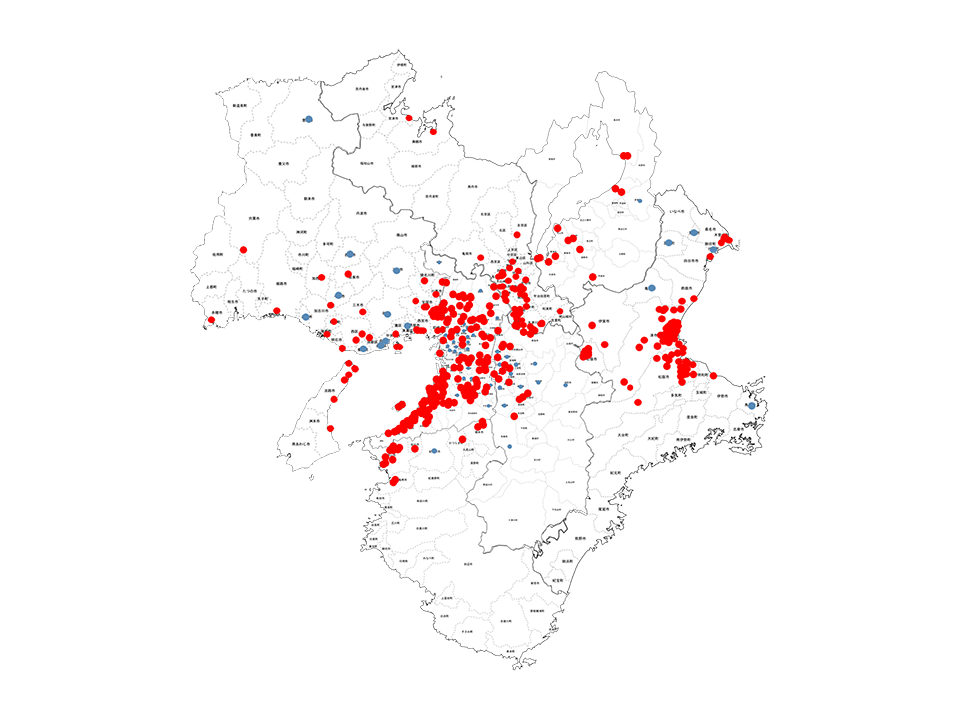

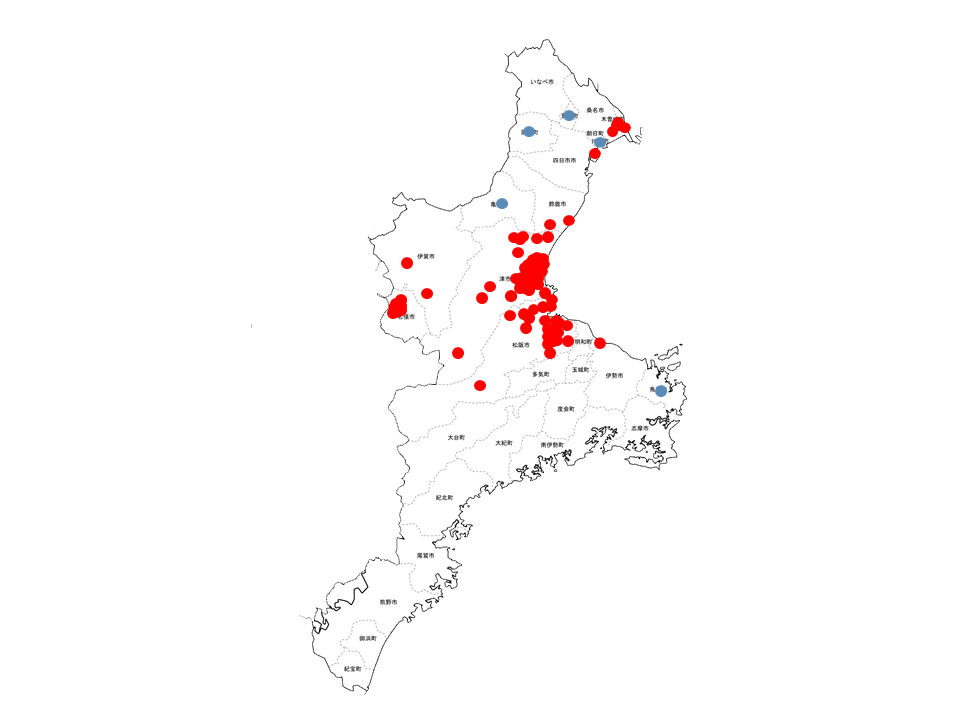

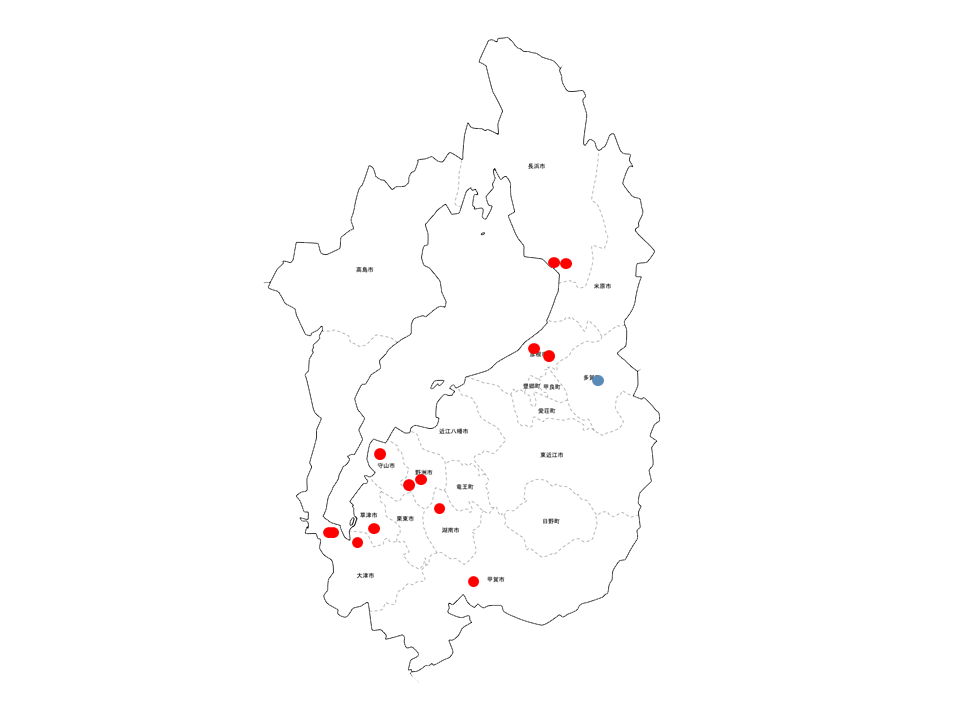

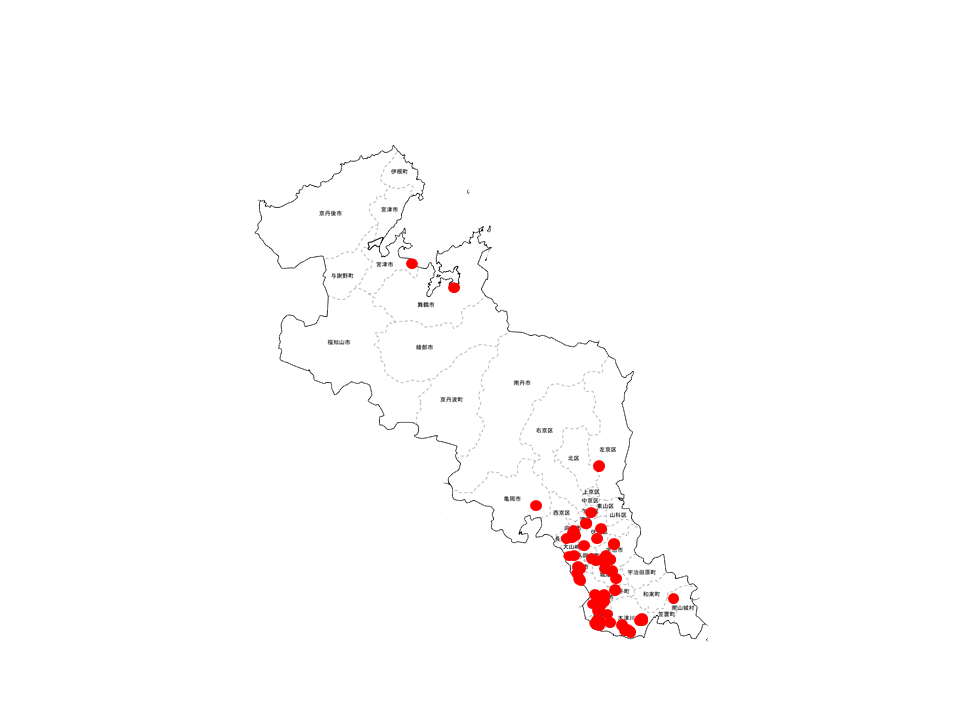

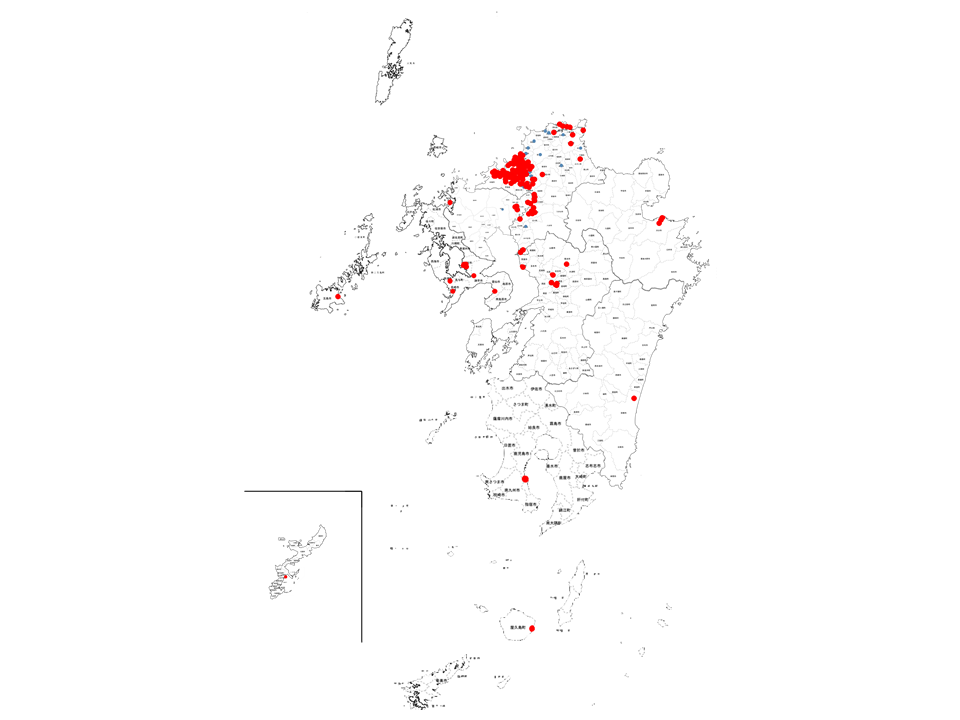

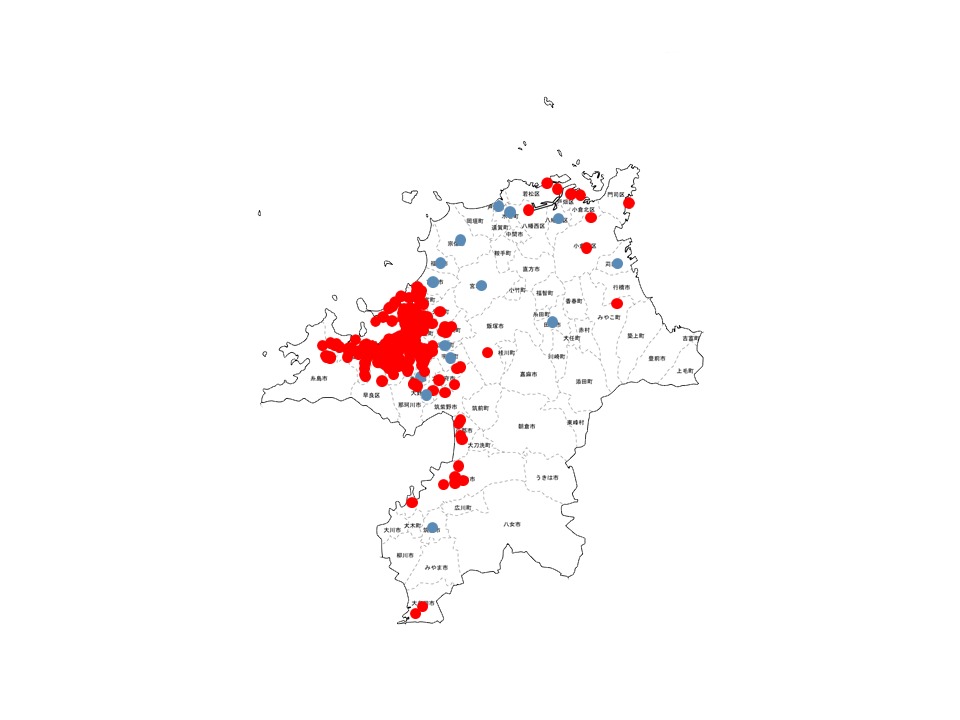

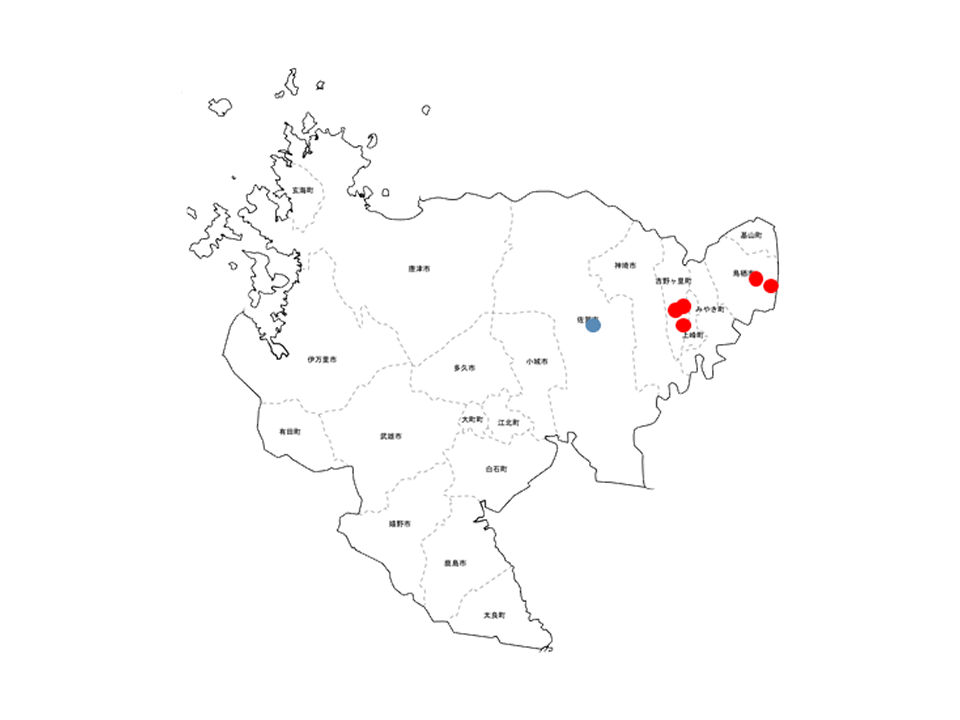

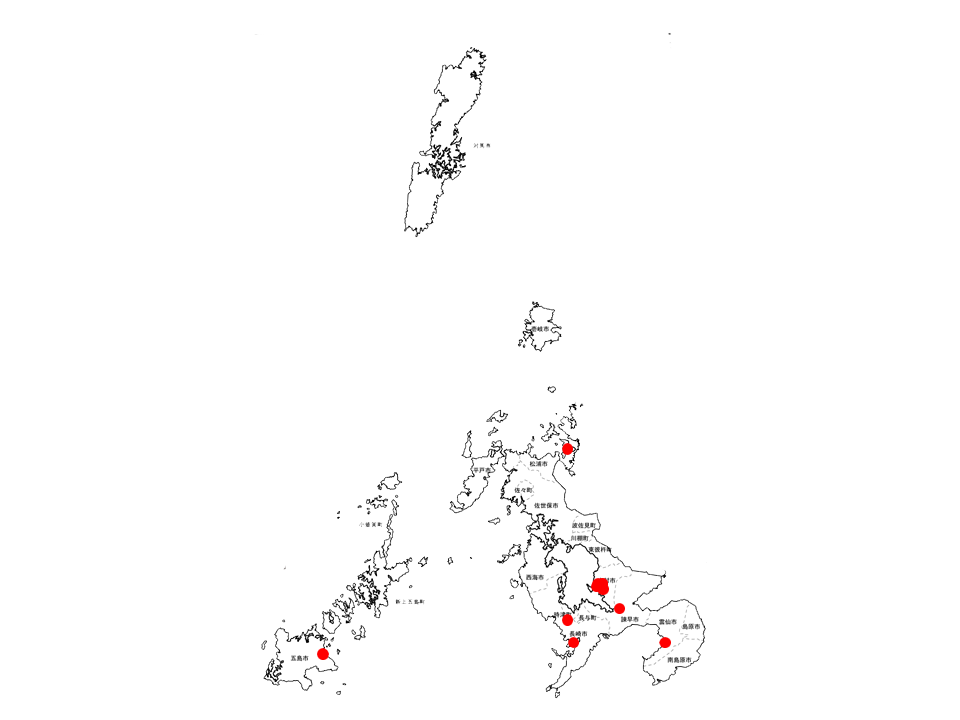

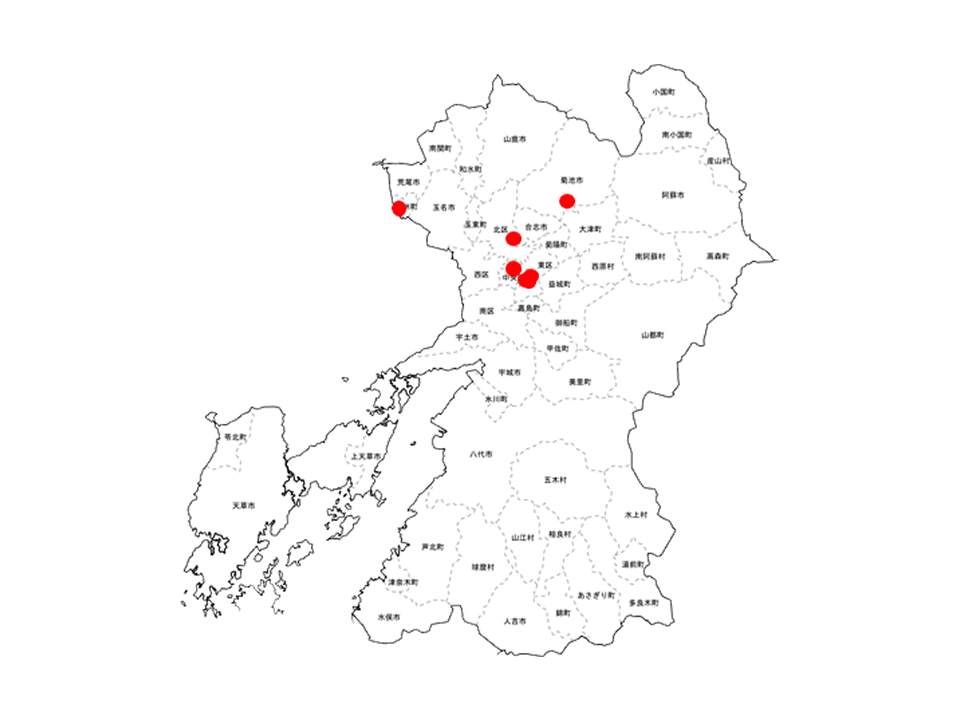

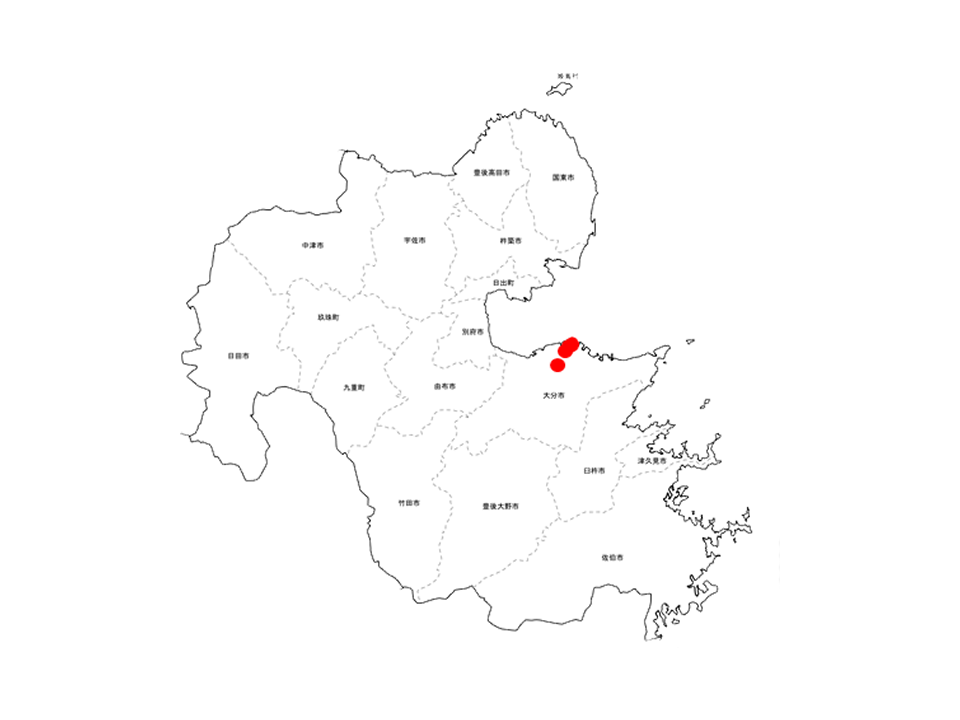

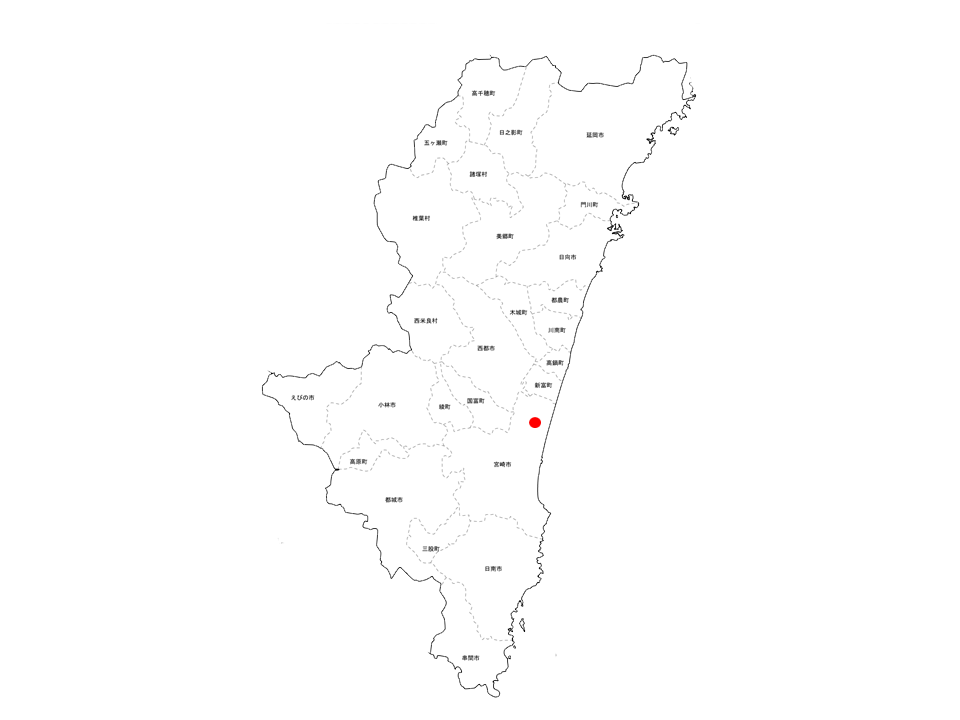

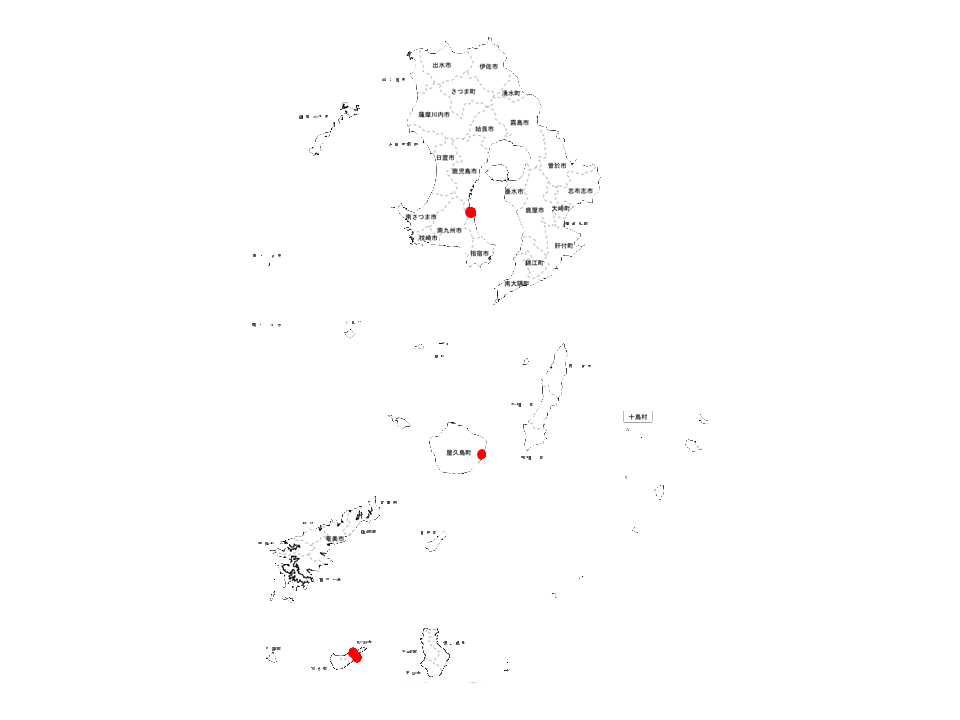

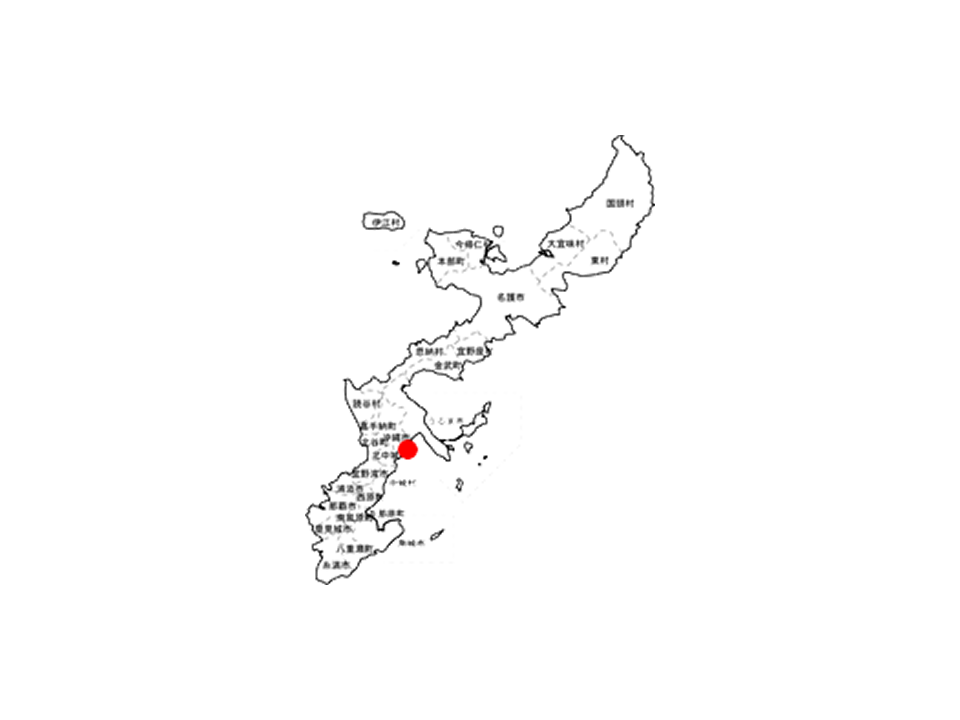

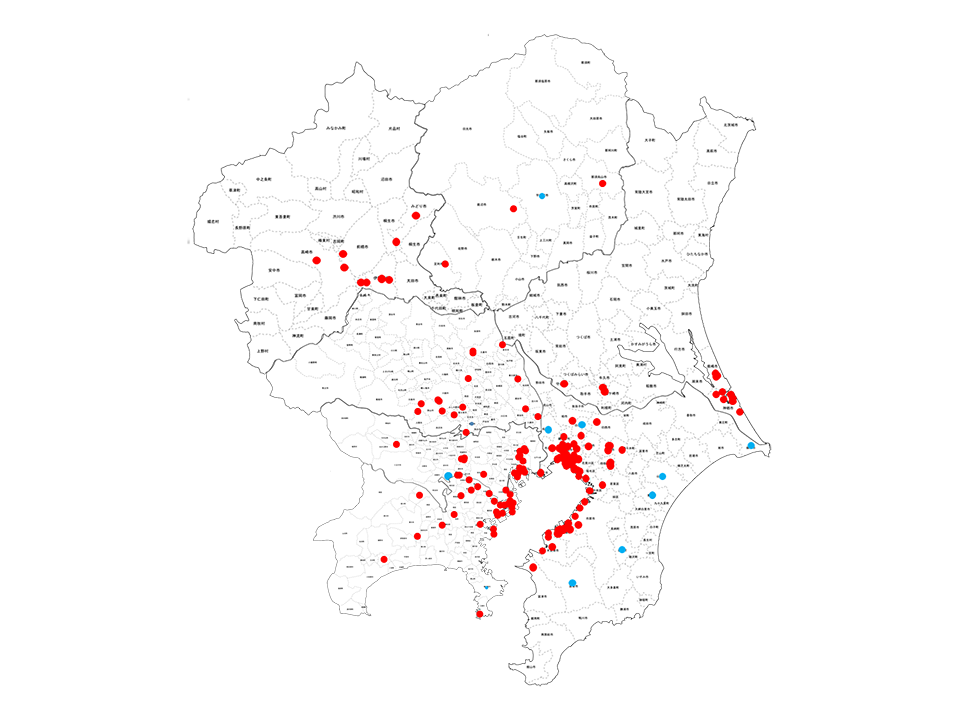

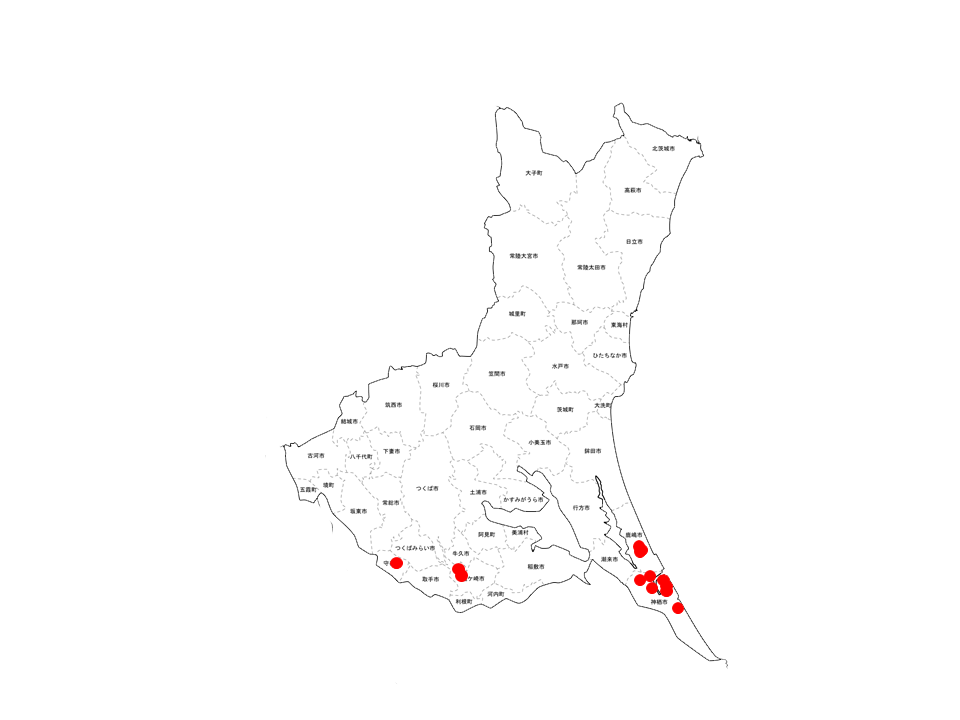

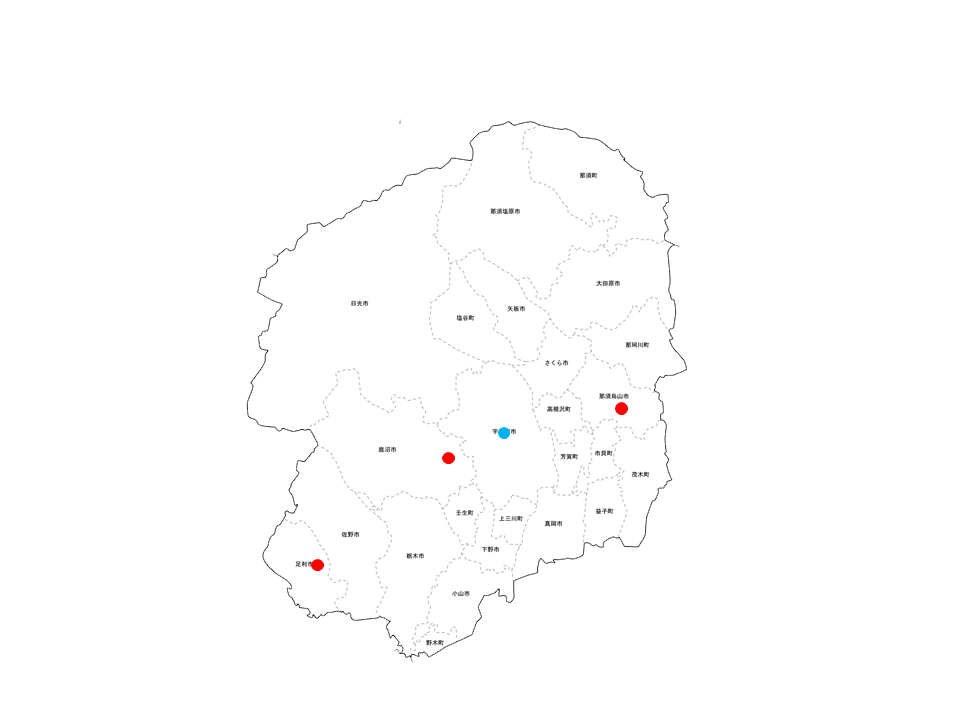

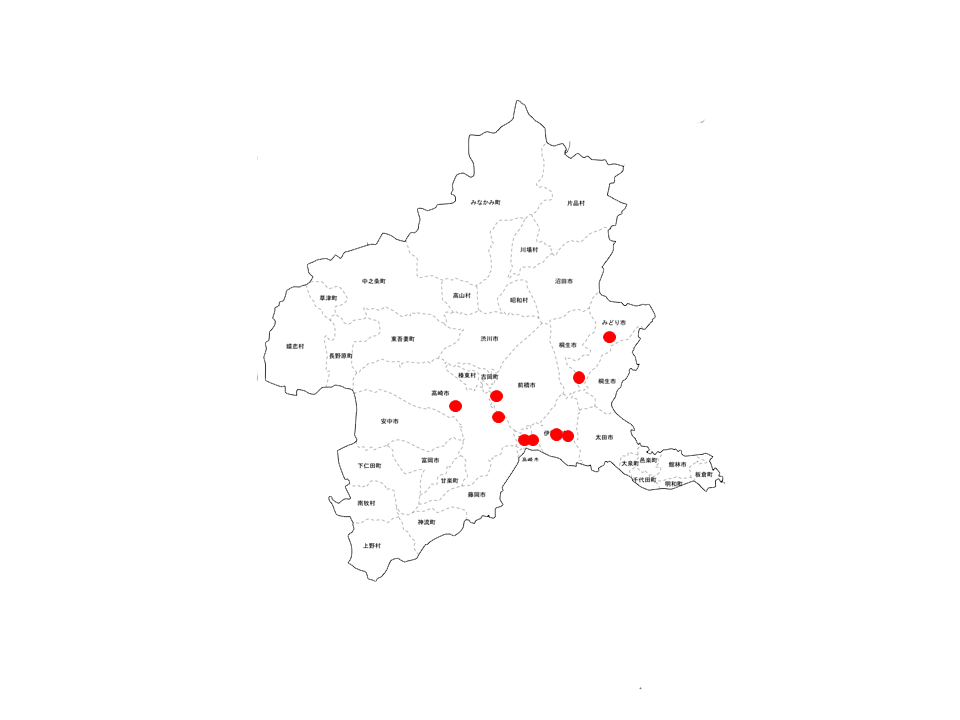

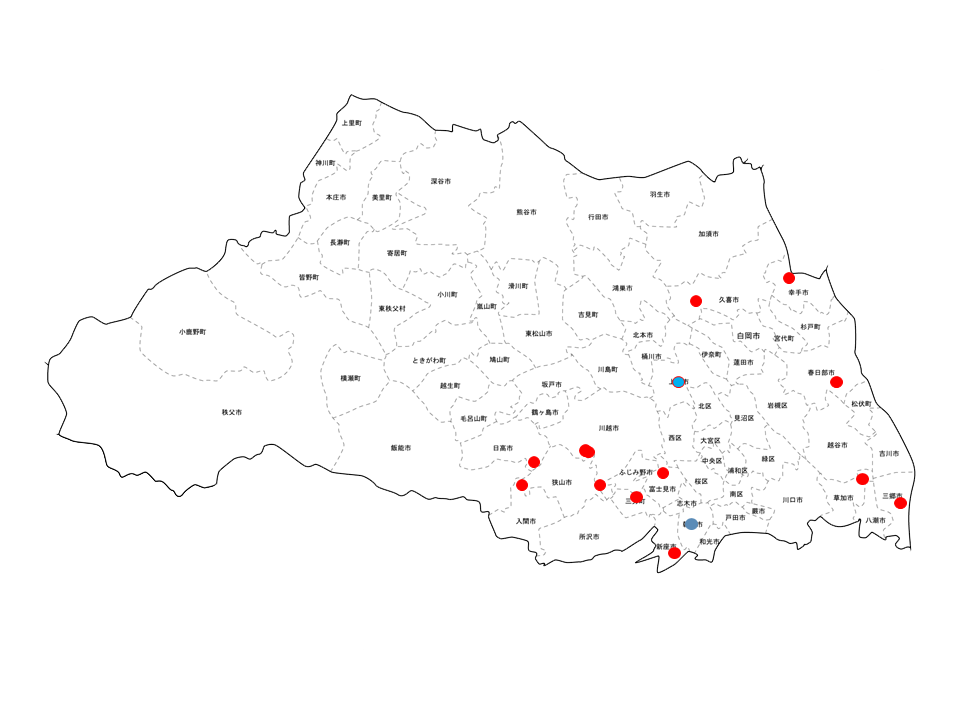

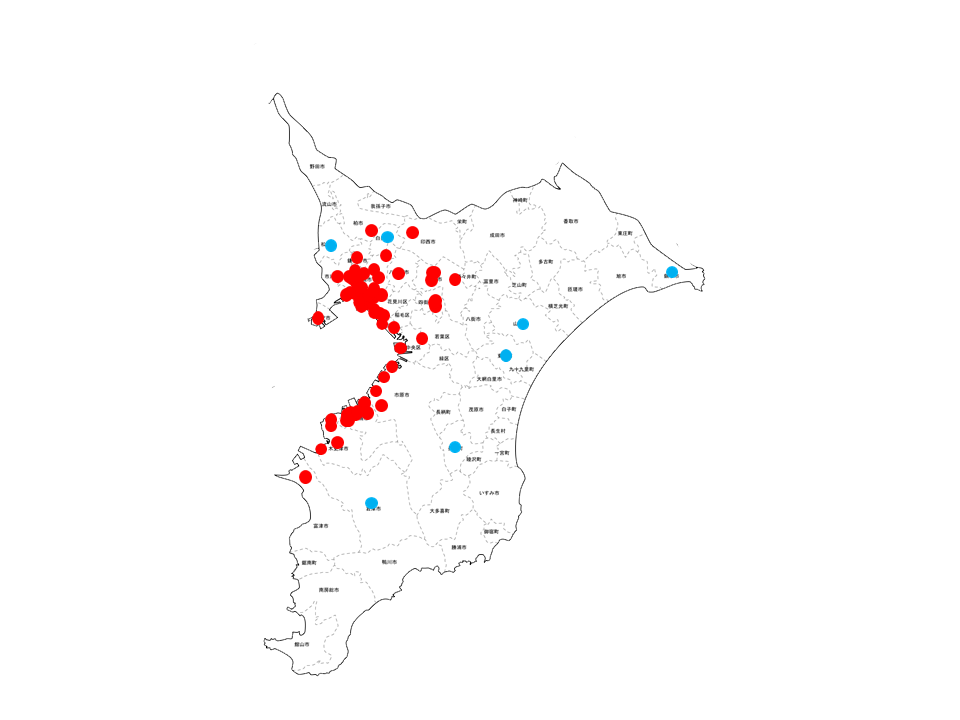

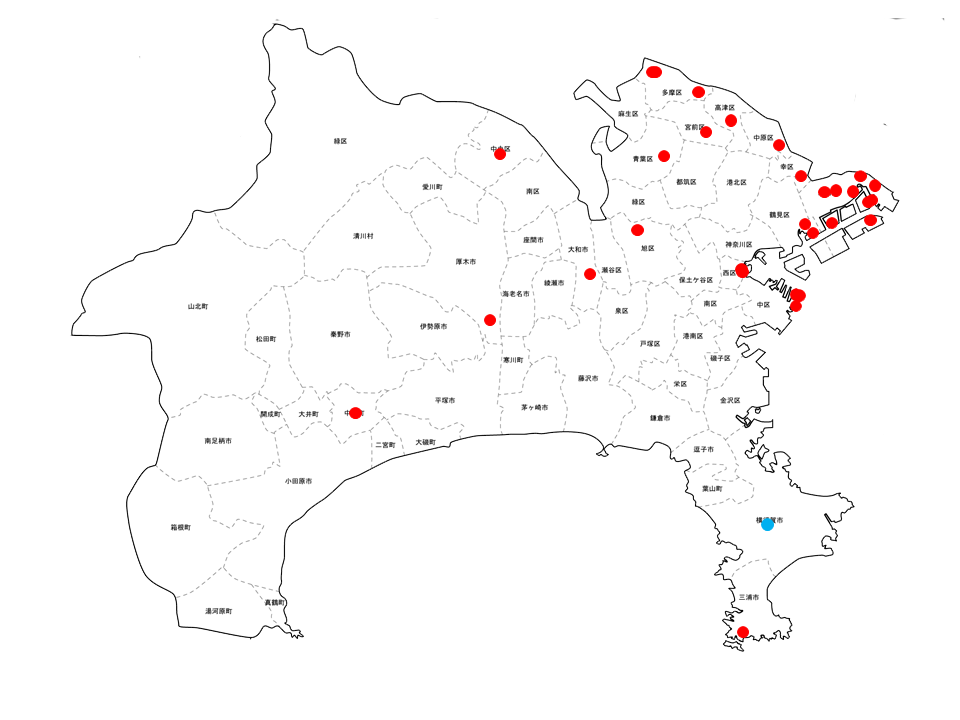

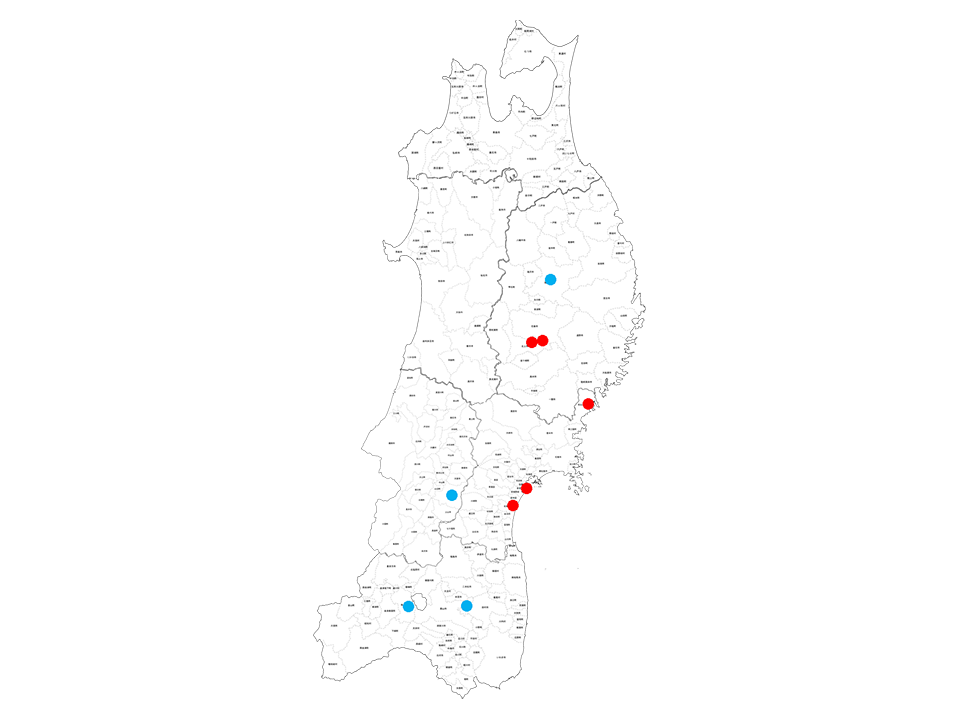

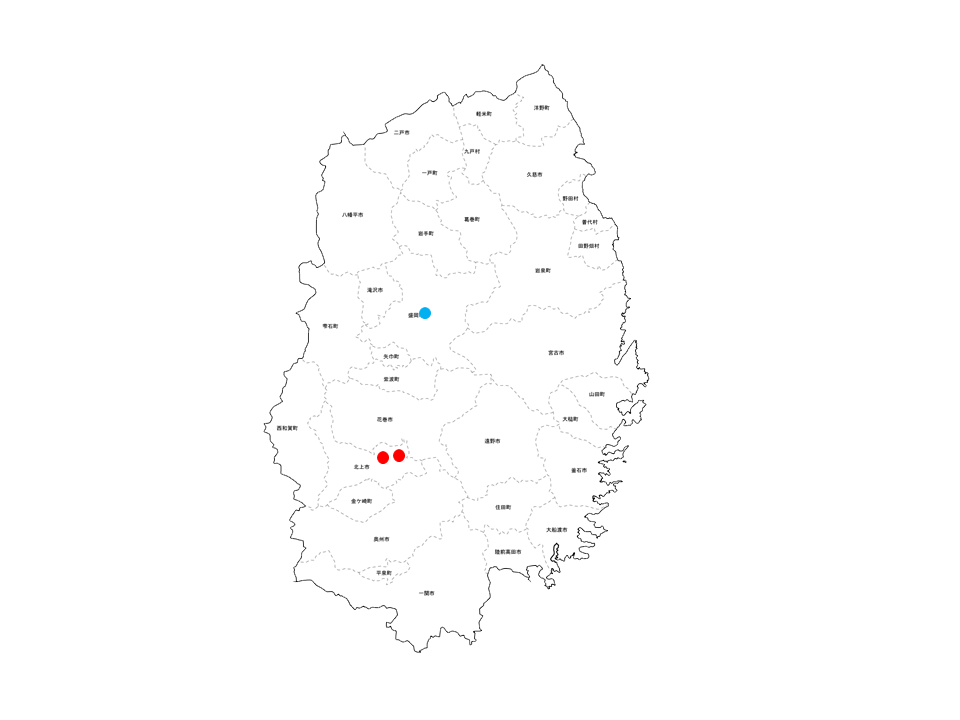

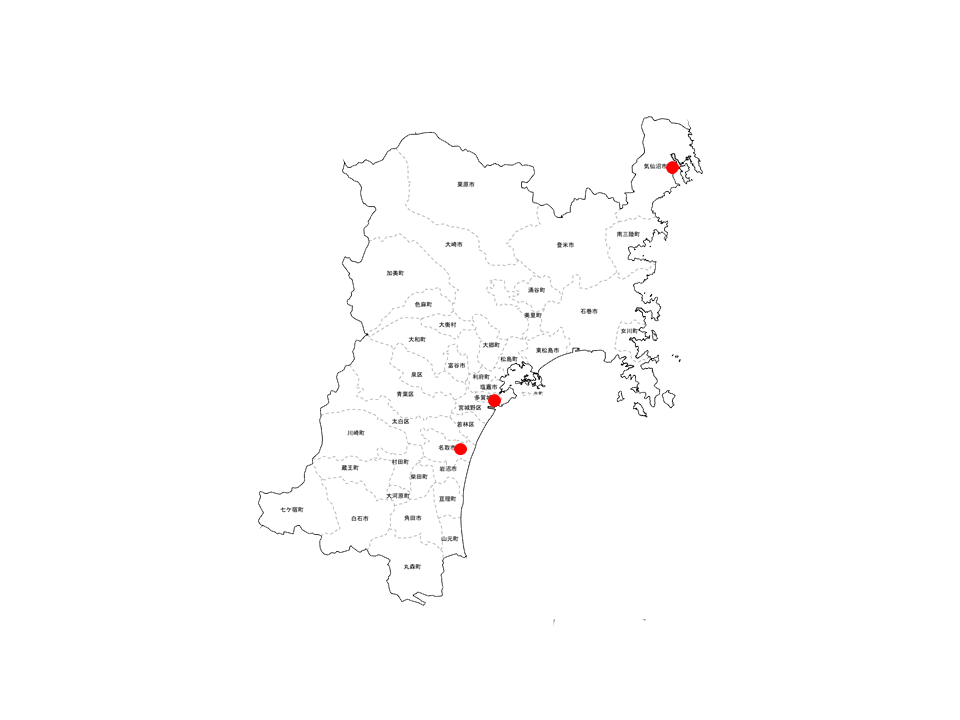

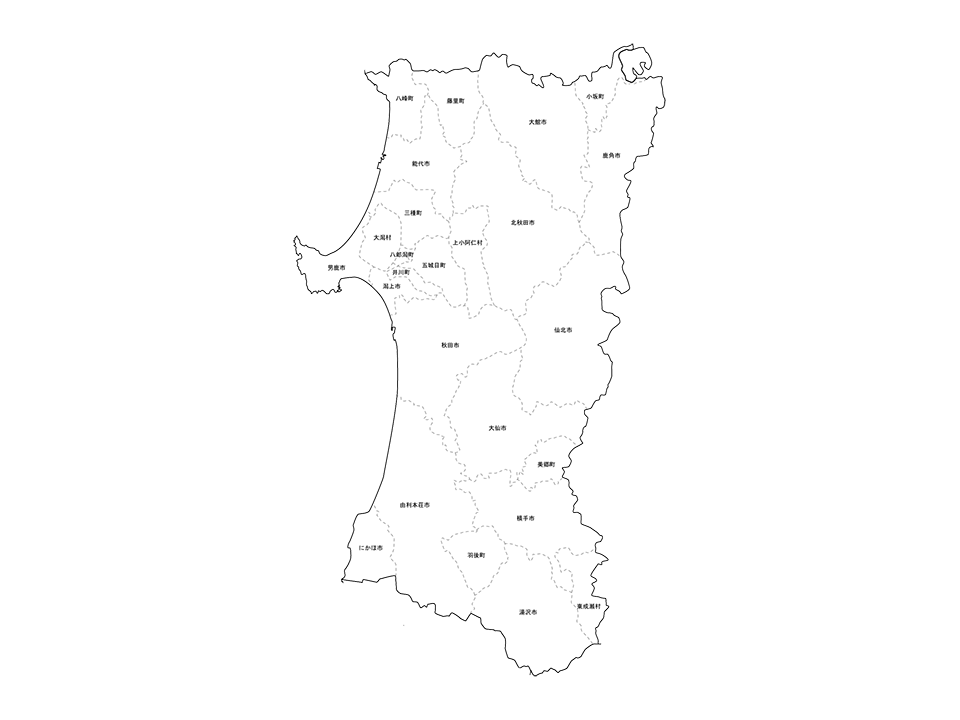

その割には,国内の分布は広くなく,

茶系ゴキブリ科 3種の国内生息割合は,今の個人的な想像では,

№1 ワモン

№2 コワモン

№3 トビイロ

こんな順位.

トビイロの生息を確認したら是非教えてください.

今週,ペストロジーで発表します.

2010 .10.29

ゴキブリの餌付け

水を替えようと思ったら,餌が全く入っていなかった.

餌容器に餌を入れるとたちまち群がったので,手で与えてみると,予想通り皆集まってくる.

持ち上げても一心不乱に食事をするトビイロゴキブリ♀成虫.

よほど腹が減っていたのだろう.

手から餌を採るようになるのは,ペット飼育でも重要な要素だと思う.

2010 .10.28

トウヨウゴキブリの飼育

写真には虫体が何も写っていないが,シェルター内に潜んでいます.

成長のサイクルが混ざらず,今は成虫と卵鞘と初齢幼虫の状態.

見て分かるとおり,簡単なセットで飼育できている.

2010 .10.27

Archiblatta hoevenii 成長差

昨日羽化した個体と同じ日に同じ卵鞘から孵化した幼虫.

中にはまだ2齢幼虫ほどのサイズがいる.

成長不良なのか,この種の特徴か分からないが,これだけ成長がばらつくゴキブリは聞いた事がない.

2010 .10.26

ハワイからのゴキブリ

今月,10月20日~23日までハワイにてNPMA(National Pest Management Association)が開催され,当社社員も参加してきました.

私は,「日本のハワイにしょっちゅう行っているからいいだろ.」

という訳でもないのですが,留守番.

お土産に「いろいろ採ってきて」とお願いしておきました.

そしたらすごいゴキブリを貰ってしまった.

パッケージ.

カッコウの良いゴキブリ.

本体からゴキブリを分離.

これだけでもいい.

中にモーターが入っていて,回転の振動でゴムで出来た無数の脚が小刻みに動き,不思議な動きをするおもちゃ.

日本でも同様のおもちゃが販売されていたと思うが,ゴキブリはさすがになかったと思う.

「Legend of Nara Battling Bugs」で検索すると商品出てきます.

国内販売は未確認.

ゴキブリはまだ数種類あるようだ.

ハワイも小笠原諸島同様,大陸と一度も繋がった事のない海洋島で,様々な生物が独自の進化を遂げているという.

どのようなゴキブリが生息しているか一度この目で見たいと思っている.

ちなみにハワイにはイエゴキブリやマダラサソリ(同種か近縁種)などが庭先にも普通に生息しているらしく,このブログを見たハワイ在住の人に写真を送ってもらって確認したが,驚いた.

2010 .10.25

シラミバエ2種

本日,Y研究所のNさんよりシラミバエをいただきました.

こちらは体長4mmほどの緑の体色をした種.

綺麗.

腹面.

脚先の強靭な爪で体毛をつかみ,鳥の体にしがみつくのでしょう.

口器.

非常に生きが良く,飛んで逃げるためプラスチック容器の外から撮影.

多少(結構)ぼけているが勘弁ください.

この個体は生きているので産幼虫まで観察したいのだが,雌雄が分からない.

♀なら可能性はある.

続編はその辺の結果次第.

こちらは2mmほどの小型種.

これで,前回の種と合わせて3種コレクションが出来た.

こうなるとやはり同定したくなる.

また,集めたくなる.

九大の昆虫目録では23種記載されているようで,ゴキブリの種に比べれば半分.

意外と面白い.

2010 .10.22

Archiblatta hoevenii F2羽化

F2♀が羽化した.

孵化から約5ヶ月.

大型のゴキブリにしては成長が早い.

半日後.

♂は1ヶ月早く羽化している.

2010 .10.21

五百羅漢のネズミ

昨日,M浦先生の案内で,埼玉県川越市にある喜多院に行ってきました.

神社仏閣には全く興味はないのですが,「ネズミを抱いた石像がある」との言葉に誘引され見てきました.

これが正規の入り口.

しかし,入場料を徴収するため土産物屋の中に入り口はある.

中には無数(たぶん500体あると思う)の阿羅漢が並んでいる.

奥に移っている人がM浦先生.

ちなみに五百羅漢とは,釈迦没後,その教えを広めるために集まった阿羅漢の事だそうです.ついでに阿羅漢とは,修行を積んで悟りに達した人たちの称号だそうです.

他にも16や18といった羅漢もあり,五百羅漢は全国に20箇所以上存在するようです.

苦手な歴史でも,たまに接すると良く頭に入る.

これがネズミを抱いた阿羅漢.

穏やかな表情をしている.

悟りを開いた高僧はネズミにも咬まれないのであろう.

ネズミの種は良く分からないが,ドブネズミなのだろうか.

別の角度から,やはりドブでしょうか.

どこの阿羅漢もネズミを抱いた像があるなら全国行って見たい気もします.

M浦先生忙しい中ご案内いただき有難うございました.

2010 .10.20

Blattellidae spec. Mauritius

卵鞘は産み落とすが孵化しない.

孵化したのはたぶん1個.

その幼虫が命をつないでいる.

2010 .10.19

Blaberus craniifer „ Black Wing“

デスヘッド.

前胸背の模様は個体により様々.

デスヘッドの最大の特徴は何と言っても前胸背に出現する顔のような模様.

そして,黒く染まる翅.

2010 .10.18

Blaberus sp.Pantanal

Pantanal は南米ブラジルにある湿原で世界自然遺産に登録されているらしい.

そんな場所ではゴキブリといえど採集出来ないのではないだろうか.

珍しいといえば珍しいが,形態は他の小型ブラベルス属と比較して特別目立つ特徴がない.

マニアのコレクションの一つといった種だろうか.

前胸背の黒斑が逆三角形である.

2010 .10.15

Hemithyrsocera vittata

たまには.綺麗なゴキブリを.

キスジワモンと呼ばれているが,ワモンゴキブリのように大型でなく,チャバネゴキブリサイズ.

おそらく前胸背に黄色に縁取られた黒紋があることからそう呼ばれているのだろう.

当然ゴキブリ科ではなく,チャバネゴキブリ科.

family Blattellidae

subfamily Blattellinae

genus Hemithyrsocera Saussure

終齢幼虫.

後胸背に赤斑が現れ,非常に綺麗.

こちらは中齢幼虫.

前胸背の特徴は成虫と変わらないが,腹背面全体がオレンジ色となりまたまた綺麗.

これは1齢幼虫.

2mmほどの大きさ.

カマキリの幼虫が蟻に擬態する事は良く聞くが,この幼虫も蟻そっくり.

これだけ形態や色彩が変わるゴキブリも珍しい.

2010 .10.14

ドミニカローチ 産卵

Hemiblabera brunneri

今産んでいる最中.

本種は卵胎生なので,このあと卵鞘を横に倒し,体内に収納する.

そして約40日間体内で保育し,仔ゴキブリが出てくる.

2010 .10.13

マダゴキ茶系

2008年11月に「マダゴキ」を色別に分けた.

その結果,茶系で統一された群が出来上がった.

黒系も黒単一な群れとなった.

まあ,それだけ.

一度マダゴキの聖地に行って状況を見たいですね.

2010 .10.12

Paratemnopteryx couloniana 床換え

床換えの際は,当然手でシェルターを移動させる.

その際,大方の種は人間の手から逃げようする方向に行動するのだが.

このゴキブリは人を敵と理解していないのか,私の手が誘引しているのか,一斉に登ってくる.

これにはさすがに驚いた.

トロトロ移動させていると,袖の中に入ってくる.

この写真を撮るために何度かリハーサルをしたが,毎回この調子.

トロトロ写真を撮っていても袖に入ってくる.

掃除後.

糞はさらさらで乾燥しており,臭いも少ない.

2010 .10.8

オガサワラウスヒラタゴキブリ交尾

内地にいるウスヒラタゴキブリは滅んでしまったが,本種は順調に飼育できている.

前にも書いたかもしれないが,分布の広いゴキブリの場合,年間の温度差が少ない地域のグループの方が飼育しやすい.

2010 .10.7

オナガシミ

シミ目

シミ科

Ctenolepisma longicaudata

体長15mmにもなる大型種.

シミ類は近年,マダラシミがペットルートで流通しているが,見なくなった昆虫である.

2010 .10.6

ドブネズミ幼獣

普段実験に使用するネズミはクマネズミがほとんど.

ドブネズミは使用しないため,飼育はしていない.

しかし,必要となったため捕獲しようとしたのだが都内はクマネズミばかり.

意外と入手に苦労する種なのである.

そこで,いろいろ手を回し捕獲したのだが子供ばかり.

生後2週間ほどだろうか.

仕方ないので飼育することに.

子供とはいえドブネズミだけあり盛んに咬もうと向かってくる.

大したものだ.

可愛いのだが,臭いはクマネズミより臭う.

ゴキブローチの元になったゴキブリですが,クロゴキブリでした.

マニアな皆さんの事ですから,気が付いていた事と思いますが.

2010 .10.5

イエシロ完食

メクラヘビ容器.

はたしてシロアリは全滅したのだろうか.

確認のためひっくり返すがシロアリは1匹も発見できず.

これではメクラヘビも飢え死にしてしまう.

ヘビをとるか,シロアリか.

シロアリ容器はまだあるので3年物のシロアリ容器に投入.

このシロアリ.

タッパーのプラスチックの蓋に穴を開けていた.

さすがイエシロ.

こうして考えると,シロアリ食いのメクラヘビ飼育は結構きつい.

2010 .10.4

宝石ローチ

元になったゴキブリは何でしょう.

(答えは明日以降に)

某美大の学生が作品を作るとの事でゴキブリを提供した.

それがこのような姿となり,写真が送られてきた.

その他の作品.

話では結構高価な宝石が使用されているらしい.

綺麗に出来ており,販売していたら即購入したいが,高そう.

数年前に海外では生きたマダゴキに宝石をはり,「動くブローチ」とかで話題になった.

それはそれで良かったが,私はこちらの方が断然素晴らしいと思う.

これがその後どうなったかは現在捜査中.

2010 .10.1

タイ産 Periplaneta sp. 形態

Periplaneta属として一応形態を見てみよう.

以下は 1991 朝比奈よりを要約.

ゴキブリ科としての特徴は

中型ないし大型のゴキブリ.

光沢ある濃厚な色彩.

頭頂は通常露出し,前胸背板の前方に露われている.

単眼点は白色で,殆ど明瞭.

翅は一般的によく発達し,脈の分岐多く,幅広い.

肢は長く,棘列がよく発達し,腿節の下縁には強棘が並ぶ.

中・後肢の脛節の下縁にも2列の完全な棘列がある.

跗節の各節には褥弁がついており,最後跗節の爪は相称的で爪の間には爪間板がある.

♀腹端の肛下板は縦に大きく裂け,左右より卵鞘を挟んで保持する役をする.

この科のゴキブリはすべて卵生で,卵は20個内外のものが硬い卵鞘中に2列に並んで入っており,産下される前は卵鞘は呼吸孔のある縫合線は常に背面に向いている.♀は産卵の際産卵場所を選んで,多少の造成を行い,唾液などで付着させ,他物でそれを隠す行為を行う.

以上のことからPeriplaneta属の一種であると思われる.

大きさ,分布から Periplaneta banksi Hanitsch, 1931

に近いようだが,資料が少ないのしばらく放置する.

肛下板

肛上板

2010 .9.30

タイ産 Periplaneta sp

写真右は普通サイズのクロゴキ.

左の巨大クロゴキは「オオクロゴキブリ」として入手したが確かにそのまま.

あえて言えば「Giant- Smoky-brown cockroach」..

ドイツ的には Periplaneta sp. 〝Thailand〝

裏から.

日本の家屋内に出ても,これだけ似ていると普通のクロゴキとして駆除されて終わるかもしれない.

下がクロゴキ.

卵鞘に関しては少し大きいといった感じ.

2010 .9.29

スカンクローチ飼育

ワモンゴキブリやクロゴキと一緒.

増え始めると,餌の消費がバカにならない.

そして臭い.

2010 .9.28

ヤエヤマオオゴキブリ雌雄

オオゴキブリ類の雌雄の見分け方.

♀成虫の腹面.

第7腹板で終わっている.

♂成虫の腹面.

第7腹板の端部が欠けてもう1節見える.

冷蔵したため,普段より少し出てきているようだが,平常時でもこの感じで区別できる.

ちなみに,クチキゴキブリやヨロイモグラなどもこれで区別でき,もちろん幼虫も可能である.

これは第8腹板の先端が顔を出している.

2010 .9.27

ヤエヤマオオゴキブリ床換え

最近は3ヶ月に1回のペースになってきている.

古いマットを半分ほど混ぜ,後は餌と棲家になる朽木を並べていく.

クワガタの産卵セットのようである.

出てきたゴキブリは別カップに.

ガラス面は登れないので,入れ物の手配は楽である.

合羽橋が近いので,様々なサイズのプリンカップを買ってきて,実験や飼育に使い分けている.

非常に安価で便利な物だ.

虫をいれマットを詰め完成.

以前は水容器や固型飼料を入れていたが,最近は入れていない.

朽木のみである.