ゴキブログ一覧

2011 .5.16

意外な餌

先週のなぞの餌ですが,ご質問が少しあったので改めて取上げました.

こちらがそれ.

ペットネズミのおやつ的な商品.

多分,どのゴキブリに与えても食べると思うが,常食として与えるには高価なので,固形飼料を食べてくれる種には与えたことが無い.

固形飼料を好まない種には与えてみたのだが,食いつきの良い種もある.

これのどこが良いのか?

もしかしたら,ベビーでなく生のコーンの方が良く食べるかもしれない.

シーズンになったら与えてみようかと考えている.

本製品.

一つ気がかりが.

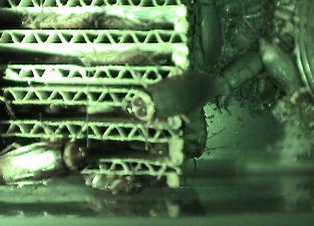

何を食べるか分からん種には,煮干やら犬の餌やら雑多をミックスして与えているが,この写真のように,みなカビが発生する中で,元気にカビる事無くあり続ける姿.

頼もしいと言うか,恐ろしいと言うか.

マルゴキに関してはまだ変な影響は出ていない事だけお伝えしておきます.

2011 .5.13

マルゴキブリ 繁栄

順調に幼虫が成長している.

飼育を開始して3年と少し.

時間がかかりました.

時間がかかる場合は,上手く行かない事が多いが,着実に増えているところを見ると,大きな間違いは無かったとしよう.

成虫は複数回産仔しているようで,明らかに腹の違う個体たちが混ざり始めた.

餌にも絶えず複数の幼虫が餌を食いに来ている.

さて,ここに入っている餌は何でしょう.

本種には嗜好が合うようで,いつ見ても幼虫が張り付いている.

また,確実に減っている.

2011 .5.12

オオモリゴキブリ 5齢くらい

体長13mm程度.

2月の幼虫の外見とあまり変わらない.

孵化して約半年.

このままいくと梅雨明け頃に成虫となり,夏を満喫しながら産卵ラッシュになる予定.

しかし,変化のない幼虫である.

2011 .5.11

Archiblatta hoevenii 多頭飼育

全く卵が孵化しないので,全部同一ケージに投入.

壮観であるが,増えなければしょうがない.

雄の翅もボロボロになり,だんだん心細くなるばかり.

さて,この続きはどうなる事やら.

2011 .5.10

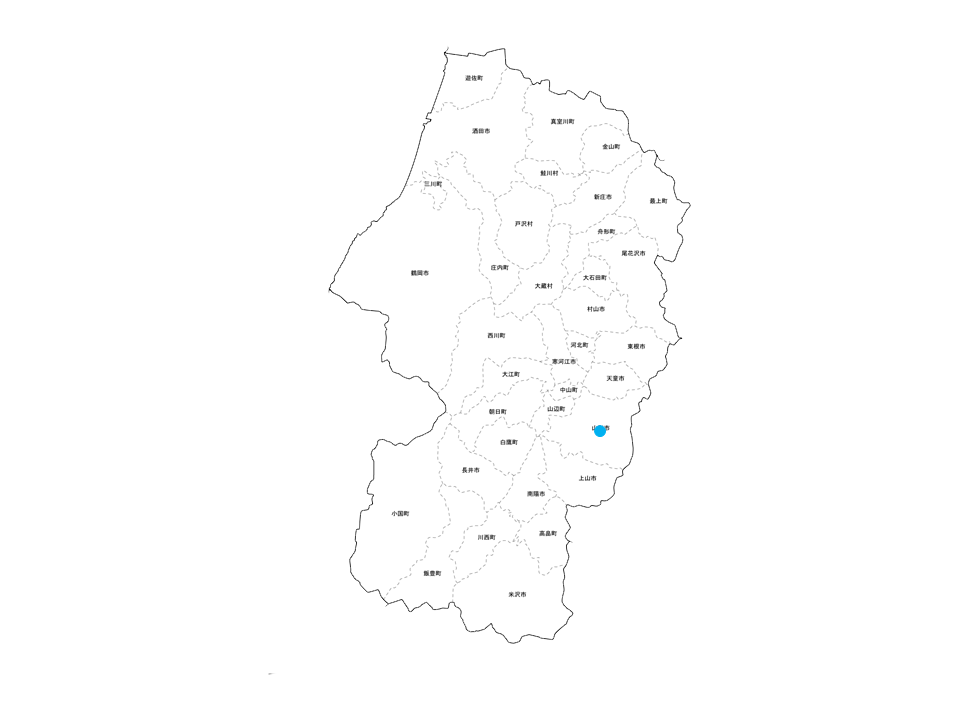

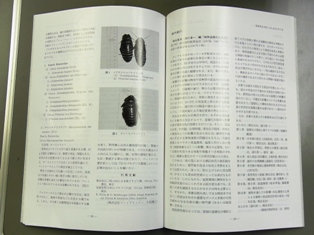

Periplaneta属3種の前胸紋

ゴキブリの夜間行動観察の際,ナイトショット(赤外線撮影)をして気が付いた.

こちらコワモンゴキブリ,照明有り.

赤外線撮影のみ.

前胸背面の黒紋がはっきりと目玉のように見る事ができる.

一方ワモンはどうか.

こちら,ワモンゴキブリ.照明有り.

紋がある.

赤外線撮影のみ.

紋が映らないですね.

なぜこうなるかは,後日分かり次第報告します.

ちなみにトビイロもワモンと同じようなボヤっとした映り方をします.

2011 .5.9

ヒメフンバエ & ヒトテンツヤホソバエ

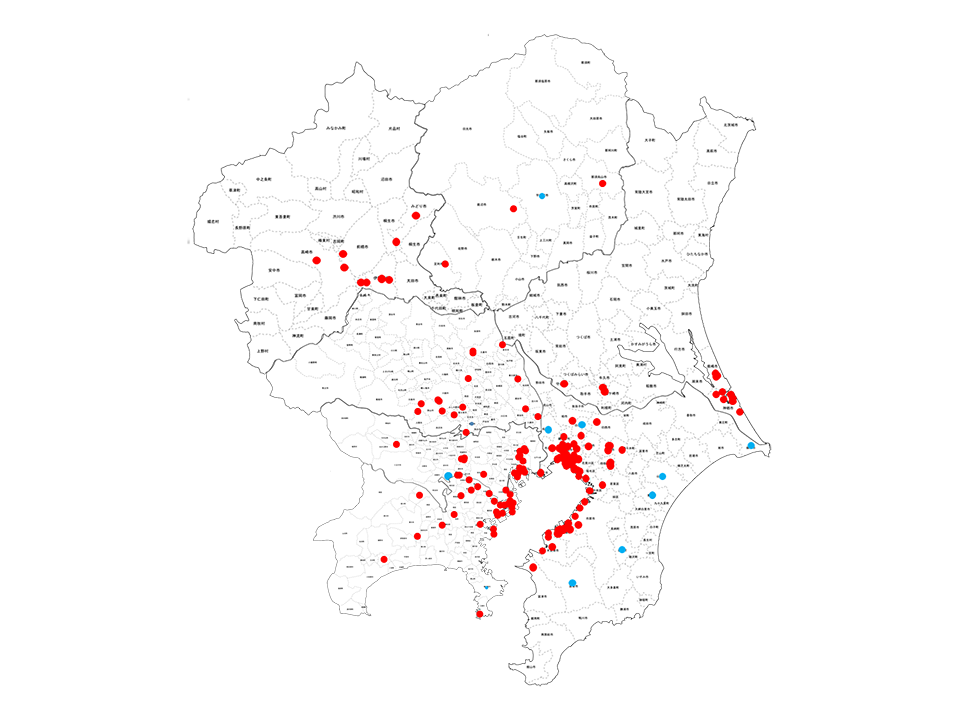

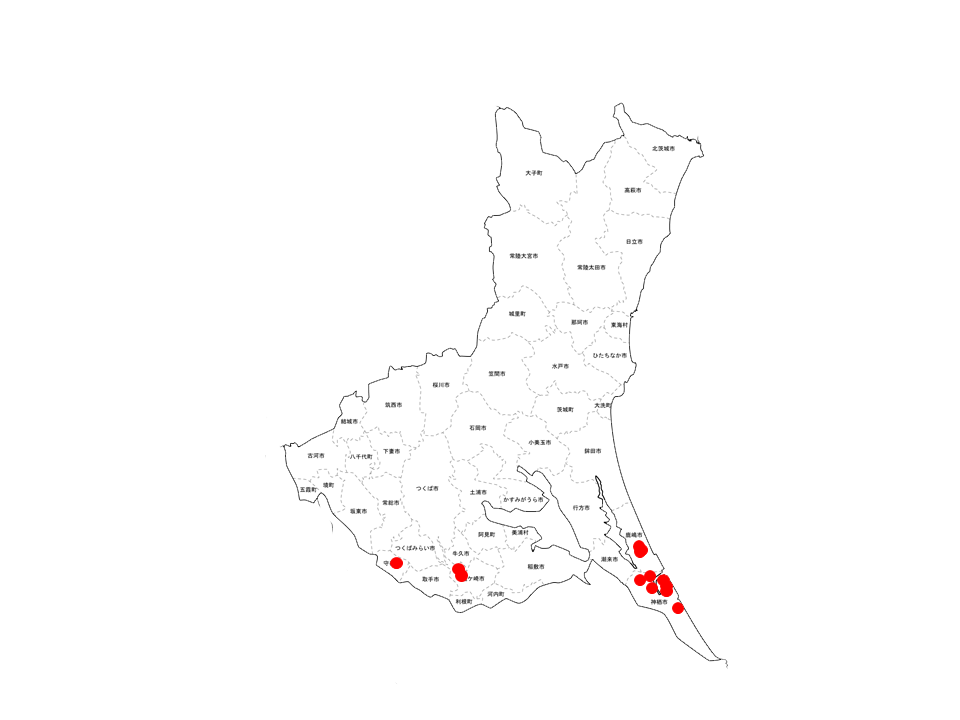

茨城のO木所長より.

4/8の撮影.

ヒメフンバエ Scathophaga stercorariaこうして見ると,ハエにも綺麗な種がいますね.

ヒトテンツヤホソバエ Sepsis monostigmaこれも艶が有り,いい感じです.

いずれも腐敗物に発生.

2011 .5.6

Panchlora sp.”Giant” 飼育

皆様,連休は如何でしたか?

あ,まだ休みの方もいらっしゃるかも知れませんね.

この陽気では,ゴキブリシーズン開幕です.

頑張って採集しましょう.

私はというと,全日会社で仕事をしていました.

おかげで,論文の検索や取り寄せが一気に片付きました.

さて,本題 Panchlora sp.”Giant”の飼育.

通常のPanchlora nivea と全く同じで問題は起きていない.

タッパーの中はヤシガラと腐葉土のハーフ&ハーフ.

全マットの時は,マット乾燥が致命的になったと記憶しているが,この飼育に変わってからは,タッパー内マットが結構乾燥していても,深さがあるせいか危うい状態になった事は無い.

しかし,乾燥させない事に越した事はない.

餌は固型飼料.

たまに昆虫ゼリーを与えると,瞬く間に食べきるので,無理して与える必要は無いと思う.ただし,水場を常設していての事である.

2011 .5.2

日本家屋害虫学会

日本家屋害虫学会をご存知だろうか.

1979年に森八郎先生が家屋害虫を中心として設立して以来今日では,文化財や食品害虫など幅広い研究者が集まり情報交換をしている.

昨日,臨時総会があり学会誌の名称を「都市有害生物管理」(Urban Pest Management )と改めました.

それにより,さらに広い分野(鳥害,カビほか)の研究者と連携し,学会を盛り上げていく予定です.

是非,害虫類に興味のある方は入会下さい.

学会誌もゴキブリなどの論文が多く,他の学会とは少し違った色があります.

私も極まれに投稿したりしております.

2011 .4.28

クマネズミ三色

クロ2,茶1,白1.

まるで遺伝実験の見本のような毛色.

詳しくは調べていないが,聞いた話によるとクマネズミはクロ毛が遺伝的に優性らしい.

小笠原で採集した個体群は2~3割でクロが出るし,東京・上野を中心としたエリアで捕獲されるクマネズミも,クロを多く目撃する.

そのうちクロ毛しか捕れないビルも出てくるかもしれない.

2011 .4.27

ワモンゴキブリ腹節異常

他の昆虫は分からないが,ゴキブリ類はよく発生する.

4節と5節が交互に交わっている.

よく見ると言っても,発現は1/100より低い感じがする.

1齢幼虫の時からこのままなのか.どこかの加齢時に起きているのか.

そこまで探求する余裕が最近無い.

2011 .4.26

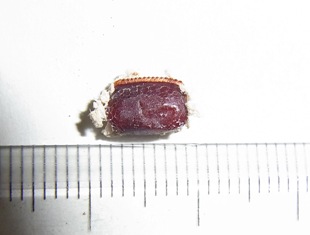

コワモンゴキブリ短卵鞘

昨晩から今朝まで某ビルでゴキブリの実態調査をしていた.

帰って仮眠を取る予定であったが,ゴキブリっ子は頑張って仕事をそのまま続行.

結構疲れました.

卵鞘から種の特定をする事はよくあるのだが,この卵鞘だと細かく観察しなければ当然ワモンと云う事になる.(ビル地下で採集の場合)

しかし,実はコワモン.

Periplaneta属は,以前も書いたかもしれないが,卵鞘内の卵数は決まっているとされ,

ワモン 14~17個.

コワモン 24~26個.

トビイロ 24~28個.

クロゴキ 20~24個.

全体的なイメージでは,

トビイロが特別長く.

クロとコワモン.

ワモンとヤマトが同じように見える.

ただし,細かく見ると竜骨部の形や卵鞘の仕切線の状態である程度同定できる.

2011 .4.25

クマネズミ綱渡り

逆さ渡りを特意とする個体がいる.

ネズミも性格がはっきり分かれていて面白い.

意外と素早く移動でき,写真を撮ろうとするとどこかに行ってしまうのが常であったが,こいつは撮らしてくれた.

止まってポーズもとってくれる.

脚元を見ると,良くあんな掴み方で,ぶら下がって移動できる物だと思う.

人懐こいのかと突いたらとたんに逃げた.

2011 .4.22

赤目のネズミ

皆様,やっと対策完了しました.

本日よりコメント等,できる様になりました.

引き続きよろしくお願いします.

いつ頃,どこで売られていたか全く分からない.

昔から某営業所においてあった物を貰った.

と言うか,引越しのドサクサに紛れ,頂戴した.

手元に来た時は,マジックで落書きされ,悲惨な状況であった.

エタノールやシンナーを駆使し,少し綺麗になった.

頭胴長190mm.

尾長300mm.

クマネズミ的体形だが,尾が異常に長い.

眼が赤い.

しかし,アルビノではなかろう.

咽の辺りに1mm程度の穴が開いており,腹部を強く押すとそこから「ビー」と音を出す.

2011 .4.21

ドワーフヒッシングコックローチ

大分前に水でダニ落としをしたが,あの時すでにおかしな状態になっていた.

それで,ダニ落しをしたのだが.

ダニはきれいにいなくなったが,繁殖が止まり風前の灯.

そこで少しでも良さそうな環境にとこうなった.

それでも生まない.

長生きはしているようだ.

2011 .4.20

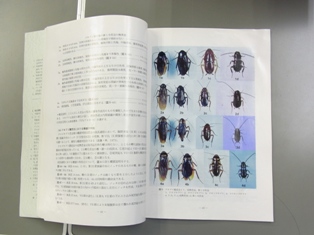

トルコカクムネヒラタムシ

茨城のO木所長より.

トルコカクムネヒラタムシ.

Cryptolestes turcicus

体長は2mm内外.

貯穀害虫として重要な昆虫.

トルコカクムネらしい写真を送れといったらこれが来た.

頭循前縁拡大.

本種はここが直線でなく,曲線になる事で,多種と見分けるらしい.

2011 .4.19

ハイイロゴキブリ飼育

餌ゴキブリの前に害虫種と言われるだけあり,非常に丈夫で飼い易い.

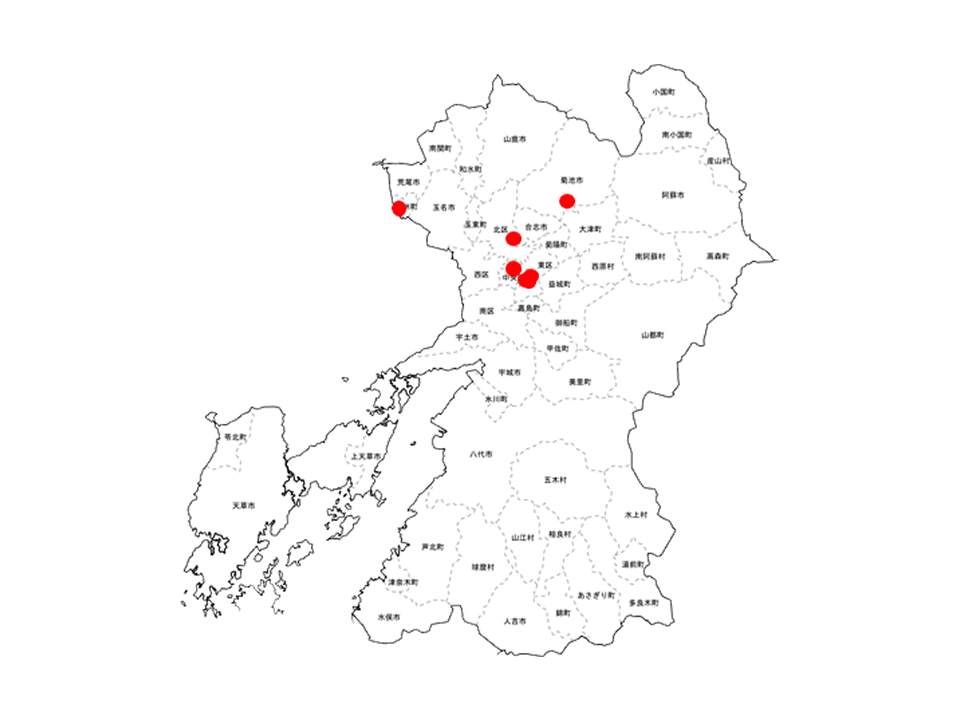

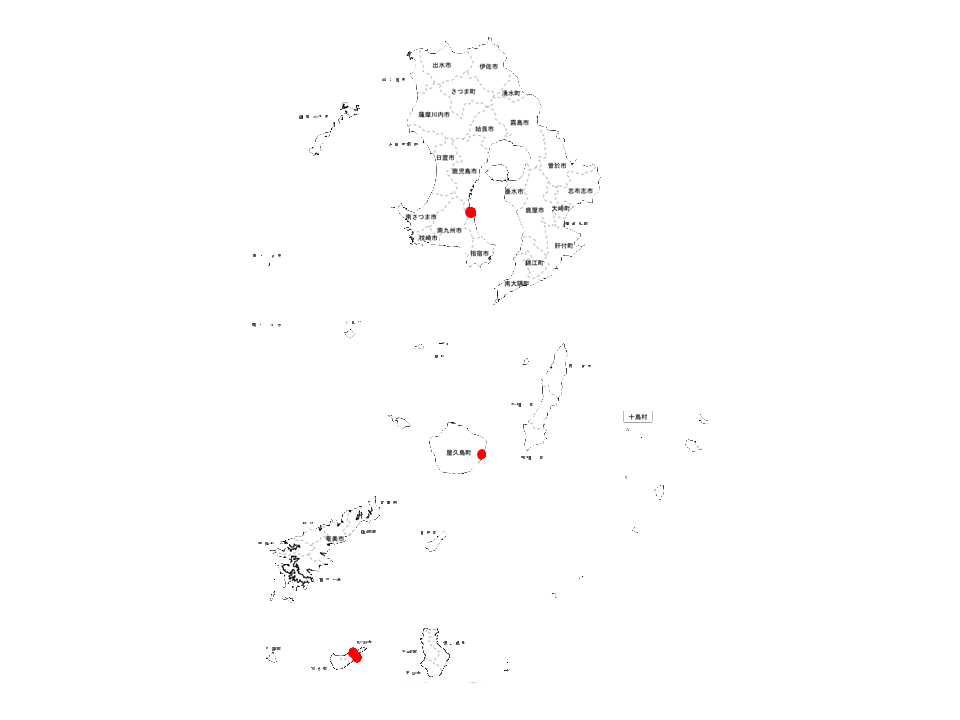

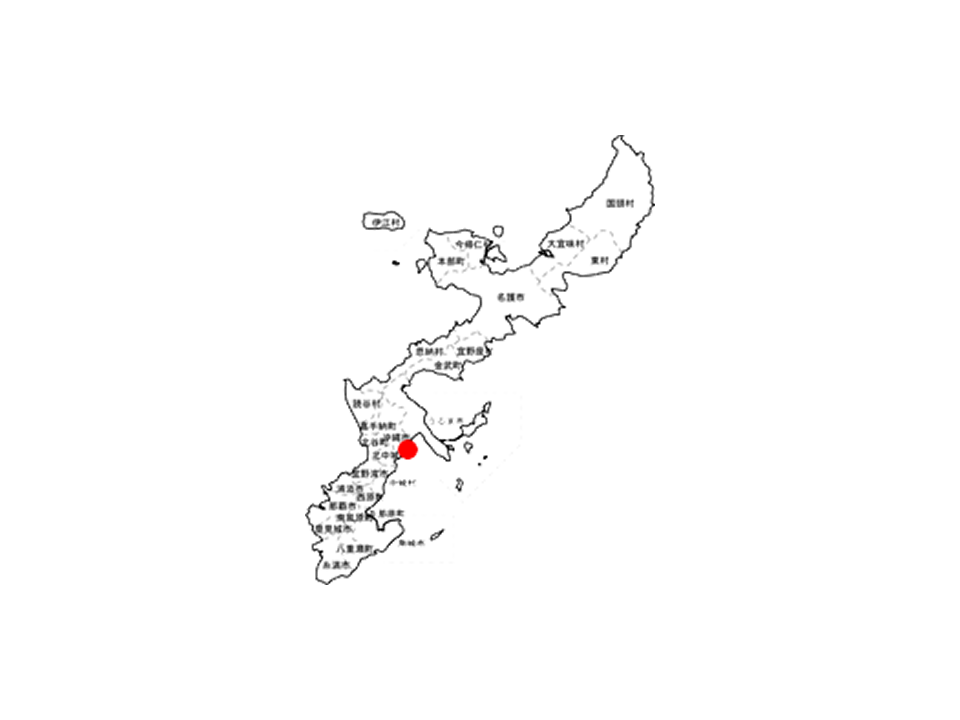

熱帯地方に分布するといわれ,日本でも南西諸島で発見されている.

リュウキュウモリゴキブリとは同郷ともいえる種.

両種は飼育に関して特に気を使わなくとも,増えていたので今年の冬は棚の最下段にリュウキュウモリゴキブリと並べておいた.

その結果リュウキュウモリゴキブリはやばそうな状況に陥り,現在最上段にて休養中.

本種は最下段で猛烈な勢いで増え続けている.

餌と水があればどんどん増える.

言ってみればゴキブリらしい種.

2011 .4.18

リュウキュウモリゴキブリの冬の管理

餌を食うリュウキュウモリゴキブリ.

昨年の4月に今の場所に移り,今の場所での初めての越冬.

難なくいつものように冬を越した種もあれば,本種のようになんとなくいなくなりかけた種もあった.

以前は,冬でも中プラケ内をたくさんの成虫,幼虫が群れていたが,本種は一つの産地が滅び,もう一つも小プラケに引っ越すほど勢力が衰えた.

モリゴキブリ類は意外と「コツ」の様なものが必要なのかもしれない.

2011 .4.14

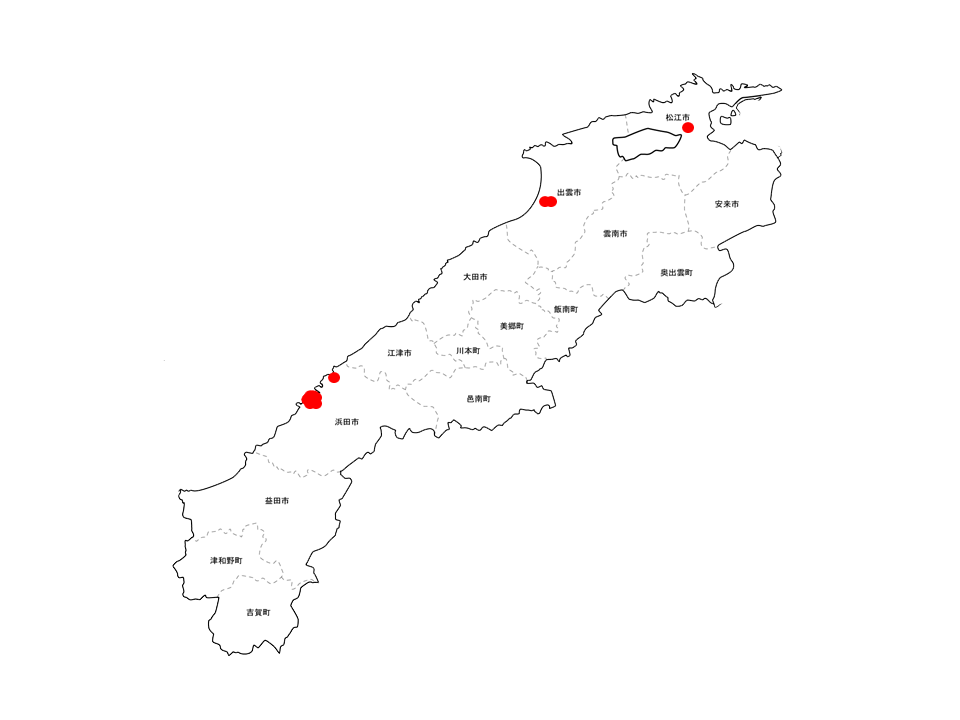

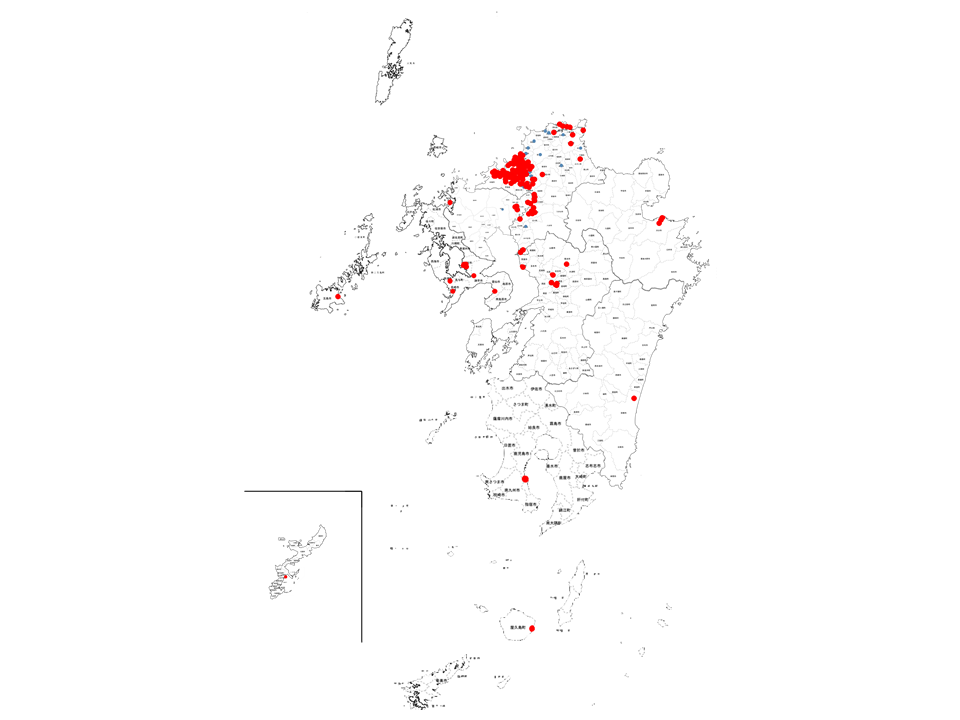

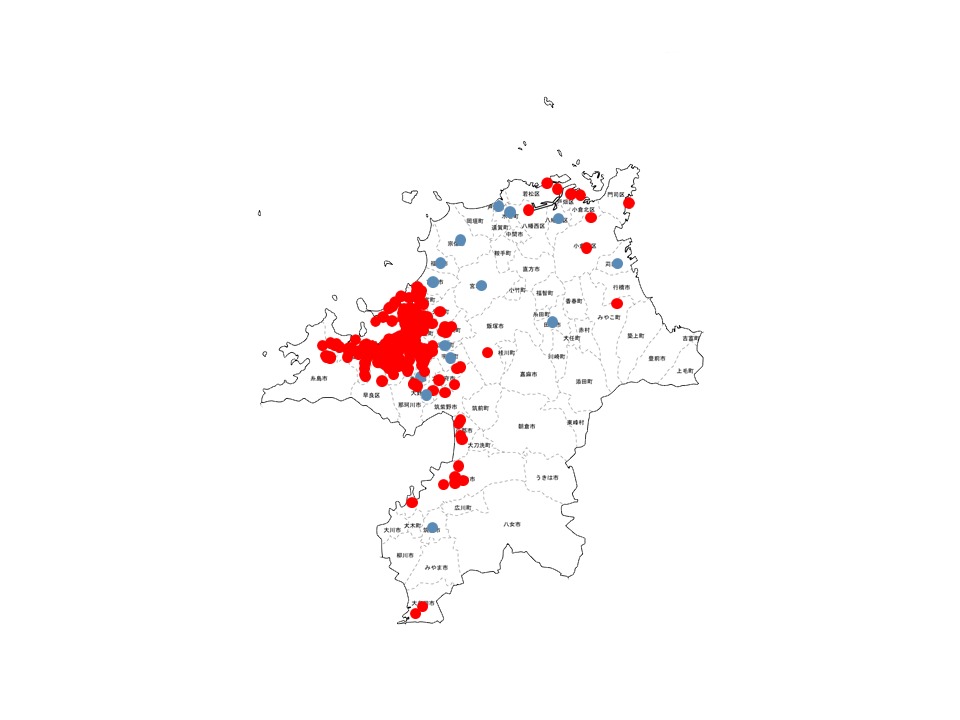

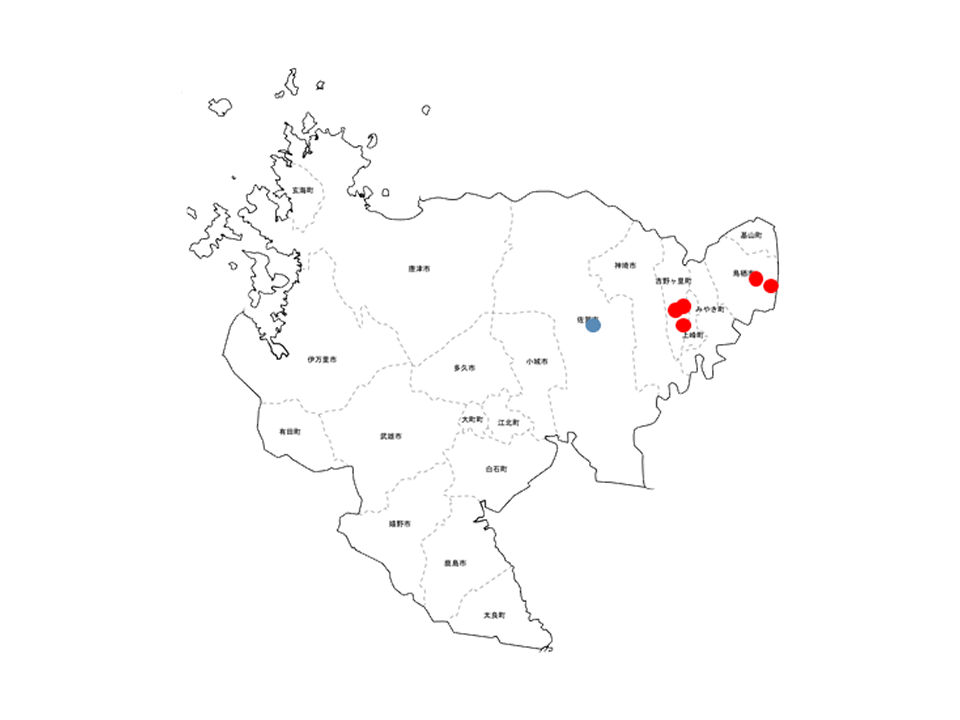

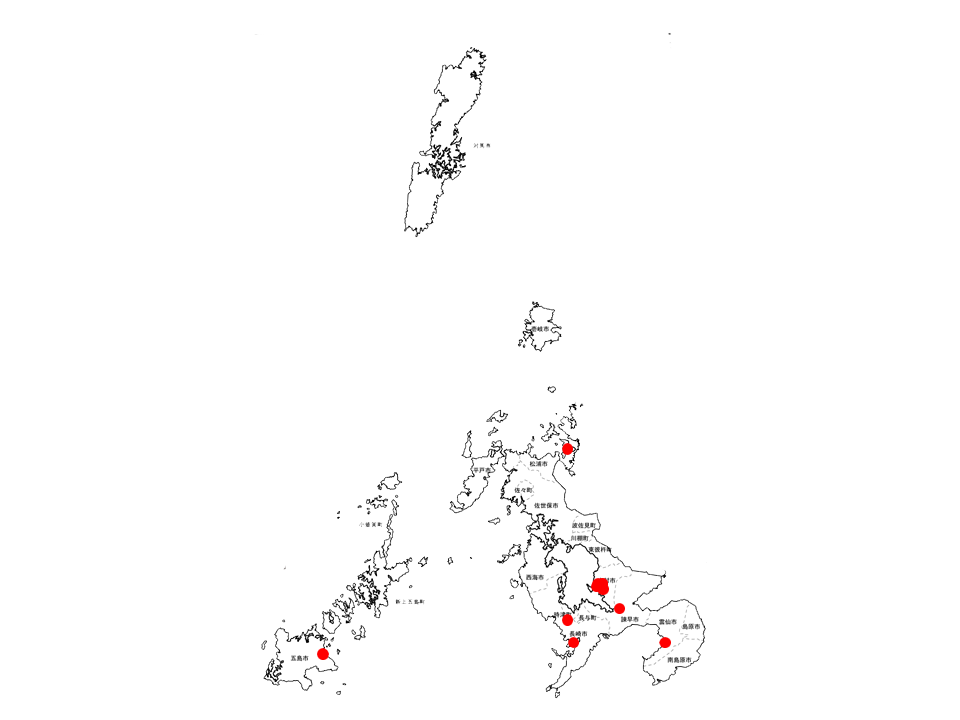

離島のモリチャバネゴキブリ

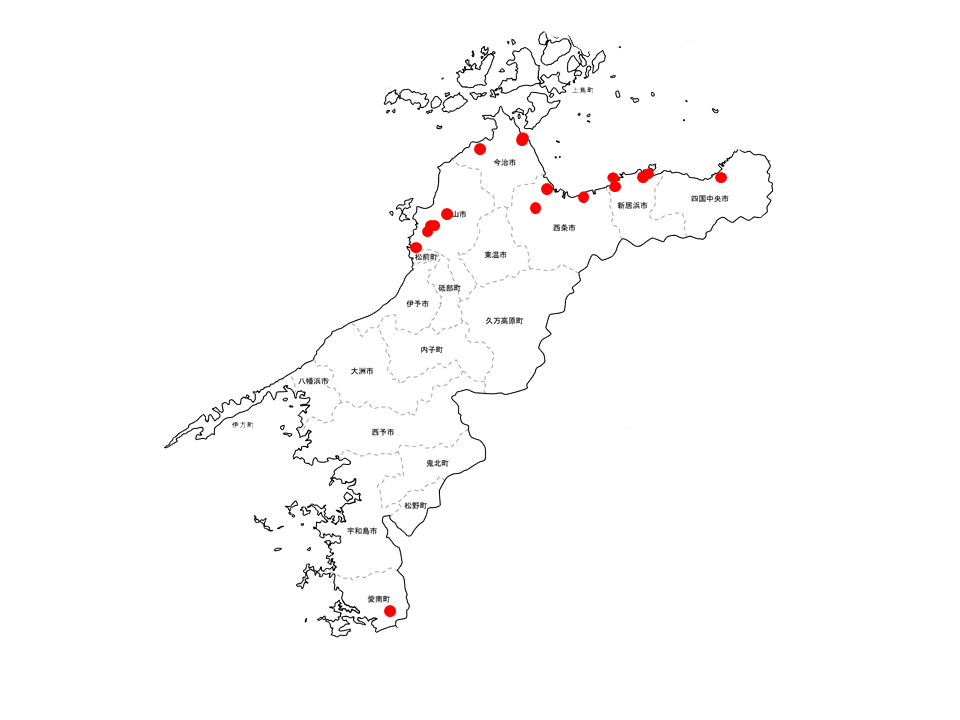

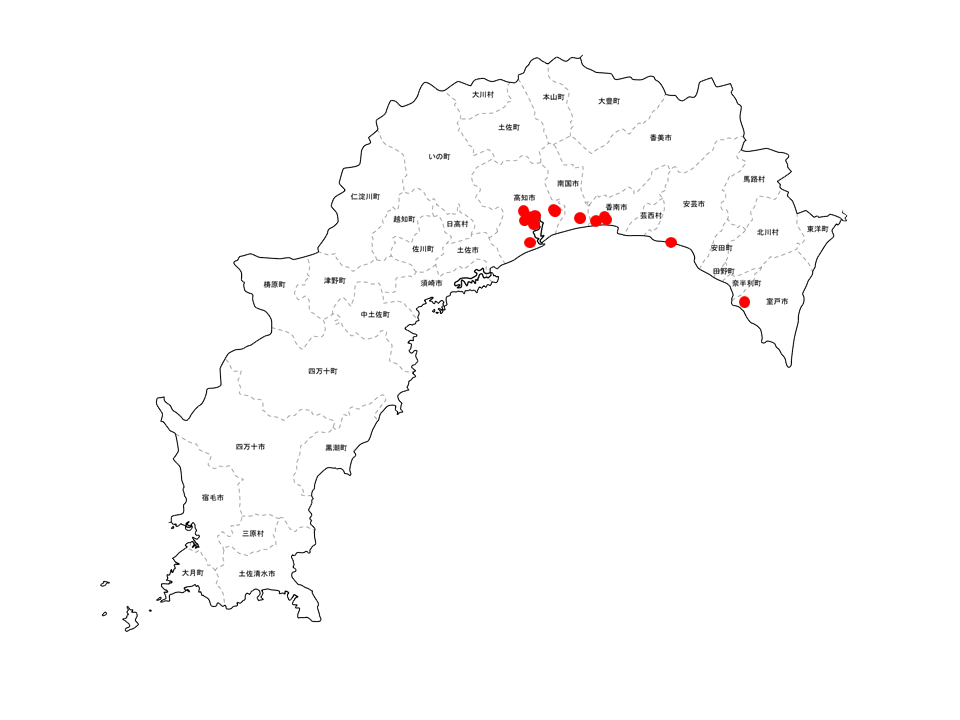

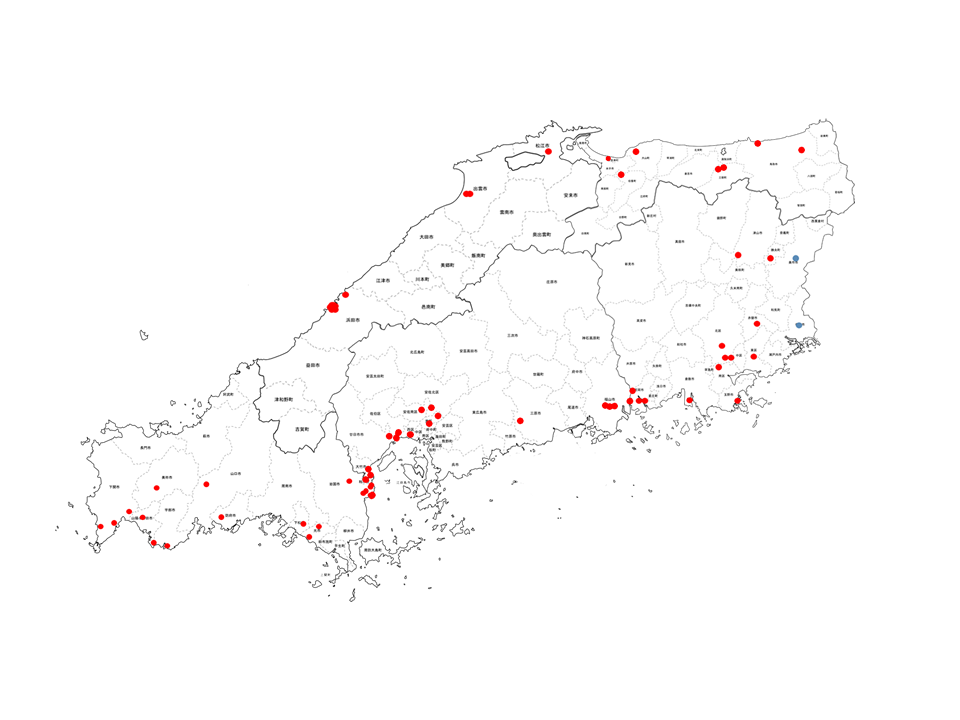

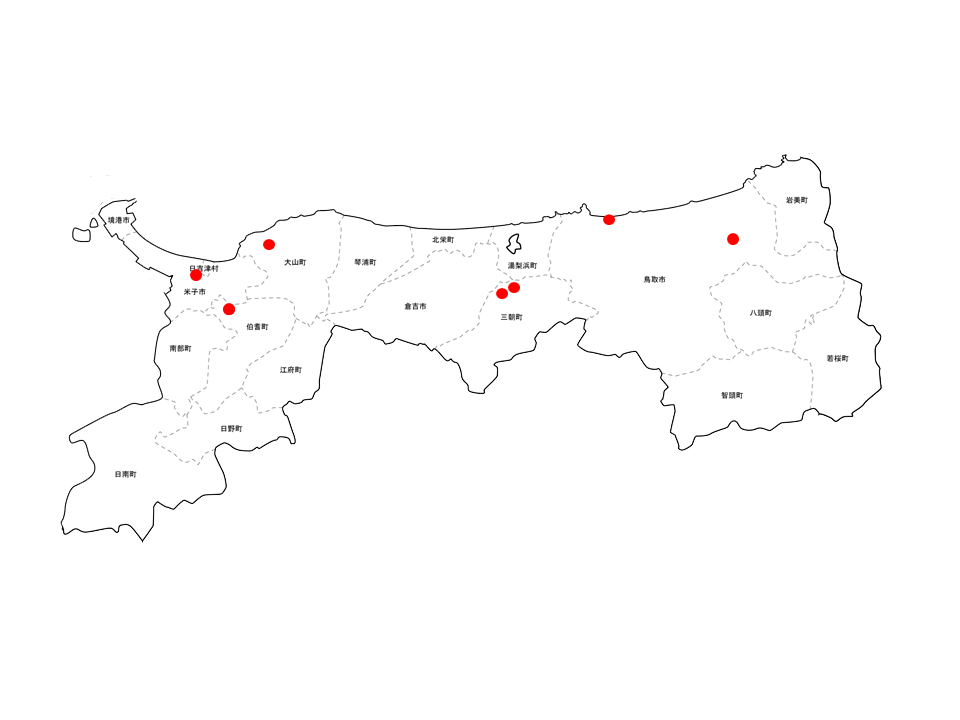

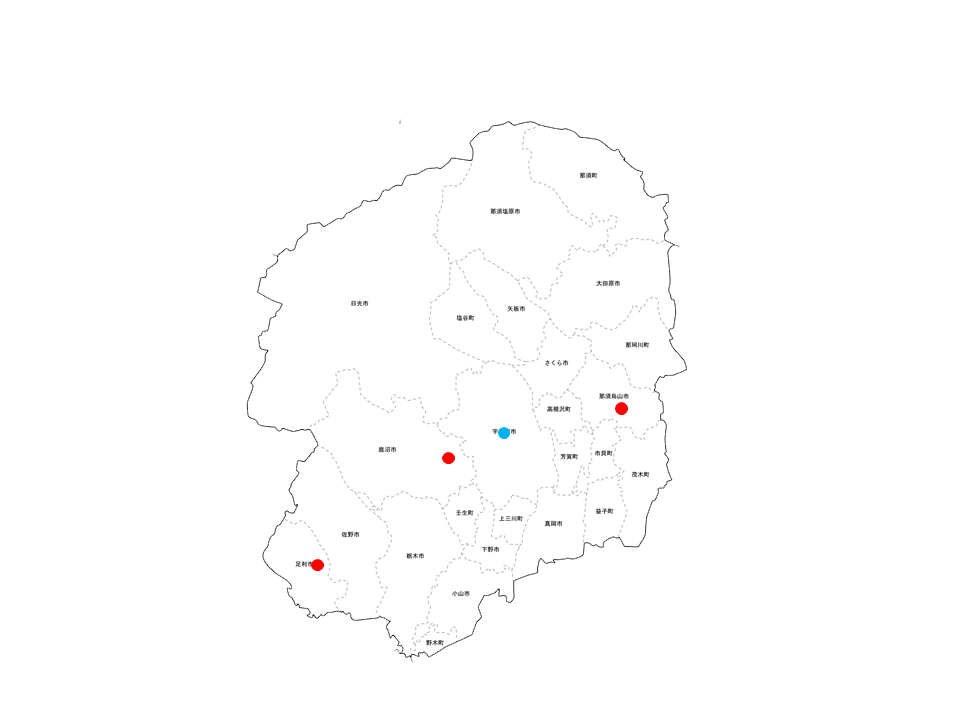

島根県隠岐西ノ島で採集されたモリチャバネゴキブリ.

昨年島を訪れたS籐先生が幼虫を採集してくれて,やっと成虫が増えてきた.

海を渡りよく東京まで来たものだ.

羽化直後個体.

2011 .4.13

長寿ワモンゴキブリ

2008年8月に孵化した個体.

昨日,息絶えた.

生存日数約960日.

跗節,触覚も取れ,痛々しいが良く生きてくれました.

しかし世界の記録には成虫になってから1,693日の記録があるそうで,挑戦しようとは思わないが,恐らく低温でじっくり成長させた時の記録ではないだろうか.

2011 .4.12

ボーセリンローチ床換え 2

本種の飼育も,マットを使用しているため,幼虫の分離が面倒.

そこで,オガサワラゴキブリの床換えで使用した,篩を使ったところ上手くいきました.

左の容器が篩った後のかす.

初齢幼虫1匹も落ちることなく細塵化したマットから幼虫を救出している.

本種は綺麗な黄色の個体が出現する.

そのほかにも,色のパターンが違う個体も出るので,固定などにチャレンジしてみるのも面白いかもしれない.

2011 .4.11

クロツヤニセケバエ

食品工場を担当するO木所長より珍しい写真が届いた.

クラックから脱出するクロツヤニセケバエ.

良くこんな瞬間を見つけたと思うが,良くある事らしい.

コバエと言われるハエ類の中では寸胴な腹部に短い数珠上の触角など,ノミバエ類に比べると個人的には嫌いではない.

幼虫の餌となるものは,腐敗した動植物と言われ,そんなものはよく考えればどこにでもあり,従ってどこにでも発生していそうであるが,発生源を見つけるのは意外と難しい.

2011 .4.8

ダニ

以前入手したダニ.

体長10mm以上.

こんなに大きいとダニと言う気がしない.

この中にいます.

一時期,ちょっと話題になったと思います.

なんとも,何を食べているか良く分かりませんが,1匹生きています.

痩せもせず,太りもせず,増えもせず.

一説では単為生殖と聞いた事もありますが真偽は分かりません.

拡大するとビロード状の長い毛が生えており,綺麗である.

タカラダニの巨大種に見えるが動きはほとんどない.

2011 .4.7

クマネズミ体重測定

生後半月の幼獣.

まだ眼が開いたばかりで動きも活発でない.

あと2,3日もすればこんなにおとなしく計量器に乗っていない.

粘着シートに捕獲され始めるのもちょうどその頃.

2011 .4.6

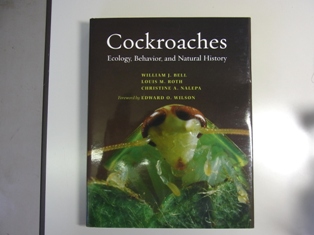

Cockroaches

Cockroaches: Ecology, Behavior, and Natural History

Foreword by Edward O. Wilson (はしがき),

William J. Bell

Louis M. Roth

Christine A. Nalepa

いずれもゴキブリでは有名な研究者である.

数年前に購入しForewordを訳しかけて現在に至っている.

表紙は Panchlora nivea.

背表紙はチャオビゴキブリ雌雄.

挿絵や写真は多くないが,始めてみる物がほとんどで,眺めるだけでも面白い.

「Cockroaches」でネットを調べると,海外では面白そうなゴキブリ関係の本が多数出版されている.

と言う訳で,少し注文しました.

2011 .4.5

オオムカデ床換え

石垣で捕れたオオムカデであるが,「タイワンオオムカデ」といわれる体節にバンドが入る物とも違い,一回り大きくなるようで,体の幅や厚みも本州のトビズムカデとは明らかに違う.

結構チープな仕様であるが,透明なシェルターは中が見えてそれなりに便利であった.

シェルターを取るとこんな感じ.

餌にしたゴキブリのカスが堆積し,それを食べると思われるダニが発生している.

昨年,産卵だけして食べてしまったので,今年は孵化を目指し,安心シェルターにした.

2011 .4.4

ブラベルスコロセウス飼育

ブラベルスの中では飼育しやすい(丈夫)種だと思う.

ただ,大きくなる為狭い容器で過密飼育すると,翅が伸びない個体が増えるので,現在は大プラケで飼育中.

そして,運動・脱皮用に鉢底ネットを入れている.

餌はいつもの固型飼料.

そして水.

2011 .4.1

シナゴキブリその他の形態

腹側はこんな感じ.

他の一般的な害虫ゴキブリに比べ,翅が長いのが分かる.

腹背面.

特別何もない.

腿節棘列はC型.

これも害虫種では余り見ない型である.

2011 .3.31

シナゴキブリ 翅

昨日に続き翅.

前翅.

後翅.

複雑な斑が入る.

2011 .3.30

シナゴキブリ 頭部

シナゴキブリ Eupolyphaga sinensis ♂

前胸背拡大.

いわゆるゴキブリらしい頭部背面.

拡大して分かった事だが,意外と毛深い.

写真から確認できるだけで,頭頂,前胸全体,翅付け根全てに毛が密生している.

頭部前面.

通常ゴキブリの単眼点は小さく,頭部表面の内側に白く存在するが,これは眼のように飛び出して付いている.

口器周りなどゴキブリというよりトンボに似ていると思う.

(トンボを余し知らない人の感想です).

2011 .3.29

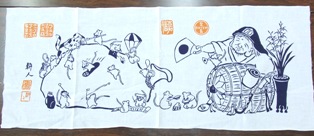

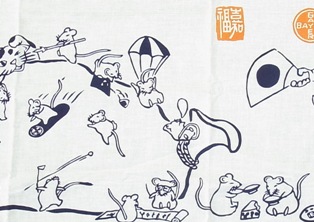

ネズミの手ぬぐい

机を整理していたら出てきた.

薬剤メーカーのバイエルは,毎年の干支を手ぬぐいにデザインして年賀で配っている.

これは鼠年の手ぬぐい.

鼠関係なので大事に保管していたもの.

絵からするとクマネズミのようだ.

私がどのネズミかというと,多分酒を飲んでいるかたわれでしょう.