ゴキブログ一覧

2012 .8.29

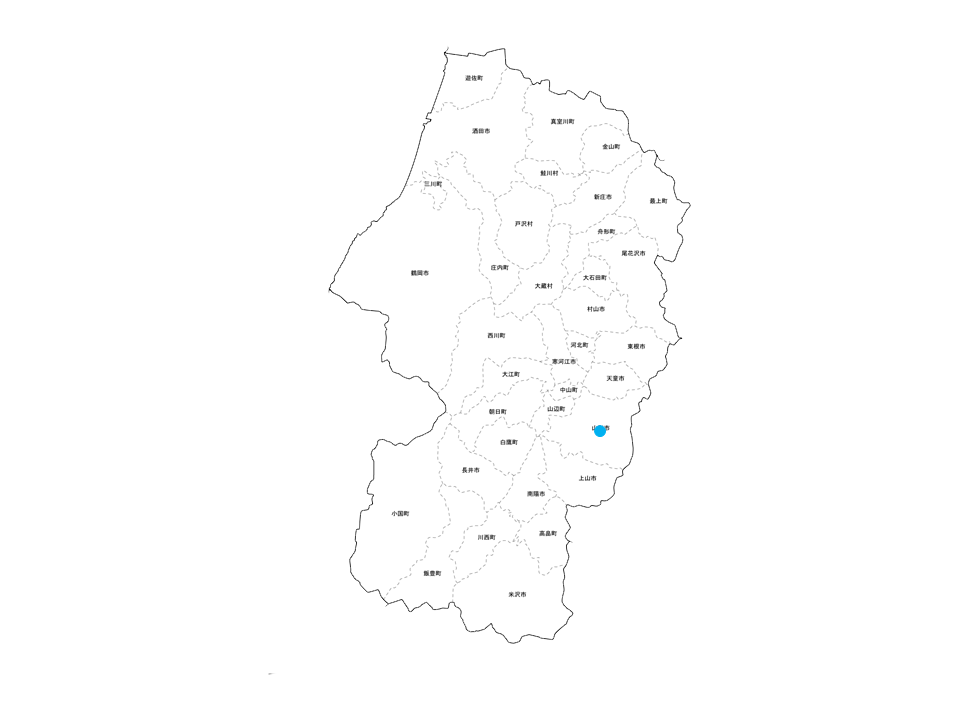

オガサワラゴキブリの脱皮穴

Room opened for the ecdysis of Pycnoscelus surinamensis.

乾燥した床材で飼育していると,観察されないが,湿った状態だとこのような脱皮用の穴を開け,その中で脱皮を行なう.

野外ではたまに見かけるが,飼育していると,乾燥してしまい,あまり見る事はない.

なくても問題なく成長しているので,生存の上では必須ではないのだろう.

今日は一日ニホンザルを追っかけていました.

野生のサルは,飼育しているサルとは違い生き生きとしたとんでもない奴らでした.

2012 .8.28

鼻の虫

The insect which came out when blowing the nose.

汚い話で恐縮ですが.

外出から帰社後,鼻をかんだ際,ティッシュをたまたま見たら,何か存在してはいけないと訴える黒い小さな異物が目に入った.

そのティッシュの写真はさすがにNGとして.

正体は.

アザミウマの一種であった.

腹節末端が管状である事から,クダアザミウマ亜目の一種のようだ.

まだ生きて動いていた.

外出中に吸い込んだのだろう.

本種は植物に寄生するため野外には普通に生息している.

しかし,体長は1~2mm前後の種が多く,存在に気がつく人は少ないと思う.

飛んでいたのが1匹だけという事はないと思うので,口から入ったものはすでに胃袋に到達しているのかもしれない.

2012 .8.27

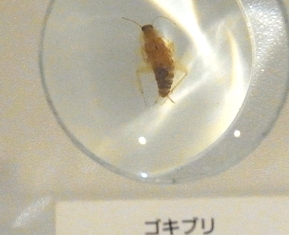

ゴキブリポストカード

The postcard of a cockroach.

昨日,久しぶりに池袋のジュンク堂書店で物色していたら,面白い物を発見.

こちら.

こんな物,誰が作るのかと思ったら,伊丹昆虫館でした.

さすがゴキブリ展を毎年やっているだけあり,面白い物を企画しますね.

ネットで調べると,2009年あたりから販売していたようで,結構ヒットします.

1枚126円【税込み】.

オリジナルでは面白くないので1種増やしておきました.

すぐ分かりますよね.

2012 .8.24

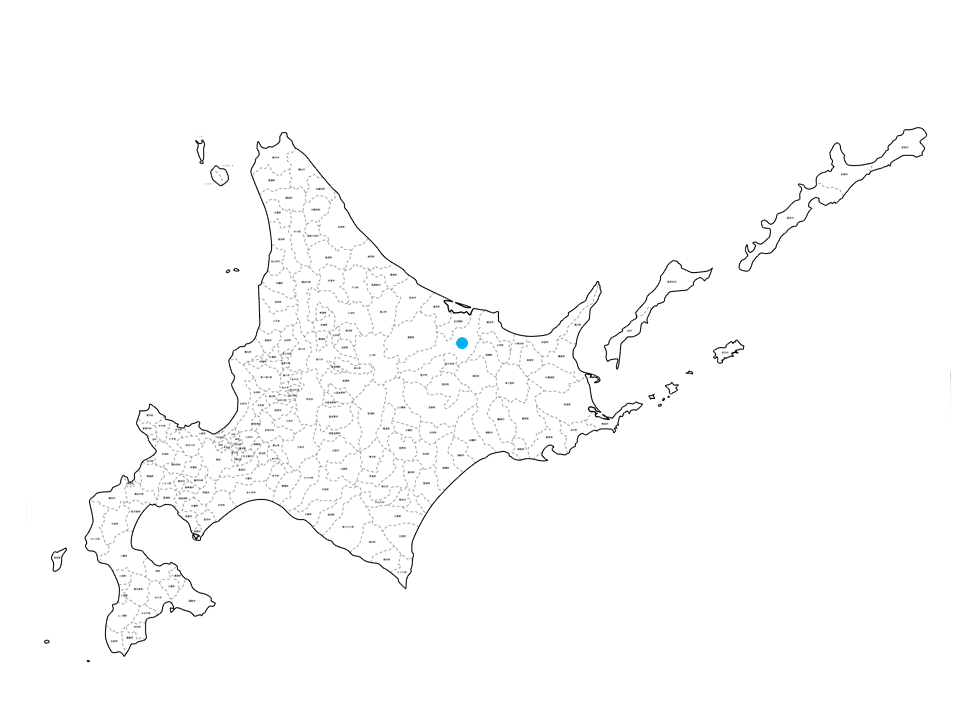

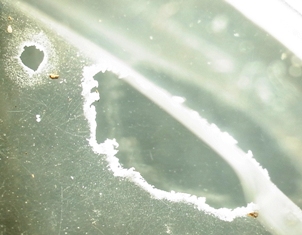

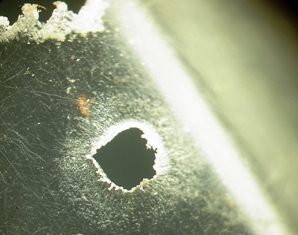

ゴキブリの齧り跡 オガサワラゴキブリ編

The hole which the cockroach gnawed and was made. Volume on Pycnoscelus surinamensis.

大型のPeriplaneta属や,他の大型種の齧る力は

以前ご紹介した.

今回は,もっと小型のオガサワラゴキブリで発生した.

しかも,紙(繊維)類ではなく,さらに硬いプラスチックを食い破られた.

見事な大穴.

大穴拡大.

高さ7mm,幅4.5mm.

小穴拡大.

直径1mm.

逃げた個体はこのように捕獲されたが,今後の管理方法を再検討しなければいけない様だ.

2012 .8.23

ゴキブリの厚み

Thickness of a cockroach.

昨日のマルゴキブリの薄さ比較で.

一般的に,ゴキブリの特徴として,扁平であるが故,狭い場所に潜り込むことが出来,その結果,潜り込んだ物の移動に伴ないアチラ此方へと運ばれて分布を広げる.

マルゴキに比べると随分厚みがある.

ただし,マルゴキは雄,この写真は雌の産卵中なので,一概に比べられないが,雄とてマルゴキほど薄くはない.

2012 .8.22

マルゴキブリ床換え

Cleaning of the breeding case of a Trichoblatta nigra

約10ヶ月ぶりの床換え.

前.

汚れている様に見えませんが,シェルターをどけるとこの通り.

本種は,脱皮殻を食べないらしく,また,厚みもあるようで分解されずに艶々と残っている.

死骸からは黄色いカビが生え,おかしな状態になっている.

シェルター内は大小さまざまな大きさの幼虫が詰まっている.

目だって見えるのは,メス.

こちら雄.

横から見ると薄っぺらいですね.

完成.

あまり変わったようには見えない?

2012 .8.21

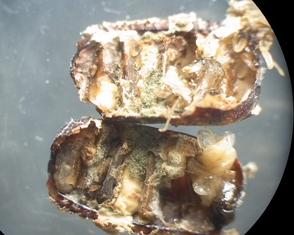

カビ卵鞘からの孵化

Two cockroaches which hatched from ootheca invaded by mold.

単為発生も,代を重ねるごとにひどい卵鞘が出てくる.

この2匹のワモンゴキブリ初齢幼虫.

この状態の中から孵化してきた.

よくこの中で成長できたと思う.

大した生命力である.

2012 .8.20

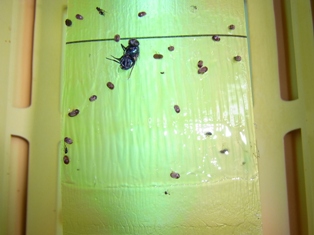

タバコシバンムシ発生

Cigarette beetle occurred.

事務所内に設置した捕虫機.

ふと見ると沢山付いている.

コバエ系だと嫌だが,どうやらタバコシバンムシのようだ.

一応,顕鏡して確認.

間違いなくタバコシバンムシ.

さて後はホスト探しだ.

可能性は殺鼠剤.

商売柄こういったサンプルやら使いかけやらは沢山ある.

ネズミの固型飼料あたりが怪しいが,どれも異常なし.

では最近頂いた荷物の中で・・・.

で,これが犯人でした.

やはり殺鼠剤でした.

中はこんな状態.

物は冷凍殺虫して保管.

後は室内に散った成虫を駆除するだけ.

何とか,ほかに入りこまずにいて欲しいが,気がつくのは来年あたりだろう.

2012 .8.17

肩のりクマネズミ その後

The situation of the after that of a shoulder riding roof rat.

生後間もない時期に,事故で後脚の片方を失った仔です.

今日で生後400日齢.

人の存在を気にしない「慣れた」個体です.

しかし,以前,別の部屋で写真を撮ろうとして,移動させた際,急に駆け出して取り押さえたら思いっきり噛まれ大流血.

やはり,クマネズミは,慣れた環境で自由に振舞うのであって,初めて入る空間には相当神経質になるようです.

この性格もあり,トラップには捕まらない困った動物になっている訳です.

2012 .8.16

オガサワラゴキブリ受精嚢

The spermatheca of a Pycnoscelus surinamensis.

オガサワラゴキブリの受精嚢.

腹端を切開すると出てくる.

この中に精子が蓄えられている.

2012 .8.15

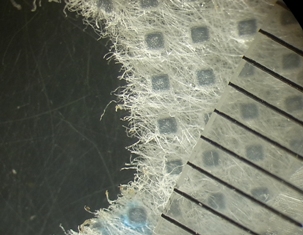

コワモンゴキブリの齧る能力

Capability which Periplaneta australasiae gnaws

大型のGlass climbing 可能な種は,炭カルが落ちて放置しておくとこうなる.

成虫も余裕で通過できる大穴.

面白い事に,これに気がつき蓋を取ろうとしたら,紙の上にいた成虫数匹は,逃げ迷うことなくこの穴から,ケージ内に戻っていった.

逃走経路を記憶していたかのようなスムーズさだった.

裏から見ると,他にも数箇所齧って小さな穴(赤→)が空いていた.

大穴だけであれば,切り詰めて小プラケに使いまわすのだが,微妙な穴あき具合だ.

拡大.

繊維の切断面は,切れの悪いニッパーのような物で切ったように見える.

ゴキブリの顎を見ると,なんとなく納得する.

この動物の齧り後だが,犯人が分かっていれば何とでもいえるが,犯人探しの仕事は,白い頭がさらに白くなるような辛さがある.

2012 .8.14

指

The finger of a roof rat.

群れからはじかれた個体 かな?

普通はシェルター内に雌雄仲良く重なっているが,たまに1匹金網にぶら下がる様に張り付いている.

そのときの前足手の甲.

金網越しに握手すると,嫌がってか逃げていく.

当り前か・・・.

2012 .8.13

Deropeltis paulinoi

Deropeltis paulinoi

Deropeltis属の中で最もポピュラーな種であったが,なかなかまともな個体が入手できず.

私の中では,輸送に耐えられない虚弱体質種となっていた.

が,どうもそれらの個体はクラッシュした群れだったようで,この個体たちは丈夫であった.

そんなわけで,問題なく殖えてきた.

♂成虫.

♀成虫.

1齢幼虫.

このグループの形態は結構好きです.

2012 .8.10

クロポチャ

Drowned Periplaneta fuliginosa.

ここの所毎朝クロゴキ成虫の死骸を見かける.

大概は♂のように見える.

雌は潰されている場合ではないのだろう.

せっせと卵を生産しているところだと推測される.

実験棟階段の水ジョウロ内にクロゴキ発見.

ここは昨年アオダイショウが登ってきた階段.

ヘビが入るぐらいだからゴキブリなどは普通に入ってくる.

雄のようだ.

この内壁ではさすがに登れないようだ.

水でも飲みに入って出れなくなったのだろう.

例のガラス製のゴキブリ捕り器の原理だ.

そうはいっても,目があってしまった以上放置も出来ず,水ごと外に開放してあげた.

でもそう先は長くはないような気がする.

2012 .8.9

ミルワーム

MEAL WORM

甲虫目ゴミムシダマシ科

チャイロコメノゴミムシダマシ

Tenebrio molitor という学名で,ヨーロッパ原産のようですね.

一昨日の放置可能昆虫で思い出しました.

本種はかなりいい線いってると思います.

うちで大量放置飼育している昆虫で,最も古いのはもちろんこのミルワーム.

ミールワームが正しそうですが,日本では「ミル」が一般的のようです.

チャイロコメノゴミムシダマシの幼虫.

こいつは,フスマさえ入れておけば,後は何もしなくても生きています.

フスマがなくなっても,共食いしながら餌が来るのをじっと待っています.

いろいろと害虫を飼育しましたが,こいつが№1です.

2012 .8.8

トビイロゴキブリ感染実験結果

Infection experiment of the virus for Periplaneta brunnea.

1ヶ月ほど前に,淘汰予定ケースの中に,別系統の変死による全滅した死骸を投入し様子を見た.

結果はこちら.

1匹もおかしな個体がいない.

健全な個体には症状は出ないのか?

もっと時間がかかるのか.

というわけで,この実験は終わり.

大量飼育する昆虫ではコオロギもこのような大量死があるらしい.

殖え始めたら適度な飼育密度を維持すような注意が必要ではないでしょうか.

2012 .8.7

ホラアナゴキブリ床換え 3

Breeding cage cleaning of the Nocticola uenoi uenoi.№3.

前回の床換えが2011年2月.

少し放置しすぎたようで,1月前は無数にいたのに,今日は・・・.

少ない.

探さないと見つからない.

急遽,全交換する.

よく見ると,マット内に放飼したトビムシが極端に少なくなっている.

トビムシも生きられない環境なのか.

また,ケース端には無機物結晶のような黄色い物質が目立つ.

原因は分からないが.

これから約1ヶ月ほどかけ,旧ケージから新ケージへ.

今日は10匹見つけ移動した.

後何匹見つけられるか.

何個卵鞘孵化するか.

小さい種はちょっとした環境の変化にもダメージを受けやすいので油断してはダメですね.

2012 .8.6

ゼブラゴキブリ産卵

Laying eggs of the Eurycotis decipiens.

前回の交尾していた雌とは違うと思いますが.結果としてこうなります.

関係ないが,たまたま脱皮中の中齢幼虫.

2012 .8.3

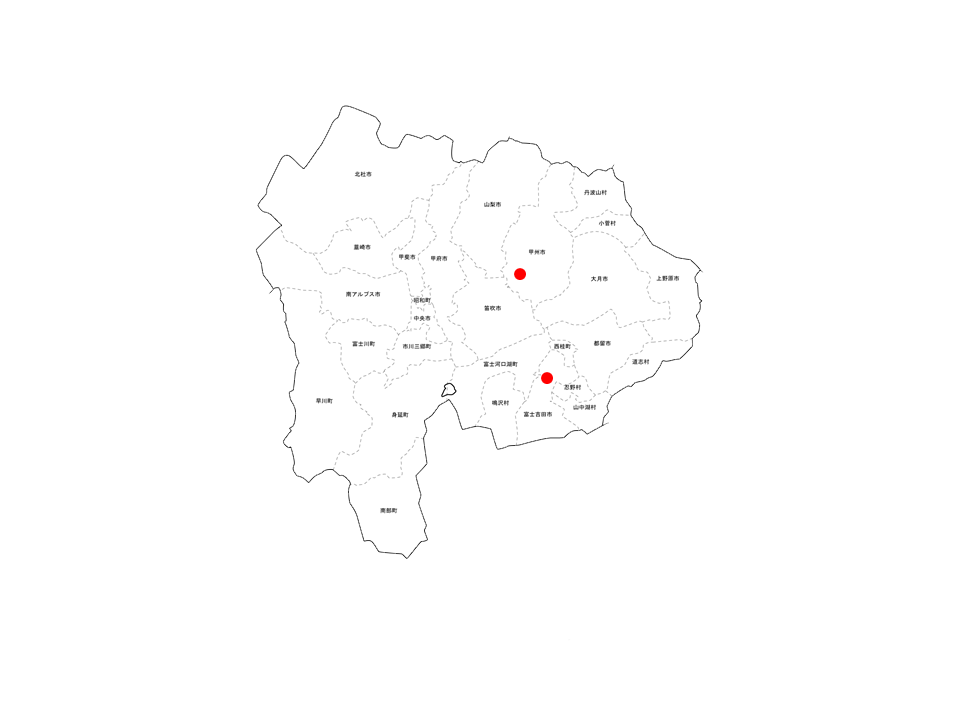

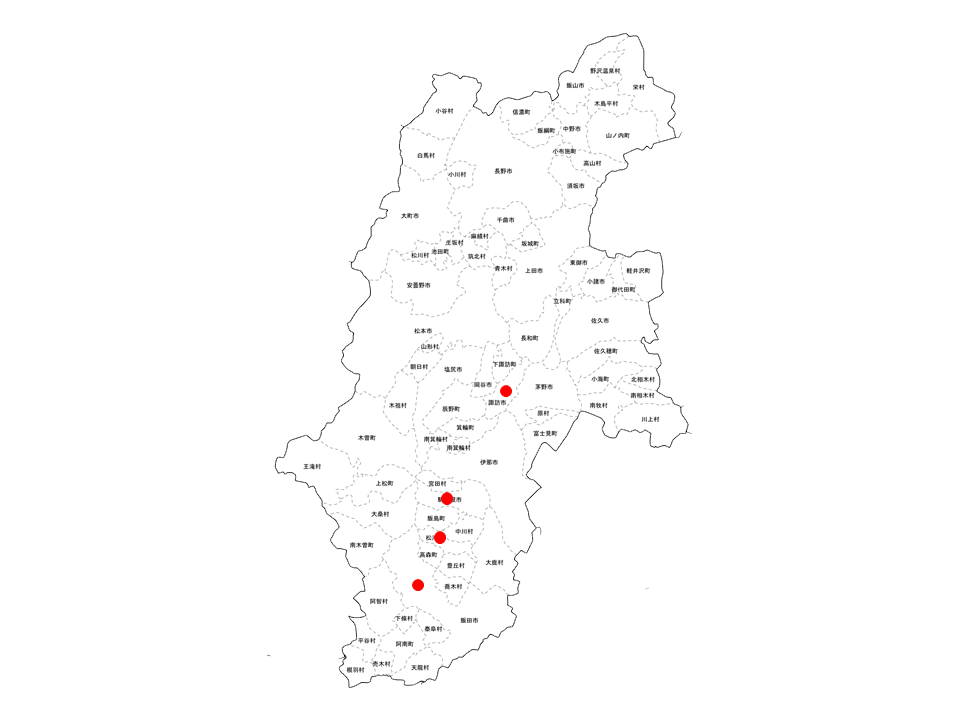

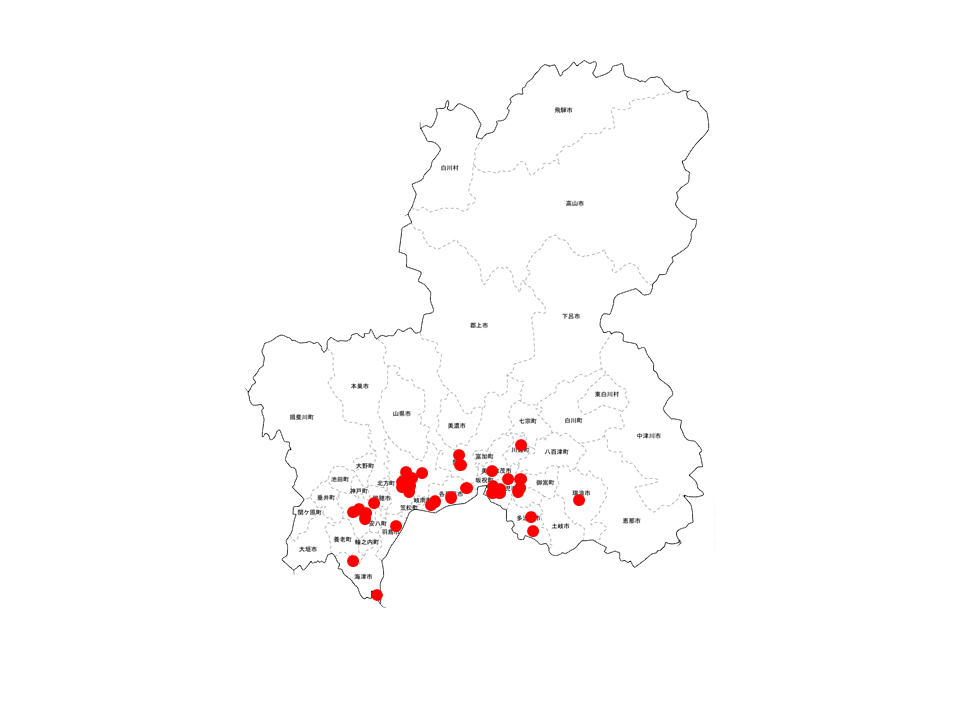

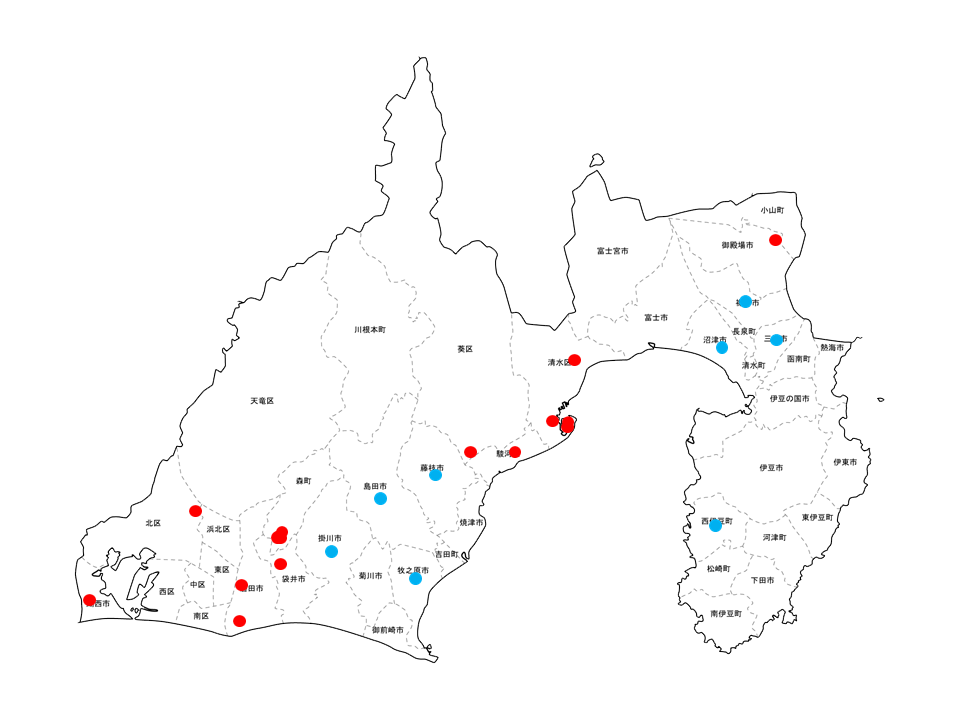

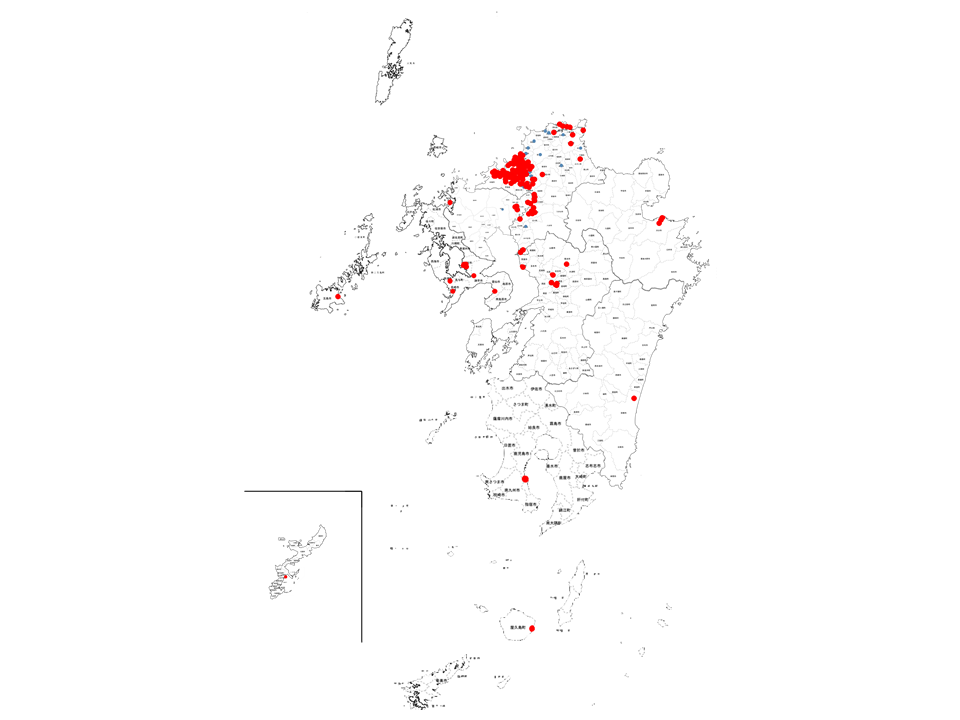

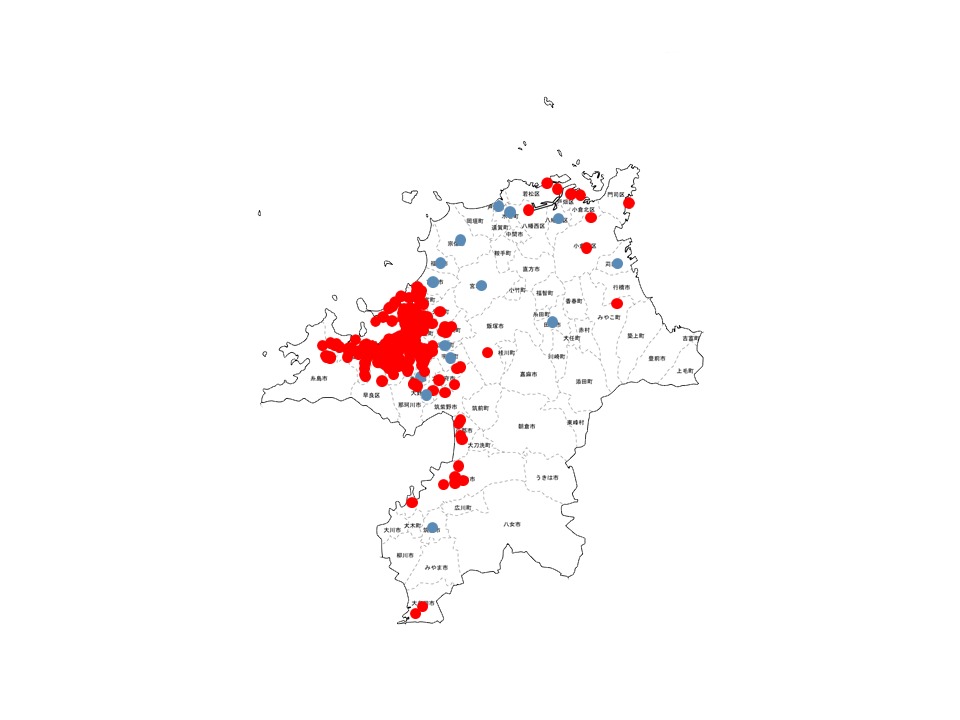

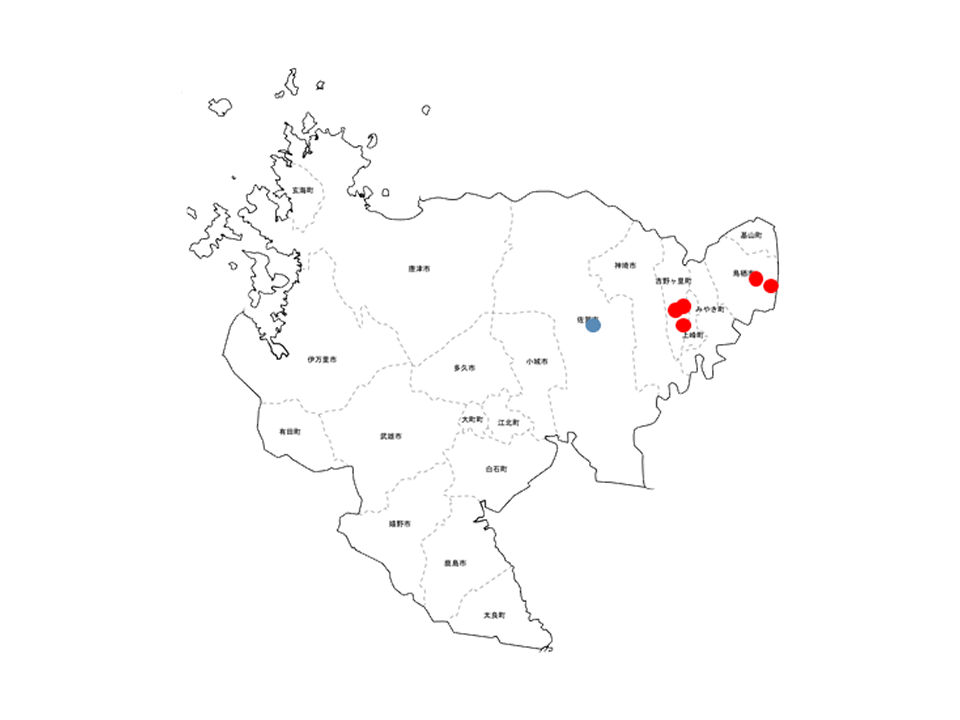

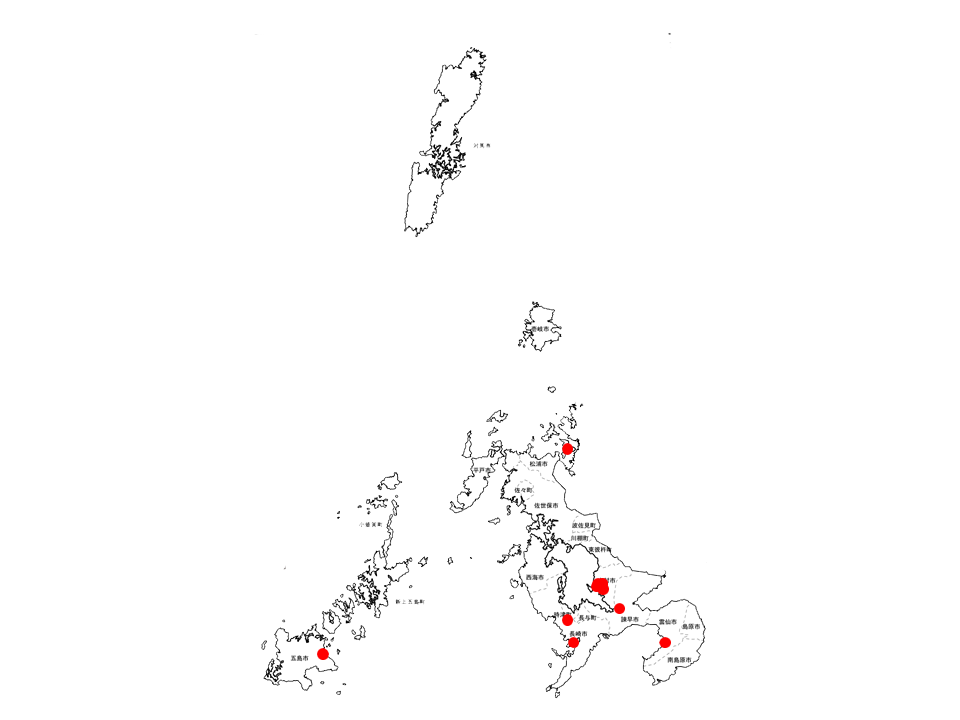

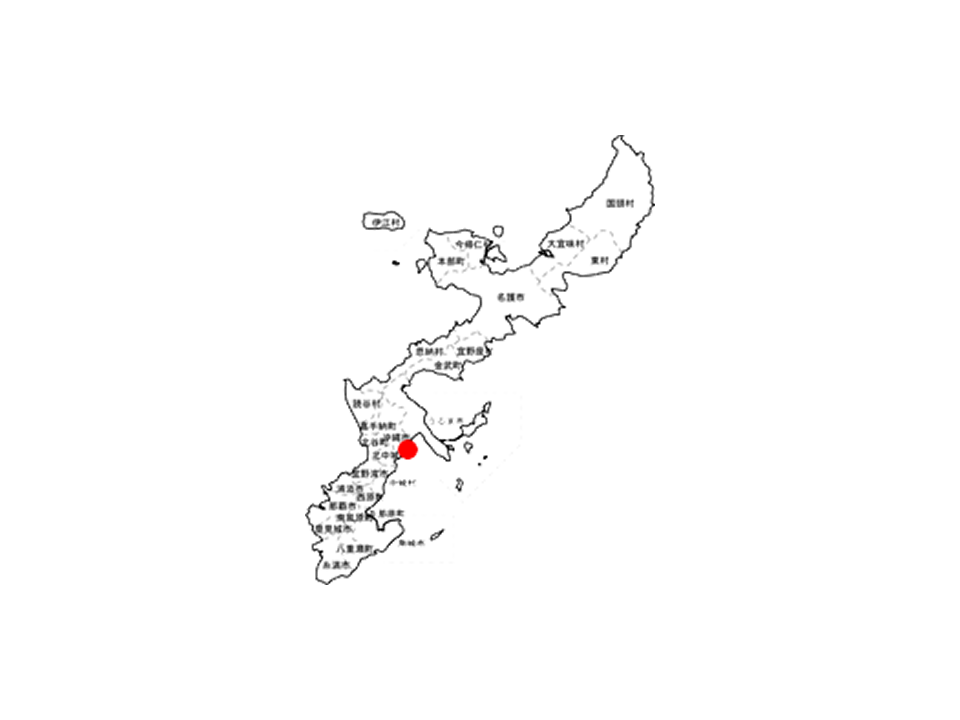

硫黄島 8月の生物

The living thing of Iwo-To.August, 2010.

8月は非常に日差しが強く,立っているだけで汗がふき出す.

そのせいか分からないが,生き物の写真はあまり無かった.

夕方.

路上を徘徊するドブネズミ.

浮石をひっくり返すと,必ず出てくるオガサワラゴキブリの幼虫.

赤い個体と黒い個体の2色がある.

理由は今のところ不明.

2012 .8.2

Polyphaga aegypticaの好む産卵場所

The spawning ground which Polyphaga aegyptica likes

別名砂漠ゴキブリ.

乾燥したマットでも卵鞘は孵化するし,幼虫も特に水場に群れる事無くマット内を徘徊している.

しかし,産卵場所としては必ず乾燥した場所を選ぶわけではなく,このように湿った場所も好むようだ.

2012 .8.1

ヨロイモグラゴキブリ床換えと繁殖

Breeding case cleaning and Macropanesthia rhinoceros reproduction.

早いものでもう8月.

この暑さももうあまり続きませんね.

今朝,今年初めてのクロゴキ路上死骸を見ました.

写真撮ろうと思いましたが,人がいてやめてしまいました.

まだ羞恥心があるなんて,修行が足りないですね.

これから多く見かけるシーズンです.

次回は・・・.

さて,約1年ぶりの床換え.

マットが黒くなっている.

見るからに不味そうな雰囲気だ.

新しいマット.

基本的には安いクワカブマット数種混合.

並べるとこんな感じ.

右が当然新しい方.

全部掘り出すと今年の幼虫は3匹しかいない.

もしかしたら,マットがひどすぎいくつか死んだかもしれない.

それでもこれだけいれば,減る事はあまり考えなくても良さそうだ.

完了.

手がかからないが,放置傾向にあるので,気がつくと全滅なんて事もありそうだ.

楽というのも善し悪しだ.

2012 .7.31

マダラサソリ産卵失敗

Laying eggs failure of the Isometrus europaeus.

そろそろ産むと心待ちにしていた.

産んでいる.

しかし,卵?をくわえている.

1個体幼体がいるので,全く無性卵だったわけでは無さそうだが.

今日の状態.

やはり1匹だけ生存.

限りなく失敗に近い結果となった.

もう一回いけるか,乞うご期待.

2012 .7.30

ゴキブリの巨大な糞

Huge droppings of a cockroach.

マレーシアに生息する漆黒の巨大なゴキブリ.

体長はヤエヤママダラ♀成虫といい勝負.

幅はこちらが勝るだろう.

で,この糞がデカイ,太い.

これはドブネズミの通常糞.

負けていない.

見た目では区別付かない.

内容物を見れば,毛等が入るのでネズミと分かるが.

詳細はこれから.

今は産卵に専念してもらうため,刺激を与えないようにそっと見守るのみ.

2012 .7.27

森の分解者

The decomposition person in forest.

ミドリバナヤスデ.

埼玉県産.

いつも変な生き物を捕ってくれる I井氏より.

性別は♀.

産卵してくれると良いのだが,この手の大型種はまだ成功した事がない.

腐葉土朽木混合マットに入れると,食いながら糞をしている.

このように木屑が泥のような土に変化しているのを見ると,嫌われるのは筋違いだと思うが,やはり外見も重要なのだろう.

私などは,脚が多いほどしびれてしまうのだが.

2012 .7.26

ゴキブリ食事マナー 2

The meal manner of the cockroach.Part 2.

ケースの蓋を開けてもがっしり確保し,食い続けるワモンゴキブリ.

持ってうろついている事も.

2012 .7.25

マットにキノコ

The mushroom which grew on the mat to use for cockroach breeding.

ゴキブリ飼育用マットに使っているのが,木食いのゴキブリ類(オオゴキ・クチキ)の食い散らかし後のマット.

これをいったんプールするのがこの大型タッパー.

なにやら変な立体感があるので開けたらびっくり.

立派なキノコが・・・.

毒もなさそう.

3本ぐらい生えたようで,古いキノコはとろけて腐敗して悪臭を放っている.

しかもマット上には黄褐色の胞子が散乱している.

2012 .7.24

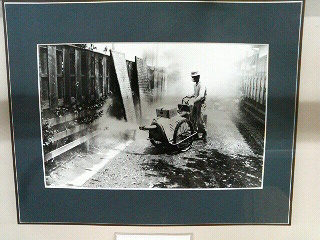

ハエ取り関連

Fly poison machine.

先週は博物館ラッシュだった.

たまたま行った病院の脇にあった博物館.

小規模だったが,無料の看板に誘われ訪問.

こちらは科学でなく,郷土博物館だった.

浦和市の歴史物が陳列.

あまり興味なかったが,害虫駆除の歴史コーナーが魅かれた.

町内会の殺虫.

噴霧器.

これはコレクターアイテムだ.

ハエ取りビン.

現在復刻版で販売されている.

ネットで検索すると見つかる.

ハエ取り箱.

これは欲しいですね.

2012 .7.23

科博のゴキブリ

The cockroaches which I watched at a National Museum of Nature and Science,Tokyo

科博は意外と敷居が高く,今回始めていった.

流石の科博もゴキブリは展示が少なく,今回はこのくらい.

土壌生物の紹介コーナー.

ツチゴキブリの幼虫?

ジャングルの樹に生息する昆虫コーナー.

良く分からない小さな個体が無数に並んでいる.

世界の昆虫コーナーの一角.

こんな感じ.

2012 .7.20

ムカデの魅力

Charm of the centipede.

龍を見た事がある訳ではないが,ムカデの捕食シーンはそれを連想させる.

噛まれたら痛いが,それを上回る魅力がある.

2012 .7.19

マレーシア産ホラアナゴキブリ

Nocticola sp. collected in Malaysia.

どこにいるか分かりますか?

日本のホラアナゴキブリより一回りほど大きく見える.

1♀で,手元に来て1ヵ月.

当初,すぐ★になるかと思ったが,元気に走り回っている.

もしかしたら,卵鞘も生んでいるかもしれない.