ゴキブログ一覧

2024 .1.4

レモン

Lemon

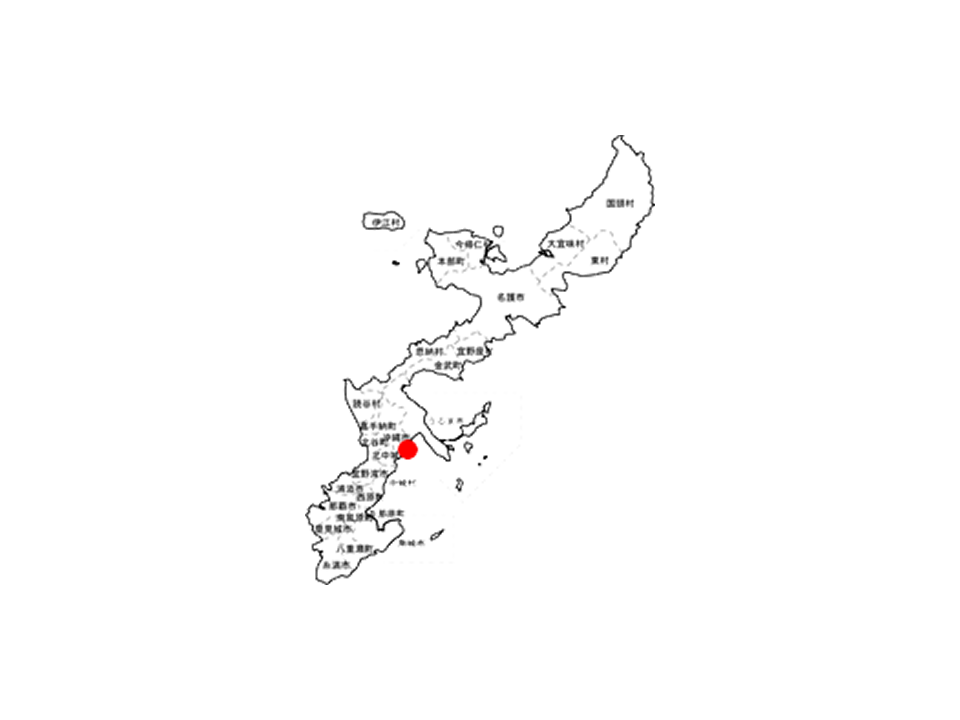

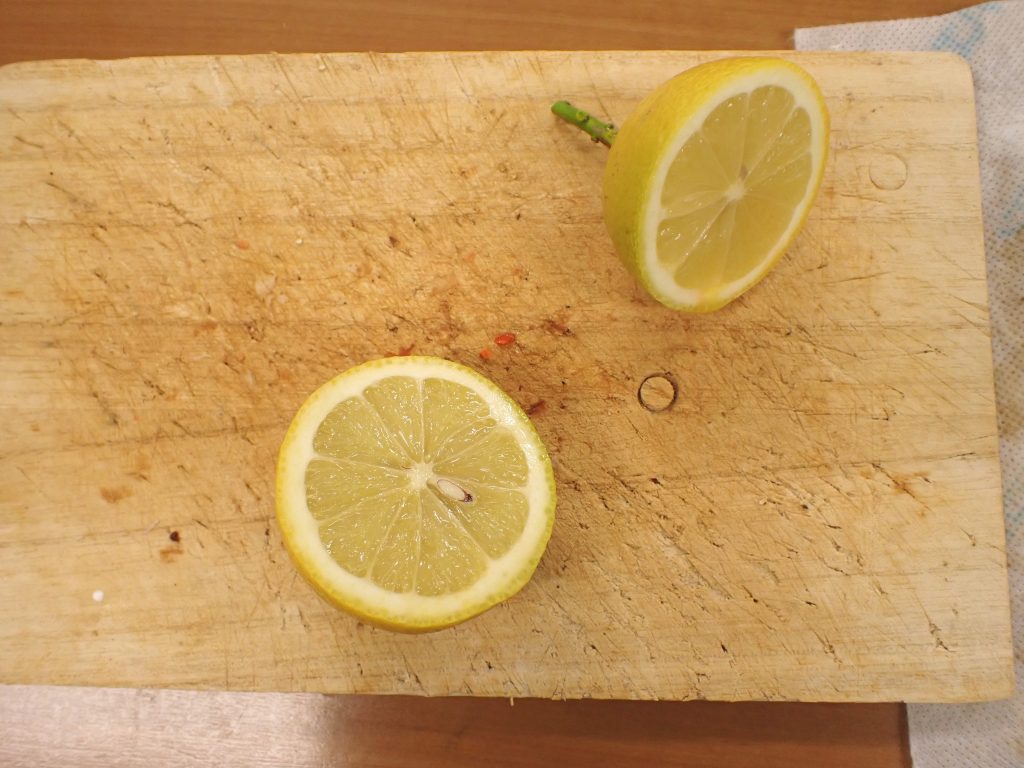

地植えにしたレモンの収穫をしたので,ヤエヤママダラゴキブリに与えてみました.

でもまあ,葉は食べても実は食べないだろうと思っていたのですが.

10日後.

食べるようです.

忌避するかとも思いましたが意外でした.

ただし,100匹以上の過密の中なので,数匹の飼育環境では気が付かない程度かもしれません.

基本雑食ですから,食べるやつもいたといった程度でしょうか.

これ見て,正月ならミカンの皮と思ったのですが,農薬が付着していたら面倒と思い止めました.

既に日差しが春めいてきたと思います.

ここは周りで様々な植物が採集できると思うので,春になったらいろんな葉を食べさせようと思います.

2024 .1.1

あけましておめでとうございます

Happy New Year 2024

本年もよろしくお願いします.

2023 .12.28

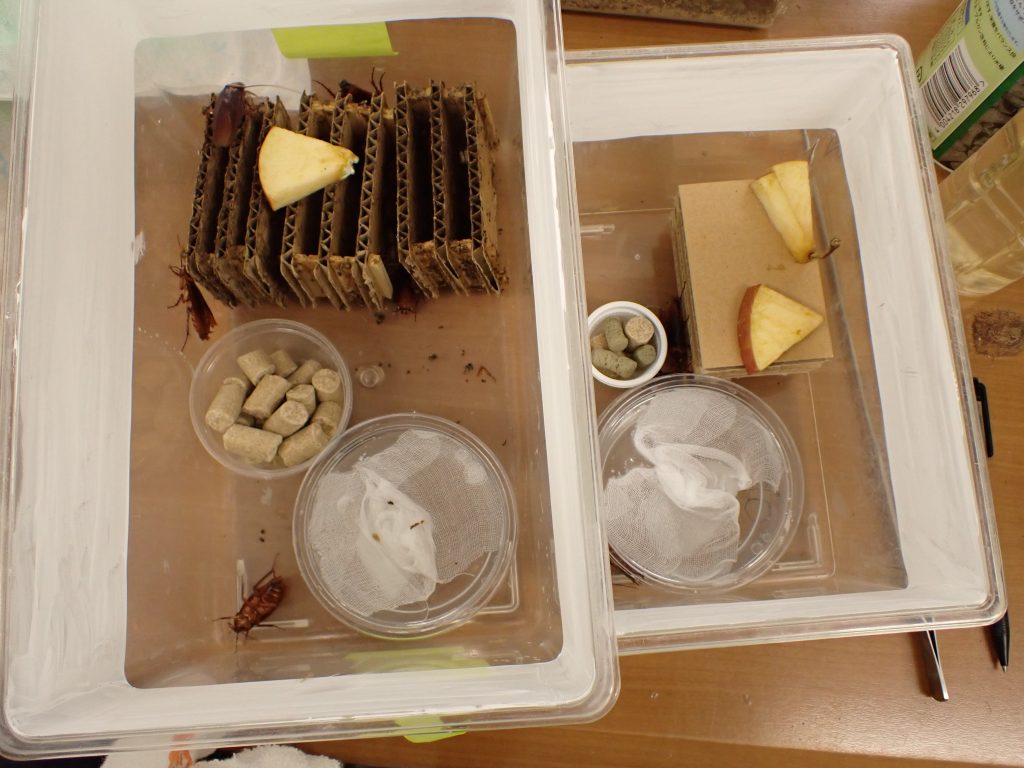

ワモンゴキブリ白眼新生ペア

Newemergence pair of White-eyed Periplaneta americana

いまだに卵鞘が全くない.

先日,別飼育室に分けた成虫たちも産まない.

半分諦め状態.

そんな折,まだ新成虫ペアが発生しているのを見つけた.

ちょうど雌雄.

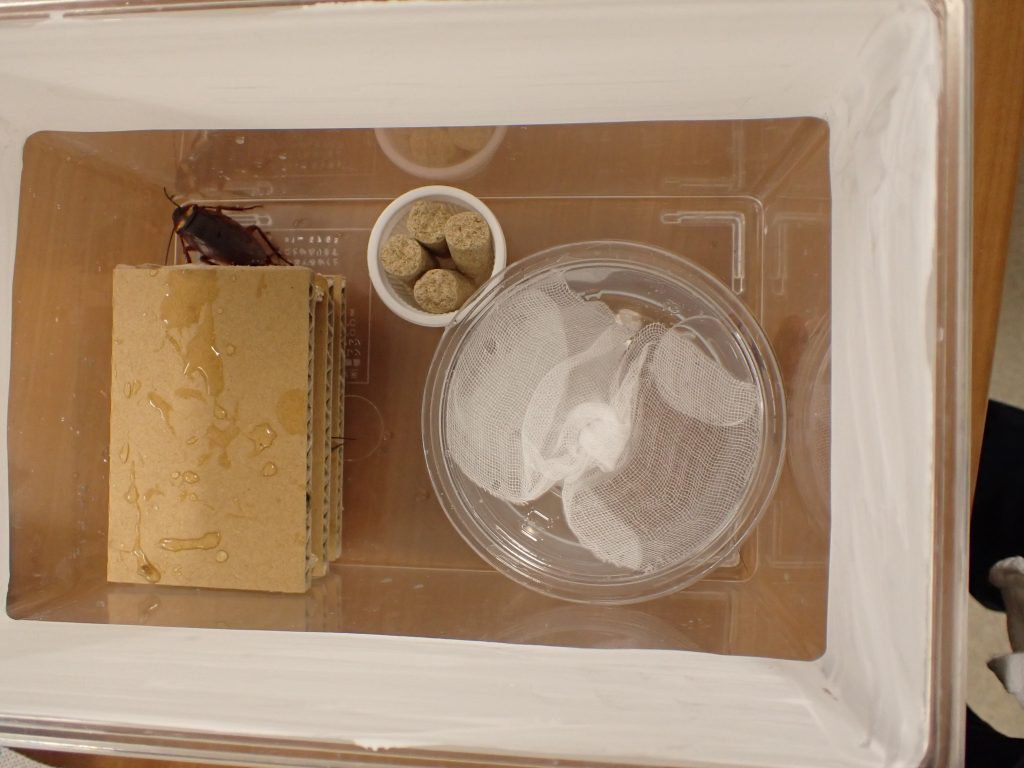

これに賭けようと言うことで,スイートルームに移って頂いた.

餌も豪華にアカズミゴキブリ仕様.

産むと良いですね.

と言う分けで,目出度く新ペアがいたことは期待が持てる所で今年は終わり.

長いようであっという間の2023年でした.

マスク生活からも解放され,新しいゴキブリもいくつか入手出来,図鑑も発売出来るなど,忙しい年でしたがそれなりに良かったと思います.

来年は沢山ゴキブリネタが集まっているので何とかすべて開放したいと考えています.

引き続きよろしくお願いします.

良いお年をお迎えください.

2023 .12.27

12月のキチャバネゴキブリ

December Centrocolumna japonica

成虫出現している.

本種は,幼虫は短日による冬季休眠,長日による夏季休眠が報告されている.

現在の飼育環境は,窓際に置いているが,夕方まで照明が付いているので季節感無くなっているのだろう.

とりあえず,今までに今までにないほど順調に飼育できている.

綺麗な姿だ.

2023 .12.26

またウスヒラタゴキブリ炭カル突破

Megamareta pallidiola again broke through the anti-climbing line.

つい先日炭カル突破されて交換したのですが,すでに炭カル消滅.

他にもいくつか系統あり,それらはほとんど削れないのですが本系統だけ.

特別個体密度が高いわけでもなく,別種?とも思われる性格の違い.

さらに数を減らして維持しないといけないかもしれない.

2023 .12.25

ワモンゴキブリ再生

Something mysterious

単為生殖F14最後の幼虫.

脱皮不全により脚と触角が欠損している.

終齢幼虫なので羽化とともにかなり修復できると期待していました.

結果.

触角は少し伸びた.

背面から見て中脚左が曲がった.

後脚??

右が再生されたのは素晴らしいが,左がなくなっている.

悩み20分ほど考えました.

そういえば脱皮殻が食べられずに残っていた.ので確認した.

ミラクルでもなく,完璧な再生と不幸が起きた結果でありました.

分かりますか?

背面から見て右脚はほぼ日常使用に耐えられるほどの完璧な再生をしました.

しかし,左脚は脱皮時に抜く事が出来ず,脱落となってしまったのです.

こんなことあるのですね.

簡単に脱皮で再生なんて言ってますが,当人にとっては簡単な事ではないのです.

いや~,ますますゴキブリが好きになりました.

2023 .12.22

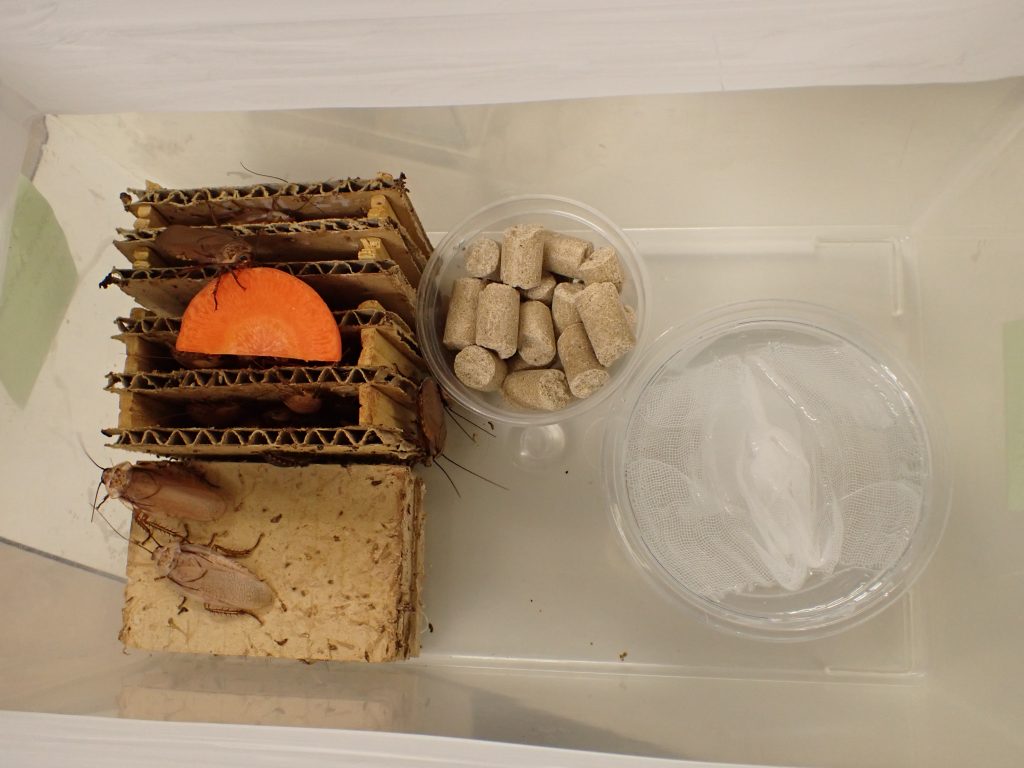

Princisia vanwaerebeki床替え

Cleaning of the breeding case of the Princisia vanwaerebeki

数年この状態で飼育してますが,幼虫の生存率がどうも低い.

幼虫の死亡個体も出ており明らかに変.

縮んだ幼虫.

水を切らした時の縮み方に似ている.

そこで,中型のマダゴキに採用しているネズミチップに切り替えて様子見ます.

2023 .12.21

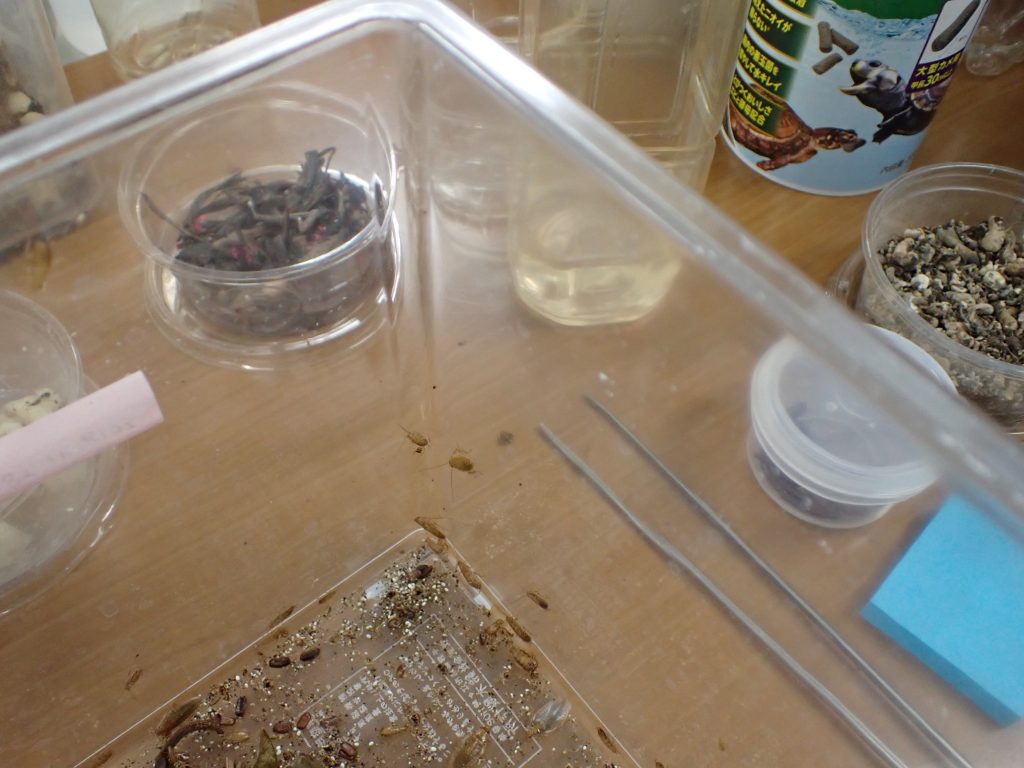

ワモンゴキブリダニ侵入

Mite infestation in Periplaneta americana case

ワモンゴキブリは2度目の侵入.

経路が分からない.

オガサワラゴキブリの様に洗うのも大変なので,元気そうな♀成虫を数匹ピンセットつまみ,霧吹きで水をかけてダニを吹き飛ばし.

その後,「トントン」して別ケージに入れゼロスタートする.

多分大丈夫でしょう.

2023 .12.20

リュウキュウモリゴキブリ床替え

Cleaning of the breeding case of the Episymploce sundaica sundaica

2007年に採集した系統です.

本当に丈夫です.

このケージも半年変えていませんでした.

それでも,幼虫が沢山出ています.

タッパーにはココチップを入れていますが,糞や古い卵鞘で汚くなっています.

新しい物と交換です.

終了.

2023 .12.19

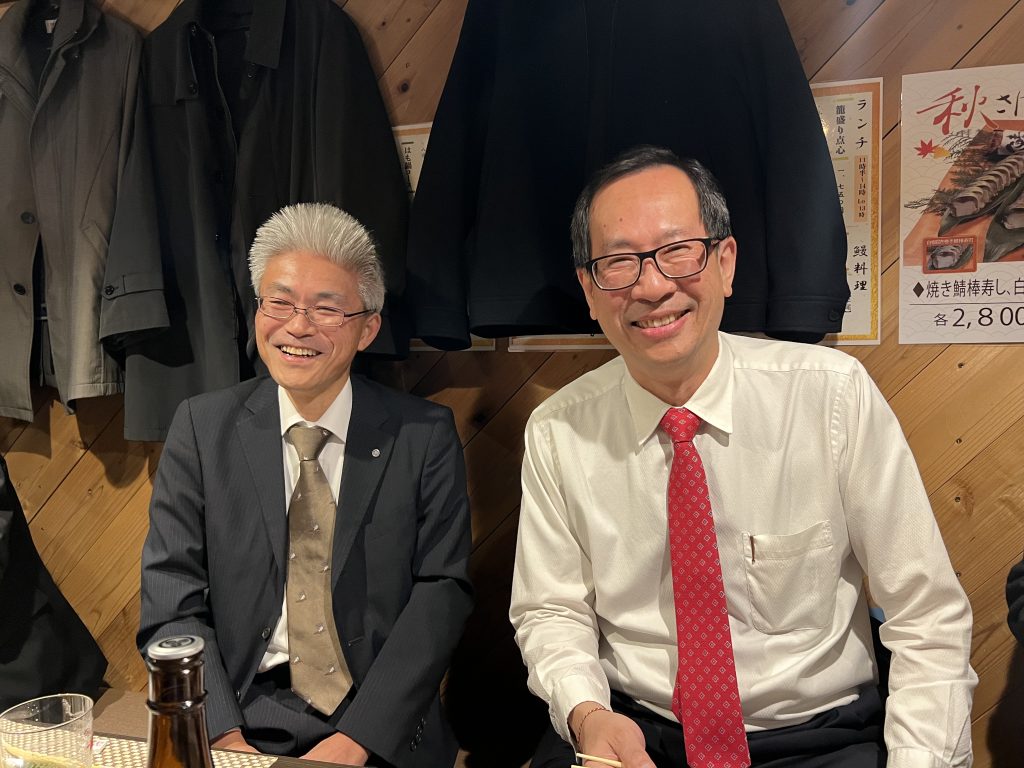

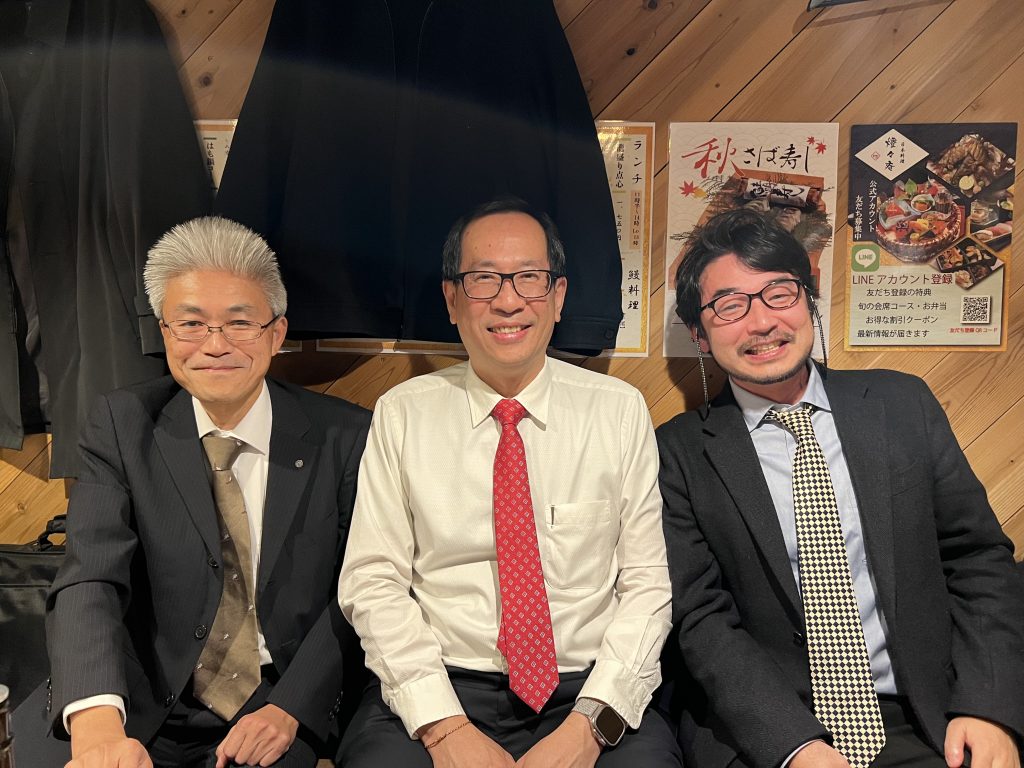

大阪の夜

A Night in Osaka

A company arranged a meeting with Dr. Lee, which I attended.

某企業の企画でLee先生を囲む会が行われ,参加してきました.

Afterwards, delicious food and drinks were served and a good time was had by all.

終わってから懇親会で美味しい料理と酒が振舞われ,楽しいひと時を過ごしました.

Distance at the beginning

始まった頃の距離感.

When a little time has passed ….

少し経った頃.

Mr. Sumino is already looking good.

角野さんすでにいい感じ.

When it ends.

終わる頃.

Thank you, Dr. Lee, for teaching us so much.

I hope to see you again.

またお会いしましょう.

Thank you very much to a certain K company.

某K企業の皆様有難うございました.

2023 .12.18

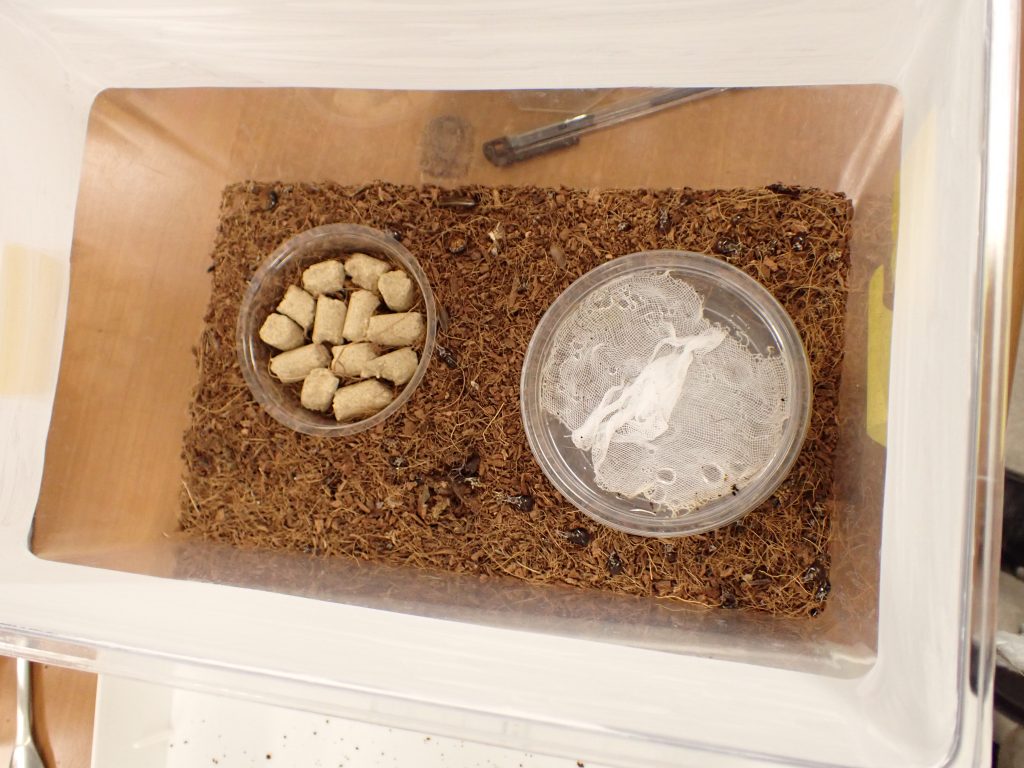

Pycnoscelus属の管理

Pycnoscelus bedding Management

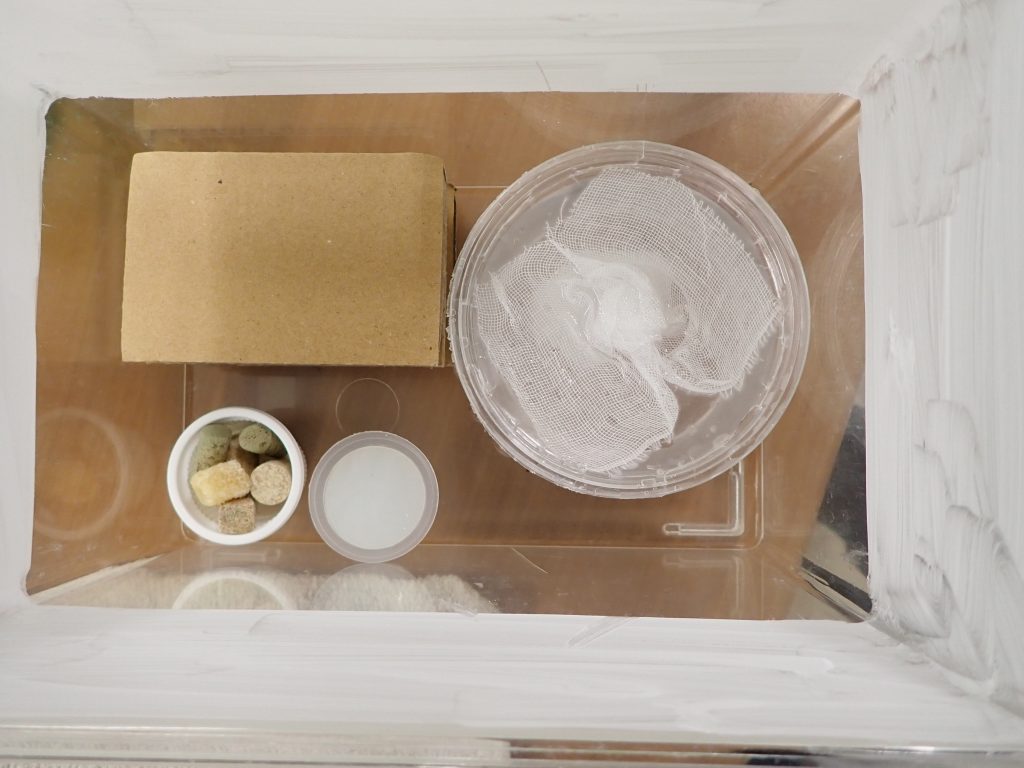

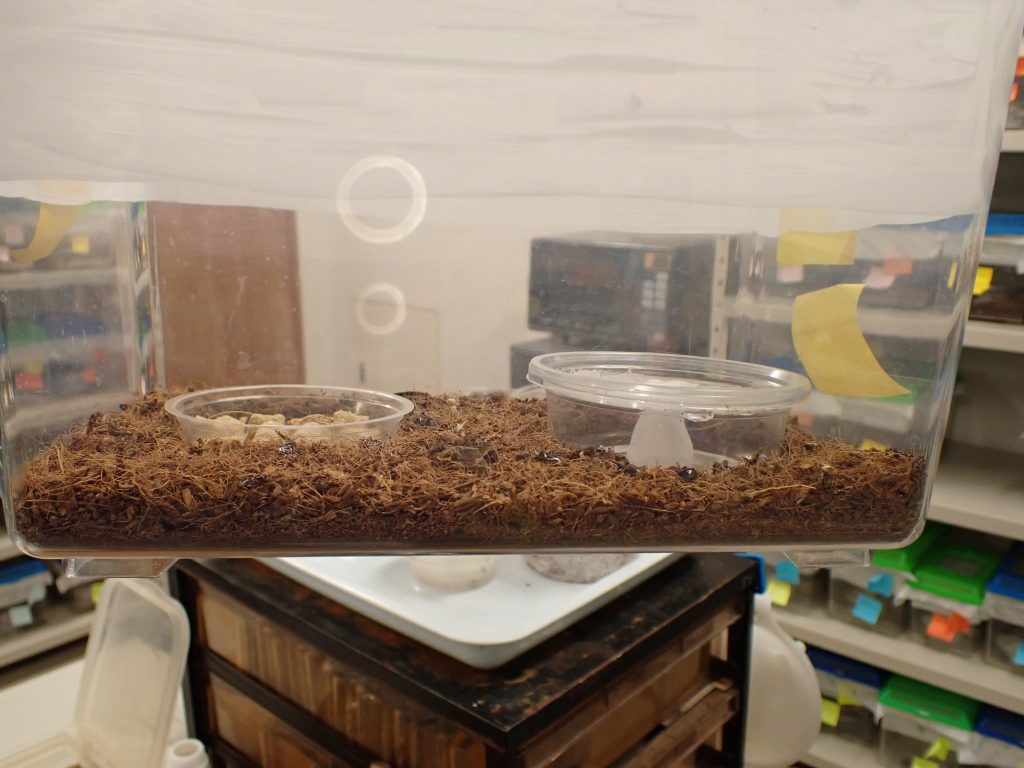

ヤシガラマットを床材として飼育している種は国内種では本属のみ.

外国種は大型種が多いので乾燥してもあまり問題は発生しないが,本種は幼虫が小さい為,乾燥しすぎると水が入っていても意外と滅ぶ.

私のところでも放置しすぎて気が付くと数匹までになったことは日常的にある.

というわけで,以前もご紹介しましたが,手抜き管理法.

大体こんな外観になります.

横から見るといかにもマットが少ない.

ヤシガラの様子.

食べられたりして細かくなり,糞も乾燥して鼻炎の原因になりそうなくらい粉粉しています.

水を250mlほど入れ,ゴキブリごと攪拌して水とマットをなじませます.

多少多くても問題ありません.

水を含むと少しは量が増すのですが,それだけでは足りないので新しいヤシガラを追加してさらにゴキブリごと攪拌.

押し固めて餌と水を入れて完成です.

マットの量は水容器の縁下くらいが適当です.

2023 .12.15

サツマゴキブリ立食

Stand-up meal of Opisthoplatia orientalis

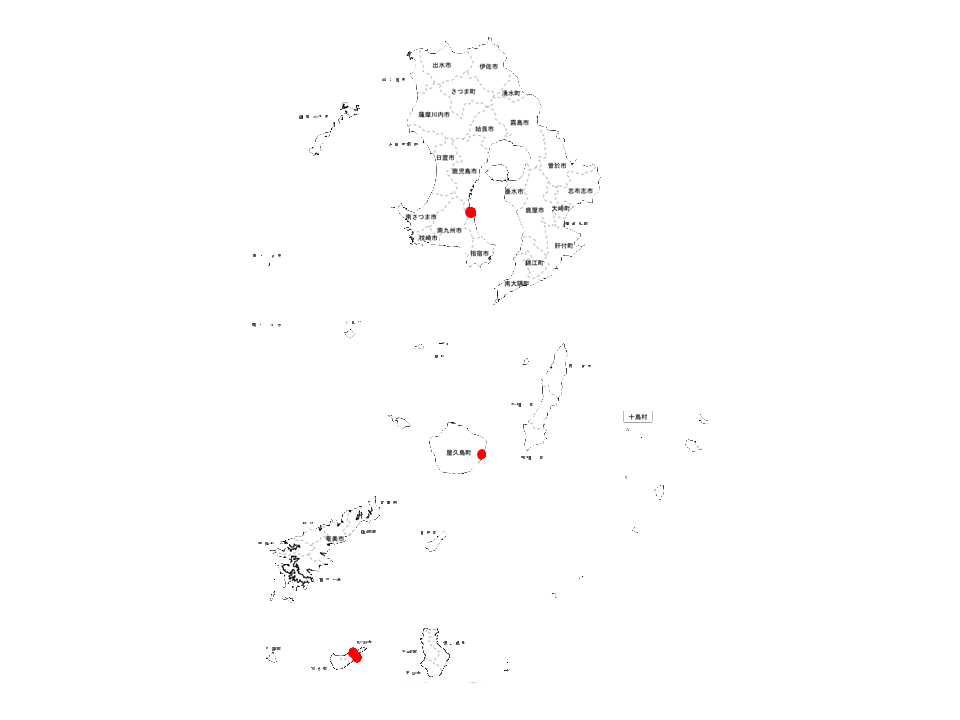

屋久島のサツマゴキブリ.

立食中.

小型種は餌皿に乗らないと食べられないが,本種は高さがちょうどよく,多分翅が無いので腹端部で体支えられることからこうなったのではないかと思います.

2023 .12.14

スズキゴキブリ母お疲れ様

Good job, mother of the Periplaneta suzukii

跗節がとれ触角が短くなった♀.

まだ健在です.

こちらに来たときは,健全個体だったのですが仕方ないですね.

産まれた子供たち.

F1はいつもこんな調子でOK.

この後ですね.

しかし,アカズミゴキブリの場合も沢山飼育分けして2割程度の孵化なので,スズキも同様にするとケージの数が大変なことになってしまいます.

あとヤエヤママダラも増えているので,何か考えないと管理できなくなりそうです.

2023 .12.13

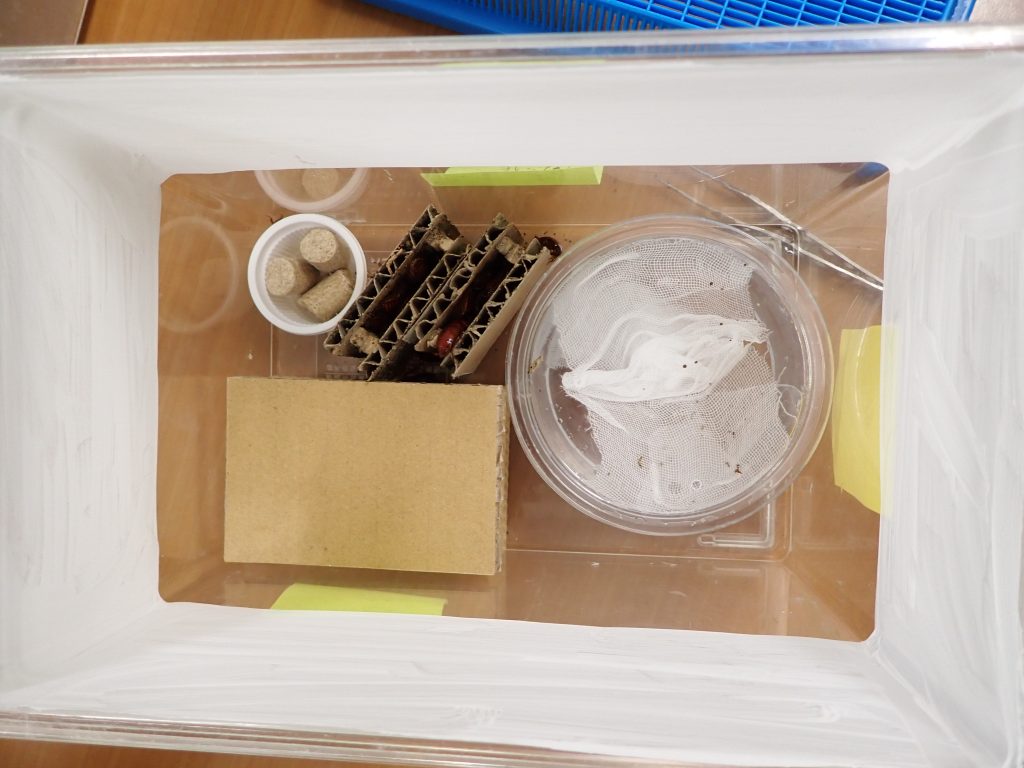

ワモンゴキブリ白眼また不調

White-eyes Periplaneta americana are not increasing.

よく見るとまた若齢幼虫がいない.

原因は卵鞘がない=産卵していない.

いよいよヤバくなったので,手近管理用と飼育用で分けて産卵が行われているのか観察します.

今度こそ終わりそうです.

2023 .12.12

早贄

Prey impaling in shrikes impale

引っ越しの際に地植えに移行した柑橘類ですが,レモンが色づきました.

ここからヤエヤママダラゴキブリの葉を収穫しています.

で,面白いもの発見.

早贄のようです.

しかし,レモンなので山椒やカラタチのように棘がないのにどこ刺したか気になり少し剝いてみました.

結構無理やり刺したというか,丁寧に刺したというか.

棘ではなく,普通の枝に見事に刺していました.

当たりはすっかり冬景色.

居心地良さそうな落ち葉があるのでめくるとモリチャバネゴキブリが潜んでいました.

モリチャがすぐに見つかる生活って都会ではそう味わえないですね.

2023 .12.11

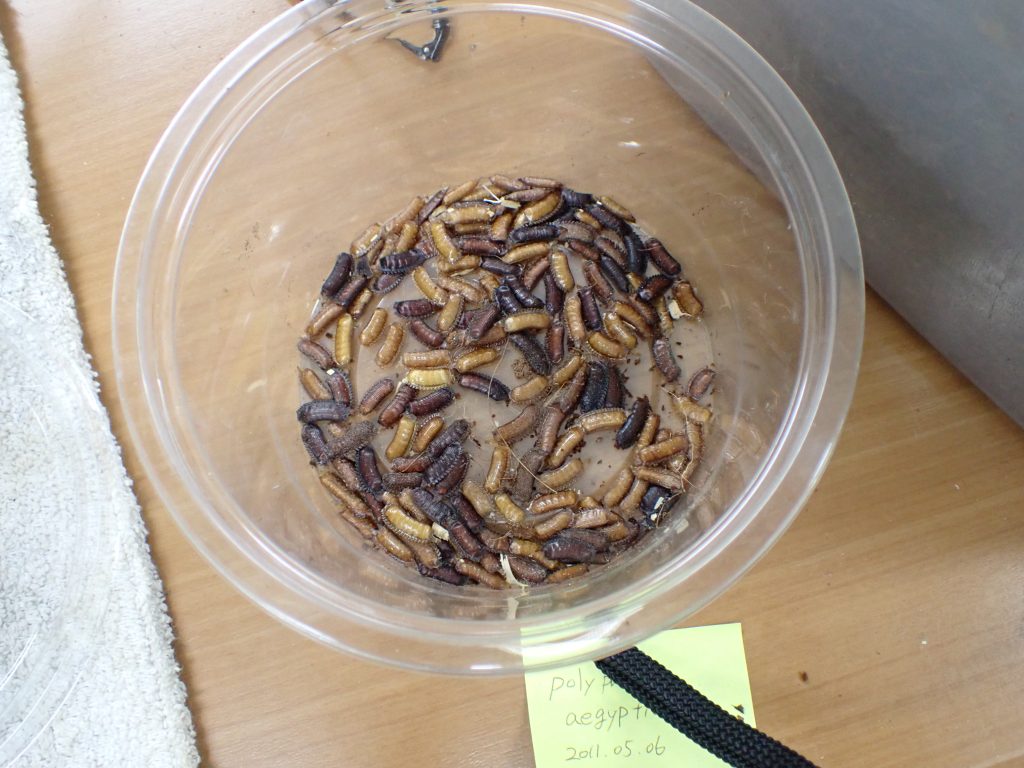

Rhypharobia maderae幼虫

Rhypharobia maderae nymphs

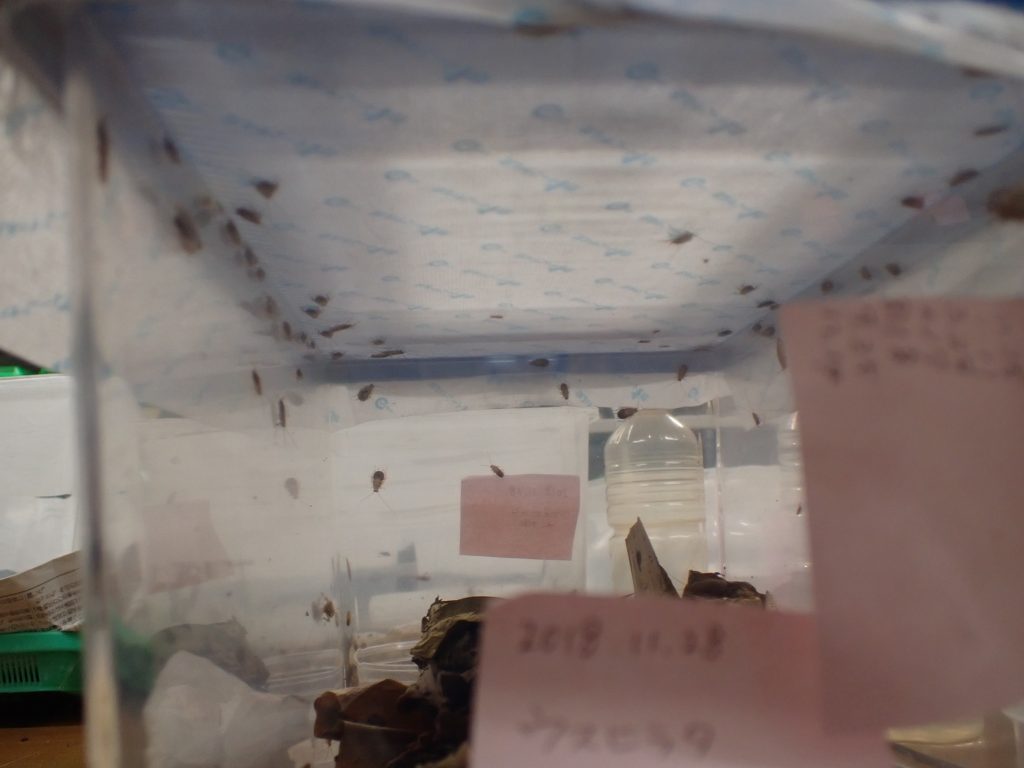

害虫種としては押さえておかないといけない種だと思います.

何かあったときすぐに手元にあるというのは心強い.

成虫ばかりになっていたのですが,幼虫が産まれ,気が付くとこんなに大きく成長していました.

様々な大きさの幼虫がそろうのは安心です.

タワーはこんな大きさではありますが出来ますね.

不思議.

しばらくは特別扱いなのでたまにニンジンを与えています.

新鮮なうちはよく食べます.

2023 .12.8

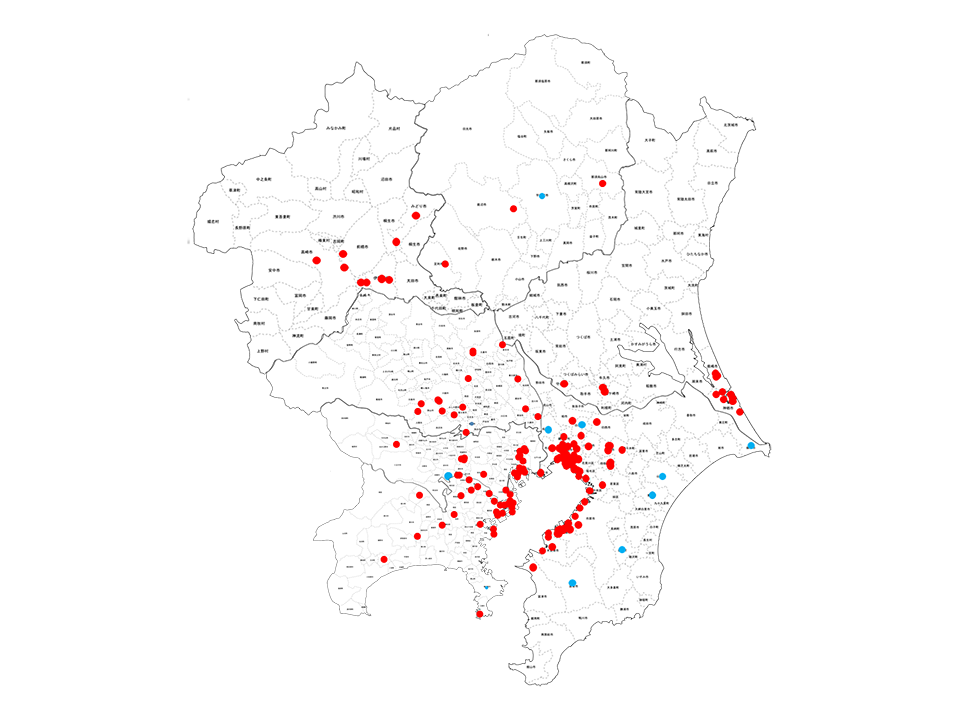

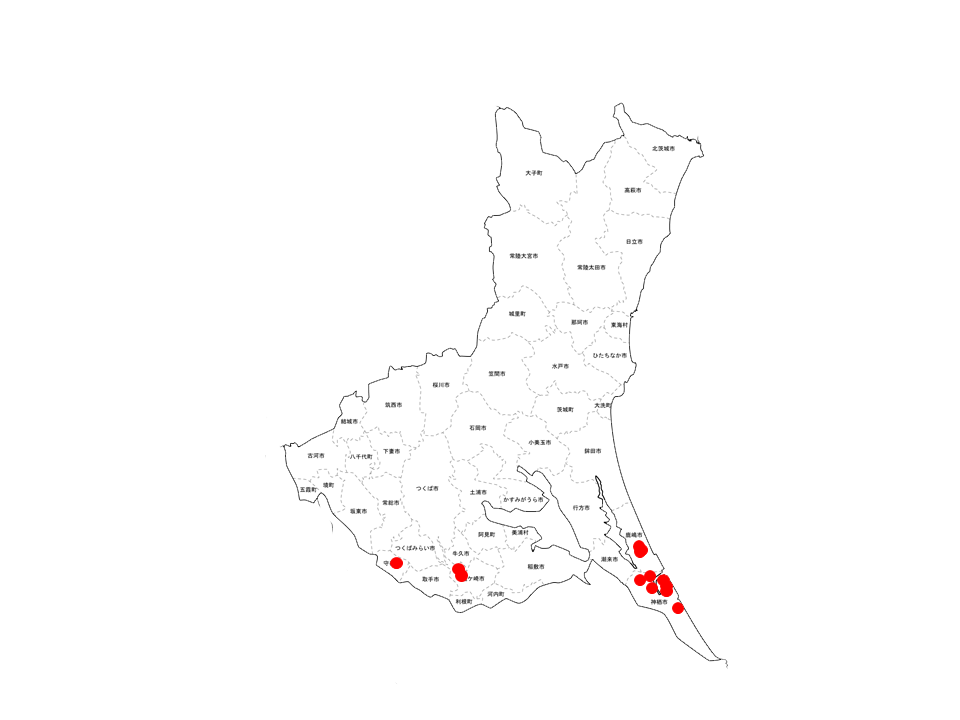

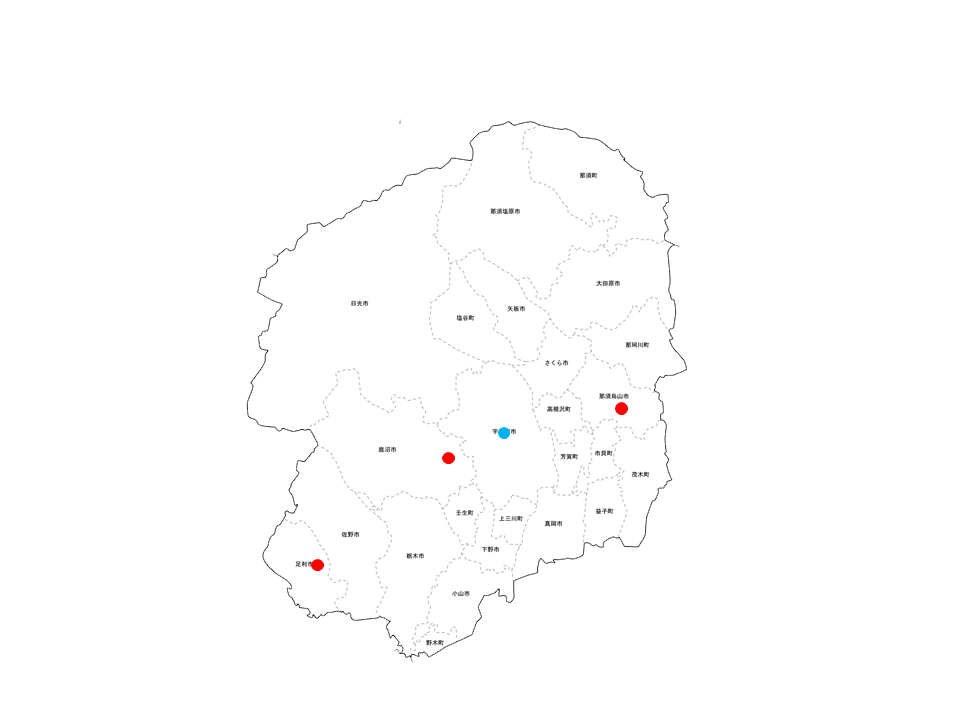

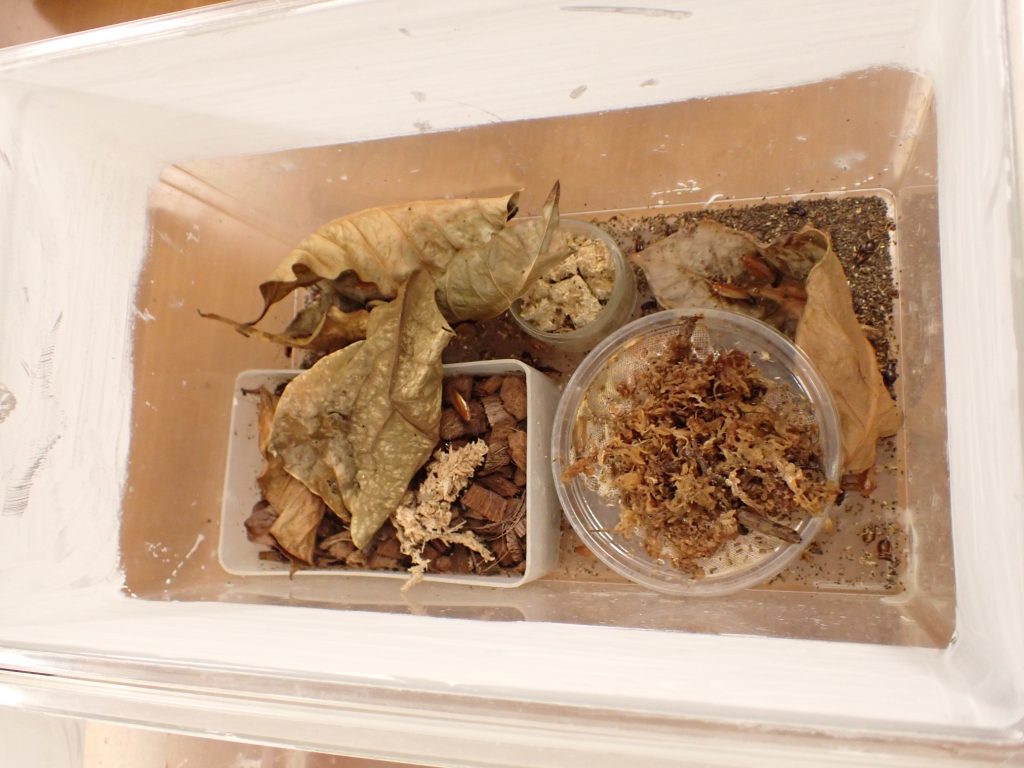

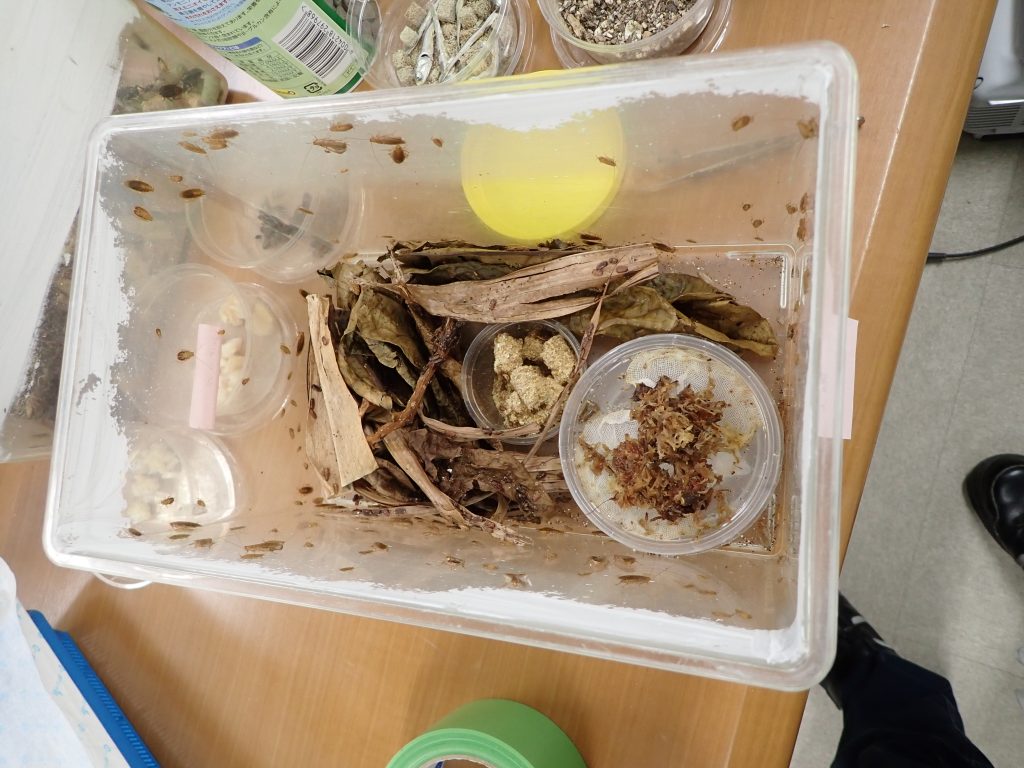

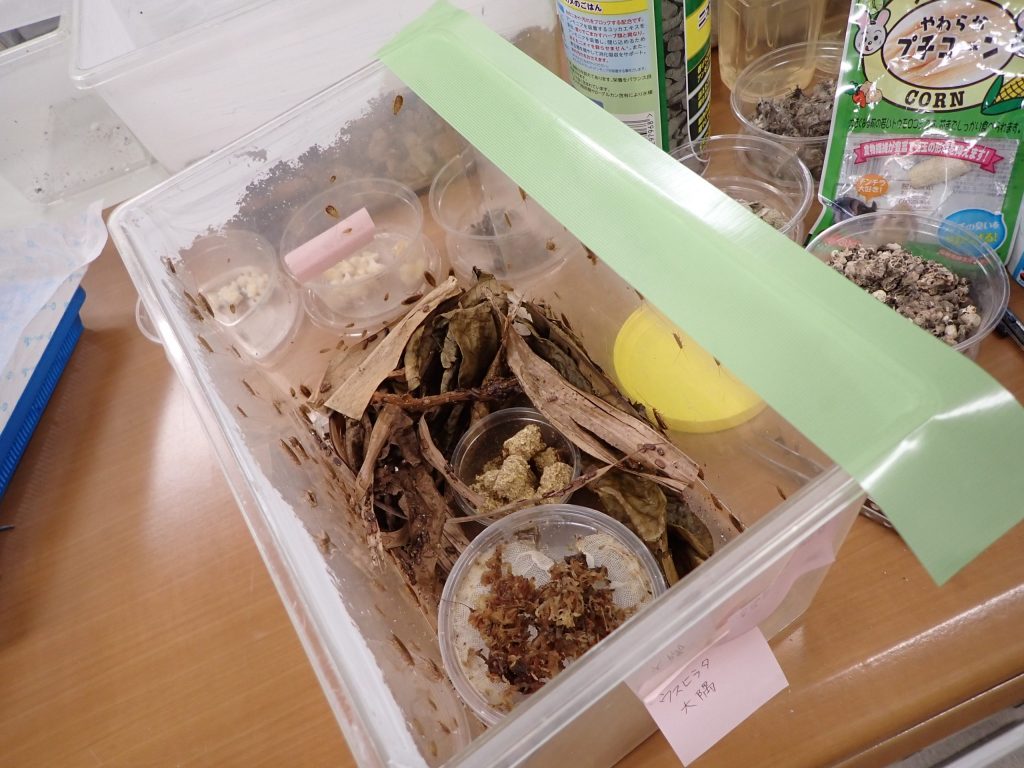

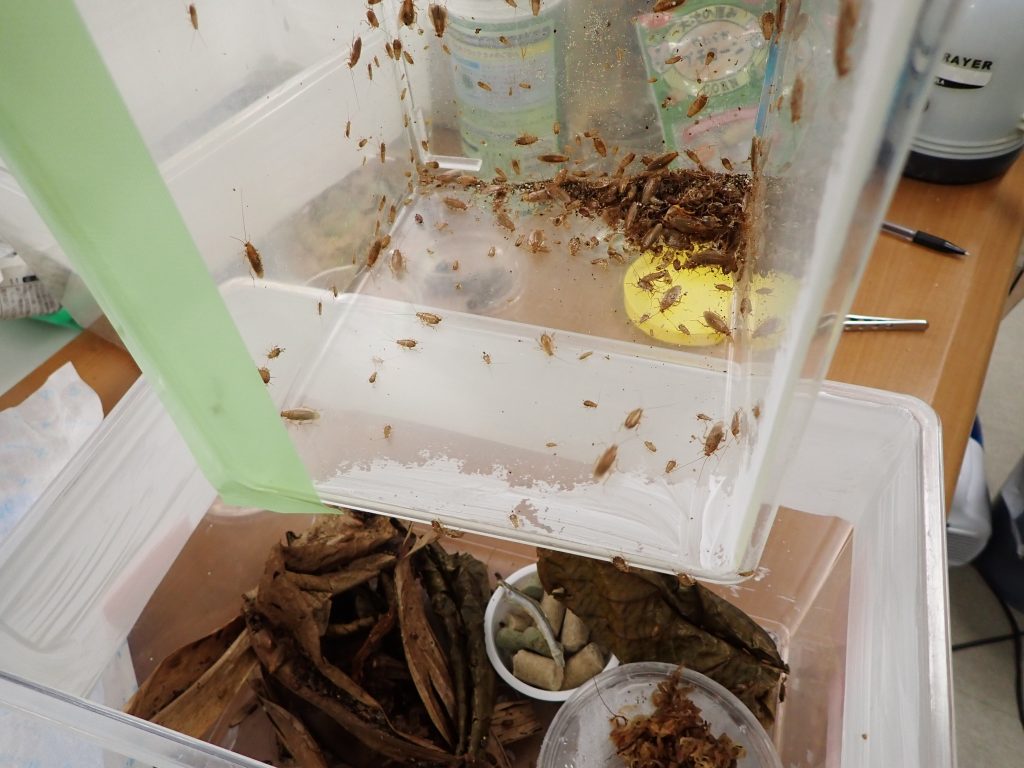

ヤエヤママダラゴキブリが食べる葉

Leaves favored by Rhabdoblatta yayeyamana

クズ,イネ科の雑草などいろいろ与えてみたが,今一つ嗜好が見えない.

外の植物も枯れてきて,入手し難くなったので,今回で一旦ヤメ.

今室内と手近にある植物から.

左からモモタマナ(沖縄にも生えているハズ),コーヒー(ありそう),サザンカと蕾(食べそう),柑橘,リンゴ,ニンジン.

こんな配置で.

3日後.

モモタマナ全く食べず.

ニンジン結構食べ,リンゴ完食.

コーヒー少し齧り,柑橘系爆食い.

サザンカ葉を少し齧るが蕾食わず.

ちなみに,これだけ変化が見れるのは,幼虫が沢山いるのも理由だと思います.

数匹ではこうはいかないと思います.

2023 .12.7

ヒメクロゴキブリ交尾

Chorisoneura nigra mating

永く飼育していますが初めて目撃しました.

しかし,残念な事に♀が翅ボロ.

産卵には関係ないと思いますがたくさん産んでほしい.

2023 .12.6

クロゴキブリ床替え

Cleaning of the breeding case of the Periplaneta fuliginosa

他の種に比べて綺麗に見えますが,8月から掃除していないケージです.

チャバネゴキブリなどに比べ寿命が長いので,病気が流行しなければ死骸は出ません.

脱皮殻も食べるので,見た目は綺麗です.

ご覧のようにクロゴキブリは冬期は成虫が少なくなります.

沢山飼育していると偏るケースは出てきますが,大体こんな成虫割合です.

終了.

2023 .12.5

殺菌クロゴキブリ卵鞘の結果

Results of sterilized Periplaneta fuliginosa oothecae

孵化後5か月経過した幼虫たち.その1.

その2.

死亡する個体は0.

殺菌が上手くいったと思われるが,

未殺菌も死亡0.

日々個別管理が増える中,維持するのが大変なので小プラケに移しました.

ただ,未殺菌は混ぜたくないのでこのまま様子見ます.

何はともあれ,この系統は救出完了とします.

2023 .12.4

オガサワラトカゲの登攀

Cryptoblepharus nigropunctatus Climbing glass

一般的にはツルツル面は登れない.

しかし,ガラス面に水滴が付くと登り始める.

表面張力を利用しているのかわからないが,水かけると結構な割合でこうなる.

ただし,ここまで.

上までは登れないようです.

2023 .12.1

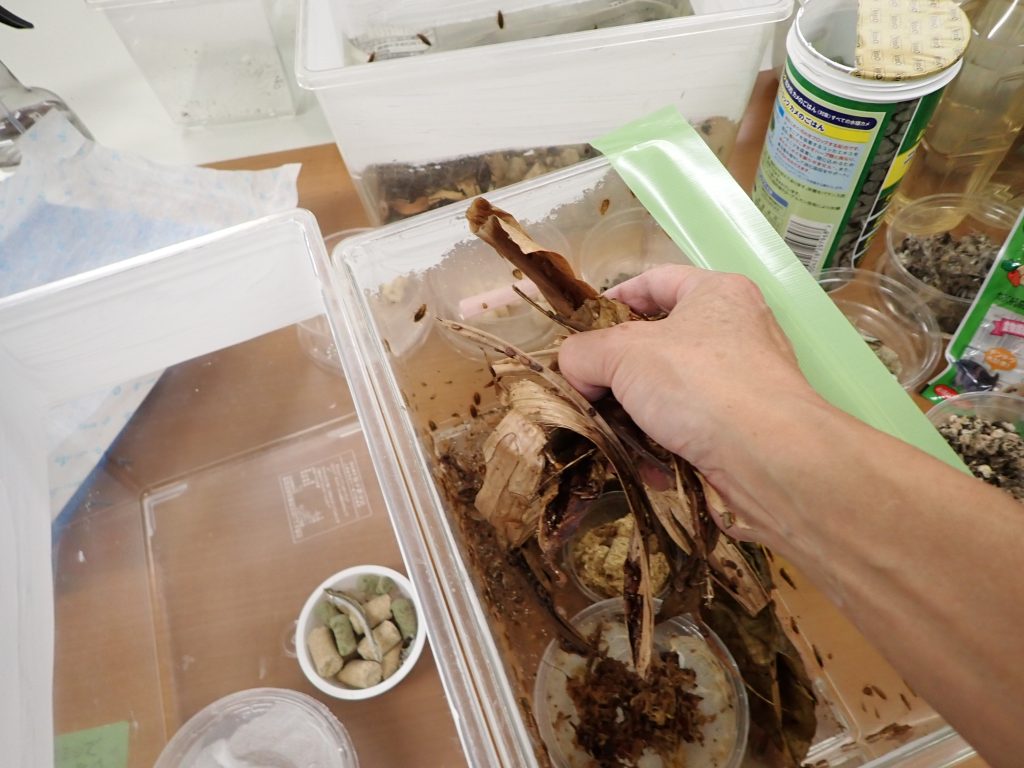

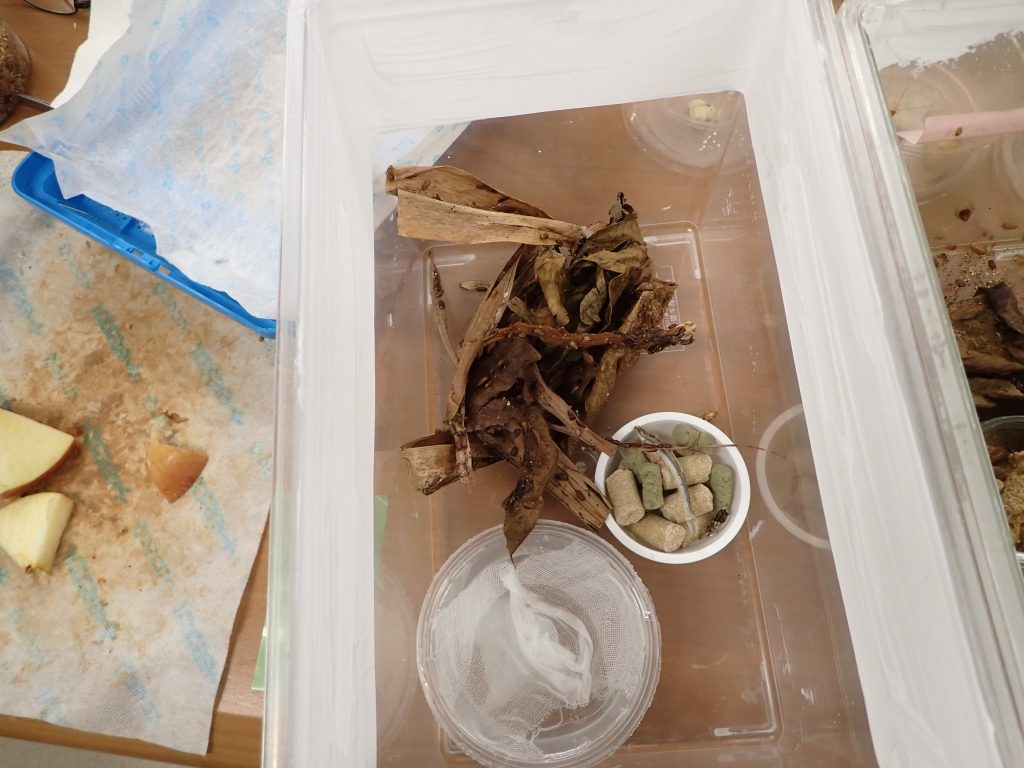

ウスヒラタゴキブリ床替え

Cleaning of the breeding case of the Megamareta pallidiola

早いもので12月になってしまいました.

冬でも室内のゴキブリ達は元気で活動しています.

本種のこのケージも大変なことになっていました.

炭カルが突破されている箇所は養生テープを貼り,脱出防止します.

ただ,ウスヒラタはチャバネゴキブリほど騒々しくないので,貼らなくても逃げそうではない雰囲気です.

まず枝などのシュエルターを,揺すりながらゴミを落として移動.

残った虫体を移動.

完了.

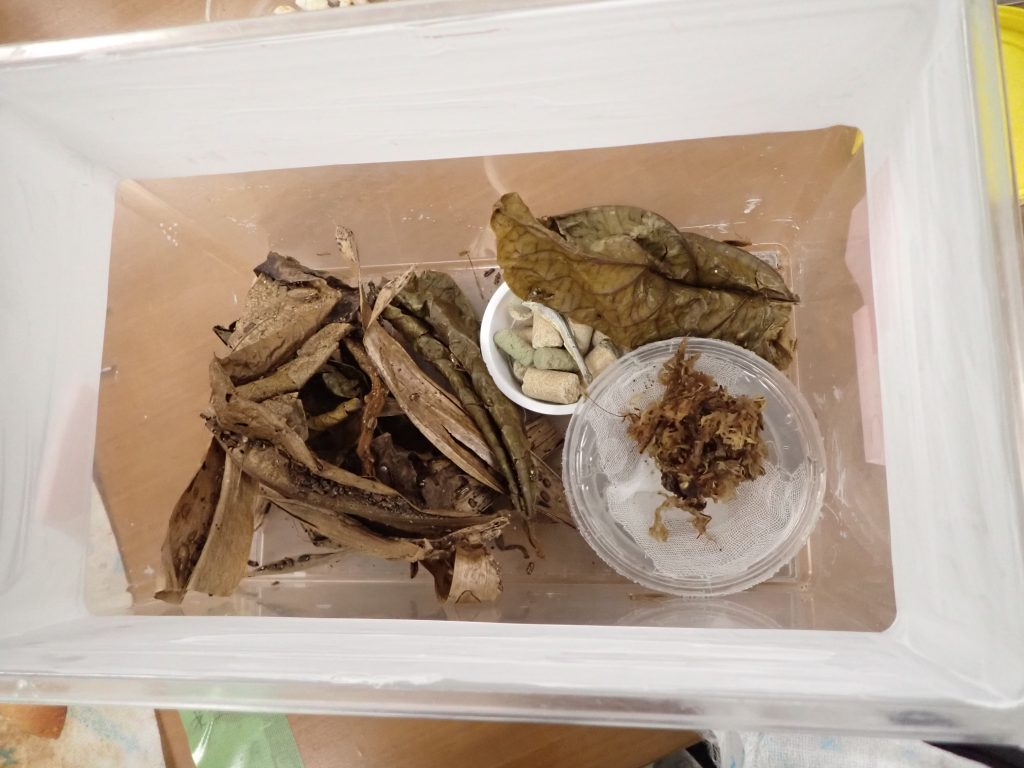

2023 .11.30

恒例の卵鞘拾い

Regular oothecae pickup

恒例の卵鞘拾い.

Polyphaga aegypticaです.

このダニ忌避マットでも普通に成虫することが分かったので,それに入れっぱなしです.

雄と雌.

雌の艶がタランドゥスのようです(笑).

拾った卵鞘は湿らせたヤシガラに入れて,蓋してよく振って少し暖かい場所に保管します.

残った成虫は小プラケで余生を過ごしてもらいます.

2023 .11.29

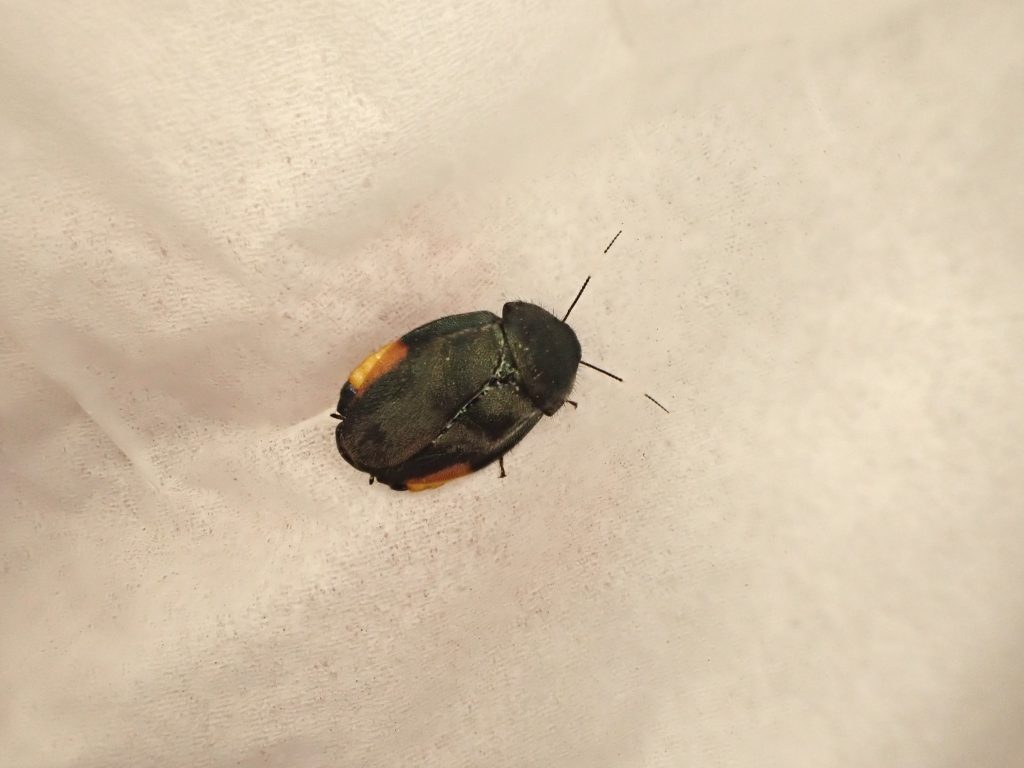

Eucorydia forceps♀

Eucorydia forceps♀

♀が成虫になりました.

♂成虫もそうですが,成虫になると土に潜らず容器天天井に張り付きます.

新天地を求め移動を始めるのでしょうか.

気が付かずに蓋を開けると逃亡します.

しかし,数が少ないとこの単発羽化は交尾が出来ずいずれいなくなります.

他のルリゴキブリ類とは雰囲気が違い,残したい種なんですが.

2023 .11.28

マルバネゴキブリ発見

Found the Hebardina yayeyamana

今年8月に石垣のゴキブリ詰め合わせを頂き,ウルシゴキブリとおぼしきグループを飼育している容器内.

目を疑うとはこのことです.

ただ,マルバネゴキブリはなかなか入手できないのでうれしいのです.が,この写真から分かるように.

また,紛れ込んでいたことから♂は不在.

それでも産卵しているが,どう見ても不健全卵.

まだ綺麗な個体です.

標本にするため,取り出しました.

卵鞘はこんなです.

2023 .11.27

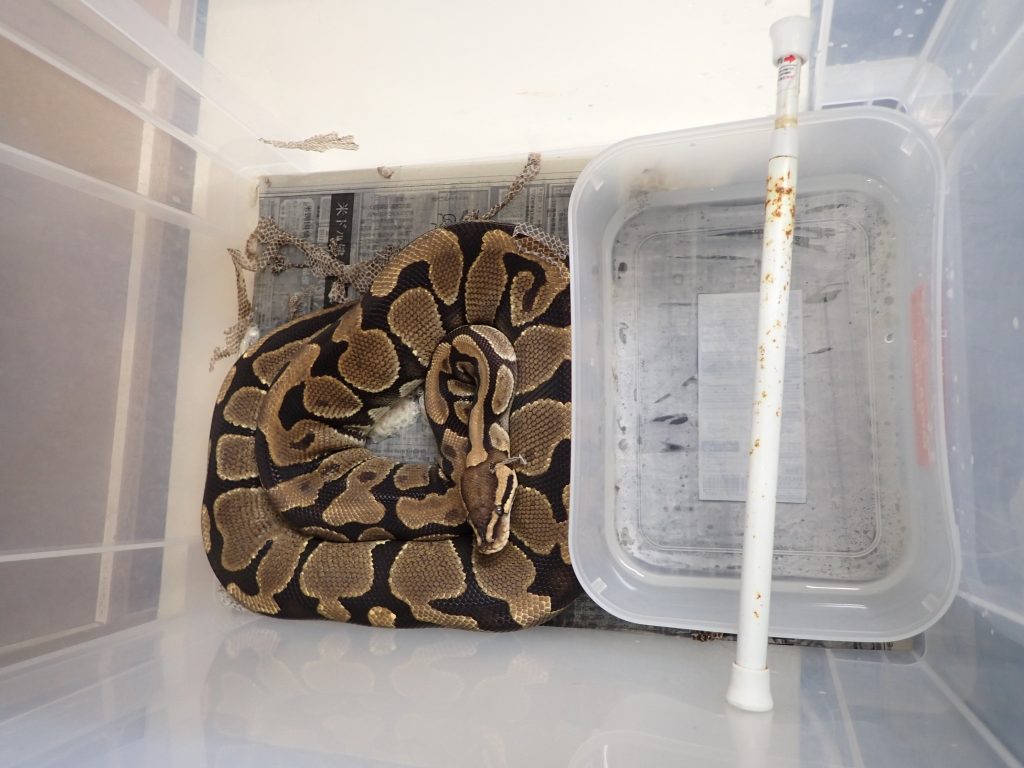

ボールパイソン脱皮

Python regius sheds its skin

今年2度目の脱皮.

痩せもせず,太り?(これはよくわからない)もせず,相変わらずの状態.

体重は前回ヘビだけを測ったが,秤の電源がすぐ消えるので私とともに計測して本人体重をひきました.

結果は2.5㎏.

前回は8月の脱皮後に計測して2.6㎏.

こんなものでしょう.

ちなみに8月の脱皮以降食べたネズミは11匹でした.

最近は,大型のマウスは食べなくなり,若い小型サイズばかりです.

2023 .11.24

モリチャバネゴキブリ

Blattella nipponica

オガサワラトカゲの餌がコオロギばかりで最近は見向きもしなくなったので変化のある餌を探しました.

自然はいっぱいある新事務所.

例の手製シフターで何がとれるか篩ってみました.

何とモリチャバネゴキブリ幼虫.

しかも沢山採れました.

それ以外はカメムシが多いです.

モリチャバネは逃げても面倒なので,それ以外をオガトカに与えましたが,カメムシは食いつきは良かったのですがやはりすぐに吐き出しました.

そして飛んで逃げて捕虫器へ.

ゲジは多めに入れすぎたコオロギのコントロール&餌?

時期がもう少し早かったら芋虫やら何やらが採れたと思いますが残念.

来シーズンまでは,トルキスタンなど登攀できないゴキブリで代用することになりそうです.

2023 .11.22

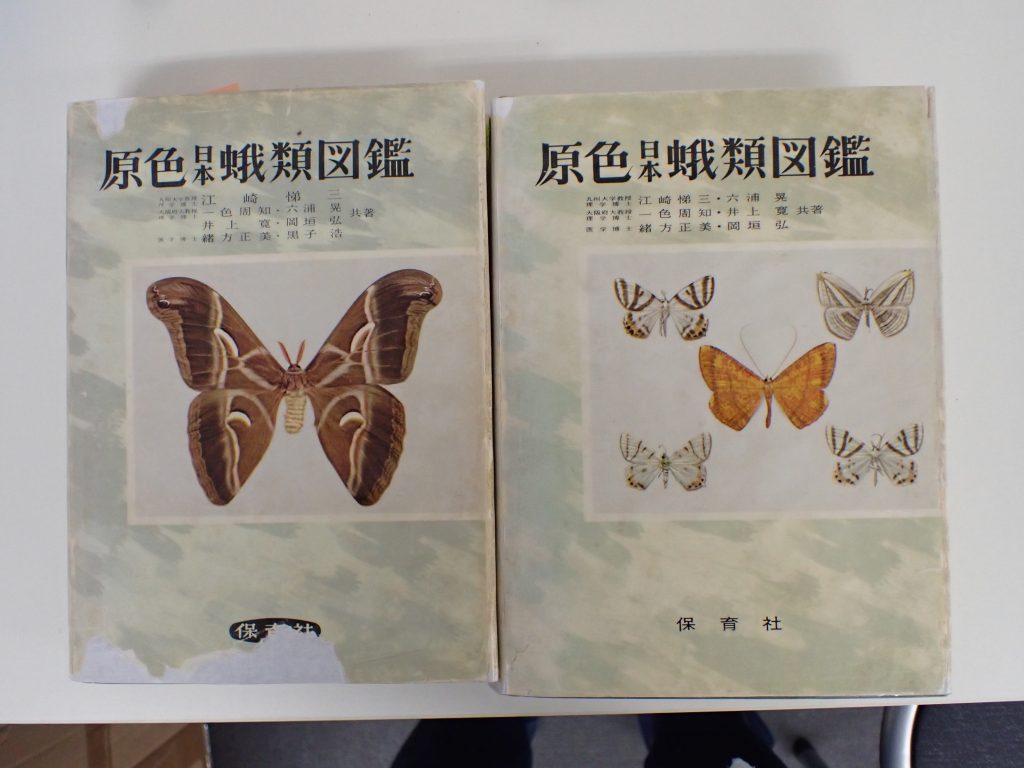

ヒメヤママユ

Saturnia janasii

夜,新事務所の周りを歩いていたら都会では見ない大きさのガがいました.

やはり大型の昆虫は何の種であれ嬉しいですね.

外の気温は測りませんでしたが,普通の昆虫が活動する気温ではないです.

早速拾って種の確認.

クスサンの小型?と思いましたがこんなに小さいはずはなく,やはり図鑑で調べました.

ネットが普及した現代でも,キーワードが出ないときは図鑑が一番はやい(大型種に限る).

ヒメヤママユ♂のようです.

死んでいるかと思いましたが,室温において置いたら少し動き出しました.

動かないので写真は撮りやすいですが,すぐに横になってしまいます.

翅も触角もボロボロなので盛大に子孫を残して燃え尽きた個体でしょう.

来年は幼虫を探して見たいと思います.

2023 .11.21

Therea petiveriana

Therea petiveriana

数が少なくなり,小プラケで飼育していたのですが,採卵のため久しぶり観察しました.

♂.

♀.

単体で見ると分からないのですが,デカい.

これは,過去に羽化した♂死骸(親)と♀生体の比較.

雌雄こそ違えど明らかにでかい.

♂も入れた図.

今まで気が付かなかったのですが,個体密度(環境)によってこんなに大きさが変化するのでしょうか.

別種のようです.

とりあえず採卵して再び新しい小プラケに戻しました.

これだけ大きいと嬉しいです.

2023 .11.20

ヒメクロゴキブリ床替え

Cleaning of the breeding case of the Sorineuchora nigra

ケーズに糞の付着が目立つようになりました.

雑餌置き場も汚いです.

中の木片にもいつの卵鞘かわからない物がびっしり付着.

ある程度の物は捨てて新ケースに戻して終わり.