ゴキブログ一覧

2012 .5.23

アフリカンビュレットローチ 2

African Bullet Roach 2.

略してABR.

ちょうど一年前に滅び目前とお伝えしたが,この系統は予想通りダメであった.

最近,別の系統を入れたが,どーも変.

幼虫で落ちる個体が多い.

今は落ちが止まっているのと,卵鞘があるのであの時ほど危機感は無いが,困った状態ではある.

綺麗な種なのだが.

2012 .5.22

ニホンマムシとアオダイショウの幼蛇

The child of Gloydius blomhoffii and Elaphe climacophora.

鳥のI井部長よりニホンマムシ幼蛇(写真)をもらいました.

まだ小さく,ツチノコみたいで可愛いですね.

アオダイショウとマムシ.

この2種の幼蛇は似ていると言われます.

マムシ.

この目が格好いいですね.

アオダイショウ.

体の模様は,並べると違いがわかりますが,野外で見ると意外とどちらか分かりません.

マムシは,体長が太短く,おとなしい個体が多いです.

しかし,疑わしい時は近寄らない.

気をつけましょう.

2012 .5.21

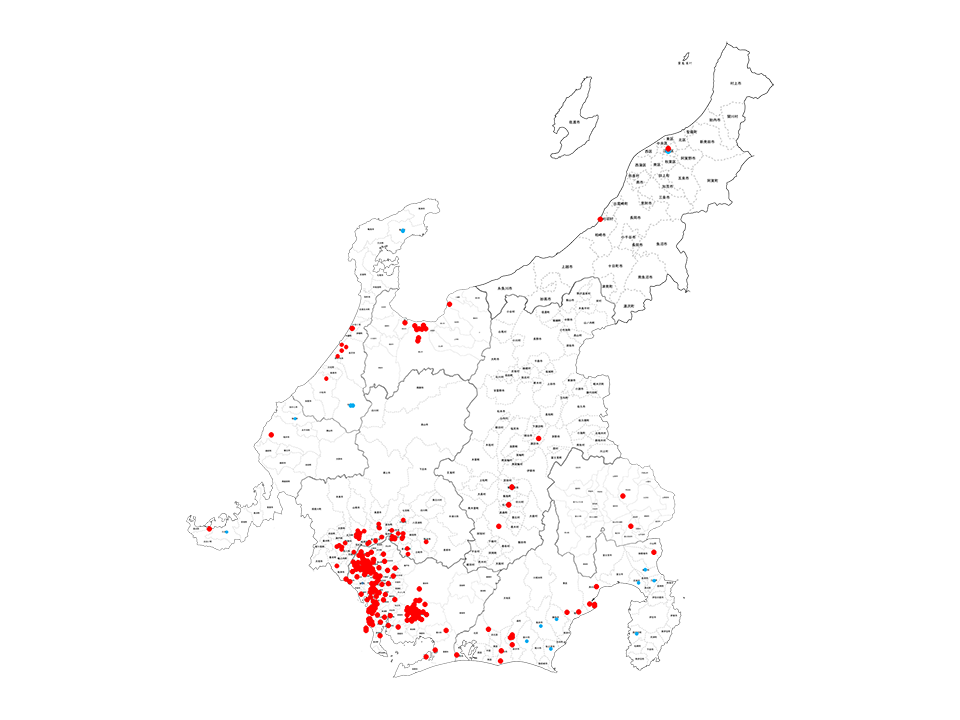

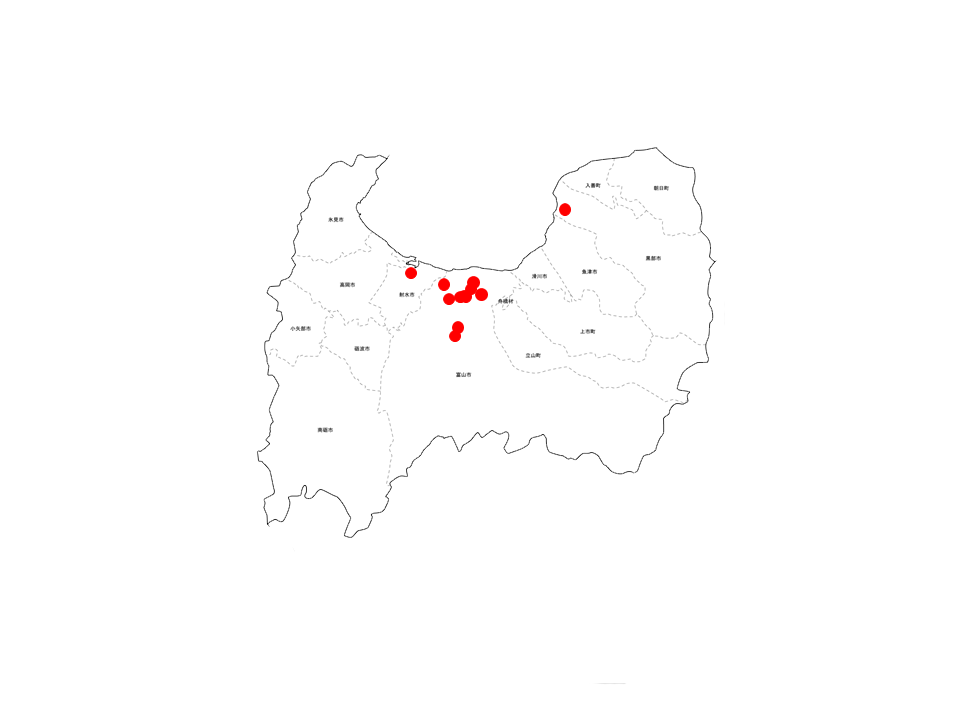

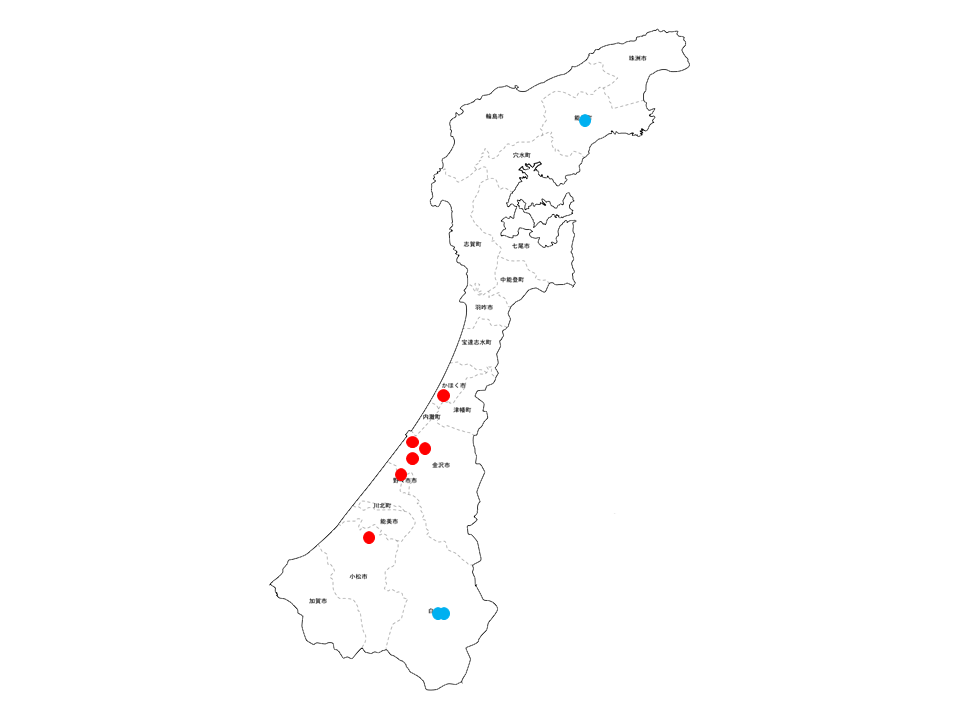

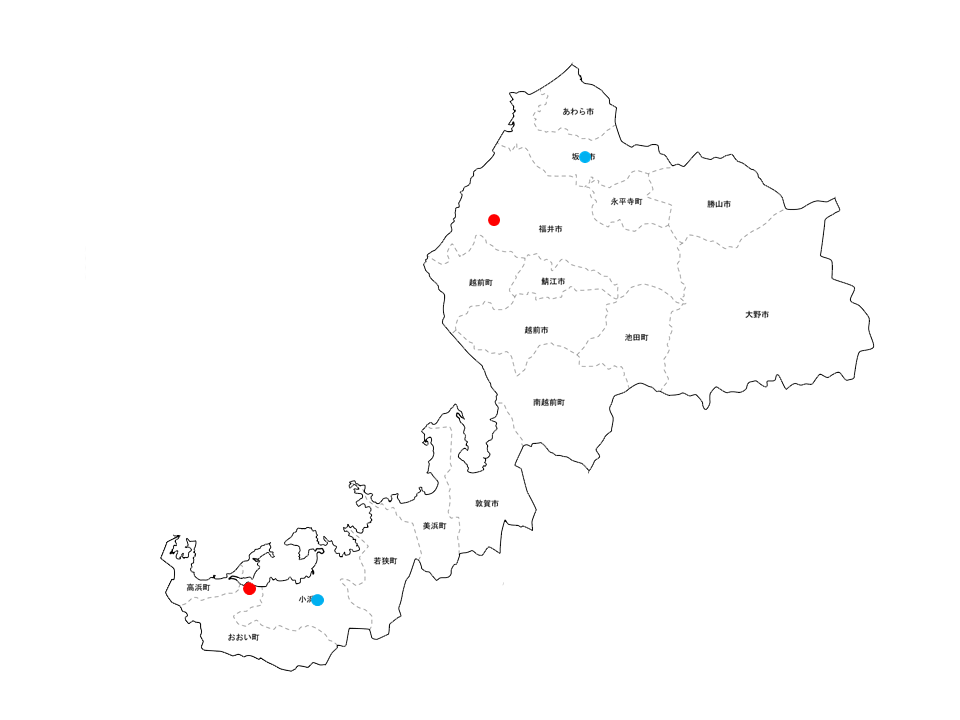

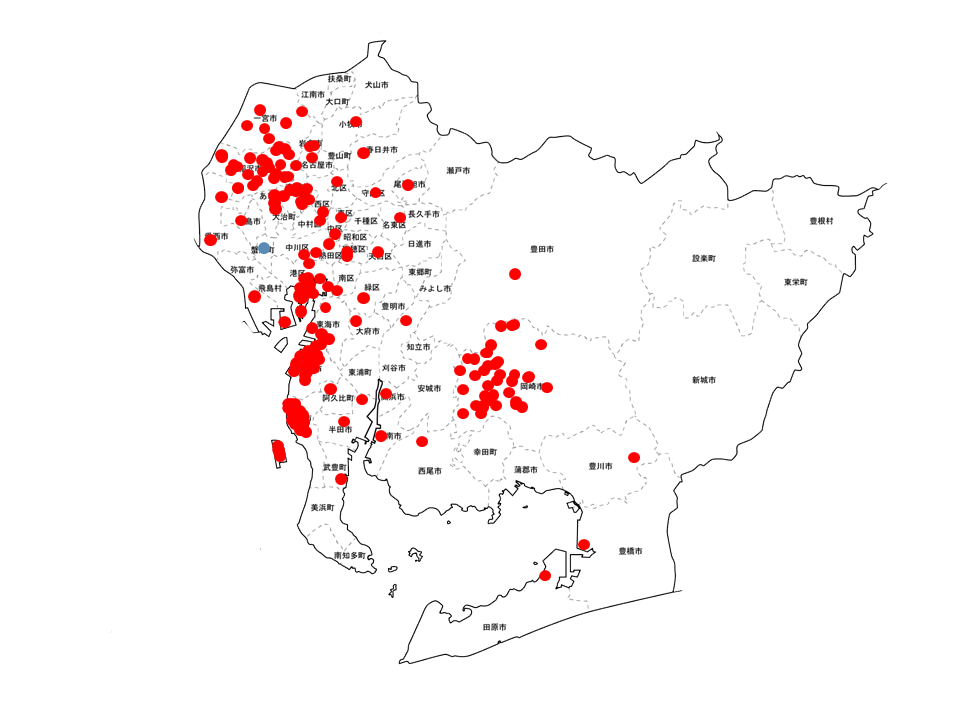

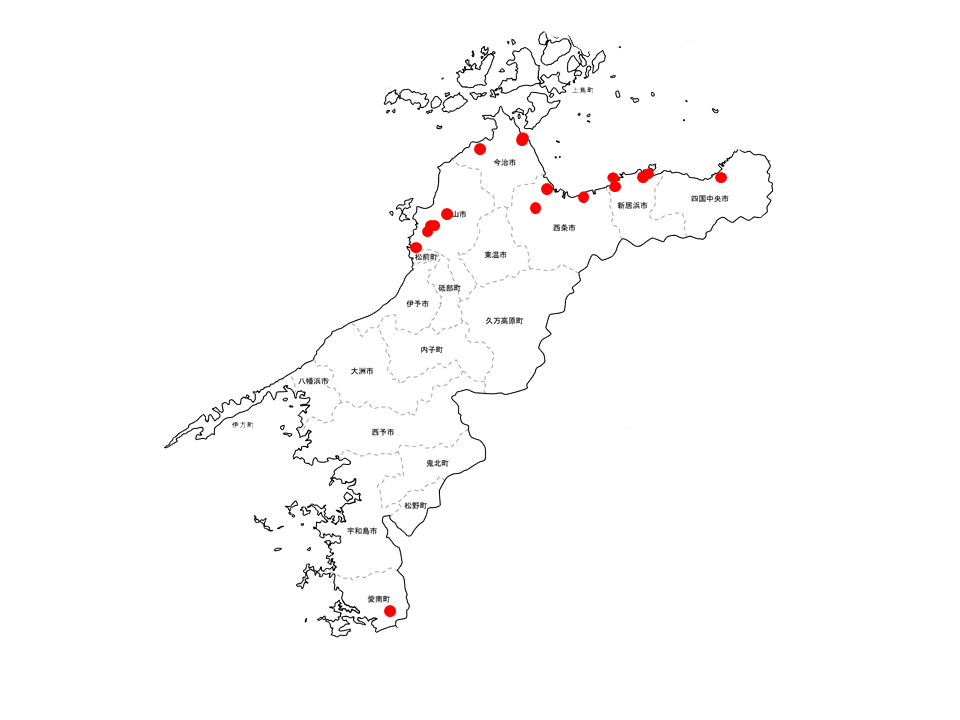

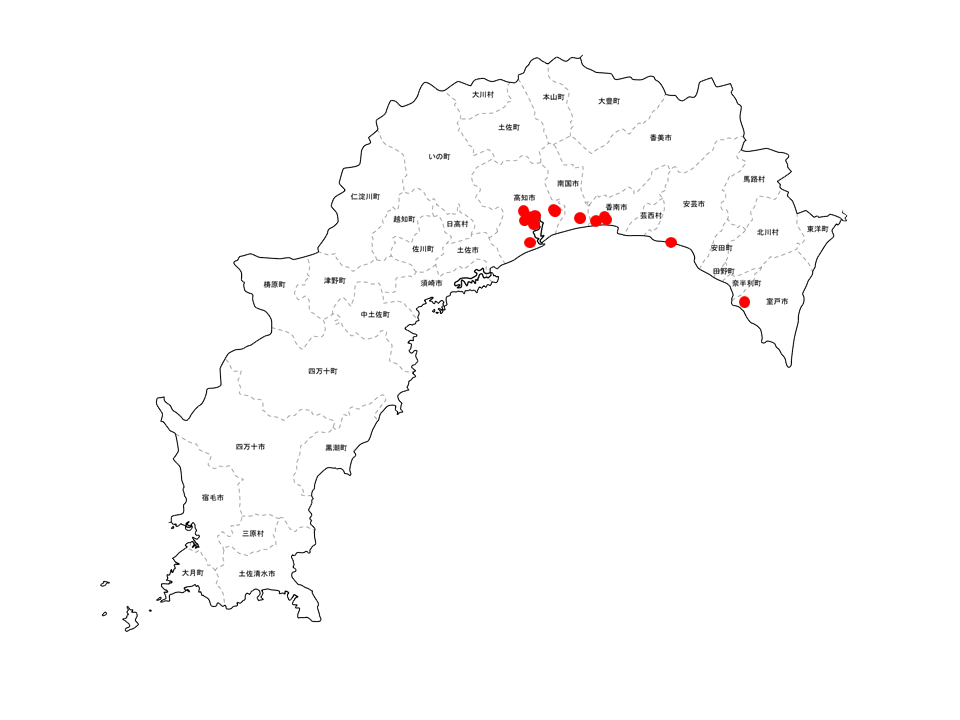

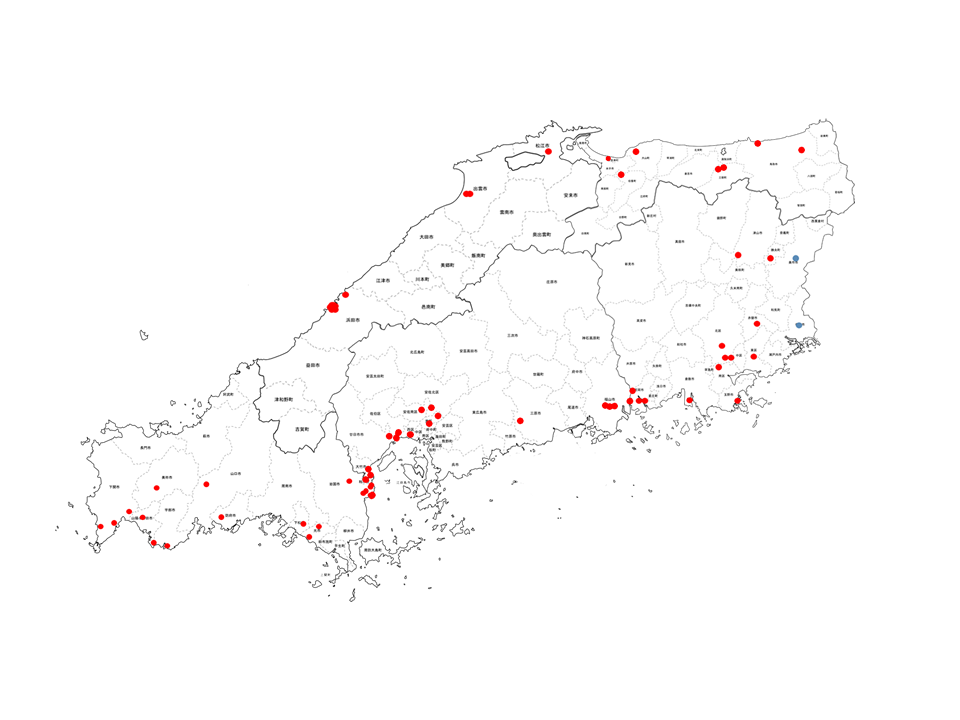

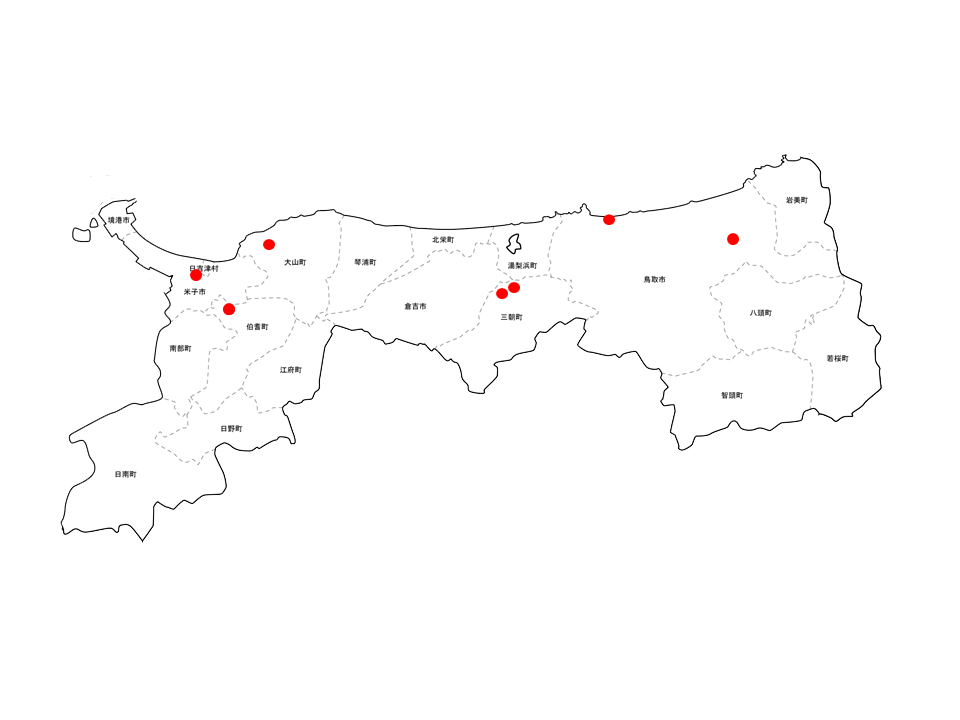

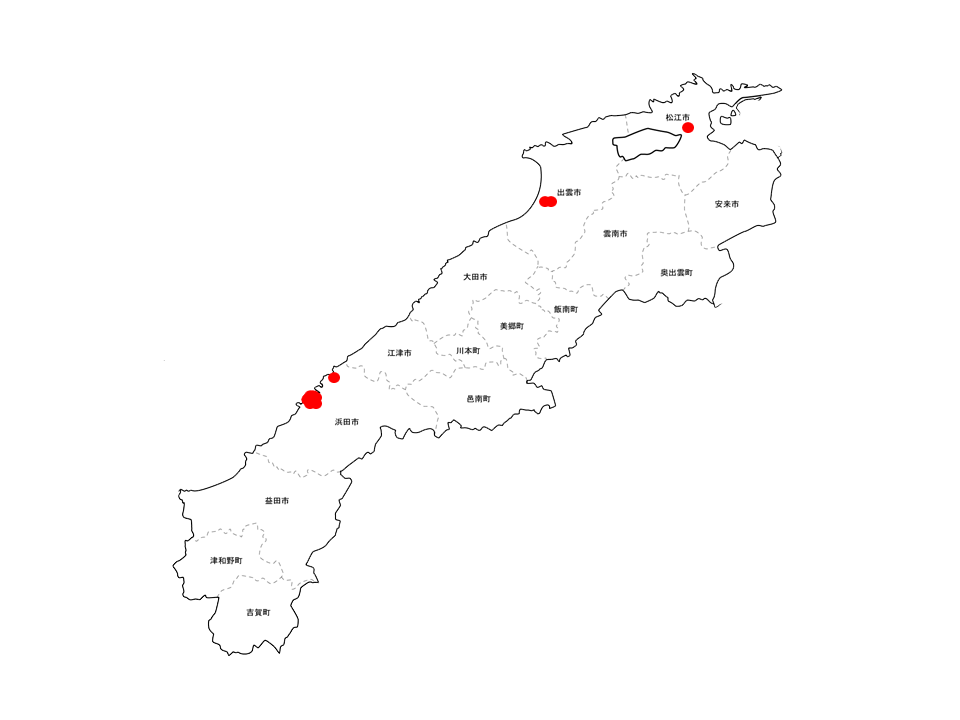

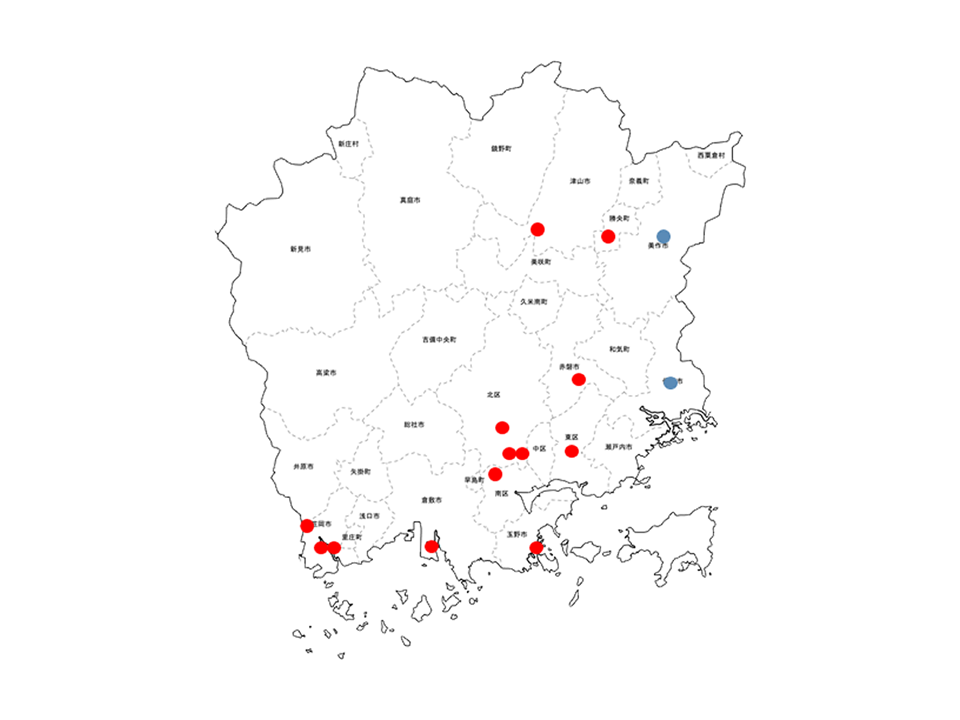

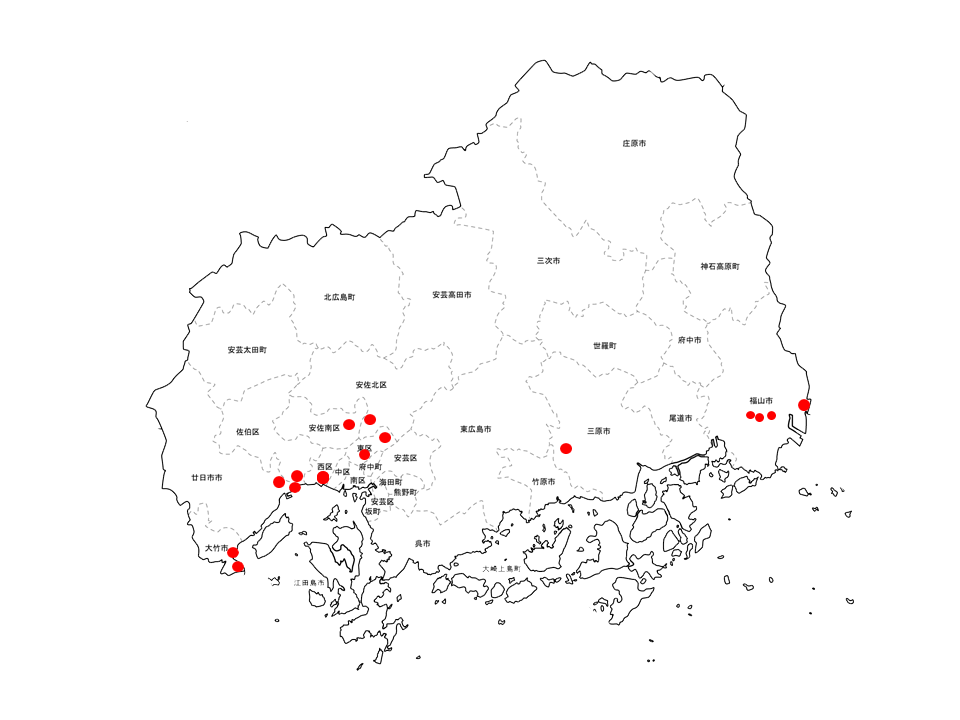

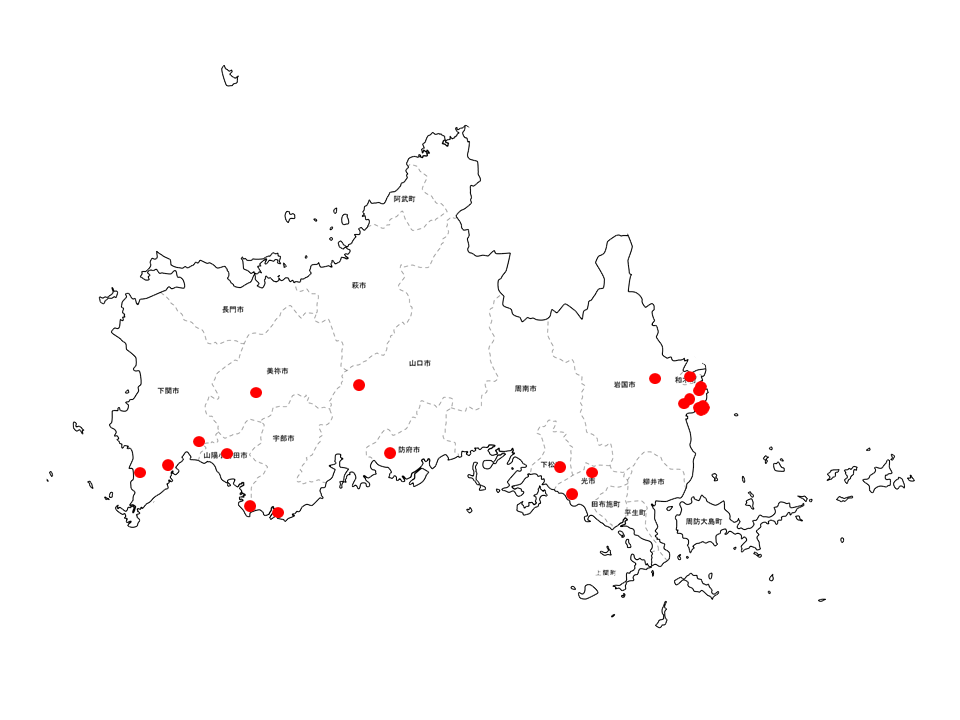

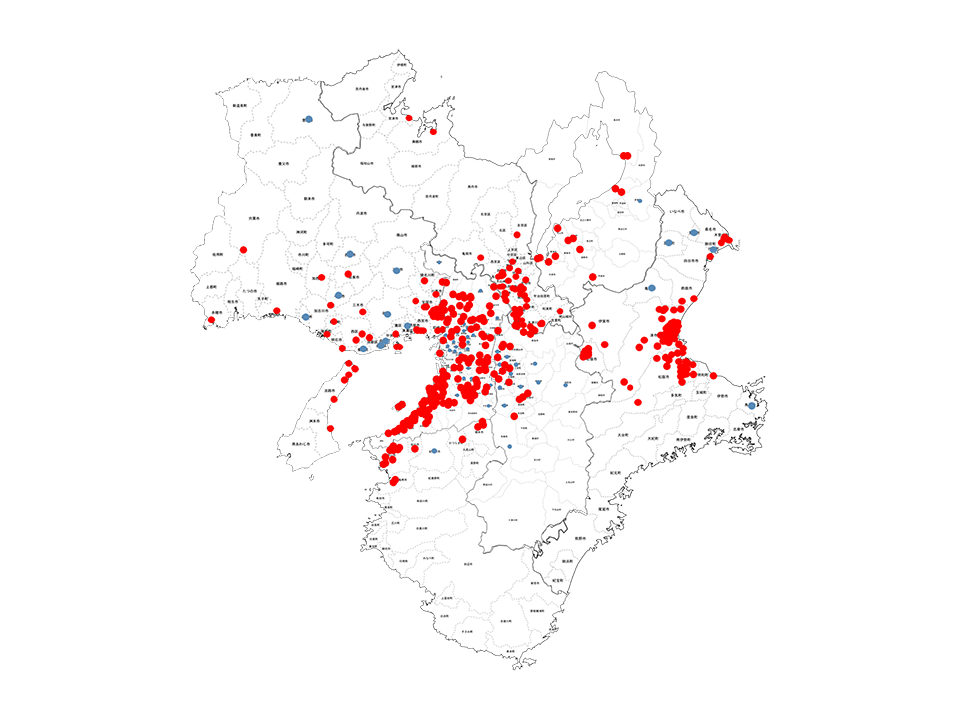

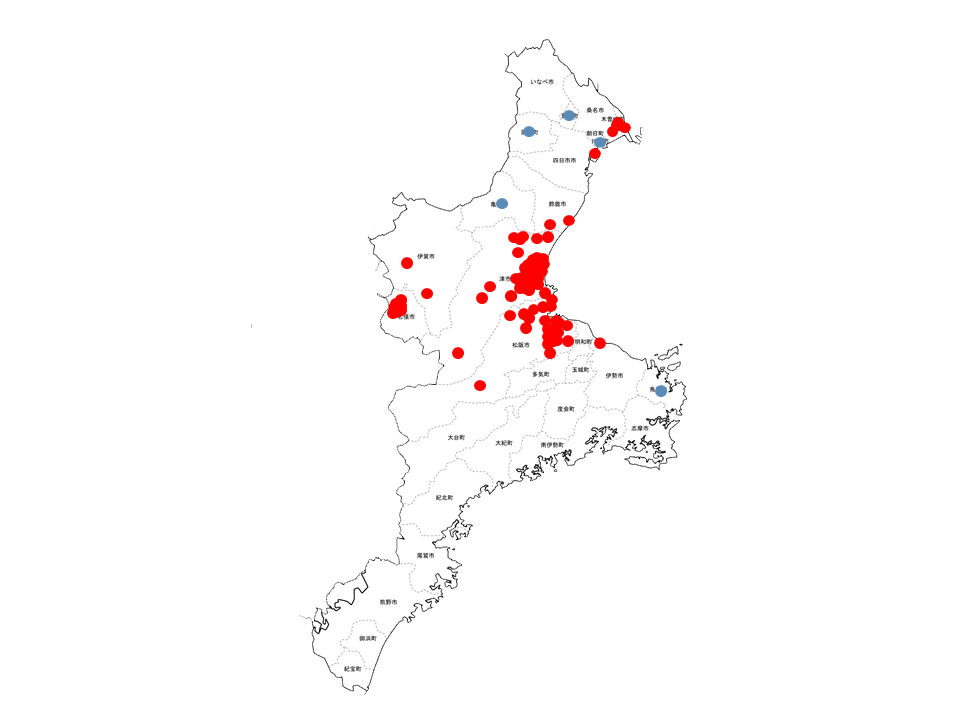

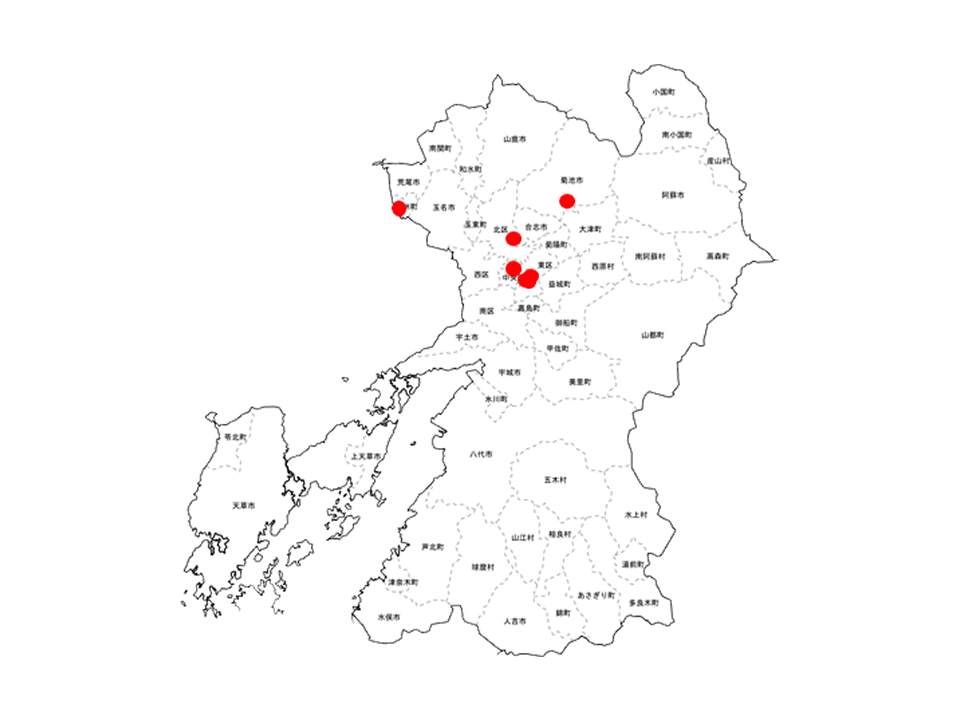

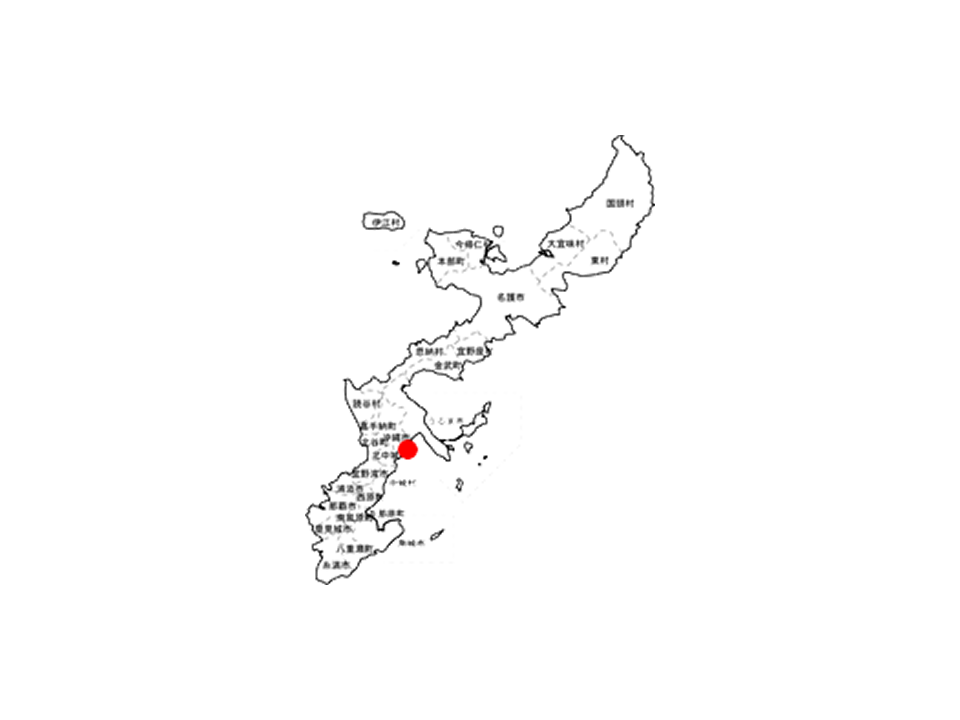

宇品のクロゴキブリ

Periplaneta fulignosa collected by Uzinajima.

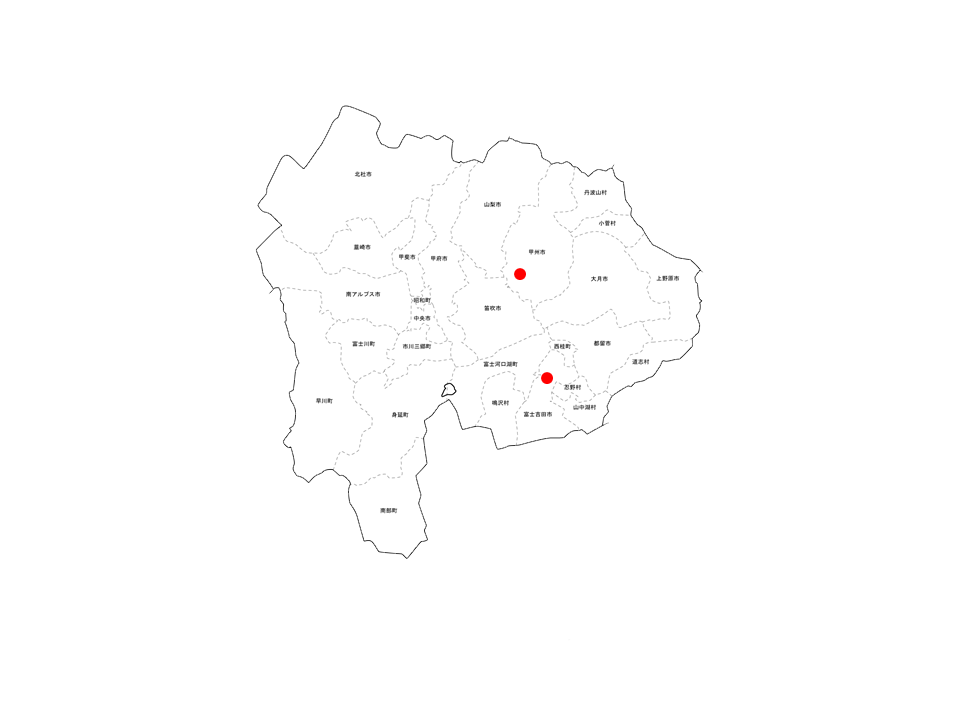

昨年12月に広島に行った際,宇品島で採集したPeriplaneta属1齢幼虫.

ウルシゴキブリの期待をしていたが,クロゴキとなってしまった.

♀.

広島県ではまだウルシゴキブリの記録は無く,対岸の愛媛県では記録されているので,どこかにいると思うのだが.

まあ,楽しめたので良しとしましょう.

2012 .5.18

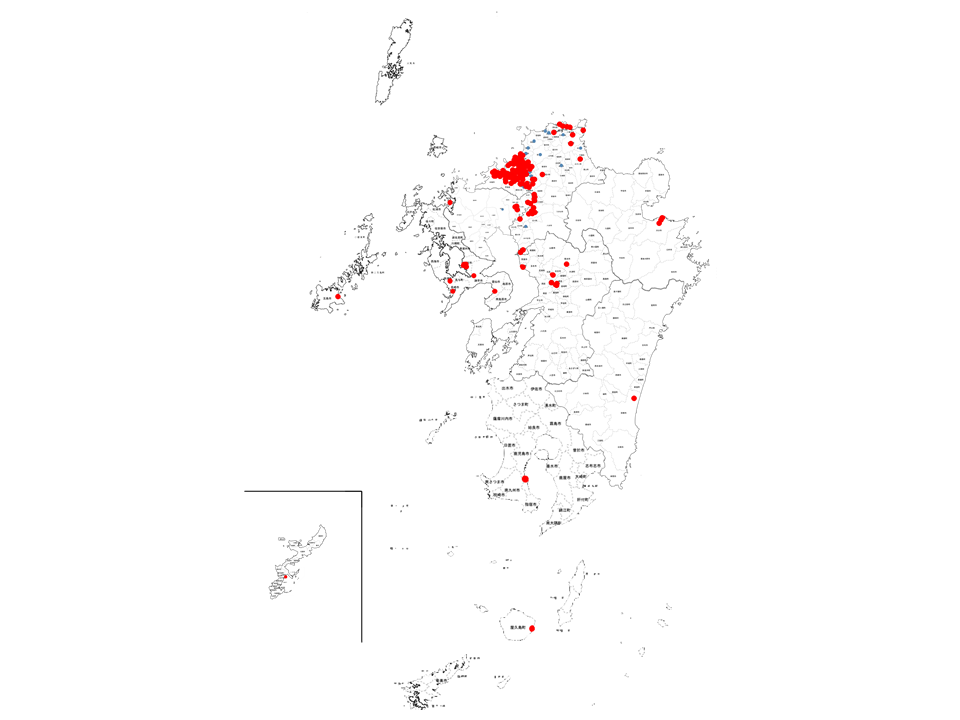

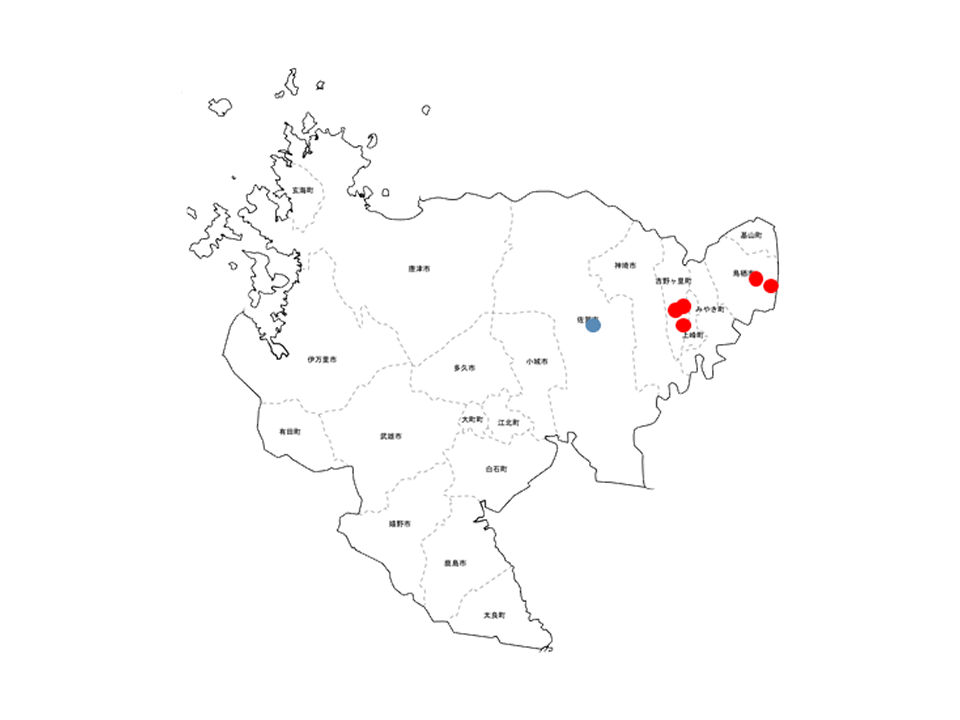

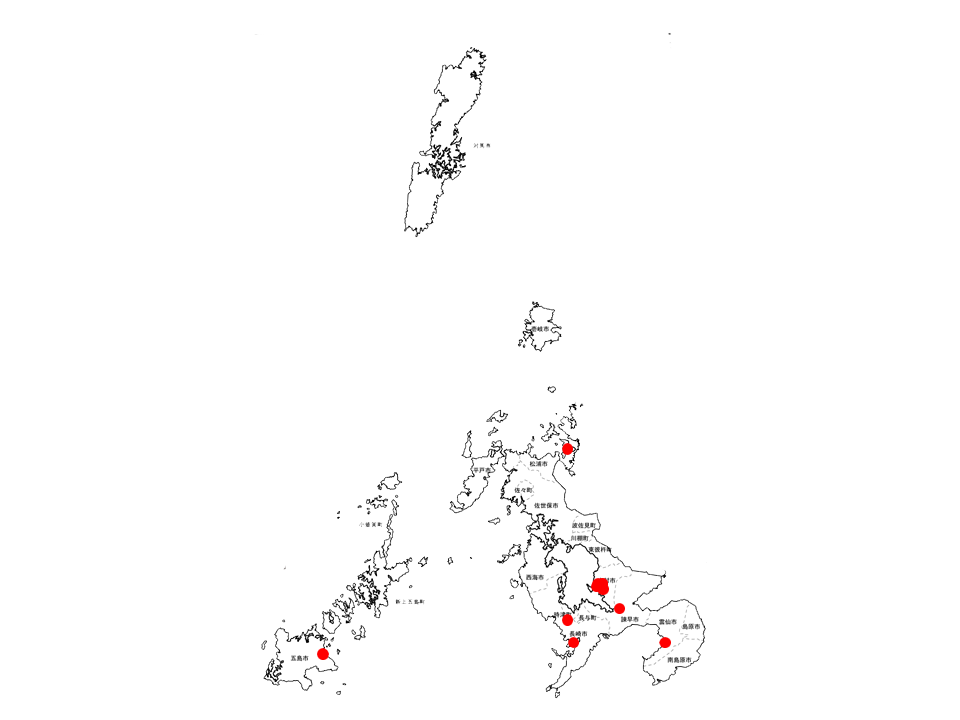

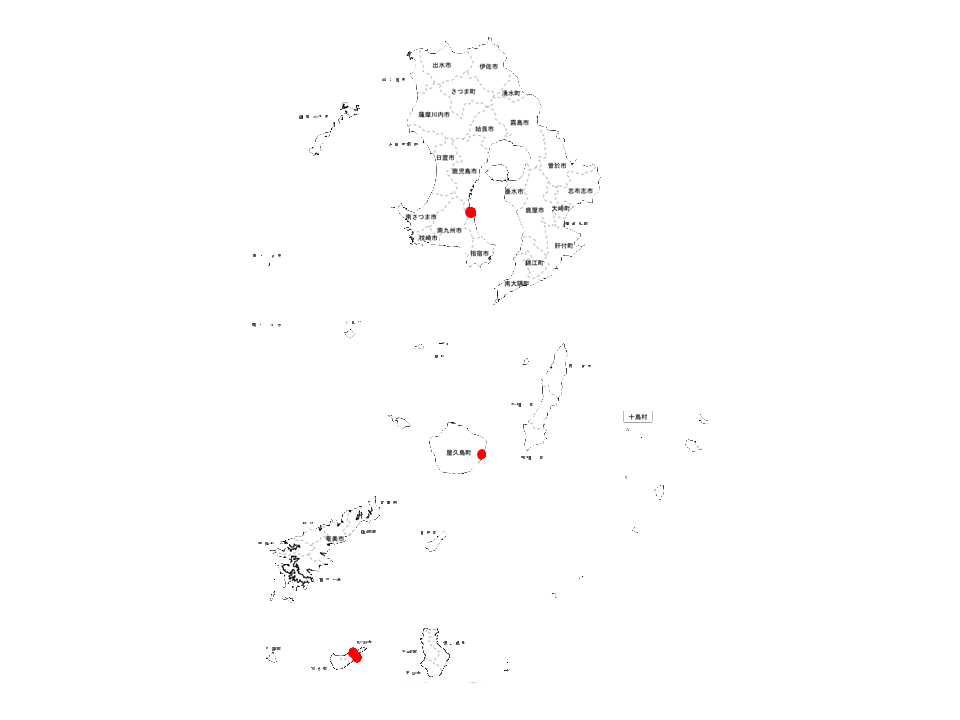

硫黄島の生物 2010年4月

The living thing of Iwo-To. April, 2010.

昨日のブログの2枚目の写真にもう一種類写っていました.

分かりますか?

薄茶のゴキブリ.

ミナミヒラタが右手に写っています.

今日はその他の生物.

シジミチョウ.

種名はわかりません.

唯一分かったのはメスアカムラサキでしょうか.

昔はチョウをやってたのですが,最近は害虫ばかりで名前忘れてしまいました.

ムラヤマムネコブサビカミキリ Prosoplus bankii.

街灯などに飛んできます.

オカヤドカリ.

全身,眼柄も赤色からすると,サキシマオカヤドカリ かもしれません.

このときはこの種が沢山いました.

次回は6月頃.

2012 .5.17

硫黄島のゴキブリ 2010年4月

The cockroaches which inhabit Iwo-To April, 2010.

また事務所を移動しまして,広くなったのですがゴキ世話が遅れがちになっております.

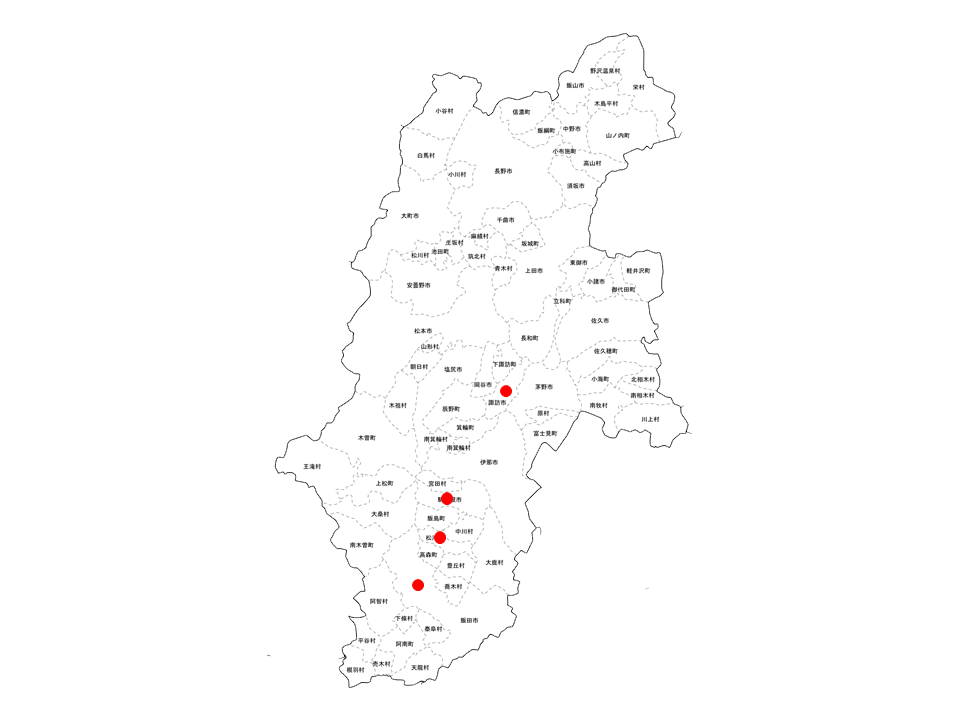

そこで,2年前訪島した硫黄島での4月に観察したゴキブリ.

いずれもオガサワラゴキブリ♂成虫.

昼間は土中に潜んでいるが,夜になるといたるところで地表に出ているのを見かける.

しかし,♀は見かけない.

ワモンゴキブリ.

硫黄島にはオオヒキガエルが生息していない.

そのせいか,夜間路上で見かけるワモンゴキブリも父島より明らかに多い.

花に来ていたヒメチャバネゴキブリ.

ゴキブリを観察するのは夜に限ります.

2012 .5.16

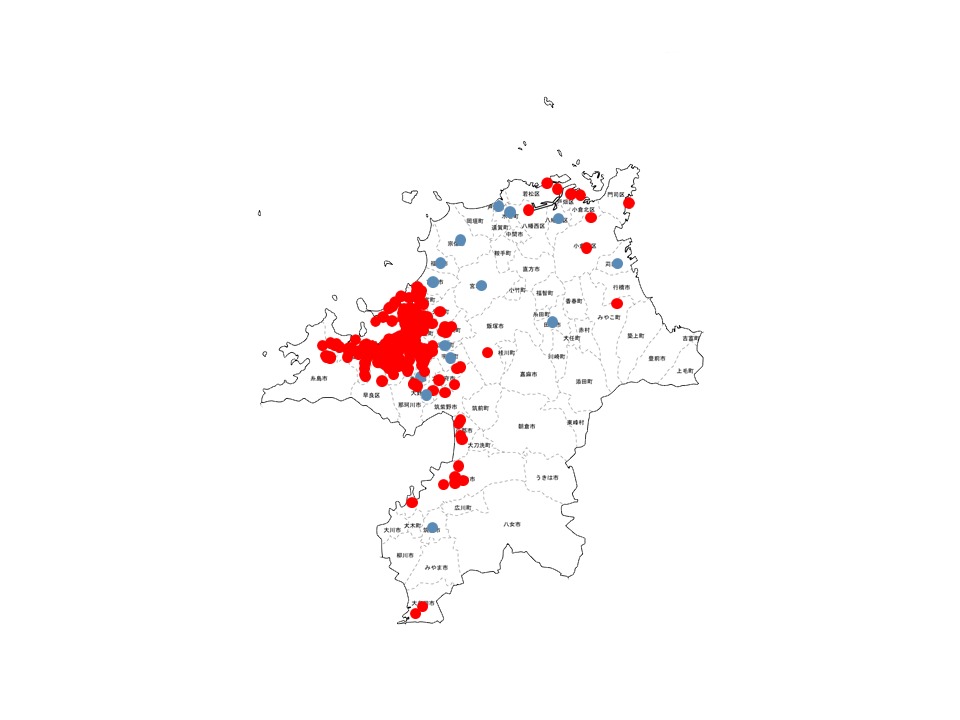

博多&トイザラスおもちゃ

Hakata & the toy currently sold at Toys ” R ” .

今日は博多に日帰り出張してきました.

風邪で声が出ない,なのにTV取材.

九州朝日放送の西田さん,内村さん,スタッフの皆さん,関係者の皆さん,有難うございました.

内容は放映されてからお知らせします.

さて,先週末久しぶりにトイザラスに行ってきました.

その成果.

ついでにハエも.

ゴキブリ(大)とハエは「のびーるインセクト」3歳以上.

の商品.

3歳以上でよかったです.

歳を取るのもたまには良いですね.

ゴキブリ(小)はゼンマイ駆動で動く仕組み.

お気に入りは,ゴキブリ(大).

南米のMegaloblatta blaberoides を思わせる大きさと出来.

価格もこの時は200円ほど.

欲しい人は売り切れないうちにどうぞ.

2012 .5.15

ケナガコナダニ

Tyrophagus putrescentiae

卓上Zoo のヒメヒョウホンムシタッパーが粉吹いていた.

こうなると,肉眼で見える.

蓋の内側.

中の飼料.

幸い,虫体はピンピンしていたので別容器にセットしなおす.

産卵しているかもしれないが,これは廃棄とする.

2012 .5.14

ゼブラゴキブリの交尾

Mating Eurycotis decipiens.

縞々だとゴキブリに見えにくいと思いませんか.

こちらの方がゴキブリらしい.

2012 .5.11

イエダニの大きさ

Size of Ornithonyssus bacoti.

クマネズミの外部寄生虫をしらべていたら,巨大なイエダニ発見.

血を吸って丸々としている.

矢印二つがイエダニ大と小.

1mm超えている.

以前の飼育室はこのイエダニが大発生していて,こんなのがごろごろ.

作業すると,手に登ってくる虫体が目視で確認でき,パンツゴム下,など下半身をよく刺されました.

現在は根絶し,快適な飼育室になってます.

2012 .5.10

キノコ

A mushroom.

ネバダオオシロアリの餌木にキノコが出た.

オオゴキブリなどの餌木にはいつも粘菌が出る.

キノコは久しぶり.

小さく可憐なキノコである.

この時期は,室温が安定しない.

暖房が入ったり冷房が入ったりしており,その影響だろうか.

本ブログでは,キノコは2度目の出演.

2012 .5.9

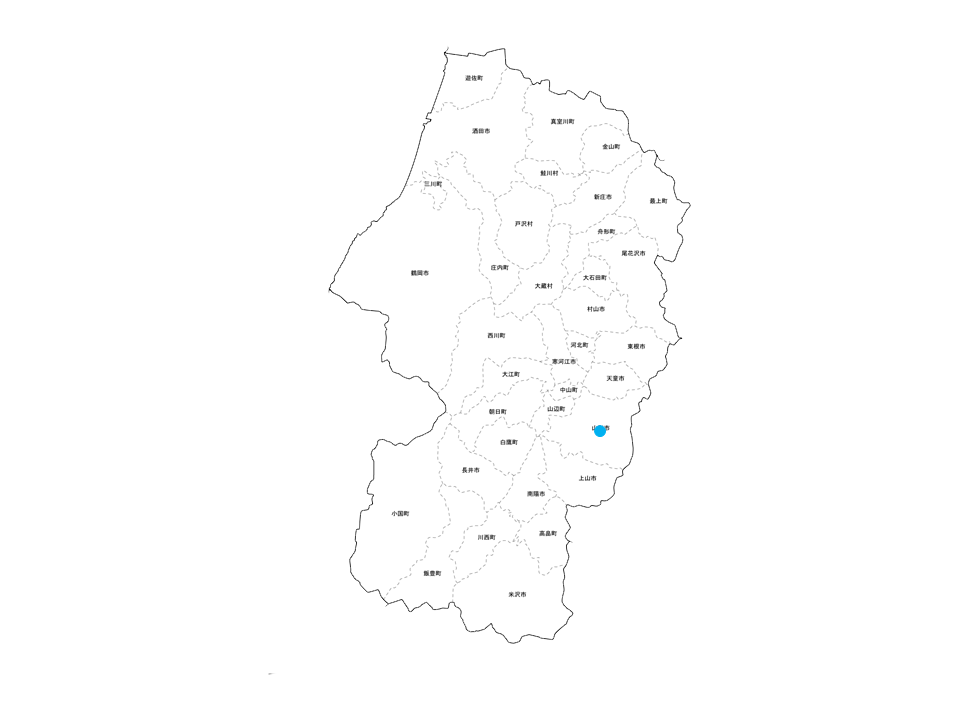

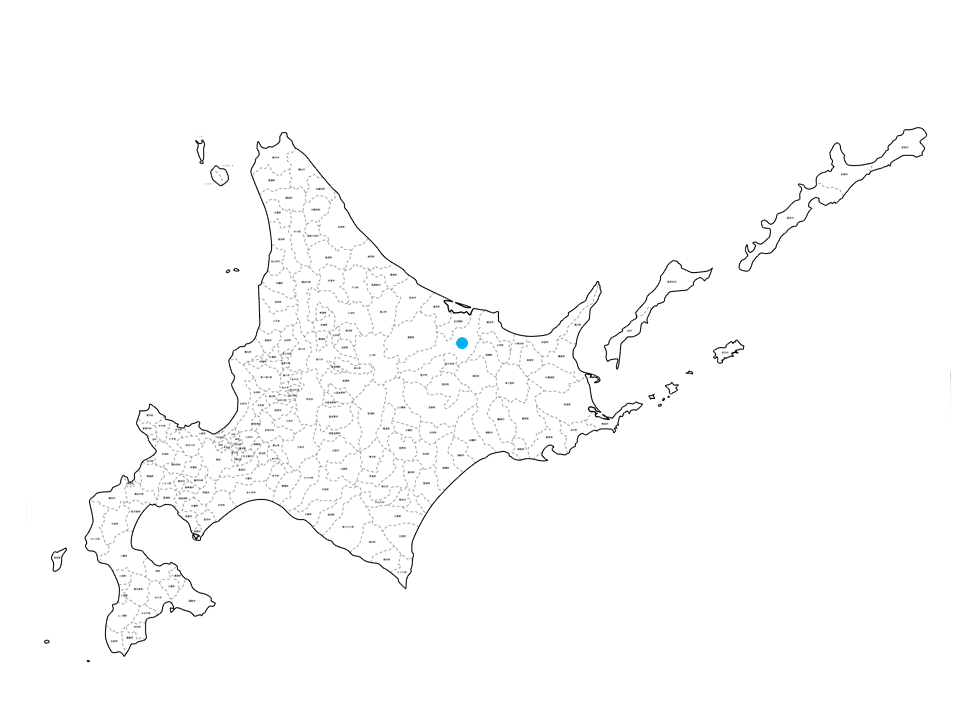

チビクロバネキノコバエ発生

Bradisia agrestis occurred.

ノミバエの発生以降,双翅目の発生はなかったが,最近またキノコバエが発生した.

本種は,湿った植物質が発生源となりやすく,クワガタなどをやっている方は,ショウジョウバエ同様悩まされていると聞きます.

最初の発見は,目の前を飛んでいたから.

小さい割には目に付く虫である.

こんな感じ.

で,捕虫器を見てみると結構捕まっていました.

拡大.

こんな虫です.

発生源(侵入原因)を調べたら最近購入した昆虫マットでした.

その後,密閉袋に収納し,その後発生は見ていませんが,マットに潜り込んでいたらしばらくしてどこかのケージから大発生があると思われます.

しばらくは様子見となります.

昆虫マット購入は気を付けましょう.

2012 .5.8

手に残るシミの正体

The cause of the spot attached to the palm.

ゴキブリの世話をしていて,たまに気が付くと付いているこのシミ.

大型のヤスデを触ると,付くシミと良く似ている.

しかし,今はヤスデは殆んどいないし,触ってもいない日でも付く.

最初はEurycotis 属を触った際,あの臭い液が変色させていると思っていたが,その後,数種のEurycotiで試したが,臭いだけで色まで付かない.

その後,心当たりをいくつか当たり,やっと正体がわかった.

答えはDeropeltis属の一種.

エチオピアに生息する種のようだが,他のDeropeltis属でも試してみたら似たような液を出して色付きますね.

分泌される箇所は,腹部の気門辺りが怪しいがいまひとつ分からなかった.

この辺.

さらに,エチオピア産は,ヤスデのように目にも沁みる強烈な刺激臭を出す事に気がついた.

皆様ご注意あれ.

2012 .5.7

卓上ZOO

The small zoo on a desk.

昨日頂いたカニムシ.

サイズが小さいだけに飼育ケースも小さい.

直径4cmにも満たないケースでも,本人は広々.

その奥は,ついでに持ってきてもらった茨城産マイマイカブリ.

その左はヒメヒョウホンムシ.

逆は工場内水溜りより採集してきた環形動物.

この中で最も騒々しいのはマイマイカブリ.

カタツムリを食べるのを観察すまでは飼育しようと思うのだが.

小さい生き物は鳴く虫を除いて静かでいい.

2012 .5.2

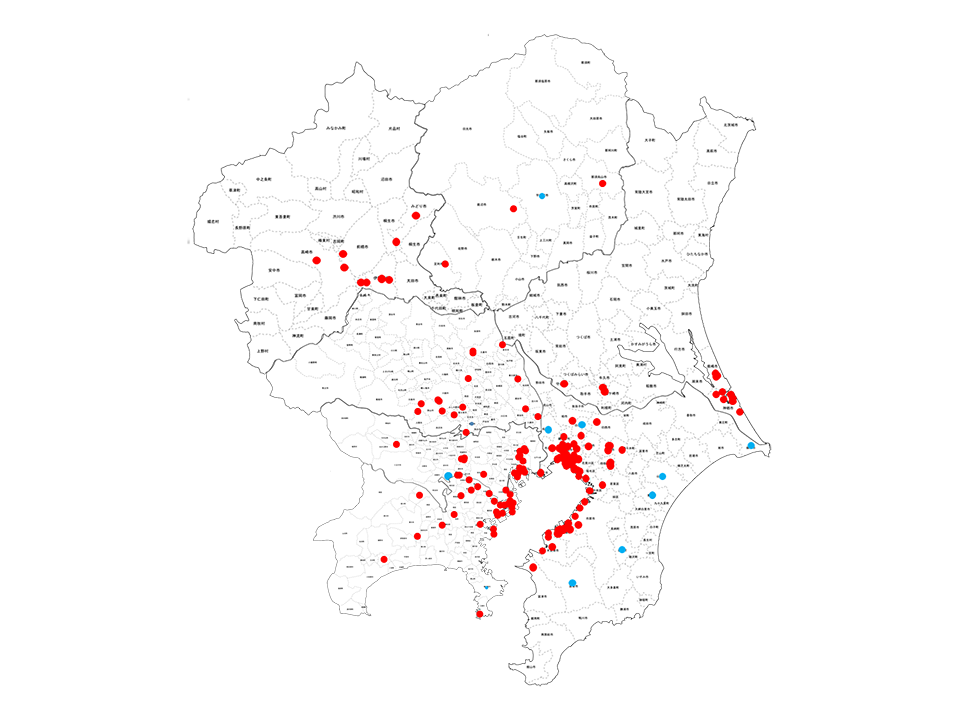

粘着のワモンゴキブリ

Periplaneta americana captured by the trap.

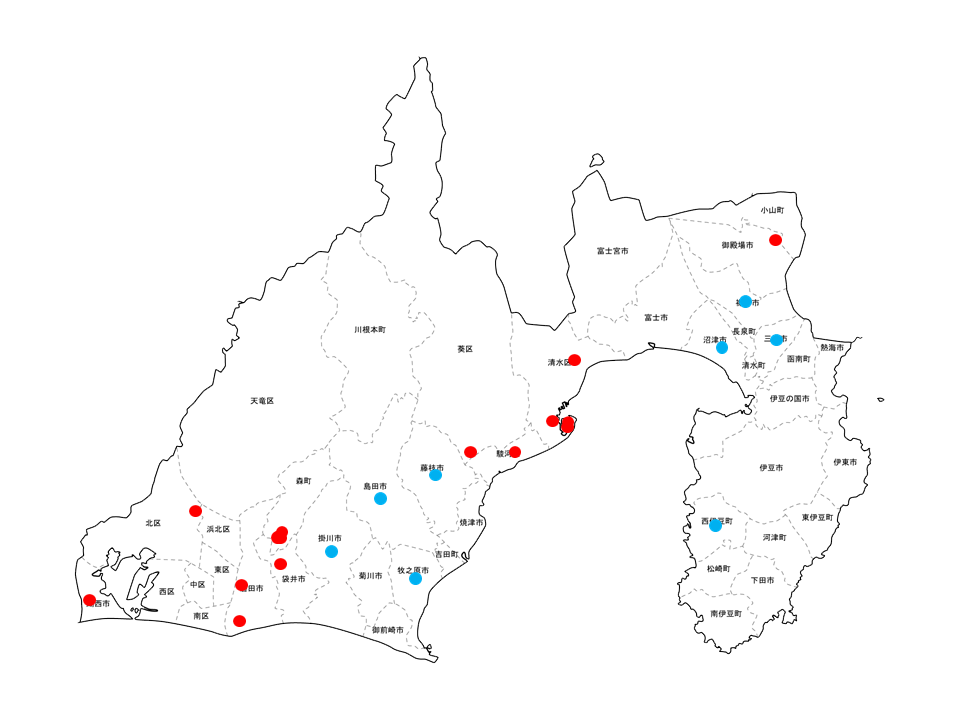

ネズミの現場に入った際,天井裏で発見.

ネズミ捕獲用に設置された粘着トラップに,ワモンゴキブリが捕獲されていた.

雄成虫でまだ生きていた.

台東区某所付近は,ワモンが多い地区だが,この時期に見るとは思わなかった.

捕獲されていた成虫は皆雄のみ.

雌成虫がいれば剥がして産卵させるのだが.

暑くなったらまた探してみようと思う.

2012 .5.1

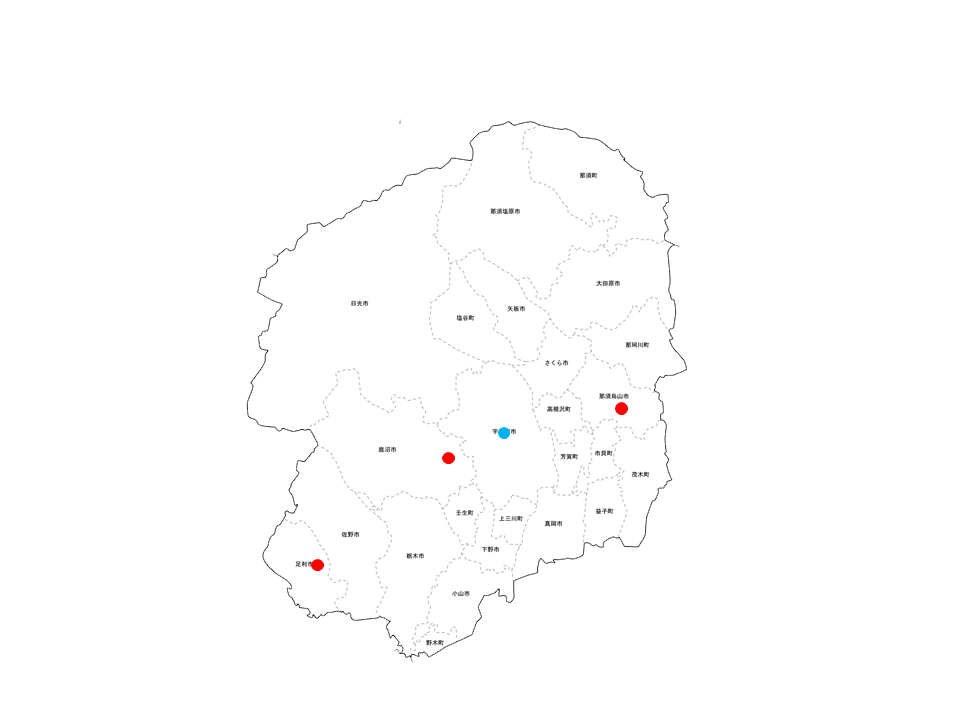

都内のドブネズミ

A brown rat in the city of Tokyo.

鳥対策GのI井部長より頂き.

都内某公園内で日中に活動していたらしい.

顔つきはクマネズミのようだが,耳や周りの糞を見るとやはりドブのようだ.

ドブということで水浴.

本当に水に入る写真は始めてだ.

水浴の目的は,流れてくる何かを狙っていたとのこと.

2012 .4.27

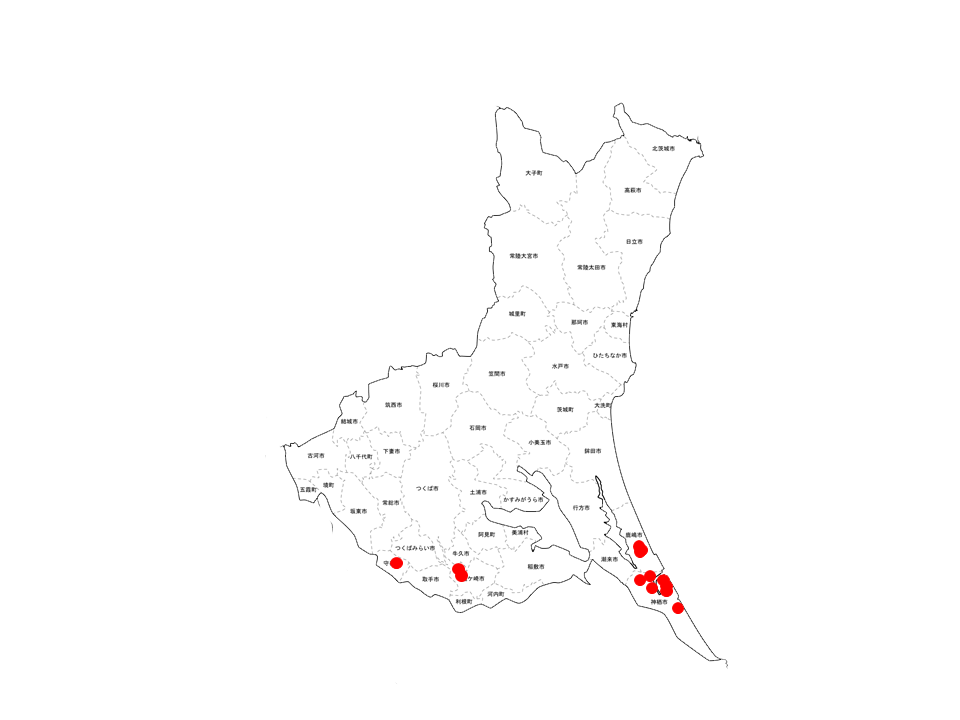

カニムシの一種

A kind of Pseudoscorpionida.

Chelifer cancroidesに,似ている気がするが,詳しい方いましたら教えてください.

茨城のO木所長より頂く予定.

ホームセンターの商品上を歩行していた所を御用となる.

餌のトビムシはゴキマットに湧いているのでその辺に放り込もうと思う.

2012 .4.26

ボーセリンローチの体色変異

Variation of the color of the body of a cockroach.

様々な色が出るボーセリンローチ Gyna lurida.

有名な所では黄色の個体が有名だが,こちらは緑.

まあ,全体が濃い緑にはなっていないが,「何色?」と聞かれれば「緑」となりそうな個体.

カメラではなかなか実物の色を表現できませんがいかがでしょう.

はじめて見ましたが,結構綺麗だと思います.

普及した種ではありますが,こんな楽しみ方もいかがでしょう.

2012 .4.25

ゴキブリの水飲み

How to drink the water of a cockroach.

今更でもありませんが,結構忙しい状態が続き,ゴキブリも放置気味になっていた.

こうゆう時,大型種は丈夫で,それほど問題は出ないが,チャバネクラスの種は,致命的なりますので注意しましょう.

これは,ジャイアントウッドローチ Archimandrita tesselata 水飲み入れた直後.

人がいようが関係なくどんどん集まってくる.

接写しても全く関係なし.

目まで水につけて飲んでいる.

人で言えば,目の下まで水につけて飲んでいる水位だ.

息苦しそうに見えるが,ゴキブリは頭に鼻はなく,呼吸は体側の気門から行っているので,問題はずだが,息苦しそうだ.

それにしても,よほど咽が乾いている様子.

申し訳ない.

2012 .4.24

ネバダオオシロアリの様子

Appearance of Zootermopsis nevadensis.

オオゴキの床換えをした際,堅すぎて食入していなかった材を,捨てるのはもったいないので,本種のケージに入れて1日目.

それまで,生きているのかよく分からない状態だったが,突如活発な摂食を見せた.

元気でよかった.

2012 .4.23

Therea grandjeaniだらけ

Absorbed in Therea grandjeani.

これだけ揃うと圧巻.

似たような写真をどこかで見た気がするが.

2012 .4.20

Eurycotis sp.成長

Growth of Eurycotis sp.

生後3ヶ月でこんなに大きくなった.

15~20mm.

ここまで来るともう安心サイズ.

今も卵鞘は孵化しており,何とか安定してくれそうだ.

2012 .4.19

ウスヒラタゴキブリ F1

First Filial of Onychostylus pallidiolus pallidiolus.

いつの間にか幼虫発生.

冬の加温飼育の為,数匹の幼虫は真冬に羽化し,短命で終わっていたが,

わずかに残った幼虫がペアで羽化し,産卵していたようだ.

伸び方から加齢直前のように見えます.

オガサワラウスヒラタは普通に増えているが,本種はどうであろう.

毎回,F2~3あたりでクラッシュするので,その頃までは要注意である.

2012 .4.18

オガサワラゴキブリ卵鞘

Ootheca of the Pycnoscelus surinamensis.

産仔予定だったメスのケージで発見.

卵は成長してはいるがまだ未熟.

1日保管し観察したが,孵化する気配はなし.

2012 .4.17

チカイエカ

Culex pipiens molestus

ビルの湧水槽などに多く生息する.

特徴は

① 一回目の産卵を無吸血で行う事が可能.

② 狭所交尾性.

③ 非休眠性.

④ 人血嗜好性.

昨晩訪れたネズミの現場で目撃したので記念撮影した.

刺されなければ嫌いな生き物ではない.

しかし,一度発生すると,駆除が厄介なケースが多く,甘く見ていると痛い目にあう.

2012 .4.16

Therea grandjeani 新成虫

New imago of the Therea grandjeani.

最近大量に羽化が始まった.

羽化直後は,翅の白い斑が汚れておらず,白と黒のコントラストが大変美しい.

左雄.

右雌.

水がなくなっていて,入れたら夢中で飲んでいる図.

動かないので写真が撮りやすい.

2012 .4.13

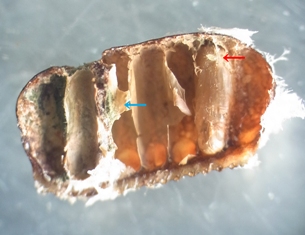

孵化卵鞘の内部(ワモンゴキブリ)

The inside of ootheca which hatched(Periplaneta americana).

卵鞘内の卵数13卵.

孵化幼虫6個体.

単為生殖卵鞘だと平均的な成績.

しかし,中を見て驚いたのは,カビた卵(青←)やダニ(赤←)が徘徊していること.

私の今までの常識では,こういった破壊された卵鞘は,孵化しないと思っていた.

驚きました.

卵鞘の良し悪しは,見た目で判断出来ないことが分かった.

2012 .4.12

キスジワモンゴキブリ雄の翅上げ

Wing raising posture of male in the Hemithyrsocera histrio.

動きが素早く,オートフォーカスしている間に,移動してしまいピントが合わない.

さらに,ケージ越しに撮影のため,クリアーに移らない.

20枚ほど撮って,一番良い写真.

2012 .4.11

Polyphaga saussurei 産卵

Laying eggs of the Polyphaga saussurei .

本属の産卵で,腹端に産み落とす直前の状態は良く見ることが出来る.

これは,ちょうど卵鞘形成途中の状態.

本属の卵鞘の特徴は,竜骨部の突起が単純な山型ではなく,釣り針状の曲がった形をしていること.

どんな風に生むのか少し,疑問に思っていたがこのような状態であった.

意外と普通.

こんなに複雑な形にする必要がどこにあるのだろうか?

本属の産み方は,飼育状態(乾燥したヤシガラマット)では,マット内にばら撒き産卵している.

そこから想像するに,生み落とされた卵鞘は,その場所を移動し難くくするため,根や繊維状の物に引っかかり,転がらない様になっているのかも知れない.

生息環境を見てみたいものだ.

雌雄の区別は,右が雌,左雄.

違いはあると思う.

2012 .4.10

スイングフォグ

Swing fog.

スイングフォグをご存知だろうか?

私が入社した20数年前は,ビルの殺虫業務では定番の機材であった.

何に使うかというと,殺虫油剤を熱で気化させて煙として散布する機器である.

油を熱で気化させる構造のため,火災の原因になるなど,熟練したものが扱わないと危険な機械であったため,今ではほとんど見ることも無く,倉庫の肥やしになっていることが多い機材である.

どこから見ても,懐かしいというかカッコイイ.

思わず持ち帰りたくなったが,新幹線内をこんなもの持ち込んだら逮捕されるだろう.

何かの機会に持ってきてもらうこととする.

この長い筒状の部分が,熱で真っ赤に熱せられ,夏はつらい作業であった.

これは,現在販売されているタイピより一つか二つ古いタイプ.

薬剤タンクが鉄製でレトロな感じがする.

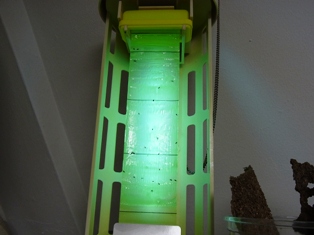

先週,仙台に出張した際,営業所の倉庫で発見した.

近年,蚊成虫が媒介する感染症侵入に警戒して,このような散布機が見直されてきている.

果たして再び使われる日は来るのだろうか.

ちなみにこの器械,今買うと1台42万円ほどするスゴイ器械である.

2012 .4.9

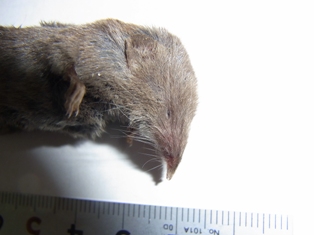

ジネズミ

Crocidura dsinezumi.

哺乳綱

トガリネズミ目

トガリネズミ科に分類される.

ネズミと付いているが,クマネズミなどはネズミ目に属し,モグラに近い.

茨城の現場にて,O木所長が拾ったものを譲っていただいた.

既に死亡していた個体.

良く見ると,腹部に傷があり,少し腹が膨らんでいた.

目が小さい.

かわいい顔をしていますね.