ゴキブログ一覧

2026 .1.1

2026年 午年

Happy New Year 2026

皆様,新年あけましておめでとうございます.

本年もよろしくお願いいたします.

素晴らしいゴキブリ達にめぐり合えることをお祈り申し上げます.

2025 .12.26

クロツヤゴキブリ卵鞘殺菌

Sterilization of Melanozosteria nitida oothecae

これはどう見てもおかしい.

まあ,飼育方法が悪いと言われればそれも当てはまるのだが,どうにも気になり年越さないうちにやりました.

まずは卵鞘の探索と採取.

どれもしなびた筋が入ったりぷりっぷりの卵鞘が少ない.

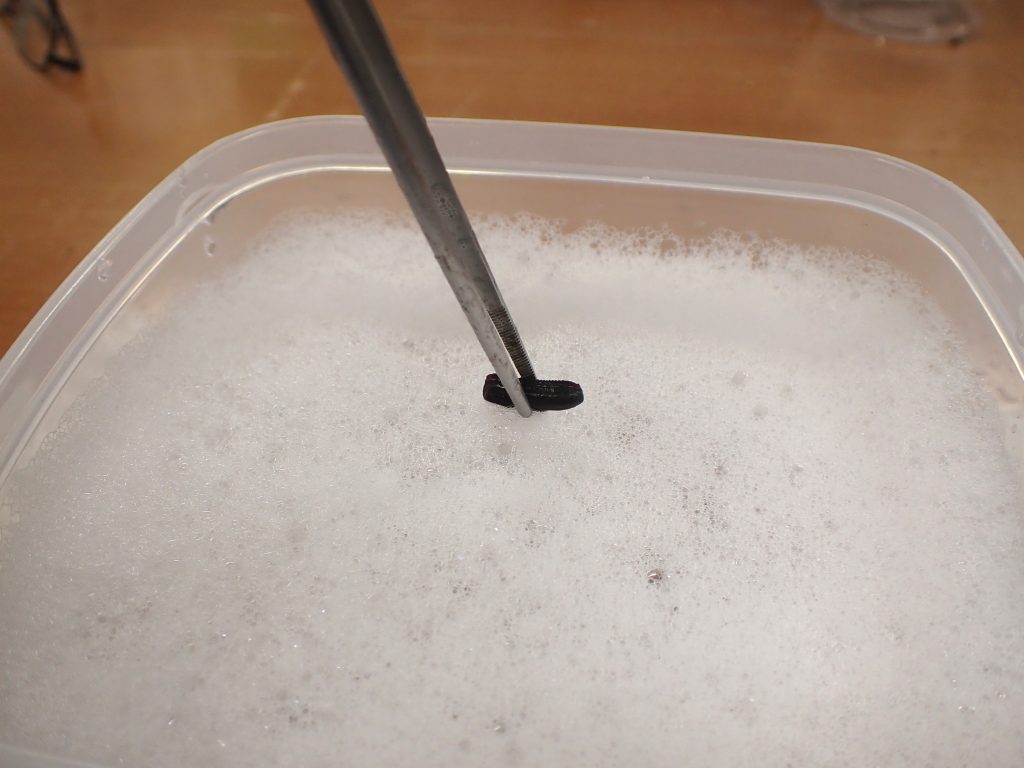

まずは加水したティッシュに乗せ卵鞘に付着している泥汚れをふやかします.

ふやかしたら,テーブルにぬらしたティッシュを敷きごしごし卵鞘が壊れない力加減で泥を落とします.

そして,適度に薄めたハイターに5秒ほど浸漬を3回程度行います.

終わった卵鞘.

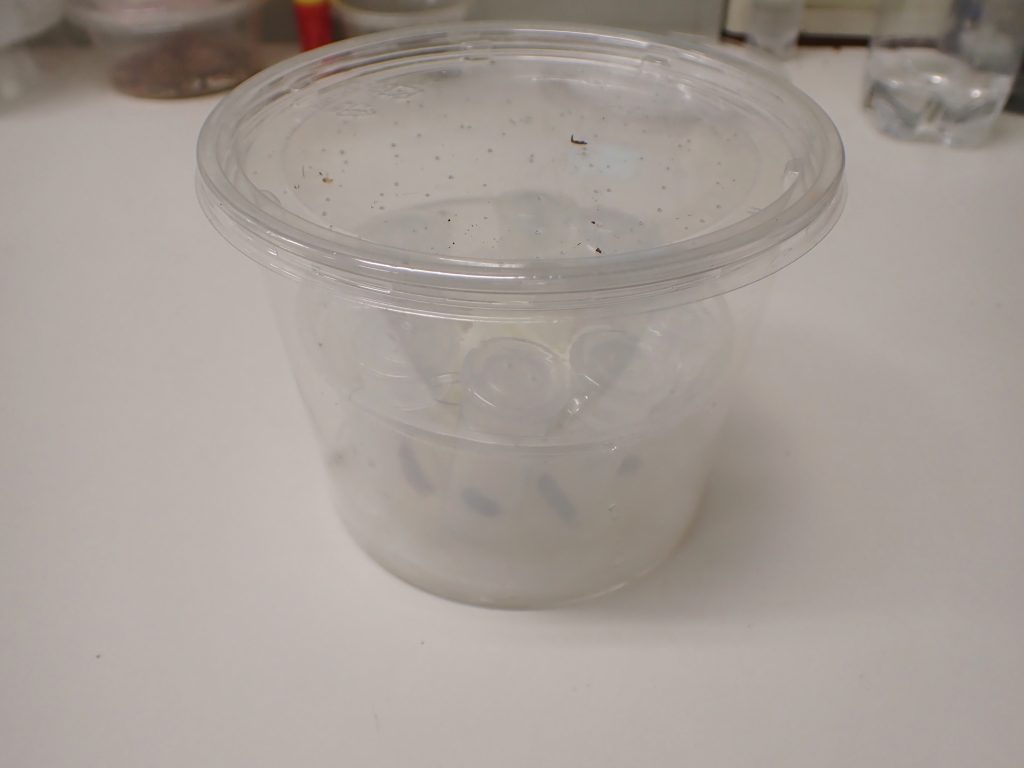

ひとつひとつ通気口のあいた樹脂容器に入れ,それをさらに水を含ませたティッシュを入れた容器に入れ27℃前後で保管します.

本種の孵化期間が分からないのですが,2か月孵化しなければダメ卵鞘とする予定です.

さてさて皆さん.

今年ももうすぐ終わりです.

ゴキブログ,ゴキブログチャンネルを見て頂き有難うございました.

今年はどちらかというとネズミの研究に明け暮れた年でしたが,来年はゴキブリの新知見も沢山あるのでひとつひとつ発表していきたいと思います.

どうぞよろしくお願いします.

2025 .12.25

2月に高知県で採集したゴキブリの正体

Species of cockroaches collected in Kochi Prefecture in February

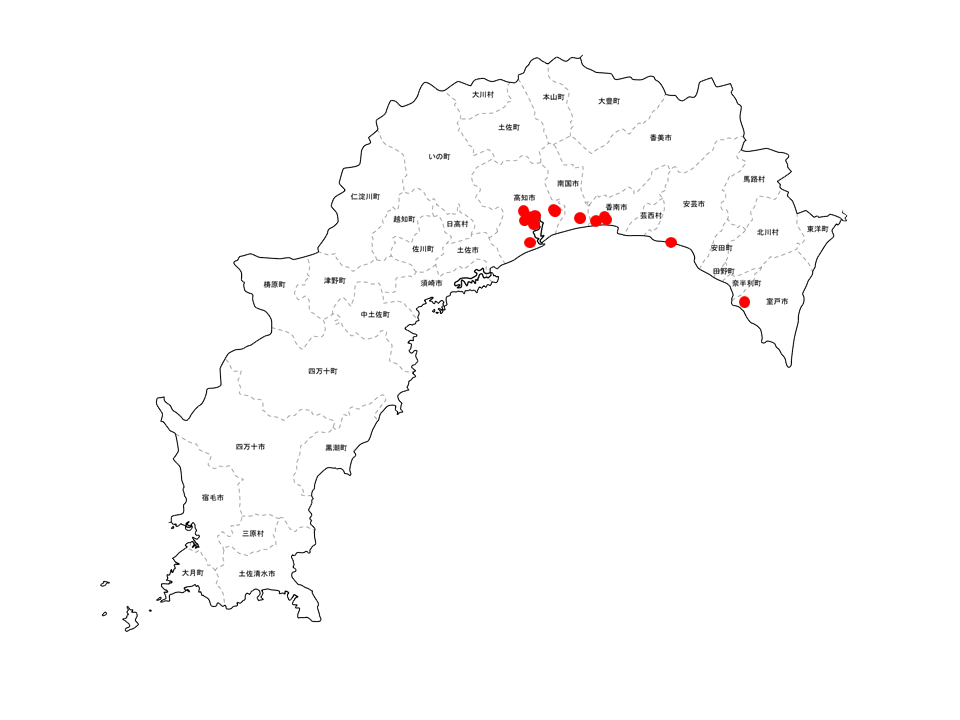

今年2月にペストコントロールフォーラム参加の際に,野外で採集したゴキブリの正体がやっとわかりました.

というか,前から予想はしていたがほぼ確定ということでご報告.

海沿いの公園でとれたゴキブリ属3匹の結果です.

まずは,ワモンゴキブリ♂.

前胸背板の後縁の黒色から前の部分が黄褐色に発色していることからワモンでよいでしょう.

次がクロゴキブリ♂.

そして♀.

ワモンゴキブリと違い,前胸背板後縁の前方に黄色の部分はありません.

2匹しかいないのにペアが揃ってしまいました.

ゴキブリ運強し(笑).

どうしよう.

2025 .12.24

Simandoa conserfariam床替え

Cleaning of the Simandoa conserfariam breeding container

幼虫で入手したのですが,成虫になって意外と大きくなる種であることが分かり小プラケから中プラケへ移しました.

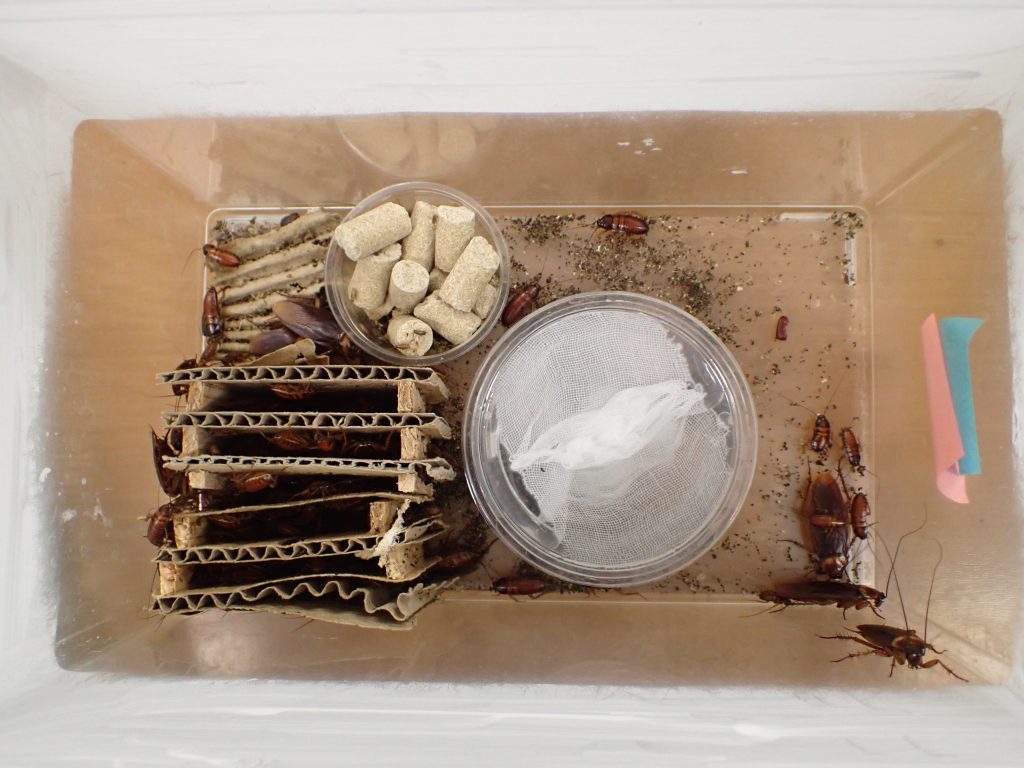

まず小プラケ.

落して逃げられないように並べて移動.

左幼虫,右成虫.

見た目からして卵胎生っぽい.

この成虫も他の卵胎生のゴキブリ♀のようにふっくらしているので♀かと思ったが,

♂でした.

幼虫は♀.

♂の方が羽化が早くなるのも他とおなじ.

なんとか時期は合いそうだけど気になりますね.

終了.

本種幼虫は,湿った場所にもいるので湿乾どちらが良いかまだ不明.

案外,Blaberus属やEublaberus属のようなヤシガラマットでも良いのかもしれないが今のところこれで様子見です.

2025 .12.23

ワモンゴキブリの色の薄い卵鞘

Light-colored ootheca of the Periplaneta americana

単為生殖や,晩年の個体が産むことの多い不良卵です.

今まで10,000個近くの卵鞘の孵化を見てきましたが孵化率0%です.

このような色の卵鞘の多くは,大きさが小さかったり食べられた状態で見つかること多いのですが,これはまあまあ良い大きさの卵鞘です.

一応保管しますが,孵化する確率は1/10,000以下でしょう.

2025 .12.22

アカボシルリゴキブリにダニ侵入

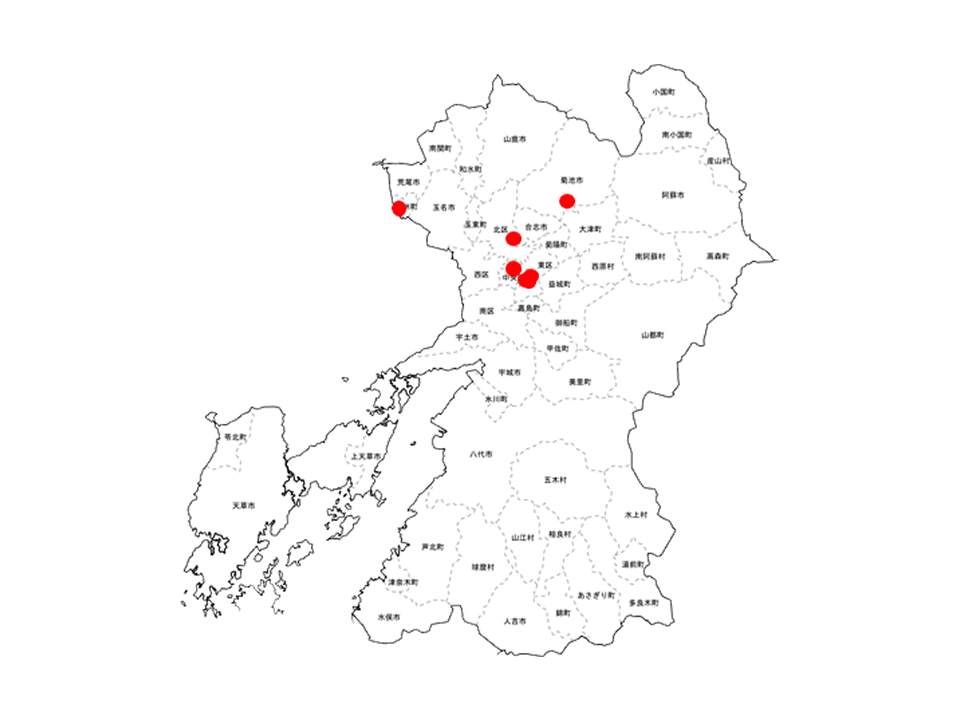

Mites have invaded the Eucorydia tokaraensis breeding container.

入ってはいけないケージに入ってしまいました.

このケージを置いてあったのは,現在発生しているケージから棚2つ離れているのですが,原因不明.

まあ,私だと思いますが.

一時の危機を乗り越え今のところ数は安定してますが,ダニが入ると管理がし難くなります.

ダニが入った方が他のケージのように増える気はするのですが,いなくても増やすことはできるので何とかしたいですね.

とりあえず,いつものようにテープで囲って時間取れるまで置いておきます.

本種も家訓の通り2ケージあるのですが,もう一つは今のところダニは見かけていないのですが,今一つ増えてきていません.

逆だったらよかったのですが.

2025 .12.19

ヤマビル(注!血が苦手な方は見ないでね)

land leech (Warning! If you can’t handle blood, don’t look!)

本ブログ初登場かもしれません.

New family.

ヤマビル.

ハラヘリヒレハレリ.

と言う分けで,私のでよければと差し上げました.

1匹目.

おじさんの肌はささくれ立って吸血ポイントをなかなか見つけられないようです(笑).

2匹目はまだ若ヒル.

手首で食事中.

気が付かない間に血を吸われるとよく聞きますが,見ていると結構痛いです.

チリチリ切り裂かれるような痛みが持続します.

1匹目.

飽血寸前.

体から透明なぬるぬるがたくさん分泌されています.

滑りをよくするためでしょうか.

この撮影の直後に転がり落ちました.

2匹目の転がり.

吸血箇所です.

V字に皮膚が割かれめくれあがっています.

これでは痛いわけです.

完全止血まで6時間たっても止血しないため,絆創膏貼って寝ました.

吸血は良いのですが,その後が面倒ですね.

ちなみに今回で人生3回目の吸血になります.

良い子は決してマネしないようにして下さい.

2025 .12.18

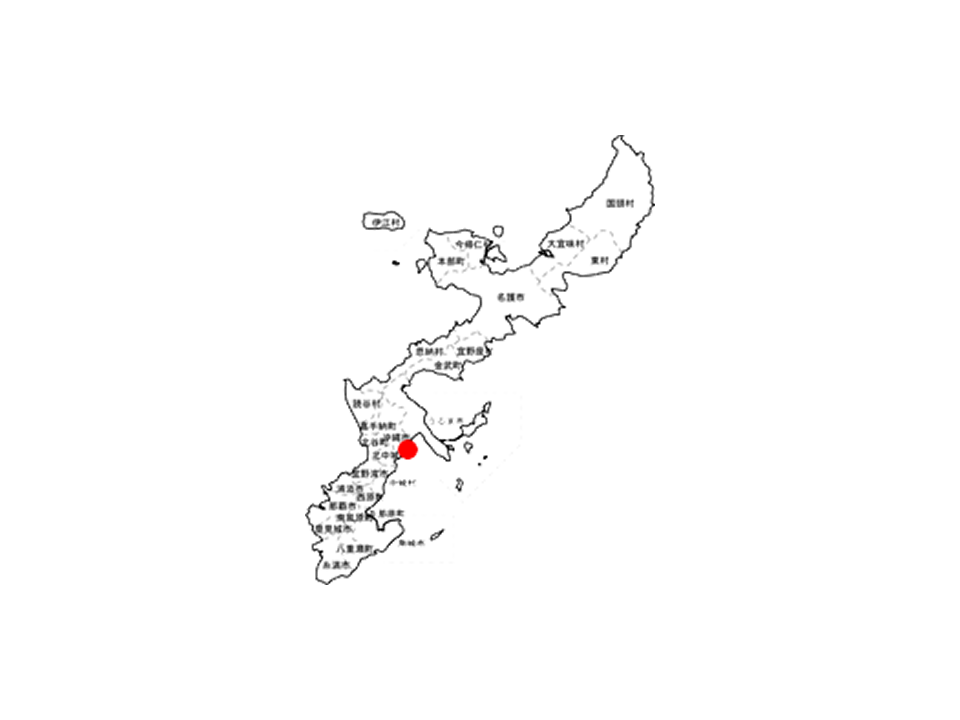

オキナワチャバネの異変

Breeding Abnormalities in the Blattella asahinai

「入手しにくい種は2ケージ」の家訓のもと2ケージ作っていてホント良かった.

こちらメインケージですが,一見壊滅状態.

そこまでなんで気が付かないのか?

もあるのですがそれほど放置はしていないつもり.

要するに急速に劣勢になった.

しかし,よく見ると若齢幼虫がちらほら.

幼虫がいれば復活の可能性は十分あるが,何か問題がなければこうはならない.

こちらが予備の小プラケ.

分かりにくいが,成虫もおり各齢の幼虫が混在している.

ヒメチャバネゴキブリ,モリチャバネゴキブリ,モリゴキブリモドキが私の経験からこのようなことが起きる.

チャバネゴキブリはまだ経験ないが可能性は十分あると思う.

皆さん気をつけましょう.

2025 .12.17

ワモンゴキブリの問題有り産卵

Ootheca with orientation issues of Periplaneta americana

この卵鞘変だと思いませんか?

幼虫が出てくる龍骨部がシェルターの角を向いている.

普通はこんな感じ.

龍骨部は開けた方向を向いており,幼虫が出てきやすくなっているのですが.

横から見るとよくわかる.

幼虫は仲間と力を合わせて,閉じている龍骨ジッパーをこじ開け出てくるというのに,これでは出た先が闇.

本当はこのまま放置して無事幼虫が出てくるか観察したかったが,別の目的の実験個体のため剥がして保管しました.

2025 .12.16

冬に多肉植物を食べる生き物

Creatures that eat succulent plants in winter

外に出しっぱなしのアーモンドネックレス(なんかしっくりこない名前ですが)

誰かが食べている.

この寒い時期,芋虫ではないだろうし,ネズミ類にしては歯形がないが,ネズミかな?と・・.

で,犯人わかりました.

ヨトウガの幼虫でしょうか.

寒いのに頑張りますね.

2025 .12.15

白眼♂×黒眼♀の現在の状況

Current Status: White-Eyed♂ × Black-Eyed♀.

その飼育ケージです.

成虫はF1.

幼虫はF2.

ざっと見たところ1匹も白眼がいない.

一般的な遺伝なら25%は白眼になるはずだが,見つけられないだけか?

F3,F4見てダメならあきらめます.

2025 .12.12

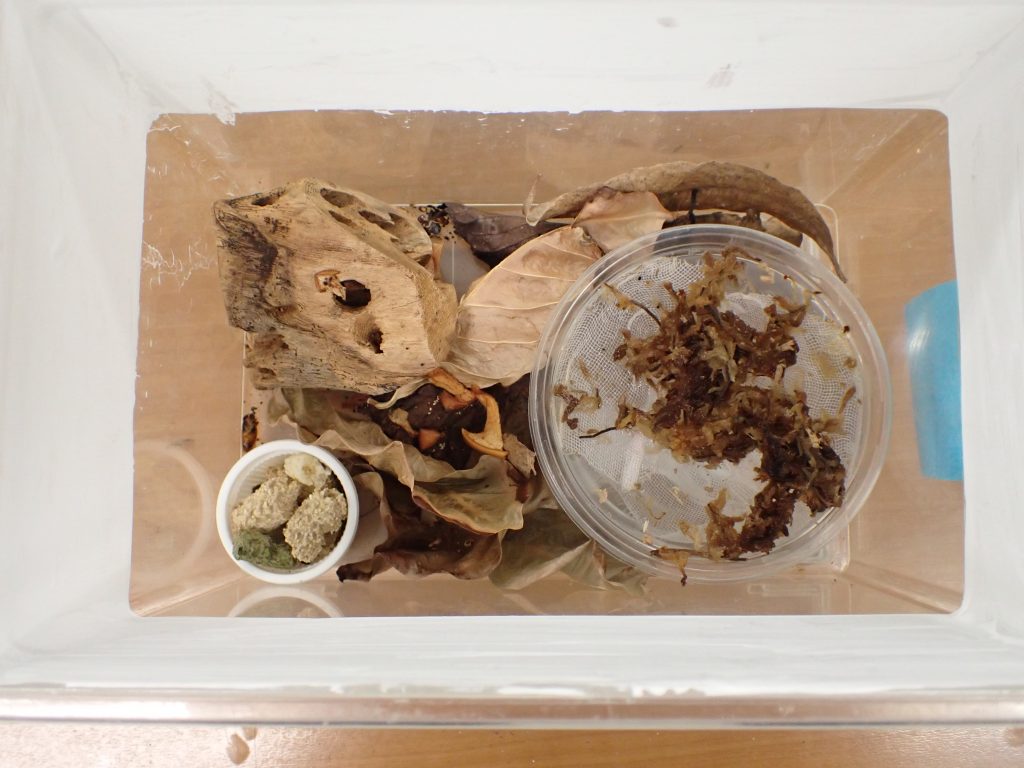

Elliptorhina chopardi組みなおし

Setting up a new environment for Elliptorhina chopardi

Elliptorhina chopardiはいまだに繁殖できません.

湿った環境が必要かと思い,タッパーに土入れましたが多くの個体が潜んでいるのはその外の乾燥した場所.

そこでも元に戻し,繁殖したG. oblongonataをまねて作り直しました.

刻一刻と歳を取っているので早く環境整えないと高齢ばかりになりそうで心配です.

2025 .12.11

Gromphadorhina oblongonata産仔

Gromphadorhina oblongonata breeding

やっと幼虫が産まれました.

水容器のこの隙間,小形の種は好きです.

ところが隙間として若齢幼虫用にと入れてある段ボールシェルターには入っていない.

こちらの方が落ち着きそうなのだが・・,と言う分けでこれは今回で撤去.

生まれた数は,1腹分のようです.

他のマダゴキと比べ,体の周り1周が黄白色になるのは可愛いですね.

ただ,このように卵鞘が排出されていたりするので,この環境は検討の余地ありそうです.

2025 .12.10

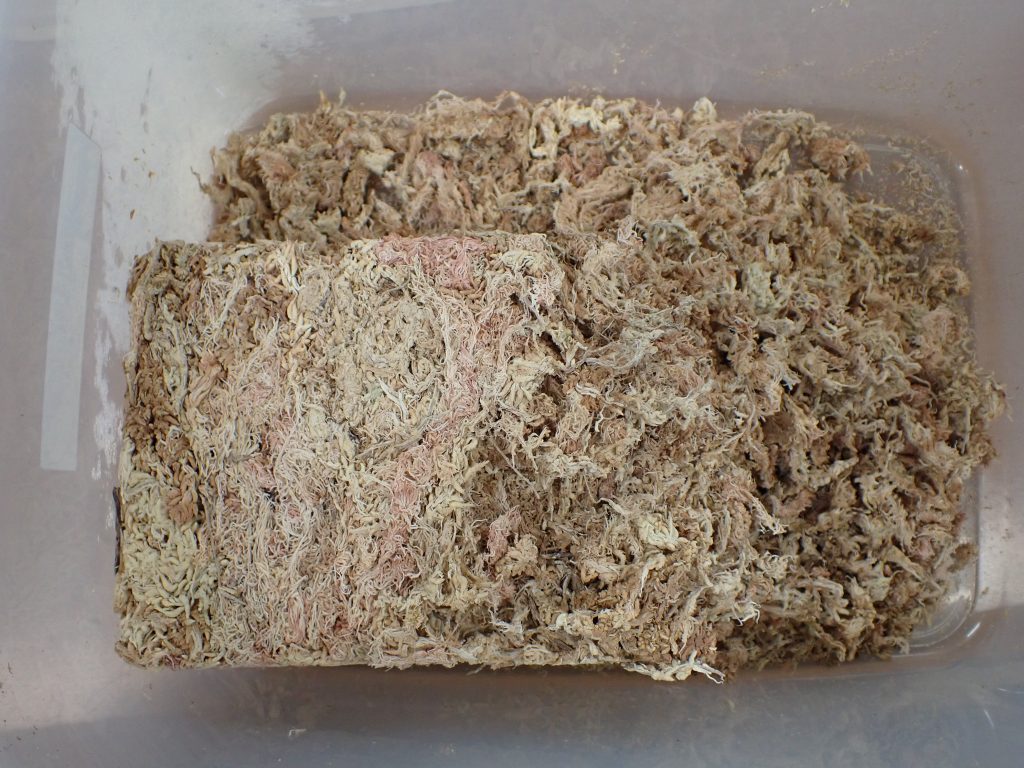

ミズゴケについて

About Sphagnum Moss

皆さんはミズゴケ使われているでしょうか?

私はいつもご紹介するように野外種の飼育には必須となっています.

販売されているミズゴケは様々な産地とそれに伴い商品の種類も多く,水を吸収させないとミズゴケの使用感が分からないので袋に入った乾燥商品では選びようがありません.

そのため,今までは通販で必須用品(クヌギマット・プチコーンなど)が販売されている店にあるミズゴケを選んできました.

要するに,あまり重要視してませんでした.

産地ではペルーやチリが多かったと思います.

しかし,何か違うとずーと思っていたので,今回はニュージーランド産を購入しました.

こちらです.

中身.

ネット上にも産地による違いが整理されている記事があるので参考にされると良いですが,AAAとかのランクはあまり関係ないかなと思っています.

商品によってはこの商品のように記載されていない物も多いように思います.

ニュージーランドに変えて思ったのは以下.

藁や木の枝の混入が少ない(藁はカビる).

親指大で赤褐色の大きな固まったミズゴケ(種が違うのか?)が少ない?無い.

色が白い(薄い)コケが多い.

と言う分けで,飼育結果に影響があるかわかりませんが,変えてよかったと思っています.

2025 .12.9

ヤマトゴキブリのErpomyces

Erpomyces occurring on the Periplaneta japonica

トルキスタンゴキブリを調べていたらErpomycesが引っ掛かった.

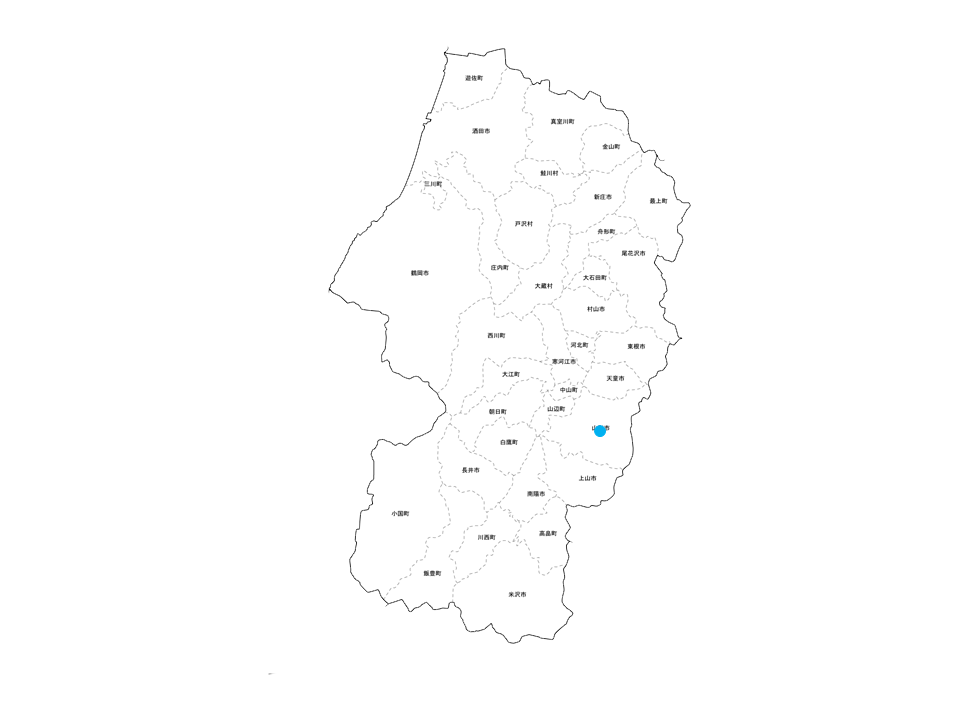

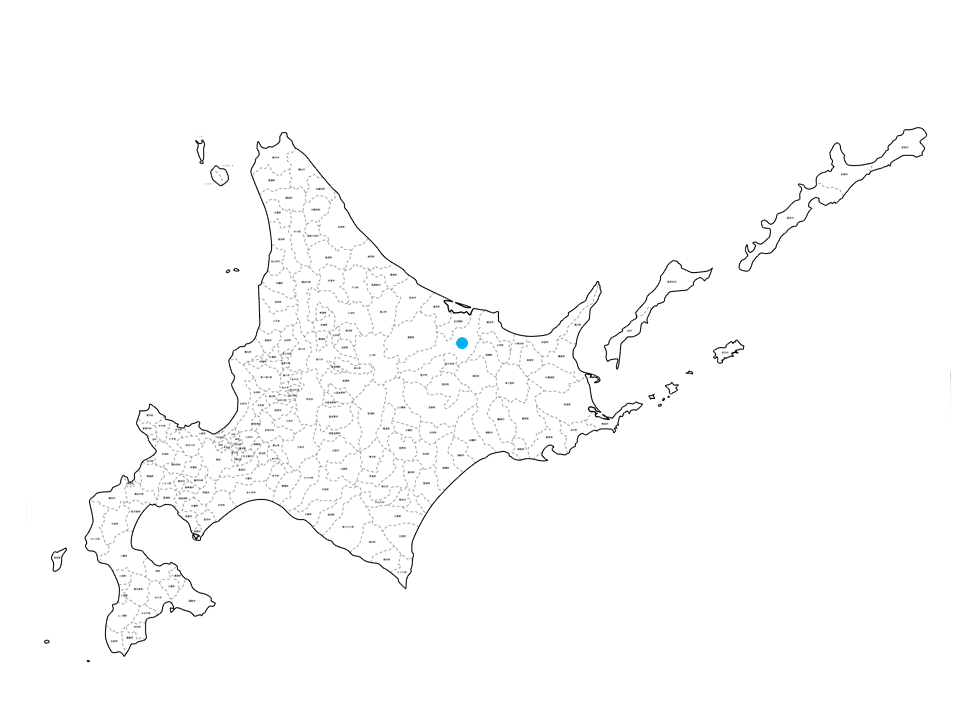

確か北大の先生が,札幌の公園に生息しているヤマトゴキブリの野生種がこの真菌に寄生を受けていると報告していたと思う.

私のところでも,ヤマトゴキブリは飼育していると大体出てくるし,ウルシゴキブリも発生する.

この触角に付着している白い毛のような物.

拡大.

一応,寄生されたゴキブリに対して影響はないと言われているが,飼育していると気になる.

Google AIでは,脱皮で剥がれるが,すぐに感染するとある.

そりゃー過密で飼育すればそうであろう.

ということは,卵鞘殺菌をすれば除去できるかもしれない.

クロツヤの卵鞘殺菌と合わせてやってみようと思います.

2025 .12.8

クロツヤゴキブリの飼育方法変更 2

Changes to the breeding method for the Melanozosteria nitida Part 2

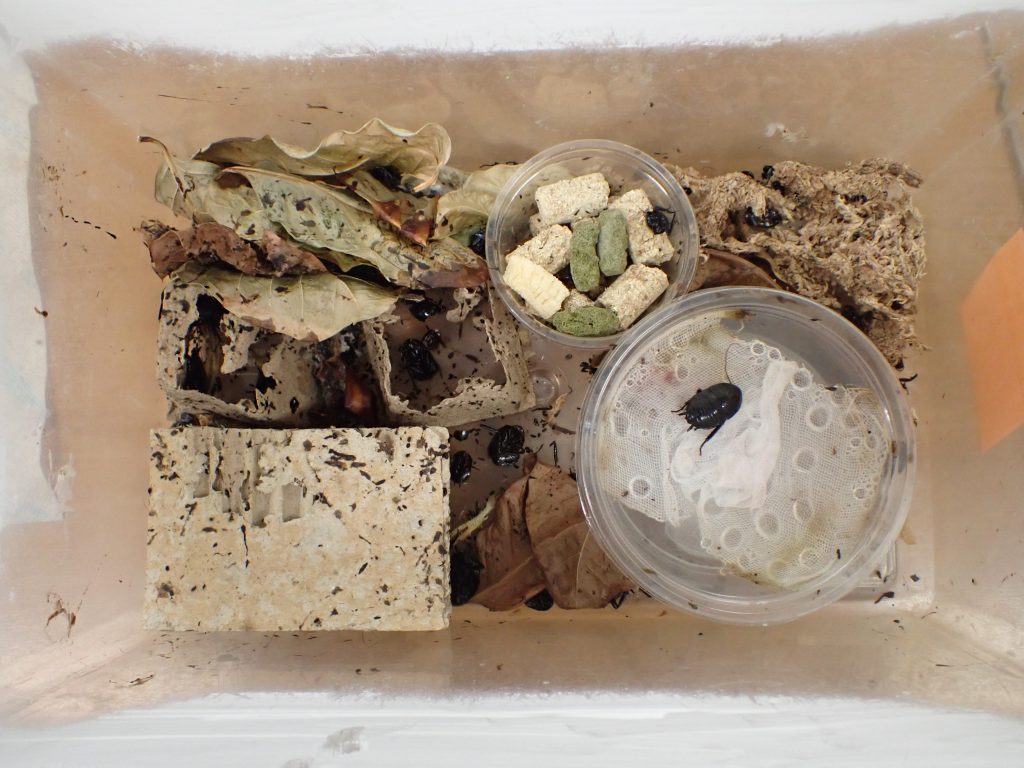

前回飼育方法を替えた1ケージ.

炭カルも削れることなく,タッパーの床材に潜り込んでいる.

こちらの方が居心地よいのだろう.

と言う分けでもう1ケージも模様替えしました.

こちらは炭カル削れています.

段ボールシェルターもボロボロに食われています.

幼虫死骸も沢山.

復活して頂戴ね.

2025 .12.5

Schultesia lampyridiformis床替え

Cleaning of the Schultesia lampyridiformis breeding container

これだけ増えてもケンカせず仲良くしている.

ゴキブリは仲良しが多い.

シェルターの中は糞で半分ほど埋まってしまい,入れなくなった個体が外にあふれているようだ.

横にも溜まっている.

終了.

スッキリ.

2025 .12.4

Polyphaga aegypticaの卵鞘

Oothecae of Polyphaga aegyptica

ムカシゴキブリ科の大型種は,このような光景になりやすいです.

嬉しいことですが卵鞘の管理を別にやろうとすると煩雑になります.

元はヤシガラなんですが,すくうとこんな状態でヤシガラは餌になっているようです.

そろそろ卵鞘だけ取り出して孵化準備したいと思います.

♂成虫.

翅はこの状態なのでボロボロ.

♀成虫はこの調子で爆産しています.

2025 .12.3

Eucorydia forcepsのダニ再駆除

Extermination of Mites Reappearing in the Eucorydia forceps Breeding Container

手間かけてダニ駆除した3ケージともに再発してしまい,手が付けられなくなる前にとやり直しました.

いつものように熱湯容器を用意し,幼虫を拾って残りのマットは熱湯に入れていきます.

どんどんやります.

集めた幼虫はヤシガラに入れてダニをヤシガラに移します.

そして篩で虫体だけ広います.

これやっていて見つけたのがこちら.

中胸背板の右前方の白い粒.

ヤシガラ通してもダニが虫体についていました.

これを見逃したので前回は再発したのでしょう.

なので,最後は1匹ごとに目視で確認し,新容器に戻しました.

とりあえず2ケージ終了.

前回実施した3ケージの残り1個も行いました.

上段右2ケージが未処理.

右の中プラケはルリゴキブリですが,大増殖するまではダニ入りで飼育します.

その隣の小プラケがEucorydia forcepsの最初のダニケージ.

これも近々行います.

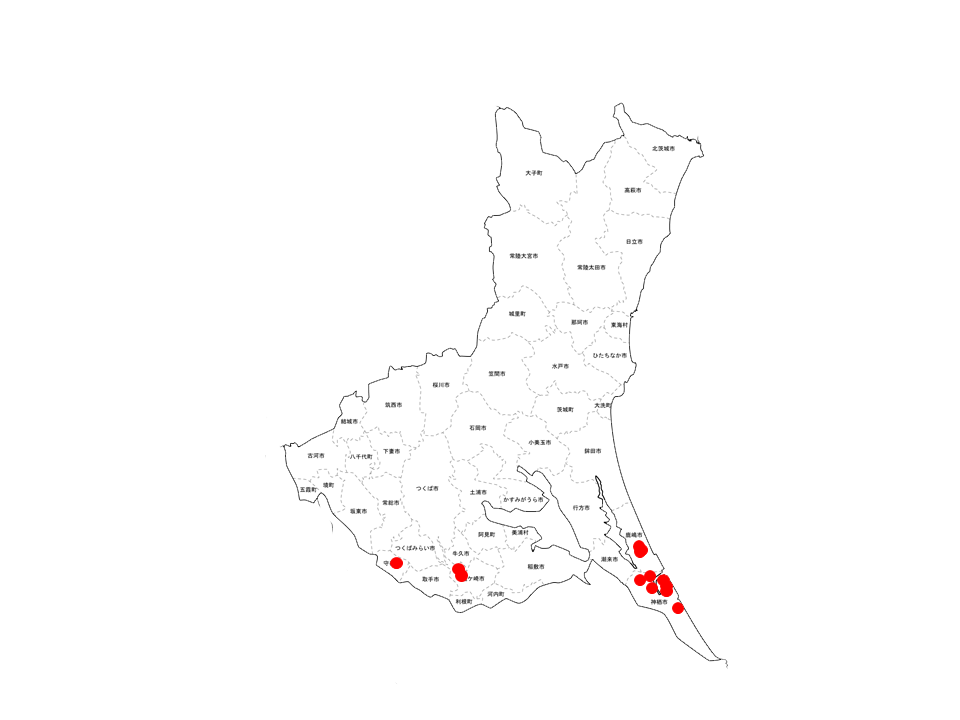

2025 .12.2

植物たち

Plants

早くも12月.

寒さも厳しくなり,ここ龍ヶ崎の夜は氷点下になっています.

しかし植物たちは関係なし.

プルメリアが満開.

今年は春頃から外に出して日を当てたのが良かったのか綺麗に咲きました.

また,モンキーポッド,カカオも丈が高くなったので懲りずに挿し木をしました.

今までの経験から,細かなことは考えず寄せ差し.

挿したのは以前から乾燥させていたプルメリア,モンキーポッド,カカオの3種.

ただ一点だけ葉からの蒸散を減らすため,プラケに入れラップで気密性を高めました.

1か月後には結果出るでしょう.

2025 .12.1

高齢のワモンゴキブリ

Old Periplaneta americana

羽化後約450日のワモンゴキブリ♀です.

成虫の寿命は200~700日といわれていますから,すでに高齢です.

様々な歳のとり方をしますが,この個体は跗節が動かなくなっているようです.

私も最近足の衰えを切実に感じています.

同じ境遇ですな.

2025 .11.28

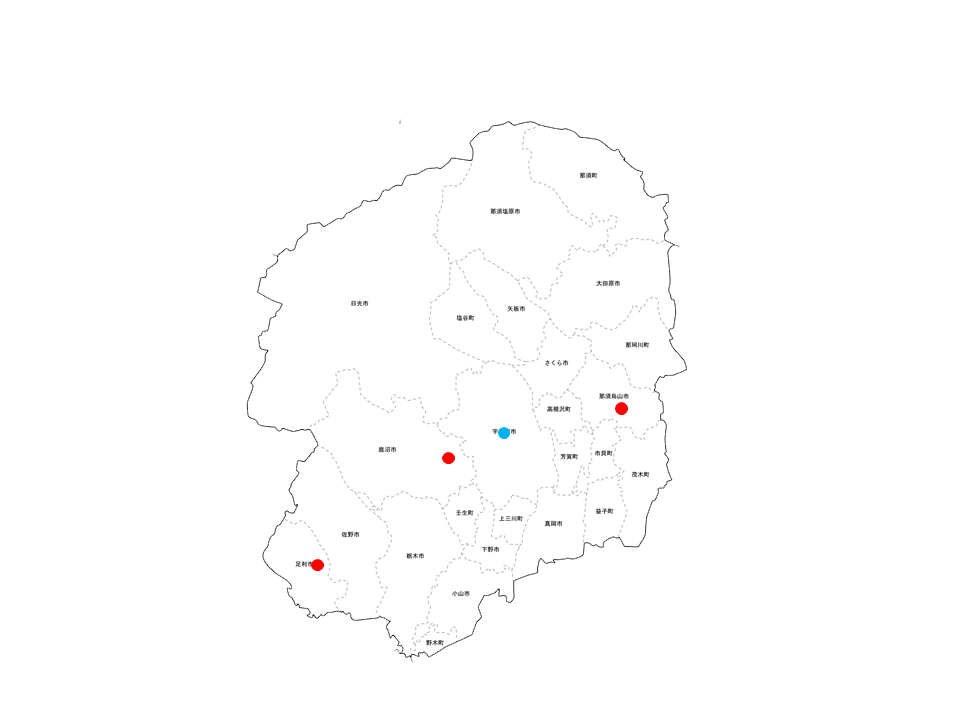

モリチャバネゴキブリの不思議

The Mysteries of the Blattella nipponica

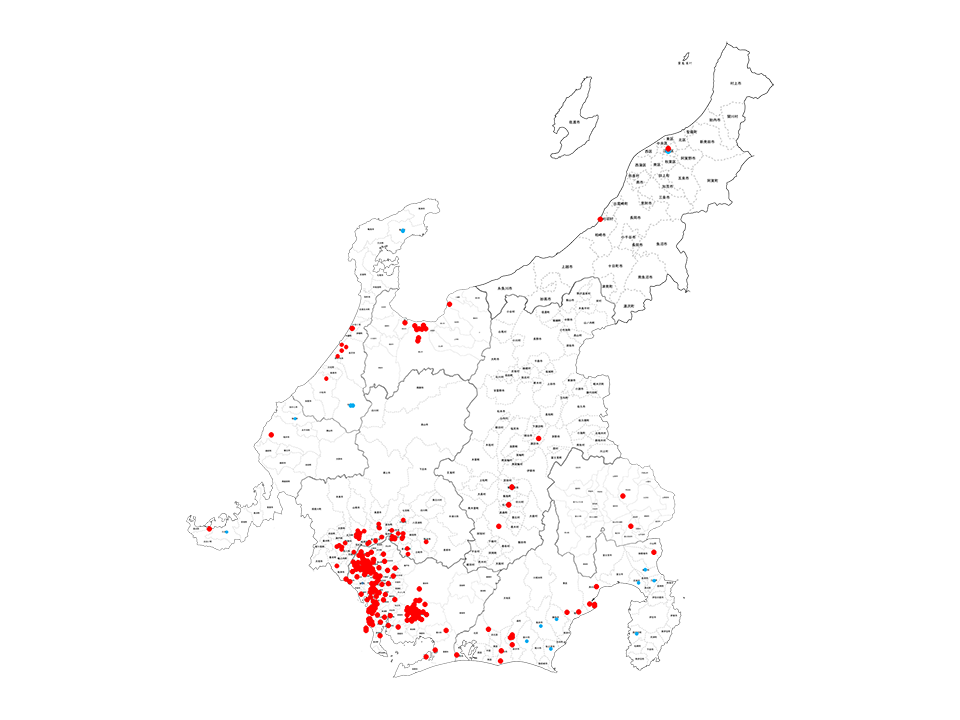

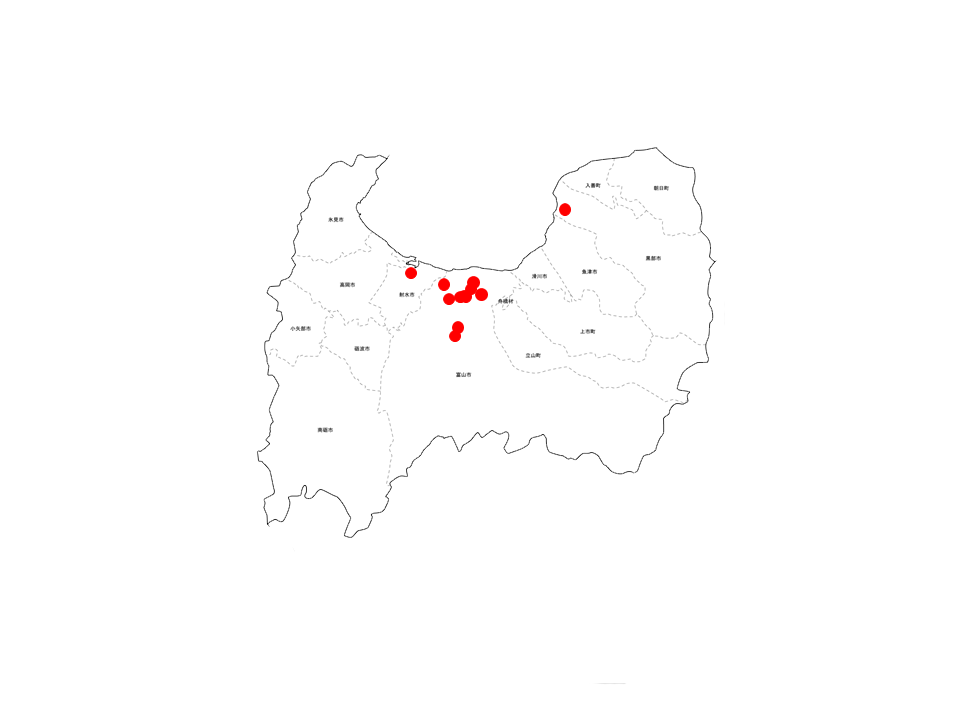

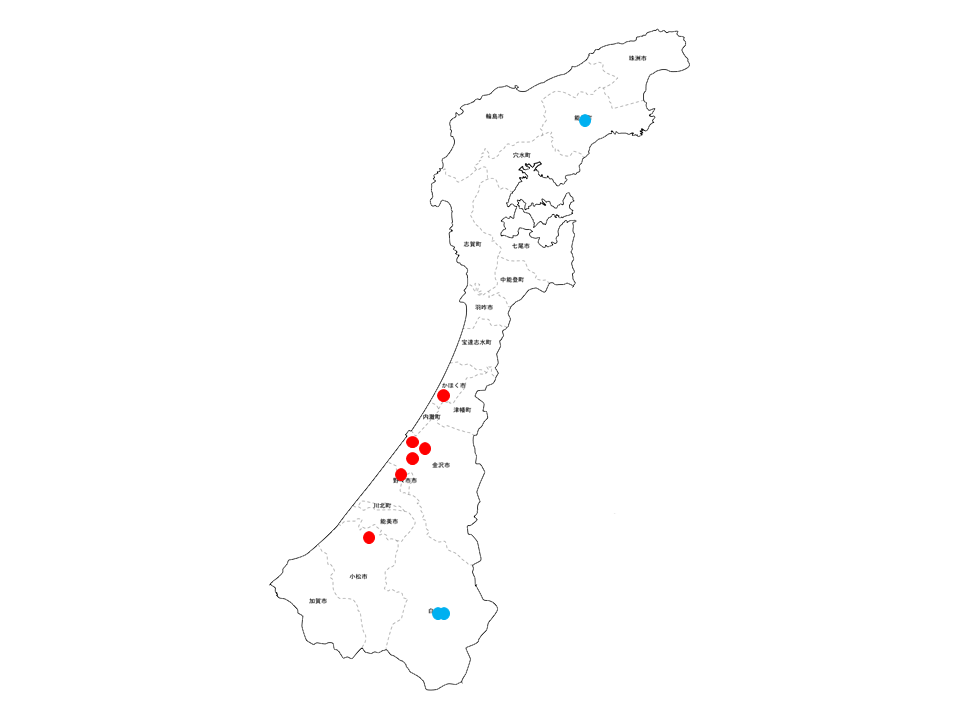

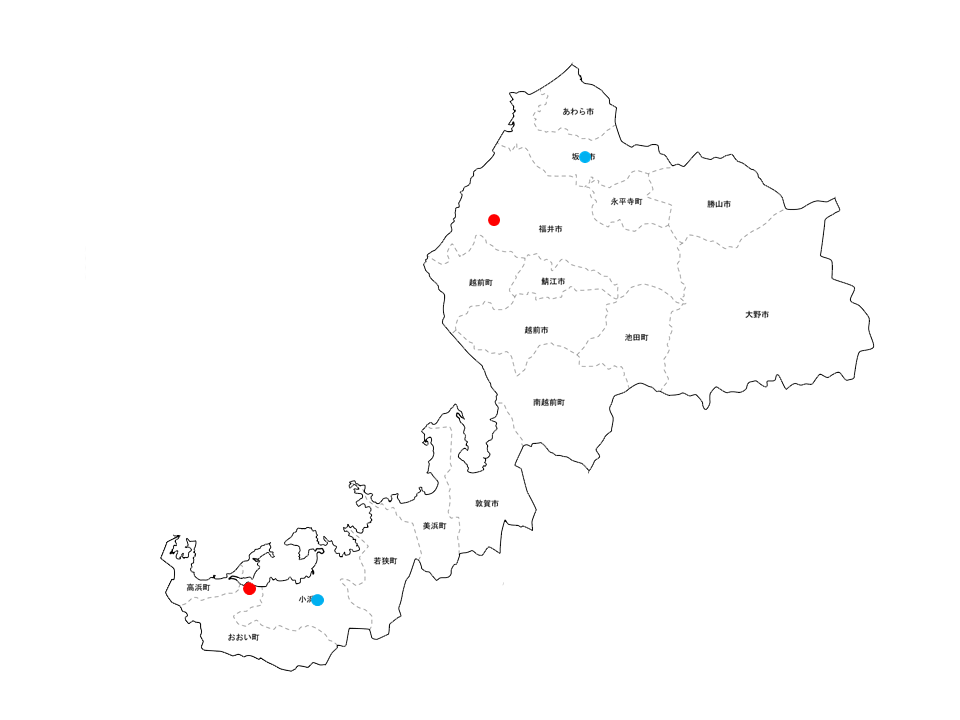

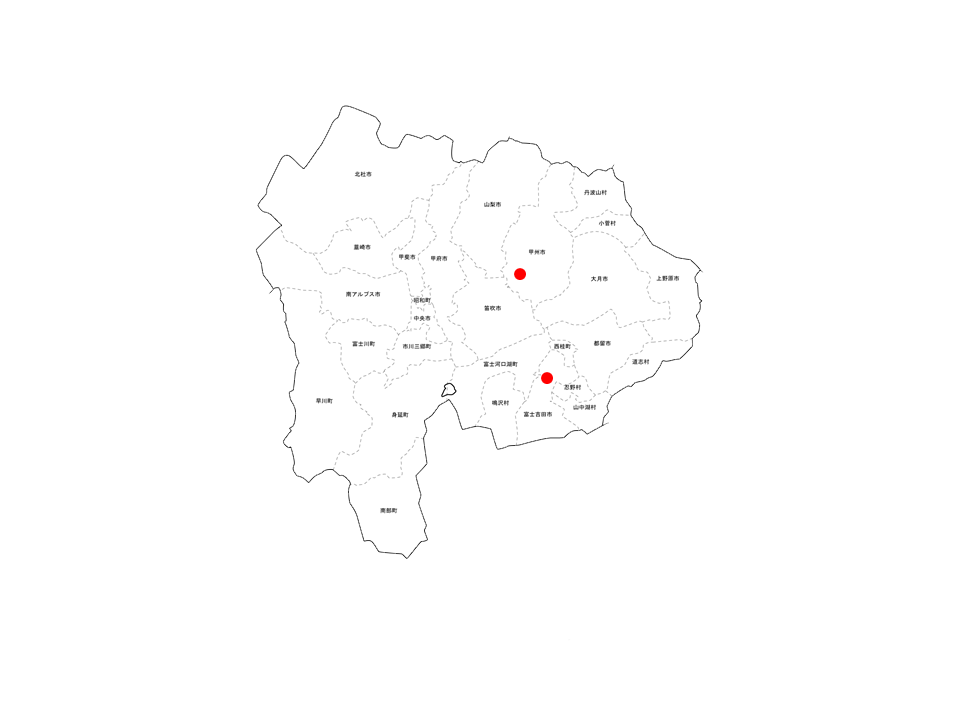

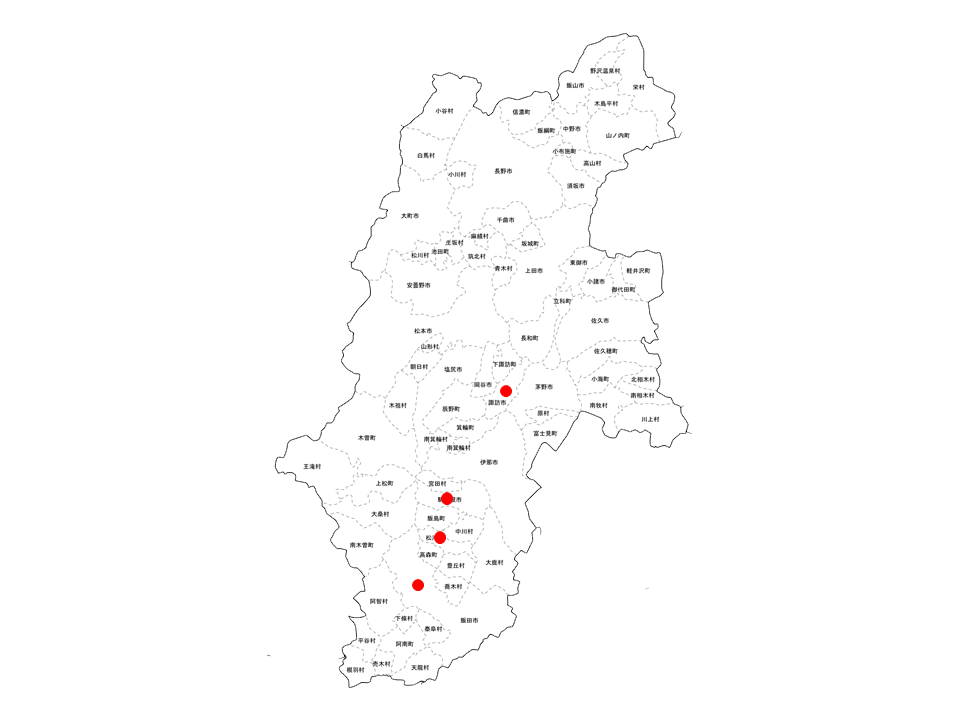

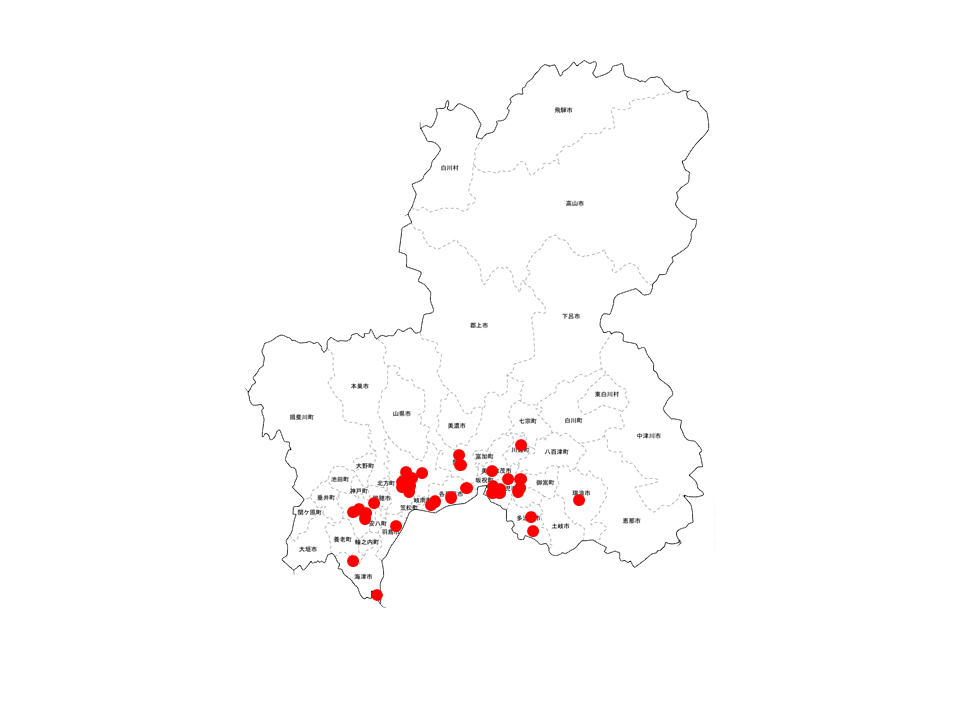

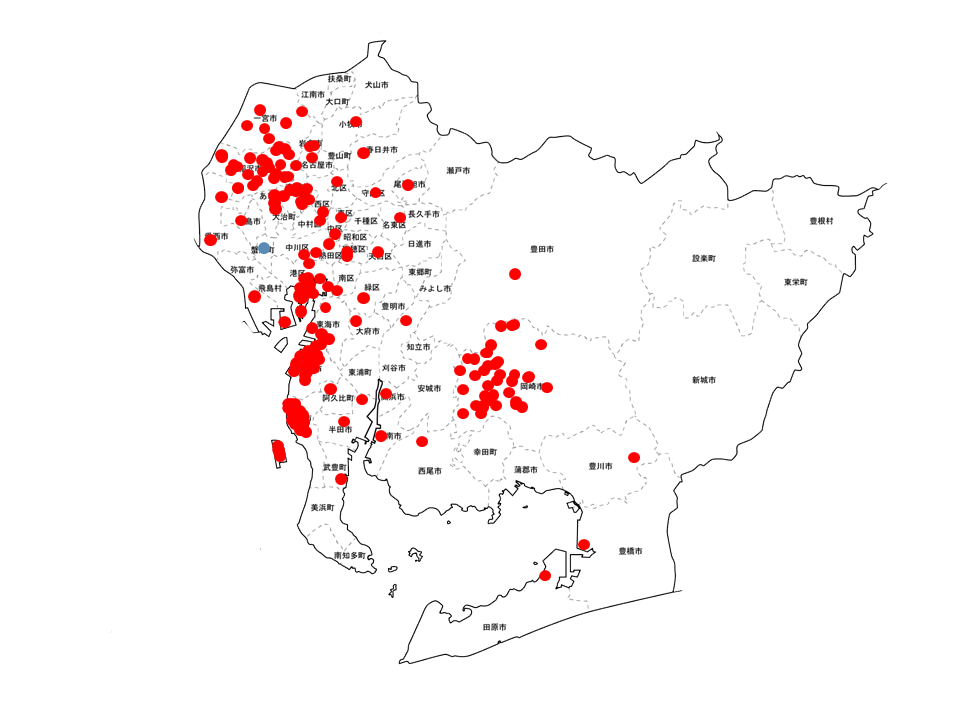

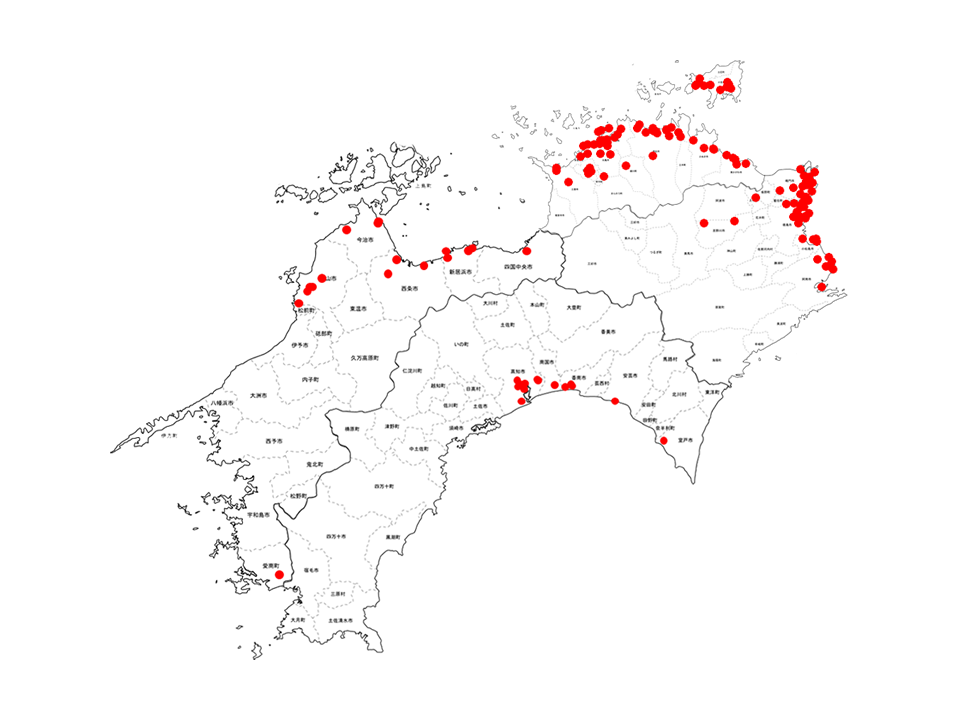

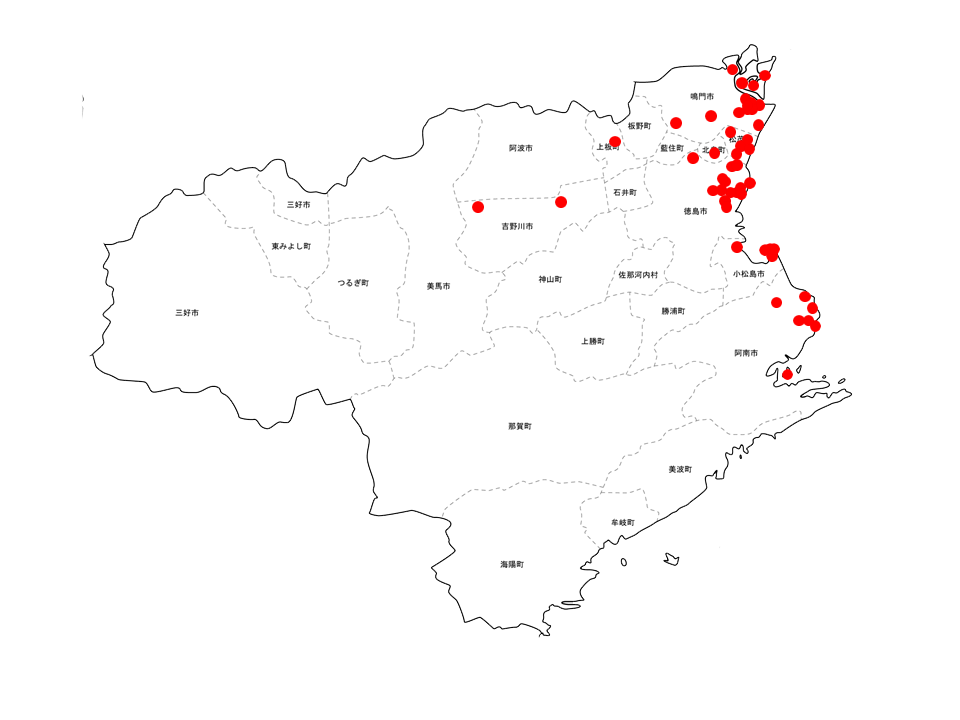

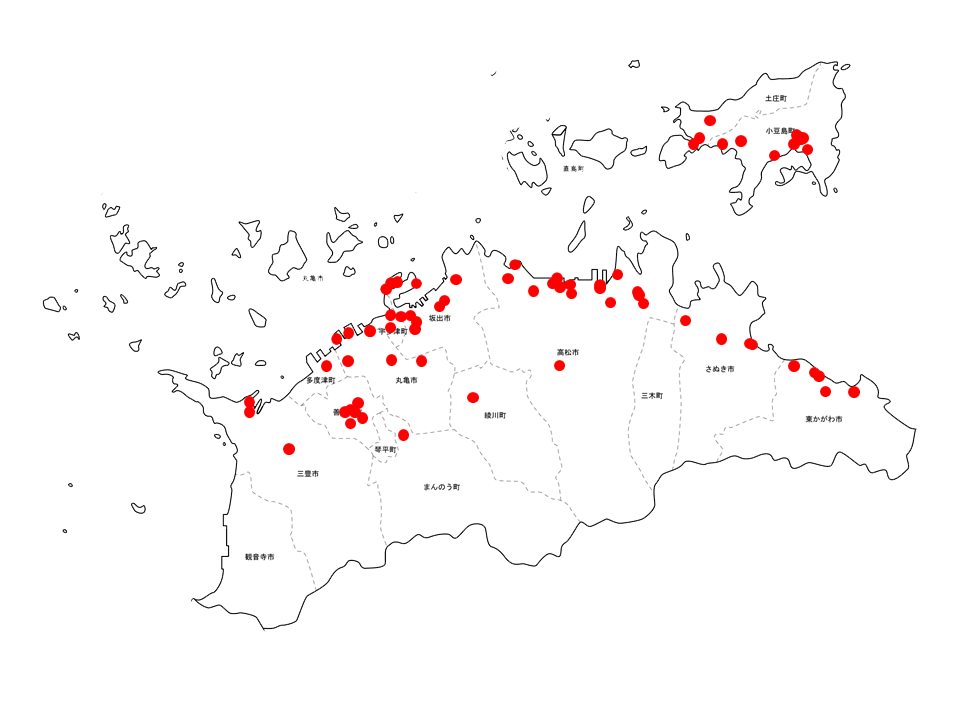

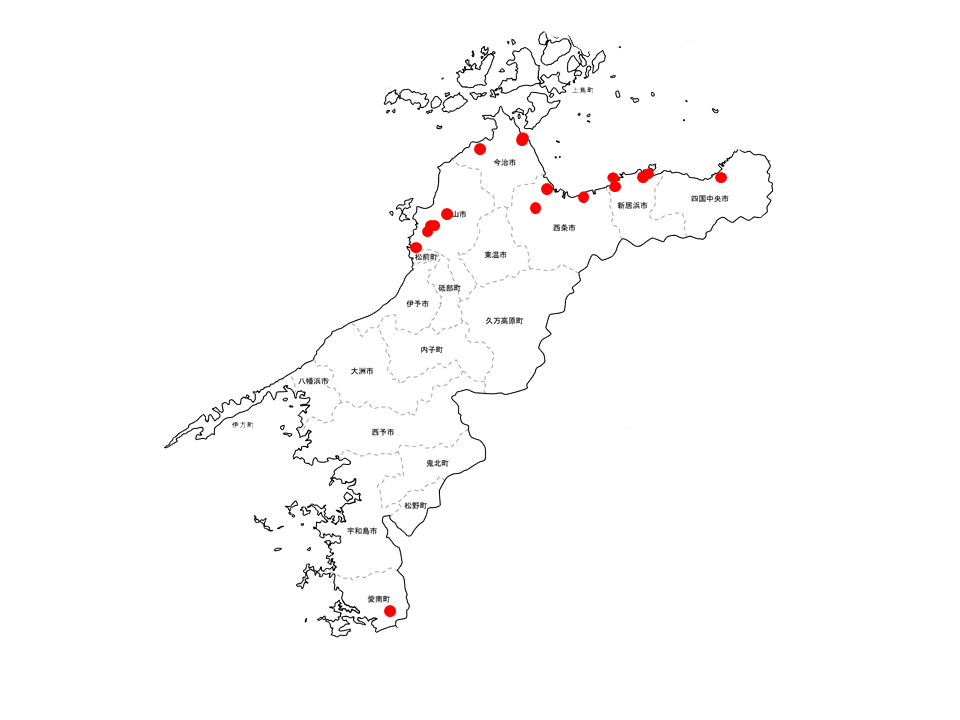

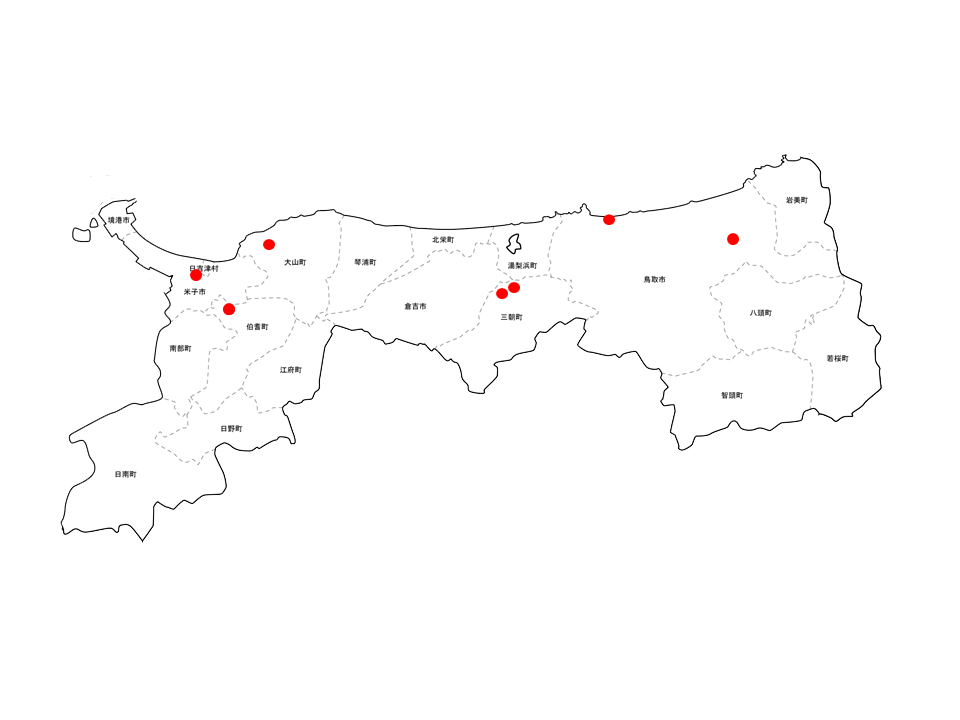

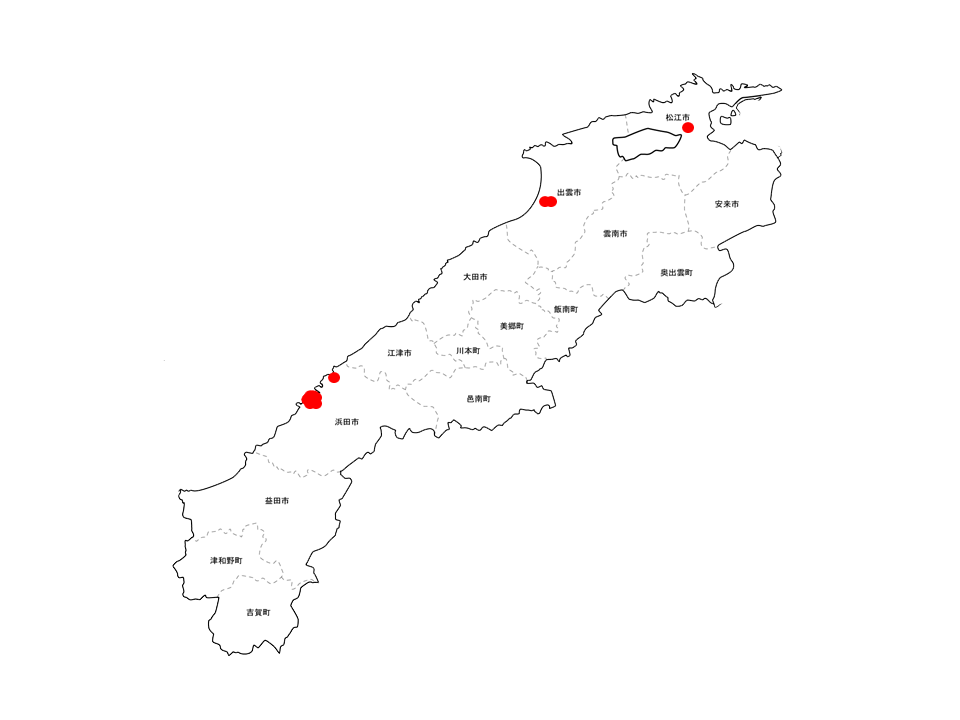

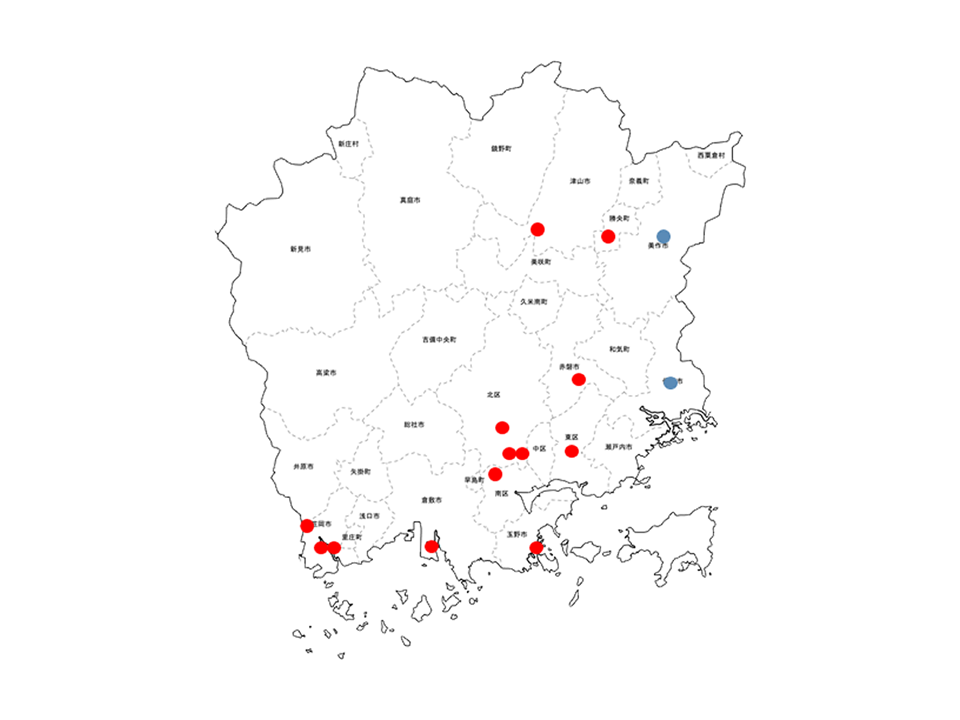

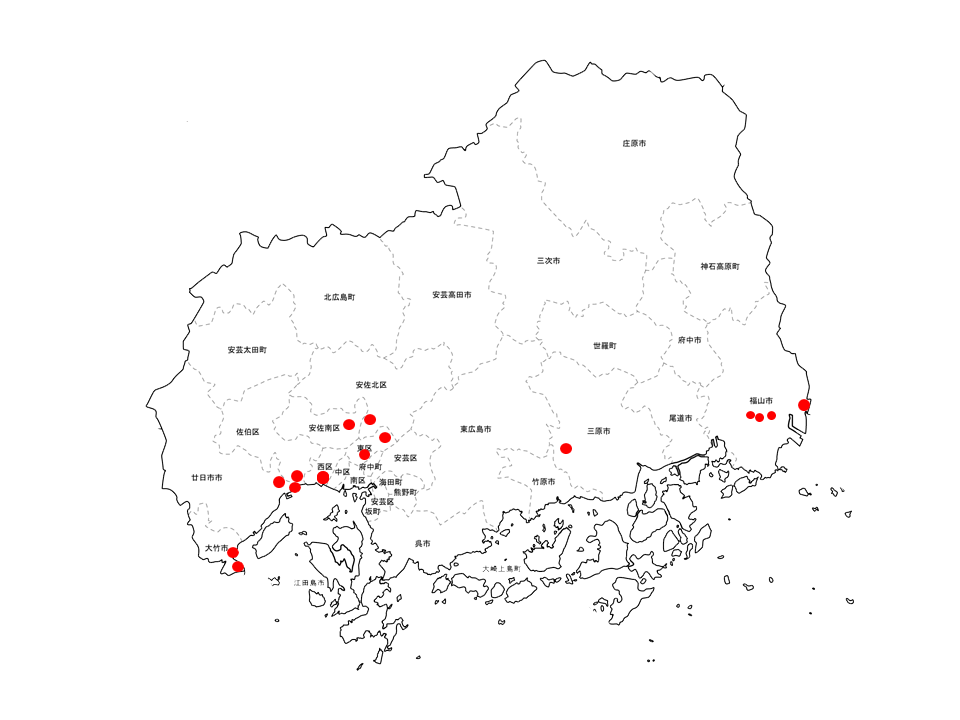

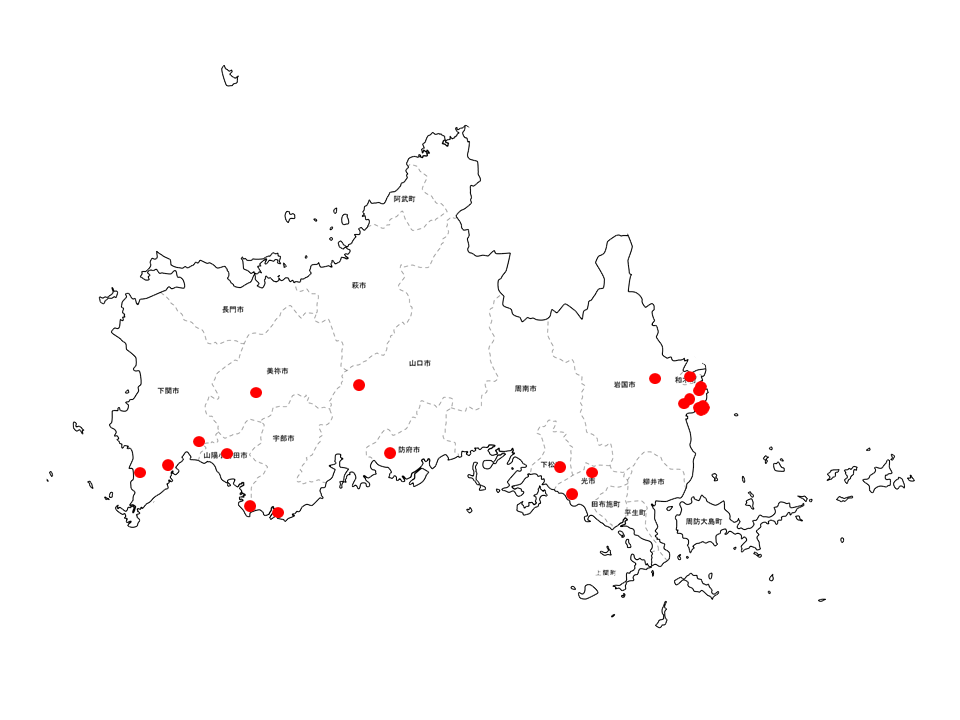

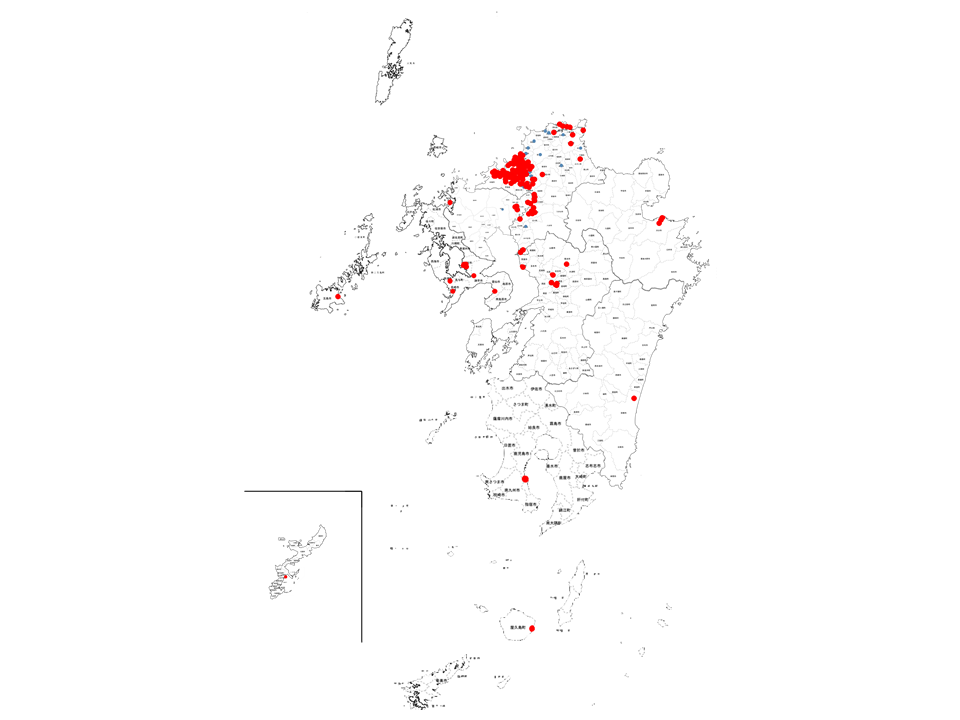

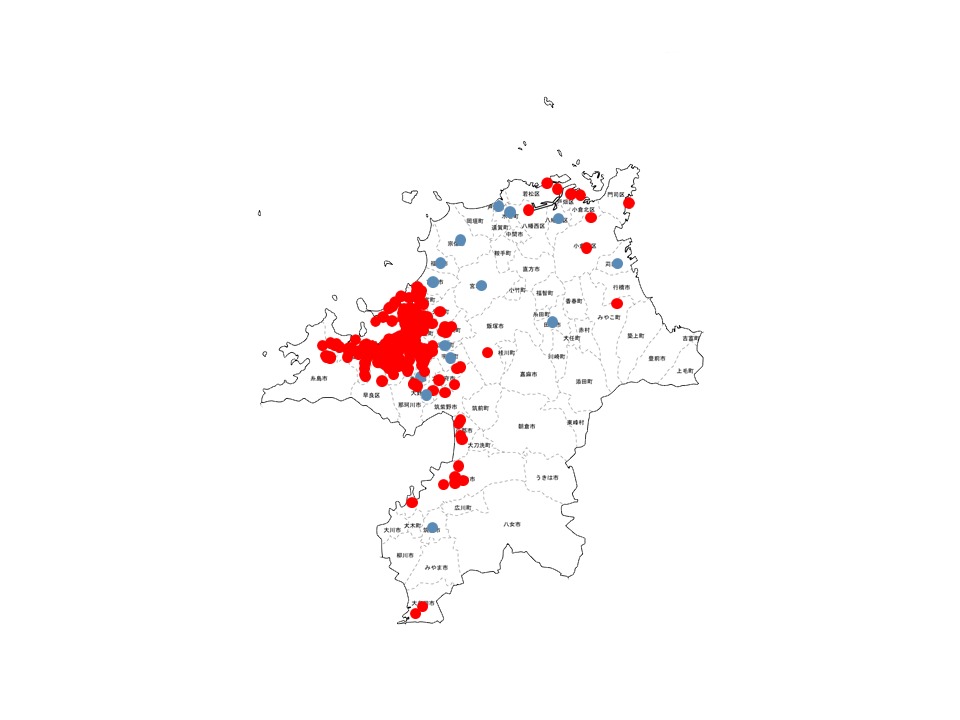

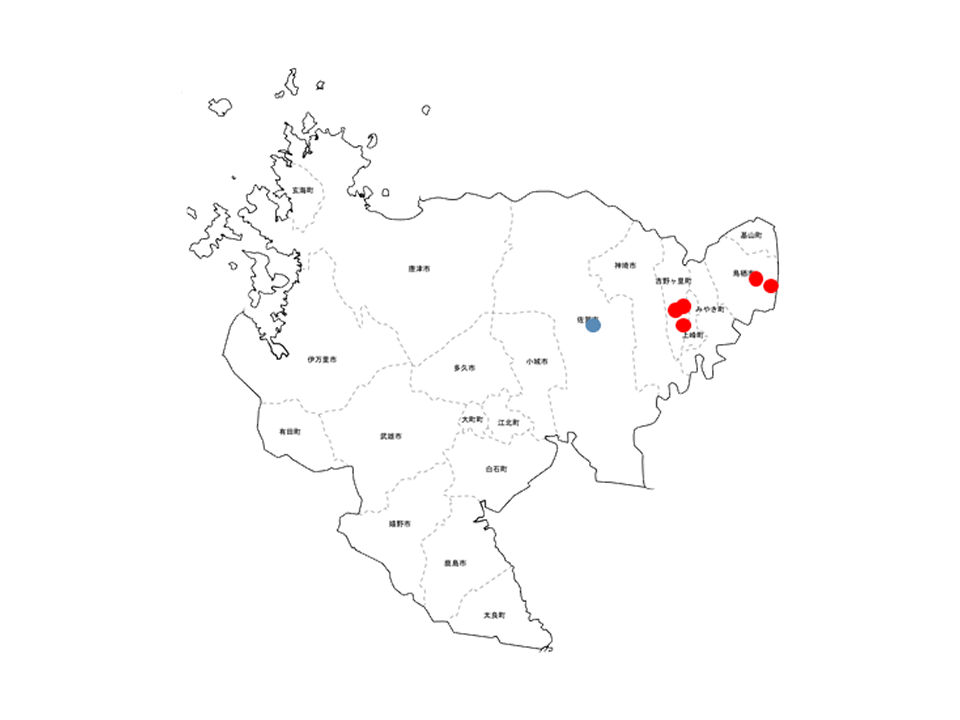

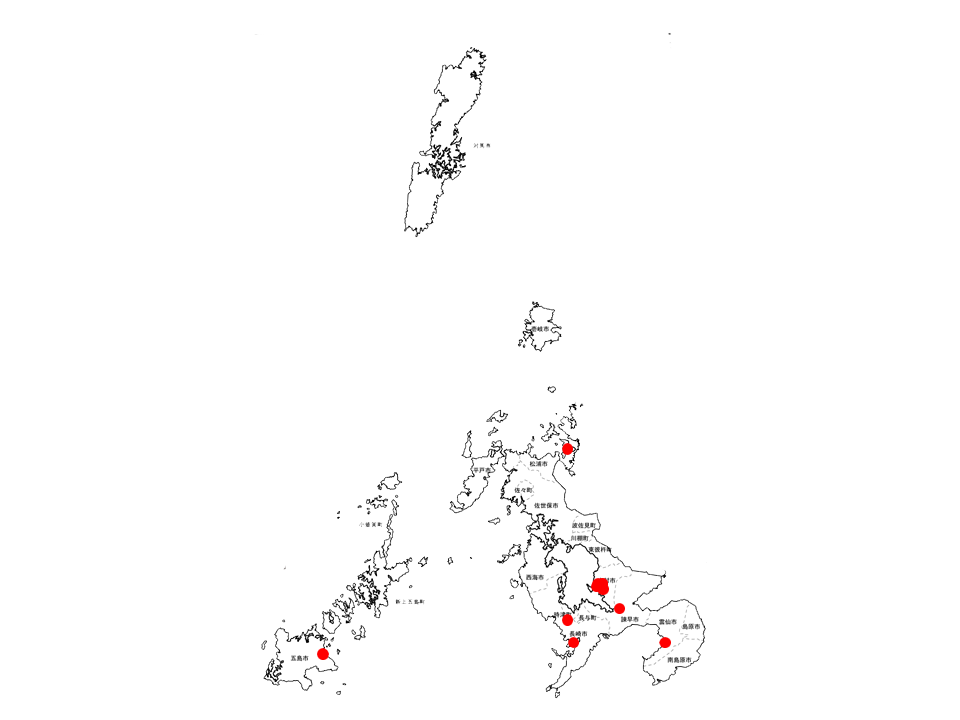

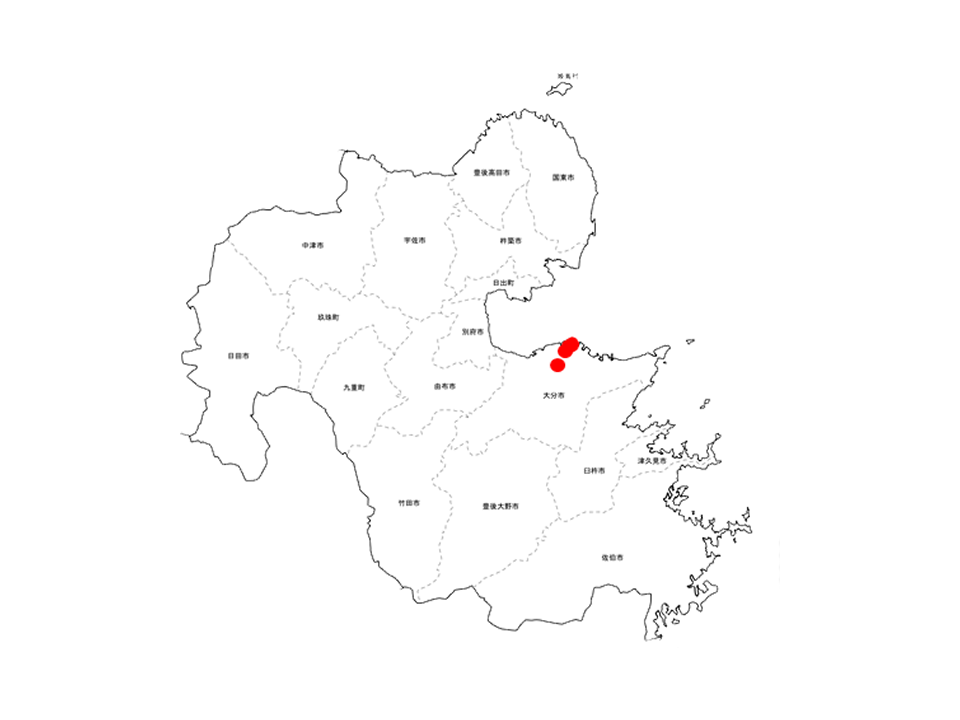

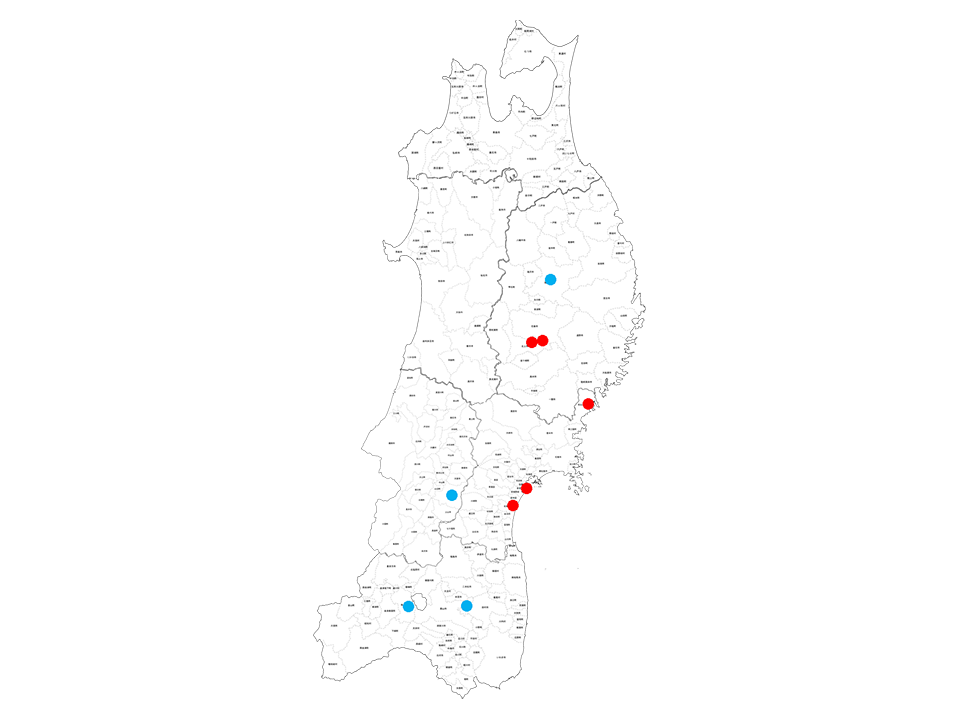

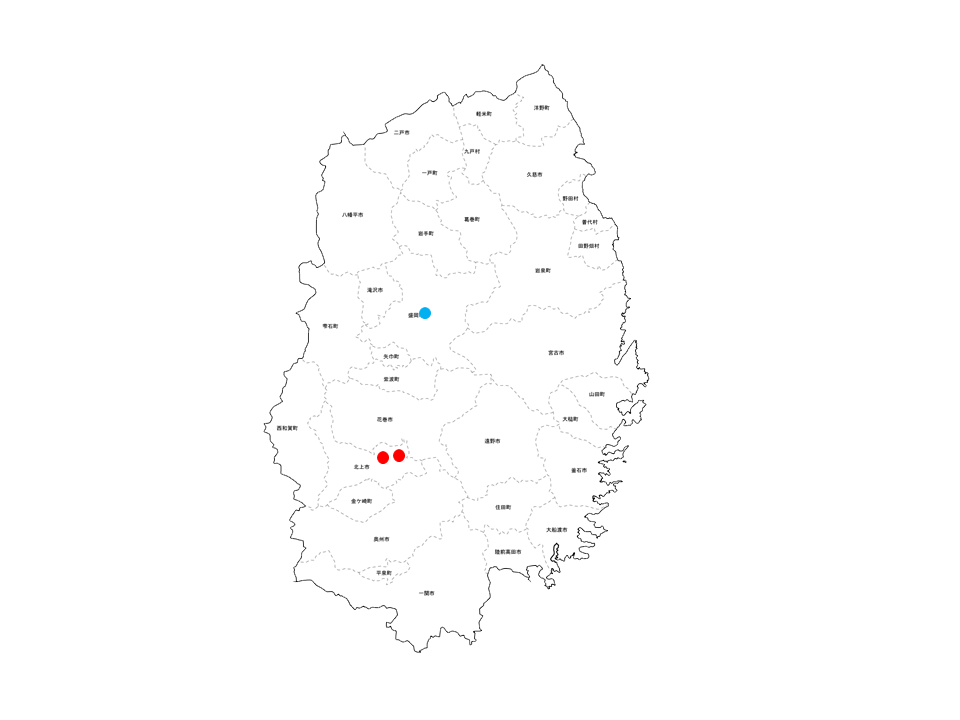

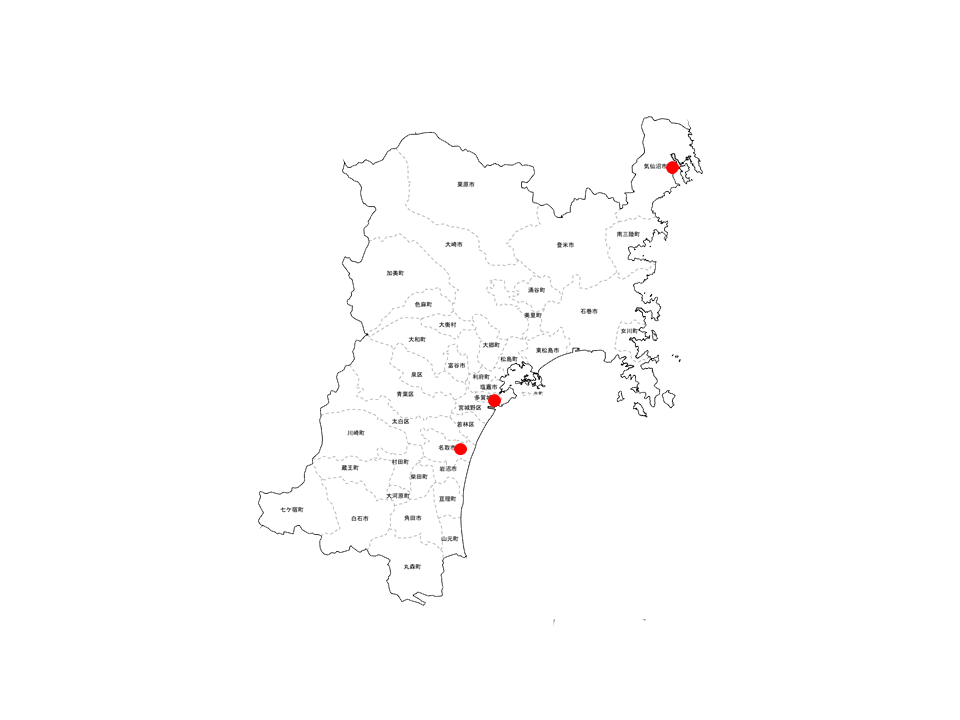

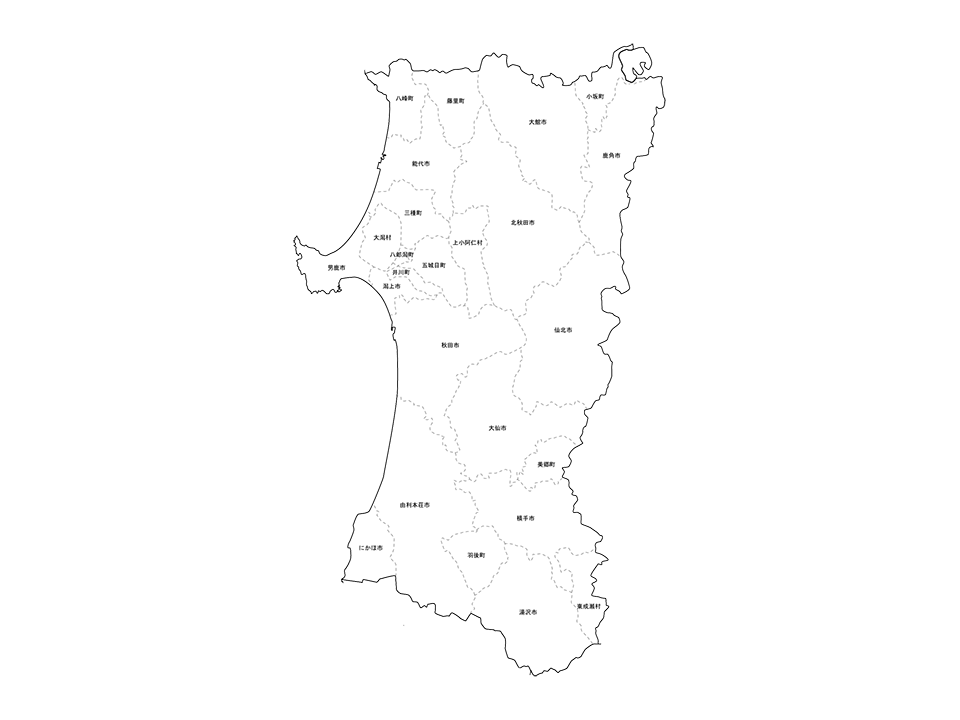

10/15のモリチャバネゴキブリの産地間違ってました.

長崎ではなく四国でした.

修正しています.

それで今回もその四国産のモリチャバネゴキブリの話です.

異変に気が付きすぐに卵鞘を持った♀を隔離しました.

それがこちら.

はじめの頃は孵化したての幼虫が死亡しましたが,現在はその仔たちも中齢になってきました.

幼虫死亡も発生していません.

一方元ケージ.

成虫雌雄そろっていますが,一向に産卵する気配なく,幼虫が死んでいます.

あのまま卵鞘メスを入れていたらと思うとぞっとします.

♂.

♀.

こちらのケージは半分諦めていますが,結末を確認して今後の参考にしたいと思います.

2025 .11.27

タマヤスデ床替え

Cleaning of the breeding case of the Pill millipedes

前回3月に行ったのでずいぶんと間が空いてしましました.

左から右に移します.

糞だらけの現状.

新しい餌.

数はいるだろうと思っていましたが意外と少なく40匹前後.

小さな個体が今回見つかりませんでした.

餌がなく,消えていったのかもしれません.

移し終え.

皆どこぞへと潜っていきます.

で,最近試しているのはこの死骸や糞.

キチャバネやツチゴキブリはこのような土壌動物と生活しているので食べるかもしれないと思い,3か月前あたりから累代が上手くいかない種に入れています.

結果は中々評価できないと思いますがしばらく様子見です.

今回の掃除で溜めた糞と死骸.

ついでに蓋裏に集まっていたダニたち.

2025 .11.26

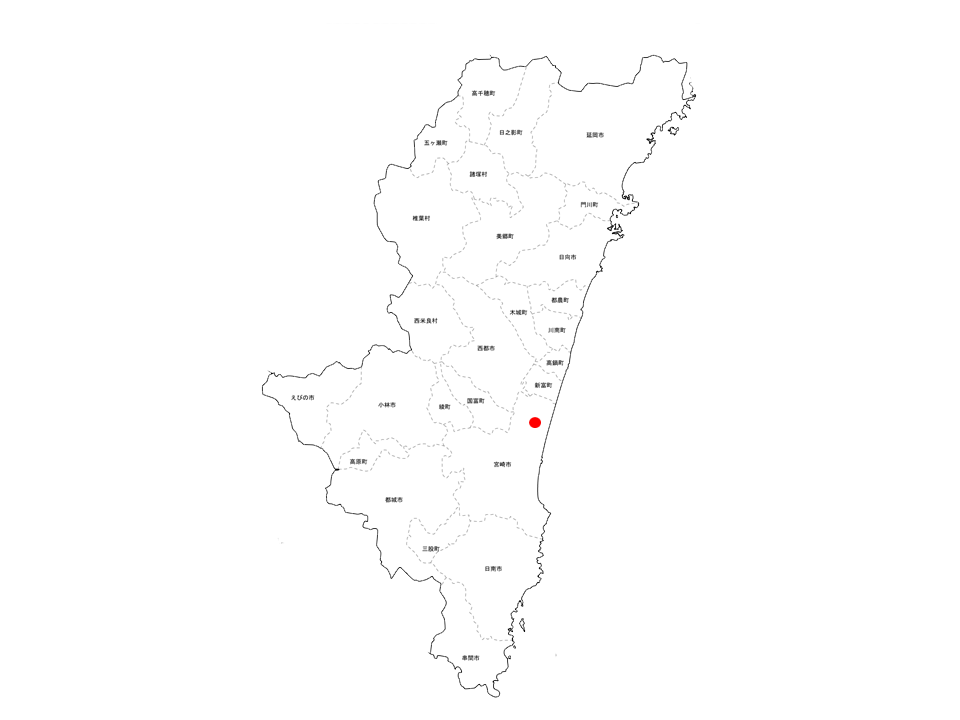

久米島産ヒメマルゴキブリ産仔

The Kumejima Perisphaerus pygmaeus laid its nymphs.

ブわ~と幼虫が産まれ直後に謎の大量死により数匹しか残らなかったこのケージ.

かろうじて残った個体は生きていたのだが,数が少ないとこのように雌雄の成虫が出会えない可能性が高くなる.

♀成虫はいるようだが,交尾が出来ているか心配だった.

産まれてました.

数は分からないが数匹穴の中にいる.

交尾が終わっていればあと数回は産仔するだろうから増えてくれるかもしれない.

よかったよかった.

2025 .11.25

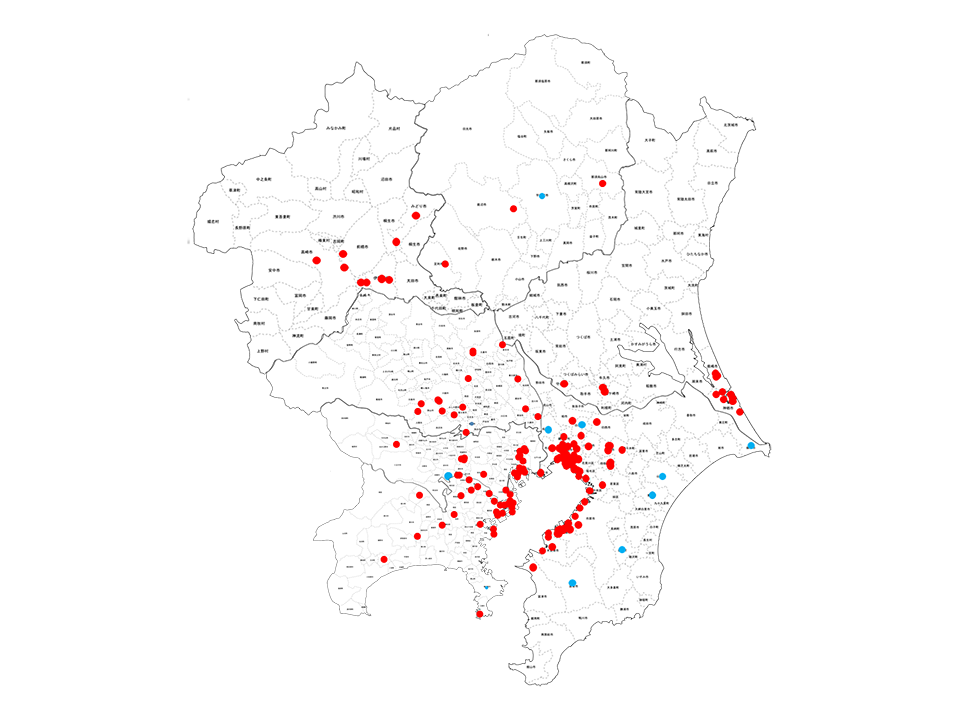

マンホールのクロゴキブリ

Periplaneta fuliginosa near the manhole

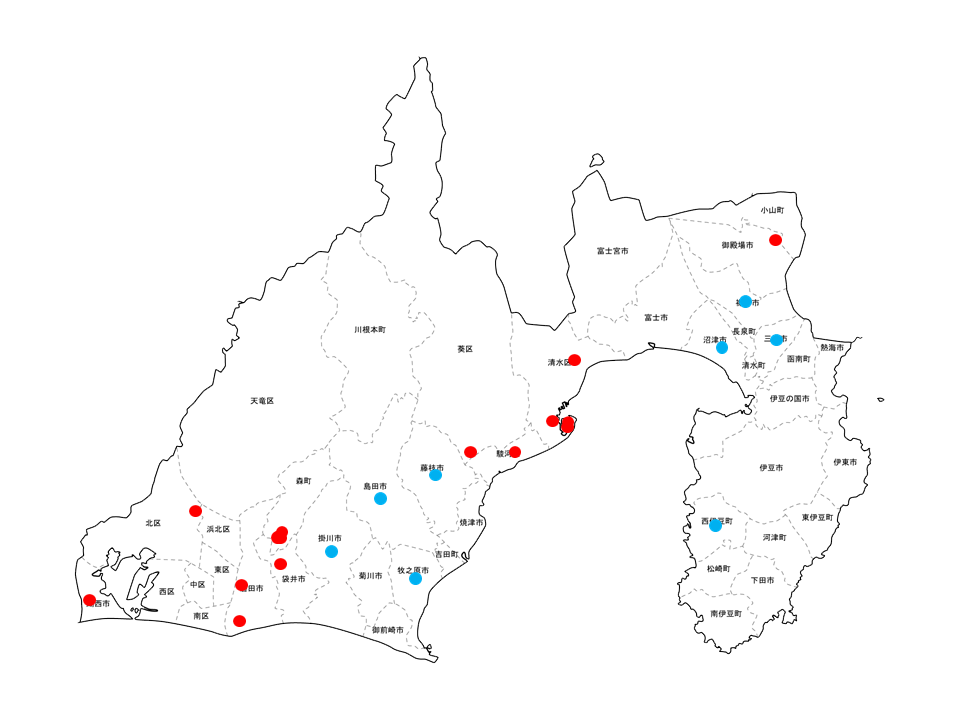

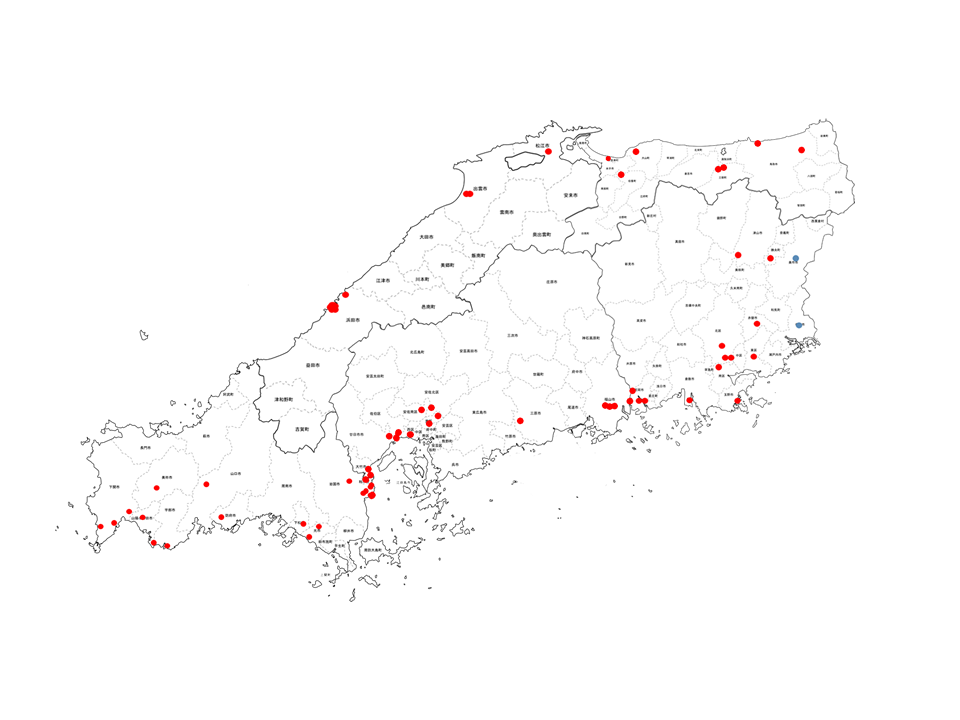

拠点を浅草から茨城県に移してから見かけるゴキブリの種類が大きく変わりました.

都内はやはりクロゴキブリが圧倒的でしたが,ここはモリチャバネゴキブリ.

クロゴキは年に1~2回しか見ない貴重な種.

そんな中,マンホールの穴付近で懐かしい姿.

人通りも少ないので余裕でカメラ取り出し近寄って撮影しました.

残念ながら,寒さ?で凍え死んだか死亡していました.

いる所にはいるんですね.

2025 .11.21

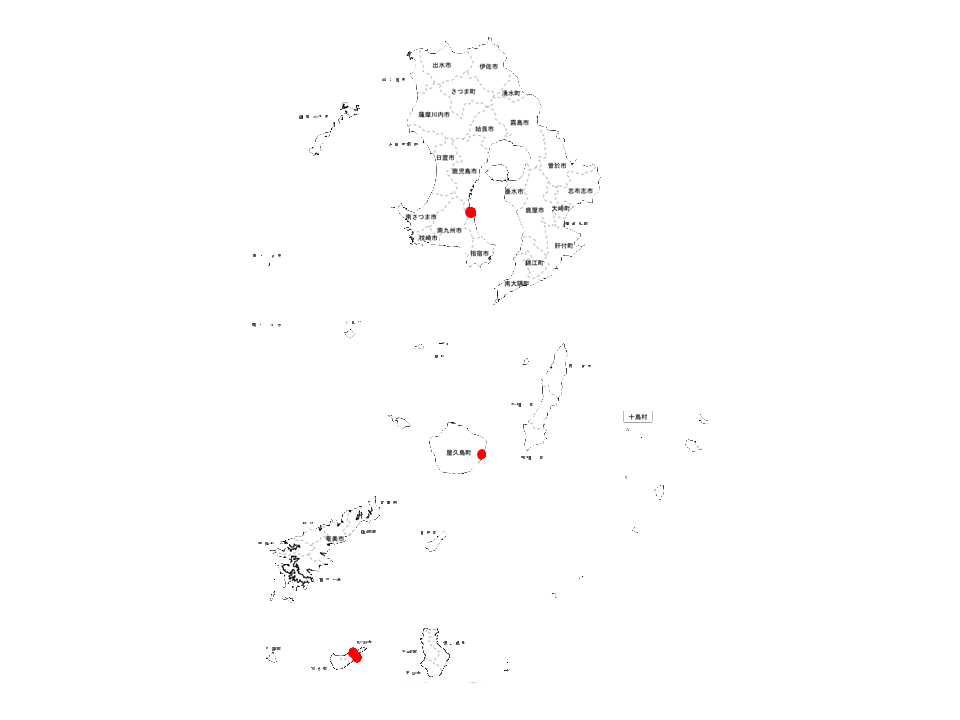

Neostylopyga cf. propinqua復活

Get the Neostylopyga cf. propinqua

13年ぶりの対面.

最近は全然見なくなっていた本種.

Eさんから頂きました.

良く維持できていたと感心します.

何かといえばアフリカンビュレットローチ.

最近になり,やっと正体が分かりかけてきたようで学名はNeostylopyga cf. propinqua.

「cf.」は「confer」の略で~に似ている.

といった意味のようです.

Neostylopygaといえばイエゴキブリが有名ですが体色こそ全く違いますが翅など雰囲気は似ていますね.

どうも湿った環境を好むようなのでVIP級のセットでスタートします.

増えてほしいですね.

2025 .11.20

ホラアナゴキブリ飛翔の瞬間

The Moment a Nocticola uenoi uenoi takes flight

一瞬です.

お見逃しなく.

2025 .11.19

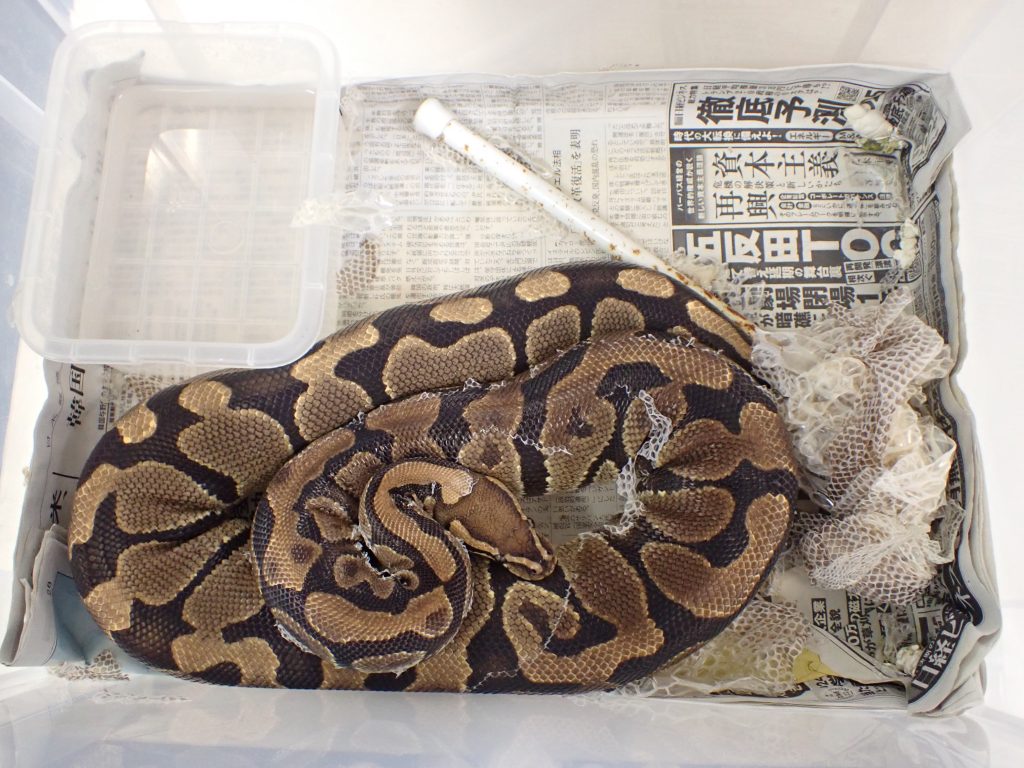

ボールパイソン脱皮

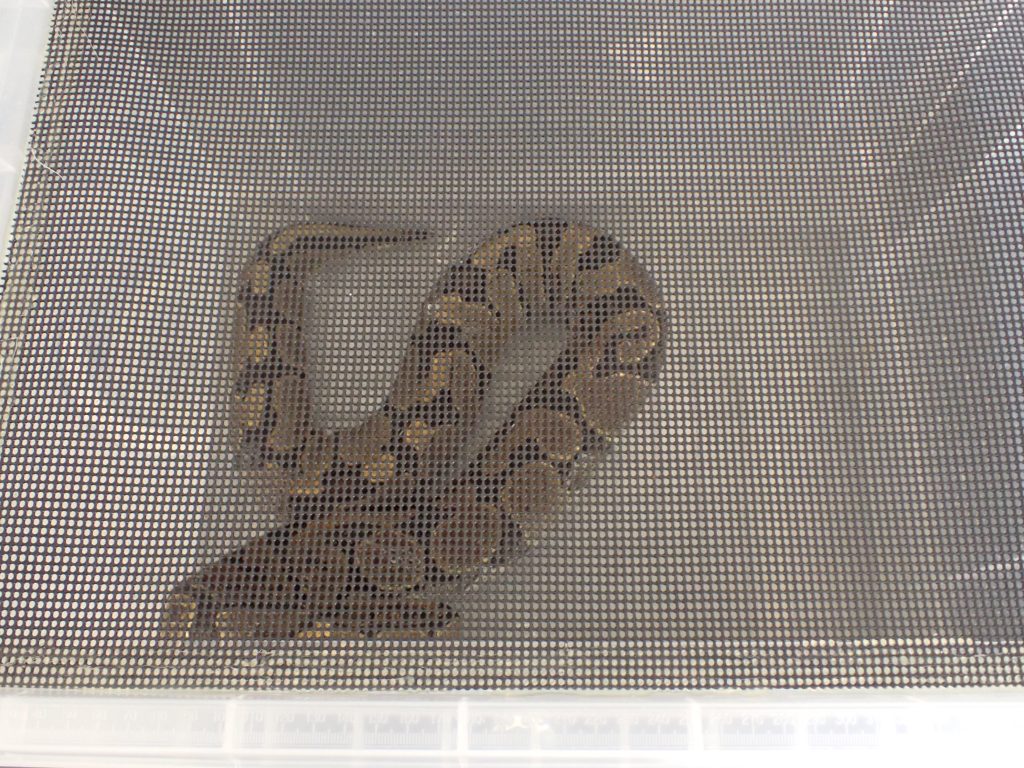

Python regius sheds its skin

今回は失敗してました.

胴部.

頭部(首?ヘビに首ってあるのでしょうか,調べると諸説あるみたいですね).

胴部は剥がしやすいのですが,頭部はひどく嫌がります.

お湯に浸して少しふやかし.

胴部は簡単.

撮影しながらでもできる.

頭部はそうはいかない.

終了しました.

久しぶりのスキンシップ.

2025 .11.18

Allacta bimaculata

Allacta bimaculata

とりあえず増えてきました.

しかし,未知の種は油断大敵.

モリチャバネゴキブリでさえ,突如として滅ぶほどですから,こまめに異常がないか確認しています.

産卵中.

これでは卵鞘の様子が分かりませんが,

これだと卵鞘が縦に保持されているのが分かります.

幼虫と成虫.

♀は丸っこく可愛い雰囲気.

♂は細長くゴキブリっぽい?

2025 .11.17

クロツヤゴキブリの飼育方法変更

Changes to the breeding method for the Melanozosteria nitida

1ケージ目.

ダンボールシェルターが原型が分からないほど食べられている.

2ケージ目.

こちらは種苗ポッドの方が美味しいのか,ダンボールは形をとどめている.

両ケージともに幼虫の死亡が発生している.

やはりどう考えてもおかしい.

折を見て卵鞘殺菌を計画したい.

とりあえず,1ケージだけ最初の飼育方法に戻したので差を見てみます.